Explorar los documents (31 total)

Après la publication du double DVD Bodega, buf de vida! sorti en 2010, Sophie Jacques - Serano a souhaité partager les différentes rencontres professionnelles et humaines qu'elle a pu faire grâce à son instrument. Elle le fait aujourd'hui dans un coffret, de 2 CD accompagnés d'un livret, intitulé Bodega en viatge !

À cette occasion le CIRDOC a décidé d'organiser un Cafè mescladís qui lui sera consacré.

Ainsi Sophie Jacques - Serano se retrouvera le temps d'un soir l'invitée d'honneur d'un moment qui lui sera dédié.

Ses amis, collègues, élèves, ceux qui l'ont accompagnée le temps d'un spectacle ou plus seront invités à se succéder sur "scène" pour nous faire découvrir la surprise qu'ils lui auront concoctée.

Projections, musique et chants (entre autres!) sont au programme de ce début de soirée. Ensuite à Sophie Jacques - Serano le soin de vous présenter elle-même son nouveau disque avant de finir tous ensemble dans un grand balèti !

Histoire du fonds

- Modalités d’entrée

Description du fonds

Conditions d’utilisation

- Conditions de reproduction

Histoire du fonds

- Modalités d’entrée

Description du fonds

Conditions d’utilisation

La statue antique encore visible aujourd’hui à l’entrée de la rue française, sur la place éponyme, est dans la tradition biterroise, celle du héros de la cité, un certain Pépézuc. Exhumée des vestiges antiques de la ville, elle donne corps au personnage de Pépézuc qui prend sa véritable place dans l’espace public au début du XVIIe siècle lorsque associé à la légende de la ville, il entre dans la littérature en incarnant le personnage central du Théâtre de Béziers. La statue devient alors lieu de vénération et de folklore.

Localisation :

Place Pépézuc, Béziers (Hérault)Datation de l’édifice :

IIIe siècleImportance pour la culture occitane

L’histoire de la statue : Pépézuc et son symbole

Pépézuc, personnage tutélaire de la ville de Béziers, est représenté par une statue de marbre de l’époque romaine placée au départ de la rue française. Certains érudits ont cru y découvrir la représentation de l’empereur Auguste1;ou la statue d’Hercule2, tandis que d’autres y voient celle de l'empereur romain Tetricus fils (fin du IIIe siècle), chargé de la réparation de la voie Domitienne.

Mentionnée à cet emplacement et sous ce nom en 1348, par le Libre de Memorias de Jacme Mascaro3, la statue fait l’objet de vénération de la part des biterrois. Elle ne prend réellement sa fonction symbolique qu’au début du XVIIe siècle, lors des fêtes annuelles des Caritats (« Charités », en occitan, fêtes de l'Ascension) par la création du personnage de Pépézuc. Le 16 mai 1616, jour de la fête de l’Ascension est représentée pour la première fois la pièce intitulée L’Histoire de Pépézuc. Cette pièce de théâtre, en occitan, allégorie relative aux troubles qui eurent lieu en France dans les premières années du XVIIe siècle, fait intervenir le personnage de Pépézuc qui emprunte son nom au capitaine Pierre Pépésuc (ou Pépézuc) qui, « lors de la prise de Béziers par les Anglais, les empêcha seul d’entrer dans la rue principale, qui reçut pour cela le nom de rue française ».4

Le personnage prend alors toute sa dimension théâtrale en servant d’ornement aux fêtes de Caritats. Participant aux réjouissances publiques, il est « badigeonné d’un lait de chaux » et « descendant de son piédestal il apparaît sur le théâtre populaire pour exprimer en vers languedociens son opinion sur les évènements du jour5. Pourvue de ses attributs guerriers et virils, garant de la virilité des hommes et de la fécondité des femmes, mise en scène par le carnaval et auprès de laquelle passaient tous les défilés, la statue de Pépézuc était saluée par les autorités, les drapeaux et la musique6.

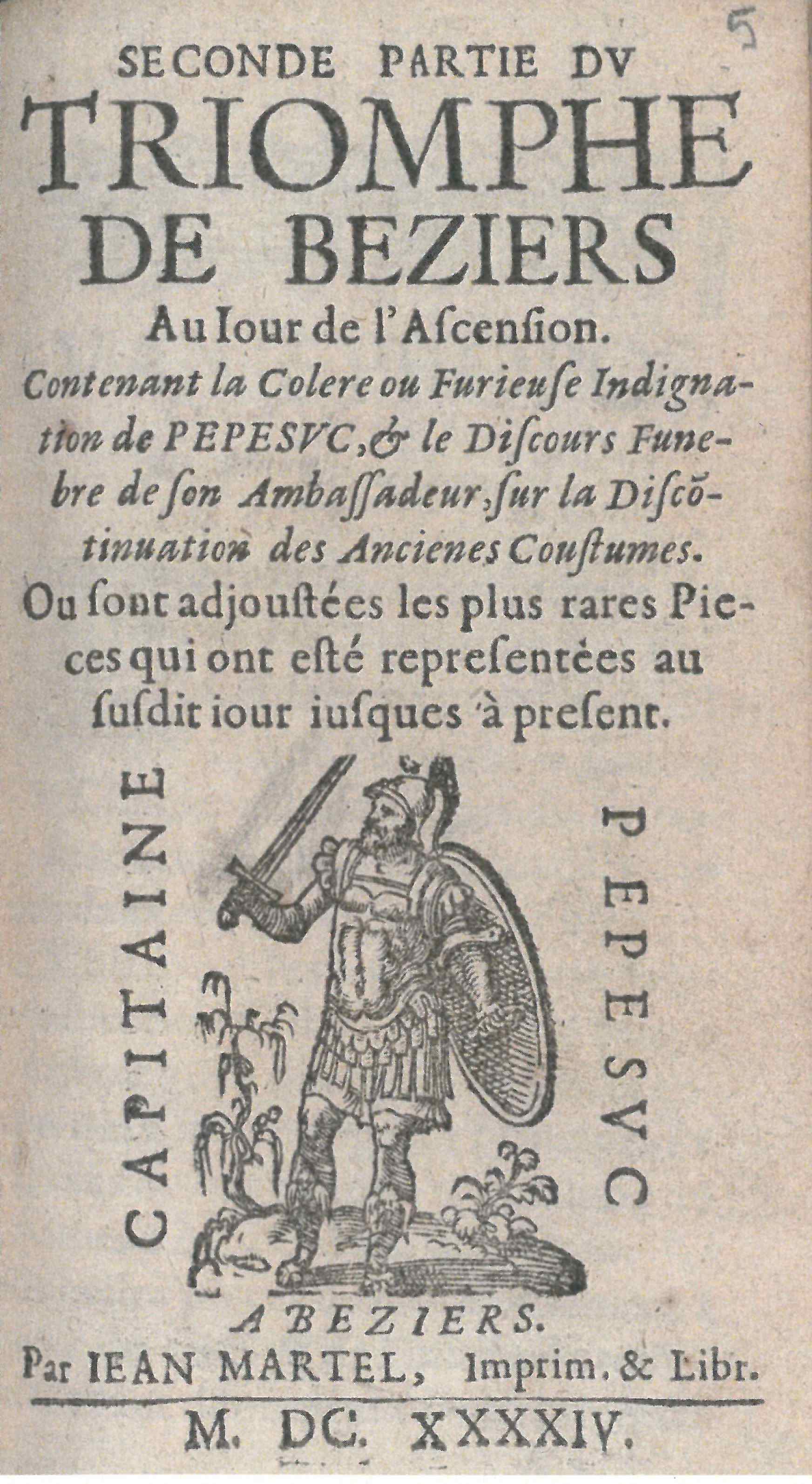

Pépézuc, marque de l'imprimeur du Théâtre de Béziers

Le Théâtre de Béziers désigne l’ensemble des pièces jouées à Béziers lors des fêtes des Caritats au début du XVIIe siècle. Il nous est connu par l’œuvre de l’imprimeur Martel qui édite l’ensemble de ces pièces à l’époque même où elles sont jouées. De 1628 à 1657, il publie les textes de 24 comédies, pastorales, monologues ou farces7 dont les auteurs ne sont pas tous connus, excepté un certain Michaille et l’avocat Bonnet auteur de poèmes primés aux Jeux Floraux de Toulouse8. Martel9 fait preuve de militantisme dans la présentation de l’ouvrage. Il embrasse la cause de Pépézuc, le gardien et le conservateur des anciennes traditions et coutumes de Béziers qu’il entend par sa publication remettre à l’honneur. Aussi, l’imprimeur utilise comme marque de fabrique la représentation de Pépézuc.

La gravure sur bois de la page de titre du Triomphe de Beziers au jour de l'Ascension10 publiée en 164411, est la première représentation du « vaillant Pépézuc ». Pour marquer cette double dimension à la fois sacrée et burlesque, voire païenne, du personnage de Pépézuc, l’image s’accompagne d’une légende le qualifiant :

Nevout de Mars, fil de Latonne

Neveu de Mars , fils de Latonne…

Mange murailles, brise picques

Mange murailles, brise piques

Seco Tonnels, vuide Barriques,

Sèche tonneaux, vide barriques…

Grand empregniyare de Chambrieyres

Grand fécondeur de servantes.

Pépézuc, emblème du CIDO

Porte drapeau de la littérature et de l’esprit occitan, la représentation de Pépézuc, sera utilisée par les fondateurs du CIDO qui le prennent pour emblème dans leurs premières publications lorsqu’il annoncent la création de la première bibliothèque occitane 12:

« En 1975, un groupe de bibliographes, de savants et d’écrivains associèrent leurs efforts à la ville de Béziers pour créer un Centre International de documentation occitane, public, ce qui était audacieux pour l’époque ».

En plaçant leurs pas dans ceux de Jean Martel13, les fondateurs du CIDO utilisent une image symbole, marque de l’imprimeur biterrois Martel à qui l’on doit la découverte, la sauvegarde du Théâtre de Béziers, théâtre occitan qui aurait inspiré plusieurs pièces de Molière14. Ils reprennent ainsi ses ambitions et fixent leur vocation : sauvegarder et faire connaître le patrimoine de la langue occitane15. Pour cela, ils constituent, à Béziers, une collection publique de référence, unique en son genre, conçue spécialement pour le livre occitan (documentation occitane). Elle portera le nom de Centre International de Documentation Occitane - Bibliothèque d’Occitania, utilisé dès 1978, avant de devenir en 1999 le CIRDÒC Mediatéca occitana qui poursuit aujourd’hui ses objectifs.

-----------------------------------

- 1. ↑ Émile Bonnet, La statue de Pépézuc : solution d'une énigme archéologique, Montpellier : Impr. E. Montane, 1929.

- 2. ↑ Anne Rulman (1582-1632), « Récit des anciens monuments qui paroissent encore dans les departemens de la premiere et seconde Narbonnoise et la representation des plans et perspectives des edifices publics sacrés et prophanes, ensemble des palais, statues, figures et trophées, triomphes, thermes, bains, sacrifices, sepultures, medailles, graveures, epitaphes, inscriptions et autres pièces de marque, que les Romains y ont laissées, pour la perpétuité de leur memoire, et notamment dans Nismes, où, de mesme qu'ailleurs, l'injure du tems et la negligence des hommes les avoit ensevelies, avec le narré des estranges révolutions du Languedoc, depuis les Volces, les Romains, les Vendales, les Visigoths, les Sarrasins... et nos rois, qui ont réuni cette belle province à leur domaine. 1er septembre 1626 ». BM Nîmes (B301896101_MS0180_1).

- 3. ↑ Lo Libre de memorias de Jacme Mascaro (XIVe siècle) publié d'après le manuscrit de Béziers, avec un avant-propos, une notice sur la langue de Mascaro, des notes, un lexique des mots et des formes qui ne se trouvent pas dans le "Lexique roman" de Raynouard, et une table alphabétique des noms propres par Charles Barbier,.... Montpellier : C. Coulet, 1895. Relevé dans : Émile Bonnet, La statue de Pépézuc, op. cit.

- 4. ↑ Voyage dans les départemens du midi de la France par Aubin Louis Millin ... Tome premier [-Tome IV], A Paris : de l'imprimerie impériale, 1807-1811, IV-I, p. 366, relevé par Philippe Gardy, Le "Théâtre de Béziers" : Béziers au XVIIe siècle , op. cit. p. 9.

- 5. ↑ Émile Bonnet, La statue de Pépézuc, op. cit. p. 2.

- 6. ↑ Yves Rouquette, Béziers, les rues racontent, Montpellier : Les Presses du Languedoc, 1999, p. 112.

- 7. ↑ François Pic, « Bibliographie du théâtre de Béziers », Cahiers de littérature du XVIIe siècle, n°5 , 1983, p. 129-145.

- 8. ↑ Pouesios diversos del sieur Bounet de Beziers : ambe le remerciomen a messieurs les jutges & mainteneurs des Jocs Fleuraux a Toulouso per la flou del soucy que l'y fourec dounado en l'an 1628 / publ. avec notice biogr. et notes par M. Frédéric Donnadieu. Béziers : J. Sapte, 1898. Philippe Gardy, Le "Théâtre de Béziers" : Béziers au XVIIe siècle : catalogue de l'exposition : Musée des Beaux-Arts de Béziers, 25 avril-17 mai 1983. Béziers : Centre International de Documentation Occitane, 1983. Jean-François Courouau, « Choix et non-choix linguistiques dans l'Histoire de Pepesuc et dans l'œuvre de François Bonnet », publié dans : Français et langues de France dans le théâtre du XVIIe siècle, sous la direction de Bénédicte Louvat-Molozay, Paris : Presses universitaires du Midi, 2015, p. 245-257.

- 9. ↑ Jean Martel né à Béziers en 1589, deviendra imprimeur officiel de la ville et des évêques de Béziers.

- 10. ↑Seconde partie du Triomphe de Beziers au jour de l'Ascension contenant la Colere ou Furieuse indignation de Pepesuc & le Discours funebre de son ambassadeur, sur la Discontinuation des anciennes coustumes. Ou sont adjoutées les plus rares pièces qui ont esté representées au susdit jour jusques à present.

- 11. ↑ Charles Brunet, Manuel du libraire et de l’amateur de livres, Paris, 1860-1865, III, 1477. La production de l’imprimeur Martel est connue par les seules pièces consacrées au Théâtre de Béziers dont seule l’impression de 1644 laisse apparaître cette marque de fabrique. L’impression des premières pièces en 1628 reprend sur la page de titre un fleuron qui ne présente pas les caractéristiques d’une marque d’imprimeur.

- 12. ↑ Bulletin del Centre international de documentacion occitana, n° 4, 1978, p. 1

- 13. ↑ C’est le CIDO qui à la suite de la Société archéologique en 1859, publiera en 1981, les pièces du théâtre de Béziers (voir bibliographie).

- 14. ↑ Hypothèse soulevée par Jacqueline Marty, « Quelques emprunts de Molière au Théâtre de Béziers », Revue des Langues Romanes, LXXXI, 1975, I, p. 43-66; battue en brèche par . Philippe Gardy et Jean-François Courouau, « Molière et le « Théâtre de Béziers » : état de la question » publié dans : Français et langues de France dans le théâtre du XVIIe siècle, sous la direction de Bénédicte Louvat-Molozay ; Paris : Presses universitaires du Midi, 2015, p. 175-189.

- 15. ↑ Donnant ainsi une réalité à un vieux rêve occitaniste, cf. Max Rouquette, « Pour une bibliothèque nationale occitane », Bulletin de la Société des bibliophiles occitans, 1945, (1), p. 41-44.

Historique et missions

Fiches de fonds

Enquêtes en Pays de CèzePatrimoine numérisé

Enquêtes en Pays de CèzeContacts

77 rue Magenta

69100 VILLEURBANNE

Tél : 04 78 70 81 75

fax : 04 78 70 81 85

www.cmtra.org

Histoire du fonds

André Paul Cabrol est né le 11 janvier 1910 à Causses-et-Veyran. Après des études au séminaire, il est ordonné prêtre en 1933. Erudit spécialisé en histoire locale, en occitan et en toponymie, il effectue de nombreuses recherches sur l'origine des noms de lieu.

Reconnu pour ses connaissances, il seconde des étudiants et universitaires dans leurs recherches historiques, ethnographiques et toponymiques sur le département.

Dans les années 1950, il fait ainsi la connaissance de Frank R. Hamlin (décédé le 23 février 2000), universitaire britannique, qui s'intéresse aux toponymie de l'Hérault dans le cadre de sa thèse de doctorat. De 1971 à 1973, il conseille aussi Geoffrey Mills, universitaire canadien et élève de Frank R. Hamlin, dans ses travaux de doctorat en philosophie (Université de Colombie britannique, à Vancouver) portant sur La terminologie pastorale en Languedoc (thèse soutenue en 1974).

A la fin des années 1970, Frank R. Hamlin prépare la publication de ses travaux et associe l'abbé Cabrol à la relecture et à la critique de ses recherches. Durant cinq ans, de 1977 à 1982, l'abbé Cabrol et Franck R. Hamlin, échangent courriers scientifiques, fiches de dépouillement et recherches locales, aboutissant en 1983 à la publication, sous le nom des deux chercheurs, de l'ouvrage de référence "Les noms de lieux du département de l'Hérault : nouveau dictionnaire topographique et étymologique".

Modalités d'entrée :

Dépôt de l'abbé André Cabrol (entrée n° 2146, 26 mai 1987).

Accroissement :

Fonds clos

Fonds complémentaire :

Description du fonds

Le fonds de l'abbé André Cabrol se compose de quatre ensembles de documents :

- Les recherches toponymiques sur le département de l'Hérault pour l'ouvrage de Frank R. Hamlin Les noms de lieux du département de l'Hérault : nouveau dictionnaire topographique et étymologique où sont conservés notamment les fichiers alphabétiques de toponymes héraultais de l'abbé Cabrol (26 J 1-4).

- Les recherches et publications personnelles de l'abbé Cabrol où l'on trouve des sermons prononcés en occitan (26 J 8).

- Les recherches pour la thèse de doctorat en philosophie de Geoffrey Mills sur La terminologie pastorale en Languedocien : étude dialectologique et sémantique qui consistent en un nombre important d'enquêtes orales (26 J 10).

- Un ensemble d'ouvrages, revues et tirés-à-part que l'abbé Cabrol a réuni sur des thématiques telles que la toponymie (26 J 11), l'histoire locale (26 J 12-13), le culte des saints et l'histoire religieuse (26 J 14).

Dates extrêmes :

1891-1987

Langues représentées dans le fonds :

Occitan (languedocien)

Occitan (provençal)

Français

Importance matérielle :

15 notices, 0,90 m.l.

Supports représentés :

Manuscrits/Tapuscrits

Monographies imprimées

Pour le consulter

Identifiant du fonds :

26 J (sous-série)

Instruments de recherche disponibles :

Consulter l'inventaire en ligne du fonds sur le site des archives départementales de l'Hérault

Ressources en ligne

Conditions d'utilisation

Conditions de consultation :

Communication libre.

Conditions de reproduction :

Se référer au règlement intérieur de la salle de lecture.

Histoire du fonds

Xavier Azéma (1926-...), docteur en théologie, évêque auxiliaire de Montpellier, est l'auteur d'une thèse sur le jansénisme dans le diocèse d'Agde au XVIIIe siècle et de plusieurs ouvrages d'histoire religieuse. Il est le fils de Pierre Azéma, figure du félibrige montpelliérain.

Modalités d'entrée :

Dons par Xavier Azéma en 1983 (entrée n° 1782, février 1983), en 1987 (entrée n° 2135, février 1987) et en 1992 (entrée n° 2662, 24 avril 1992)

Accroissement :

fonds clos

Fonds complémentaire :

CIRDÒC, Béziers, fonds Pierre Azéma

Description du fonds

Le fonds regroupe les archives de la famille Azéma de Montpellier, et particulièrement les papiers de Pierre Azéma, correspondance personnelle et articles de journaux (20 J 2-12).

Dates extrêmes :

1521-1942

Langues représentées dans le fonds :

Occitan (languedocien)

Français

Importance matérielle :

14 notices, 0,70 ml

Supports représentés :

Pour le consulter

Identifiant du fonds :

20 J (sous-série)

Instruments de recherche disponibles :

Inventaire en ligne des fonds conservés par les archives départementales de l'Hérault

Conditions d'utilisation

Conditions de consultation :

Consultation libre

Conditions de reproduction :

Reproduction libre

Histoire du fonds

Les premières formes d'organisation communale apparaissent de façon précoce dans le département de l'Hérault au cours du XIIe siècle dans les villes (Montpellier, Béziers).

Aux XIIIe-XIVe siècles, l'institution du consulat se diffuse progressivement dans les communautés rurales à la faveur de la réorganisation des pouvoirs à la suite des évènements dits de la Croisade contre les Albigeois (1208-1249).

Les habitants obtiennent du roi et des seigneurs locaux des libertés pour s'administrer. Ils peuvent élire un nombre déterminé de consuls qui sont renouvelés chaque année. Ils sont responsables notamment de la répartition et de la collecte des impôts royaux sur le territoire de la communauté. Cette institution perdure jusqu'à la Révolution. Les communes, créées en décembre 1789, recueillent des archives des communautés.

En 1792, les communes héritent de la gestion de l'état civil (jusqu'alors tenu par les prêtres) et des archives des paroisses. Les communes de moins de 2000 habitants ont l'obligation de déposer aux Archives départementales dont elles dépendent leurs archives de plus de cent ans.

Accroissement : fonds ouvert

Description du fonds

L'occitan est communément employé comme langue administrative jusqu'au milieu du XVIe siècle.

On rencontre deux types principaux de documents rédigés en occitan : les délibérations consulaires et les compoix.

Les fonds des communes d'Aniane (10 EDT), de Gignac (114 EDT), de Lodève (142 EDT), de Montagnac (162 EDT) et de Puilacher (222 EDT) renferment le plus grand nombre de pièces et forment un corpus cohérent de sources sur la langue d'oc de la fin du Moyen-Âge dans le centre de l'Hérault.

Dates extrêmes :

1154-2005

Langues représentées dans le fonds :

Occitan

Français

Latin

820 mètres linéaires

Supports représentés :Manuscrits/Tapuscrits

Pour le consulter

Identifiant du fonds :EDT

Instruments de recherche disponibles :

Conditions d'utilisation

Conditions de consultation :Conditions de reproduction :

Sommaire

- 1/ La pratique de la course camarguaise aujourd'hui

- 2/ Apprentissage et transmission

- 3/ Historique

- 4/ Sauvegarde

La course camarguaise est un sport dans lequel les participants tentent d'attraper des attributs primés fixés à la base des cornes d'un taureau Camargue appelé cocardier ou biòu (bœuf en provençal). La course camarguaise est pratiqué dans le Gard (30), l'Hérault (34), une large partie des Bouches-du-Rhône (13), ainsi que dans quelques communes du Vaucluse (84). Une grande partie de son vocabulaire est issu de l'occitan provençal. Bien qu'activité tauromachique, la course camarguaise est bien distincte de la course landaise ou des différentes formes de corridas. En effet, contrairement à ces dernières, aucune mise à mort n'est pratiquée.

1/ La pratique de la course camarguaise aujourd'hui

Déroulement de la course

La course commence par une capelado (salue en provençal) où les participants à la course, les raseteurs saluent le public puis la présidence. Le défilé a lieu sur l'air d'ouverture de Carmen de Georges Bizet.

S'en suit alors l'arrivée du taureau dans l'arène annoncée par une sonnerie de trompette jouant L'èr di biòu (l'air des taureaux).

L'arène doit être de forme circulaire et entourée de barrières au-dessus desquelles le raseteur doit pouvoir bondir afin d'échapper à l’éventuelle poursuite du taureau, et d'une contre-piste permettant au taureau de pouvoir revenir au centre de l'arène s'il saute à son tour au dessus des barrières.

Après avoir laissé une minute de reconnaissance au cocardier pour s'habituer à l'arène, une seconde sonnerie retentit pour indiquer aux raseteurs le début de la course.

Puis, pour une durée d'un quart d'heure maximum des groupes de raseteurs, vêtus de blanc et aidés par des tourneurs, dont le rôle est de placer le taureau dans une position idéale, vont tenter de décrocher les attributs fixés à la base des cornes et sur le front de l'animal.

Ces attributs sont la cocarde, les glands et les ficelles qui doivent être décrochés dans cet ordre.

Le nombre de protagonistes varie d'une course à l'autre, selon la grandeur de la piste.

Dès sa sortie du toril, lieu où l'animal est enfermé avant la course, le taureau doit être capable de prendre position contre la barricade pour surveiller ses adversaires.

Lorsque ceux-ci courent vers lui les bras tendus vers sa tête pour essayer de décrocher un attribut au moyen de leur crochet, le taureau les repousse vers l'extérieur de l'arène.

Les attributs rapportent des points permettant de déterminer le meilleur des raseteurs dans les différentes manifestations de chaque catégorie, comme celles que l'on trouve dans les divisions au football : trophée de l'Avenir, trophée des Raseteurs, trophée des As.

Le barème est très précis : la coupe de la cocarde vaut 1 point, l'enlèvement de la cocarde et des glands 2 points par attribut, l'enlèvement de chaque ficelle 3 ou 4 points selon la catégorie de la course.

Après la course, le taureau regagne ou est ramené vers ses prés où il retrouve le reste du troupeau.

En marge de la course il convient de signaler quelques événements. L'abrivado (arrivée en provençal) précède la course, c'est l'arrivée dans les arènes des taureaux en provenance des prés, accompagnés à cheval par les gardians de la manade.

Leur retour aux prés après la course dans les mêmes conditions est appelé la bandido (retour en provençal). Le but des gardians, chevaux et taureaux est de rester groupé. Ils sont souvent suivis par des attrapaires (attrapeurs en provençal) qui cherchent à immobiliser les taureaux, parfois pour les faire échapper dans les rues.

L'aire de pratique

La course camarguaise se déroule dans une arène de forme circulaire et entourée de barrières. Derrière ces barrières se trouvent une contre-piste permettant au taureau de pouvoir revenir au centre de l'arène s'il saute au dessus des barrières.

Le terrain est généralement dur et légèrement ensablé.

L'arène et sa contre-piste peuvent parfois être entourées de gradins fixes ou mobiles (on parle alors de plan de théâtre) permettant aux spectateurs de pouvoir assister à la course.

Le matériel

Les raseteurs doivent utiliser un crochet en fer servant à décrocher les attributs, il doit comporter quatre branches de 8 cm de longueur, dotées chacune de quatre dents qui doivent, notamment la dent supérieure, être incurvées vers l'intérieur. Une barrette transversale est permise à condition qu'elle soit dépourvue de dent. Les raseteurs et les tourneurs sont toujours vêtus de blanc.

À la base des cornes et sur le front du taureau sont placés trois types d'éléments. La cocarde, ruban de couleur rouge d'une dimension de cinq à sept centimètres de longueur et de un centimètre de largeur. Elle est attachée à l'aide d'une ficelle sur le haut de front du taureau et au centre. Deux glands, des pompons de laine blanche, accrochés par un élastique à la base de chaque corne. La ficelle qui est le dernier attribut à enlever est enroulée autour de la corne avec un nombre de tours variable et déterminé par le classement du taureau.

2/ Apprentissage et transmission

La pratique du raset est enseignée dans des écoles de raseteurs qui dispensent un enseignement à la fois technique, sportif et théorique.

Les entraînements se font principalement dans les arènes (sauts, technique du geste du raset...) et parfois chez les manadiers (éleveurs). L'apprentissage dure environ 1 ou 2 ans en école de raseteurs. Les enseignements prodigués par les écoles de raseteurs peuvent être répartis comme suit :

- Apprentissage culturel et théorique : l’appréciation du comportement du taureau en piste nécessite d’aller à sa rencontre, le voir évoluer dans son milieu naturel. Ceci amène donc à des visites fréquentes chez les manadiers.

- Entraînement physique : à l'aide d’un « frontal » (cornes fixées sur un chariot manipulé par un aide) ainsi qu'un enseignement technique spécifique du geste et du saut pour s’échapper de la piste.

La transmission de la pratique se fait par l’intermédiaire des éducateurs, presque toujours anciens raseteurs ayant 10 ans de pratique. Ils doivent posséder une bonne approche pédagogique et un enseignement très dirigé vers le rapport à entretenir avec le taureau.

On note également une dimension de transmission orale par les « anciens ». Ils prodiguent alors des conseils sur le placement, l'adaptation du raset et l'appréciation du comportement du taureau.

3/ Historique

La course camarguaise s’inscrit dans le prolongement du culte du taureau. Le plus ancien témoignage sur son origine remonte en 1402 dans la ville d’Arles : une course avait été donnée en l’honneur de Louis II, Comte de Provence.

Vers la fin du 19ème siècle, on fixe des attributs sur les cornes du taureau (fleurs, foulards), destinés à être enlevés par les jeunes amateurs. C’est dans les années 1890 que les éleveurs de taureaux prennent conscience de l’importance de la race de taureau "Camargue" , race « di biòu » qui, grâce à sa morphologie et à sa combativité, le prédispose à la course.

Ainsi dès le début du siècle, dans de petites arènes de fortune (les plans), on voit s’affronter des taureaux de grande qualité et des hommes passés maîtres dans l’art du raset. On commence alors à fixer une cocarde sur le front du biòu, et des primes sont attribuées à celui qui ira "décrocher l’attribut", c’est le début de la « course libre » baptisée plus tard course camargaise.

4/ Sauvegarde

Parmi les mesures contemporaines pour la sauvegarde la course camargaise on note :

- Actions de formation envers les écoles de raseteurs et création du Label Masters mis en place par la Région.

- Le Pays Vidourle Camargue, syndicat mixte (51 communes), met en valeur, grâce au dispositif européen LEADER, les cultures liées à la présence du taureau sur son territoire.

- En 1992, la protection par La DRAC du Languedoc Roussillon, au titre des monuments historiques, de cinq arènes et deux plans de théâtre (terrains où sont déployées des arènes temporaires lors de courses camarguaises dans certaines villes). Ainsi que l'agrément pour l’intervention en milieu scolaire sur la pratique de la course camargaise.

- La valorisation de la pratique par les musées régionaux comme à Nîmes, Arles et Avignon.

- La région Languedoc Roussillon s’engage à poursuivre son soutien aux compétitions Masters qui récompensent tout particulièrement la qualité du geste du raset en piste.

- Poursuite de la rénovation de certaines arènes pour la sécurité des raseteurs.

- Réédition des Salons du Toro à Arles et l'espace Camargue à Nîmes

- Mise en valeur des prestigieux trophées taurins et des championnats de ligue pour encourager la venue aux arènes d’un plus large public.

- Mise en place d'un livre généalogique sur les taureaux.

- Création d’une banque génétique afin de préserver la race camargue.

- Aménagement des contrepistes des arènes pour la sécurité des taureaux.

- Développement d'une charte de qualité pour l’accueil du public par le Parc Régional de Camargue en partenariat avec les manadiers: découverte des modes de conduite des troupeaux.

- Diffusion avant la course et dans les offices du tourisme de plaquettes explicatives, multilingues, pour sensibiliser le public de passage. Initiation qui permet de décrypter les actions, parfois complexes des hommes et des biòu, qui se déroulent en piste.

- En 2011, adhésion de nouvelles communes à la charte de sécurité et de qualité, relative aux manifestations liées aux biòu.

- En 2011, politique de communication de la Fédération renforcée auprès des médias, relais majeurs : TV, radios, presse écrite ( La Fé di Biou, Arènes, Vent Sud, ..), l’APQR (Midi Libre, Gazette,..) et sites internet où est évoquée régulièrement la course camarguaise www.ffcc.info)

- Edition du calendrier des courses camargaises

- Diffusion internationale du documentaire : « Lou Biou - The Feast of the Fabulous Bull » d'une durée de cinquante minutes

- Expositions thématiques et mallette pédagogique destinée aux enfants par le Musée de la Camargue.

- Mise en application de la charte de la Nacioun Gardiano pour le respect de l’harnachement des chevaux Camargue et du port des costumes traditionnels, lors des fêtes votives et des manifestations de représentation hors Camargue.

Avec plus 900 courses camarguaises par an, du mois de mars à novembre, le dynamisme de cette pratique est spéctaculaire, car elle fait partie du paysage identitaire de la Camargue.

Le monde de la bouvine a donc saisi dans son ensemble, l’importance de l’ouverture de ce sport régional et des mesures conservatoires à respecter, principes même de continuité de la pratique.