Explorar los documents (15451 total)

Lettre écrite par Frédéric Mistral à Ludovic Legré le 7 mai 1859 depuis Paris, conservée par l'Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille. Dans cette lettre il est question du succès de Mirèo. Frédéric Mistral évoque également sa reconnaissance pour Alphonse De Lamartine.

A l'est du département de l'Hérault et dans une bonne part de celui du Gard, s'étendent des zones humides, partie occidentale de la Camargue. Au cœur de cette Petite Camargue, évoluent manadiers et taureaux noirs, les biòus qui chaque année, d'avril en octobre défient l'homme au cours des courses camarguaises. Cette pratique sportive consiste pour les raseteurs, à décrocher grâce à de petits crochets de métal, la cocarde placée sur l'os frontal de l'animal.

La bouvine, tradition séculaire de ces espaces, regroupe autour d'elle la communauté villageoise au cours des fêtes votives. Abrivada, capelada, aubadas et empègas perpétuent les rites et traditions de cette fête aux accents occitans.

I/ Terres de bouvine

A/ Une pratique très ancienne

L'homme et le taureau ont en commun une longue histoire, dépassant les frontières de la Camargue. Les trésors architecturaux et artistiques de la Haute Antiquité, témoignent du culte voué au bovin. Il est le dieu Apis des éyptiens, et les représentations de voltige avec taureau ornent toujours les ruines de l'ancienne civilisation minoenne en Crète. Il demeure depuis cette époque, un symbole de force, de puissance et de fertilité dans de nombreuses civilisations.

La Camargue, aux riches maraîs et terres de patures, constitue un microcosme favorable à l'élevage de bovins sauvages. Le biòu de Camargue, taureau noir aux cornes en forme de lyres, aujourd'hui élevé de façon semi-sauvage, constitue ainsi depuis des siècles, l'un des emblèmes d'une région et de ses modes de vie. (P15TRADITIONS TAURINES ENTRE MER ET VIDOURLE). Il est la vedette des courses camarguaises, un jeu taurin attesté au moins depuis le début du XVe siècle dans la région, lorsqu'en 1402 à Arles, l'un de ces combats est organisé en l'honneur de Louis II de Provence (cf. Lis p.82).

Longtemps, la bouvine demeure sans codes ni réglementation précise, comme en témoignent les témoignages disséminer de siècles en siècles. La pratique a alors des contours flous, présentant des divergences vis-à-vis des courses camarguaises actuelles. Elle n'en demeure pas moins déjà, une pratique bien ancrée dans un territoire faite de traditions et de coutumes propres à un espace et regroupant autour d'elle la communauté.

B/ La corsa di biòu de Germain Encontre

Nombreux sont les auteurs a avoir trouvé en la bouvine une source d'inspiration. Nous devons à l'érudit marsillarguois Germain Encontre, un ouvrage de référence pour la connaissance de cette pratique avant le tournant opéré au cours du second XIXe siècle, l'introduction de la corrida en France venant bouleverser l'existant. Paru en 1839 et depuis réédité et analysé par Alain Laborieux dans Le Taureau et la fête, ce long poème de 1500 vers revient sur la préparation et le déroulement d'un jour de fête en Camargue. Comme bien des fêtes patronales, cette journée est l'occasion de faire entrer les taureaux dans la ville.

La corsa di biòu nous présente les acteurs de la fête pris au cœur de l'action, gardians,biòus et raseteurs sont les héros de l'intrigue. L'ouvrage présente les particularités de cette pratique en ce premier XIXe siècle. Du temps de Germain Encontre, c'est au son des instruments traditionnels occitans que sont les hautbois et les tambourins, que s'organisent les festivités. (cf. Le Taureau et la fête...). Cette journée constitue un moment de fête réunissant l'ensemble de la communauté villageoise. Notons ainsi la présence des Chivau frus, les chevaux jupons, mais surtout des danses comme celle du Chivalet (cf. P166), ou la farandole. Celle-ci ouvre communément les festivités menée, comme bien souvent durant les fêtes traditionnelles, par les jeunes célibataires de la ville.

Gratuite comme nous le rappelle l'auteur, la fête patronale repose sur la participation de l'ensemble de la communauté, soit par l'entremise de la municipalité, soit plus traditionnellement, par la prise en charge des jeunes gens célibataires. Ils seront par la suite remplacés par les conscrits qui héritent de ce privilège.

C/ Témoignages et ancrages d'une fête communautaire

Les murs et les portes de bien des communes en pays de bouvine présentent aujourd'hui encore d'étranges peintures, les empègues. Ces dessins réalisés au pochoir témoignent de la part rituelle des courses camarguaises.

L'empègue, de l'occitan empegar (coller) en référence à la résine – la pega - utilisée, s'inscrit dans le cadre plus large de la pratique de l'aubade. Il était en effet de coutume de confier aux plus jeunes la mission d'organiser la tenue de la bouvine. Afin de mener à bien cette mission, les jeunes ou abats faisaient une aubada (aubade), une tournée les menant de maison en maison (traditionnellement celles abritant de jeunes filles non mariées) en vue de collecter les dons qui leur permettraient de financer les spectacles à venir. Symbole de cette pratique, l'empègue venait alors orner le mur des demeures ayant contribué. A chaque année sa troupe de jeune et ses empègues, les motifs évoluant afin de différencier chacun des paiements. Ces dessins renvoient généralement au monde de la bouvine ou de la Camargue : chevaux, taureaux, croix camarguaise... bien qu'aujourd'hui des représentations plus contemporaines s'y ajoutent périodiquement, tel un maillot de football. L'empègue dont la tradition voudrait que Beauvoisin abrite le plus ancien exemple, un dessin de 1894, se perpétuent aujourd'hui encore dans certaines communes du Gard. On en trouve ainsi à Beauvoin, aux Aubais ou encore au Caylar (page wikipédia et blogs respectifs...).

En dépit d'évolutions notables de la pratique, la course camarguaise n'en demeure pas moins liée à l'histoire et à la culture provençale, un temps à part qui réunit autour de lui l'ensemble de la communauté. La course en elle-même, ses moments de défis entre l'homme et l'animal, ne sont-ils pas autant de rites de passage ? De fait, la bouvine et les rituels qui l'accompagnent, participent de l'identité et de la culture provençale. En cela, elle fut au XIXe siècle l'objet de toutes les attentions du Félibrige.

II/ Folco de Baroncelli, artisan de la reconnaissance de la Bovina

Les toros bravos espagnols entrent en France au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Les arènes rouvrent leur portes, après avoir été jusque-là délaissées par les jeux taurins provençaux qui investissait de préférence l'espace même de la ville. Face au succès grandissant des corridas, la bouvine, née d'une nécessité quotidienne, l'élevage et la manade des biòus, va évoluer, aidée en cela par l'intervention de passionnés soucieux de préserver ce pan du patrimoine occitan.

A/ Folco de Baroncelli, poète et manadier

Parmi les figures notables ayant travailler à donner à la course camarguaise ses lettres de noblesse, notons Folco de Baroncelli-Javon, poète et manadier. (cf. Georges Lis, p.85).

Né à Aix-en-Provence en 1869, le jeune marquis est le descendant d'une vieille et noble famille italienne installée depuis le XVe siècle en Avignon, ville qui abrite le palais de la famille, mieux connu sous le nom de Palais du Roure. Le lieu conserve aujourd'hui encore les collections réunies par Baroncelli, véritable musée dédié à la muse provençale et temple de la course camarguaise (cf. Site du Palais du Roure ou de la ville d'Avignon).

C'est auprès de sa grand-mère, Madame de Chazelles, qu'il découvre et nourrit une passion pour la manade : la fé di biòu. (cf; René Béranger, p17). L'âge adulte venu, il se fait d'ailleurs manadier et s'installe aux Saintes-Marie-de-la-Mer où il fonde la Manada Santenca (cf.idem p/.99). Depuis les Saintes, il circule avec son troupeau au cœur de la Camargue, se rendant notamment fréquemment au Caylar, cette 'Mecque' de la manade provençale (P18 Georges Lis). Poète de langue occitane et membre du Félibrige dont il s'est rapproché durant sa période avignonnaise (cf. L'Astrado, n°29, 1994, p97), Folco de Baroncelli compose parallèlement de nombreux ouvrages et poésies, compositions dans lesquelles s'invitent fréquemment taureaux, manadiers et Camargue (cf. Lo biòu, Babali, Nouvello prouvençalo...).Membre du Félibrige (association de défense de la langue et de la culture occitanes) dont il s'est rapproché durant sa période avignonnaise, Folco de Baroncelli va contribuer à la reconnaissance de la course camarguaise et à celle de ses principaux acteurs.

B/ La défense et uniformisation de la Nacion Gardiana

Le Félibrige, fondé en 1854 et qui se structure alors autour de Roumanille, Devoluy mais surtout de Mistral, a alors à cœur de renouveler et de préserver les "petites patries" et les traditions propres à un monde qu'ils considèrent en danger de disparition. En pays de bouvine se mettent en place différentes festivités et cérémonies autour du costume (Festas Virginencas) et des gardians. A Arles aujourd'hui encore, la fête des Gardians débute d'ailleurs par un salut à la figure tutélaire du poète Mistral.

En 1909, suite à l'action de Folco de Baroncelli, lo Comitat Virginenc devient la Nacion Gardiana (idem Astrado 101), société de défense des traditions camarguaises. En 1921, le même Folco est aux premières loges de la Levée des tridents, en référence à l'outil symbolique des gardians, phénomène de réaction face aux procès et attaques dont les courses camarguaises font alors l'objet. Le défilé, pacifique, parvient à obtenir gain de cause (Georges Lis, Pays de Bouvine, Montpellier, les Presses du Languedoc, 2004). Outre cette manifestation emblématique, Lo marquès, agit plus en profondeur, contribuant à l'uniformisation et à la réglementation d'une pratique qui pâtissait jusque-là de son relatif anarchisme. (P75Marcel Salem, Envoûtement camarguais.).

.

Alors que la corrida s'impose peu à peu en Provence, les afecionats (les passionnés) de la bovina, prenant en compte les faiblesses d'une pratique très peu codifiée et uniformisée sur le territoire camarguais, travaillent à son renouvellement. Peu à peu des règles s'instaurent, un calendrier des festivités se met en place, rythmé autour de l'abrivada (l'arrivée), jusqu'aux courses elles-mêmes opposant raseteurs et taureaux cocardiers (hommes et bêtes).

Folco de Baroncelli décède le 15 décembre 1943 à Avignon, loin de son mas du Simbèu réquisitionné par les troupes allemandes. Rénovateur de la course camarguaise, il fut aussi le principal artisan de sa mémoire, réunissant dans le palais familial d'Avignon, de précieuses collections retraçant l'histoire d'une pratique et d'un peuple.

Aujourd'hui la bouvine a opéré sa mue et peut compter sur un nombre stable sinon croissant d'afecionats.Les courses camarguaises viennent ainsi rythmer, entre avril et octobre (elle se déroule à Aigues-Mortes au début de ce mois), la vie des communes camarguaises.

Catinou e Jacouti : dos eròis popularis occitans del sègle XX

Fòrabandit de l’escòla e de la vida publica oficiala, en recuol dins las vilas e per las elèits socialas, al sègle XX l’occitan se rescond dins la vida de cada jorn e mai que mai dins lo monde paisan. Coma marca d’identitat teritoriala mai sociala, l’occitan es la lenga d’una forma de contestacion dels poders politics e economics tanplan coma de la nòrmas lissadas dels borgeses, una contestacion que se fa pel rire. Lo roergàs Charles Mouly compren melhor que cap d’autre lo poder federator e jubilatòri de l’occitan per l’Occitania populara, e bastís amb sos personatges de Catinou e Jacouti una òbra que romp amb los escrivans de la renaissença occitana, qu’eles cercavan una reconeissénça del seriós literari de lor lenga que cap de locutor occitan la sabiá pas. Charles Mouly, filh d’un majoral del Felibrige, licenciat de Letras e oficièr de l’Armada de l’Aire rejonh la còla del « Teatre d’Òc » de Juliette Dissel en 1940. Es tanben lo moment que comença una carrièra a Radio-Toulouse. Aquò’s a la Liberacion que crèa son personatge de Catinou, que lèu la ven acostar son òme, lo Jacouti. Charles Mouly faguèt viure las aventuras de sos dos personatges per quasi cinquanta ans dins de cronicas dins La Dépêche du Midi, sus Radio-Toulouse e sus las scenas dels vilatges del Lengadòc. Las figuras tipicas del vilatge de Minjocebos, Catinou e Jacouti, que parlan patés e ne mancan pas una, qu’an bon sens e bona umor, divertiguèron las folas dels auditors, dels espectators e dels lectors, e saquegèron lo Lengadòc d’un espet de rire immense. Mal vist de plan d’intellectuals occitans, que vesián dins l’òbra de Charles Mouly l’acceptacion d’un estatut de patés e la confirmacion dels prejutjats culturals, la Catinou es benlèu l’òbra en lenga occitana que foguèt mai presada, partejada, jogada emai esperada pel public al sègle XX. L’òbra de Charles Mouly es una etapa clau per la transmission de l’occitan a un moment que totjorn mai s’esfaçava, e mai encara per la visibilitat de l’occitan dins los medias màgers del país. Se met dins la dralha d’un autre felibre roergàs, Justin Bessou, qu’escriviá dins las Besucarietos en 1906 : « Perque, s’es vertat que toutis lous omes, pertout sus touto la Terro, an besoun de rire, e que, tant mai trimon e soufrisson tant mai lou rire lour fa besoun, es tout clar que lou rire d’aici es pas lou même que lou rire d’alai ».

Entre dansa tradicionala e coregrafia contemporanèa.

Mas aquò’s l’emigracion dels Auvernhàs a París a l’epòca industriala que faguèt de la borrèia un element emblematic de l’identitat auvernhata amb la constitucion de las amicalas e l’invencion del bal museta. La borrèia, aquò’s la dansa de predileccion del balèti, mas un còp en contacte amb las dansas de la vila, evoluís per contacte amb las dansas de coble. Al meteis moment, dins sa region d’origina, se montan los primièrs gropes folclorics que fixan e transmeton aquel fenomèna coregrafic, e prenon part a sa sauvagarda d’un autre biais.

Mai recentas son las multiplas iniciativas a l’entorn de la borrèia e la multiplicacion de creacions contemporanèas e urbanas. Sidi Graoui amb sa creacion Le labyrinthe des Origines explòra e decortica lo fenomèna de la borrèia en l’estacant dins sa practica coregrafica contemporanèa a el. Jean-Christophe Bleton, dins De Bouts, mèscla la dansa tradicionala amb las arts del circ. E la pèça Mets ta veste rouge es ela lo produch del rencontre de dansaires dels mitans contemporanèu, hip-hop, flamenco e tradicional, que reactualizan la borrèia per l’inscriure dins lo paisatge dansat d’ara.

Mai recentas son las multiplas iniciativas a l’entorn de la borrèia e la multiplicacion de creacions contemporanèas e urbanas. Sidi Graoui amb sa creacion Le labyrinthe des Origines explòra e decortica lo fenomèna de la borrèia en l’estacant dins sa practica coregrafica contemporanèa a el. Jean-Christophe Bleton, dins De Bouts, mèscla la dansa tradicionala amb las arts del circ. E la pèça Mets ta veste rouge es ela lo produch del rencontre de dansaires dels mitans contemporanèu, hip-hop, flamenco e tradicional, que reactualizan la borrèia per l’inscriure dins lo paisatge dansat d’ara.

Perbosc, Antonin (1861-1944)

D'abord imprimée à Foix (1re série, in 8°), puis directement par Estieu (2e série, in-16), qui s'est doté d'une presse, Mont-Segur compte au total 50 Numéros.

Au départ, la revue se présente ainsi : "revisto mesadiero des Felibres del païs de Fouich e del Lauragues" : elle est une publication de "L'Escolo de Mount-Segur".

Une de ses particularités est le culte de Montségur, capitale de la résistance occitane à la fin de la croisade contre les Albigeois.

On distingue deux périodes dans sa publication :

- 1re époque (1896-1899) : Imprimée à Foix, sa publication est interrompue 2 ans "le temps de la réflexion et de la radicalisation semble-t-il" (voir Hervé TERRAL, De la revue Mont-Segur (1896-1904) à la revue Occitania (1905)[...] dans "La voix occitane : actes du VIIIe Congrès de l'AIEO,...," 2009)

- 2e époque 1901-1904 : Imprimée à Rennes-le-Château, à domicile chez Estieu, comme "revista mezadiera de la letradura occitana", "Le travail mené, huit ans durant, autour de la revue fut toutefois primordial pour l'affirmation d'une identité occitane, par delà la diversité spatiale des "pays" et la singularité temporelle des périodes historiques convoquées." "une entreprise à la fois grandiose par la visée et presque misérable par ses moyens." (source : Hervé Terral, ibid.)

Quatre points essentiels se dégagent de la revue Mont-Segur :

1/ La restauration de la langue dans son unité (avec la référence aux troubadours notamment)

2/ La création littéraire

3/ Une relecture de l'histoire de France

4/ L'innovation pédagogique et le combat pour l'apprentissage de l'occitan en classe

Le travail initié dans Mont-Segur va se prolonger après 1905 dans une revue très éphémère, catalano-occitane : Occitania (Prosper Estieu et Joseph Aladern), éditée à Toulouse et Barcelone "Revista literaria y social de les Terres de Llenga d'Oc". La spécificité de la revue sera de faire connaître les grands auteurs sous la rubrique "Occitans célèbres" et à l'occasion les "monuments occitans".

"En dix numéros, Occitania va prendre place dans un combat complexe : celui que mènent Estieu et Perbosc pour fonder une culture "occitane"." (source : Hervé Terral, ibid.)

Mont-Segur est l'occasion pour ses deux membres fondateurs de publier certains de leurs textes. Ainsi, Perbosc fait notamment paraître son poème Lauraires e Trobaires dans le numéro de janvier 1904, avant de le publier dans le recueil L'Arada en 1906.

Références bibliographiques :

- Hervé TERRAL, « De la revue Mont-Segur (1896-1904) à la revue Occitania (1905) : de la "petite patrie" aux "terres de langue d'Oc ». dans La voix occitane : actes du VIIIe Congrès de l'Association internationale d'études occitanes, Bordeaux, 12-17 octobre 2005 / réunis et édités par Guy Latry,.... - Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux, 2009

- Hervé Terral, « Autour de la revue Mont-Segur (1896-1904) : la genèse de l'occitanisme culturel et politique ». dans "Annales du Midi", N°254, avril-juin 2006, p. 233-250.

La lei occitana dels reis de Navarra

Dins lo corpus dels tèxtes occitans que foguèron escriches pels sobeirans de Bearn que portan tanben lo títol de 'rei de Navarra', los Psaumes de David viratz en rythme gascon tradusits pel poèta Pey de Garros que los dediquèt a la reina Jeanne d'Albret presentan un acte d’una granda portada politica al temps de las Guèrras de Religion. Mas los sobeirans de Bearn-Navarra faguèron tanben establir una lei fondamentala de lor reiaume en occitan gascon, lo « For general ».

Foguèt lo rei Enric II d’Albret (1503-1555) que lancèt una politica de modernizacion de l’administracion de son Estat. Faguèt compilar e revisar los diferents « fòrs e costumas » de Bearn en vista de la redaccion d’un « Fòr general », pensat coma la lei fondamentala que règla la vida politica emai tanben economica e sociala dels Bearneses. Lo fòr general, redigit en gascon, lenga de l’Estat pirenenc, foguèt promulgat en 1552. Autanlèu foguèt imprimit e amplament difusat, e lo Fòr foguèt confirmit en 1620 al moment de l’annexion definitiva de Bearn a la Corona de França. Atal s’i mantenguèt la personalitat istorica e linguistica d’aquela província fins a la Revolucion francesa.

Fors disponibles en linha

Les fors et costumes de 1602

Les fors et costumes de 1682

Les fors et coutumes de 1715

Un testimòni de l'evolucion deu drèit en Biarn en 1633

Compilation d'auguns priuiledgis...,

Fons documentaris ont trovar Fors

Le fonds local de la Médiathèque intercommunale du Piémont oloronais

Conferéncia

Presentacion, pel collectiu Dètz

Lo CCCP déclara. Méfi !The CCCP claims. Just watch out !

Le CCCP déclare. Attention !

Cadrans solaris dins las Alpas en occitan

Longtemps la vida dels òmes foguèt ritmada pel solelh. Avant que lo progrès tecnic portèssa de solucions practicas per mesurar lo temps, l’astre foguèt tanben lo sol mejan de mesura del temps que passa.

Tre l’antiquitat, los Egipcians devisèron los primièrs cadrans solaris. La sciéncia d’aquò far, la gnomonica, foguèt aprigondida pels Grècs, emai durèt e se desvolopèt plan aprèp l’invencion del relòtge, estent que los cadrans èra mai duradisses e que costavan mens car.

A comptar del sègle XVII, los cadrans solaris se multipliquèron sus las façadas dels ostals d’Occitania mediterranèa, que fa part de l’« Empèri dau solelh » que son los païses de lenga latina, per seguir la formula que cantèron los felibres del sègle XIX. Las Alpas de Provença, que lo solelh i es present tot l’an, son una region de tria per la quantitat e per la beutat dels cadrans solaris. A veire pas que lo departament dels Alps Nauts, i se compta per ara mai de 400 cadrans solaris pintrats per las parets, que 150 ne foguèron realizats entre lo sègle XVIII e lo sègle XIX. Fòrça foguèron pintrats per de colejaires que lo mai conegut –çò qu’es excepcional per l’artesanat anonime dels cadranièrs– ne laissèt son nom, Francesco Giovanni Zarbula, un piemontés que pintrèt un quarantenat de cadrans entre 1830 e 1870.

Los cadrans son d’elements màgers d’ornamentacion de las façadas, e contenon sovent en semblança d’elements d’arquitectura classica que son tanplan per l’ostentacion que los mai rics ofrisson al demai de la comunautat coma al viatjaire de passa. Lo sègle XIX foguèt l’atge d’aur dels cadrans solaris dins lo Sud de la França, amb lo desvolopament dels transpòrts que portèt a cha pauc aquel art en defòra de son brèç original ; mas marquèt tanben son passatge a l’espaci privat d’un sègle borgés.

Aquels cadrans son pas silencioses tant qu’atal. Los pintres cadranièrs i escrivián sovent de devisas a prepaus de la mòrt, de la vida, o del solelh, o si-ben de Dieu a lausenjar coma mèstre del temps. Dins l’espaci occitan, los cadrans pòrtan sovent de formulas, de provèrbis o de devinhòlas en occitan, que sovent s’adreiçan al que passa : 'Badaïre faï toun cami Louro passo'. Las referéncias a la vida e a la mòrt son aquí las mai frequentas illustracions del temps que passa.

Presentacion, pel collectiu Dètz

Joan Francés Tisnèr e Batahori. Extrèits deu concèrt e entervista dab lo musicaire biarnés Joan Francés Tisnèr, programat au Primtemps de l’Arribèra lo 8 d’abriu de 2011 a Sent Per de Leren.

Resumit

En 1754 Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, compositor famós per sos grands motets presenta a Fontainebleau, davant la cort del rei Loís XV, Dafnís e Alcimadura, pastorala lengadociana entegrament redigida en occitan. Dins l’encastre de çò qu’an apelat la Querèla dels Bofons, qu’opausa tenents de l’opèra italian e defenseires del lirisme francés, Dafnís e Alcimadura, que gaitan coma lo primièr opèra occitan seduïs lo public notadament per l’utilizacion de la lenga occitana. L’òbra coneis un succès dels grands, es representada en província entrò 1789. La revirada del tèxte en francés, fauta d’interprètes lirics mestresant l’occitan, la ravalant al reng de pastorala « ordinària », preissèt son oblit.

Autras versions del títol :

Títol convencional : [Daphnis e Alcimadure. Op. 9]

Autras apelacions :

< Dafnís e Alcimadura

< Daphnis e Alcimadure

< Daphnis e Alcimaduro

Istòria de l'òbra

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville es nascut en 1711 a Narbona. Sortit d’una familha de musicians - son paire èra organista de la catedrala de Narbona - Mondonville sèc d’estudis musicals e ven en 1768 violonista e director del Concèrt Espiritual. En 1740, accedís a la carga de mèstre de musica a la Capèla, una de las tres compausantas de la musica del rei, amb la Cramba e l’Escudariá, especializada dins la musica religiosa, amb sos cantorals.Inventiu e dotat d’una tecnica perfiecha, Mondonville marca la musica barròca d’un grand nombre d’òbras remarcablas.Tanplan coma sos contemporanèus, coma Ramèu, Mondonville s’illustra dins l’estíle, alavetz dominant en musica sacrada, del grand motet a còrs e orquèstra. Son De profundis li conferís una cèrta notorietat. Dins lo maine de la tragedia lirica, conven de citar Vénus et Adonis o encara Titon et l'Aurore, que rencontraràn qualque escasuda. Lo Narbonés figura d’alhors demest los compositors majors del sègle XVIII.

Al dintre d’aquel ric repertòri, se distinguís donc Dafnís e Alcimadura, representat davant la cort a Fontainebleau los 29 d’octobre e 4 de novembre de 1754, puèi a l’Opèra lo 29 de decembre de la meteissa annada. Aquela pastorala es non solament representativa del talent del compositor, mas tanben l’originalitat de sa desmarcha es mai que mai de prepausar a la cort del rei Loís XV una òbra entègrament compausada en occitan.

Contengut

L’opèra conta l’istòria del pastre Dafnís, amorós de la jova Alcimadura, la d’un amor decebut : la bèla ne cresent pas briga a la sinceritat dels sentiments del pastre. Mas lo jovent pòt comptar sul sosten de Janet, lo fraire d’Alcimadura. Aquel-aquí vai alavetz desplegar tot un estratagèma per tal de provar a sa sòrre que l’amor que li pòrta Dafnís es autentic.En prològ, trobam una òbra en francés de l’abat Claude Henri Fusée de Voisenon (1708-1775), Les Jeux floraux. Originari de Voisenon, dens l’actuala Seine-et-Marne, aquel abat de cort, mondan e cultivat, ne parlava ben-de-verai pas occitan. Aquò’s çaquelà interessant de notar sa coneissença de l’univèrs de l’Acadèmia dels Jòcs Florals de Tolosa, del Consistòri del Gai Saber emai de sa mitologia. I es aital evocada Clamença Isaura, fondatritz mitica de la companhia dels Jòcs Florals, d’ara enlà acadèmia reiala, fondada en 1323, dins l’intencion de mantenir la poesia dels trobadors. Aquò’s interessant de notar lo sonh qu’es estat aportat al causit d’un prològ coerent amb lo prepaus e l’univèrs de la pèça.

Nòta d'estudi

Une pastorale languedocienne

Dafnís e Alcimadura es reivindicada per Mondonville coma pastorala lengadociana. Fins aicí rès de plan original, perqué l’estile pastoral es alavetz fòrt de mòda a la cort. Mas en mai de l’emplec de la lenga d’òc, Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville es anat putzar dins lo repertòri musical popular del sieu parçan d’origina.

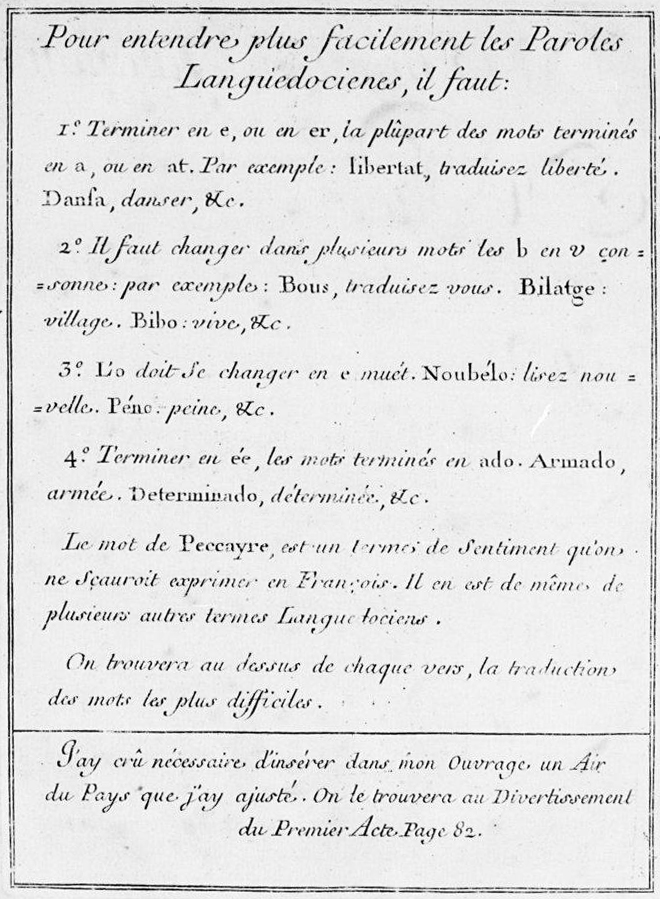

La presentacion de la pastorala devant la cort non se fa pas sens criticas. Lo baron Grimm notadament acusa Mondonville de plagiat. Segond el, lo compositor auriá tant solament arrengat l’Opéra de Frontignan de Nicolas Fizes (1679), gaitat al jorn de uèi coma lo primièr opèra en occitan, acusacion que ne ten pas la rota perqué l’obratge de Fizes n’es pas un opèra al sens qu’o entendem (e qu’o entendián desjà al temps de Mondonville) mas una sequèla de represas de cançons popularas occitanas, mentavudas per de timbres e non pas notadas sus de portadas. Mondonville putza plan mens dins lo repertòri musical popular e tradicional de Lengadòc qu’o aviá fach lo Frontinhanés. Reconeis çaquelà dens l’avant-prepaus de son opèra qu’i a integrat al mens un aire lengadocian : "J'ay crû nécessaire d'insérer dans mon Ouvrage un Air du Pays que j'ay ajusté".

L’òm pòt d’alhors reconéisser dens Dafnís e Alcimadura mantes aires aparenent uèi al repertòri tradicional de las regions occitanas, tals que Polida Pastorela o encara L'Aiga de Ròcha.

Una rencontra dels parlars : un projècte panoccitan malgrat el

Per l’escritura de Daphnis et Alcimadura, Mondonville emplega un occitan lengadocian que poiriam qualificar d’estandardizat », sens marcaire dialectals particulars. Un parlar simple, de bon comprendre per la majorta part dels locutors de lenga d’òc. Demest los rares cantaires a la cort de Loïs XV originaris del Miegjorn, se tròban dos Gascons : la Bordalesa Marie Fel e lo Bearnés Pierre Jéliote, emai un cantaire provençal, Antoine Trial. Benlèu es per fin de facilitar la tasca d’aqueles locutors occitans non lengadocians que Mondonville prepausèt un tèxte relativament unificat e simple d’accès. Marie Fel, Jéliote e Trial an eles poscut modificar lors accents, an eles tan solament assajat de se’n tenir a l’estricta prononciacion d’origina, o an eles laissat lors parlars colorar lo lengadocian del tèxte ? N’es pas possible d’o dire. L’òm pòt çaquelà veire dins aquela produccion parisiana d’un tèxte narbonés cantat per una Bordalesa, un Bearnés emai un Provençal quicòm coma una òbra panoccitana per concors de circonstància.

La lenga a l'origina del succès de l'opèra ?

La lenga occitana n’èra probable pas compresa a la cor, e encara mens parlada. Pertant, Dafnís e Alcimadura entègrament redigit en occitan a rescontrat una escasuda bèla tanlèu sa creacion.

A l’enreboch, totas las temptativas de revirada en francés del liberet se son soldadas per d’escacs. Sembla donc plan estar que la lenga occitana siasque un factor essencual del succès de la pèça. Cal dire que Mondonville aviá presas totas las precaucions necessàrias per que l’emplec de l’occitan ne tumèsse pas las mentalitats parisianas ; l’opèra es precedit d’un prològ en francés de l’abat Voisenon que plaça l’òbra dins la tradicion dels Jòcs Florals tolosans e fornís de claus per comprendre la lenga. Prepausa per alhors dins lo liberet, tanplan lo tèxte dins sa version originala coma una revirada francesa de las expressions mai complicadas.

Posteritat de l'òbra

Las diferentas gasètas e escriches del temps nos an permés de saber que l’opèra foguèt representat a de nombrosas represas a París dins l’annada que seguèt mas tanben en província onte lo liberet, la particion amei tanben d’adaptacions dins los dialèctes locals son publidadas (es notadament lo cas a Montpelhièr en 1755) . La proliferacion de las parodias de l’opèra atèstan tanben de son dardalh e de sa popularitat.

Per fin de respondre a las demandas del public e permetre a un mai grand nombre d’interprètes de cantar dins aquel opèra, Mondonville sortirà en 1768 una novèla version de Dafnís e Alcimadura revirada en francés. L’opèra se difusa alavetz mai largament.

La darnièra representacion coneissuda de Dafnís e Alcimadura es donada en 1778. Amb la mòrt del compositor, matunas de sas òbras tomban dens l’oblit, dont Dafnís e Alcimadura que ne sera remontada qu'en 1981.

Es en 1977 que l’òbra es redescobèrta amb la tèsi de Roberte Marchand consacrada al compositor. Seguerà una mòstra a Lille, vila onte Mondonville exercèt sos talents quora comencèt, puèi la publicacion del catalòg de la mòstra en 1980 pel Centre Internacional de Documentacion Occitana (CIDO) e la Societat de Musicologia de Lengadòc.

Aquò’s alavetz la debuta d’una fasa granda de redescobèrta de l’òbra del compositor en Occitania.

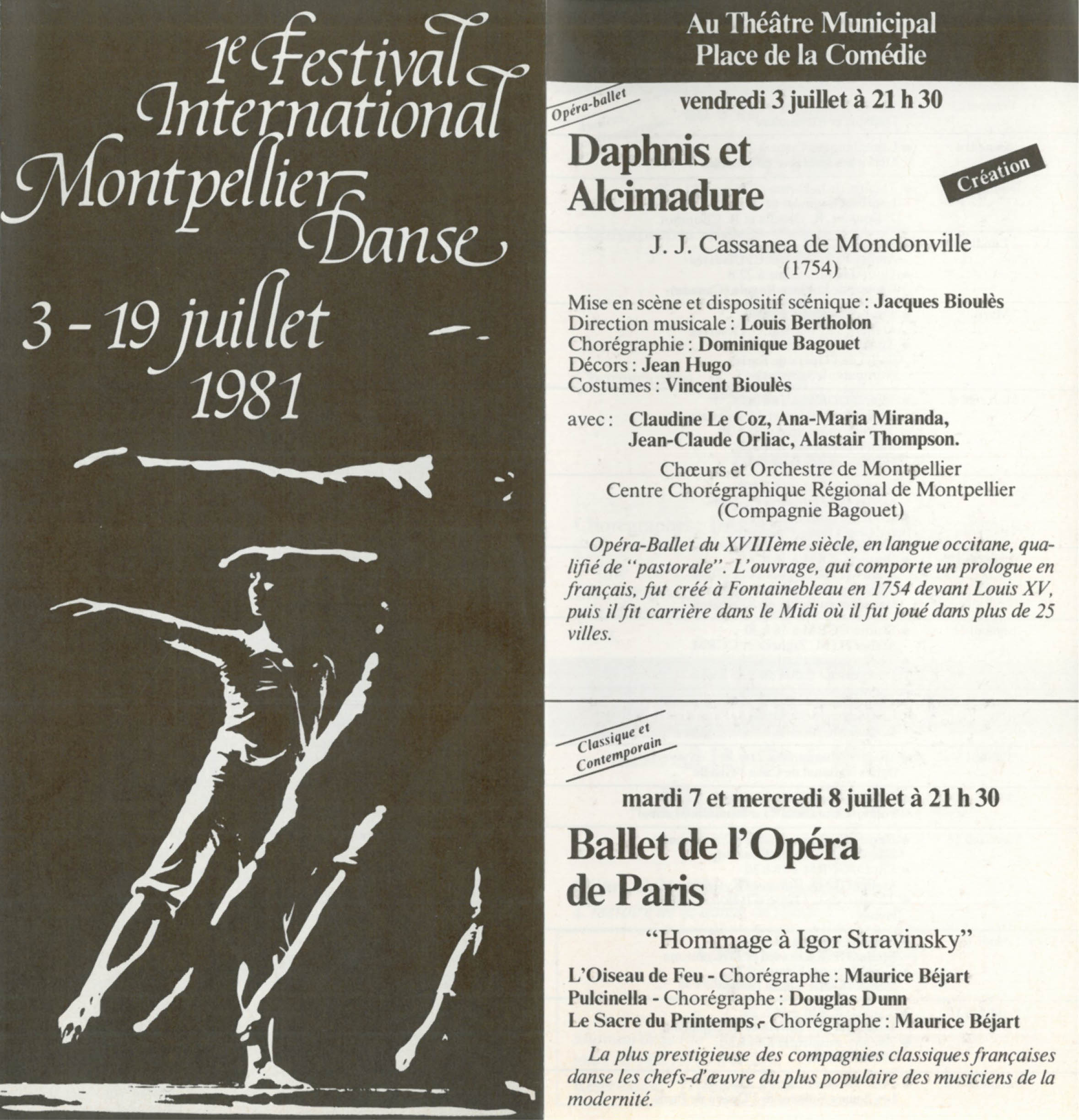

En julhet de 1981, l’opèra es per, fin recreat a Montpelhièr, a l’ocasion de la primièra edicion del festenal Montpelhièr-Dança. L’orquèstra de Montpelhièr es dirigit per Louis Bertholon e fisan a Dominique Bagouet, figura de la Dança Novèla Francesa, la coregrafia. La causida d’aquela pèça n’es pas anodina per la primièra edicion del festenal Montpelhièr-Dansa coma o explican los elegits d’aquel temps : « Caliá una òbra de crear o tornar crear per tal de consacrar lo renadiu cultural de la region. Montar una òbra escricha en lenga regionala, aquò’s ancorar aquel renadiu dins la perenitat d’una cultura occitana especifica. La causida de Mondonville s’impausava. »

Aquò’s lòrs d’aquel espectacle qu’es realizat un enregistrament que serà editat jos la fòrma d’un vinil la meteissa annada per la maison de disques Ventadorn, sol enregistrament complet de l’opèra editat al jorn d’anuèch.

Mai recentament, l’opèra es estat recreat pels escolans del conservatòri de Tolosa sus l’empont del teatre del Capitòli en 2002.

Criticas et recepcion de l’òbra

Tanlèu la primièra representacion de l’opèra, mantunas criticas son publicadas dins las gasètas del temps. Los vejaires son partatjats entre bofonistas (italianizants) e partisans de l’opèra francés. En mai de las acusacions de plagiat proferidas per Grimm, aquò’s la question de la lenga emplegada dins l’opèra que sembla cristallizar totes los debats, coma nos o indica l’abat Xavier de La Porte dins lo tòme III de sas Anecdotes Dramatiques : « Le jargon languedocien qu'il avoit parlé dans son enfance, et qui est presque aussi favorable au chant et aux idées tendres et galantes, que la langue Italienne, fut une nouveauté piquante à l'Opéra... ».

Aital, lo Mercure de France de decembre de 1754 fa paréisser una critica elogiosa (consultar l’article original sus Gallica) : « M. Mondonville poète tout à la fois et musicien, est l'auteur des paroles et de la musique : tels étoient autrefois nos fameux Troubadours. La pastorale est écrite en langage toulousain, le prologue l'est en notre langue. [...] Alcimadure [...] et [...] Daphnis ont été rendus par Mlle Fel et Mr Jeliote. Ils sont si supérieurs l'un et l'autre, lorsqu'ils chantent le François, qu'il est aisé de juger du charme de leur voix, de la finesse de leur expression, de la perfection de leurs traits, en rendant le langage du pays riant auquel nous devons leur naissance... ».

A l’enreboch, l’autor del Manuscrit de Munich, partisans dels Italians redigís una critica mai sevèra : « Daphnis et Alcimadure opera dont les paroles sont de l'idiome languedocien n'a pas plu généralement et nous n'en sommes pas surpris ; il faut sçavoir ce jargon, et si l'on l'avoit sçu, peutetre l'auroit-on encore moins gouté. Le Sr Mondonville pretend que les paroles sont de luy ainsy que la musique ; on luy reproche d'avoir beaucoup pillé chez les italiens. En tout cas ce n'est pas voler dans le tronc des pauvres. »

Grimm, per tant qu’a el, acusa clarament Mondonville de plagiat, afirma dins un article pareissut dins la revista Correspondance Littéraire que lo compositor es anat putzar dins l’Opéra de Frontignan de Nicolas Fizes, amei tanben dins mantuns intermèdes italians e per fin que « le reste consiste dans des airs en Languedoc que tout le monde, en Languedoc, sait par cœur. » (Melchior Grimm IN Correspondance littéraire). Mas un còp mai, aquò’s l’emplec de la lenga occitana que suslèva d’interrogacions : Grimm explica que lo sol meriti d’aquel opèra seriá l’emplec de l’occitan que, se sarrant de l’italian « pour la simplicité, la naïeveté, l'expression et la gentillesse » ven amenar una valor ajostada a la pèça de Mondonville.

Ressources numériques

Voir toutes les ressources consultables en ligne sur Occitanica.