Explorer les documents (14945 total)

Nicolas Saboly est sans conteste le rédacteur de noëls - cantiques en langue vulgaire célébrant la Nativité - le plus connu aujourd'hui. Réputé au XVIIe siècle pour la saveur de ses textes, il apparaît aujourd'hui comme le principal acteur de la tradition provençale autour de Noël.

La tradition des chants de noël

Le genre des noëls, apparu au XIe siècle, rencontra à l'époque un grand succès. Les noëls étaient alors les seuls chants en langue vulgaire autorisés dans les églises, compréhensibles par le plus grand nombre. Pouvant s'inspirer de sujets d'actualité ou des coutumes locales, ils sortent du champ liturgique pour s'imposer en tant que véritables airs populaires.

Chaque grande ville, chaque région avait dans le courant du XVe et du XVIe siècle son noëlliste attitré qui, chaque année, aux alentours du 25 décembre, publiait ses cantiques. Parmi ces noëllistes, figuraient des membres du corps ecclésiatistique, des organistes mais aussi quelques clercs, souvent compositeurs d'airs populaires.

Nicolas Saboly, sa vie

Nicolas Saboly, est pour sa part un noëlliste provençal. Il naît dans le Comtat Venaissin, à Monteux, le 30 janvier 1614 dans une famille de consuls.

Issu d'une famille d'éleveurs, il grandit au milieu des bergers et des troupeaux de moutons.

Destiné à l'état ecclésiastique, il entre très tôt au collège de Carpentras chez les jésuites avant d'être nommé à 19 ans recteur de la chapellenie de Sainte-Marie Madeleine, fondée au maître-autel de la cathédrale Saint-Siffrein à Carpentras.

En 1635 il est appelé au sous-diaconat, diaconat et prêtrise avant d'être nommé maître de chapelle et organiste de la cathédrale Saint-Siffrein de Carpentras.

La publication des noëls

C'est à cette date que Nicolas Saboly semble avoir commencé à composer ses noëls, dans un premier temps pour ses intimes, puis publiés plus tardivement.

Il ne nous reste aujourd'hui aucune trace des manuscrits de Nicolas Saboly mais on sait que ses noëls ont été publiés de son vivant entre 1669 et 1674, chaque année sous la forme de petits fascicules. En tout, un peu plus d'une cinquantaine de noëls lui sont attribués, tous écrits en langue occitane.

Nicolas Saboly aurait composé très peu de musiques pour accompagner ses noëls. Il était alors de tradition d'écrire les paroles des chants sur des airs populaires empruntés à d'autres compositeurs ou à des airs d'église. Nicolas Saboly a souvent repris des airs à la mode pour accompagner ses compositions. En témoigne son cantique « La Bona Novela » dont la trame musicale s'appuie sur une gavotte de Praetorius devenue ensuite l'air d'une bourrée à deux temps en Berry : « En passant la rivière ».

Ainsi, seules une dizaine de mélodies auraient été composées par l'auteur pour accompagner ses chants.

Le contenu des noëls

Par le biais de ses noëls, Nicolas Saboly déplace la scène de la Nativité en Provence, en lui confiant tous les attributs de la coutume comtadine.

La plupart de ses cantiques font apparaître des bergers, venant des coteaux du Comtat Venaissin. Ce sont ses propres contemporains qu'il met ainsi en scène reprenant dans ses noëls leur parler, leurs moeurs, leurs habitudes mais aussi leurs légendes et des aspects de leur religion populaire.

Dans ses poésies d'inspiration populaire, apparaissent régulièrement des éléments d'actualité. Ses sentiments politiques ont même pu apparaître dans certains noëls, notamment son attachement aux "Pévoulins", gens du petit peuple meneurs d'une révolte en Avignon en 1653 contre les "Pessugaux", soutiens de l'administration pontificale. Un des premiers noëls qui lui est attribué, « Nouvé de l'an 1660 après le mariage de Louis XIV », outre son titre, évoque également dans son contenu le mariage du roi et la conclusion du traité des Pyrénées, marquant la fin de la guerre de Trente Ans. Dans l' «Estrange Deluge » publié en 1674, il fait allusion à la terrible inondation d'Avignon survenue la même année. Enfin, dans « La miejo nue sounavo » publiée en 1672, il fait référence à la Guerre de Hollande commencée la même année.

Enfin, on ne peut pas ignorer l'aspect éminement satirique des textes de Nicolas Saboly, ce dernier dotant souvent ses écrits de traits moqueurs et critiques contres les prêtres, les gens du monde, les nobles et magistrats, les riches et les pauvres. Ainsi un de ses noëls les plus célèbres, « I a proun de gens » (connu aussi sous le titre « La cambo ma fa mal ») aurait été rédigé pour se moquer d'un curé boiteux dans l'entourage proche de l'organiste de Carpentras.

Le dernier recueil de noëls de Nicolas Saboly sera publié en 1674 mais tous ses cantiques se sont largement répandus dans la culture populaire avant d'être transmis jusqu'à nous aux côtés des noëls de Natalis Cordat (1610-1663) ou encore ceux de N.D. Des Doms.

Pour aller plus loin...

Voir les partitions des noëls de Saboly sur Occitanica.

Voir sur Lo Trobador, toutes les éditions des noëls de Saboly.

Voir sur Lo Trobador tous les ouvrages sur la vie et l'œuvre de Saboly.

Benichou, Julien. Compositeur

Alranq, Perrine. Interprète

Jean Hebrard. Interprète

Huang, Edda. Interprète

Benichou, Daphné. Interprète

Zinner, Lucas. Interprète

J'ouvris la porte de la maison et devant moi, une fille, dans ses vingt ans peut-être, les cheveux noirs, les yeux verts, la peau brune, grande et mince, une valise à la main, qui me demande avec un beau sourire et une douce voix :

-« Madame Jeanne Belcaire ? »

-« Oui, c'est moi ! Que voulez-vous ? »

-« Vous vous souvenez de Marie Delbas, ma mère ? »

-« Peut-être, c'est possible... »

-« Vous étiez ensemble au collège dans les années... »

-« Et que fait votre mère aujourd'hui ? »

-« Pécaire, elle est morte, la pauvre, l'an passé et elle m'avait toujours dit : si un jour tu as des problèmes, va t'en voir mon amie Jeanne Belcaire, elle t'aidera."

-« Moi ? Comment pourrais-je vous aider : je n'ai pas de travail pour une fille comme vous, je suis seule et surtout, je pense que maintenant que je suis à la retraite je veux voyager. »

- "Peut-être que vous pourriez me loger ? En échange du gîte et du couvert j'entretiendrai l'intérieur mais aussi l'extérieur, je vois que vous avez un joli jardin."

- "Je peux le faire toute seule !"

- "Madame, soyez gentille, je n'ai pas d'endroit où aller !"

Il y eut un silence : ça me faisait peine de laisser cette fille dehors.... Peut-être que c'était vrai, que sa mère était au collège avec moi. Puis, sans réfléchir plus :

- "Entrez : vous dormirez ici cette nuit et demain vous chercherez un endroit où aller !"

J'essayais de trouver sur le visage de cette jeune fille une ressemblance quelconque avec une femme que j'aurais pu connaître dans ma jeunesse : rien. Je lui montrai la salle d'eau, et l'emmenai dans la chambre d'amis.

- "Installez-vous ici et je vous appellerai pour le dîner. Maintenant, j'ai des choses à faire."

- "Pour l'enterrement de votre tonton Vincent ?"

- "Comment le savez-vous ?"

- "Tout le village en parle, ils disent que maintenant vous êtes riche !"

- "Rien n'est encore décidé ! Mais vous avez raison, l'enterrement est pour demain."

- "Je vous aiderai pour recevoir la famille"

J'ai fermé la porte et suis allée dans le salon où je me suis assise : tout ça ne semblait pas vrai ! Qui était cette fille ? Et cette Marie Delbas ? Aucun souvenir de cette fille au collège ni ailleurs. Peut-être que c'était son nom de femme mariée ? Les rêves s'en étaient allés, la réalité m'emplissait la tête et me faisait mal.

Le téléphone sonna : sur l'appareil s'affichait le nom de Maître Bardot, le notaire de l'oncle Vincent :

- "Mademoiselle Belcaire ?"

- "Bonjour Maître Bardot, comment allez-vous ?"

- "Mademoiselle, j'ai besoin de vous voir : il est temps de lire le testament de votre oncle."

- "Peut-on le faire aujourd'hui ?"

- "Tout de suite : votre oncle a demandé que le testament soit lu à la famille, c'est à dire vous et votre cousin Paul, avant l'enterrement !"

- "Ah bon ?"

- "Votre cousin Paul sera dans mon bureau à 4 heures : je vous y attendrai aussi."

- "Je viendrai, soyez sans crainte, Maître Bardot !"

Je posais le téléphone. Et maintenant, qu'allais-je faire de cette fille ? La laisser seule dans la maison avec les chats ? Non, je n'avais pas confiance : elle viendrait avec moi et m'attendrait dans la salle d'attente du notaire. Quelle histoire !

- "Mademoiselle Delbas !"

- "Mon nom est Mathilde, Mathilde Delbas."

- "Mathilde, c'est un joli nom. Mathilde vous viendrez avec moi chez le notaire ou si vous voulez je vous déposerai devant le supermarché et je reviendrai vous chercher après mon rendez-vous."

- "Je n'ai pas d'argent pour acheter quoi que ce soit au supermarché !"

- "Alors vous viendrez avec moi et m'attendrez dans la salle d'attente du notaire."

Je commençai à suer et trembler : qu'est-ce que j'avais fait d'ouvrir la porte et laissé entrer dans ma maison une fille que je n'avais jamais vu ? Peut-être que ce serait bien de lui demander ses papiers ? On peut être courageux mais sans être complètement naïf ! Ou peut-être que Mathilde était la fille que je n'avais pas pu avoir? Quand j'étais jeune, ce n'était pas possible d'être « fille-mère », la seule solution était de rester « vieille fille » comme disaient les bonshommes au Café du Printemps.

Allons ! Encore le téléphone...

Les treize desserts de Noël sont spécifiques à la Provence, bien qu'on les retrouve aujourd'hui dans les zones limitrophes à celle-ci. De nos jours fixés à treize, le nombre et les produits sélectionnés semblent avoir évolués dans le temps, avant que la tradition ne leur impose des contours définis.

Une tradition ancienne ?

Les premières mentions

Les treize desserts viennent clore sur une touche sucrée le « gros souper » provençal, principalement composé de plats maigres. Cette abondance de confiseries spécifiques dans les commémorations de Noël en Provence, s'inscrit dans la tradition méditerranéenne d'une sociabilité reposant sur le partage de douceurs. La tradition des desserts provençaux semble remonter à plusieurs siècles, sans qu'une datation exacte ne puisse être proposée. Une tradition ayant d'ailleurs évoluée au cours du temps pour se fixer aux alentours du XIXe siècle.

C'est en 1683 que paraît le premier ouvrage connu, mentionnant la pratique des desserts de Noëls provençaux. François Marchetti, prêtre de l'église de Marseille, évoque dans le onzième des dialogues qui composent son ouvrage Explication des usages et coutumes des Marseillais, de nombreux éléments encore présent dans les cérémonies entourant la nativité : les trois nappes, l'offrande de gâteaux, les treize pains... Seuls quelques fruits secs mentionnés dans sa présentation, évoquent la pratique des treize desserts.

Par la suite, Laurent Pierre Bérenger dans Les Soirées provençales ou Lettres sur la Provence, puis Aubin-Louis Millin en 1808 : Voyage dans les départements du Midi de la France, dresseront un inventaire plus détaillé des mets composant les desserts de Noël en Provence ; sans que jamais un chiffre spécifique ne leur soit cependant associé.

Le tournant du XIXe siècle

Au XIXe siècle, de nombreux auteurs et érudits, tout particulièrement les félibres et Frédéric Mistral, se penchent sur la question des cérémonies du Noël provençal traditionnel. Cette période de remembrança (mémoire) va contribuer à donner un second souffle à une tradition en perte de vitesse à cette époque. C'est également durant cette période que vont se fixer, voire se figer les contours de cette tradition. Elle se voit progressivement doter d'un nom, « calenos » (Villeneuve-Bargemont, La Statistique du département des Bouches-du-Rhône. 1821-1826), puis d'un nombre défini. Si en 1885, Edmond de Catelin (dit Stephen d'Arves) évoque « douze desserts obligatoires », ils sont au nombre de sept chez l'Américain Thomas A.Janvier quelques années plus tard.

C'est au milieu des années 1920, que le nombre treize s'impose définitivement, porté par la liste détaillée du Dr Joseph Fallen, publiée dans l'édition spéciale de décembre 1925 de La Pignato : « Voici une quantité de friandises, de gourmandises, les 13 desserts : il en faut 13 oui 13 ! Pas plus si vous voulez, mais pas un de moins : notre Seigneur et ses apôtres ! ». (cf. Brigitte Poli. Les 13 desserts provençaux.).

Cette liste proposant une grande variété de fruits secs (amandes, noix, pistaches...), fruits frais (melon, oranges, poires, pommes...), nougats, pompe et fougasse à l'huile... ouvre en fait dès l'origine la voix à de nombreuses adaptations, et réinterprétations, de sorte que sur les tables provençales contemporaines, chocolats et fondants côtoient oranges et amandes.

Le gros souper

Le 24 décembre au soir, avant la messe de minuit, les familles de Provence se réunissaient autour du « gros souper ». En amont du repas, tout un cérémonial, plus ou moins respecté et identique d'une région à l'autre, était mis en place.

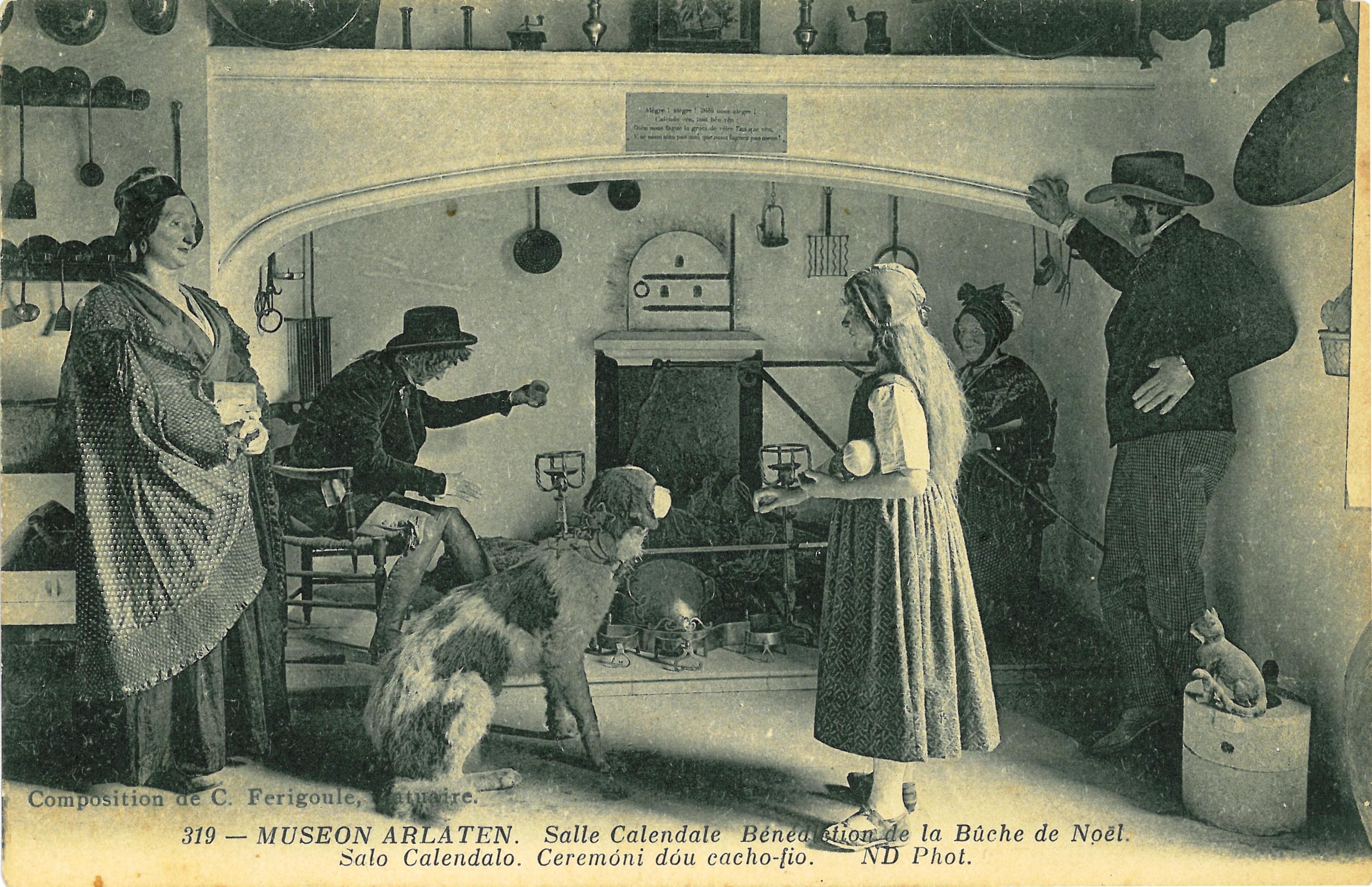

Le cacha-fuòc

Point de départ des festivités, « Lo cacha-fuòc » (en languedocien). La bûche de Noël, déposée dans l'âtre, recevait de la part de l'aïeul, un verre de vin de la première bouteille débouchée ou une burette d'huile d'olive (dans la région d'Arles et du Comtat). L'ablution s'accompagnait alors d'une bénédiction, dont les paroles, pouvant variées d'une région à l'autre, suivaient la trame générale suivante:

Le gros souper

Le gros souper, principalement composé de plats maigres (morue en raïto ou en bouillabaisse, daube de poulpe, légumes de saison, escargots, anguille à la « matelote »...), au nombre de sept (en évocation des sept douleurs de la vierge), est servi sur une table soigneusement décorée et respectant un certains nombres de coutumes.

Trois nappes blanches, une grande, une moyenne puis une petite, sont successivement disposées sur la table de sorte à faire apparaître chaque niveau. Trois lumières ou trois chandeliers, ainsi que trois soucoupes contenant du blé semé pour la Sainte Barbe, et d'autres contenant des plantes et herbes récoltées sur les collines de Provence, viennent ensuite parer cette table.

Treize pains, douze petits (les apôtres) et un gros (le Christ) sont finalement placés sur la table, finalisant une décoration symbolique (les chiffres trois, sept, et treize) dans laquelle le gui ne trouve pas sa place (il est dans ces régions, supposé porté malheur).

Les treize desserts

D'une région à l'autre, les éléments composant les treize desserts peuvent différer. Certains cependant constituent des incontournables. En voici la liste et quelques explications sur leurs origines.

Les quatre mendiants (les fruits secs)

Les “pachichòis” provençaux constituent des mets abondants, traditionnellement intégrés aux habitudes alimentaires des méditerranéens. Quatre d'entre eux sont particulièrement appréciés lors des festivités de Noël, ce sont les quatre mendiants, en référence aux principaux ordres religieux auxquels ceux-ci renverraient.

- la figue sèche (li figa seca) équivaudrait ainsi par sa robe grise, aux Franciscains.

- les raisins secs (li passarilha ou pansa): Augustins (robe rouge).

- les amandes (lis amellas): selon les versions, elles renvoient soit aux Dominicains, soit aux Carmes. la noix (Augustins), noisette (Carmes).

Les fruits frais

Différents fruits frais, conservés depuis le mois de septembre dans les caves et greniers, progressivement rejoints par des fruits exotiques des anciennes colonies, viennent apporter une touche sucrée complémentaire :

- le raisin: conservé jusqu'à noël dans les caves et les greniers.

- le melon d'eau, ou « verdau », peu à peu abandonné cependant.

- l'orange: ce fruit, qui n'est pas à l'origine un produit spécifique à la Provence, est toutefois attesté dès le XVIIIe siècle par Laurent Pierre Bérenger. Elle sera par la suite accompagnée de la mandarine corse ou espagnole.

- les kiwis, ananas, mangue... et d'une façon générale importance des fruits exotiques.

Les confiseries et pâtisseries

La pompe à l'huile (pompa à l'òli), connue également sous le nom de gibassier ou de fougasse, est un gâteau parfumé à la fleur d'oranger. Traditionnellement, elle est le plat porté par Pistachier (personnage typique de la crèche et de la pastorale provençale), et doit être rompue (et non coupée) sous peine d'être ruiné dans l'année à venir ; dans une symbolique de partage.

La pompe consommée actuellement semble différer des pompes traditionnelles, autrefois fabriquées avec de la farine de froment. Son nom demeure une énigme, évoquant pour certain la capacité de la farine à absorber l'huile versée lors de la préparation, ou parce que ce gâteau est souvent utilisé pour saucer le vin cuit en fin de repas.

Quasiment incontournable dans toute la Provence, ce plat est toutefois remplacé dans le Comtat et la Drôme par les « panaios » , tartes aux garnitures très variées.

Le nougat :

- Blanc: miel, sucre, blancs d’œufs et des amandes auxquelles on peut substituer des noisettes ou des pistaches.

- Rouge: un nougat à la rose et aux pistaches.

- Noir: miel et amandes. (le nougat fabriqué maison).

Diverses légendes entourent le nougat, dont une fut relatée en 1935 dans le journal «La Pignato ». Selon celle-ci, le nougat de la liste des treize desserts, serait le rappel d'une offrande faite au jeune Jésus, par un Maure, présent dans la suite des Rois Mages.

À ces différents produits traditionnels de la Provence se sont greffés depuis différentes pâtisseries et friandises contemporaines.

Soullier, Charles

Moulinier, A., compositeur

Cazelles, Danton (1867-1961). Traducteur

Dau, A.

Les bêtes fantastiques de toile que l’on promène lors des fêtes locales tiennent une place importante dans le patrimoine de l’Hérault. Le Chameau de Béziers, le Poulain de Pézenas, l’Âne de Gignac, le Bœuf de Mèze… Les chevalets, « chevaux-jupons », sont présents dans le monde entier sous différentes formes. Jadis, ils représentaient les esprits de la nature; aujourd’hui, ils célèbrent des personnages de légendes locales.

En France, beaucoup de régions possèdent leurs chevalets : le Cheval-Malet dans la Loire, le Cheval-Fol autour de Lyon, le Cheval-Godon à Orléans… Dans le Midi, on trouve les Pendòres d’Aude, le cavalet biarnès, le chivalet d’Erau et les chivaus-frus (fringants) de Provence, pour n’en citer que quelques-uns.

Dans le pays héraultais, chaque ville et chaque village porte le souvenir de son Chivalet, avec sa musique, sa chorégraphie et ses danseurs. Mais Montpellier a joué un rôle important dans la présentation et la représentation de la danse du Chivalet en raison de sa position de capitale et de la présence de maîtres de danse. Les montpelliérains exécutent cette danse populaire de réjouissance et de fête à toutes occasions.

Comme c’est souvent le cas pour les légendes, les sources proposent plusieurs versions. Ainsi lorsque la plupart proposent une légende autour de manigances, d’autres affirment au contraire que c’est l’intervention du pape qui a réglé le litige. Voici donc une présentation de l’histoire du Chivalet telle qu’elle est le plus souvent racontée, illustrée par une description de la danse populaire, du costume ainsi que d’une partition. Les titres d’ouvrages proposés en conclusion pourront apporter plus de précisions.

L’histoire d’un mariage arrangé

Le 15 juin 1204, le roi Pierre II d’Aragon épousa Marie de Montpellier, fille de Guilhem VIII, qui avait apporté dans sa corbeille de noces la seigneurie de Montpellier. Cette union, qui était un calcul politique, ne contentait aucun des deux époux. La reine Reine Marie s’étant retirée, mécontente, dans son château de Mirevaux, les montpelliérains s’inquiétaient pour la succession de leur roi. Les consuls mirent en place un stratagème : ils organisèrent une rencontre nocturne entre le roi et une jeune veuve (dame de la reine) qui sans aucun doute lui plaisait beaucoup. La condition était que cela se fit dans l’obscurité totale. Ainsi, en réalité, c’est la reine Marie qui s’y rendit.

Le lendemain, le roi, fort satisfait de sa nuit, se réconcilia avec la reine qu’il ramena à Montpellier sur son cheval (et non pas en carrosse ; en effet, il possédait un grand élevage de chevaux sur ses terres de Lattes). Ainsi, le 1er février 1208 naquit, au plaisir de tous, Jacme Ier d’Aragon. Pour célébrer cette naissance, les montpelliérains auraient demandé au roi Pierre II de leur céder le cheval avec lequel il avait porté la reine. A la mort de l’animal, ils le remplirent de paille et le firent danser afin de le célébrer et de rendre hommage au service rendu. Puis ils créèrent un petit cheval en carton qu’un homme habillé en « Roy », debout à l’intérieur, faisait danser.

La danse

Elle aurait été créée la première fois par Pipou. Par la suite, elle fut présentée par des danseurs montpelliérains en 1721 à la cour du roi Louis XV.

Les deux personnages principaux sont l’homme-cheval et le donneur d’avoine. Ce dernier doit éviter les ruades du cheval tout en lui proposant à tout instant son tambourin rempli d’avoine.

Autour du cheval, quatre personnages dansent : un à l’avant, qui est le donneur d’avoine, un second à droite, chargé du chasse-mouche qui excite l’animal. Le danseur de gauche porte l’étrille et la brosse. Enfin le quatrième, à l’arrière, représente le maréchal ferrant équipé de tenailles et d'un marteau.

La danse est composée de différentes figures : un « Salut » qui précède la première grande figure, la « Ressa », où les quatre danseurs exécutent des petits pas marchés de côté, à droite, à gauche, puis valsent.

La figure de « l’Avoine » consiste en ce que trois danseurs font quatre pas de basque en avant puis quatre en arrière. Pendant ce temps le donneur d’avoine présente son tambour au cheval. Les trois danseurs remuent en pas tombés pendant que l’autre caresse le cheval.

Puis vient la figure des « Quatre points Cardinaux », où les danseurs se couchent sur le sol afin que le cheval leur passe dessus en galopant. Celui qui porte le tambourin dirige l’animal sur un circuit ; pendant ce temps, les autres exécutent le pas de basque. Ensuite, même chose pour la figure du « Grand galop » où le cheval rue et donne des coups de pieds aux danseurs.

La figure de la « Finale » se termine par une « Pose ».

Toutes les figures sont introduites par des pas de basque : l'on avance le pied gauche puis l'on croise le pied droit devant le gauche à environ 20 centimètres du sol en faisant un sursaut brusque sur le pied gauche. Ensuite l’on repose son pied droit à terre et l’on fait le même mouvement sur le pied droit. On effectue le tout plusieurs fois.

Le pas tombé consiste à lever son pied gauche, puis le reposer en levant le droit en arrière que l’on reposera ensuite pendant que le pied gauche va à son tour en arrière, et ainsi de suite.

La musique

Le groupe folklorique la Garriga Langadouciana a publié leur étude sur la danse du Chevalet, dans laquelle ils expliquent que deux instruments suffisent pour animer cette danse : un hautbois et un tambourin.

Lorsque les danseurs Montpelliérains se présentèrent à Versailles devant Louis XV en 1721, la musique fut pour cette circonstance « mise en ordre » par Lulli.

Partition de la danse du Chivalet par C.Z Vernazobres pour orchestre : http://bibliotheque-numerique.occitanica.eu/items/show/352

Le costume

Millin, dans son « Voyage dans le Midi de la France » publié en 1811, décrit les danseurs comme portants des culottes de soie rose ou bleue et des bas de soie blanche, les manches de leur chemise sont attachées sur leurs bras avec des rubans ; ils ont une écharpe bleue passée en sautoir, un chapeau chargé de plumes. De Vilback ajoute qu’ils portaient des épaulettes.

En savoir plus

ACHARD, Claude, La Ballade des Totems dans l’Hérault, Bêtes fantastiques de toile et chivalet dans l'Hérault : plaquette de l'exposition "La Ballade des totems dans l'Hérault", Théâtre de Pézénas, 1981. Consultable et empruntable au CIRDÒC-Mediatèca occitana : 398.17 ACH

ACHARD, Claude, Chivalets, coll. Tribulations d'un bestiaire magique, [Maraussan] Atelier Tintamarre, 2011. Consultable et empruntable au CIRDÒC-Mediatèca occitana 398.17 ACH

ACHARD, Claude, Poulains et bestiaires magiques, [Maraussan], Atelier Tintamarre, 2011, 398 p. Consultable et empruntable au CIRDÒC-Mediatèca occitana : 398.17 ACH

ALRANQ, Claude, Les Animaux de la fête occitane, les Totems Sud de France. Consultable et empruntable au CIRDÒC-Mediatèca occitana : 398.17 ALR

La Danse du Chevalet, étude réalisée par La Garriga Langadouciana, Imprimerie Laffitte-Lauriol, Montpellier, 1999. Consultable sur place au CIRDÒC-Mediatèca occitana : CBB 398-3

BAUMEL, Jean, Les Danses Populaires, les Farandoles, les Rondes, les Jeux Chorégraphiques et les Ballets du Languedoc Méditerranéen, IEO, 1958. Consultable et empruntable au CIRDÒC-Mediatèca occitana : 789.48 BAU

CAZILHAC, Robèrt, Les Pandores, Tintamarre Edition. Consultable et empruntable au CIRDÒC-Mediatèca occitana : 394.25 CAZ

Charles Camproux (1908-1994) est l'une des figures incontournables de la culture occitane contemporaine. Il participa activement à la naissance de l'occitanisme moderne dans l'entre-deux-guerres, puis fit entrer les études occitanes à l'Université. Ses travaux de linguistique sont une contribution majeure à la connaissance de la langue occitane.

Charles Camproux (1908-1994) est l'une des figures incontournables de la culture occitane contemporaine. Il participa activement à la naissance de l'occitanisme moderne dans l'entre-deux-guerres, puis fit entrer les études occitanes à l'Université. Ses travaux de linguistique sont une contribution majeure à la connaissance de la langue occitane.

Né à la Belle de Mai, quartier populaire de Marseille en 1908 dans un milieu ouvier, le jeune Camproux perd son père, mort au combat en 1917. Charles Camproux connait dès lors une enfance difficile, entre pauvreté et petite délinquance, qui le conduisent à l'orphelinat Dom Bosco à Montpellier. "Les méthodes d'éducation des salaisiens étaient cependant en avance sur leur époque et, si ceux-ci n'arrivèrent pas à faire de Camproux le prêtre qu'ils attendaient, ils en firent un chrétien et un bon élève." (Jean-Marie Petit, voir bibliographie ci-dessous).

2. L'entre-deux-guerres et la fondation de l'occitanisme moderne.Devenu professeur (à Mende puis à Narbonne), Charles Camproux s'engage résolument dans un occitanisme politique, très critique vis-à-vis du Félibrige. Il rencontre dans les années 1920 des figures majeures de la nouvelle "jeunesse occitane" : Paul Ricard et Jòrgi Reboul à Marseille, puis la génération du Nouveau Languedoc à Montpellier. Il fonde plusieurs organisations de jeunesse et revues militantes, dont la plus célèbre, Occitania, sera dans les années 1930 le principal organe des mouvements occitanistes. En 1935, Camproux fait paraître à Narbonne Per lo camp occitan, "aquela òbra de basa, primièra de son biais e maire de tant d'autres." (Max Rouquette, "Per saludar Carles Campros", Oc, n° 33, 1994). Ce recueil d'articles politiques va alimenter les combats de toute une génération. "Sa doctrine de l'Intranationalisme à l'Internationalisme est celle d'un chrétien social, farouchement anti-fasciste, proudhonien, spiritualiste et humaniste" (J.-M. Petit, op. cit.).

Occitania fonde en 1935 le Parti Occitaniste à structure très fédérale. En 1930 il avait été l'un des membres fondateurs de la Societat d'Estudis Occitans (S.D.E), où il œuvra activement pour les questions philologiques. Louis Alibert trouva en Charles Camproux un défenseur dévoué de ses thèses linguistiques (il voyait notamment dans la graphie d'Alibert un outil fédérateur et l'adopta immédiatement pour ses publications et travaux. Il sera d'ailleurs l'un des premiers - le premier ? - à l'introduire à l'Université et dans les instances officielles).

3. La guerre et la Résistance.

Enrôlé en 1939 dans les chasseurs alpins, Charles Camproux est fait prisonnier à Epoye et passe quinze mois au stalag (il créera une Université de Camp où il fait des conférences sur Mistral, les troubadours, etc.), dont il finit par s'évader grâce à la complicité d'un fonctionnaire allemand lecteur d'Occitania. Revenu à Montpellier il entre immédiatement dans la lutte armée clandestine. Parallèlement il est chargé de cours à la Faculté des Lettres de Montpellier pour la langue et littérature d'Oc. Son apport dans les mouvements de Résistance héraultais pendant la guerre et à la Libération est primordiale.

4. Le professeur.Après la guerre, Charles Camproux demeure un militant de la cause (politique) occitane, mais s'investit essentiellement dans la revendication pédagogique (il avait créé dès 1937 l'Office de l'Enseignement de la Langue d'Oc) et universitaire en cherchant à donner une place honorable aux études occitanes au sein de l'Université.

En 1954, Camproux soutient une thèse d'Etat en Sorbonne sur la syntaxe occitane à partir de l'étude des parlers populaires du Gévaudan à partir d'une enquête linguistique de terrain. Elle paraîtra en 1958 sous le titre Étude syntaxique des parlers gévaudanais (Faculté de Montpellier, P.U.F, 1958) : "Rejetant systématiquement tout examen de la langue littéraire des félibres, trop imprégnée de tournures françaises, l'auteur se tourne résolument vers les parlers populaires et se propose de mettre en lumière l'originalité profonde de leur syntaxe, tant vis-à-vis de français que de la langue félibréenne" (Pierre Bec, "L'originalité linguistique de l'occitan : à propos de la thèse de Charles Camproux", dans Lettres françaises, avril 1960.)

Au-delà de l'étude détaillée de la langue des habitants du Gévaudan, Charles Camproux livre dans les faits une contribution majeure à la reconnaissance d'une syntaxe de la langue occitane, longtemps niée par certains romanistes à la suite de Gaston Paris. Camproux prouve l'originalité syntaxique des parlers populaires du Gévaudan et "à travers eux, l'originalité de la syntaxe d'Oc par rapport au français."

En 1957, il devient titulaire de la chaire de Grammaire et philologie française à la Faculté des Lettres de Montpellier. Une longue lutte s'engage alors pour faire reconnaître une place à la langue et littérature d'Oc à l'Université. En 1953 il avait publié une œuvre majeure pour la (re)connaissance de la culture occitane, son Histoire de la littérature occitane (Paris, Payot, 1953). "Ce livre, qui est l'un des premiers grands livres de l'occitanisme culturel contemporain, est certes un travail d'érudition, mais c'est aussi, pour lui, un travail de "propaganda". Il apporte là de nombreuses et magistrales réponses à une ignorance française qui n'aura désormais plus d'excuse." (Jean-Marie Petit, op. cit.).

5. Le poète :

Le professeur et le militant-idéologue Camproux sont plus connus que l'écrivain, malgré une œuvre poétique qui marqua les Lettres d'oc contemporaines.

Charles Camproux publia quelques poèmes dès 1937-1938 dans diverses revues, mais c'est avec la guerre et la captivité que naît le poète. Ses Poëmas sens Poësia, écrits au stalag, sont publiés dès son retour de captivité en 1942 suivi d'un autre recueil, Poëmas de Resistencia, publiée en 1943-1944. "Estranjament, sembla, i calguèt la guèrra e la captivitat per lo despertar en el. Coma d'un còp. Amb, subran, una paraula, un ton nòu, de fons despartit de las etèrnas sansònhas das epigònes de Mistral, dau dolent alexandrin, ont d'Arbaud se delembrava en longas contilenas, tot delembrant dau còp las piadas de la Bèstia, entre sansoira e morvens. Una paraula davant la vida, lo mond, e los mistèris. Davant l'astre. E qu'o dis tot simplament, dins lo parlar nus de cadun. (...) Sens i cercar ges de semblança, i a, dons lo ton d'aquela poësia, una frairetat d'ime e de parlar ambe Frances Villon. Sentida parièra, carnala, e dicha sens flors, coma o sap èstre çò que tòca a la vida quand i arriba de se sarrar de la mòrt." (Max Rouquette, op. cit.)

Pour en savoir plus :1/ Jean-Marie Petit, Hommage à Charles Camproux / Omenatge a Carles Campros, Béziers, Centre International de Documentation occitane, 1983 (100 p.)

Ce petit livre contient la biographie la plus complète de Camproux parue à ce jour ainsi qu'une bibliographie très détaillée et de nombreux documents d'archives reproduits (photos, correspondances, textes)

2/ Mélanges de philologie romane offerts à Charles Camproux, Montpellier, CEO, 1978 (2 vol.)

Contient une courte biographie et une bibliographie détaillée.

3/ Robert Lafont, Christian Anatole, Nouvelle histoire de la littérature occitane, tome II, Paris, Presses universitaires de France, 1970.

Quelques pages consacrées à Charles Camproux (voir l'index à la fin du volume). Contribution intéressante car elle replace la vie et l'oeuvre de Camproux dans le contexte de l'histoire littéraire et politique occitane du XXe siècle.

4/ "Charles Camproux. de la philologie à l'histoire" , dans la revue Lengas, 53, 2003.

Articles de Robert Lafont, Philippe Gardy, Philippe Martel, Jean-Pierre Chambon, Jean-Marie Petit.

5/ Laurent Abrate, Occitanie 1900/1968 : des idées et des hommes, Institut d'Estudis Occitans, 2001.

Dans cette récente synthèse historique sur les mouvements militants pour la langue d'oc, une grande partie du chapitre sur les années 1930 est consacrée à Charles Camproux.

6/ Max Rouquette, "Per saludar Carles Campros", Oc, n° 33, octobre 1994.

Un court article où Max Rouquette revient sur l'œuvre poétique riche et méconnue de Charles Camproux.

7/ Aurélia Lassaque, "Résister : les poèmes de guerre de Charles Camproux" et Jean Arrouye, "Bestiari de Carles Camprós", dans Philippe Gardy, Marie-Jeanne Verny (editeurs scientifiques), Max Rouquette et le renouveau de la poésie occitane : la poésie d’oc dans le concert des écritures poétiques européennes (1930-1960), Actes du colloque de Montpellier (3 et 4 avril 2008), Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2009.

Deux contributions récentes sur l'œuvre poétique de Charles Camproux.

Benichou, Julien. Compositeur

Gaspa, Marie. Interprète

Capron, Michel. Interprète

Hébrard, Jean. Interprète

Texte de l'épisode 1 :

Je ne veux pas pleurer : aujourd'hui l'oncle Vincent s'en est allé. Ça toujours été un type un peu maladroit mais qui n'oubliait jamais le sourire et la convivialité avec ceux qu'il aimait : pour sûr, ce n'était pas un troubadour. Mais je vais vous le dire, des poètes, il n'y en a guère au village : Ah ! Si ! Le père Bertrand , au Café du Printemps, quand il a englouti trois ou quatre pastis, il se souvient du temps où sa grand-mère chantait et lui racontait des histoires : alors le ciel change de couleur et ses yeux s'emplissent de larmes qui coulent sur sa peau cuite au soleil, rouge de tous les coups bus entre kes souches de sa vigne.

Je me présente : je suis Jeanne Belcaire, la vieille fille du quartier, soixante ans, grande pour une femme du midi (1m67) ni maigre ni grosse, les yeux bleus trop gros pour être jolis, le menton pointu, les cheveux blonds pour cacher la blancheur de l'âge, la bouche grande et fine, la peau blanche et rouge. Certians disent que dans ma jeunesse j'étais une belle plante : mais personne ne me plaisait. Et quand je me promène dans les rues, ça me fait plaisir de revoir les vieux amours de ma jeunesse.

Il y a des jours où je vois encore s'éclairer la flamme de "l'amour de loin" dans leur : "Bonjour Jeanne, comment vas-tu ? Toujours raide et l'échine droite comme une jeunesse !". ce matin, la chanson a changé quand je rencontre dans la Rue Haute René - qui était si beaux et un de ceux que j'aimais tant dans mes vingt ans. Mais sans rien me dire il avait fait un enfant à la Rosette et avait été forcé de se marier avec elle. Aujourd'hui il est à la retraite : il était employé de Mairie.

- "Eh bien, ton oncle nous a laissé, il est parti boire un coup auprès du Bon Dieu. Hélàs, Vincent n'était pas un grand homme mais c'était un homme qui avait toujours travaillé et sué pour épargner. Qui sont les héritiers ? Il n'avait pas d'enfants et tu es sa plus proche parente. Tu vas devenir un parti intéressant : peut-être que tu trouveras enfin un mari. Ce ne sera pas trop tôt !

C'est vrai que l'oncle Vincent m'a laissé tout ce qu'il avait : c'est à dire une maison, ses vignes -20 hectares- et son compte en banque. Mais il faudra attendre un peu avant de savoir combien j'aurai d'argent. Je commence à rêver : dans mon souvenir, il y a un homme, Rémy que je n'ai jamais pu oublier : tous les mois de Janvier pour le jour de l'an il m'envoie une lettre de Baltimore dans le Maryland, aux États-Unis. Il était marié avec une américaine qui est morte aujourd'hui. Il était professeur de langue romane à l'université et comme dans ce pays ils travaillent tard, il doit toujours enseigner. Il est temps de vivre maintenant, temps de voyager : j'ai été empoyée de La Poste toute ma vie, je n'ai jamais eu d'enfants. La raison raisonnable et mes chats que je n'ai jamais voulu abandonner m'ont empêchée de vivre à fond. Je veux un lifting, des vêtements à la mode, il me faudra apprendre un peu d'anglais (je ne pense pas qu'il soit possible d'apprendre l'amerloque) et je partirai rejoindre l'amour de ma vie dans le pays d'Obama : l'aventure est à ma porte, ne me reste plus qu'à l'ouvrir pour la faire entrer : un, deux, trois...

Je vais boire un petit verre de Tuilet que j'ai acheté à Estagel et que j'aime tant : il est doux, ce vin, quand il coule dans la gorge. Maintenant je suis dans le fauteuil que m'a laissé ma grand-mère, les pieds sur une chaise, je veux me noyer dans mes rêves. Et pour commencerbil me faut aller voir le notaire. mais mon petit doigt me crie comme un fou :

-"Jeanne, d'abord il te faut enterrer l'oncle Vincent, aller au crématorium et inviter le village à boire un coup."

-"Tu as raison : Champagne pour tout le monde sur la terrasse de l'oncle Vincent ! Non, chez moi !"-"Des fois tu ne sembles pas être une femme d'ici : ce n'est pas du champagne qu'ils veulent boire tous : du pastis pour les hommes et du Muscat de Rivesaltes pour les femmes !"

-"Tu as toujours raison ! On va cfaire comme tu as dit. Et alors au travail, le monde m'appartient ! Et Rémy : à toi pour la vie !".

Et le Tuilet coule dans mon estomac.

Je n'ai qu'à aller voir sur l'ordinateur où est Baltimore, la baie du Cheasepeake - ça doit être difficile de prononcer ce nom - : Mappy, non ! Je n'ai qu'à cliquer sur États-Unis... chercher Maryland... Mais voici qu'on sonne à la porte. Qui cela peut-il bien être : le notaire, les cousins, un amoureux ou peut-être un voleur ? ...