Explorar los documents (14965 total)

Dans un manuscrit autographe (CIRDOC Mi B-4 TJS-III p.257-263) Junior Sans présente ainsi cette chanson :

« Chanson faite à la grange de Peitavi-Saint-Julien en avril 1892.

La semaine dernière, je trouvais, en fouillant mes vieux papiers une autre Chanson des Treilles que mon pauvre père avait composé et fait imprimer en 1825, à l'occasion du sacre de Charles X, qui fut sacré à Reims, le 29 mai. Une autre Chanson des Treilles, par un vieux troubadour, qui n'était autre que Bourguet le médecin, et pour la même occasion du Sacre.

Ce Bourguet mourut en 1835, le lendemain [du jour] où je venais de faire une chanson sur le choléra. J'étais loin de penser que la chanson achevée, il allait mourir du choléra le lendemain. Cela est la pure vérité ».

Il précise que pour cette inauguration :

« la Musico royale de Barcelonne (sic) vint rendre sa visite à notre musique la Lyre Biterroise qui était allée à Barcelonne (sic) quelques mois auparavant ».

Il ajoute :

« Ces deux vieilles Chansons des Treilles, après les avoir lues, je les portai chez mon ami et confrère en félibrige Frédéric Donnadieu, qui a de nombreux manuscrits du Docteur Bourguet et qui se propose d'écrire sur ses travaux phonétiques. Moi, je l'ai bien connu car c'était mon médecin quand j'étais tout jeune, et puis, entre chansonniers, ils se connaissaient avec mon père Julien ».

« Cansou facho à la granjó de Peitavi-Sant-Julian, avril 1892.

La semano passado trouvèri en fourfoulhant mous vièlhs papiés uno autro Cansou de la Trelhos que moun paure paire avio coumposado e facho emprima en 1825, a l'oucasion del sacre de Charles X, que sièguet sacrat à Rheims, lou 29 de mai - Uno autro Cansou de las Treilhos, per un vièlh troubadou, que n'èro autre que Bourguet lou medeci, e per la mème oucasieu del Sacre.

Aquel Bourguet mouriguèt en 1835, lou lendema que venió de faire uno Cansou sul Coulera. Ero lènt de pensa que la Cansou acabado, mouririó del Colera lou lendema. Acò's la puro veritat ».

Lo Camèl, es l'animal totemic de la vila de Besièrs. Desfila per las carrièras de la vila a doas escasenças : per las fèstas de Sant-Afrodisi lo 28 d'abril e per las fèstas de las Caritats que se fan lo jorn de l'Ascension.

1/ La practica a l'ora d'ara

Per perpetuar lo sovenir del camèl, e los actes de caritat qu'enròdan aquesta legenda, un camèl de fusta foguèt bastit e desfila per las carrièras de Besièrs cada a la meteissa data per las celebracions de la Sant-Afrodisi. Lo camèl, enòrma maquina de fusta bolega gràcias a quatre personas abrigadas dins sos flancs. Es cobèrt de grandas cortinas e de telas pintradas sus las que figuran mantunas inscripcions : « Ex antiquitate renascor » e « Sen Fosso ». La primièra expression en latin significa « respelissi de l'Antiquitat » e fa referéncia al caractèr secular d'aquesta manifestacion. L'inscripcion « Sen Fosso » es, ela, una expression en occitan lengadocian que significa « sèm nombroses, sèm fòrça », integrant una nocion de coesion per la fòrça del nombre. Aquesta maquina a tanben de maissas grandas de fèrre, las « Gnico-Gnaco » que clacan tot de long del passa-carrièra. Lo Camèl es guidat per la vila pel Papari, son gardian, seguit de totas las corporacions de mestièrs de la vila. Una pausa es obligatòria davant l'ostal del potièr, ont una ofrenda, la civada, es remesa al Camèl. La parada fa tanben una pausa davant l'estatua de Pepesuc, un autre personatge legendari de Besièrs, carrièra Francesa. Lo desfilat compausat del camèl menat pel Papari, son gardian, seguits de personas emmascadas de « salvatges » de las tèstas cobèrtas de brancas verdas de sambuc e subremontadas d'un pan. En mai de las diferentas confrariás e corporacions de mestièrs participan tanben al passa carrièra de dançaires que s'arrèstan mantun còps pendent lo desfilat per interpretar de danças tradicionalas. Es de costuma de dançar la dança de las trelhas e la dança dels pastres pendent lo passa carrièra. Lo Camèl de Besièrs es tanben de sortida per las fèstas de las Caritats, lo jorn de l'Ascension, que de pichòts pans, las còcas, èran distribuits per la vila als mai paures. Aquesta fèsta era tanben un moment de jòia que tota la populacion locala desfilava per carrièras en distribuir bonbons e doçors. A l'ora d'ara, un concors ven recompensar l'artesan qu'a fait la melhora còca. A la fin del concors, de parts son distribuidas a la populacion.

2/ Istoric

Originas

La legenda conta que Sant-Afrodisi, primièr avesque de Besièrs seriá arribat d'Egipte amb son camèl per evangelizar la Gaula. Seriá estat condemnat a mòrt pel governador roman en rason de sa tròp granda activitat. Decapitat carrièra Sant Jacme, amassèt sa tèsta e tornèt dins la cauma que i viviá, uèi glèisa Sant Afrodisi. Sus son camin, d'estatjants getèron de cagaròls sus son passatge mas lo sant s'acontentava de los rasejar, sens los escrachar. Se conta tanben que de talhaires de pèiras diguèron de fòl a Afrodisi e foguèron transformats en pèira sulpic. Se podiá veire lors morres petrificats sus la flaçada de l'anciana abadiá del Sant Esperit, carrièra de las Tèstas. Aprèp la mòrt d'Afrodisi, una familha de potièrs de Besièrs reculhiguèt son camèl e li provesiguèt manjar e dormir. Quand Afrodisi foguèt reconegut coma sant, la comuna de Besièrs decidiguèt de prene a sa carga l'entreten del camèl. Un fèu destinat a l'entreten del camèl foguèt creat. A la mòrt del camèl, lo fèu foguèt destinat a la caritat publica e servissiá a finançar la fabricacion de pichòts pans donats als paures aprèp èsser estats benesits per l'avesque de Besièrs.

Istòria e legendas a l'entorn de la practica dins lo temps

Si lo Camèl de Besièrs es plan inscrit dins las costumas localas e sembla aver d'originas ancestralas, foguèt destrusit e enebit mantun còps. L'efigia del camèl foguèt brutlada pendent las guèrras de religion puèi lèu reconstituida. En 1793, amb la Revolucion Francesa, foguèt tanben destrusida en plaça publica amb totes los títols feodals e son fèu foguèt suprimit. En 1848, lo camèl novèlament construit foguèt tornamai demolit e tanlèu reconstituit per la populacion locala, fòrça estacada a son animal totemic. La tèsta del Camèl que desfila a l'ora d'ara per las carrièras de Besièrs sembla datar del sègle XVII e l'estructura de son còs es, ela, fòrça mai recenta mas inspirada de las ancianas representacions de l'efigia del Camèl. Tradicionalament dotat d'una sola bòça, l'armadura del Camèl se'n vegèt apondre una segonda al moment de sa refeccion dins las annadas 1970. Fàcia al malcontentament dels besierencs, la segonda bòça foguèt levada per tal de tornar a l'animal son aparéncia legendària.

Le carnaval constituait autrefois un événement très populaire, notamment dans les villages de l'Hérault. Les divertissement organisés lors de ces réjouissances étaient variés, proposant défilés de chars, fanfares, concours et diverses danses.

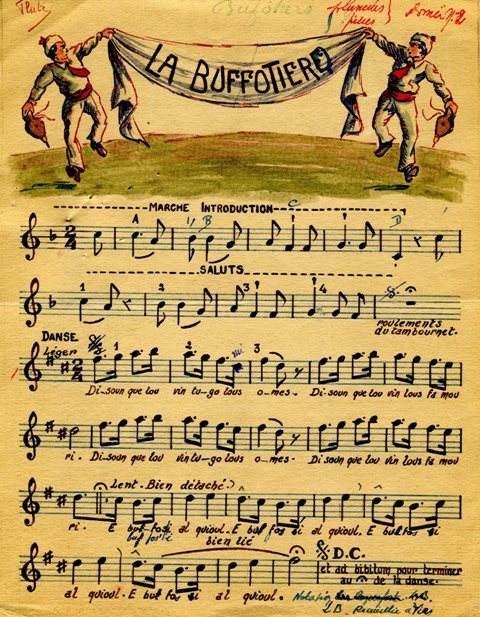

Parmi celles-ci, figure le branle des Soufflets (Bofets de la plaine de l'Hérault), parfois aussi connu sous le nom de buffatière (Montagne Noire), ou Bufali (Carcassès). Elle est le plus souvent dansée le Mercredi des Cendres, jour de la dissolution des corps selon l'Evangile, ce qui explique la présence de farine, cendres, ou confettis dans de nombreuses interprétations de la Danse des soufflets. (cf. La fête en Languedoc de Daniel Fabre et Charles Camberoque. Privat, 1977).

Les danseurs, vêtus de chemises et de bonnets de nuit féminins, sont armés de soufflets de cuisine, tandis qu'en tête de cortège, le meneur de la danse, parfois juché sur un âne, porte la plupart du temps un soufflet de forgeron, plus imposant.

Débutant par des farandoles le long des rues, le branle des Soufflets se pratique généralement sur une place, au son du tambourin et du hautbois. Le corps plié en deux, les participants soufflent de leur instrument le bas du dos de leur prédécesseur. Ils se redressent alors et placent leur soufflet de leur main droite, à hauteur de visage, avant se placer l'un à la suite de l'autre de façon à former un rang. Ils entament alors la chanson des soufflets. (cf. Les danses Populaires, les Farandoles, les Rondes, les Jeux Chorégraphiques et les Ballets du Languedoc Méditerranéen de Jean Baumel. Toulouse, 1958).

Nous vous proposons ici les paroles et les pas rapportées par Jean BAUMEL dans son ouvrage (op.cit. P.98-106.) D'une région à l'autre et selon les versions, ce modèle est susceptible d'évoluer. Nous reproduisons ici le texte tel qu'il a été proposé par l'auteur ainsi que sa traduction en français. Vous trouverez également ci-après en gras, une version proposant une orthographe corrigée du texte original.

« E, Jan dansaba san culota/ E, Janetoun san coutilloun »

« Et Jean dansait sans culotte/ et Jeannette sans cotillon (jupon) ».

E Joan dançava sens culòta/ E Joaneton sens cotilhon.

Se penchant alternativement de droite à gauche, et de gauche à droite, ils interprètent alors le refrain :

« E bufa ie au cuou/ Que n'a bien besoun »

« Et soufflez-lui au derrière/ Il en a bien besoin ».

E bufa li al cuol/ Que n'a ben de besonh.

La danse est ensuite complétée par des pas français en avant et en arrière ou des pas de polka selon les versions, sur le refrain suivant :

« Jamaï, gagnan bimboya/ Tant que faren autan./A toutas aquellas fillas/ Ie cau un galan/ Lou pe, lou pe, lou pe. (bis)

« Jamais, ils ne feront fortune/ S'ils continuent à agir ainsi./ A toutes ces filles/ Il leur faut un galant/ Le pied, le pied, le pied. »(les danseurs tapent du pied).

Jamai ganhan « bimboya »/ Tant que faràn aital/ A totas aquelas filhas/ Los cal un galant/ lo pè, lo pè, lo pè. (bis).

« La man, la man, la man ».

« La main, la main, la main ».

La man, la man, la man.

Les danseurs élèvent le soufflet de bas en haut :

« A toutas aquellas fillas/ Ie cau un galan ».

« A toutes ces filles/ Il leur faut un galant. »

A totas aquelas filhas/ Los cal un galant.

Les participants font ensuite une ronde avant de se remettre en ligne :

« Toujours me parloun de mas caousses/ Jamaï me las petassoun ».

« Toujours ils me parlent de mes chausses/ Mais jamais, ils ne me les réparent. »

Totjorn me parlan de mas cauças/ Jamai me las pedaçan.

Les jeunes hommes terminent leur danse face à face, le corps penché :

« E bufa ie au cuou/ Que n'a bien besoun »

« Et soufflez-lui au derrière/ Il en a bien besoin ».

E bufa li al cuol/ Que n'a ben de besonh.

Avant de quitter la place, le dos penché, remuant les genoux de l'intérieur vers l'extérieur, en jouant du soufflet.

François Dezeuze, dans son ouvrage Saveurs et Gaïtés du Terroir Montpelliérain (Montpellier, 1935, p235.) précise que la danse reprenait parfois après le repas, faisant intervenir pour moitié des porteurs de bougies allumées, pour l'autre des danseurs munis de soufflets, cherchant durant le branle à éteindre ces flammes.

Notons qu'il existe en fait de nombreuses variantes de cette danse, n'ayant le plus souvent en commun que le seul costume (blanc) et l'intérêt pour le séant des partenaires. Ainsi à Portiragnes, les soufflets étaient préalablement remplis de farine, tandis qu'à Bessan, la danse était réalisée par des enfants. (Baumel, op.cit.). Toutes visent également à purifier les des corps avant l'entrée dans la période du Carême.

Pièce de théâtre d'un auteur anonyme présentée dans l'ouvrage Seconde partie du triomphe de Beziers au jour de l'Ascension contenant la Colere ou furieuse indignation de Pepesuc & le discours funebre de son ambassadeur sur la discontinuation des ancienes coustumes ou sont adjoustées les plus rares pieces qui ont esté representées au susdit jour jusques à present imprimé par Jean Martel en 1644.

Le jour de l'Ascension, fête des Caritats à Béziers, donnait lieu à de nombreuses réjouissances dont faisait partie la représentation de pièces de théâtres écrites par des auteurs locaux, la pièce présentée dans ce document a été rédigée et jouée pour cette occasion.

Arnaud, Yves (Accordéoniste)

L'accordéoniste Yves Arnaud joue successivement plusieurs airs traditionnels à l'accordéon et accompagne ses interprétations de quelques explications.

00:00:00 à 00:00:40 Buffatièra

00:00:40 à 00:02:07 Air à danser

00:02:07 à 00:03:31 Buffatièra

00:03:31 à 00:05:20 La Manivelle

00:05:20 à 00:06:06 Tric Trac

00:06:06 à 00:07:08 Montava la marmita

00:07:08 à 00:07:47 Lo curarèm l'esclop

00:07:47 à 00:10:33 Scottish

00:10:33 à 00:11:02 La valse brune

00:11:02 à 00:13:26 Quand lo merle sauta al prat

00:13:26 à 00:14:52 Discussion autour de la bourrée

00:14:52 à 00:17:08 Linette Polka

00:17:08 à 00:19:56 Air à danser

00:19:56 à 00:20:18 Lo virolet

00:20:18 à 00:20:49 Polka

00:20:49 à 00:22:29 Polka

00:22:29 à 00:24:24 Très vieil air

00:24:24 à 00:26:01 Lo revelhon

00:26:01 à 00:27:36 Air à danser

00:27:36 à 00:29:52 Blanche de Castille

Jobbé-Duval, Émile (1851-1931)

Vidal, Rose (informateur)

Moudier, Madame (informateur)

00:00:00 à 00:01:32 Mon paire m'a maridada

00:01:32 à 00:02:13 L'informatrice tente de se rappeler des paroles d'une chanson

00:02:13 à 00:02:36 Se Canta

Troubadours au féminin, femmes et auteures en un temps peu favorables à la reconnaissance de leurs droits, les « trobairitz » n'ont pas échappé depuis au double écueil des préjugés ou tout au contraire du mythe. Pourtant, tour à tour louées ou condamnées, leurs productions n'en demeurent pas moins quasiment méconnues. Qui étaient les « trobairitz » ? Quelle fut leur production ? Leur voix et les thèmes qu'elles abordèrent, sont-ils différents de ceux de leurs homologues masculins ?

I. Les Trobairitz, femmes troubadours

L'art du Trobar

Les XIIème et XIIIème siècles voient apparaître un nouveau mouvement poétique dans la partie sud de ce qui constitue aujourd'hui la France. En langue qu'ils appellent eux-même « romane » (cf. RAYNOUARD, François, Choix des poésies originales des troubadours, Genève, Paris. 1982. T.I. Introduction, p. 5-32) et que l'on désigne aujourd'hui sous le nom d'occitan, ces poètes et musiciens développent l'art du trobar et chantent la fin'amor, joi et joven (amour raffiné, joie d'amour et jeunesse).

Mouvement poétique majoritairement constitué d'hommes, l'art du trobar vit également émerger une production féminine entre 1150 et 1250. Ces femmes troubadours, également connues sous le nom de trobairitz (forme occitane classique du féminin des mots suffixés en « or »), furent, au regard des sources conservées actuellement, une vingtaine. (Meg Bogin, Les femmes troubadours, Paris, Denoël/Gonthier, 1978, p. 15)

Leurs noms et leurs productions nous sont principalement parvenues grâce à des manuscrits qui sont également nos sources d'informations majeures pour les troubadours. (cf. P. Bec, Chant d'amour des femmes troubadours, Stock, 1995, p. 17).

Les sources

Les vidas e razós (courts textes biographiques expliquant les raisons pour lesquelles les poèmes ont été écrits), constituent les principales sources permettant de connaître la biographie de certains troubadours et trobairitz. Vingt-huit chansonniers sur les quatre-vingt-quinze parvenus jusqu'à nous, présentent des textes, complets mais aussi parfois partiels, faisant intervenir une voix féminine (P.BEC, op.cit.Pp.17).

Deux de ces manuscrits sont particulièrement riches :

-

Le manuscrit H (Rome, Vatican, Lat.3207), copié en Italie au XIVème siècle. Outre de nombreux textes de trobairitz regroupés sous une même rubrique, ce manuscrit a la particularité de proposer huit enluminures de femmes-troubadours.

- Le manuscrit W (Paris, Bibliohtèque nationale. Fr 844. Olim Mazarin 96) appelé aussi "Manuscrit du roi". Contenant différentes chansons françaises mais aussi occitanes, il présente notamment la chanson de la Comtessa de Dia, "A chantar m'er de so que no volria", unique chanson de trobairitz dont nous possédions la musique (pour plus d'informations sur le sujet, consulter l'ouvrage d'Ismaël Fernandez de la Cuesta, Las cançons dels trobadors. IEO, 1979).

Ces différentes sources ont permis d'identifier une vingtaine de femmes troubadours, entre 1150 et 1250, et d'obtenir pour certaines d'entre elles, des éléments d'identification Il faut noter toutefois que les vidas des trobairitz, rédigées près d'un siècle après la mort de ces auteurs, se résument la plupart du temps à quelques lignes. Par ailleurs, la plupart des trobairitz sont principalement connues par une razó ou la vida d'un troubadour proche ou avec lequel elles partagèrent une « tenson ».

En dépit de sources limitées, les chercheurs ont pu dresser le portrait de ces poètes féminines. Il semble que ces femmes aient principalement été issues de milieux favorisés, ce qui explique qu'elles aient eu la possibilité de composer en un temps pourtant peu favorable au « sexe faible ». Elles fréquentaient d'ailleurs les mêmes cours que leurs homologues masculins. Les plus connues d'entre elles furent Almuc de Castelnòu, Iseut de Capion, Azalais de Porcairague, Na Castelloza, la comtesse de Die, Na Lombarda, Marie de Ventadorn, Na Tibors (soeur de Raimbaut d'Orange). (cf. à ce sujet l'ouvrage de Meg Bogin. op.cit. p. 15).

II. La réception des trobairitz au cours des siècles

La redécouverte du XIX° siècle

Au XVIIIe siècle, le travail mené conjointement par Dom Vaissette et Dom Vic lors de l'élaboration de leur Histoire du Languedoc, ouvre la voie d'un retour aux sources et au textes du Moyen Âge. Le regain d'intérêt pour la littérature des troubadours ouvre alors également la voie à une (re)découverte de la production de leurs homologues féminines. Différents érudits français tels que Jean-Pierre Papon (Histoire générale de la Provence, 1778) ou Rochegude (Parnasse occitanien, 1819) mentionnent quelques exemples de trobairitz au cœur de leurs ouvrages.

Les courants romantiques français puis allemand s'intéressent à leur tour à la question et en 1888 paraît Die provenzalischen Dichterinnen de O. Schultz-Gora, monographie allemande d'une quarantaine de pages qui sera pour longtemps l'ouvrage de référence sur la question, et surtout, la seule étude globale. (cf. Pierre Bec, op.cit. p. 60).

Toutefois, le jugement moral porté sur la production de ces poètes au féminin, est alors très dévalorisant comme en témoigne la citation suivante d'Alfred Jeanroy, illustre érudit français du XIXème : “ Je croirais volontiers que nos trobairitz, esclaves de la tradition, incapables d'un effort d'analyse, se bornaient à exploiter des thèmes existants, à se servir de clichés qui avaient cours, intervertissant seulement les rôles. Nous serions alors en présence de purs exercices littéraires, qui ne sont d'ailleurs pas dépourvus de mérites”. (cf ; A. Jeanroy, Mélanges. In :Action Poétique. Les trobairitz. Les femmes dans la lyrique occitane. Paris, 1978, p. 5). Ce jugement dévalorisant, repose sur des conditions morales.

Le tournant des années 1970

Il faut attendre les années 1970-80 pour que, à la faveur du mouvement de libération de la femme qui traverse alors les sociétés occidentales, paraissent de nouvelles études sur le sujet. En 1976, l'ouvrage de l'américaine Meg Bogin, Les femmes troubadours, apporte une vision nouvelle et positive de la voix féminine dans l'art du trobar. L'ouvrage, qui eut le mérite en son temps de proposer de nouvelles pistes de réflexion quant au contexte de rédaction des pièces des trobairitz, a toutefois le défaut de ses qualités. Le propos de l'auteure souffre ainsi de son engagement pour la cause féminine, lui demandant un effort pour prendre le recul nécessaire à tout travail de recherche.

L'analyse contemporaine

Alors que la production des trobairitz avait souffert jusque-là d'une ré-utilisation parfois politique bien loin du propos original de ses auteurs, la fin des années 1980 voit paraître de nombreuses études plus objectives à ce sujet. Nous devons ainsi à Pierre Bec un ouvrage sur la lyrique féminine ayant fait le point sur la question et ouvrant la voie à de plus larges réflexions (Chants d'amour des femmes-troubadours. Stock, 2005). Avant lui, Robert Lafont dans sa Nouvelle Histoire de la littérature française (P.U.F. 1970), mais aussi René Nelli (Ecrivains anticonformistes du moyen-âge occitan. La femme et l'Amour. Anthologie bilingue, Paris, 1977) avaient également permis de faire avancer la connaissance sur le sujet, tout comme plus récemment G. Zuchetto (Terre des troubadours : XIIe-XIIIe siècles : anthologie commentée, Paris : 1996).

Toutes ces analyses ont pour point de départ la recherche du côté de la production de ces œuvres: qui fut l'auteur de telle ou telle pièce, s'agissait-il réellement d'une œuvre d'une trobairitz ou d'un troubadour, qui était cette femme et quelle était son origine ? Des recherches préalables, tirant partie d'un mince mais riche corpus d'une trentaine de textes.

III. L'écriture des trobairitz

La femme du Haut Moyen-Âge et la culture

La production des trobairitz, qui renvoie au-delà de la seule analyse littéraire, à la question de la place de la femme durant le Haut Moyen-Âge, divise aujourd'hui encore les chercheurs. Quelques auteurs soulignent le statut particulier de ces femmes qui, dans une société principalement conçue et dirigée par des hommes, eurent la possibilité de s'exprimer par la voie des lettres et des arts (Meg Bogin. op.cit). D'autres, plus nombreux, tiennent à nuancer ce propos.

S'il est vrai que la femme occitane bénéficia d'un certain nombre de droits, notamment le droit d'hériter à l'instar des hommes, mais aussi l'accès à l'éducation, ces spécialistes nous mettent en garde contre la tentation de faire des trobairitz le symbole d'une condition féminine exemplaire dans le monde occitan du Moyen-Âge. Plus que tout autre facteur, il semble que ce soit au contraire le statut social privilégié de ces femmes, principalement issues de l'aristocratie, qui leur ait ouvert la voie de l'écriture.

Surtout, l'existence d'une voix féminine dans l'art du trobar signifie-t-elle l'existence d'une écriture spécifiquement féminine, proposant ses propres règles et ses propres codes ?

La production des trobairitz

Le faible nombre de pièces parvenues jusqu'à nous, une trentaine environ pour les trobairitz quand dans le même temps les écrits des troubadours s'élèvent à près de 2500, témoigne du faible nombre de femmes ayant composé à cette époque. Une impression à traiter avec circonspection toutefois, le temps ayant pu conduire à la disparition ou à la destruction de nombreuses pièces au cours des neuf siècles qui nous séparent de leurs auteurs.

La poésie des trobairitz telle que ces sources nous la donnent à voir, traite de thématiques communes à celles développées par les troubadours : la fin'amor, joi e joven. Quant à la forme, il semble qu'elles aient également adopté la plupart des genres poétiques propres à leurs homologues masculins, que ce soit les tensons (dialogue), voire, mais plus rarement, les sirventès (à caractère plus socio-politique) (cf. au sujet de leur production, l'ouvrage de Pierre Bec, op.cit p.2 ; ainsi que The Voice of the Trobairitz. Perspectives on the Women Troubadours ensemble de textes rassemblés par William D. Paden.

Six trobairitz sont auteures de chansons :

-

Azalaïs de Porcaraiga (vers 1173): 1 chanson conservée.

-

La comtessa de Dia (autour de 1200): 4 chansons conservées.

-

Clara d'Andusa : 1 chanson conservée.

-

Gormonda de Montpelhièr : 1 chanson conservée.

-

Castelhoza (environ 1210) : 4 chansons conservées.

-

Beiris de Roman : 1 chanson conservée.

Huit autres trobairitz ont écrit dans une tenson (Chanson à deux ou trois poètes qui se répondent de couplet en couplet. Voir Zuchetto p.31) :

Tensons entre trobairitz :

-

Almuc de Castelnou/ Iseut de Capion (Lubéron).

-

Alaizina Iselda/ Na Carensa.

Tensons entre trobairitz et troubadours :

-

Alamanda/ Guiraut de Bornelh

-

Maria de Ventadorn (1180-1215)/ Gui d'Ussel

-

Isabéla/ Ilias Cairel.

-

Na Lombarda/ Bernat Arnaut d'Armanhac.

-

Guilhelma de Rosers/ Lonfranc Cigala (troubadour italien).

-

Gansizda de Forcalquier/ écrivain anonyme.

Chantant à leur tour la fin'amor, renversant les rôles traditionnellement dévolus à l'homme et à la femme, la production des trobairitz présente un style qui peut sembler plus direct, moins formel que chez les troubadours ; sans que leurs écrits y perdent en valeur, comme nous le confirment ces quelques vers issus de la chanson "Estat ai en grèu cossirièr" de la Comtesse de Die :

Ben volria mon cavalièr

Tener un ser en mos bratz nut

Qu'el se'n tengra per ereubut

Sol qu'a lui fezés cosselhièr,

Car plus m'en sui abelida

No fetz Floris de Blanchaflor :

Eu l'autrei mon còr e m'amor,

Mon sen, mos uèlhs e ma vida.

Je voudrais bien tenir mon chevalier,

Un soir, nu, entre mes bras ;

Et qu'il s'estime comblé

Pourvu qu'il ait mon corps pour coussin

Car j'en suis plus amoureuse

Que ne fut Flore de Blanche-fleur

Je lui donne mon cœur et mon amour,

Mon esprit, mes yeux et ma vie.

(cf. Nouvelle histoire de la littérature occitane de Robert Lafont. Tome I. p.70.).

Nous ne savons pas si ces œuvres, au caractère parfois très intime, confinant même à la confession, furent interprétées en public. De nombreuses questions demeurent d'ailleurs en ce qui concerne la production des trobairitz, notamment concernant le fait que les tensons constituent le genre le plus fréquemment adopté par ces poètes. Il ne s'agit d'ailleurs là que d'une question parmi de nombreuses autres pouvant être formulées sur une production aujourd'hui connue, et tout à la fois méconnue.

Pour en savoir plus :

Ouvrages sur la question et la retranscription de chansons de trobairitz :

- ANATOLE, Christian, Las trobairitz in : Lo Gai Saber n.394, avril 1979. (Cote CIRDOC : CBB 420-27)

- BEC, Pierre, Chants d'amour des femmes-troubadours, Stock, 1995. (Cote CIRDOC : CAC 6198)

- BOGIN, Meg, Les femmes troubadours, Paris, Denoël/Gonthier, 1978. (Cote CIRDOC : 841.8 BOG)

- GIRAUDON , Liliane, ROUBAUD, Jacques, Les Trobairitz. Les femmes dans la lyrique occitane. Paris, Action poétique, 1978. (Cote CIRDOC : 841.8)

- LAFONT, Robert, ANATOLE, Christian, Nouvelle histoire de la littérature occitane, Paris, 1970. (Cote CIRDOC : 849.2 LAF)

- NELLI, René, Ecrivains anticonformistes du moyen-âge occitan. La femme et l'Amour. Anthologie bilingue, Paris : 1977. (Cote CIRDOC : 841.8)

- PADEN , William, The Voice of the Trobairitz, Perspectives on the Women Troubadours, Philadelphia, 1998. (Cote CIRDOC : 841 PAD)

- ZUCHETTO, Gérard, Terre des troubadours : XIIe-XIIIe siècles : anthologie commentée, Paris, 1996. (Cote CIRDOC : 841.8)

- AGUILERA, Delfina, Chants occitan féminins (CD), 2000. (Cote CIRDOC : 3.092 CHAN)

- AGUILERA, Delfina, Fin amor, 2011 (Cote CIRDOC 3.092 FINA)

- TROUBADOUR ART ENSEMBLE, Anthologie chantée des troubadours. XIIeme et XIIIeme siècles. Volume 3. (Cote CIRDOC : 3.092 TROB V3)

Chanté sur la plupart des territoires d'Occitanie, le "Se Canta" s'affirme comme un hymne fédérateur occitan. Il comprend au moins une quinzaine de variantes, toutes différentes selon les localités où il est chanté ou a été recueilli. C'est cette appropriation, cette adaptation des paroles et de la mélodie mais aussi les thèmes universels qui le traversent qui font de ce chant un véritable hymne populaire sur l'ensemble du territoire occitan.

Les origines du "Se Canta"

La paternité de Gaston Fébus

L'hypothèse la plus répandue concernant l'origine de ce chant nous renvoie vers le XIV° siècle et le Béarn. Ce serait en effet Gaston Fébus (1331-1391), comte de Foix et vicomte de Béarn qui aurait rédigé cette chanson à l'attention de sa femme Agnès de Navarre. Connu pour son érudition, sa connaissance des divers dialectes occitans parlés à l'époque mais aussi pour son amour de la musique, Gaston Fébus aurait été délaissé par Agnès de Navarre, retournée dans le royaume de son père, de l'autre côté des Pyrénées. Il aurait alors rédigé le "Se Canta" -"Aquelas Montanhas" dans sa version originale - fou de chagrin pour implorer son retour. Cette hypothèse est communément admise même si aucune preuve dans les écrits de l'époque ne nous permet de confirmer la paternité de Gaston Fébus sur cette chanson. De même, on ne connaît pas la version d'origine de la chanson, cette dernière s'étant transmise de manière orale au cours des siècles, sûrement adaptée selon les chanteurs et les époques. Ce n'est qu'au XIX° siècle que la forme du "Se Canta" a été fixée par les collecteurs et folkloristes dans les diverses anthologies de chants qu'ils ont pu publier.

L'hypothèse des bateliers toulousains

Joseph Canteloube, compositeur, musicologue et folkloriste est le premier en 1951, dans son "Anthologie des chants populaires français", à émettre une autre hypothèse quant à l'origine du "Se Canta".

Il y présente en effet une autre version commençant par ces vers : "Sul pont de Nanto ; I'a un auzelou" et analyse de cette manière l'origine de cette version du "Se Canta" : "Chanson très répandue en Roussillon, comté de Foix, Guyenne, Gascogne, Languedoc, Auvergne etc. Elle fut très probablement faite par des matelots toulousains transportant le pastel de Toulouse à Nantes pour le compte d'armateurs nantais. Le pastel était cultivé en Lauragais. Le bleu était obtenu sous forme de coque d'où l'expression pays de Cocagne appliquée à un pays heureux et riche. Ce bleu pastel fit au XVI° siècle la fortune du Midi de la France. Le pont dont parle la chanson est sans doute celui de Pirmil, situé à Nantes et qui portait, construite sur une arche, une hôtellerie pour les mariniers."

Là non plus, aucun élément ne nous permet d'affirmer la véracité de cette hypothèse et comme l'affirme Martine Boudet, universitaire, dans son ouvrage "Les hymnes et chants identitaires du Grand Sud - Essai sur l'emblématique inter-régionale" : "Ce pourrait être tout aussi bien être un matelot nantais qui ayant entendu le "Se Canta", l'aurait arrangé avec des paroles adaptées à Nantes. [...] Les traductions diverses venant sans doute qu'au cours des siècles, le sens originel de ce chant a été perdu et l'on a de ce fait, écrit d'autres paroles."

Les versions locales

D'autres versions locales existent et font notamment référence à la ville de Nîmes ("A la font de Nimes") ou à un pré ("Al fond de la prado"). On ne sait pas à ce jour à quelle époque ces versions ont été créées ni leur origine exacte. Pour de nombreux chercheurs et érudits, l'air de Gaston Fébus serait devenu tellement populaire qu'il aurait été repris et adapté localement, voire même mélangé à d'autres chants populaires locaux.

Dans tous les cas, on trouve dans toutes les versions du "Se Canta" les mêmes thèmes et figures : les hautes montagnes - qui font penser aux Pyrénées, frontière naturelle au sud du territoire occitan - qui apparaissent comme un obstacle à la réalisation amoureuse, le rossignol servant d'intermédiaire entre les deux amants et enfin, la relation amoureuse impossible.

La symbolique du "Se Canta"

Le thème de la séparation physique et morale des amants, la figure de l'oiseau comme intermédiaire rattachent également cette chanson à une tradition plus ancienne, celle de la fin'Amor célébrée par les troubadours au XIII° siècle.

Pour d'autres, ce chant symbolise également l'alliance unissant de manière éphémère Occitanie, Aragon et Catalogne.

Enfin, Richard Khaïtzine dans son ouvrage "La langue des oiseaux" développe une approche plus symbolique et ésotérique de ce chant : "Cette chanson dans la manière des troubadours est un texte à clef ou codé. La clef en est livrée dès la seconde ligne puisqu'il y a un oiseau dont on nous dit "qu'il chante ce qu'il chante". Il s'agit d'une chanson rédigée en langue des oiseaux, autrement dit dans une langue à double sens. Remarquons que cet oiseau chante mystérieusement et de nuit. [...] Cette chanson nous entretient de la nuit noire de la répression. Le rossignol, autrement dit le troubadour, chante la passion des Cathares persécutés. Il ne chante pas ouvertement, mais d'une manière symbolique de façon à n'être compris que de ceux à qui s'adresse ce texte. Remarquons également qu'il chante pour la dame qui se trouve au loin, l'Eglise cathare en exil. Mais pourquoi évoquer l'amandier qui fleurit ? Ses fleurs, nous dit-on, sont d'un blanc immaculé. L'art religieux utilisa fréquemment l'image de l'amande mystique, la vulve entourant la Vierge ou le Christ en gloire. L'amande, qui comporte une double écorce, très résistante, est bien adaptée à la représentation de la connaissance ésotérique qui ne s'acquiert qu'en usant de patience et d'efforts. Ceci est d'ailleurs conforme au sens profond de l'amande, laquelle en hébreu se dit luz terme désignant également la lumière. Nous devons donc comprendre ici que l'amandier aux fleurs blanches (alba) désigne le fidèle d'Amour, le fidèle de l'Eglise albigeoise. Si nous doutions de cette interprétation, l'occitan nous la confirmerait. En langue d'oc, amandier se dit amelhié (celui qui n'est pas noir). or de nombreux exégètes considèrent que, dans le poème médiéval Fleur et Blanchefleur, Fleur désigne l'Eglise catholique et Blanchefleur l'Eglise cathare. La suite de la chanson est bâtie sur le même processus. Les montagnes séparant l'amant de la dame représentent les obstacles rendant impossible la libre pratique de la religion cathare. Les derniers Parfaits et faidits se sont réfugiés de l'autre côté des Pyrénées. Pour sa foi, le croyant est prêt "à passer l'eau", à mourir sans crainte de se noyer. [...] Le terme occitan "negar" signifie, à la fois, noyer et renier. Ici, il s'agit donc d'un jeu de mots faisant référence à l'action d'abjurer sa foi. Enfin, si le parfait est prêt à passer l'eau, c'est que les cathares pratiquaient le baptême de Feu ou d'Esprit et non celui d'Eau."

Le "Se Canta" aujourd'hui

Si les versions, les hypothèses concernant sa création et les manières d'interpréter ce chant sont nombreuses, le "Se Canta" apparaît aujourd'hui comme un chant commun à la plupart des territoires d'occitanie, résonnant comme un véritable hymne identitaire adopté par la population des territoires occitans comme en témoignent les exemples suivants.

La généralité du Val d'Aran a adopté le "Se Canta" dans sa version "Montanhes Araneses" comme hymne officiel. Il a également été utilisé comme lors de la Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Turin en 2006 pour représenter les vallées italiennes occitanes.

Le "Se Canta" est depuis 2010 l'hymne officiel des supporters du Toulouse Football Club, il est chanté avant chaque rencontre.

Enfin, sur Internet de nombreuses références sont faites à ce chant et concernent une très grande partie des territoires occitans. On peut par exemple trouver une version aragonaise. Le groupe de musique Los Hardidets a également répertorié 200 versions du Se Canta, pour la plupart directement consultables en ligne.

Si le "Se Canta" s'affirme comme un hymne identitaire occitan, il n'est pas le seul. En Provence, c'est la "Cansoun de la Coupo", rédigée par Frédéric Mistral qui s'est affirmé comme véritable hymne occitan. La chanson "Lo Boièr", datant du Moyen-Age est également depuis les années 1970 devenue un véritable hymne identitaire commun à plusieurs régions d'occitanie.

Pour aller plus loin :

- Bibliographie :

- Martine Boudet, Les hymnes identitaires du Grand Sud : essai sur l'emblématique inter-régionale, Puylaurens : Institut d'Estudis Occitans, 2009. Cote CIRDOC : 320.5 BOU

- Richard Khaitzine, La langue des oiseaux : quand ésotérisme et littérature se rencontrent, Paris : Dervy, 1996.

- Joseph Canteloube, Anthologie des chants populaires français groupés et présentés par pays ou province. Tome I, Provence, Languedoc-Roussillon, Comté de Foix, Béarn, Corse, Paris : Durand & Cie, 1951. Cote CIRDOC : CAB 3518-1.