Explorar los documents (358 total)

Aquesta fèsta se debana cada cinc ans a Sampeyre al còr de las Valadas occitanas d'Itàlia. Lo nom de « Baio » vendriá de l'occitan « abadiá » e remandariá als « abats de joinesa », joves qu'avián per foncion d'organizar las fèstas de la comunautat.

1/ La practica a l'ora d'ara

Aquesta fèsta carnavalesca se debana cada cinc ans dins la Val Varaita, dins la província de Cuneo, al còr de la Valadas occitanas d'Itàlia. La mai famosa es la de Sampeyre. Lo nom de la fèsta de la Baio vendriá de l'occitan abadiá e remandariá a las tradicions dels abats de joinesa, joves qu'avián tradicionalament per foncion d'organizar las fèstas de la comunautat.

Un ensemble de rites se debana pendent tres jorns al mes de febrièr : los dos dimenges abans lo carnaval e lo Dijòus gras.

La Baio es un grand cortègi d'òmes costumats, d'unes en « Maures », d'autres travestits en femnas, d'autres coifats de mitras espectacularas.

Los personatges istorics que compausan lo cortègi son los seguents : l'Abà, il Tesoriere, lo Cavalìe (cavalieri), lo Tambourn majour, l'Arlequin, los Sarazine, la Segnourine (signorine), lo Tambourin (tamburini), lo Sapeur, lo Grec (greci), l'Escarlinìe, l'Espous (sposi), los Segnouri (signori), lo Sounadour (suonatori), lo Uzuart, lo Granatìe, lo Morou (i neri) e lo Turc, lo Viéi e la Viéio (il vecchio e la vecchia), e lo Cantinìe (cantiniere).

Los « Sonadors » son l'element central de la fèsta, que fan dançar tota la jornada e tota la nuèch aprèp que de « sapeurs » aguèsson copat a la pigassa una barrièra de fusta simbolica.

Las jornadas començan a l'apèl dels « Tambourins » e contunhan amb de desfilats dins los diferents cantons. La Baio es particularament espectaculara per la qualitat e la diversitat dels costumes que son eiretats de diferentas epòcas de l'istòria de la valada. Se reconeis en particular la garda armada jols traches dels « Ussari », en costume de ussars de l'epòca napoleoniana. Coma tot carnaval en Occitània, lo procès representa lo punt d'òrgue del Dijòus gras.

Aquí, lo còp de teatre de las fèstas de la Baio es immancablament la fugida del tresaurièr amb la caissa plena d'argent. Lo public assistís a sa captura, son procès, sa condemna a mòrt e enfin sa gràcia.

2/ Aprendissatge e transmission

Aqueste carnaval permet a totes los estatjants de la valada d'èsser actors de la fèsta. En efècte, emai lo cortègi siaguèsse reservat als òmes que son los sols a se poder mascar jols traches dels personatges ligats a la tradicion istorica locala, la populacion tota participa a l'organizacion e a la preparacion notadament dels costumes.

3/ Istoric

Aqueste carnaval commemòra la victòria dels estatjants de las valadas contra las invasions sarrasinas en Provença e dins los Alps a la fin del sègle X, mai o mens en 975-980. Aquesta ipotèsi es pasmens remesa en question. D'elements de las diferentas epòcas marcantas de l'istòria de la valada son estadas incorporadas coma per exemple los ussars de l'epòca napoleoniana.

4/ Salvagarda

Aquesta practica que se renovèla pas qu'un còp cada cinc ans es pas l'objècte d'una proteccion particulara d'un punt de vista patrimonial. Sos rituals son fòrça codificats e pauc de plaça es daissada a l'improvisacion tant d'un punt de vista dels costumes coma dels ròtles dels personatges o del debanament de la fèsta. Aqueste carnaval es pasmens mes en valor per la region del Piemont.

5/ Actors de la practica

Totes los estatjants d'aquesta valada son actors de la Baio de Sampeyre.

Lo Boeci es un poèma allegoric, parafrasi en lenga occitana del tractat estoïcian e neoplatonician Consolatio philosophiae del filosòf e òme poliric latin Anicius Manlius Severinus Boethius dich Boèci (480-524). Es estat probable compausat en Lemosin a l'entorn de l'An Mil. Aqueste poèma sus la vida de Boèci es conegut per un manuscrit fragmentari de 258 vèrns decasillabas conservat al dintre d'un recuèlh de manuscrits del fons ancian de la Bibliotèca d'Orleans.

Lo fragment del Boeci es gaitat, amb la Canso de sancta Fides de Agen , coma una de las òbras literàrias mai ancianas compausadas en lenga occitana.

Autras versions del títol :

Lo manuscrit ne comportant pas nat element de títol, los diferents editors e critics an fargat mantes títols desempuèi la debuta del sègle XIX. Lo títol Boèci es al jorn d'anuèch adoptat coma títol convencional (títol unifòrma).

Fòrmas desjitadas :

< Poème en vers romans sur Boèce (F. Raynouard, 1817)

< Boèce (P. Meyer, 1872)

< Boecis (V. Crescini, 1926)

< Fragments de la Vie de Boèce en langue romane

Exemplaris conservats :

Lo Boeci es conegut per una sola còpia fragmentària copiada al cap d'un recuèlh de tèxtes religiós conservats a la Bibliotèca d'Orleans : « Jérémie et Ézéchiel, suivis de sermons, du Cantique des cantiques et d'un fragment de la Vie de Boèce en langue romane ». Lo poèma comença al mitan de la pagina 269 e s'acaba a la pagina 275 per un mot picat. Los 21 primièrs vèrs (pagina 269) son d'una escritura pus arcaïca que lo demai del fragment.

Provenença :

Lo manuscrit proven de l'abadia de Saint-Benoit-sur-Loire (abadia de Fleury), que sa bibliotèca compausa una importanta partida del fons ancian de la Bibliotèca d'Orléans, transferit al cors de la Revolucion francesa.

Mencionat al sègle XVIII per l'abat Lebeuf dins l'una de sas « Dissertations sur l’histoire civile et ecclésiastique de Paris », es descobèrt per François Raynouard en 1813 dins las colleccions de la Bibliotèca d'Orléans.

Descripcion del manuscrit :

Al dintre d'un recuèlh, pergam, 275 p. (XIe s.). Lo Boeci es estat copiar al cap del manuscrit (p.269-275) sus de fulhets daissats blancs.

Identificant (còta) :

Bibliotèca municipala d'Orléans, ms. 444 (anciana còta : n° 374).

Descripcion detalhada :

Veire la descripcion completa del manuscrit dins lo Catalòg general dels manuscrits de las bibiotècas publicas de Frància (sul siti del Catalòg collectiu de Frància : ccfr.bnf.fr) :

http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=eadcgm:EADC:D18013076

Estudi :

1. Contengut del Boeci

Lo Boeci es un poèma inspirat del tractat De Consolatione Philosophae, redigit per Boèci dens la siá preison de Pavia, aprèp que siague estat empreisonat en 520 per Teodoric lo Grand, rei ostrogot d'Italia e eretièr de fach dels emperadors romans d'Occident. Lo fragment conservat, que n'evòca pas que la debuta de la De Consolatione Philosophae constituïs sens dobte lo començament d'una òbra plan mai voluminosa. Inicialament tractat de morala estoïciana influenciada pel neoplatonisme, pintrant de faiçon allegorica lo consolament aportat al filosòfa engabiat per la Filosofia, que dialòga amb èl en abordant de concèptes tals que lo patiment, lo consolament, lo determinisme, la libertat, la providéncia, la justícia o la vertut. Boèci serà esecutat en 524 al cap de quatre annadas de detencion.

S'aquel tèxte occitan es l'imitacion d'una òbra morala fòrça celèbre a l'Edat Mejana, Robèrt Lafont e Crestian Anatole an fach remarcar que son autor fai pròva d'un projècte poetic « L'autor occitan a mesclat ad aquel tèxte de tradicion clericala de notacions mai popularas qu'apartenen a la legenda del sant. A susquetot daissat anar la siá imaginacion a descriure l'escala simbolica qu'apareis a Boèci pintrada sul vestit de Dòna Filosofia. N'es pas tan solament un clèrgue, mes un poèta de mestièr ». De fach, en parafrasant un tèxte allegoric mas tanben parcialament autobiografic, l'autor se plaça a meitat-camin entre un trachat de filosofia morala reformulat e una agiografia de Boèci, gaitat segond la tradicion crestiana coma un sant de la Gleisa catolica, ben que ne siasque pas jamai estat canonizat.

2. Lo Boeci o l'acta de naissença de la literatura occitana :

La majora part dels istorians de la literatura occitana an fach del Boeci una de las pus ancianas òbras d'expression occitana als costats de la Canso de sancta Fides de Agen. L'espelida de l'occitan coma lenga d'escritura se desrotla dins un processus long, pauc perceptible dins la documentacion, que s'opèra entre los sègles VIII e XI. Lo Boeci tanben coma la Canso de sancta Fides marcan una virada dins la mesura on la lenga occitana i es autonòma,

A l'encontra dels documents anteriors, onte lo conflicte amb lo latin es de conéisser. Lo cas de l'espelida de la scripta occitana es original. « Paradoxalament, la primièra de las escrituras aital mesas al ponch ne foguèt pas administrativa mas poetica. D'efièch, la primièra carta que sa redaccion es fondada sus l'emplec autonòme e exclusiu de l'occitan es datada d'abrial de 1102. D'autras cartas presentan a de datas mai ancianas de fragments que, negats dins lo latin, se daissan identificar coma romans, mas dins un frasat general que ne s'es pas desmarcat de l'usatge del latin. (…) Aital, son mai que probable lo poèma sus Boèci e la cançon de santa Fe que constituïssen a l'entorn de l'an Mil la primièra afirmacion neta de la romanitat d'òc de cap a la tradicion escricha latina.

A partir d'aquel temps, la lenga occitana coma lenga d'escritura, de pensada emai de creacion se vai desvelopar al ponch que mens d'un sègle pus tard, amb Guilhèm IX e los primièrs trobadors, lo rapòrt de fòrça entre lo latin e l'occitan aurà bassaculat en favor de la segonda per l'innovacion poetica. A prepaus del fragment del Boèci, Robèrt Lafont escriu : « siam a las sorças d'una literatura novèla, desjà mestressa de sa fòrma. »

Notam çaquelà que lo Boeci dubrís davantatge la via ad una pròsa religiosa d'expression occitana que non pas a la lirica dels trobadors « que s'opausaràn tanplan a l'anciana cultura latina coma a la novèla creacion poetica clericala. ». D'efièch, los tòpos de la Fin'Amor n'apareisson encara pas cap de briga dins aquela òbra noirigada dels dialògs de Platon e de la pensada de sant Augustin, que se restacla clarament a la cultura de l'Antiquitat crestiana.

3. La datacion de l'òbra :

La datacion del Boeci a balhat lòc a belcòp d'especulacions dempuei lo sègle XVIII onte Cort de Gibelin (Discours préliminaire du Dictionnaire étymologique de la langue française, 1773-1782), lo fasiá remontar al sègle IX.

La majora part dels especialistas s'acòrdan çaquelà sus la datacion propausada tanlèu lo sègle XIX per François Raynouard puèi Paul Meyer, aquò's a dire entre la fin del sègle IX e mai probablament lo primièr tèrç del sègle XI segond l'estudi lingüistic fòrça ponchut de Vladimir Rabotine, que sas conclusions son confirmadas per los critics posteriors (René Lavaud et georges Machicot, 1950 ; Christian Anatole et Robèrt Lafont, 1970). L'estudi de Vladimir Rabotine, que conclús a l'anterioritat del Boèci sus la Chanson de Sainte Foi d'un vintenat d'annadas, conforma que lo fragment en occitan sus Boèci es plan « lo mai ancian monument literari de la lenga d'òc ».

L'estudi de la lenga del poèma permet de l'atribuïr ad un autor del virat lemosin, probable un clèrgue de l'abadia Sant-Marçau-de-Lemòges, grand foguièr d'escrich religiós d'expression occitana. La còpia anuèch conservada a la Bibliotèca d'Orleans es probable estada realizada dins la meteissa abadia avant de rejónher la libreria de l'abadia de Saint-Benoit-sur-Loire.

Edicions e reviradas :

1/ RAYNOUARD , François. Choix des poésies originales des troubadours, t. II, Paris, 1817.

Aussi : RAYNOUARD (François), Fragment d’un poème en vers romans sur Boece…, Paris, 1817.

Primièra edicion completa del tèxte e revirada francesa.

En linha sus Occitanica : consultar lo document.

2/DIEZ, Friedrich. Altromanische Sprachdenkmäler, Bonn, 1846, p. 39-72.

3/ BARTSCH, Karl, Chrestomathie provençale, Elberfeld, 1868.

4/ MEYER, Paul, Recueil d’anciens textes bas-latins, provençaux et français, Paris, 1877, 23-32

En linha sus Gallica : consultar lo document.

5/ HÜNDGEN, Franz, Kritische Ausgabe des altprovenzalischen Boëthiusliedes unter Beifügung eines Commentars, Oppeln 1883.

Edicion jutjada « pauc satisfasenta » per Vladimir Rabotine.

6/ CRESCINI, Vincenzo. Manualetto provenzale per uso degli alunni delle Facoltà di Lettere, Verona ; Padova, 1892, p. 1-5.

7/ APPEL, Carl. Provenzalische Chrestomathie, Leipzig, 1895, p. 147-151.

8/ BARTSCH, Karl. Chrestomathie provençale, 6e éd. entièrement refondue par Eduard Koschwitz, Marburg, 1904.

9/ BOSELLI, Antonio. Il Boecis in antico provenzale secondo la lezione dell'apografo orleanse, Roma, 1903.

10/ LAVAUD, René, MACHICOT, Georges. Boecis : poème sur Boèce (fragment), Toulouse, Institut d’Études Occitanes, 1950.

Edicion novèla mai revirada francesa literala.

1/ Les origines du Museon Arlaten

Un projet de musée-bibliothèque dédié aux arts, à l'histoire, à la littérature et à l'ethnographie de la Provence est envisagé dès 1895 par Frédéric Mistral dans la revue félibréenne L'Aiòli. Un an plus tard, le projet se précise : il s'agit désormais de créer en Arles, un musée ethnographique de la Provence rhodanienne, dans l'esprit du nouveau Musée national d'ethnographie du Trocadero inauguré à Paris en 1878 et des collectes de folklore régional lancées pour l'Exposition universelle de 1900. Le médecin Émile Marignan, collaborateur du Musée du Trocadéro, soutient le projet mistralien et lui donne des bases scientifiques avec la publication en 1896 de l'Instruction pour la récolte des objets d’ethnographie du pays arlésien.

Au milieu des années 1890, après avoir œuvré à une renaissance littéraire en langue d'oc, à partir de la parution de Mirèio (1859), long poème épique en provençal qui rencontra un grand succès, parallèlement à une restauration linguistique marquée par la structuration du Félibrige (nouveaux statuts de 1878) et la publication du Tresor dóu Felibrige, monumental"Dictionnaire provençal-français embrassant les divers dialectes de la langue d'oc moderne" (1878-1886), Frédéric Mistral appelle les félibres à se consacrer à la constitution de collections d'objets ethnographiques. Le musée qui les présenterait doit participer à l'affirmation des singularités de la culture provençale. La création du musée "félibréen" sera la grande œuvre de la fin de la vie de Frédéric Mistral, le définissant comme un "poème en action". Le musée ethnographique entend glorifier les us et coutumes qui font l'identité de la Provence traditionelle, rurale et artisanale, à l'heure des grandes transformations de la fin du XIXe siècle. Mistral conçoit le musée comme un outil de transmission, une "œuvre d'intérêt public, une œuvre de haut enseignement et d'éducation populaire, une œuvre en un mot patriotique." En 1896 est institué un premier Comité du Museon Arlaten destiné à aider Mistral et Marignan dans leur projet de constitution du musée.

Les premières collections sont issues de collectes, d'achats pour les objets encore en usage, de photographies ou de moulages, fac-simile et maquettes en modèle réduit pour les pièces trop importantes ou ne pouvant être intégrées aux collections du futur musée.

2/ Développement du musée

Le succès de la campagne de collecte auprès des Provençaux est tel que le musée est ouvert au public dès 1899 dans un local situé au-dessus du tribunal de commerce d'Arles, mis à disposition par le département des Bouches-du-Rhône, auquel le Comité remet les collections rassemblées.

L'accroissement rapide des collections rend toutefois très tôt nécessaire de trouver un nouvel espace pour les accueillir. La reconnaissance de l'œuvre de Mistral par l'attribution du prix Nobel de littérature en 1904, qu'accompagne une récompense financière d'une hauteur de 100'000 francs, permet à Frédéric Mistral de financer le déménagement du Museon Arlaten dans les locaux de l'ancien collège d'Arles, l'Hôtel Laval-Castellane au 29 rue de la République, où il s'installe définitivement.

Le 29 mai 1909, à l'occasion des commémorations du cinquantenaire de Mirèio, le Museon Arlaten nouvellement installé est inauguré. Dès lors le musée ne cesse de voir s'accroître ses collections sous l'égide du Comité du Museon Arlaten et des directeurs successifs. Fernand Benoît, qui prend la tête du musée à la mort de Mistral, amorce une nouvelle phase de collecte raisonnée dans les années 1930, intégrant les évolutions de l'ethnographie.

Les collections du Museon Arlaten comptent aujourd'hui près de 35'000 objets, documents ethnographiques ou relatifs au domaine des Beaux-Arts et des sciences. Jusqu'en l'an 2000, le Museon arlaten fut cogéré par le Comité et de Conseil général des Bouches-du-Rhône. Dès 1991, le conseil général met en place une politique de conservation. En 2000 l'ensemble du Musée est départementalisé. Un grand projet de rénovation et de transformation muséographique est lancé en 2005.

3/ Collections documentaires

Dès la période de préfiguration, les documents écrits provençaux font partie des œuvres collectées. Un premier fonds documentaire se constitue rapidement appelé "bibliothèque ethnographique", "bibliothèque félibréenne" ou "bibliothèques provençale". Les ouvrages imprimés, dont certains sont intégrés à la muséographie et placés sous vitrine, ainsi que l'abondance des citations littéraires et proverbes populaires en provençal figurant sur les étiquette, contribuent au projet renaissantiste félibréen par l'affirmation d'une langue et d'une littérature comme indissociables de la survie de la culture provençale.

Ce fonds documentaire est constitué de dons provenant de la bibliothèque du fondateur Frédéric Mistral ou des auteurs eux-mêmes. À la mort de Frédéric Mistral en 1914, la bibliothèque du musée contient un premier fonds de 6'500 volumes, complétés en 1920 par 3'000 volumes du legs de Paul Mariéton.

Les collections du musée

Les fonds mobiliers concernent pour la majorité la Provence rhodanienne et s'organisent autour de différents ensembles (textile, arts graphiques, bois, céramique et verre, naturalia, numismatique, etc.). Parmi les collections textiles, figurent les riches collections de costumes provençaux.

Note : Ne sont signalées ici que les collections d'intérêt documentaire. Pour une description plus complète des collections du Museon Arlaten : aquí.

* Collections graphiques : œuvres de Léo Lelée

Parmi les collections d'art graphique, le Museon Arlaten conserve une importante collection de dessins, gravures et peintures de l'illustrateur Léo Lelée (Lépold Lelée, 1872-1947), "l'imagier du Félibrige", qui contribua à de nombreux livres de littérature provençale, de folklore régional, d'affiches, etc. Léo Lelée popularisa le motif du costume de l'arlésienne et de la danse de la farandole.

* Collections documentaires :

Depuis 2013 l'ensemble de la documentation et des fonds documentaires patrimoniaux ont été transférés au Centre d'Etude, de Restauration et de Conservation des Œuvres (CERCO), lieu de conservation et de gestion des collections, des bibliothèques et des archives.

* Documentation contemporaine

Le fonds de documentation contemporaine (3'000 volumes) documente les collections du Museon Arlaten, et fait état des recherches en sciences humaines, plus particulièrement en ethnologie, muséologie, histoire.

* Fonds patrimoniaux

Un riche fonds d'imprimés et de documentation générale sur la Provence : environ 14'000 volumes issus des collectes et de dons de Frédéric Mistral et du Comité, du legs de Paul Mariéton (environ 3'000 volumes entrés en 1920). Il contient en particulier un riche fonds de 700 titres de périodiques, en particulier de périodiques provençaux.

Des fonds d'archives privées (60 mètres linéaires)

fonds Charles Galtier (1913-2004).

fonds Elzéar (= Auzias), Marius et René Jouveau.

fonds Claude Julian : Claude Julian, membre du Comité du Museon Arlaten a légué à sa disparition en 2004 plus de 4'000 volumes provenant de la bibliothèque de la famille Julian ainsi qu'un fonds d'archives privées (20 mètres linéaires). La bibliothèque, constituée par trois générations d'érudits est composée principalement d'ouvrages d'étude et d'enseignement de la langue (française, latine et langue d'oc, surtout dans sa composante provençale), d'histoire régionale, d'histoire de l'art, de littérature française et provençale.

fonds de la revue L’Aïoli.

* Photothèque

La photothèque du Museon Arlaten conserve plus de 35'000 images sur différents supports :

10 000 argentiques

25 000 numériques en basse et haute définition

4 000 tirages papiers modernes

Ces images représentent toutes les collections du Museon Arlaten mais aussi les évènements culturels liés au musée (expositions, animations…) La principale mission de la photothèque est de valoriser et diffuser ce fonds d'images. Elles peuvent être prêtées aux chercheurs, aux institutions, aux éditeurs et au grand public, après acceptation d’une demande motivée auprès de la Direction du musée, et sous conditions (voir site de l'établissement).

Fonds Dominique Romand : Parmi les collections remarquables, le Museon Arlaten conserve un important fonds de photographies sur la Provence de la seconde moitié du XIXe siècle réalisées par le phtotographe arlésien Dominique Romand (1824-1911).

Histoire du fonds

Jusèp Sandaran Bacaria (1875-1942) est un auteur originaire de Canejan, village du Val d'Aran (Espagne) près de la frontière Franco-Espagnole.

Il écrit principalement dans un dialecte gascon aranais se rapprochant de celui des villages frontaliers de la Haute-Garonne, mais aussi en catalan.

Vers 1906, il commence une production linguistique en défense de sa langue natale aranaise. On trouve dans ses archives personnelles la Grammaire aranaise et des fiches lexicales de Jusèp Condò Sambeat, qui ont servi à la rédaction d'El parlar de la Vall d'Aran de Joan Coromines, ouvrage de référence sur l'occitan du Val d'Aran. A cela s'ajoutent des fiches lexicales inédites produites très certainement par Jusèp Sandaran Bacaria lui-même.

L'auteur aranais a vécu une partie de sa vie à Barcelone où il prononce, le 23 octobre 1913, un discours intitulé « La Val d'Aran i els Catalans ».

Témoin d'une culture qu'il souhaite faire connaître, il recense les coutumes aranaises dans un recueil également présent dans ses archives.

Poète, il présente ses textes à divers concours des jeux floraux et les publie dans diverses revues occitanes comme Era Bouts dera Mountanho. En 1912, il finalise un manuscrit mêlant des poèmes en catalan et en aranais dédiés à sa femme, Felipa Sambeat Romeva.

Il meurt à Barcelone en 1942.

En 2005, ses archives ont fait l'objet d'un dépôt aux Archives Générales du Val d'Aran et sont également maintenant consultables en partie dans Occitanica.

Modalités d'entrée :

Dépôt

Accroissement :

Fonds clos

Fonds complémentaire :

Fiche de fonds du Répertoire du patrimoine culturel occitan des archives de Jusèp Sandaran Bacaria conservées aux Archives Générales du Val d'Aran

Intervention d'Aitor Carrera Baiget : Un apòrt important ara coneishença dialectologica der aranés e deth gascon pirenenc orientau : es documents de Jusèp Sandaran, Dans "L'Occitanie invitée de l'Euregio. Liège 1981 - Aix-la-Chapelle 2008 : Bilan et perspectives : Actes du Neuvième Congrès International de l'AIEO, Aix-la-Chapelle, 24-31 août 2008 / éd. par Angelica Rieger ; avec la collab. de Domergue Sumien", éditions Shaker (Aachen), 2011

Description du fonds

Le fonds Jusèp Sandaran Bacaria est composé de poésies. Celles-ci sont consultables en lignes sur Occitanica :

- Poesies de Joseph Sandarán Bacaria á sa esposa Felipa Sambeat Romeva. 1èr maig 1912. Barcelona

- Poesia aranesa : Idili / Jusèp Sandaran Bacaria [Texte dactylographié]

- Idili / Jusèp Sandaran Bacaria [Texte manuscrit]

- Era mía pastura / Jusèp Sandaran Bacaria [texte manuscrit]

- Era mía pastura, version avec corrections / Jusèp Sandaran Bacaria [texte manuscrit daté]

- Et Noste Pastú / Jusèp Sandaran Bacaria [texte manuscrit]

- Et nòste pastou / Jusèp Sandaran Bacaria [texte manuscrit]

- Et Noste Pastú, version annotée avec corrections / Jusèp Sandaran Bacaria [texte manuscrit]

Dates extrêmes :

1866 - 1930

Langues représentées dans le fonds :

Occitan (gascon)

Catalan

Supports représentés :

Manuscrits/Tapuscrits

Pour le consulter

Identifiant du fonds :

AGA

Instruments de recherche disponibles :

L'inventaire du fonds Jusèp Sandaran Bacaria aux Archives Générales du Val d'Aran est consultable en suivant ce lien

Ressources en ligne

Documents numérisés sur Occitanica : voir partie Description du fonds

Resumit

En 1754 Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, compositor famós per sos grands motets presenta a Fontainebleau, davant la cort del rei Loís XV, Dafnís e Alcimadura, pastorala lengadociana entegrament redigida en occitan. Dins l’encastre de çò qu’an apelat la Querèla dels Bofons, qu’opausa tenents de l’opèra italian e defenseires del lirisme francés, Dafnís e Alcimadura, que gaitan coma lo primièr opèra occitan seduïs lo public notadament per l’utilizacion de la lenga occitana. L’òbra coneis un succès dels grands, es representada en província entrò 1789. La revirada del tèxte en francés, fauta d’interprètes lirics mestresant l’occitan, la ravalant al reng de pastorala « ordinària », preissèt son oblit.

Autras versions del títol :

Títol convencional : [Daphnis e Alcimadure. Op. 9]

Autras apelacions :

< Dafnís e Alcimadura

< Daphnis e Alcimadure

< Daphnis e Alcimaduro

Istòria de l'òbra

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville es nascut en 1711 a Narbona. Sortit d’una familha de musicians - son paire èra organista de la catedrala de Narbona - Mondonville sèc d’estudis musicals e ven en 1768 violonista e director del Concèrt Espiritual. En 1740, accedís a la carga de mèstre de musica a la Capèla, una de las tres compausantas de la musica del rei, amb la Cramba e l’Escudariá, especializada dins la musica religiosa, amb sos cantorals.Inventiu e dotat d’una tecnica perfiecha, Mondonville marca la musica barròca d’un grand nombre d’òbras remarcablas.Tanplan coma sos contemporanèus, coma Ramèu, Mondonville s’illustra dins l’estíle, alavetz dominant en musica sacrada, del grand motet a còrs e orquèstra. Son De profundis li conferís una cèrta notorietat. Dins lo maine de la tragedia lirica, conven de citar Vénus et Adonis o encara Titon et l'Aurore, que rencontraràn qualque escasuda. Lo Narbonés figura d’alhors demest los compositors majors del sègle XVIII.

Al dintre d’aquel ric repertòri, se distinguís donc Dafnís e Alcimadura, representat davant la cort a Fontainebleau los 29 d’octobre e 4 de novembre de 1754, puèi a l’Opèra lo 29 de decembre de la meteissa annada. Aquela pastorala es non solament representativa del talent del compositor, mas tanben l’originalitat de sa desmarcha es mai que mai de prepausar a la cort del rei Loís XV una òbra entègrament compausada en occitan.

Contengut

L’opèra conta l’istòria del pastre Dafnís, amorós de la jova Alcimadura, la d’un amor decebut : la bèla ne cresent pas briga a la sinceritat dels sentiments del pastre. Mas lo jovent pòt comptar sul sosten de Janet, lo fraire d’Alcimadura. Aquel-aquí vai alavetz desplegar tot un estratagèma per tal de provar a sa sòrre que l’amor que li pòrta Dafnís es autentic.En prològ, trobam una òbra en francés de l’abat Claude Henri Fusée de Voisenon (1708-1775), Les Jeux floraux. Originari de Voisenon, dens l’actuala Seine-et-Marne, aquel abat de cort, mondan e cultivat, ne parlava ben-de-verai pas occitan. Aquò’s çaquelà interessant de notar sa coneissença de l’univèrs de l’Acadèmia dels Jòcs Florals de Tolosa, del Consistòri del Gai Saber emai de sa mitologia. I es aital evocada Clamença Isaura, fondatritz mitica de la companhia dels Jòcs Florals, d’ara enlà acadèmia reiala, fondada en 1323, dins l’intencion de mantenir la poesia dels trobadors. Aquò’s interessant de notar lo sonh qu’es estat aportat al causit d’un prològ coerent amb lo prepaus e l’univèrs de la pèça.

Nòta d'estudi

Une pastorale languedocienne

Dafnís e Alcimadura es reivindicada per Mondonville coma pastorala lengadociana. Fins aicí rès de plan original, perqué l’estile pastoral es alavetz fòrt de mòda a la cort. Mas en mai de l’emplec de la lenga d’òc, Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville es anat putzar dins lo repertòri musical popular del sieu parçan d’origina.

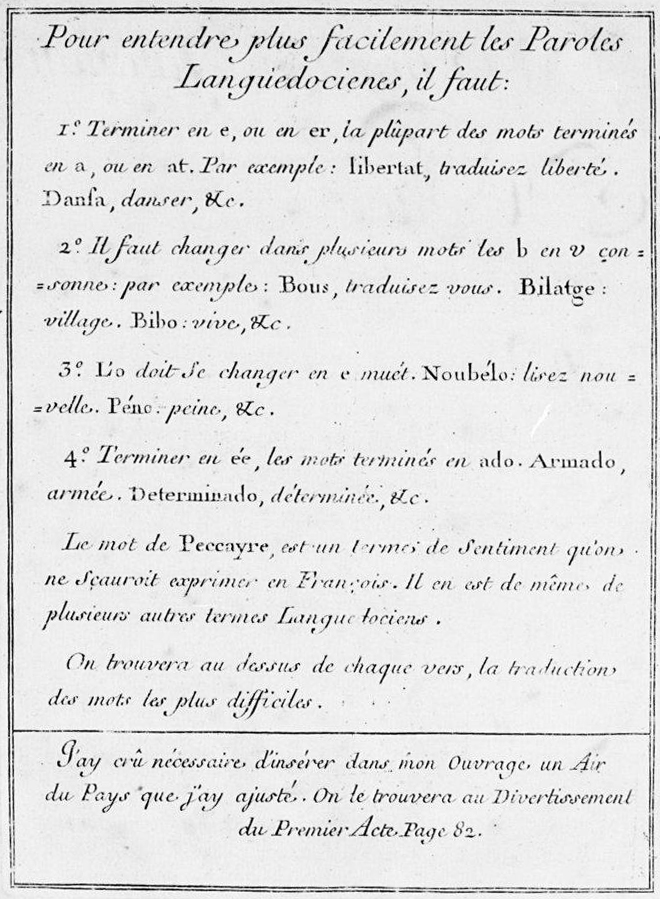

La presentacion de la pastorala devant la cort non se fa pas sens criticas. Lo baron Grimm notadament acusa Mondonville de plagiat. Segond el, lo compositor auriá tant solament arrengat l’Opéra de Frontignan de Nicolas Fizes (1679), gaitat al jorn de uèi coma lo primièr opèra en occitan, acusacion que ne ten pas la rota perqué l’obratge de Fizes n’es pas un opèra al sens qu’o entendem (e qu’o entendián desjà al temps de Mondonville) mas una sequèla de represas de cançons popularas occitanas, mentavudas per de timbres e non pas notadas sus de portadas. Mondonville putza plan mens dins lo repertòri musical popular e tradicional de Lengadòc qu’o aviá fach lo Frontinhanés. Reconeis çaquelà dens l’avant-prepaus de son opèra qu’i a integrat al mens un aire lengadocian : "J'ay crû nécessaire d'insérer dans mon Ouvrage un Air du Pays que j'ay ajusté".

L’òm pòt d’alhors reconéisser dens Dafnís e Alcimadura mantes aires aparenent uèi al repertòri tradicional de las regions occitanas, tals que Polida Pastorela o encara L'Aiga de Ròcha.

Una rencontra dels parlars : un projècte panoccitan malgrat el

Per l’escritura de Daphnis et Alcimadura, Mondonville emplega un occitan lengadocian que poiriam qualificar d’estandardizat », sens marcaire dialectals particulars. Un parlar simple, de bon comprendre per la majorta part dels locutors de lenga d’òc. Demest los rares cantaires a la cort de Loïs XV originaris del Miegjorn, se tròban dos Gascons : la Bordalesa Marie Fel e lo Bearnés Pierre Jéliote, emai un cantaire provençal, Antoine Trial. Benlèu es per fin de facilitar la tasca d’aqueles locutors occitans non lengadocians que Mondonville prepausèt un tèxte relativament unificat e simple d’accès. Marie Fel, Jéliote e Trial an eles poscut modificar lors accents, an eles tan solament assajat de se’n tenir a l’estricta prononciacion d’origina, o an eles laissat lors parlars colorar lo lengadocian del tèxte ? N’es pas possible d’o dire. L’òm pòt çaquelà veire dins aquela produccion parisiana d’un tèxte narbonés cantat per una Bordalesa, un Bearnés emai un Provençal quicòm coma una òbra panoccitana per concors de circonstància.

La lenga a l'origina del succès de l'opèra ?

La lenga occitana n’èra probable pas compresa a la cor, e encara mens parlada. Pertant, Dafnís e Alcimadura entègrament redigit en occitan a rescontrat una escasuda bèla tanlèu sa creacion.

A l’enreboch, totas las temptativas de revirada en francés del liberet se son soldadas per d’escacs. Sembla donc plan estar que la lenga occitana siasque un factor essencual del succès de la pèça. Cal dire que Mondonville aviá presas totas las precaucions necessàrias per que l’emplec de l’occitan ne tumèsse pas las mentalitats parisianas ; l’opèra es precedit d’un prològ en francés de l’abat Voisenon que plaça l’òbra dins la tradicion dels Jòcs Florals tolosans e fornís de claus per comprendre la lenga. Prepausa per alhors dins lo liberet, tanplan lo tèxte dins sa version originala coma una revirada francesa de las expressions mai complicadas.

Posteritat de l'òbra

Las diferentas gasètas e escriches del temps nos an permés de saber que l’opèra foguèt representat a de nombrosas represas a París dins l’annada que seguèt mas tanben en província onte lo liberet, la particion amei tanben d’adaptacions dins los dialèctes locals son publidadas (es notadament lo cas a Montpelhièr en 1755) . La proliferacion de las parodias de l’opèra atèstan tanben de son dardalh e de sa popularitat.

Per fin de respondre a las demandas del public e permetre a un mai grand nombre d’interprètes de cantar dins aquel opèra, Mondonville sortirà en 1768 una novèla version de Dafnís e Alcimadura revirada en francés. L’opèra se difusa alavetz mai largament.

La darnièra representacion coneissuda de Dafnís e Alcimadura es donada en 1778. Amb la mòrt del compositor, matunas de sas òbras tomban dens l’oblit, dont Dafnís e Alcimadura que ne sera remontada qu'en 1981.

Es en 1977 que l’òbra es redescobèrta amb la tèsi de Roberte Marchand consacrada al compositor. Seguerà una mòstra a Lille, vila onte Mondonville exercèt sos talents quora comencèt, puèi la publicacion del catalòg de la mòstra en 1980 pel Centre Internacional de Documentacion Occitana (CIDO) e la Societat de Musicologia de Lengadòc.

Aquò’s alavetz la debuta d’una fasa granda de redescobèrta de l’òbra del compositor en Occitania.

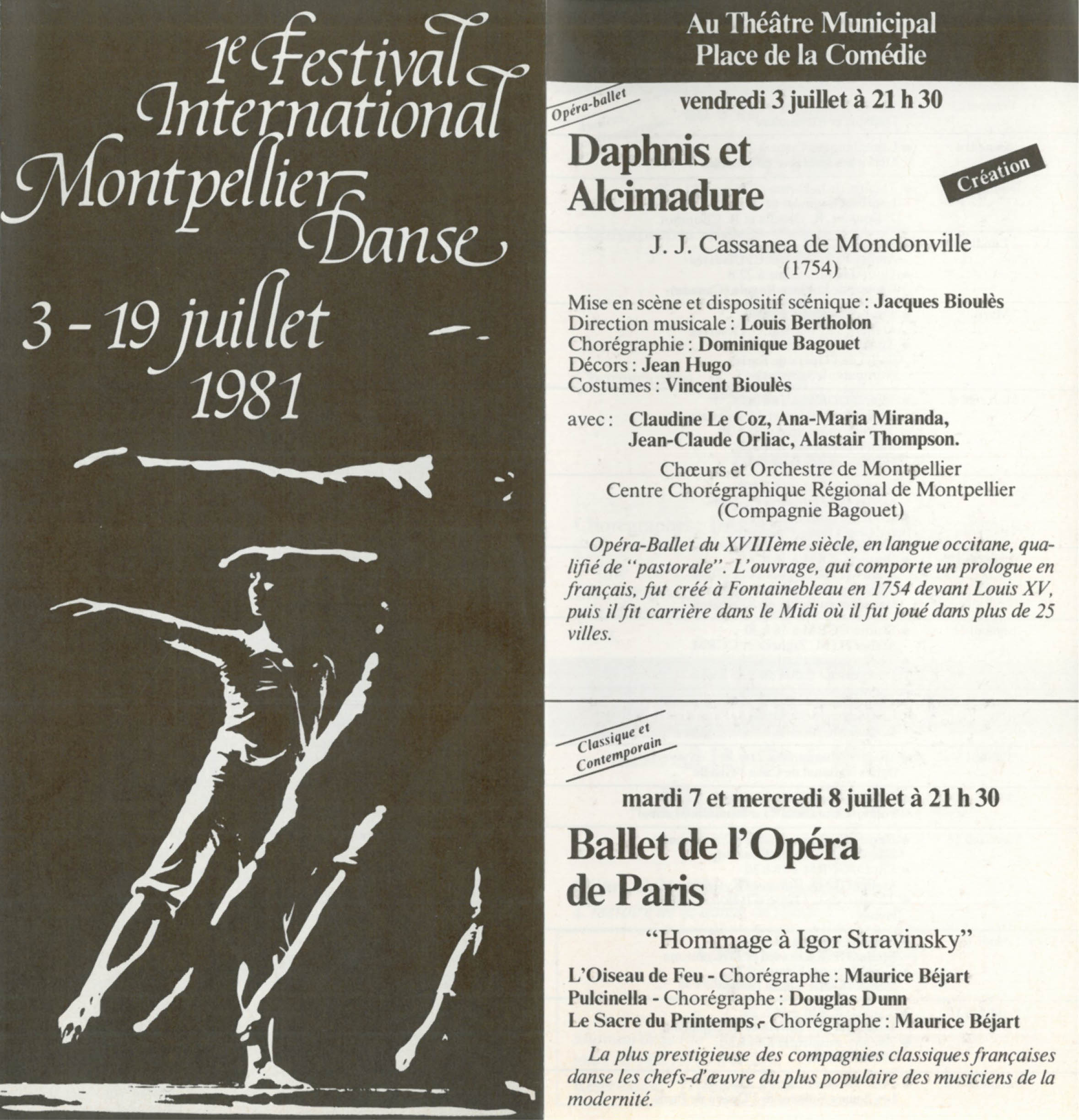

En julhet de 1981, l’opèra es per, fin recreat a Montpelhièr, a l’ocasion de la primièra edicion del festenal Montpelhièr-Dança. L’orquèstra de Montpelhièr es dirigit per Louis Bertholon e fisan a Dominique Bagouet, figura de la Dança Novèla Francesa, la coregrafia. La causida d’aquela pèça n’es pas anodina per la primièra edicion del festenal Montpelhièr-Dansa coma o explican los elegits d’aquel temps : « Caliá una òbra de crear o tornar crear per tal de consacrar lo renadiu cultural de la region. Montar una òbra escricha en lenga regionala, aquò’s ancorar aquel renadiu dins la perenitat d’una cultura occitana especifica. La causida de Mondonville s’impausava. »

Aquò’s lòrs d’aquel espectacle qu’es realizat un enregistrament que serà editat jos la fòrma d’un vinil la meteissa annada per la maison de disques Ventadorn, sol enregistrament complet de l’opèra editat al jorn d’anuèch.

Mai recentament, l’opèra es estat recreat pels escolans del conservatòri de Tolosa sus l’empont del teatre del Capitòli en 2002.

Criticas et recepcion de l’òbra

Tanlèu la primièra representacion de l’opèra, mantunas criticas son publicadas dins las gasètas del temps. Los vejaires son partatjats entre bofonistas (italianizants) e partisans de l’opèra francés. En mai de las acusacions de plagiat proferidas per Grimm, aquò’s la question de la lenga emplegada dins l’opèra que sembla cristallizar totes los debats, coma nos o indica l’abat Xavier de La Porte dins lo tòme III de sas Anecdotes Dramatiques : « Le jargon languedocien qu'il avoit parlé dans son enfance, et qui est presque aussi favorable au chant et aux idées tendres et galantes, que la langue Italienne, fut une nouveauté piquante à l'Opéra... ».

Aital, lo Mercure de France de decembre de 1754 fa paréisser una critica elogiosa (consultar l’article original sus Gallica) : « M. Mondonville poète tout à la fois et musicien, est l'auteur des paroles et de la musique : tels étoient autrefois nos fameux Troubadours. La pastorale est écrite en langage toulousain, le prologue l'est en notre langue. [...] Alcimadure [...] et [...] Daphnis ont été rendus par Mlle Fel et Mr Jeliote. Ils sont si supérieurs l'un et l'autre, lorsqu'ils chantent le François, qu'il est aisé de juger du charme de leur voix, de la finesse de leur expression, de la perfection de leurs traits, en rendant le langage du pays riant auquel nous devons leur naissance... ».

A l’enreboch, l’autor del Manuscrit de Munich, partisans dels Italians redigís una critica mai sevèra : « Daphnis et Alcimadure opera dont les paroles sont de l'idiome languedocien n'a pas plu généralement et nous n'en sommes pas surpris ; il faut sçavoir ce jargon, et si l'on l'avoit sçu, peutetre l'auroit-on encore moins gouté. Le Sr Mondonville pretend que les paroles sont de luy ainsy que la musique ; on luy reproche d'avoir beaucoup pillé chez les italiens. En tout cas ce n'est pas voler dans le tronc des pauvres. »

Grimm, per tant qu’a el, acusa clarament Mondonville de plagiat, afirma dins un article pareissut dins la revista Correspondance Littéraire que lo compositor es anat putzar dins l’Opéra de Frontignan de Nicolas Fizes, amei tanben dins mantuns intermèdes italians e per fin que « le reste consiste dans des airs en Languedoc que tout le monde, en Languedoc, sait par cœur. » (Melchior Grimm IN Correspondance littéraire). Mas un còp mai, aquò’s l’emplec de la lenga occitana que suslèva d’interrogacions : Grimm explica que lo sol meriti d’aquel opèra seriá l’emplec de l’occitan que, se sarrant de l’italian « pour la simplicité, la naïeveté, l'expression et la gentillesse » ven amenar una valor ajostada a la pèça de Mondonville.

Ressources numériques

Voir toutes les ressources consultables en ligne sur Occitanica.

Bertrand, Aurélien

Lo Compendion de l'abaco del nom donat als instruments mecanics plans que facilitavan lo calcul) es un tractat d’aritmetica de Frances Pellos (14..-....) (Francés Pelós en grafia occitana classica), matematician niçard. L’obratge, estampat a Turin en 1492 es, en l'estat de las coneissenças actualas, lo primièr libre estampat en occitan.

Autras apelacions conegudas

< Lo Compendion de lo Abaco, [varianta del títol de l'òbra sens elision presenta dins lo recuèlh]

< Lo Compendion del Abaco, [varianta modèrna amb contraccion del títol de l'òbra]

Exemplars coneguts o conservats

Existís mai d'un exemplars coneguts d'aquel obratge conservats a :

Londres, British Library, IA. 32436

Veire la notícia del document sus lo site de la bibliotèca

Nice, Bibliothèque municipale Romain Gary, 3 exemplaires : Rés. 12389, Rés. 12390, XV 254

Veire las notícias dels documents sus lo site de la bibliotèca ; accedir al document numerisat sus Occitanica

Nîmes, Bibliothèque Carré d’art, INC 64

Veire la notícia del document sus lo site de la bibliotèca

New York, Columbia University, Rare Book and Manuscript Library, Incunabula Goff P-260

Veire la notícia del document sus lo site de la bibliotèca

Paris, Bibliothèque nationale de France, Res. p. V. 351.

Veire la notícia del document sus lo site de la bibliotèca

Séville, Biblioteca Colombina, V, p. 294

Veire la notícia del document sus lo site de la bibliotèca

Tokyo Nihon University College of Commerce

Descripcion fisica

Incunable in 4° de 82 fulhets numerotats en chifras romanas en naut de pagina. Una numerotacion, mens regulara, en bas de pagina balha en letras d’alfabet l’òrdre dels quasèrn e en chifras romanas la dels fulhets al dintre del quasèrn. « La pagina del títol es compausada d’un enquadrament de fusta gravada... conten de multiples tablèus e operacions , 40 figuras geometricas dins lo tèxte e 2 fustas gravadas ».

Extrach de la descripcion detalhada de F. Pic (ref. çai-jos, traudccion CIRDÒC) Incunable in 4°, 80 f. ill. bois gravé.

Exemplar de Nimes :

Incomplet des ff. 51-54. - Tèxte en dialècte niçard, 41 linhas ; car. got. 2 grandors ; letras d'espèra ; figures geometricas et 2 gr.s.b. (f. 79). Nòtas ms sus 2 ff. bl. Aponduts abans lo títol.

Nòta de contengut

Frances Pellos presenta son òbra del biais seguent dins son primièr capitol :

Dieus done a mi gratia et sia en son plaser che fassa principi he fin de aquest compendion de abaco de art de arithmeticha he semblantment dels exemples de jeumetria contenguts en los presents sequents capitols, (...) Non obstant ordeneray la presente opera per capitols, debitament entendabla a un cascun, per so que las dichas arts son necessari, nedum a merchans, mas ad ogni persona de che condition se vulha sia.

Se presenta per la seguida e dins la conclusion de l'obratge :

Complida es la opera, ordenada he condida

Per noble Frances Pellos, citadin es de Nisa,

Laqual opera a fach, primo ad laudem del criator

Et ad laudour de la ciutat sobredicha,

Laqual es cap de Terra Nova de Provensa,

Contat es renomat per la terra universsa.

Son doncas pas los universitaris mas los mitans mercants que produsisson a partir del sègle XIII aqueles novèls « algorismes » (metòdes de l'art del calcul) o libres d’« abaco », que lor tòca es de portar los rudiments matematics necessaris al bon exercici del negòci. Es la rason per la quala aqueles tractats son redigits dins las lengas d'usatge dels mercants, en occitan, italian, francés, etc. e non en latin.

Lo Compendion de lo Abaco, que figura demest los primièrs libres de matematics imprimits en Euròpa, testimoniatge de la place qu'ocupa la lenga occitana dins los escambis comercials a l'auba de la Renaissença

Primièr obratge de matematicas aplicadas, redigit dins un provençal medieval sonhat, que compòrta de traches especificament niçards que lo rendon particularament interessant per l'estudi d'aquel dialècte a la fin del sègle XV. D’aprèp l’istorian André Compan : « Es primièr un còdi mercant, un tractat d’economia qu'es lo benvengut dins aquela fin del sègle XV a Niça e dins son comtat. En efècte, un sègle aprèp la dedicion de nòstra region als comtats de Savòia, en 1388, l’aviada mercantila metèt en bona plaça la renommada de Niça. Es aital que podèm retrobar dins aquel tractat las unitats de valor e e los escambis monetaris que demoraràn valables fins a la Revolucion ». L'autor, a la fin del tèxte, pren lo temps d'especificar qu'es niçard e qu'escriguèt aquel obratge a la lausenja del creator e de sa vila renommada « per la terra universsa ».1

Nòta d’estudi

A despart de l'edicion originala, existís una reedicion realizada per Robert Lafont. Dins son edicion, Lafont perseguís per un estudi genealogic que, en s'apiejant sus la noblesa de Francés Pelós, lo raprochariá de las divèrsas brancas de la familha Pellosio a las armas d' « òr a l'ors de sabla passanta » e en ligam amb lo quite nom de Pelós.

Criticas e recepcion de l'òbra

Edicion critica

Compendion de l'Abaco / Francés Pellos ; texte établi d'après l'éd. de 1492 par Robert Lafont, avec un comment. philologique ; comment. mathématique de Guy Tournerie. Montpellier : Univ. de Montpellier Fac. des lettres et sciences humaines, 1967.

Bibliografias

Jacques-Charles Brunet, Manuel du libraire et de l’amateur de livres, 5e édition, Paris, Firmin Didot, 1860-1865, T. 4, colonne 475.

Catalogue général des incunables des bibliothèques publiques de France, Nendeln, Kraus-Thomson, 1970, T. XVI, p. 8977.

Estudis

Baldassare Boncompagni, « Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel 1478 », Atti dell’Accademia Pontifica de’ nuovi Lincei, T. XVI, 1862-1863, p.161, 332-335.

J. Rance-Bourrey, « Incunables niçois », Nice Historique, vol. X, mars 1908, p. 89-91.

Étude critique et méthodique d’un ouvrage en moyen provençal : Lo compendion de l’abaco de Frances Pellos 1492 par Adolphe Viani sous la direction de Jean Granarolo [S.l.] : [s.n.], 1981. Thèse de 3e cycle : Études régionales : Nice : 1981.

Roger Casaglia, « Frances Pellos e lou 500ème aniversari dou Compendium de l’Abaco », Nice Historique, 1982, n. 2, p. 108-112.

François Pic, « Itinéraire bibliographique en mathématiques occitanes de F. Pellos (1492) à J.-F. Fulconis (1562) » dans : Huit siècles de mathématiques en Occitanie : de Gerbert et des Arabes à Fermat, Monein : Ed. PyréMonde, impr. 2008, p. 138-158.

Michel Guillemot, « Les méthodes de fausse position dans le Manuscrit de Pamiers (1430) et le Compendion de l’Abaco de F. Pellos (1492) » dans : Huit siècles de mathématiques en Occitanie : de Gerbert et des Arabes à Fermat, Monein : Ed. PyréMonde, impr. 2008, p. 138-158.

Ressorsas numericas

BM Carré d'art Nîmes

BMVR Nice

1. Traduccion realizada per lo CIRDÒC. ↑

[consultar la ficha del filme sul catalòg collectiu de las bibliotècas e dels archius de cinèma Ciné-Ressources]

1-Consecracion

23 de mai de 1980, a la serada que clava lo 33en festenal de Canas : René Clement saluda « un filme remarcable que [lo] pertòca » al moment que dona la Camerà d’Aur que recompensa lo melhor primièr filme a Jean-Pierre Denis, per Histoire d’Adrien, un long-metratge « rodat en lenga d'òc, en occitan ».2-"La lenga coma evidencia" (Michèu Chapduèlh)

« Sens la lenga, queu film seria pas la meitat de çò que es. E Denis zo sap ben que vòu pas auvir parlar d'una version francèsa. En francès, Histoire d'Adrien seria estat "regionalista" o "provinciau". En occitan, es universau. » Michèu Chapduèlh (1)

Aquel long-metratge dona a veire la vida d’un jove paisan nascut sens paire al començament del sègle XX. Lo cada-jorn a la bòria, lo depart dels òmes pel front, l’exòdi rural, la cauma al camin de fèrre en 1920, tot aquò servís d’elements de contèxte que restacan lo filme a una semblança istorica qu’es fondamentala per Jean-Pierre Denis, sens que siá per aquò l’esséncia de l’òbra. Çò qu’es al centre, aquò demòra l’istòria tota individuala de son personatge. L’istòria d’Adrien. Atal n’es tanben per l’utilisacion de la lenga occitana :

« Le choix de la langue d'oc a été dicté par un souci de cohérence et d'authenticité, simplement parce qu'il ne pouvait en être autrement ; il va de soi qu'en 1905, dans les champs, les villages, les paysans s'exprimaient dans leur langue. » J.-P. Denis (2)

[« La causida de la lenga d’òc foguèt impausada per una volontat de coeréncia e d’autenticitat, simplament perque ne podiá pas anar autrament ; aquò’s evident qu’en 1905, pels camps, dins los vilatges, los païsans parlavan dins lor lenga. »]

Una comparason ambe l’adaptacion per Chabrol del roman breton Lo Chaval d’orgulh se fa d’evidéncia, que sortiguèt aquela quita annada, a la diferéncia qu’èra tot en francés.

3-Posteritat

Mercés a l’ajuda del cineasta René Allio, Histoire d'Adrien foguèt distribuït en salas dins lo circuit nacional. Mas aquel primièr long-metratge en occitan amb una difusion al grand public es demorat una excepcion dins lo païsatge audiovisual francés. Lo sol projècte que i se pòt comparar, L’Orsalhèr (J. Fléchet, 1982) aguèt pas brica aquela distribucion. De La Palombière a Ici-Bas en passant per Champ d'honneur, l’occitan demòra present dins l’òbra de Jean-Pierre Denis. Demòra pas d'Histoire d'Adrien – una creacion occitana contemporanèa premiada a Canas, un cap d’òbra qu’es ara vengut un mite – que qualques raras còpias en circulacion, emai en maissant estat ; lo filme aguèt pas qu’una edicion en VHS (3) qu’es agotada de i a plan temps.

Nòtas

(1) « Un grand film occitan : ‘Histoire d’Adrien’ » publié dans le n°9 de la revue Oc.↑

(2) Propos recueillis par Bernard Tremege et publiés dans Tecimeoc n°9.↑

(3) Jean-Pierre DENIS (réal.), Histoire d’Adrien, 95 min., couleur, VHS-SECAM, Gaillon : Film à film, collection “Caméra d’or” dirigée par Jean-François Davy, 1990↑

Ludovic Legré es eissut d’una anciana familha borgesa marselhesa compausada gaireben sonque de comerciants. S’inscriurà pas dins la tradicion familiala puèi que farà d’estudis de drech fins a venir avocat. Es tanben poèta e istorian mas subretot botanista. Es en seguida de son expertesa que mantunas plantas rejonheràn l’erbari etnografic del Museon Arlaten. Porgirà tanben son expertesa scientifica per la redaccion del diccionari provençal-francés de Mistral, Lou Tresor dóu Felibrige. Serà tanben secretari de l’Acadèmia de Marselha fins a 1904, e cal notar que pairinarà Mistral per son intrada dins la dicha acadèmia. Dintra en relacion amb Mistral per sa cosina, maridada al fraire ainat de Teodòr Aubanel, Joseph, pròche de Mistral.

Afogat de poesia e de lenga provençala, Legré a fòrça correspondut amb Mistral. Es mai especialament un dels organizators màgers del passatge que Mistral faguèt a París per fin de promòure Mirèio (1859). S’aprend dins la letra de Frederic Mistral a Ludovic Legré del 10 d’agost de 1858 que Mistral prevesiá d’i rescontrar Georges Sand, çò que se faguèt pas. Es Alphonse de Lamartine que l’introduirà dins lo mitan parisenc. Legré aguèt tanben una influéncia sus la causida de la ciutat de Cassís per tela de fons del segond poèma de Mistral, Calendau (1867). S’aquò es pas clarament dich al dintre de lor correspondéncia, Mistral o senhala a Paul Meyer dins una letra escricha en 1900 : “C’est lui [Legré] qui me donna l’admiration de Cassis et de son littoral, lors de ma poursuite d’Esterelle dans les strophes de Calendau.”

Sommaire

Pour contacter l'établissement

Bibliothèque municipale

12, avenue Georges Pompidou

24000 Périgueux

Tél : 05 53 45 65 45

Fax: 05 53 45 65 49

Site Internet : http://www.perigueux-bibliotheque.fr/

Historique et missions

Le fonds patrimonial de la bibliothèque de Périgueux tire son origine des confiscations révolutionnaires. Elles furent rassemblées dans la bibliothèque du district qui devint, en 1795, la bibliothèque de l'École centrale du département puis, après la suppression de ces écoles en 1804, la bibliothèque municipale de Périgueux. Depuis cette époque, le fonds n'a cessé d'être enrichi par le travail des bibliothécaires qui s'y succédèrent et par des dons significatifs comme les fonds Lapeyre, Saint-Astier ou Marius Lévy.

Les collections occitanes de la Bibliothèque municipale de Périgueux

Les collections patrimoniales de la Bibliothèque municipale de Périgueux connaissent un accroissement continu, en particulier le fonds Périgord, présentant une grande variété de documents, dont un grand nombre touchent à la thématique occitane. De nombreuses monographies imprimées, parmi lesquelles nous trouvons les œuvres des poètes et auteurs classiques occitans : Frédéric Mistral, Marcelle Delpastre, Bernard Manciet, Yves Rouquette…, une collection présentant une production variée et dans les différents dialectes de la langue, des enregistrements sonores de groupes musicaux occitans, ainsi que des méthodes d'apprentissage de la langue et des textes littéraires lus, des titres de presse, vivants ou morts. A ces ouvrages présents en magasin et dans le fonds Périgord, s’ajoutent quelques pièces plus anciennes contenues dans le fonds ancien.

Les fonds Léon Lapeyre et Jules Pellisson contiennent quelques pièces en occitan.

Instruments de recherche disponibles :

Consulter l'inventaire du fonds Léon Lapeyre

Consulter l'inventaire du fonds Jules Pellisson