Explorar los documents (130 total)

Nicolas Saboly est sans conteste le rédacteur de noëls - cantiques en langue vulgaire célébrant la Nativité - le plus connu aujourd'hui. Réputé au XVIIe siècle pour la saveur de ses textes, il apparaît aujourd'hui comme le principal acteur de la tradition provençale autour de Noël.

La tradition des chants de noël

Le genre des noëls, apparu au XIe siècle, rencontra à l'époque un grand succès. Les noëls étaient alors les seuls chants en langue vulgaire autorisés dans les églises, compréhensibles par le plus grand nombre. Pouvant s'inspirer de sujets d'actualité ou des coutumes locales, ils sortent du champ liturgique pour s'imposer en tant que véritables airs populaires.

Chaque grande ville, chaque région avait dans le courant du XVe et du XVIe siècle son noëlliste attitré qui, chaque année, aux alentours du 25 décembre, publiait ses cantiques. Parmi ces noëllistes, figuraient des membres du corps ecclésiatistique, des organistes mais aussi quelques clercs, souvent compositeurs d'airs populaires.

Nicolas Saboly, sa vie

Nicolas Saboly, est pour sa part un noëlliste provençal. Il naît dans le Comtat Venaissin, à Monteux, le 30 janvier 1614 dans une famille de consuls.

Issu d'une famille d'éleveurs, il grandit au milieu des bergers et des troupeaux de moutons.

Destiné à l'état ecclésiastique, il entre très tôt au collège de Carpentras chez les jésuites avant d'être nommé à 19 ans recteur de la chapellenie de Sainte-Marie Madeleine, fondée au maître-autel de la cathédrale Saint-Siffrein à Carpentras.

En 1635 il est appelé au sous-diaconat, diaconat et prêtrise avant d'être nommé maître de chapelle et organiste de la cathédrale Saint-Siffrein de Carpentras.

La publication des noëls

C'est à cette date que Nicolas Saboly semble avoir commencé à composer ses noëls, dans un premier temps pour ses intimes, puis publiés plus tardivement.

Il ne nous reste aujourd'hui aucune trace des manuscrits de Nicolas Saboly mais on sait que ses noëls ont été publiés de son vivant entre 1669 et 1674, chaque année sous la forme de petits fascicules. En tout, un peu plus d'une cinquantaine de noëls lui sont attribués, tous écrits en langue occitane.

Nicolas Saboly aurait composé très peu de musiques pour accompagner ses noëls. Il était alors de tradition d'écrire les paroles des chants sur des airs populaires empruntés à d'autres compositeurs ou à des airs d'église. Nicolas Saboly a souvent repris des airs à la mode pour accompagner ses compositions. En témoigne son cantique « La Bona Novela » dont la trame musicale s'appuie sur une gavotte de Praetorius devenue ensuite l'air d'une bourrée à deux temps en Berry : « En passant la rivière ».

Ainsi, seules une dizaine de mélodies auraient été composées par l'auteur pour accompagner ses chants.

Le contenu des noëls

Par le biais de ses noëls, Nicolas Saboly déplace la scène de la Nativité en Provence, en lui confiant tous les attributs de la coutume comtadine.

La plupart de ses cantiques font apparaître des bergers, venant des coteaux du Comtat Venaissin. Ce sont ses propres contemporains qu'il met ainsi en scène reprenant dans ses noëls leur parler, leurs moeurs, leurs habitudes mais aussi leurs légendes et des aspects de leur religion populaire.

Dans ses poésies d'inspiration populaire, apparaissent régulièrement des éléments d'actualité. Ses sentiments politiques ont même pu apparaître dans certains noëls, notamment son attachement aux "Pévoulins", gens du petit peuple meneurs d'une révolte en Avignon en 1653 contre les "Pessugaux", soutiens de l'administration pontificale. Un des premiers noëls qui lui est attribué, « Nouvé de l'an 1660 après le mariage de Louis XIV », outre son titre, évoque également dans son contenu le mariage du roi et la conclusion du traité des Pyrénées, marquant la fin de la guerre de Trente Ans. Dans l' «Estrange Deluge » publié en 1674, il fait allusion à la terrible inondation d'Avignon survenue la même année. Enfin, dans « La miejo nue sounavo » publiée en 1672, il fait référence à la Guerre de Hollande commencée la même année.

Enfin, on ne peut pas ignorer l'aspect éminement satirique des textes de Nicolas Saboly, ce dernier dotant souvent ses écrits de traits moqueurs et critiques contres les prêtres, les gens du monde, les nobles et magistrats, les riches et les pauvres. Ainsi un de ses noëls les plus célèbres, « I a proun de gens » (connu aussi sous le titre « La cambo ma fa mal ») aurait été rédigé pour se moquer d'un curé boiteux dans l'entourage proche de l'organiste de Carpentras.

Le dernier recueil de noëls de Nicolas Saboly sera publié en 1674 mais tous ses cantiques se sont largement répandus dans la culture populaire avant d'être transmis jusqu'à nous aux côtés des noëls de Natalis Cordat (1610-1663) ou encore ceux de N.D. Des Doms.

Pour aller plus loin...

Voir les partitions des noëls de Saboly sur Occitanica.

Voir sur Lo Trobador, toutes les éditions des noëls de Saboly.

Voir sur Lo Trobador tous les ouvrages sur la vie et l'œuvre de Saboly.

Les treize desserts de Noël sont spécifiques à la Provence, bien qu'on les retrouve aujourd'hui dans les zones limitrophes à celle-ci. De nos jours fixés à treize, le nombre et les produits sélectionnés semblent avoir évolués dans le temps, avant que la tradition ne leur impose des contours définis.

Une tradition ancienne ?

Les premières mentions

Les treize desserts viennent clore sur une touche sucrée le « gros souper » provençal, principalement composé de plats maigres. Cette abondance de confiseries spécifiques dans les commémorations de Noël en Provence, s'inscrit dans la tradition méditerranéenne d'une sociabilité reposant sur le partage de douceurs. La tradition des desserts provençaux semble remonter à plusieurs siècles, sans qu'une datation exacte ne puisse être proposée. Une tradition ayant d'ailleurs évoluée au cours du temps pour se fixer aux alentours du XIXe siècle.

C'est en 1683 que paraît le premier ouvrage connu, mentionnant la pratique des desserts de Noëls provençaux. François Marchetti, prêtre de l'église de Marseille, évoque dans le onzième des dialogues qui composent son ouvrage Explication des usages et coutumes des Marseillais, de nombreux éléments encore présent dans les cérémonies entourant la nativité : les trois nappes, l'offrande de gâteaux, les treize pains... Seuls quelques fruits secs mentionnés dans sa présentation, évoquent la pratique des treize desserts.

Par la suite, Laurent Pierre Bérenger dans Les Soirées provençales ou Lettres sur la Provence, puis Aubin-Louis Millin en 1808 : Voyage dans les départements du Midi de la France, dresseront un inventaire plus détaillé des mets composant les desserts de Noël en Provence ; sans que jamais un chiffre spécifique ne leur soit cependant associé.

Le tournant du XIXe siècle

Au XIXe siècle, de nombreux auteurs et érudits, tout particulièrement les félibres et Frédéric Mistral, se penchent sur la question des cérémonies du Noël provençal traditionnel. Cette période de remembrança (mémoire) va contribuer à donner un second souffle à une tradition en perte de vitesse à cette époque. C'est également durant cette période que vont se fixer, voire se figer les contours de cette tradition. Elle se voit progressivement doter d'un nom, « calenos » (Villeneuve-Bargemont, La Statistique du département des Bouches-du-Rhône. 1821-1826), puis d'un nombre défini. Si en 1885, Edmond de Catelin (dit Stephen d'Arves) évoque « douze desserts obligatoires », ils sont au nombre de sept chez l'Américain Thomas A.Janvier quelques années plus tard.

C'est au milieu des années 1920, que le nombre treize s'impose définitivement, porté par la liste détaillée du Dr Joseph Fallen, publiée dans l'édition spéciale de décembre 1925 de La Pignato : « Voici une quantité de friandises, de gourmandises, les 13 desserts : il en faut 13 oui 13 ! Pas plus si vous voulez, mais pas un de moins : notre Seigneur et ses apôtres ! ». (cf. Brigitte Poli. Les 13 desserts provençaux.).

Cette liste proposant une grande variété de fruits secs (amandes, noix, pistaches...), fruits frais (melon, oranges, poires, pommes...), nougats, pompe et fougasse à l'huile... ouvre en fait dès l'origine la voix à de nombreuses adaptations, et réinterprétations, de sorte que sur les tables provençales contemporaines, chocolats et fondants côtoient oranges et amandes.

Le gros souper

Le 24 décembre au soir, avant la messe de minuit, les familles de Provence se réunissaient autour du « gros souper ». En amont du repas, tout un cérémonial, plus ou moins respecté et identique d'une région à l'autre, était mis en place.

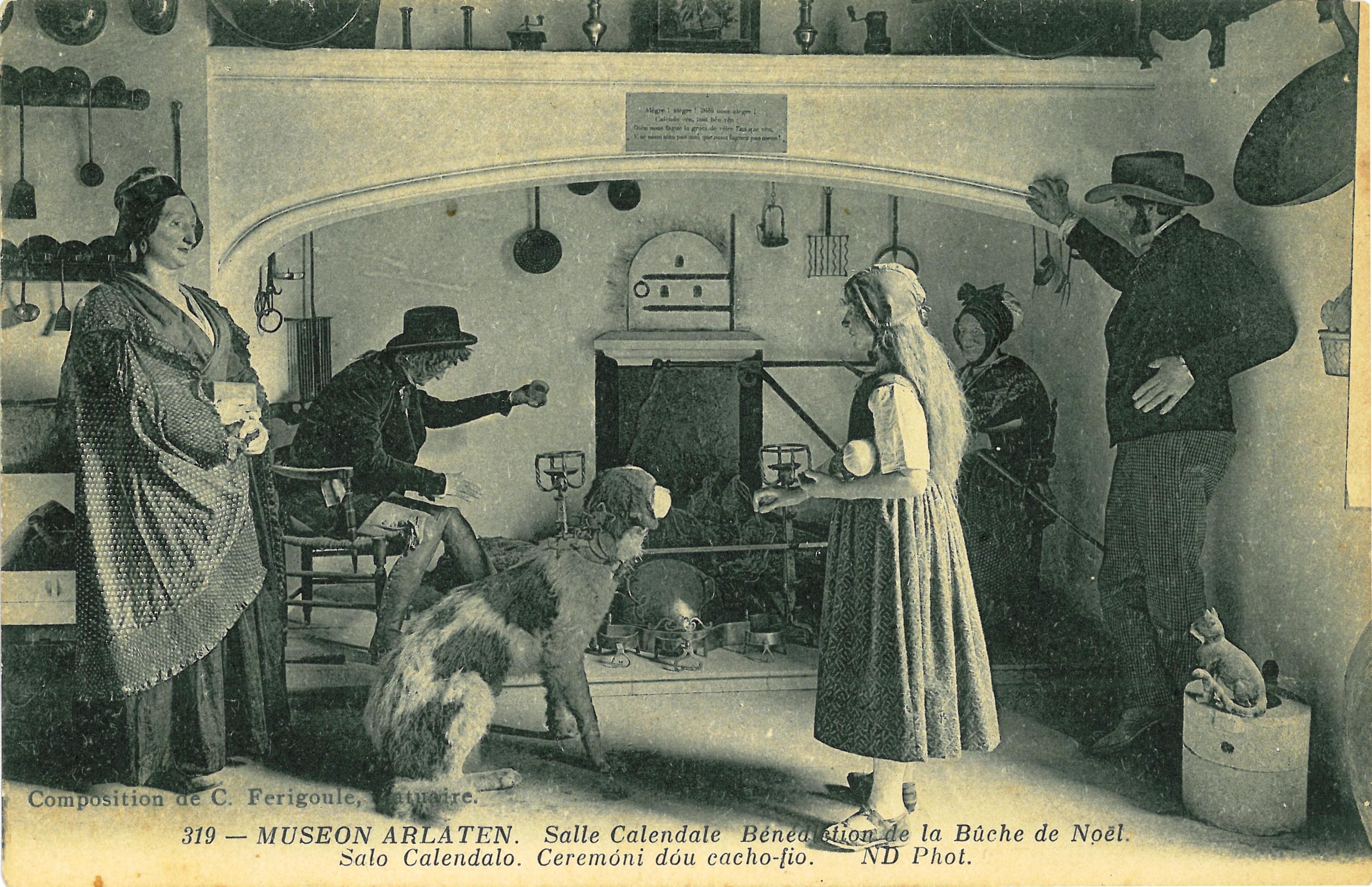

Le cacha-fuòc

Point de départ des festivités, « Lo cacha-fuòc » (en languedocien). La bûche de Noël, déposée dans l'âtre, recevait de la part de l'aïeul, un verre de vin de la première bouteille débouchée ou une burette d'huile d'olive (dans la région d'Arles et du Comtat). L'ablution s'accompagnait alors d'une bénédiction, dont les paroles, pouvant variées d'une région à l'autre, suivaient la trame générale suivante:

Le gros souper

Le gros souper, principalement composé de plats maigres (morue en raïto ou en bouillabaisse, daube de poulpe, légumes de saison, escargots, anguille à la « matelote »...), au nombre de sept (en évocation des sept douleurs de la vierge), est servi sur une table soigneusement décorée et respectant un certains nombres de coutumes.

Trois nappes blanches, une grande, une moyenne puis une petite, sont successivement disposées sur la table de sorte à faire apparaître chaque niveau. Trois lumières ou trois chandeliers, ainsi que trois soucoupes contenant du blé semé pour la Sainte Barbe, et d'autres contenant des plantes et herbes récoltées sur les collines de Provence, viennent ensuite parer cette table.

Treize pains, douze petits (les apôtres) et un gros (le Christ) sont finalement placés sur la table, finalisant une décoration symbolique (les chiffres trois, sept, et treize) dans laquelle le gui ne trouve pas sa place (il est dans ces régions, supposé porté malheur).

Les treize desserts

D'une région à l'autre, les éléments composant les treize desserts peuvent différer. Certains cependant constituent des incontournables. En voici la liste et quelques explications sur leurs origines.

Les quatre mendiants (les fruits secs)

Les “pachichòis” provençaux constituent des mets abondants, traditionnellement intégrés aux habitudes alimentaires des méditerranéens. Quatre d'entre eux sont particulièrement appréciés lors des festivités de Noël, ce sont les quatre mendiants, en référence aux principaux ordres religieux auxquels ceux-ci renverraient.

- la figue sèche (li figa seca) équivaudrait ainsi par sa robe grise, aux Franciscains.

- les raisins secs (li passarilha ou pansa): Augustins (robe rouge).

- les amandes (lis amellas): selon les versions, elles renvoient soit aux Dominicains, soit aux Carmes. la noix (Augustins), noisette (Carmes).

Les fruits frais

Différents fruits frais, conservés depuis le mois de septembre dans les caves et greniers, progressivement rejoints par des fruits exotiques des anciennes colonies, viennent apporter une touche sucrée complémentaire :

- le raisin: conservé jusqu'à noël dans les caves et les greniers.

- le melon d'eau, ou « verdau », peu à peu abandonné cependant.

- l'orange: ce fruit, qui n'est pas à l'origine un produit spécifique à la Provence, est toutefois attesté dès le XVIIIe siècle par Laurent Pierre Bérenger. Elle sera par la suite accompagnée de la mandarine corse ou espagnole.

- les kiwis, ananas, mangue... et d'une façon générale importance des fruits exotiques.

Les confiseries et pâtisseries

La pompe à l'huile (pompa à l'òli), connue également sous le nom de gibassier ou de fougasse, est un gâteau parfumé à la fleur d'oranger. Traditionnellement, elle est le plat porté par Pistachier (personnage typique de la crèche et de la pastorale provençale), et doit être rompue (et non coupée) sous peine d'être ruiné dans l'année à venir ; dans une symbolique de partage.

La pompe consommée actuellement semble différer des pompes traditionnelles, autrefois fabriquées avec de la farine de froment. Son nom demeure une énigme, évoquant pour certain la capacité de la farine à absorber l'huile versée lors de la préparation, ou parce que ce gâteau est souvent utilisé pour saucer le vin cuit en fin de repas.

Quasiment incontournable dans toute la Provence, ce plat est toutefois remplacé dans le Comtat et la Drôme par les « panaios » , tartes aux garnitures très variées.

Le nougat :

- Blanc: miel, sucre, blancs d’œufs et des amandes auxquelles on peut substituer des noisettes ou des pistaches.

- Rouge: un nougat à la rose et aux pistaches.

- Noir: miel et amandes. (le nougat fabriqué maison).

Diverses légendes entourent le nougat, dont une fut relatée en 1935 dans le journal «La Pignato ». Selon celle-ci, le nougat de la liste des treize desserts, serait le rappel d'une offrande faite au jeune Jésus, par un Maure, présent dans la suite des Rois Mages.

À ces différents produits traditionnels de la Provence se sont greffés depuis différentes pâtisseries et friandises contemporaines.

Charles Camproux (1908-1994) est l'une des figures incontournables de la culture occitane contemporaine. Il participa activement à la naissance de l'occitanisme moderne dans l'entre-deux-guerres, puis fit entrer les études occitanes à l'Université. Ses travaux de linguistique sont une contribution majeure à la connaissance de la langue occitane.

Charles Camproux (1908-1994) est l'une des figures incontournables de la culture occitane contemporaine. Il participa activement à la naissance de l'occitanisme moderne dans l'entre-deux-guerres, puis fit entrer les études occitanes à l'Université. Ses travaux de linguistique sont une contribution majeure à la connaissance de la langue occitane.

Né à la Belle de Mai, quartier populaire de Marseille en 1908 dans un milieu ouvier, le jeune Camproux perd son père, mort au combat en 1917. Charles Camproux connait dès lors une enfance difficile, entre pauvreté et petite délinquance, qui le conduisent à l'orphelinat Dom Bosco à Montpellier. "Les méthodes d'éducation des salaisiens étaient cependant en avance sur leur époque et, si ceux-ci n'arrivèrent pas à faire de Camproux le prêtre qu'ils attendaient, ils en firent un chrétien et un bon élève." (Jean-Marie Petit, voir bibliographie ci-dessous).

2. L'entre-deux-guerres et la fondation de l'occitanisme moderne.Devenu professeur (à Mende puis à Narbonne), Charles Camproux s'engage résolument dans un occitanisme politique, très critique vis-à-vis du Félibrige. Il rencontre dans les années 1920 des figures majeures de la nouvelle "jeunesse occitane" : Paul Ricard et Jòrgi Reboul à Marseille, puis la génération du Nouveau Languedoc à Montpellier. Il fonde plusieurs organisations de jeunesse et revues militantes, dont la plus célèbre, Occitania, sera dans les années 1930 le principal organe des mouvements occitanistes. En 1935, Camproux fait paraître à Narbonne Per lo camp occitan, "aquela òbra de basa, primièra de son biais e maire de tant d'autres." (Max Rouquette, "Per saludar Carles Campros", Oc, n° 33, 1994). Ce recueil d'articles politiques va alimenter les combats de toute une génération. "Sa doctrine de l'Intranationalisme à l'Internationalisme est celle d'un chrétien social, farouchement anti-fasciste, proudhonien, spiritualiste et humaniste" (J.-M. Petit, op. cit.).

Occitania fonde en 1935 le Parti Occitaniste à structure très fédérale. En 1930 il avait été l'un des membres fondateurs de la Societat d'Estudis Occitans (S.D.E), où il œuvra activement pour les questions philologiques. Louis Alibert trouva en Charles Camproux un défenseur dévoué de ses thèses linguistiques (il voyait notamment dans la graphie d'Alibert un outil fédérateur et l'adopta immédiatement pour ses publications et travaux. Il sera d'ailleurs l'un des premiers - le premier ? - à l'introduire à l'Université et dans les instances officielles).

3. La guerre et la Résistance.

Enrôlé en 1939 dans les chasseurs alpins, Charles Camproux est fait prisonnier à Epoye et passe quinze mois au stalag (il créera une Université de Camp où il fait des conférences sur Mistral, les troubadours, etc.), dont il finit par s'évader grâce à la complicité d'un fonctionnaire allemand lecteur d'Occitania. Revenu à Montpellier il entre immédiatement dans la lutte armée clandestine. Parallèlement il est chargé de cours à la Faculté des Lettres de Montpellier pour la langue et littérature d'Oc. Son apport dans les mouvements de Résistance héraultais pendant la guerre et à la Libération est primordiale.

4. Le professeur.Après la guerre, Charles Camproux demeure un militant de la cause (politique) occitane, mais s'investit essentiellement dans la revendication pédagogique (il avait créé dès 1937 l'Office de l'Enseignement de la Langue d'Oc) et universitaire en cherchant à donner une place honorable aux études occitanes au sein de l'Université.

En 1954, Camproux soutient une thèse d'Etat en Sorbonne sur la syntaxe occitane à partir de l'étude des parlers populaires du Gévaudan à partir d'une enquête linguistique de terrain. Elle paraîtra en 1958 sous le titre Étude syntaxique des parlers gévaudanais (Faculté de Montpellier, P.U.F, 1958) : "Rejetant systématiquement tout examen de la langue littéraire des félibres, trop imprégnée de tournures françaises, l'auteur se tourne résolument vers les parlers populaires et se propose de mettre en lumière l'originalité profonde de leur syntaxe, tant vis-à-vis de français que de la langue félibréenne" (Pierre Bec, "L'originalité linguistique de l'occitan : à propos de la thèse de Charles Camproux", dans Lettres françaises, avril 1960.)

Au-delà de l'étude détaillée de la langue des habitants du Gévaudan, Charles Camproux livre dans les faits une contribution majeure à la reconnaissance d'une syntaxe de la langue occitane, longtemps niée par certains romanistes à la suite de Gaston Paris. Camproux prouve l'originalité syntaxique des parlers populaires du Gévaudan et "à travers eux, l'originalité de la syntaxe d'Oc par rapport au français."

En 1957, il devient titulaire de la chaire de Grammaire et philologie française à la Faculté des Lettres de Montpellier. Une longue lutte s'engage alors pour faire reconnaître une place à la langue et littérature d'Oc à l'Université. En 1953 il avait publié une œuvre majeure pour la (re)connaissance de la culture occitane, son Histoire de la littérature occitane (Paris, Payot, 1953). "Ce livre, qui est l'un des premiers grands livres de l'occitanisme culturel contemporain, est certes un travail d'érudition, mais c'est aussi, pour lui, un travail de "propaganda". Il apporte là de nombreuses et magistrales réponses à une ignorance française qui n'aura désormais plus d'excuse." (Jean-Marie Petit, op. cit.).

5. Le poète :

Le professeur et le militant-idéologue Camproux sont plus connus que l'écrivain, malgré une œuvre poétique qui marqua les Lettres d'oc contemporaines.

Charles Camproux publia quelques poèmes dès 1937-1938 dans diverses revues, mais c'est avec la guerre et la captivité que naît le poète. Ses Poëmas sens Poësia, écrits au stalag, sont publiés dès son retour de captivité en 1942 suivi d'un autre recueil, Poëmas de Resistencia, publiée en 1943-1944. "Estranjament, sembla, i calguèt la guèrra e la captivitat per lo despertar en el. Coma d'un còp. Amb, subran, una paraula, un ton nòu, de fons despartit de las etèrnas sansònhas das epigònes de Mistral, dau dolent alexandrin, ont d'Arbaud se delembrava en longas contilenas, tot delembrant dau còp las piadas de la Bèstia, entre sansoira e morvens. Una paraula davant la vida, lo mond, e los mistèris. Davant l'astre. E qu'o dis tot simplament, dins lo parlar nus de cadun. (...) Sens i cercar ges de semblança, i a, dons lo ton d'aquela poësia, una frairetat d'ime e de parlar ambe Frances Villon. Sentida parièra, carnala, e dicha sens flors, coma o sap èstre çò que tòca a la vida quand i arriba de se sarrar de la mòrt." (Max Rouquette, op. cit.)

Pour en savoir plus :1/ Jean-Marie Petit, Hommage à Charles Camproux / Omenatge a Carles Campros, Béziers, Centre International de Documentation occitane, 1983 (100 p.)

Ce petit livre contient la biographie la plus complète de Camproux parue à ce jour ainsi qu'une bibliographie très détaillée et de nombreux documents d'archives reproduits (photos, correspondances, textes)

2/ Mélanges de philologie romane offerts à Charles Camproux, Montpellier, CEO, 1978 (2 vol.)

Contient une courte biographie et une bibliographie détaillée.

3/ Robert Lafont, Christian Anatole, Nouvelle histoire de la littérature occitane, tome II, Paris, Presses universitaires de France, 1970.

Quelques pages consacrées à Charles Camproux (voir l'index à la fin du volume). Contribution intéressante car elle replace la vie et l'oeuvre de Camproux dans le contexte de l'histoire littéraire et politique occitane du XXe siècle.

4/ "Charles Camproux. de la philologie à l'histoire" , dans la revue Lengas, 53, 2003.

Articles de Robert Lafont, Philippe Gardy, Philippe Martel, Jean-Pierre Chambon, Jean-Marie Petit.

5/ Laurent Abrate, Occitanie 1900/1968 : des idées et des hommes, Institut d'Estudis Occitans, 2001.

Dans cette récente synthèse historique sur les mouvements militants pour la langue d'oc, une grande partie du chapitre sur les années 1930 est consacrée à Charles Camproux.

6/ Max Rouquette, "Per saludar Carles Campros", Oc, n° 33, octobre 1994.

Un court article où Max Rouquette revient sur l'œuvre poétique riche et méconnue de Charles Camproux.

7/ Aurélia Lassaque, "Résister : les poèmes de guerre de Charles Camproux" et Jean Arrouye, "Bestiari de Carles Camprós", dans Philippe Gardy, Marie-Jeanne Verny (editeurs scientifiques), Max Rouquette et le renouveau de la poésie occitane : la poésie d’oc dans le concert des écritures poétiques européennes (1930-1960), Actes du colloque de Montpellier (3 et 4 avril 2008), Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2009.

Deux contributions récentes sur l'œuvre poétique de Charles Camproux.

Le carnaval constituait autrefois un événement très populaire, notamment dans les villages de l'Hérault. Les divertissement organisés lors de ces réjouissances étaient variés, proposant défilés de chars, fanfares, concours et diverses danses.

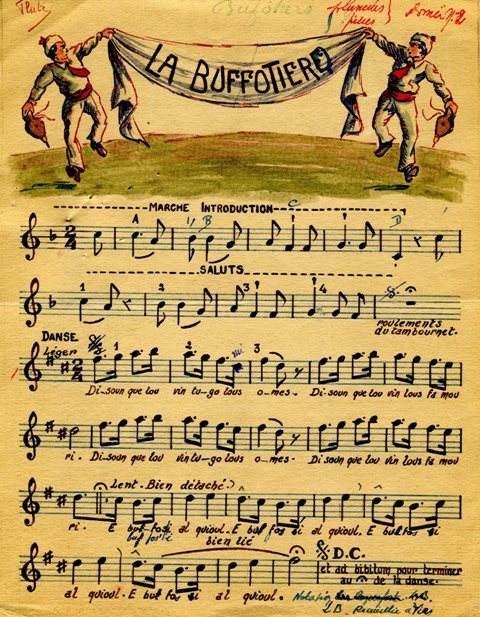

Parmi celles-ci, figure le branle des Soufflets (Bofets de la plaine de l'Hérault), parfois aussi connu sous le nom de buffatière (Montagne Noire), ou Bufali (Carcassès). Elle est le plus souvent dansée le Mercredi des Cendres, jour de la dissolution des corps selon l'Evangile, ce qui explique la présence de farine, cendres, ou confettis dans de nombreuses interprétations de la Danse des soufflets. (cf. La fête en Languedoc de Daniel Fabre et Charles Camberoque. Privat, 1977).

Les danseurs, vêtus de chemises et de bonnets de nuit féminins, sont armés de soufflets de cuisine, tandis qu'en tête de cortège, le meneur de la danse, parfois juché sur un âne, porte la plupart du temps un soufflet de forgeron, plus imposant.

Débutant par des farandoles le long des rues, le branle des Soufflets se pratique généralement sur une place, au son du tambourin et du hautbois. Le corps plié en deux, les participants soufflent de leur instrument le bas du dos de leur prédécesseur. Ils se redressent alors et placent leur soufflet de leur main droite, à hauteur de visage, avant se placer l'un à la suite de l'autre de façon à former un rang. Ils entament alors la chanson des soufflets. (cf. Les danses Populaires, les Farandoles, les Rondes, les Jeux Chorégraphiques et les Ballets du Languedoc Méditerranéen de Jean Baumel. Toulouse, 1958).

Nous vous proposons ici les paroles et les pas rapportées par Jean BAUMEL dans son ouvrage (op.cit. P.98-106.) D'une région à l'autre et selon les versions, ce modèle est susceptible d'évoluer. Nous reproduisons ici le texte tel qu'il a été proposé par l'auteur ainsi que sa traduction en français. Vous trouverez également ci-après en gras, une version proposant une orthographe corrigée du texte original.

« E, Jan dansaba san culota/ E, Janetoun san coutilloun »

« Et Jean dansait sans culotte/ et Jeannette sans cotillon (jupon) ».

E Joan dançava sens culòta/ E Joaneton sens cotilhon.

Se penchant alternativement de droite à gauche, et de gauche à droite, ils interprètent alors le refrain :

« E bufa ie au cuou/ Que n'a bien besoun »

« Et soufflez-lui au derrière/ Il en a bien besoin ».

E bufa li al cuol/ Que n'a ben de besonh.

La danse est ensuite complétée par des pas français en avant et en arrière ou des pas de polka selon les versions, sur le refrain suivant :

« Jamaï, gagnan bimboya/ Tant que faren autan./A toutas aquellas fillas/ Ie cau un galan/ Lou pe, lou pe, lou pe. (bis)

« Jamais, ils ne feront fortune/ S'ils continuent à agir ainsi./ A toutes ces filles/ Il leur faut un galant/ Le pied, le pied, le pied. »(les danseurs tapent du pied).

Jamai ganhan « bimboya »/ Tant que faràn aital/ A totas aquelas filhas/ Los cal un galant/ lo pè, lo pè, lo pè. (bis).

« La man, la man, la man ».

« La main, la main, la main ».

La man, la man, la man.

Les danseurs élèvent le soufflet de bas en haut :

« A toutas aquellas fillas/ Ie cau un galan ».

« A toutes ces filles/ Il leur faut un galant. »

A totas aquelas filhas/ Los cal un galant.

Les participants font ensuite une ronde avant de se remettre en ligne :

« Toujours me parloun de mas caousses/ Jamaï me las petassoun ».

« Toujours ils me parlent de mes chausses/ Mais jamais, ils ne me les réparent. »

Totjorn me parlan de mas cauças/ Jamai me las pedaçan.

Les jeunes hommes terminent leur danse face à face, le corps penché :

« E bufa ie au cuou/ Que n'a bien besoun »

« Et soufflez-lui au derrière/ Il en a bien besoin ».

E bufa li al cuol/ Que n'a ben de besonh.

Avant de quitter la place, le dos penché, remuant les genoux de l'intérieur vers l'extérieur, en jouant du soufflet.

François Dezeuze, dans son ouvrage Saveurs et Gaïtés du Terroir Montpelliérain (Montpellier, 1935, p235.) précise que la danse reprenait parfois après le repas, faisant intervenir pour moitié des porteurs de bougies allumées, pour l'autre des danseurs munis de soufflets, cherchant durant le branle à éteindre ces flammes.

Notons qu'il existe en fait de nombreuses variantes de cette danse, n'ayant le plus souvent en commun que le seul costume (blanc) et l'intérêt pour le séant des partenaires. Ainsi à Portiragnes, les soufflets étaient préalablement remplis de farine, tandis qu'à Bessan, la danse était réalisée par des enfants. (Baumel, op.cit.). Toutes visent également à purifier les des corps avant l'entrée dans la période du Carême.

Troubadours au féminin, femmes et auteures en un temps peu favorables à la reconnaissance de leurs droits, les « trobairitz » n'ont pas échappé depuis au double écueil des préjugés ou tout au contraire du mythe. Pourtant, tour à tour louées ou condamnées, leurs productions n'en demeurent pas moins quasiment méconnues. Qui étaient les « trobairitz » ? Quelle fut leur production ? Leur voix et les thèmes qu'elles abordèrent, sont-ils différents de ceux de leurs homologues masculins ?

I. Les Trobairitz, femmes troubadours

L'art du Trobar

Les XIIème et XIIIème siècles voient apparaître un nouveau mouvement poétique dans la partie sud de ce qui constitue aujourd'hui la France. En langue qu'ils appellent eux-même « romane » (cf. RAYNOUARD, François, Choix des poésies originales des troubadours, Genève, Paris. 1982. T.I. Introduction, p. 5-32) et que l'on désigne aujourd'hui sous le nom d'occitan, ces poètes et musiciens développent l'art du trobar et chantent la fin'amor, joi et joven (amour raffiné, joie d'amour et jeunesse).

Mouvement poétique majoritairement constitué d'hommes, l'art du trobar vit également émerger une production féminine entre 1150 et 1250. Ces femmes troubadours, également connues sous le nom de trobairitz (forme occitane classique du féminin des mots suffixés en « or »), furent, au regard des sources conservées actuellement, une vingtaine. (Meg Bogin, Les femmes troubadours, Paris, Denoël/Gonthier, 1978, p. 15)

Leurs noms et leurs productions nous sont principalement parvenues grâce à des manuscrits qui sont également nos sources d'informations majeures pour les troubadours. (cf. P. Bec, Chant d'amour des femmes troubadours, Stock, 1995, p. 17).

Les sources

Les vidas e razós (courts textes biographiques expliquant les raisons pour lesquelles les poèmes ont été écrits), constituent les principales sources permettant de connaître la biographie de certains troubadours et trobairitz. Vingt-huit chansonniers sur les quatre-vingt-quinze parvenus jusqu'à nous, présentent des textes, complets mais aussi parfois partiels, faisant intervenir une voix féminine (P.BEC, op.cit.Pp.17).

Deux de ces manuscrits sont particulièrement riches :

-

Le manuscrit H (Rome, Vatican, Lat.3207), copié en Italie au XIVème siècle. Outre de nombreux textes de trobairitz regroupés sous une même rubrique, ce manuscrit a la particularité de proposer huit enluminures de femmes-troubadours.

- Le manuscrit W (Paris, Bibliohtèque nationale. Fr 844. Olim Mazarin 96) appelé aussi "Manuscrit du roi". Contenant différentes chansons françaises mais aussi occitanes, il présente notamment la chanson de la Comtessa de Dia, "A chantar m'er de so que no volria", unique chanson de trobairitz dont nous possédions la musique (pour plus d'informations sur le sujet, consulter l'ouvrage d'Ismaël Fernandez de la Cuesta, Las cançons dels trobadors. IEO, 1979).

Ces différentes sources ont permis d'identifier une vingtaine de femmes troubadours, entre 1150 et 1250, et d'obtenir pour certaines d'entre elles, des éléments d'identification Il faut noter toutefois que les vidas des trobairitz, rédigées près d'un siècle après la mort de ces auteurs, se résument la plupart du temps à quelques lignes. Par ailleurs, la plupart des trobairitz sont principalement connues par une razó ou la vida d'un troubadour proche ou avec lequel elles partagèrent une « tenson ».

En dépit de sources limitées, les chercheurs ont pu dresser le portrait de ces poètes féminines. Il semble que ces femmes aient principalement été issues de milieux favorisés, ce qui explique qu'elles aient eu la possibilité de composer en un temps pourtant peu favorable au « sexe faible ». Elles fréquentaient d'ailleurs les mêmes cours que leurs homologues masculins. Les plus connues d'entre elles furent Almuc de Castelnòu, Iseut de Capion, Azalais de Porcairague, Na Castelloza, la comtesse de Die, Na Lombarda, Marie de Ventadorn, Na Tibors (soeur de Raimbaut d'Orange). (cf. à ce sujet l'ouvrage de Meg Bogin. op.cit. p. 15).

II. La réception des trobairitz au cours des siècles

La redécouverte du XIX° siècle

Au XVIIIe siècle, le travail mené conjointement par Dom Vaissette et Dom Vic lors de l'élaboration de leur Histoire du Languedoc, ouvre la voie d'un retour aux sources et au textes du Moyen Âge. Le regain d'intérêt pour la littérature des troubadours ouvre alors également la voie à une (re)découverte de la production de leurs homologues féminines. Différents érudits français tels que Jean-Pierre Papon (Histoire générale de la Provence, 1778) ou Rochegude (Parnasse occitanien, 1819) mentionnent quelques exemples de trobairitz au cœur de leurs ouvrages.

Les courants romantiques français puis allemand s'intéressent à leur tour à la question et en 1888 paraît Die provenzalischen Dichterinnen de O. Schultz-Gora, monographie allemande d'une quarantaine de pages qui sera pour longtemps l'ouvrage de référence sur la question, et surtout, la seule étude globale. (cf. Pierre Bec, op.cit. p. 60).

Toutefois, le jugement moral porté sur la production de ces poètes au féminin, est alors très dévalorisant comme en témoigne la citation suivante d'Alfred Jeanroy, illustre érudit français du XIXème : “ Je croirais volontiers que nos trobairitz, esclaves de la tradition, incapables d'un effort d'analyse, se bornaient à exploiter des thèmes existants, à se servir de clichés qui avaient cours, intervertissant seulement les rôles. Nous serions alors en présence de purs exercices littéraires, qui ne sont d'ailleurs pas dépourvus de mérites”. (cf ; A. Jeanroy, Mélanges. In :Action Poétique. Les trobairitz. Les femmes dans la lyrique occitane. Paris, 1978, p. 5). Ce jugement dévalorisant, repose sur des conditions morales.

Le tournant des années 1970

Il faut attendre les années 1970-80 pour que, à la faveur du mouvement de libération de la femme qui traverse alors les sociétés occidentales, paraissent de nouvelles études sur le sujet. En 1976, l'ouvrage de l'américaine Meg Bogin, Les femmes troubadours, apporte une vision nouvelle et positive de la voix féminine dans l'art du trobar. L'ouvrage, qui eut le mérite en son temps de proposer de nouvelles pistes de réflexion quant au contexte de rédaction des pièces des trobairitz, a toutefois le défaut de ses qualités. Le propos de l'auteure souffre ainsi de son engagement pour la cause féminine, lui demandant un effort pour prendre le recul nécessaire à tout travail de recherche.

L'analyse contemporaine

Alors que la production des trobairitz avait souffert jusque-là d'une ré-utilisation parfois politique bien loin du propos original de ses auteurs, la fin des années 1980 voit paraître de nombreuses études plus objectives à ce sujet. Nous devons ainsi à Pierre Bec un ouvrage sur la lyrique féminine ayant fait le point sur la question et ouvrant la voie à de plus larges réflexions (Chants d'amour des femmes-troubadours. Stock, 2005). Avant lui, Robert Lafont dans sa Nouvelle Histoire de la littérature française (P.U.F. 1970), mais aussi René Nelli (Ecrivains anticonformistes du moyen-âge occitan. La femme et l'Amour. Anthologie bilingue, Paris, 1977) avaient également permis de faire avancer la connaissance sur le sujet, tout comme plus récemment G. Zuchetto (Terre des troubadours : XIIe-XIIIe siècles : anthologie commentée, Paris : 1996).

Toutes ces analyses ont pour point de départ la recherche du côté de la production de ces œuvres: qui fut l'auteur de telle ou telle pièce, s'agissait-il réellement d'une œuvre d'une trobairitz ou d'un troubadour, qui était cette femme et quelle était son origine ? Des recherches préalables, tirant partie d'un mince mais riche corpus d'une trentaine de textes.

III. L'écriture des trobairitz

La femme du Haut Moyen-Âge et la culture

La production des trobairitz, qui renvoie au-delà de la seule analyse littéraire, à la question de la place de la femme durant le Haut Moyen-Âge, divise aujourd'hui encore les chercheurs. Quelques auteurs soulignent le statut particulier de ces femmes qui, dans une société principalement conçue et dirigée par des hommes, eurent la possibilité de s'exprimer par la voie des lettres et des arts (Meg Bogin. op.cit). D'autres, plus nombreux, tiennent à nuancer ce propos.

S'il est vrai que la femme occitane bénéficia d'un certain nombre de droits, notamment le droit d'hériter à l'instar des hommes, mais aussi l'accès à l'éducation, ces spécialistes nous mettent en garde contre la tentation de faire des trobairitz le symbole d'une condition féminine exemplaire dans le monde occitan du Moyen-Âge. Plus que tout autre facteur, il semble que ce soit au contraire le statut social privilégié de ces femmes, principalement issues de l'aristocratie, qui leur ait ouvert la voie de l'écriture.

Surtout, l'existence d'une voix féminine dans l'art du trobar signifie-t-elle l'existence d'une écriture spécifiquement féminine, proposant ses propres règles et ses propres codes ?

La production des trobairitz

Le faible nombre de pièces parvenues jusqu'à nous, une trentaine environ pour les trobairitz quand dans le même temps les écrits des troubadours s'élèvent à près de 2500, témoigne du faible nombre de femmes ayant composé à cette époque. Une impression à traiter avec circonspection toutefois, le temps ayant pu conduire à la disparition ou à la destruction de nombreuses pièces au cours des neuf siècles qui nous séparent de leurs auteurs.

La poésie des trobairitz telle que ces sources nous la donnent à voir, traite de thématiques communes à celles développées par les troubadours : la fin'amor, joi e joven. Quant à la forme, il semble qu'elles aient également adopté la plupart des genres poétiques propres à leurs homologues masculins, que ce soit les tensons (dialogue), voire, mais plus rarement, les sirventès (à caractère plus socio-politique) (cf. au sujet de leur production, l'ouvrage de Pierre Bec, op.cit p.2 ; ainsi que The Voice of the Trobairitz. Perspectives on the Women Troubadours ensemble de textes rassemblés par William D. Paden.

Six trobairitz sont auteures de chansons :

-

Azalaïs de Porcaraiga (vers 1173): 1 chanson conservée.

-

La comtessa de Dia (autour de 1200): 4 chansons conservées.

-

Clara d'Andusa : 1 chanson conservée.

-

Gormonda de Montpelhièr : 1 chanson conservée.

-

Castelhoza (environ 1210) : 4 chansons conservées.

-

Beiris de Roman : 1 chanson conservée.

Huit autres trobairitz ont écrit dans une tenson (Chanson à deux ou trois poètes qui se répondent de couplet en couplet. Voir Zuchetto p.31) :

Tensons entre trobairitz :

-

Almuc de Castelnou/ Iseut de Capion (Lubéron).

-

Alaizina Iselda/ Na Carensa.

Tensons entre trobairitz et troubadours :

-

Alamanda/ Guiraut de Bornelh

-

Maria de Ventadorn (1180-1215)/ Gui d'Ussel

-

Isabéla/ Ilias Cairel.

-

Na Lombarda/ Bernat Arnaut d'Armanhac.

-

Guilhelma de Rosers/ Lonfranc Cigala (troubadour italien).

-

Gansizda de Forcalquier/ écrivain anonyme.

Chantant à leur tour la fin'amor, renversant les rôles traditionnellement dévolus à l'homme et à la femme, la production des trobairitz présente un style qui peut sembler plus direct, moins formel que chez les troubadours ; sans que leurs écrits y perdent en valeur, comme nous le confirment ces quelques vers issus de la chanson "Estat ai en grèu cossirièr" de la Comtesse de Die :

Ben volria mon cavalièr

Tener un ser en mos bratz nut

Qu'el se'n tengra per ereubut

Sol qu'a lui fezés cosselhièr,

Car plus m'en sui abelida

No fetz Floris de Blanchaflor :

Eu l'autrei mon còr e m'amor,

Mon sen, mos uèlhs e ma vida.

Je voudrais bien tenir mon chevalier,

Un soir, nu, entre mes bras ;

Et qu'il s'estime comblé

Pourvu qu'il ait mon corps pour coussin

Car j'en suis plus amoureuse

Que ne fut Flore de Blanche-fleur

Je lui donne mon cœur et mon amour,

Mon esprit, mes yeux et ma vie.

(cf. Nouvelle histoire de la littérature occitane de Robert Lafont. Tome I. p.70.).

Nous ne savons pas si ces œuvres, au caractère parfois très intime, confinant même à la confession, furent interprétées en public. De nombreuses questions demeurent d'ailleurs en ce qui concerne la production des trobairitz, notamment concernant le fait que les tensons constituent le genre le plus fréquemment adopté par ces poètes. Il ne s'agit d'ailleurs là que d'une question parmi de nombreuses autres pouvant être formulées sur une production aujourd'hui connue, et tout à la fois méconnue.

Pour en savoir plus :

Ouvrages sur la question et la retranscription de chansons de trobairitz :

- ANATOLE, Christian, Las trobairitz in : Lo Gai Saber n.394, avril 1979. (Cote CIRDOC : CBB 420-27)

- BEC, Pierre, Chants d'amour des femmes-troubadours, Stock, 1995. (Cote CIRDOC : CAC 6198)

- BOGIN, Meg, Les femmes troubadours, Paris, Denoël/Gonthier, 1978. (Cote CIRDOC : 841.8 BOG)

- GIRAUDON , Liliane, ROUBAUD, Jacques, Les Trobairitz. Les femmes dans la lyrique occitane. Paris, Action poétique, 1978. (Cote CIRDOC : 841.8)

- LAFONT, Robert, ANATOLE, Christian, Nouvelle histoire de la littérature occitane, Paris, 1970. (Cote CIRDOC : 849.2 LAF)

- NELLI, René, Ecrivains anticonformistes du moyen-âge occitan. La femme et l'Amour. Anthologie bilingue, Paris : 1977. (Cote CIRDOC : 841.8)

- PADEN , William, The Voice of the Trobairitz, Perspectives on the Women Troubadours, Philadelphia, 1998. (Cote CIRDOC : 841 PAD)

- ZUCHETTO, Gérard, Terre des troubadours : XIIe-XIIIe siècles : anthologie commentée, Paris, 1996. (Cote CIRDOC : 841.8)

- AGUILERA, Delfina, Chants occitan féminins (CD), 2000. (Cote CIRDOC : 3.092 CHAN)

- AGUILERA, Delfina, Fin amor, 2011 (Cote CIRDOC 3.092 FINA)

- TROUBADOUR ART ENSEMBLE, Anthologie chantée des troubadours. XIIeme et XIIIeme siècles. Volume 3. (Cote CIRDOC : 3.092 TROB V3)

Chanté sur la plupart des territoires d'Occitanie, le "Se Canta" s'affirme comme un hymne fédérateur occitan. Il comprend au moins une quinzaine de variantes, toutes différentes selon les localités où il est chanté ou a été recueilli. C'est cette appropriation, cette adaptation des paroles et de la mélodie mais aussi les thèmes universels qui le traversent qui font de ce chant un véritable hymne populaire sur l'ensemble du territoire occitan.

Les origines du "Se Canta"

La paternité de Gaston Fébus

L'hypothèse la plus répandue concernant l'origine de ce chant nous renvoie vers le XIV° siècle et le Béarn. Ce serait en effet Gaston Fébus (1331-1391), comte de Foix et vicomte de Béarn qui aurait rédigé cette chanson à l'attention de sa femme Agnès de Navarre. Connu pour son érudition, sa connaissance des divers dialectes occitans parlés à l'époque mais aussi pour son amour de la musique, Gaston Fébus aurait été délaissé par Agnès de Navarre, retournée dans le royaume de son père, de l'autre côté des Pyrénées. Il aurait alors rédigé le "Se Canta" -"Aquelas Montanhas" dans sa version originale - fou de chagrin pour implorer son retour. Cette hypothèse est communément admise même si aucune preuve dans les écrits de l'époque ne nous permet de confirmer la paternité de Gaston Fébus sur cette chanson. De même, on ne connaît pas la version d'origine de la chanson, cette dernière s'étant transmise de manière orale au cours des siècles, sûrement adaptée selon les chanteurs et les époques. Ce n'est qu'au XIX° siècle que la forme du "Se Canta" a été fixée par les collecteurs et folkloristes dans les diverses anthologies de chants qu'ils ont pu publier.

L'hypothèse des bateliers toulousains

Joseph Canteloube, compositeur, musicologue et folkloriste est le premier en 1951, dans son Anthologie des chants populaires français1, à émettre une autre hypothèse quant à l'origine du "Se Canta".

Il y présente en effet une autre version commençant par ces vers : "Sul pont de Nanto ; I'a un auzelou" et analyse de cette manière l'origine de cette version du "Se Canta" : "Chanson très répandue en Roussillon, comté de Foix, Guyenne, Gascogne, Languedoc, Auvergne etc. Elle fut très probablement faite par des matelots toulousains transportant le pastel de Toulouse à Nantes pour le compte d'armateurs nantais. Le pastel était cultivé en Lauragais. Le bleu était obtenu sous forme de coque d'où l'expression pays de Cocagne appliquée à un pays heureux et riche. Ce bleu pastel fit au XVI° siècle la fortune du Midi de la France. Le pont dont parle la chanson est sans doute celui de Pirmil, situé à Nantes et qui portait, construite sur une arche, une hôtellerie pour les mariniers."1

Là non plus, aucun élément ne nous permet d'affirmer la véracité de cette hypothèse et comme l'affirme Martine Boudet, universitaire, dans son ouvrage Les Hymnes et Chants identitaires du Grand Sud - Essai sur l'emblématique inter-régionale2 : "Ce pourrait être tout aussi bien être un matelot nantais qui ayant entendu le "Se Canta", l'aurait arrangé avec des paroles adaptées à Nantes. [...] Les traductions diverses venant sans doute qu'au cours des siècles, le sens originel de ce chant a été perdu et l'on a de ce fait, écrit d'autres paroles." 2

Les versions locales

D'autres versions locales existent et font notamment référence à la ville de Nîmes ("A la font de Nimes") ou à un pré ("Al fond de la prado"). On ne sait pas à ce jour à quelle époque ces versions ont été créées ni leur origine exacte. Pour de nombreux chercheurs et érudits, l'air de Gaston Fébus serait devenu tellement populaire qu'il aurait été repris et adapté localement, voire même mélangé à d'autres chants populaires locaux.

Dans tous les cas, on trouve dans toutes les versions du "Se Canta" les mêmes thèmes et figures : les hautes montagnes - qui font penser aux Pyrénées, frontière naturelle au sud du territoire occitan - qui apparaissent comme un obstacle à la réalisation amoureuse, le rossignol servant d'intermédiaire entre les deux amants et enfin, la relation amoureuse impossible.

La symbolique du "Se Canta"

Le thème de la séparation physique et morale des amants, la figure de l'oiseau comme intermédiaire rattachent également cette chanson à une tradition plus ancienne, celle de la fin'Amor célébrée par les troubadours au XIII° siècle.

Pour d'autres, ce chant symbolise également l'alliance unissant de manière éphémère Occitanie, Aragon et Catalogne.

Enfin, Richard Khaïtzine dans son ouvrage La Langue des oiseaux3 développe une approche plus symbolique et ésotérique de ce chant : "Cette chanson dans la manière des troubadours est un texte à clef ou codé. La clef en est livrée dès la seconde ligne puisqu'il y a un oiseau dont on nous dit "qu'il chante ce qu'il chante". Il s'agit d'une chanson rédigée en langue des oiseaux, autrement dit dans une langue à double sens. Remarquons que cet oiseau chante mystérieusement et de nuit. [...] Cette chanson nous entretient de la nuit noire de la répression. Le rossignol, autrement dit le troubadour, chante la passion des Cathares persécutés. Il ne chante pas ouvertement, mais d'une manière symbolique de façon à n'être compris que de ceux à qui s'adresse ce texte. Remarquons également qu'il chante pour la dame qui se trouve au loin, l'Eglise cathare en exil. Mais pourquoi évoquer l'amandier qui fleurit ? Ses fleurs, nous dit-on, sont d'un blanc immaculé. L'art religieux utilisa fréquemment l'image de l'amande mystique, la vulve entourant la Vierge ou le Christ en gloire. L'amande, qui comporte une double écorce, très résistante, est bien adaptée à la représentation de la connaissance ésotérique qui ne s'acquiert qu'en usant de patience et d'efforts. Ceci est d'ailleurs conforme au sens profond de l'amande, laquelle en hébreu se dit luz terme désignant également la lumière. Nous devons donc comprendre ici que l'amandier aux fleurs blanches (alba) désigne le fidèle d'Amour, le fidèle de l'Eglise albigeoise. Si nous doutions de cette interprétation, l'occitan nous la confirmerait. En langue d'oc, amandier se dit amelhié (celui qui n'est pas noir). or de nombreux exégètes considèrent que, dans le poème médiéval Fleur et Blanchefleur, Fleur désigne l'Eglise catholique et Blanchefleur l'Eglise cathare. La suite de la chanson est bâtie sur le même processus. Les montagnes séparant l'amant de la dame représentent les obstacles rendant impossible la libre pratique de la religion cathare. Les derniers Parfaits et faidits se sont réfugiés de l'autre côté des Pyrénées. Pour sa foi, le croyant est prêt "à passer l'eau", à mourir sans crainte de se noyer. [...] Le terme occitan "negar" signifie, à la fois, noyer et renier. Ici, il s'agit donc d'un jeu de mots faisant référence à l'action d'abjurer sa foi. Enfin, si le parfait est prêt à passer l'eau, c'est que les cathares pratiquaient le baptême de Feu ou d'Esprit et non celui d'Eau."3

Le "Se Canta" aujourd'hui

Si les versions, les hypothèses concernant sa création et les manières d'interpréter ce chant sont nombreuses, le "Se Canta" apparaît aujourd'hui comme un chant commun à la plupart des territoires d'occitanie, résonnant comme un véritable hymne identitaire adopté par la population des territoires occitans comme en témoignent les exemples suivants.

La généralité du Val d'Aran a adopté le "Se Canta" dans sa version "Montanhes Araneses" comme hymne officiel. Il a également été utilisé comme lors de la Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Turin en 2006 pour représenter les vallées italiennes occitanes.

Le "Se Canta" est depuis 2010 l'hymne officiel des supporters du Toulouse Football Club, il est chanté avant chaque rencontre.

Enfin, sur Internet de nombreuses références sont faites à ce chant et concernent une très grande partie des territoires occitans. On peut par exemple trouver une version aragonaise. Le groupe de musique Los Hardidets a également répertorié 200 versions du Se Canta, pour la plupart directement consultables en ligne.

Si le "Se Canta" s'affirme comme un hymne identitaire occitan, il n'est pas le seul. En Provence, c'est la "Cansoun de la Coupo", rédigée par Frédéric Mistral qui s'est affirmé comme véritable hymne occitan. La chanson "Lo Boièr", datant du Moyen-Age est également depuis les années 1970 devenue un véritable hymne identitaire commun à plusieurs régions d'occitanie.

1. Joseph Canteloube, Anthologie des chants populaires français groupés et présentés par pays ou province. Tome I, Provence, Languedoc-Roussillon, Comté de Foix, Béarn, Corse, Paris : Durand & Cie, 1951.↑

2. Martine Boudet, Les hymnes identitaires du Grand Sud : essai sur l'emblématique inter-régionale, Puylaurens : Institut d'Estudis Occitans, 2009. pp.36-37↑

3. Richard Khaitzine, La langue des oiseaux : quand ésotérisme et littérature se rencontrent, Paris : Dervy, 1996.↑

La date de publication du premier Armanac de Louzero pose problème. Cette publication annuelle en langue d'oc (dialecte du Gévaudan) est régulière depuis 1903. Cependant, un premier Armanac de Louzero avait été publié en format réduit en 1899.

La publication de cet almanach se poursuit jusqu'à nos jours avec toutefois une interruption entre 1958 et 1969. Depuis 1970, il constitue un supplément annuel à la revue Lou Païs : revue régionaliste du Gévaudan et des Cévennes. Jusque dans les années 1950 il était entièrement en langue d'oc, il est aujourd'hui bilingue.

Le n° 1 de l'Armanac de Louzero (1903) met en scène, sous forme de dialogue, l'ambition de ce nouvel almanach : « L'almanach patois. (...) Il faut que je te dise, Jacou, que ma fille était à Mende, hier, pour y vendre quelques fromages. Elle en a ramené une nouvelle : il paraît que l'on va faire un livre en patois. Tu ne l'as pas entendu dire ?

— Jacou : Un livre en patois ? Non... Tu veux peut-être dire un almanach ?

— Touèno : C'est ça : un almanach en patois.

— Jacou : J'y suis maintenant, et comme disait l'autre : il suffit d'expliquer. Mais il te faut savoir, Touèno, qu'un almanach ce n'est pas un livre : un almanach, c'est un almanach... Il y a les fêtes, la pluie et le beau temps, les foires, les lunes, de petites choses pour amuser le monde, des proverbes, des contes, des chansons, des remarques... Souviens-toi, Touèno, qu'un livre il y en a beaucoup qui ne se baisseraient pas pour le ramasser, alors qu'un almanach en patois, tu verras qu'on s'y jettera dessus comme les brebis sur le sel... » (cité et traduit dans Dominique Blanc, « Lecture, écriture et identité locale : Les almanachs patois en pays d'oc (1870-1940) », voir bibliographie ci-dessous)

Comme la couverture des premiers numéros l'annonce, cet almanach « Marco las fièiros, las festos, las lunos, las sesous, i o de contes, de prouberbis, de chansous, de farços, per fa passa lou tems al brabe mounde de nostre païs. »

Selon le témoignage de Félix Buffière (1966, voir bibliographie ci-dessous), « lou Grelhet »/Félix Remize assurait l'essentiel de la rédaction de l'armamac : « Sous sa couverture de couleur, l'Armanac avait invariablement ses 64 pages. Il s'ouvrait par un calendrier détaillé et s'achevait par la liste des foires de la Lozère. Un « Catecisme de la Meirino » ou « del Peyri », un récit évangélique, un conte du pays, du diable, du renard et du loup, parfois un conte « biropassat » (traduit) de Grimm ou de Perrault : le tout entremêlé de savoureuses farces, de bons mots, de proverbes, de devinettes, de chansons, et clôturé par « l'ensenhadou » ou table des matières. »

Parmi les collaborateurs réguliers du chanoine Remize, Félix Buffière cite Ange Peytavin, curé de Mialanes (qui signait Estieine). « Chontoclar » (Albert Brunel) fournissait régulièrement des chansons et illustrait l'Armanac.

Origine de l'Armanac de Louzero :À la fin du XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle, il y a une grande vogue des almanachs en langue d'oc, liée au développement du Félibrige qui avait créé dès 1855 l'Armana prouvençau à Avignon. Celui de la Lozère a été réalisé en 1899, puis de façon régulière à partir de 1903 par Félix Remize (« Lou Grelhet ») (1865-1941). Ces almanachs eurent un très grand succès populaire, certains tirant à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires.

En savoir + sur Félix Remize :Félix Buffière, « Le chanoine Félix Remize », introduction à Félix Remize, Contes du Gévaudan, vol. 1, s.l., s. n., 1966 (CIRDOC CAB 353-1)

Sur le mouvement des almanachs en langue d'oc :Dominique Blanc, « Lecture, écriture et identité locale : Les almanachs patois en pays d'oc (1870-1940) », dans Terrain, n° 5, octobre 1985 (pp. 16-28) [disponible en ligne sur le site de Dominique Blanc, anthropologue, Ingénieur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales]

À cette époque, "entre félibrige et occitanisme politique naissant, création et action culturelle, les pièces essentielles d'un échiquier se mettent en place où Cordes sera passionnément de la partie." (J.-M. PETIT, op. cit.).

En 1934, la jeune garde occitaniste réunie autour de Charles Camproux, fonde le journal Occitania, "organ mesadier de la joventut occitana" et le premier "parti occitan". Léon Cordes, alors viticulteur à Siran, y est "delegat a la propaganda occitana païsana". Il écrit pour Occitania une série d'articles sur la question paysanne en Occitanie, "Tocas païsanas". A la fin de la décennie, alors qu'il est "cap-redactor" du journal toujours dirigé par Camproux, Léon Cordes semble avoir délaissé la question agricole pour intervenir désormais essentiellement sur la question théâtrale.

Le théâtre était pour Cordes une passion de jeunesse dans un Minervois où les troupes amateurs sont nombreuses. La région sera marquée dès 1928 par l'engouement suscité par la compagnie théâtrale d'Ernest Vieu qui joue les pièces populaires des félibres régionaux (Emile Barthe, Paul Albarel, Clardeluno, etc.).

En 1933, le jeune Léon Cordes suit la troupe et fait ses premières lectures de poèmes en public. Pour Cordes comme pour Ernest Vieu, acquis tous deux à l'occitanisme naissant, le succès populaire du théâtre félibréen les invite à considérer le théâtre populaire occitan comme un excellent moyen de diffusion de l'idée occitane auprès du public languedocien. Ils créent ensemble un Office du Théâtre d'Oc. Au cours des années 1930, Léon Cordes crée de nombreuses pièces. Entre 1936 et 1938, avec Prudòm de la luna, Cordes s'annonce comme un des plus grands écrivains de théâtre occitan du XXe siècle. De 1932 à 1987, il créera plus d'une vingtaines d'oeuvres théâtrale en occitan, la plupart ayant été jouées.

Après la Libération, une série de catastrophes naturelles l'obligent à quitter le Minervois et la propriété viticole familiale. Il restera néanmoins toute sa vie un "poèta pagés", un poète-paysan.

En 1953, il vend la propriété viticole de Siran et s'installe à Montpellier. Engagé dans l'Institut d'Estudis occitans (IEO) créé en 1945 pour refonder l'action et la pensée occitanistes par les grands intellectuels qui domineront l'après-guerre, il prend en charge un projet de "laverie" destinée à financer le jeune institut.

Confronté aux difficultés économiques d'un tel projet, finalement peu soutenu par les dirigeants de l'Institut, il revient à l'agriculture en devenant maraîcher à Lattes. Il y bâtit la propriété de "l'Ortalana", où il vivra jusqu'à sa disparition.

À partir de 1969, parallèlement au grand mouvement populaire et créatif occitan qui touche toute la création (Nòva cançon, édition, jeune théâtre populaire d'Oc, etc.), Cordes renoue activement avec ses amours de jeunesse, le théâtre et la scène populaire, et joue un rôle actif pour le développement du théâtre occitan en Languedoc. Son interprétation du Sermon del curat de Cucunhan (version de l'écrivain et félibre carcassonnais Achille Mir) restera longtemps dans la mémoire collective des nombreux villages où il le joua.

Il publie dans les années 1970 des oeuvres majeures, comme le recueil de nouvelles Los Macarels (IEO, "A tots" : 1, 1974 et 2, 1982) ou son roman La Batalha dels teules (Presses du Languedoc, "Espandi occitan", 1979).

Touche-à-tout, très tôt intéressé par le cinéma, il participe au début des années 1980 à l'aventure de l'Orsalhèr, film de cinéma en occitan réalisé par Jean Fléchet (1982). Il adapte le scénario en occitan et surtout joue un de ses meilleurs rôles.

Fidèle à Minerve, cité de son enfance et de son apprentissage, il monte à la fin de sa vie une production théâtrale ambitieuse sur le siège de la cité par les Croisés et le drame des hérétiques livrés au bûcher. Entièrement en occitan, le spectacle réunira plusieurs milliers de spectateurs deux années de suite.

Léon Cordes disparaît en 1987, laissant derrière lui une oeuvre littéraire considérable : une vintaine de pièces de théâtre, quatre romans et nouvelles, huit recueils poétiques, auxquels il faut ajouter de nombrreux essais, scénarios, bandes dessinées, illustrations, poèmes-affiches.

En 1997, Joan-Maria Petit réunit l'ensemble de l'oeuvre poétique dans une nouvelle édition. Moins connue que l'oeuvre théâtrale ou romanesque, l'oeuvre poétique de Léon Cordes est alors redécouverte comme une oeuvre majeure, marquée par une "beutat despolhada" et une géopoétique personnelle originale.

Junior Sans naît le 3 décembre 1820, au 45 de la rue Sainte-Claire, à Béziers. Il est le fils de Julien Sans, tisserand, connu pour ses Carnavalades et de Jeanne Françoise Eustasie Benezech qui meurt alors qu’il a deux ans.

Junior se marie le 8 septembre 1848, à Béziers, avec Marie-Anne Félix Gailhac fille d’un perruquier dont il aura un fils unique Aimé. Ce dernier épousera en 1871 Joséphine Sauret fille de Raymond Sauret maire de Maureilhan.

Dans la poésie « Moun bouyache à la mar de Serigna », pièce primée au concours de la Société archéologique de Béziers en 1855, il se qualifie d’imprimeur.

C’est en 1875 qu’il publie son premier recueil de poésies intitulé : Bèit telados qui contient huit poèsies dont une consacrée au sculpteur Antonin Injalbert et une autre à l’épidémie de choléra qui frappa Maureilhan en 1835.

En 1881, il participe à la Santo Estello de Marseille du 22 mai, où il est élu Majoral du Félibrige, premier titulaire de la Cigalo de Béziés.

Il publie cette même année son second recueil Autros bèit telados qui contient huit nouveaux poèmes dont un où il rends hommage à Jean Laurès et un autre « A moun paire » où il décoche ses flèches contre Gabriel Azaïs.

Ce n'est qu'en 1893 qu'il publiera son troisième volume Un Moulou de Telados qui sera son dernier livre. A partir de cette date, il restera alité pendant 12 ans, suite à une hémiplégie, avant de décèder au 4 de la rue Clairie, à Béziers, le 29 mars 1905.

A partir de 1875, date de la publication de son premier recueil, il réunit l'ensemble de sa production écrite en langue d’oc dans plusieurs volumes manuscrits. Ces recueils qui représentent trois forts volumes reliés, constitués en grande partie de poèsies inédites, nous permettent de suivre la carrière littéraire de Junior Sans et de découvrir plus de trente années de vie biterroise.

Junior Sans écrit pour perpétuer la mémoire de ses ancêtres mais aussi leur écriture en langue d’oc. Son écriture est celle du témoignage. Il revendique sa filiation en donnant à ses poésies le nom de Telados (toiles) et en écrivant sous le pseudonyme de Felibre de la Naveto en souvenir de son père tisserand, mais aussi en restituant comme eux, dans le parler de Béziers, les évènements survenus entre 1850 et 1880 ou encore en rapportant les vieilles traditions de la cité.

Le jeune félibre Joseph Loubet qui est en relation avec Junior Sans au cours de l'année 1890 le reconnaîtra comme son maître à penser avec Stéphane Mallarmé.

Nòstra responsa : Frédéric Mistral que recita qualques vèrses de Mirèio. Aquel document uèi mitic per fòrça admirators del grand escrivan provençal a sens dota existit.

Gérard Baudin dins son obratge Frédéric Mistral : Illustre et Inconnu (Paris, H.C. éd., 2010 - cote CIRDOC : Médiathèque publique-Littérature 845.8 MIS) fa plan referéncia a un registrament de Frederic Mistral que recita qualques estròfas de Mirèio, que seriá estat realizat en 1904 per Alfred Ponge que voliá crear un musèu fonografic. L'iniciativa de Ponge aguèt pas de seguida, e calguèt esperar 1911 per la creacion en França d'un archiu de la lenga parlada a l'universitat de París per Ferdinand Bruno al mecenat de la societat Pathé.

Sus l'istòria dels archius de la paraula e lo contengut de las colleccions sonoras que son ara conservadas a la Bibliotèca Nacionala de França, podètz consultar l'article de Pascal Cordereix, "Des Archives de la parole au Département de l'Audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France -- 1911 - 2002 : un siècle de français parlé enregistré" sul site de l'universitat de Provença (Ligam : legir l'article).

Trapam pas de traças dins lo catalòg de la BNF del registrament de Frederic Mistral perque d'aprèp Michaël Abecassis (La voix des français. Vol.1 : à travers l'histoire, l'école et la presse, Bern ; P. Lang, 2008.) totes los cilindres de registrament produches per Alfred Ponge an desapareguts.

La BNF consèrva pasmens un registrament de Valeria Mistral sus Frederic Mistral realizat en julh de 1940, que se pòt consultar sus plaça (Ligam: notícia del document dins lo catalòg de la BNF).

La votz del prèmi Nobel de literatura sembla donc perduda? Existís qualques registraments filmats e muts de Frederic Mistral, en autre al senh dels archius Pathé-Gaumont. (Ligam : vèire lo site).

Autras ressorsas disponiblas:

Una partida de fons dels archius de la paraulas de Ferdinand Brunot foguèt numerizada . Los documents son disponibles a l'escota en linha (malurosament pas al telecargament) sus GALLICA (Ligam).

Avèm seleccionat un registrament en lenga d'òc "Chanson et poésies populaires en patois d'Auvergne (Ligam)".