Explorar los documents (1160 total)

Qual es Prosper Estieu ?

Regent e poèta audenc. Fonda mantunas escòlas felibrencas. Es sòci de l’Acadèmia dels Jòcs Florals de Tolosa. En 1900, es elegit majoral del Felibritge. En 1927 fonda lo Collègi d’Occitanía. Dirigís mantunas revistas, coma Lo Gai Saber e elabòra amb Antonin Perbòsc una grafia inspirada dels trobadors que servirà de basa a la grafia “classica” de l’occitan. Entreten una correspondéncia amistosa amb Mistral entre las annadas 1890 e 1910 dins laquala Mistral lo complimenta sus sa poesia e comenta sas causidas ortograficas, de còps en las li reprochant.

Descripcion de la correspondéncia

La letra del 31 de mars de 1895 es un compliment de Mistral per Lou Terradou. Ne saluda lo lirisme e l’autenticitat : “i’a qu’un fiéu de la terro pèr ama coum’acò e pèr canta la terro maire”. Sembla qu’a una vertadièra e prigonda admiracion per las òbras d’Estieu, sas criticas son elogiosas e passionadas, emplega sovent dins sa correpondéncia lo tèrme d’“artiste” per designar son amic e sarra son art d’aquel d’un orfèbre.

D’un autre costat, Mistral li manda un fum de cartetas portant de jòcs de mots entre lo nom d’Estieu e la sason.

Sommaire

1. Un symbole sacré2. Vocabulaire et expressions en occitan

3. Pour en savoir plus : bibliographie sélective

La coquille Saint-Jacques (pecten maximus de son nom savant, donné par le naturaliste Linné au XVIIIe siècle) est un coquillage de l'Atlantique Nord. En France, c'est sur les littoraux bretons, normands et du Nord-Pas-de-Calais que la production en est la plus importante. Associée au pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, la coquille est également le symbole du Mont-Saint-Michel, comme en témoignent les nombreuses coquilles figurant sur les parures et vêtements des chevaliers de l'ordre de Saint-Michel dans les représentations du XVe siècle (voir ci-contre). La Méditerranée a aussi sa coquille : le pecten jacobaeus (qui doit justement son nom à saint Jacques), petite sœur de la véritable « grande coquille » .

1) Un symbole sacré

Dans l'Antiquité

Dès l'Antiquité, la coquille Saint-Jacques est un symbole de fécondité, qu'on retrouve notamment associé à la déesse Aphrodite (chez les Grecs) ou Vénus (chez les Romains). Aphrodite / Vénus est née de l'écume, selon Hésiode ; le motif de la coquille géante enfantant la déesse apparaît plus tardivement. On le trouve par exemple dans la célèbre fresque, datée du IIIe siècle, de la Maison de Vénus à la coquille à Pompéi (voir ci-dessous).

Un symbole de piété chrétienne

Assez naturellement, la coquille est adoptée par les chrétiens comme symbole de résurrection. Elle constitue un motif d'ornementation très courant des édifices et du mobilier religieux, mais c'est avec l'extraordinaire développement du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, à partir du XIe siècle, qu'elle devient un emblème religieux majeur de l'Occident chrétien. Pendue à leur cou ou cousue sur leurs vêtements et chapeaux, elle représente un signe distinctif permettant aux pèlerins de Saint-Jacques qui sillonnent la France et l’Espagne de se désaltérer, de se nourrir et de mendier durant leur périple. La coquille devient dès lors un symbole de grande piété. On la retrouve sur les blasons des cités et les armoiries des croisés. C'est à cette période qu'elle devient « coquille Saint-Jacques ».

Les premières mentions de la coquille comme attribut du pèlerin de Saint-Jacques figurent dans le Codex calixtinus et suggèrent que la tradition remonterait au XIe siècle. L'auteur du sermon du « Veneranda dies » fait de la coquille en forme de mains ouvertes un symbole des bonnes œuvres. Il indique plusieurs noms donnés par les pélerins à ces coquillages que l'on trouve sur le littoral de Saint-Jacques-de-Compostelle : « veras » ou « vieiras », appellation locale encore en usage en galicien aujourd'hui ; « crusillas » en français ; « nidulas » pour les « Provençaux » (terme désignant tous les pèlerins de langue d'oc, pas seulement ceux issus de la Provence moderne). Nous n'avons pas trouvé d'autres occurrences du terme « nidulas » évoqué par l'auteur du sermon.

2) Vocabulaire et expressions en occitan

Bien qu'absent de la littérature culinaire occitane (il semble normal que la coquille Saint-Jacques, mets de luxe caractéristique des régions de l'Atlantique Nord, ne figure pas dans les écrits gastronomiques anciens), le terme générique idoine serait « cauquilha de Sant Jaume (ou Jacme) ». Mais on relève également des termes spécifiques et historiques, en particulier « pelerina » (ou « pelegrina »), présent notamment dans le Trésor du Félibrige de Frédéric Mistral : « coquillage dont les pèlerins ornent leur pèlerine ». Une étude sur les coquilles Saint-Jacques parue en 1930 (E. PRIOL) suggère qu'on les appellerait dans la région de Port-Vendres des « patcharinas » (publiée dans : Revue des Travaux de l'Institut des Pêches Maritimes (0035-2276) (ISTPM), 1930-06 , Vol. 3 , N. 2 , P. 143-173). Ce terme, inconnu des autres sources lexicographiques, semble cependant erroné. Il est probable que l'auteur est transcrit phonétiquement "pagelina" qui désigne effectivement sur le littoral languedocien et provençal un petit coquillage dont la forme est proche de la coquille Saint-Jacques.

On trouve parfois dans les dictionnaires occitans le terme « arcèli » mais il s'agit d'un autre coquillage, de type palourde : le « lavignon » ou « lavagnon », très courant en Charente-Maritime.

À noter, cette expression relevée dans le Trésor du Félibrige : « A pelerin fau pas vèndre couquiho » (graphie originale de l'auteur, en graphie classique « A pelegrin fau pas vendre cauquilha »).

Coquilles Saint-Jacques dans d'autres langues romanes (source WORMS) :

vieira galicien, petxina de pelegrí, peregrina (catalan), conchiglia di San Giacomo, conchiglia dei pellerini, cappasanta, capa santa (italien)

Qualques cauquilhatges corrents en Occitània mediterranèana :

- Clausissa o clauvissa : les fameuses « clovisses », très courantes dans la cuisine du littoral provençal et languedocien, spécialité du bassin de Thau (Sète), qui se cuisinent en persillade.

- Los muscles : les moules

- Las tenilhas ou telinas : devenues « tellines » ou « ténilles » en français (en Languedoc, on emploie plutôt « ténilles », d'après le terme occitan original). Le plus petit des coquillages qui vit dans le sable. Il se cuisine traditionnellement en persillade.

- Las ustras : les huîtres

3) Pour en savoir plus : bibliographie sélective

Le vocabulaire occitan des poissons et coquillages

- Un lexique occitan très complet des termes de pêches, des poissons et des coquillages de la région marseillaise (occitan provençal, graphie phonétisante)

L. PILA, Pei e Pesco daou gou de Marsiho ; Marsiho : Louis Pally ; Nice : J. de Fays, 1911. (Consultable sur le site du Ciel d'oc)

- Le Trésor du Félibrige : contient également de nombreux termes liés à la pêche, aux poissons et aux coquillages

Quelques livres de recettes en occitan

- BERTINO (Andrée) e VALLA (Fredo), 18 menú d'Occitània dediats a 18 grandas fremas de l'estòria occitana, Roccabruna : Chambra d'òc, 2006. (occitan/italien/français/anglais)

- MONTAGNE (Prosper), Le festin occitan, Villelongue d'Aude : Atelier du Gué, 1980. (contient des textes et du vocabulaire en occitan)

- MONTAGNE (Prosper), Gastronomie méridionale : littérature, art culinaire et recettes,Villelongue-d'Aude : Atelier du Gué, 1999. (contient des textes et du vocabulaire en occitan)

- REBOUL (Jean-Baptiste), La cuisinière provençale, Marseille, Tacussel, 1985 (contient du vocabulaire et un lexique des termes de cuisine en provençal)

Languedoc

- Secrets de cuisine : à la recherche des spécialités culinaires traditionnelles, Gruissan : MJC, 2012. - Còcas e cocons : pâtisseries occitanes : Quercy-Rouergue-Albigeois, Cordas : Association Cordae-La Talvera, 1998. (occitan/français)

- Liquors e confiments : Liqueurs et confitures occitanes : Quercy-Rouergue-Albigeois, Cordas : Association Cordae-La Talvera, [2000]. (occitan/français)- Sopas e menudalhas : recettes occitanes de soupes et légumes : Quercy, Rouergue, Albigeois, Cordes : Association Cordae-La Talvera, [200?]. (occitan/français) - Carns e salvatgina : recettes occitanes de viandes et de gibier : Quercy, Rouergue, Albigeois, Cordes : Association Cordae-La Talvera, [2003?]. (occitan/français)

Limousin

- ROSSI-LAGORCE (Régine), Bouligou et farcidure : le cahier d'une gourmande en Limousin, Lamazière-Basse : Maï͏ade, 2004. (occitan/français) - ROSSI-LAGORCE (Régine), Brejauda e clafotis : le nouveau cahier d'une gourmande en Limousin, Lamazière-Basse : Maï͏ade, 2004. (occitan/français)

Périgord

- VERGE-ALLARD (Gisela), Cosinar dens la cheminea, Puylaurens : IEO ; Ribérac : Novelum ed., 2007.

Gascogne

- PALAY (Simin), Autour de la table béarnaise : traditions, coutumes, terminologie, proverbes et dictons, Pau : Princi negue : Institut béarnais et gascon, 2004. (contient des textes et du vocabulaire en gascon)

Vallées occitanes d'Italie

- BERTINO (Andrée) e VALLA (Fredo), Recetari occitan : 50 recetas de las valadas occitanas, Venasca : Ousitanio vivo, 1997. (occitan/italien/français)

Provence

- CHANOT-BULLIER (Calistino), Vieii receto de cousino prouvençalo, Marseille : Tacussel, 1976 (occitan/français) - NAZET (Marion), Misé Lipeto : le calendrier gourmand de la cuisine provençale d'hier et d'aujourd'hui , Marseille : J. Laffitte, 2005 (2 vol.) (français/occitan)

Qual es Prosper Estieu ?

Regent e poèta audenc. Fonda mantunas escòlas felibrencas. Es sòci de l’Acadèmia dels Jòcs Florals de Tolosa. En 1900, es elegit majoral del Felibritge. En 1927 fonda lo Collègi d’Occitanía. Dirigís mantunas revistas, coma Lo Gai Saber e elabòra amb Antonin Perbòsc una grafia inspirada dels trobadors que servirà de basa a la grafia “classica” de l’occitan. Entreten una correspondéncia amistosa amb Mistral entre las annadas 1890 e 1910 dins laquala Mistral lo complimenta sus sa poesia e comenta sas causidas ortograficas, de còps en las li reprochant.

Descripcion de la correspondéncia

La letra del 31 de mars de 1895 es un compliment de Mistral per Lou Terradou. Ne saluda lo lirisme e l’autenticitat : “i’a qu’un fiéu de la terro pèr ama coum’acò e pèr canta la terro maire”. Sembla qu’a una vertadièra e prigonda admiracion per las òbras d’Estieu, sas criticas son elogiosas e passionadas, emplega sovent dins sa correpondéncia lo tèrme d’“artiste” per designar son amic e sarra son art d’aquel d’un orfèbre.

D’un autre costat, Mistral li manda un fum de cartetas portant de jòcs de mots entre lo nom d’Estieu e la sason.

Ça que la, Mistral admira pas tant sas causidas ortograficas : d’un costat Estieu respècta pas totjorn la grafia dels trobadors qu’a pasmens elegida coma modèl, de l’autre serva de letras que, segon Mistral, embarrassan la lectura. Aquela question tòrna sovent dins la correspondéncia.

Dins l’ensems, çò que Mistral repròcha a Estieu, es pas tant la causida del modèl que la coeréncia globala de la grafia elaborada amb Antonin Perbòsc. Mistral, que deplora una francizacion de la grafia occitana, incita los escriveires a s’apuejar sus aquela dels trobadors per la reformar en tenent compte de las particularitats dialectalas, mas en l’armonizant pron per evitar los abausiments grafics. Ça que la, sas pròprias causidas graficas son pas exemptas de tot repròchi e daissan transparéisser d’unas incoeréncias emai una cèrta subjectivitat.

Benlèu per jòc, una carteta datada del 4 de junh de 1898 es escricha en grafia “classica”.

Una autra tematica qu’a degut interessar Estieu es desvolopada dins aquela abondanta correspondéncia. Concernís la legenda d’Esclarmonda : lo 7 de julhet de 1911 Mistral tòrna transcriure per son amic un escambi dins loqual refusa lo títol de vice-president del “Comité parisien du monument d’Esclarmonde de Foix”, al motiu que crei pas mai a l’istòria d’aquela “militante cathare” esbrudida per Napoleon Peyrat. De la formulacion qu’emplega, se compren qu’i a cregut un temps, mas sas recèrcas li desvelan pas que de mençons tròp raras per justificar lo simbèu. Mistral a bastidas son òbra e sa Causa provençala sus un cèrt nombre de mites istorics e de projèctes politics que, de decepcions en remesas en question, son passats de l’estatut de conviccions a aquel d’illusions a sos uèlhs mas an pas demesit son estacament a la poesia nimai a la Causa. N’an benlèu sonque cambiada l’esséncia.

Le Mas du Juge, demeure familiale de la famille Mistral sur la route de Maillane à Saint-Rémy-de-Provence, vit naître et grandir tant Frédéric Mistral, le 8 septembre 1830, que son œuvre majeure, Mirèio.

Source: http://gallica.bnf.fr/

Nom de l'édifice :

Le Mas du Juge. Egalement connu sous les noms de Mas de Clément et Mas-Crema (de cremat : brûlé en occitan, un incendie ayant potentiellement ravagé le bâtiment, ou du fait de sa proximité avec le Clos-Cremat, comme indiqué dans les Mémoires et récits de Mistral). L'étymologie de cette appellation pourrait être à rechercher dans les anciens propriétaires du bâtiment, dont les avis divergent toutefois selon les sources. Ancienne viguerie du Procureur de Monaco (cf. Site internet des actuels propriétaires), cette demeure dâtée du XVIIIe siècle, est également attribuée à la dame Perriat, fille d'un juge de Saint-Rémy, achat lui-même réalisé auprès d'une "dame Baltrat épouse Tourel". (cf. Mistral ou l'empire du soleil, p.39).

Autres appellations :

Localisation :

Sur la route entre Maillane et Saint-Rémy-de-Provence.

Fonction d'origine de l'édifice :

Demeure de notables au XVIIIe siècle, elle devient ensuite le cœur d'une propriété agricole pour les "ménadiers" de la famille Mistral à compter du rachat de l'ensemble par Antoine Mistral en 1803, et jusqu'à la vente de celle-ci par Frédéric Mistral Neveu.

Fonction actuelle de l'édifice :

Propriété de particuliers depuis, la bâtisse accueille toutefois le public lors de visites commentées autour de la vie et de l'œuvre de Frédéric Mistral (découverte des lieux et documents à l'appui) ainsi que de nombreux événements culturels (concerts, spectacles, conférences). Découvrir le détail des propositions.

Datation :

XVIIIe siècle

Importance pour la culture occitane :

Le Mas du Juge est historiquement lié à la figure de Frédéric Mistral,poète provençal, fondateur du Félibrige et du Museon Arlaten, prix Nobel de littérature en 1904. Entrée dans sa famille en 1803 lors de l'achat de cette bastide provençale par Antoine Mistral, elle fut par la suite léguée aux aînés de la famille et revint à ce titre en 1827 à François Mistral, père du poète occitan. Le mas du Juge accueille la naissance (1830) et les jeunes années de Frédéric Mistral. Sa licence de droit obtenue à Aix-en-Provence en 1851, le futur auteur des Isclo d'Or s'installe sur les terres familiales d'où il entame son entreprise de rénovation de la langue et de la culture occitanes : "Et là même, - à cette heure, j'avais mes vingt et un ans, - le pied sur le seuil du Mas paternel, les yeux vers les Alpilles, en moi et de moi-même, je pris la résolution : premièrement, de relever, de raviver en Provence le sentiment de race que je voyais s'annihiler sous l'éducation fausse et antinaturelle de toutes les écoles; secondement, de provoquer cette résurrection par la restauration de la langue naturelle et historique du pays, à laquelle les écoles font toutes une guerre à mort : troisièmement, de rendre la vogue au provençal par l'influx et la flamme de la divine poésie." (Memoires et récits, édition de 2008, Arles, Actes Sud, p.159). C'est entre ses murs qu'il entreprend d'ailleurs de rédiger la première de ses oeuvres majeures, Mirièio. Le 4 septembre 1855, le décès de François Mistral, et les litiges relatifs à la succession, conduisent Frédéric et sa mère, Délaïde, seconde épouse du patriarche, à quitter la propriété définitivement. L'épisode, douloureux pour le poète, est relaté dans ses Memòri e racontes : "une semaine après, au retour du service, le partage se fit.[...] Et au Mas paternel, qui n'était pas dans mon lot, il fallut dire adieu". (Ibid, p.247). Celle-ci revient alors, selon la tradition provençale, au fils aîné Louis Mistral, et après lui à son fils Théophile Mistral. A la mort de celui-ci, Frédéric Mistral, petit-neveu de l'illustre aïeul hérite du Mas du Juge, la vendant plus tard hors du cercle familial.

Eléments remarquables :

La propriété se composait du temps des Mistral d'un ensemble de 25 ha de terrain, ainsi que d'un corps de ferme. "La bastidasso ount nasguère, en fàci dis Aupiho, toucant lou Claus-Créma, se ié disié lou Mas dóu Juge : un tenemen de quatre couble, emé soun pastre, sa servènto [...]" / "La vieille bastide où je naquis, en face des Alpilles, touchant le Clos-Créma, avait nom le Mas du Juge, un tènement de quatre paires de bêtes de labour, avec son premier charretier, ses valets de charrue, son pâtre, sa servante [...]". (cf. Sur les pas de Frédéric Mistral p.11) De forme longitudinale, la demeure est entourée d'un vaste jardin. Prélude à l'arrivée au mas, une allée de platanes, et sur le côté du chemin, un muret aujourd'hui gravé d'un portrait de Frédéric Mistral. Sur l'un des murs latéraux du mas, figure également une plaque portant l'inscription suivante "Dins aqueste Mas dou Juge Frederi Mistral es nascu lou 8 de setèmbre 1830 i'a viscu sa bello jouinesso. Escri si proumièris obro e pièi "Mirèio" lou quittant, en setèmbre 1855, qu'après la mort de soun segne paire Francés Mistral, de qu'au a escri : "C'est lui qui m'a rendu poète". Lauso aubourado lou 18 de mai 1959, jour de la Santo-Estello à Maiano. Pèr li siven de soun rèire-nebout e fihou, prouprietàri dou mas Mireien." Dans ce Mas du Juge, Frédéric Mistral est né le 8 septembre 1830 et y a vécu sa belle jeunesse. Il y écrivit sa première oeuvre et puis "Mirèio", ne le quittant, en septembre 1855, qu'après la mort de son père François Mistral, du quel il a écrit : "C'est lui qui m'a rendu poète". Pierre érigée le 18 mars 1959, jour de la Saint-Estelle à Maillane, par son grand-neveu et fils, propriétaire du mas Mireien."

Statut de protection :

La maison elle-même n'a pas fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement aux Monuments historiques. Le Jardin du mas toutefois, a fait l'objet d'une campagne d'inventaire en 1994.

Ressources en ligne

[imatge id=21470]

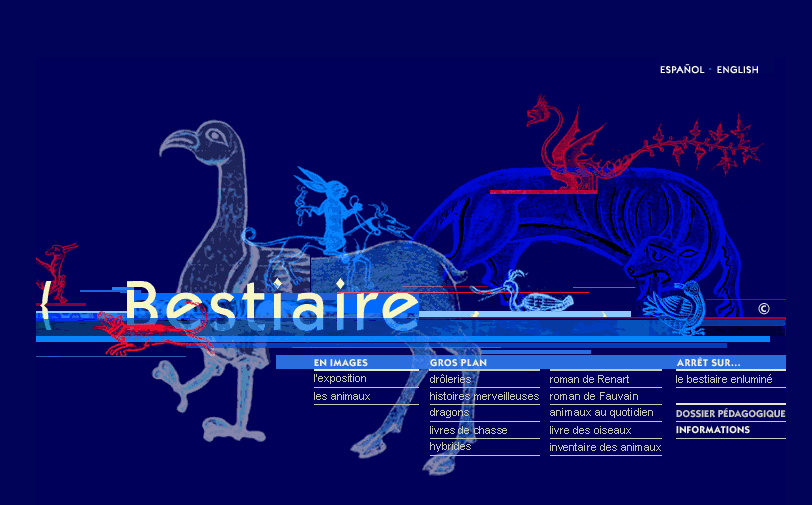

L'art roman a produit un très riche bestiaire symbolique, composé d'animaux réels et d'animaux exotiques et fantastiques. Ce bestiaire est particulièrement représenté dans la sculpture des édifices religieux (portails, chapiteaux, corniches, etc.) et dans l'enluminure des manuscrits à contenu représentations symboliques incarnant souvent le combat entre le bien et le mal. De même les « bestiaires » littéraires sont destinés à l'instruction morale des chrétiens. Les animaux y ont des caractères et des mœurs comparables à ceux des hommes.

Les animaux humanisés sont également présents dans le décor des fables et satires comme le très célèbre ensemble de récits des XIIe et XIIIe siècle regroupés sous le nom de Roman de Renart. À partir du XIIIe siècle, la redécouverte des œuvres d'Aristote produit une approche plus réaliste du monde animal, en particulier dans les encyclopédies. Les livres de chasse donnent également lieu à une importante iconographie relative au gibier et aux animaux sauvages.

Généralités sur le bestiaire médiéval

Exposition virtuelle

« Le bestiaire dans l'enluminure médiévale », exposition et dossier virtuel réalisés à partir de l'exposition de manuscrits à la Bibliothèque nationale de France (11 octobre 2005 au 8 janvier 2006). Exposition virtuelle (commissariat : Marie-Hélène Tesnière, conservateur en chef au département des Manuscrits). L'exposition virtuelle propose de nombreuses reproduction de manuscrits, pour la plupart issus des collections de la Bibliothèque nationale de France et de la Médiathèque d'agglomération de Troyes. Peu de manuscrits de provenance méridionale.

Parcourir l'exposition sur le site de la BnF

Répertoire

Liste des bestiaires littéraires du Moyen-Âge sur le site ARLIMA : à consulter en ligne.

Dossier

« Les mystères du bestiaire roman » : un petit dossier sur le bestiaire sculpté dans les édifices religieux de Poitou-Charentes réalisé par le service des musées de Poitiers.

Thèse

Juliette GUIGON, Le bestiaire de la sculpture romane : Thèse de doctorat : Médecine vétérinaire : École vétérinaire de Maisons-Alfort : 2004

Les bestiaires en occitan

« De las propriotas de las animanças»

Voir la fiche en ligne sur le répertoire informatisé d'ARLIMA

« Aiso son las naturas d'alcus auzels e d'alcunas bestias. »

2e moitié du XIIIe siècle. Imitation en prose occitane du Bestiaire d'amour de Richard de Fournival (en français, vers 1250). Auteur anonyme, connu par une copie sans doute incomplète présente dans l'un des plus importants chansonniers occitans, le chansonnier dit La Vallière (Bnf, ms français 22543, f. 140 r et v).

Consulter la fiche sur le répertoire ARLIMA

Consulter le Chansonnier provençal (Chansonnier La Vallière) en ligne sur Gallica« Breviari d'amor », Matfre Ermengaud (Languedoc, vers 1288)

Breviari d'amor, copie N (Bibliothèque nationale de Russie : Ms. Prov. F. V. XIV.1)

Le ms N, sans doute réalisé à Lérida à la fin du XIIIe siècle, est l'un des plus richement enluminés.

Breviari d'amor, copie A (Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 857)

Breviari d'amor, copie B ( Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 9219)

Breviari d'amor, copie C ( Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 858)

Qual es Joséphin Péladan ?

Joséphin Péladan (1859-1918), tanben conegut jol pseudonim de Sar Péladan, es un escrivan francés simbolista e idealista, wagnerian. S’interessa a las sciéncias ocultas e misticas : sòci de l’Òrdre Kabbalistic de la Ròsa-Crotz, fonda puèi l’Òrdre de la Ròsa-Crotz catolica e estetica del Temple e del Graal. Es l’organizator dels Salons de la Ròsa-Crotz. Participa a mantunas revistas artisticas e literàrias e es l’autor d’unes tractats d’iniciacion e de tragèdias.

Descripcion de la correspondéncia

Dins la letra datada del 8 de mars de 1888, Mistral merceja Péladan per “l’envoi” en son onor, escrich dins son obratge À Cœur perdu. S’agís probablament d’una dedicaça manuscricha que Péladan auriá notada dins un exemplari mandat a Mistral. Es pas rar que Mistral recépia e legisca los obratges d’autres autors, per apuèi los complimentar e faire una pichòta critica de l’òbra, emai s’aquela compòrta d’aspèctes negatius.

Aquí, lo merceja mas s’espandís pas sus la critica : “vous dire par écrit mon impression sincère serait compromettant, et je la garde pour moi”. Es doncas malaisit de saber exactament consí cal comprene aquel “compromettant”. Lo personatge de Joséphin Péladan es tal que pòt pas daissar Mistral indifferent : aqueste adòpta dins la seguida de la letra un ton moralizator, un pauc sentenciós, sembla de voler metre Péladan en garda contra son actitud o son discors tròp provocators, mas demòra fosc e misteriós, cita pas brica de fach precís. Benlèu qu’aquela letra es un bon testimòni de la prudéncia caracteristica de Mistral.

La letra seguenta, datada del 13 de febrièr 1897, es mai serena. Dins lo temps que separa aquelas letras, los dos òmes an degut aprene a se conéisser mai, al mens entretenon de ligams amistoses : “nous vous remercions, ma femme et moi, de la charmante visite que vous nous fites [sic] le mois passé”. Péladan contunha de li mandar sas òbras en li dedicant d’epigrafas e Mistral saluda a cò de Péladan tant l’òbra poetica coma l’òme : çò qu’èra probablament de provocacion dins la primièra letra es vengut dins la segonda “idées courageuses”, “indépendance fière” e “nouveautés fécondes”.

A l'est du département de l'Hérault et dans une bonne part de celui du Gard, s'étendent des zones humides, partie occidentale de la Camargue. Au cœur de cette Petite Camargue, évoluent manadiers et taureaux noirs, les biòus qui chaque année, d'avril en octobre défient l'homme au cours des courses camarguaises. Cette pratique sportive consiste pour les raseteurs, à décrocher grâce à de petits crochets de métal, la cocarde placée sur l'os frontal de l'animal.

La bouvine, tradition séculaire de ces espaces, regroupe autour d'elle la communauté villageoise au cours des fêtes votives. Abrivada, capelada, aubadas et empègas perpétuent les rites et traditions de cette fête aux accents occitans.

I/ Terres de bouvine

A/ Une pratique très ancienne

L'homme et le taureau ont en commun une longue histoire, dépassant les frontières de la Camargue. Les trésors architecturaux et artistiques de la Haute Antiquité, témoignent du culte voué au bovin. Il est le dieu Apis des éyptiens, et les représentations de voltige avec taureau ornent toujours les ruines de l'ancienne civilisation minoenne en Crète. Il demeure depuis cette époque, un symbole de force, de puissance et de fertilité dans de nombreuses civilisations.

La Camargue, aux riches maraîs et terres de patures, constitue un microcosme favorable à l'élevage de bovins sauvages. Le biòu de Camargue, taureau noir aux cornes en forme de lyres, aujourd'hui élevé de façon semi-sauvage, constitue ainsi depuis des siècles, l'un des emblèmes d'une région et de ses modes de vie. (P15TRADITIONS TAURINES ENTRE MER ET VIDOURLE). Il est la vedette des courses camarguaises, un jeu taurin attesté au moins depuis le début du XVe siècle dans la région, lorsqu'en 1402 à Arles, l'un de ces combats est organisé en l'honneur de Louis II de Provence (cf. Lis p.82).

Longtemps, la bouvine demeure sans codes ni réglementation précise, comme en témoignent les témoignages disséminer de siècles en siècles. La pratique a alors des contours flous, présentant des divergences vis-à-vis des courses camarguaises actuelles. Elle n'en demeure pas moins déjà, une pratique bien ancrée dans un territoire faite de traditions et de coutumes propres à un espace et regroupant autour d'elle la communauté.

B/ La corsa di biòu de Germain Encontre

Nombreux sont les auteurs a avoir trouvé en la bouvine une source d'inspiration. Nous devons à l'érudit marsillarguois Germain Encontre, un ouvrage de référence pour la connaissance de cette pratique avant le tournant opéré au cours du second XIXe siècle, l'introduction de la corrida en France venant bouleverser l'existant. Paru en 1839 et depuis réédité et analysé par Alain Laborieux dans Le Taureau et la fête, ce long poème de 1500 vers revient sur la préparation et le déroulement d'un jour de fête en Camargue. Comme bien des fêtes patronales, cette journée est l'occasion de faire entrer les taureaux dans la ville.

La corsa di biòu nous présente les acteurs de la fête pris au cœur de l'action, gardians,biòus et raseteurs sont les héros de l'intrigue. L'ouvrage présente les particularités de cette pratique en ce premier XIXe siècle. Du temps de Germain Encontre, c'est au son des instruments traditionnels occitans que sont les hautbois et les tambourins, que s'organisent les festivités. (cf. Le Taureau et la fête...). Cette journée constitue un moment de fête réunissant l'ensemble de la communauté villageoise. Notons ainsi la présence des Chivau frus, les chevaux jupons, mais surtout des danses comme celle du Chivalet (cf. P166), ou la farandole. Celle-ci ouvre communément les festivités menée, comme bien souvent durant les fêtes traditionnelles, par les jeunes célibataires de la ville.

Gratuite comme nous le rappelle l'auteur, la fête patronale repose sur la participation de l'ensemble de la communauté, soit par l'entremise de la municipalité, soit plus traditionnellement, par la prise en charge des jeunes gens célibataires. Ils seront par la suite remplacés par les conscrits qui héritent de ce privilège.

C/ Témoignages et ancrages d'une fête communautaire

Les murs et les portes de bien des communes en pays de bouvine présentent aujourd'hui encore d'étranges peintures, les empègues. Ces dessins réalisés au pochoir témoignent de la part rituelle des courses camarguaises.

L'empègue, de l'occitan empegar (coller) en référence à la résine – la pega - utilisée, s'inscrit dans le cadre plus large de la pratique de l'aubade. Il était en effet de coutume de confier aux plus jeunes la mission d'organiser la tenue de la bouvine. Afin de mener à bien cette mission, les jeunes ou abats faisaient une aubada (aubade), une tournée les menant de maison en maison (traditionnellement celles abritant de jeunes filles non mariées) en vue de collecter les dons qui leur permettraient de financer les spectacles à venir. Symbole de cette pratique, l'empègue venait alors orner le mur des demeures ayant contribué. A chaque année sa troupe de jeune et ses empègues, les motifs évoluant afin de différencier chacun des paiements. Ces dessins renvoient généralement au monde de la bouvine ou de la Camargue : chevaux, taureaux, croix camarguaise... bien qu'aujourd'hui des représentations plus contemporaines s'y ajoutent périodiquement, tel un maillot de football. L'empègue dont la tradition voudrait que Beauvoisin abrite le plus ancien exemple, un dessin de 1894, se perpétuent aujourd'hui encore dans certaines communes du Gard. On en trouve ainsi à Beauvoin, aux Aubais ou encore au Caylar (page wikipédia et blogs respectifs...).

En dépit d'évolutions notables de la pratique, la course camarguaise n'en demeure pas moins liée à l'histoire et à la culture provençale, un temps à part qui réunit autour de lui l'ensemble de la communauté. La course en elle-même, ses moments de défis entre l'homme et l'animal, ne sont-ils pas autant de rites de passage ? De fait, la bouvine et les rituels qui l'accompagnent, participent de l'identité et de la culture provençale. En cela, elle fut au XIXe siècle l'objet de toutes les attentions du Félibrige.

II/ Folco de Baroncelli, artisan de la reconnaissance de la Bovina

Les toros bravos espagnols entrent en France au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Les arènes rouvrent leur portes, après avoir été jusque-là délaissées par les jeux taurins provençaux qui investissait de préférence l'espace même de la ville. Face au succès grandissant des corridas, la bouvine, née d'une nécessité quotidienne, l'élevage et la manade des biòus, va évoluer, aidée en cela par l'intervention de passionnés soucieux de préserver ce pan du patrimoine occitan.

A/ Folco de Baroncelli, poète et manadier

Parmi les figures notables ayant travailler à donner à la course camarguaise ses lettres de noblesse, notons Folco de Baroncelli-Javon, poète et manadier. (cf. Georges Lis, p.85).

Né à Aix-en-Provence en 1869, le jeune marquis est le descendant d'une vieille et noble famille italienne installée depuis le XVe siècle en Avignon, ville qui abrite le palais de la famille, mieux connu sous le nom de Palais du Roure. Le lieu conserve aujourd'hui encore les collections réunies par Baroncelli, véritable musée dédié à la muse provençale et temple de la course camarguaise (cf. Site du Palais du Roure ou de la ville d'Avignon).

C'est auprès de sa grand-mère, Madame de Chazelles, qu'il découvre et nourrit une passion pour la manade : la fé di biòu. (cf; René Béranger, p17). L'âge adulte venu, il se fait d'ailleurs manadier et s'installe aux Saintes-Marie-de-la-Mer où il fonde la Manada Santenca (cf.idem p/.99). Depuis les Saintes, il circule avec son troupeau au cœur de la Camargue, se rendant notamment fréquemment au Caylar, cette 'Mecque' de la manade provençale (P18 Georges Lis). Poète de langue occitane et membre du Félibrige dont il s'est rapproché durant sa période avignonnaise (cf. L'Astrado, n°29, 1994, p97), Folco de Baroncelli compose parallèlement de nombreux ouvrages et poésies, compositions dans lesquelles s'invitent fréquemment taureaux, manadiers et Camargue (cf. Lo biòu, Babali, Nouvello prouvençalo...).Membre du Félibrige (association de défense de la langue et de la culture occitanes) dont il s'est rapproché durant sa période avignonnaise, Folco de Baroncelli va contribuer à la reconnaissance de la course camarguaise et à celle de ses principaux acteurs.

B/ La défense et uniformisation de la Nacion Gardiana

Le Félibrige, fondé en 1854 et qui se structure alors autour de Roumanille, Devoluy mais surtout de Mistral, a alors à cœur de renouveler et de préserver les "petites patries" et les traditions propres à un monde qu'ils considèrent en danger de disparition. En pays de bouvine se mettent en place différentes festivités et cérémonies autour du costume (Festas Virginencas) et des gardians. A Arles aujourd'hui encore, la fête des Gardians débute d'ailleurs par un salut à la figure tutélaire du poète Mistral.

En 1909, suite à l'action de Folco de Baroncelli, lo Comitat Virginenc devient la Nacion Gardiana (idem Astrado 101), société de défense des traditions camarguaises. En 1921, le même Folco est aux premières loges de la Levée des tridents, en référence à l'outil symbolique des gardians, phénomène de réaction face aux procès et attaques dont les courses camarguaises font alors l'objet. Le défilé, pacifique, parvient à obtenir gain de cause (Georges Lis, Pays de Bouvine, Montpellier, les Presses du Languedoc, 2004). Outre cette manifestation emblématique, Lo marquès, agit plus en profondeur, contribuant à l'uniformisation et à la réglementation d'une pratique qui pâtissait jusque-là de son relatif anarchisme. (P75Marcel Salem, Envoûtement camarguais.).

.

Alors que la corrida s'impose peu à peu en Provence, les afecionats (les passionnés) de la bovina, prenant en compte les faiblesses d'une pratique très peu codifiée et uniformisée sur le territoire camarguais, travaillent à son renouvellement. Peu à peu des règles s'instaurent, un calendrier des festivités se met en place, rythmé autour de l'abrivada (l'arrivée), jusqu'aux courses elles-mêmes opposant raseteurs et taureaux cocardiers (hommes et bêtes).

Folco de Baroncelli décède le 15 décembre 1943 à Avignon, loin de son mas du Simbèu réquisitionné par les troupes allemandes. Rénovateur de la course camarguaise, il fut aussi le principal artisan de sa mémoire, réunissant dans le palais familial d'Avignon, de précieuses collections retraçant l'histoire d'une pratique et d'un peuple.

Aujourd'hui la bouvine a opéré sa mue et peut compter sur un nombre stable sinon croissant d'afecionats.Les courses camarguaises viennent ainsi rythmer, entre avril et octobre (elle se déroule à Aigues-Mortes au début de ce mois), la vie des communes camarguaises.

Perbosc, Antonin (1861-1944)

D'abord imprimée à Foix (1re série, in 8°), puis directement par Estieu (2e série, in-16), qui s'est doté d'une presse, Mont-Segur compte au total 50 Numéros.

Au départ, la revue se présente ainsi : "revisto mesadiero des Felibres del païs de Fouich e del Lauragues" : elle est une publication de "L'Escolo de Mount-Segur".

Une de ses particularités est le culte de Montségur, capitale de la résistance occitane à la fin de la croisade contre les Albigeois.

On distingue deux périodes dans sa publication :

- 1re époque (1896-1899) : Imprimée à Foix, sa publication est interrompue 2 ans "le temps de la réflexion et de la radicalisation semble-t-il" (voir Hervé TERRAL, De la revue Mont-Segur (1896-1904) à la revue Occitania (1905)[...] dans "La voix occitane : actes du VIIIe Congrès de l'AIEO,...," 2009)

- 2e époque 1901-1904 : Imprimée à Rennes-le-Château, à domicile chez Estieu, comme "revista mezadiera de la letradura occitana", "Le travail mené, huit ans durant, autour de la revue fut toutefois primordial pour l'affirmation d'une identité occitane, par delà la diversité spatiale des "pays" et la singularité temporelle des périodes historiques convoquées." "une entreprise à la fois grandiose par la visée et presque misérable par ses moyens." (source : Hervé Terral, ibid.)

Quatre points essentiels se dégagent de la revue Mont-Segur :

1/ La restauration de la langue dans son unité (avec la référence aux troubadours notamment)

2/ La création littéraire

3/ Une relecture de l'histoire de France

4/ L'innovation pédagogique et le combat pour l'apprentissage de l'occitan en classe

Le travail initié dans Mont-Segur va se prolonger après 1905 dans une revue très éphémère, catalano-occitane : Occitania (Prosper Estieu et Joseph Aladern), éditée à Toulouse et Barcelone "Revista literaria y social de les Terres de Llenga d'Oc". La spécificité de la revue sera de faire connaître les grands auteurs sous la rubrique "Occitans célèbres" et à l'occasion les "monuments occitans".

"En dix numéros, Occitania va prendre place dans un combat complexe : celui que mènent Estieu et Perbosc pour fonder une culture "occitane"." (source : Hervé Terral, ibid.)

Mont-Segur est l'occasion pour ses deux membres fondateurs de publier certains de leurs textes. Ainsi, Perbosc fait notamment paraître son poème Lauraires e Trobaires dans le numéro de janvier 1904, avant de le publier dans le recueil L'Arada en 1906.

Références bibliographiques :

- Hervé TERRAL, « De la revue Mont-Segur (1896-1904) à la revue Occitania (1905) : de la "petite patrie" aux "terres de langue d'Oc ». dans La voix occitane : actes du VIIIe Congrès de l'Association internationale d'études occitanes, Bordeaux, 12-17 octobre 2005 / réunis et édités par Guy Latry,.... - Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux, 2009

- Hervé Terral, « Autour de la revue Mont-Segur (1896-1904) : la genèse de l'occitanisme culturel et politique ». dans "Annales du Midi", N°254, avril-juin 2006, p. 233-250.

Lo camion m’a laissat a la surtida de l’autostrada. I a quinze ans, i ‘viá nonmàs la pita rota que menava vers lo miegjorn, drech davant. L’aviá engulhada lo còr lord e lo sac leugier, laissant dernier io la vila borgesa, convencionala, mespresanta, cuòu cosuda, ente podiá pus aver l’alen. Au conh dau pont, m’era desvirat un darrier còp, cronhòla sarrada, grumilhas dins los uelhs, io que auriá cregut aver queu matin lai lo còr leugier e un estufladís a las pòtas. Aviá quitament esbauchat un geste d’adiussiatz. Quo es benleu queu sovenir doleirós que me fai tornar aprep quinze ans d’errança, de misera, de decepcion, de milions de pas que m’an gaire eslonhat de io. Me veiquí. D’en pè au conh dau pont, io t’enfacie. I a totjorn la lonja davalada de las teuladas mauras vers la riviera, que semblan fugir la nauta catedrala. Me remembre d’ela mai grisa, mas garde enquera lo sovenir de queu campanament un pauc triste que reglava nòstra vita de goiardeus goluts de libertat, que davalavan las ruelas sornas per gisclar en unlant de jòia dins la clardat esblaugissenta dau bòrd de l’aiga. Los quais semblan aura un vaste parquatge ente las autòs an deslogat los quatre chens que s’eschauravan lo ventre a grands bufes de plaser. Riviera, tu, ses totjorn la mesma, lenta, suausa, que solas las chadenas tendudas de quauques gabarots o la tija oblica de tres crespas d’aiga te fan saber vivanta. Eras ‘na amija, riviera. M’as jamai fait de mau. As risolat a mas rebombetas, aculhit mas banhadas frijolantas, daus uns còps acrochat quauque paubre peisson a las espinglas torsudas que t’aviá confiadas. Quo es per tu mon prumier bonjorn… Mon bocin de cigarreta, l’acceptas emb un pitit chuchetament. Veiquí, pòde entrar, aura. Assegure mon sac a l’espatla, testa nauta, passe lo pont cranament e m’enconhe dins las ruas pendosas daus noms ancians que miegjorn fai meitat clardat, meitat reirlutz.

Au còp de fren, sec e discret, que lo tiret de sas enduermas, Tristan sauguet qu'eran 'ribats. Mas son rapide còp d'uelh defòra li disset que se trobavan totjorn dins la mesma vila grisa, conhada entre ceu e betum. Lo quite riu que devinava, entre doas gotas, en contra-bas, charrejava un talabast d'aigas a las colors tanben tesicantas entre la lausa e lo plomb. Biais de pesar un pauc mai dins una atmosfera desjà pro charjada, Tristan bufet coma un vedeu, tiret sa capucha sus sas aurelhas e surtiguet de l'autò en fasent petar la portiera.

La granda saussada que se prenguet còp sec sus lo coenh de la chara chabet de l'esmalir per la jornada. Se damandava bien coma avián pogut pensar que lo mandar sus 'quela scèna de crime, eu l'òme daus bureus e daus ordinators, seriá una bona eideia. Dins l'aversa veguet se dessenhar pitit a pitit una fòrma, rasis l'aiga, eschoada sus la riba coma un vielh tronc d'aubre, e de chasque costat doas autras, d'en-pès, qu'ensaiavan coma podián jos queu deluvi de far las prumieras constatacions d'usatge. Dau mai s'aprochava, dau mai los detalhs apareissián : un grand manteu, un ventre uflat, un crane nud e ridelat sus lo quau s'acrochavan enquera qauques piaus tots blancs.

Quauqu'un, dins sa vila, tant grisa e tristoneta que puescha esser, fotiá los pitits vielhs au riu. E eu, qu'era desjà bien trempat tanben, aimava pas gaire lo biais de far.