Explorar los documents (153 total)

La lenga d’òc es un afar de familha a cò dels Roquetas, los parents se parlavan en « patés » mas s’adreiçavan totjorn en francés als enfants. Lo paire, emplegat de gara a Seta, sortissiá dau pont de Camarés e la maire de Confoleus, a doas oras de camin d’a pè, mas prenguèt una espiçariá dels Docks Méridionaux, a Seta tanben. Es aval que se tornèron trapar e se maridèron. Lor nasquèron dos enfants, Ives en 1936 e dos ans aprèp son fraire Joan, lo futur Joan Larzac. Quand petèt la guèrra, los enfants foguèron plaçats a cò dels grands, dins lo sud Avairon, dins una societat paisana e completament occitanofòna. Es aquí qu’Ives se trachèt que mestrejava perfièchament lo « patés » que se parlava a son entorn.

Tornat a Seta, a 10 ans, al collègi encontra Robèrt Lafont, « ma segonda maire » çò disiá Ives que « lo va metre al monde de la literatura e de l’occitan ». Li apren que son patés es una lenga, l’occitan, e l’accepta dins sos corses de primièra, terminala. Del còp, dins lo meteis temps que descobrís la literatura francesa, lo pichòt Ives dintra dins la literatura d’òc e se tracha de la capacitat, en mai lo cant e la poesia, qu’a l’occitan per tot dire. Es tanben lo temps que nais son amistat amb Pèire François que vendrà puèi l’illustrator de son òbra. Quand Lafont se’n va, mudat en Arle, Ives Roqueta se carga a 14, 15 ans d’esperlongar los corses d’occitan. Lo mèstre i manda regularament libres en occitan e en 1952 lo convida a una amassada de l’IEO a Montpelhièr. Estonament novèl, la lenga se pòt acarar a d’analisis culturalas o societalas .

Aprèp lo bac que passa amb l’opcion occitan -èra la primièira annada que se podiá far- dintra en hypokhâgne, a Montpelhièr. Max Roqueta que remira ven son correspondent e l’aculhís coma un filh cada dijòus pendent quatre ans. Va vistalhar tanben Leon Còrdas que teniá per l’IEO una bugadariá carrièira de l’agulhariá, escambia amb Carles Camprós, Max Allier, Cristian Anatole. Per fidelitat per los sieus, per « son paure monde », en 1958, Ives Roqueta daissa tombar un temps los estudis per se faire escriveire public en lenga d’òc publicant son primièr recuèlh de poesia.

Mèstre d’internat al licèu de Nimes, son recaptador novèl es a cò dels Lafonts tot demorant marcat a la fac per defugir la mobilizacion en Argèria. S’enseguís una experiéncia religiosa de dos ans a Sant Bonet de Galaura, aqueste còp coma susvelhant-ensenhaire, dins un Fogal de Caritat de Marta Robin. Lafont nos ditz qu’es a aquel moment que « noirit d’una experiéncia crestiana de la dolor del mond e tanben d’un occitanisme a la Bodon que ressentís la mòrt del país d’òc coma una mòrt de l’òme »1 que, còrmacat, Ives escriu Lo Mal de la tèrra. Son engatjament politic contra De Gaulle e son referendum lo buta a quitar aquela vida quasi monacala. Finís per acabar sa licéncia de letras classicas, redigís un estudi sus Pons que lo recep dins son ostal a Illa-de-Riberal (en francés Ille-sur-Tèt), passa e obten lo CAPES.

En 1961, encontra, mercé Camprós, Maria Roanet al cercle occitan e l’esposa sulpic. En 1962, Ives es cap redactor de la revista Òc, guierdonat del Prèmi de las letras occitanas per la Paciéncia e s’amistança amb Josèp Delteil. Es l’annada de la grèva de la Sala : Lafont, Campros e qualques autres vòlon donar a l’accion occitana una dimension politica que pren fòrma amb la creacion en 1965 del COEA, lo Comitat Occitan d’Estudis e d’Accion que met en abans lo concèpte de colonialisme interior presentat per Robèrt Lafont. En 1972-73, dins aquel encastre, Ives torna sus aqueles eveniments de la Sala « per tornar escriure l’Istòria diferentament ». Aquò dona en 1975 a cò de Vent Terral, los Carbonièrs de la Sala, amb de tèxtes de Pradèl, Bodon, Mallet. Lo retrobam tot parièr ligat a las luchas vinhaironas dau temps.

1962 es tanben un pòste a Ancenís, Leir Atlantic e un engatjament sindical mas l’amor de la lenga d’òc los fa tornar al país, a Besièrs, la vila de Maria Roanet, en 1965. Ives, professor al licèu Enric IV, s’assabenta de la vida politica e socio-economica de la vila tocada en plen per una catastròfa economica e influenciat per Aimé Césaire escriu L’òda a Sant Afrodisi, « un daquòs de colonizats ». Es una denóncia del torisme de massa, la revòlta dels colonizats de la tèrra entièira e l’angoissa atomica qu’Ives pòrta al còr dempuèi l’enfança e los imatges dels camps de concentracion. Lança tanben, aquela annada, la revista Viure e un moviment de reflexion Réalité occitane et Christianisme.

1968 es l’encontre amb Claudi Martí e en seguida de Guiu Broglia decidisson de faire cançons. Es la debuta de l’aventura de la Nòva Cançon Occitana amb la creacion del labèl Ventadorn que pòrta la paraula d’òc en public cotria lo teatre de la Carrièira per « un desmontatge dau processús d’alienacion e de colonizacion en contacte amb la realitat d’una societat occitana que se met en moviment ».

Es lo temps : de l’interés per lo catarisme e l’afrairament amb Nelli ; del trabalh d’escritura per sortir del campèstre e installar -en seguida Maria Roanet e Dins de patetas rojas- la literatura occitana en vila amb Made in France ; del raprochament d’Ives Roqueta de Joan Bodon per qual ten una granda admiracion. Una amistat prigonda es a nàisser. Roqueta publica Bodon dins Òc, n’es lo secretari, e dins Viure. Mans de Breish, Marti, se n’emparan per fargar cançons. « Amb Bodon la literatura d’òc agèt son escriveire mas una lenga se sauva pas per de cap d’òbras… ».

La batèsta de menar per que la lenga d’òc foguèsse una lenga del mond contemporanèu passa pel Larzac. Non violéncia, dobèrtura suls autres, necessitat a se descolonizar, Ives se fa escrivan, poèta d’òc al dintre del moviment : « Tota lucha deu èsser pacifista e dobèrta sus lo mond entièr ».

Organiza tanben en 1974 una exposicion Mille ans de littérature occitane a Besièrs e fonda amb Robert Sirc, Jacques Boisgontier, Carles Camproux, lo CIDO que vendrà puèi lo CIRDÒC en 1999. En mai, es la naissença cotria Joan Pèire Laval de Volèm viure al país, un moviment autonomista.

Lo questionament sul nacionalisme occitan per quin Ives a de simpatias, la necessitat per el de vulgarizar tota idèa per anar a l’encontre del pòble, mena a una crisi aguda al dintre de l’IEO que s’estrifa a l’amassada generala d’Orlhac entre doas tendéncias : l’una portada per Roqueta dicha « per un IEO non dependent » qualificada per sos opausants de « populista » ; l’autra « l’Alternativa » o « universitària » que ligada a Robèrt Lafont. Es la rompedura amb Lafont e los universitaris que quitan l’organisacion en 1981. Es un moment amargant, lo desencantament aprèp l’eleccion de Mitterand qu’aviá signat lo manifèsta « l’occitan lenga nacionala » aquò malgrat de succèsses coma las placas de carrièiras a Besièrs, a Montpelhièr o lo primièr maridatge en occitan celebrat per Maria Roanet, conselhièira municipala, e las primièiras calandretas.

En 1982, Ives Roqueta quita la direccion de l’IEO per passar la man tot contunhant son trabalh d’escritura, de creacion d’exposicions, de teatre, de cronicaire, de traduccions. Se fa aparaire de las reviradas : Delteil, Hauréau, Valéry, Giono, Victorini…, « cal saupre manjar quicòm mai que de pan d’ostal », çò disiá. Amb Maria Roanet quitan Besièrs en 1996 per se’n tornar dins L’ordinari del monde, al país dels davancièrs, a La Sèrra, ont Ives Roqueta esperlonga son prètzfach d’escritura cap als sieus. Contunha de publicar fins a sa mòrt en 2015.

Si les appellations diffèrent selon les régions, les balètis, bals gascons, bals auvergnats, bals trads, elles recouvrent un même phénomène social et culturel, le renouveau du bal dit « traditionnel ». Ce phénomène, observable dans l’Europe entière et objet d’une reconnaissance institutionnelle (Inscription du fest-noz breton sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2012), est le signe d’une évolution générale de la société vis-à-vis de formes musicales et dansées qui ont pâti au cours du XXe siècle de la fin de la société rurale traditionnelle et de ses sociabilités locales mais également d’une image dévalorisée qui a rompu les transmissions, traditionnellement orales et de génération en génération (perte des savoir-faire en matière de facture instrumentale, perte des répertoires musicaux, perte des formes dansées, etc.)

Au contraire aujourd’hui, les bals traditionnels sont particulièrement populaires chez les jeunes générations et investissent autant l’espace rural que l’espace urbain.

Leur revitalisation à compter des années 1970 s’appuie sur les grandes vagues d’enquêtes ethnographiques, ethnomusicologiques qui ont permis de collecter répertoires, formes chantées et dansées, savoir-faire auprès des dernières générations de transmission par tradition orale.

Un bal traditionnel n’est pas exactement la reproduction d’un bal de tradition local tel qu’il pouvait se dérouler dans la société rurale traditionnelle. Patrimoine vivant, il recouvre des formes, des calendriers, des modes d’organisation et des fonctions sociales et culturelles à la croisée des héritages et des usages et représentations de la société actuelle.

On y danse sur des musiques arrangées et revitalisées selon des influences diverses. Les musiques peuvent être issues de répertoires traditionnels ou créées par des musiciens pour la danse. Les instruments eux aussi peuvent être traditionnels des pays d’Oc, comme le violon, l'accordéon diatonique, les cornemuses (boha en gascogne, bodega ou craba de la Montagne noire, cabrette ou chabrette en Auvergne et Limousin, etc.), la vielle à roue ou les flûtes ou bien se mêler aux instruments contemporains (guitare électrique, basse, batterie, etc.)

Danser en pays d’Oc

La danse est l'une des activités ludiques les mieux partagées de l’ancienne société traditionnelle. La redécouverte des danses traditionnelles dans les années 1970, la collecte des anciens danseurs, ont abouti à un fort mouvement de pratique à travers de nombreux ateliers et plus encore de fêtes et de bals qui jalonnent le calendrier annuel.

Les différents pays d’Oc ont tous une danse emblématique même si la société actuelle a tendance à les compiler pour diversifier la pratique des bals. La bourrée est la danse emblématique de l’Auvergne et du Limousin, tandis que Congò et rondeau recouvrent Gascogne centrale et Haut-Agenais, branle et sauts dans les Pyrénées.

Au-delà des pratiques dansées spécifiques à un territoire, on retrouve bien sûr les pratiques dansées communes (valses, polkas, scottishes ou mazurkas), issues des danses de salon qui se sont développées en Europe au XIXe siècle, se sont diffusées dans les pratiques dansées populaires non sans adaptations stylistiques locales.

Le Centre international de recherche et documentation occitanes (CIRDOC) - Institut Occitan de Cultura est un établissement public de coopération culturelle, créé en 2019 à partir de la fusion de deux organismes, le Centre interrégional de développement de l’occitan (Béziers) et de l’Institut Occitan d’Aquitaine (Billère).

Le nouvel établissement, implanté sur ses deux sites - la Mediatèca à Béziers et l’Etnopòle Billères a pour mission la sauvegarde, la connaissance et la promotion de la culture occitane.

Établissement public de coopération culturelle, à vocation nationale et internationale, fondé et administré par neuf collectivités publiques - État (Ministère de la Culture), régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, Ville de Béziers, départements de l’Hérault, des Pyrénées-Atlantiques et de l’Aude, communautés d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées et Béziers-Méditerranée - la création du CIRDOC - Institut occitan de cultura marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre des politiques publiques en France en faveur des langues et cultures dites régionales.

Historique

En 1975, un an après le succès de l’exposition Mille ans de littérature occitane (Béziers, Musée des Beaux-Arts), l’écrivain et activiste occitan Yves Rouquette, alors professeur au lycée de Béziers, convainc la Ville de soutenir son projet de « bibliothèque nationale occitane ». Aux côtés de nombreux écrivains, artistes, chercheurs et militants, il crée une première association, le Centre international de documentation occitane (CIDO). Le CIDO voit affluer dons d’archives et bibliothèques privées et mène une active politique d’acquisition afin de constituer une collection encyclopédique et représentative de la richesse et de la diversité des expressions culturelles, scientifiques, intellectuelles et sociales occitanes des origines à nos jours.

Le CIDO se professionnalise et acquiert rapidement une reconnaissance des institutions (collectivités locales, universités, Bibliothèque nationale, ministère de la Culture, etc.) Au tournant des années 1970 et 1980 il est l’organisme intégralement dédié à la culture occitane le mieux doté en matière d’emploi et de métiers. Il mène de nombreuses actions de promotion et diffusion des savoirs et de la création occitane : exposition, rencontres, publications.

L’association entre en crise dans les années 1990, due aux crises internes de l’occitanisme de la période (courant universitaire et courant populaire) mais également à l’émergence des politiques publiques régionales en matière de valorisation de la langue et de la culture occitanes. La crise aboutit à la fin de l’activité de l’association en 1995, reprise en 1998 par un nouvel établissement, public, coadministré par la Ville de Béziers et la Région Languedoc-Roussillon.

Dans les mêmes années, les acteurs du mouvement occitan en Béarn posaient avec le Département des Pyrénées-Atlantiques les jalons d’une politique publique en faveur du développement de l’occitan qui suscite notamment la création de l’Institut occitan.

Celui-ci devient rapidement l’opérateur de la région Aquitaine et de l’État pour l’accompagnement de projet et la structuration de l’action en faveur de l’occitan. Au cours des années 2000, suite à la convention Unesco pour le patrimoine culturel immatériel, l’Institut occitan d’Aquitaine va développer une expertise scientifique et professionnelle, en lien avec l’Université de Pau, pour l’accompagnement des projets d’inventaire, sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel immatériel occitan.

CIRDÒC-Mediatèca occitana

Jasmin, un poèta-obrièr que n’es pas un !

Nascut lo 6 de març de 1798 dins una familha plan paura de l’agenés, Jacques Boé (de son nom vertadièr) recep pasmens una instruccion e fa pròva d'una vertadièra cultura literària de son temps.

Plan jove, s’installa coma perruquièr en Agen. Dins aqueste periòd, que seguís la Revolucion, lo pichòt pòble obrièr de las vilas creis bravament còsta la figura totjorn importanta dels paisans del campèstre.

Son comèrci lèu lèu fa flòri e li dona léser de se consagrar a sa passion per l’escritura. Causís de s’exprimir en occitan, la lenga del pòble :

« O ma lengo, tout me zou dit.

Plantarey uno estelo a toun froun encrumit » (graphie de l'auteur)

« Ô ma lenga, tot m'o ditz.

Plantarai una estela a ton front encrumit. »

(Épître à Charles Nodier « Des cranto de Paris »).

Se fa pas vertadièrament partida del mitan obrièr, viu en vila e lo costeja. Se pòt pas qualificar de poèta engatjat, mas dins sos escriches, se fa lo testimòni de son temps, defend un estil realista (çò qu’empacha pas l’umor !) e tracta de tematicas divèrsas coma l’amor, las evolucions tecnologicas de son temps, e defend de valors umanistas : la libertat, la caritat.

Jasmin, un « showman »

Sos poèmas, se foguèron estampats dins mai d’un recuèlhs, son d’en primièr destinats a èsser recitats en votz nauta, amai cantats ! Grand orator, Jasmin se produsís davant un public totjorn mai nombrós : comença pro d’ora un torn de França de las regions (se diriá uèi una virada !), anant d’un cap a l’autre d’Occitània per presentar son òbra al public que, se coneis la lenga, la sap pas legir. Sas aparicions se transforman pauc a cha pauc en espectacles vertadièrs : aital, se produsirà a Tolosa acompanhat de 20 musicians e de mai de 380 figurants !

L’argent qu’amassèt dins sos espectacles (mai d’un milion de francs en 12 000 representacions) es tornar balhat a d’òbras de benfasença.

La reconeissença del mond literari

Charles Nodier, academician francés, lo descobrís e li dubrís las pòrtas dels salons parisencs. Aquí, i rescontra, un après l’autre, Lamartine, Ampère, Chateaubriand e serà quitament recebut per lo rei Louis-Philippe en 1842.

Recompensat de prèmis literaris per lo Felibritge, l'Acadèmia d'Agen, e, tan susprenent qu’aquò pòsca paréisser, per l'Académie Française, es quitament fach chivalièr de la Légion d'Honneur en 1845. Pasmens, se pòt supausar que l’interés que suscita dins lo mond parisenc es un pauc mesclat de condescendéncia e demòra ligat a l’exotisme que remanda son imatge de « gascon » amb totas las connotacions positivas coma pejorativas qu’aquò pòt supausar.

Après aquesta passa de glòria, son estatua senhoreja totjorn en Agen, sa vila natala e Jasmin laissèt son nom a una carrièra parisenca e amai a una estacion de metro !

En 2012, le retrait de la présidente Cristina Kirchner pour raisons médicales, conduisait le vice-président Amado Boudou aux plus hautes fonctions de l'État argentin. Comme son patronyme le laisse supposer, l'homonyme du célèbre auteur occitan Jean Boudou possède bien des racines aveyronnaises. Il est l’un des descendants des colons de Pigüé, ville fondée par des migrants aveyronnais en 1884.

L’identité pigüense, aujourd'hui argentine mais encore fortement matinée de culture aveyronnaise (expressions et toponymie occitane, gastronomie, culture, etc.) nous rappelle que l’Occitanie fut autant terre d’immigration que d’émigration au cours de son histoire. De ces migrations d’occitanes demeure une diaspora qui conserve une part de son occitanité, ici en Argentine ou là en Calabre.

L'Eldorado argentin

Au XIXe siècle, les problèmes que connaît la viticulture aveyronnaise conduit de nombreux habitants à rechercher des cieux plus cléments en France, en Europe ou à l'étranger. L'Argentine et ses grands espaces constituent une terre d'élection pour les migrants, dont l'installation est d'ailleurs favorisée par le tout jeune État.

Ancien militaire français ayant participé à des campagnes en Argentine, l'aveyronnais Clément Cabanettes fait partie des pionniers de la colonisation. Fondateur de la première compagnie téléphonique du pays, ce natif de Lassouts fait l'achat de terrains au lieu-dit Pigüe, en plein cœur de la pampa argentine. Des terres qui aux alentours de 1880, sont encore à l'état sauvage, et qu'il lui faut dès lors valoriser.

Ancien militaire français ayant participé à des campagnes en Argentine, l'aveyronnais Clément Cabanettes fait partie des pionniers de la colonisation. Fondateur de la première compagnie téléphonique du pays, ce natif de Lassouts fait l'achat de terrains au lieu-dit Pigüe, en plein cœur de la pampa argentine. Des terres qui aux alentours de 1880, sont encore à l'état sauvage, et qu'il lui faut dès lors valoriser.

Faisant la traversée jusqu'à son pays natal, il convainc sur place plusieurs dizaines de familles de quitter un quotidien particulièrement difficile pour tenter l'aventure de l'Eldorado argentin. Après trois mois de voyage, une quarantaine de familles aveyronnaises s'installent ainsi le 4 décembre 1884 à Pigüé.

La jeune colonie prend place dans une zone semi-désertique, ancienne terre des Indiens mapuches à l'origine de son nom. C'est donc dans un espace vierge de l'influence espagnole que les premiers colons aveyronnais fondent leur cité nouvelle. Les débuts s’avèrent particulièrement difficiles. Les colons découvrent des conditions climatiques et de culture très différentes de celles qu'ils connaissaient en Aveyron. Mais ces obstacles ne freinent pas l'arrivée continue de nouveaux migrants attirés par les promesses du Nouveau Monde, et la population croît de façon exponentielle. La situation des habitants de Pigüé va par ailleurs s'améliorer dès les débuts du XXe siècle.

Pigüe l'occitane ?

Les premières décennies de Pigüé sont marquées par une forte endogamie au sein de la communauté aveyronnaise. Celle-ci favorise d'autant la transmission de la culture et de la langue occitanes, encore confortée par le flux constant de nouveaux migrants aveyronnais jusqu'au début du XXe siècle. Les veillées, cérémonies et réunions de famille sont autant d'occasion de se remémorer le pays quitté, à travers récits et chansons en occitan, au rythme de la bourrée. La présence d'une paroisse et d'une institutrice françaises dès les premiers temps de la fondation puis, la création d'associations viennent conforter la permanence de cette langue et, dans une moindre mesure, celle de l'occitan.

La langue d'oc est en effet la première victime de l'assimilation progressive à la société argentine des colons aveyronnais, tout particulièrement celle des seconde et troisième générations. Une acculturation favorisée par de nombreux facteurs : politique assimilatrice de l'État argentin sous la présidence Sarniento, proximité linguistique, mais également, ici comme ailleurs, rejet plus ou moins conscient des jeunes générations d'un « patois domestique » jugé incompatible avec la progression sociale dont bénéficient peu à peu la plupart des Pigüenses.

Avant même la rupture provoquée par la première guerre mondiale entre colons de Pigüe et leurs familles demeurées en France – la réussite affichée par les cousins argentins mais surtout la démobilisation lors du conflit sont alors sources d'amertume - l'occitan va progressivement être abandonné par les Rouergats au profit d'abord du français puis du castillan. Ainsi, si la langue perdure quelques années encore dans la sphère publique, apparaissant çà et là dans la presse locale qui publie ponctuellement mais de plus en plus rarement des textes en occitan (cf. El Independentie du 13 octobre 1901, « Fraire Bourtoumiéu de Louiset »), elle est progressivement reléguée aux grands temps de la vie familiale et fêtes traditionnelles, sans disparaître complètement.

Avant même la rupture provoquée par la première guerre mondiale entre colons de Pigüe et leurs familles demeurées en France – la réussite affichée par les cousins argentins mais surtout la démobilisation lors du conflit sont alors sources d'amertume - l'occitan va progressivement être abandonné par les Rouergats au profit d'abord du français puis du castillan. Ainsi, si la langue perdure quelques années encore dans la sphère publique, apparaissant çà et là dans la presse locale qui publie ponctuellement mais de plus en plus rarement des textes en occitan (cf. El Independentie du 13 octobre 1901, « Fraire Bourtoumiéu de Louiset »), elle est progressivement reléguée aux grands temps de la vie familiale et fêtes traditionnelles, sans disparaître complètement.

Dans les années 1970, une équipe de chercheurs toulousains se rend à Pigüé pour se pencher sur l'histoire et l'évolution de cette ancienne enclave aveyronnaise en Argentine. L'ancienne colonie est depuis devenue une ville et compte alors près de 12 000 habitants, dont 30 à 40% attestent des origines aveyronnaises. Surtout, près de 90 ans après sa fondation, une grande part de la population de Pigüé parle encore l'occitan (12% - une tranche uniquement composée d'individus de plus de soixante ans) et beaucoup la comprennent (70%).(cf. Les Aveyronnais dans la pampa, fondation, développement et vie de la colonie aveyronnaise de Pigüé de 1884 à 1992, Éditions Privat, Toulouse, 1977, p.265).

Pigüe et la France

Pigüé n'est plus aujourd'hui à proprement parler une enclave occitane ou même française. Les liens entre la France et ses « cousins » d'Amérique, demeurent malgré tout étroits, en dépit de la parenthèse de l'entre-deux-guerres. En 1984, un groupe d'Aveyronnais se rend ainsi à Pigüé pour célébrer les cent ans de sa création par ces colons originaires de leur département, et dont le rôle est aujourd'hui encore inscrit dans la pierre, sur les plaques de rue comme celle de la « C. de Rodez ».

Si les exemples de migrants de pays d'oc installés en Argentine sont légions, Béarnais et Mazamétains notamment, Pigüé demeure un exemple rare d'une colonie occitane organisée au cœur de la pampa.

Le blanc, le rouge, le rosé et le Vin de Tavel : Tavel, le vin des écrivains provençaux

AOC et grand cru de la Vallée du Rhône, le vin de Tavel est produit sur la commune éponyme et ses alentours, sur la rive droite du Rhône, entre Avignon et le Pont-du-Gard.

Historiquement, la vigne s’installe sur le terroir de Tavel (Gard) avec les Romains. Mais c’est à partir du XVIIe siècle que les Tavellois se tournent vers la production de vin d’exportation comme l’indique le compoix de 1636 qui révèle un recul des céréales et cultures vivrières au profit du vignoble.

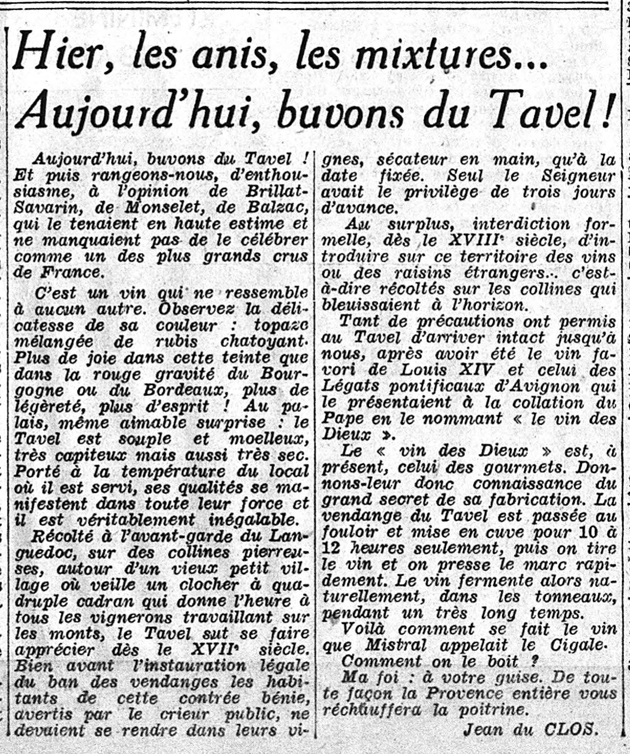

Dès le milieu du XIXe siècle, Honoré de Balzac ou encore Brillat-Savarin font la renommée de ce vin à la couleur à nulle autre pareille comme le décrit poétiquement un certain Jean du Clos dans Le Figaro en octobre 1940 : « c’est un vin qui ne ressemble à aucun autre. Observez la délicatesse de sa couleur : topaze mélangée de rubis chatoyant. Plus de joie dans cette teinte que dans la rouge gravité du Bourgogne ou du Bordeaux, plus de légèreté, plus d’esprit ! » (« Hier, les anis, les mixtures… Aujourd’hui, buvons du Tavel ! », dans Le Figaro, n° 295, 22 octobre 1940.

Lire en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4107388/f2

En 1878 dans son Trésor du félibrige, à l’article « Tavèu » (nom occitan de la commune), Frédéric Mistral tempère la renommée de ce vin déjà historique : « Vin de Tavel, renommé autrefois ». Ce n’est qu’à partir du début du XXe siècle, avec la création du « Syndicat des Propriétaires Viticulteurs de Tavel » et son action pour délimiter les limites de l’aire de production, puis la création d’un AOC en 1936, que le vin de Tavel, en protégeant ses spécificités, retrouve son ancienne renommée.

Le vin de Tavel chez les écrivains d’oc

Situé près du triangle d’or félibréen (Provence rhodanienne), foyer de la grande renaissance des lettres d’oc portée par le Félibrige à partir de 1854, le vin de Tavel se retrouva bien souvent sur la table comme dans les textes des écrivains provençaux.

Chez Frédéric Mistral

On attribue souvent à Frédéric Mistral ce magnifique portrait du vin de Tavel : « Le soleil semble se coucher dans un verre de Tavel aux tons rubis irisés de topaze mais c'est pour mieux se lever dans les cœurs. » Cette citation reste introuvable dans l’œuvre publiée du grand écrivain provençal.

Frédéric Mistral utilise cependant l’image du vin de Tavel, pour sa couleur éclatante comme son effet sur les sens, dans son poème « Languitudo » :

Texte original (extrait) :

Fasié bon caligna, ma douço amigo,

De-long dis aubespin,

Souto li pin.

Lou fiò de ti vistoun, ma douço amigo,

Bèn mai que lou Tavèu

Pico au cervèu.

Traduction française :

Il faisait bon s’aimer, ma douce amie,

Le long des aubépines,

Sous les pins.

Le feu de tes petits yeux, ma douce amie,

Bien plus que le Tavel,

Attise le cerveau

Mistral Frédéric, « Languitudo », [Ennui], Lis Isclo d’Or, 1876.

Ainsi pour le poète, seul le regard le plus perçant du monde peut surpasser l’effet du vin de Tavel sur les sens.

Chez Théodore Aubanel

Théodore Aubanel évoque lui aussi le vin de Tavel dans sa « Cansoun di vièi » (Chanson des vieux), qui décrit les emblèmes du banquet provençal. Voici les trois strophes dédiées aux vieux et glorieux vins de Provence (avec une allusion à la disparition du vignoble traditionnel, alors ravagé en Provence par l’arrivée du phylloxéra dans les années 1880) :

Texte original (extrait) :

S’adus e se destapo

Cènt flasco pèr la set,

Lou Castèu-nòu-de-Papo

E lou Ferigoulet.

E dins li vèire l’amo

Dóu vin uiausso lèu :

Lou Tavèu, uno flamo!

Lou Sant-Jorge, un soulèu!

De nòsti vigno morto

Chourlon li vièi grand vin,

E soun fiò lis emporto

En d’estrambord divin!

Traduction française :

On prépare et débouchonne

Cent flasques pour la soif,

Le Châteauneuf-du-pape

Et le Férigoulet.

Et dans les verres l’âme

Du vin fait rapidement des éclairs :

Le Tavel, une flamme!

Le Saint-Georges, un soleil!

De nos vignes mortes

On lampe les vieux grands vins,

Et leur feu les emporte

En de divines exaltations!

Aubanel Théodore, « Li vièi », [Les vieux]. Publié dans la Revue félibréenne, tome XIV, 1899 puis dans l’Anthologie du Félibrige provençal de Pierre Fontan

[Voir le texte]

Chez Castil-Blaze

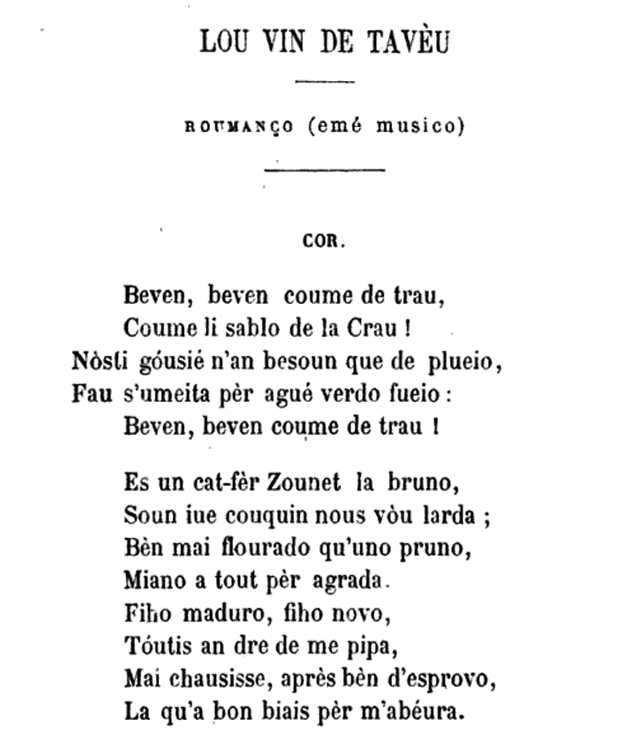

Enfin, le truculent François-Henri-Joseph Blaze dit « Castil-Blaze » dédie lui aussi une chanson en occitan au « Vin de Tavèu ». Il s’agit cependant ici bien plus d’une chanson à boire que d’un poème d’amour.

Texte original (extrait) :

Beven, beven coume de trau,

Coume li sablo de la Crau ! (...)

Estùdie la geougrafio

Sus la touaio dóu cabaret :

De Malaga m’envau sus Dìo,

Dóu Ren descènde à Pacaret ;

De la Bourgougno e la Champagno

M’enfile i vigno de Lunèu ;

Quand ai begu li vin d’Espagno,

Emé plesi rèste au Tavèu.

Traduction française :

Nous buvons, nous buvons comme des trous,

Comme les sables de la Crau ! (...)

J’étudie la géographie

Sur la nappe du cabaret :

De Malaga je m’en vais jusqu’à Die,

Du Rhin je descends à Pacaret ;

De la Bourgogne et la Champagne

Je pars pour les vignes de Lunel ;

Quand j’ai bu les vins d’Espagne,

Avec plaisir je reste au Tavel.

Source : Un liame de rasin countenènt lis obro de Castil-Blaze, Adoufe Dumas, Jan Reboul, Glaup e T. Poussel reculido e publicado pèr J. Roumanille e F. Mistral. Avignon, J. Roumanille, 1865.

Consulter le recueil en ligne : http://www.occitanica.eu/omeka/items/show/14329

En savoir + sur le vin de Tavel :

Site du syndicat de l’AOC Tavel : http://www.vin-tavel.com

Marcela Delpastre (1925-1998) se passèt la vida dins la bòria que i nasquèt, a Germont, comuna de Chambaret, en Lemosin, entre trabalh de la tèrra e escritura. Sa tòca siaguèt de faire son òbra, mai que mai poëtica.

De la bòria familiala a la memòria etnografica

Après l’internat a Briva e lo bachilierat, faguèt una annada d’Arts Deco a Lemòtges. Ni per son gost per aquesta formacion, contunhèt pas dins la dralha. Demorèt a la bòria, ont, long de las annadas, e a flor e a mesura de la disparicion, un a cha un, de son monde, se trobèt cargada de tot lo govèrn de la proprietat amb l’estatut d’ajuda familiala.

Sortida d’una familha paisana tradicionala, conoissiá e practicava los biaisses de faire, d’èsser e de dire eiretats de sègles de civilizacion pagana. La consciença d’èsser receptritz d’aquesta cultura la menèt a faire òbra d’etnografa per servar, fauta de transmetre, un saupre viure que lo sabiá a s’acabar. Se contentèt pas de descriure ; donèt lo sens prigond de practicas millenaras. Totjorn èra lèsta a explicar, dire de contes, de cançons.

Una vida de poesia

Çò mai fòrt dins sa vida, que la tenguèt duscas a viure que per aquò, es la poësia. La poësia, que s’i acarèt, s’i tustèt, s’emponhèt amb ela, dins un còrs a còrs permanent. La poësia, en occitan e en francés, non pas en revirada mas coma aquò li veniá, qu’es per la Marcela una expression de l’èsser au monde dins una dimension cosmogonica. Que, per ela, lo poèta es un instrument entre las mans de la poësia, un passaire de la consciença dau monde.

Dins l’òbra delpastriana i cabisson tanben los Memòris, long raconte non pas sonque de sa vida, mas agach distanciat sovent sus los eveniments, lo monde, la societat, pluma poëtica tanben que dona a veire coma un tablèu.

Femna de la tèrra se mainant d’escriure, siaguèt escarnida sovent tant per son vesinatge coma per los mediàs, considerada amb condescendéncia. D’aquela nafra se sauvava amb son sens dau derisòri e son rire de clarina.

Moriguèt paralisada dins lo lièch que sa maire s’i acochèt, qu’i moriguèron lo paire e la grand. L’òbra fai ausir una votz completament originala dins l’escritura d’òc, d’una intensitat e d’una densitat a la nautor d’un destin de femna-poèta que se sacrifiquèt a ela.

Lo DCL, qu’es aquò ?

Ne saber mai sul DCL d’occitan :

Preparar l'examèn : Annals de las espròvas en linha

Loís Belaud, (1543 ?-1588), Belaud de la Belaudiera de son nom literari, es un poèta provençau dau sègle XVI. Es l’autor de tres ensems poetics en lenga d’òc : leis Òbras e Rimas (Sonets e autrei rimas de la preson), Lo Don-Don Infernal e Los Passatemps. Belaud es considerat coma lo mèstre dau sonet en occitan : la fòrma e lo ritme particulars d’aquelei pichòts poèmas eiretats de la Renaissença italiana e, mai luenh, dei trobadors, faguèron meravilhas dessota sa pluma.

Deis ombras de la preson a la doçor de l'instant

Nascut a Grassa (06), lo poèta visquèt mai que mai entre Avinhon e-s-Ais (Arles, Carpentras tanben) onte costejèt la bòna societat provençala (noblesa, borgesia, avocats) ; mai lei trebolaments dau temps lo butèron a s’engatjar dins l’armada e sei mesaventuras de sordat en varalh lo menèron en preson, a Molins (dins l’Alièr actuau).

Sei tèxtes son marcats e macats per l’experiéncia carcerala qu’espandís seis ombras en rèire dei poèmas. Belaud saupèt pasmens cantar la doçor de l’instant, lei plasers de la companhiá e nos porgir un testimoniatge viut de la Provença barròca.

Poèta de la modernitat

Noirit de literatura a la mòda de son temps (Ronsard, Du Bellay, Magny etc.), Belaud faguèt de la lenga d’òc una lenga de creacion moderna. Es lo primièr actor d’una Renaissença occitana.

Fuguèt tanben poèta en provençau a la cort dau governador de Provença, Henri d’Angoulême, onte crosèt Malherbes o encara Louis Galaup de Chasteuil. Ne visquèt dificilament, mai visquèt de sa pluma, e dubriguèt lei pòrtas per tota una generacion d’escrivans provençaus.

Uèi, es encara una sòrga d’inspiracion e una referéncia de tria : la riquesa e la beutat de sa lenga, mesa au servici de la musica dei sonets, contunhan de pivelar lei cercaires e leis autors contemporanèus.