Explorar los documents (1138 total)

Sommaire

Histoire du fonds

Michel Cans est un journaliste reporter d’images languedocien né au début des années 1920. Il travaille avec la RTF, l’ORTF puis FR3. Dans les années 1950 et 1960, il réalise – principalement à Béziers – une série de films courts traitant des « Actualités biterroises », et parcourt les communes de l'ouest de l'Hérault pour en filmer les habitants.

L’ensemble du fonds et des droits qui y sont attachés ont été cédés par le réalisateur au CIDO (Centre international de documentation occitane) entre 1989 et 1991. Ils ont rejoint les collections du CIRDÒC en 2000. Les bobines 16 mm d'origine, qui avaient auparavant fait l'objet d'un transfert sur cassettes VHS réalisé par le CIDO, ont été numérisées entre 2010 et 2011.

Modalités d'entrée :

Achat

Accroissement :

Fonds ouvert

Fonds complémentaire :

Description du fonds

Le fonds Michel Cans du CIRDÒC est composé de 164 films documentaires muets (161 noir et blanc, 3 couleur) tournés dans l’Hérault dans les années 1950 et 1960 par Michel Cans.

Le fonds comporte également la série des "Actualités biterroises", modules muets d’information locale en noir et blanc tournés dans les années 1950, ainsi qu'une série de films dites des "Villages de l'Hérault".

Les localités filmées identifiées sont les suivantes (par ordre alphabétique) : Abeilhan, Adillan, Adissan, Agde, Agel, Aigne, Aigues-Vives, Alignan, Aniane, Autignac, Azillanet, Bassan, Bédarieux, Bessan, Béziers, Boujan, Cabrières, Capestang, Castelnau-de-Guers, Causses-et-Veyran, Caux, Cazouls-les-Béziers, Cers, Cessenon, Cesseras, Ceyras, Clermont-l'Hérault, Colombiers, Corneilhan, Creissan, Cruzy, Espondeilhan, Faugères, Florensac, Fontès, Jonquières, Lamalou-les-Bains, Laurens, Le Poujol, Lespignan, Lignan, Maraussan, Marseillan, Montady, Montagnac, Montblanc, Montpeyroux, Murviel, Neffiès, Nébian, Nézignan-l'Êveque, Nissan-lez-Enserune, Paulhan, Pézenas, Poilhes, Pomérols, Portiragnes, Puimisson, Puissalicon, Puisserguier, Quarante, Roujan, Saint-Geniès, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Pons, Saint-Thibéry, Sauvian, Servian, Thézan, Valras, Valros, Vendres, Vias, Villeneuve-lès-Béziers, Villespassans.

Les cérémonies – inauguration de salle des fêtes, remise de médailles, célébration des carnavals et procession de la Fête-Dieu – filmées à hauteur d’homme, cadrant les visages et les expressions, y côtoient les instantanés de la vie quotidienne – regards goguenards, pensifs ou méfiants, scènes de marché, rondes d’enfants endimanchés.

Yves Rouquette qualifiera ces galeries de portraits d’“album de famille de tout l’ouest de l’Hérault”.

“On y voit des gens morts depuis longtemps, d’autres qui ont vieilli. Tout ça bouge, remue, vit, rit, se promène. C’est très beau et très émouvant. D’une simplicité parfaite. En 10 minutes, on a vu des centaines de visages, des choses qu’on ne pourra plus voir, filmées par un professionnel, mais sous forme de document brut, non monté, muet, d’une beauté sans fard.”

(“60 villages des années cinquante en vedette”, Languedoc-Roussillon Magazine, septembre 1990)

Dates extrêmes :

1950-1970

Langues représentées dans le fonds :

Films muets

Importance matérielle :

164 films documentaires muets

Supports représentés :

Documents audiovisuels

Conditions d'utilisation

Conditions de consultation :

Consultation en ligne sur Occitanica.eu, consultation sur place et prêt (copie DVD) au CIRDÒC.

Conditions de reproduction :

Reproduction autorisée aux conditions suivantes

BY : mention d'attribution (réalisateur : Michel Cans ; collection CIRDÒC-Mediatèca occitana)

NC : utilisation non commerciale uniquement

ND : utilisation à l'identique, pas de modification de l'œuvre originale

- Copie DVD à la demande pour une utilisation non commerciale dans le cadre de la famille

- Possibilité, sur demande, de mise à disposition gratuite de copies HD pour des projections publiques dans un cadre strictement non commercial

Pour le consulter

Identifiant du fonds :

SA

Instruments de recherche disponibles :

Cartographie des localités filmées :

Voir les Communes filmées par Michel Cans sur une carte plus grande

Ressources en ligne :

Lo carnaval es un ensem festiu de practicas e de rites populars que celèbran lo passatge d'una sason a una autra e lo reviscòl de la natura. Es tanben, e subretot, un periòde de contestacions e de remesa en question de l'òrdre establit dins la societat que lo practica. Dobrís una parentèsi dins la quala desbòrdaments, daissar-anar e transgressions son tolerats per las autoritats.

1/ La practica a l'ora d'ara

Darrièr lo tèrme « carnaval » se tròba tot un ensem de practicas vivas dins lo mond tot. Sas fòrmas evoluisson d'una region a l'autra, mas tanben d'una epòca a l'autra, en foncion de las tensions intèrnas e politicas que ne son lo contèxte. Si los traches generals son conservats, los principis de la fèsta son sovent represes e adaptats a las realitats localas, en passar alara al travèrs del prisme d'una cultura e d'una lenga. Los carnavals occitans, presentan de nombroses traches comuns als carnavals del Nòrd de França e del demai d'Euròpa. S'inscrivon dins lo cicle de las festivitats popularas entre Nadal e Quaresma en marcar simbolicament la fin de l'ivèrn. Lor data e lor durada vàrian segon las epòcas e las regions (Epifania, 2 de febrièr, 3 de febrièr, etc.). Precedisson generalament lo periòde de Quaresma, dins un jòc d'oposicion entre desbòrdaments e peniténcias, gras e magre, etc. Pendent carnaval, las inversions de totas menas (de sèxes, de classas, quitament d'espècia), lo pòrt de la masca e autres travestiments envasisson l'espaci public. Aquesta practica comunautària possedís pasmens de règlas, de commemoracions e de rites que li son pròpris. Al dintre del cortègi se retròban un grand nombre de personatges a l'entorn de la figura-clau de Carnaval, coma los òmes salvatges e los jutjaments de cocuts (assoadas, o asinadas). Pòrtan principalament e tradicionalament de noms occitans que remandan frequentament a lor foncion al dintre del cortègi. Carnaval el meteis es afiblat de diferents noms en foncion dels luòcs coma per exemple « Bourrache Ier roi des buveurs » (a Canet-d'Aude en 1955), « Sent Pançard » dins lo sud de la Gasconha, o encara « Caramentrant » en Provença. Lo temps de la fèsta s'acaba d'un biais invariable pel jutjament del Rei Carnaval, tengut collectivament e encara sovent escrit e interpretat en occitan, e son immolacion. Aqueles jutjaments constituisson un moment-clau de las fèstas, e una de las sorsas principalas d'inquietuds de las autoritats en plaça. D'efècte, servisson de tribuna per la populacion, que pòt aital exprimir son malcontentament. Carnaval es acusat de totes los mals patits, de los malurs traversats al cors de l'annada passada. Festejat, adorat fins ara pels participants, Carnaval ven alara lo boc-emissari sul qual se devèrsan totas las frustracions.

2/ Aprendissatge e transmission

Lo temps de carnaval, la fèsta, la licéncia, lo daissar-anar dins l'espaci public son tolerats, incluses las mascas e autres travestiments. Per aquestes atributs los Òmes explòran lor part animala. Òmes salvatges, palhassas, petaçons, orses, son aitant de costumes frequents dins los cortègis occitans. Las mascas de carnaval i apondon l'anonimat e accentuan l'aspècte grotesc. Temps de remesa en causa e d'inversion, carnaval consèrva encara sas originas paganas e sa foncion sociala al travèrs d'aquestas practicas divèrsas, qu'an perdut pasmens un pauc de lor dimension simbolica. Cançons e danças en occitan venon ritmar las festivitats de carnaval : « Dimars gras qu'a nau porcàs », « Adieu paure carnaval », « Carnaval es arribat », « Joan petit », o la dança dels bufadors. Aquestas presentan una cèrta recurréncia sul territòri occitan tot long del periòde de carnaval. Per exemple la cançon « Adieu paure Carnaval » acompanha lo rei de las festivitats per son darrièr viatge. Las danças propausadas son sovent satiricas, de còps que i a licenciosas, meton frequentament en scèna de parelhs, e principalament de jovents. Un grand nombre de danças se son aital desenvolopadas a l'entorn de las festivitats de carnaval, qualques còps especificas a una region, e s'apiejant sus de fòrmas pre-existentas o en creant de novèlas. Los jutjaments, fictius, adaptats de fèstas en fèstas, redigits tradicionalament en occitan en amont de lor interpretacion, constituisson una tribuna per la populacion que pòt aital exprimir son malcontentament. Pastoralas, jutjaments, e cortègis son interessants d'un punt de vista cultural e patrimonial per diferents aspèctes (evolucion de la lenga a diferentas epòcas, mesa en scèna de personatges tirats del folclòre e de mites locals...) que son aitant de testimoniatges d'especificitats de carnaval en Occitània. Repetits d'annada en annada, los tèxtes, particularament dins lo cas dels jutjaments, son adaptats al contèxte particular, politic e economic, de l'annada de lor redaccion. Los tèxtes de carnaval, notadament aqueles dels jutjaments, son conservats, represes e adaptats d'una annada sus l'autra segon lo contèxte politic e economic de l'annada. Constituisson doncas de vertadièras sorsas de coneissença.

3/ Istoric

Pauc de certesas existisson sus las originas realas de carnaval. De per sas caracteristicas (celebracion del passatge d'una sason a l'autra, las inversions, lo daissar-anar tolerat per las autoritats etc.) d'unes autors o comparan a las Saturnalas romanas, fèstas que se debanavan en decembre pendent las qualas los esclaus prenián la plaça de lors mèstres. D'un autre costat, l'istoriana Anne Lombard-Jourdan explòra la pista gallesa del dieu Kernunnos, en relevar notadament l'existéncia d'un mite ancian que met a l'onor la figura simbolica del cèrvi, que pèrd sas banas al mes de febrièr per las melhor renovelar en un ramatge mai polit. La quita etimologia del tèrme « carnaval » demòra uèi encara sorsa de questionament. Se'n pòt trobar de traças en França tre 1268, jos la fòrma de quarnivalle. Es pas qu'a las environas del sègle XVI, qu'aquesta expression, frucha de la tradicion orala, pren la fòrma que li coneissèm a l'ora d'ara. Sovent citada, sembla que la pista latina que fa de carnaval lo derivat de carnelevare (mot latin format de carne, « carn » e levare, « levar, traire », que significa literalament dintrar en quaresma) siá la frucha d'una construccion posteriora al sègle X, data admesa d'un biais comun per son aparicion. En fargar una etimologia en rapòrt amb Quaresma, la Glèisa enterinava aital son intencion de recuperar una ceremonia pagana, en la plaçar jos la dependéncia de Quaresma. Los desbòrdaments qu'acompanhan las festivitats de carnaval foguèron lèu una sorsa d'inquietud per las autoritats, tan religiosas coma civilas, que vesián en elas de riscas potencialas per lor autoritat. Temptèron d'o frenar fauta de poder suprimir una fèsta tan populara, e foguèron progressivament juntas per l'Estat que vegèt dins los cortègis e jutjaments de Carnaval, un vertadièr dangièr. Al virar de la Renaissença, aquestes prenon efectivament un torn mai politic e los incidents se multiplican (Sarlat, 1574, Romans, 1580), entrainant la reaccion de las autoritats. Aital al sègle XVI de decrets nombroses son edictats que limitan las libertats autres còps acordadas pendent aqueste periòde. Los sègles XVII e XVIII accentuan la part de revòlta contenguda dins lo lengatge carnavalesc que noirís en retorn una mesfisança totjorn mai granda dels poders politics. Ne serà aital al cors dels sègles seguents, sens, pasmens, jamai metre a bas completament las festivitats de carnaval. Aital, malgrat las atentas politicas, e malgrat la parentèsi de conflictes armats de 1914-1918 e de 1939-1945, carnaval retròba al l'endeman de la Segonda Guèrra mondiala, un segond buf, e constituís a l'ora d'ara encara un temps fòrt a la velha de la prima. Las annadas 60-70, reconcílian la fèsta e la politica e uèi encara, lo teatre occitan contemporanèu posa una part de son inspiracion dins las fòrmas tradicionalas de carnaval.

4/ Salvagarda

Lo carnaval es una practica plan viva, en Occitània coma dins lo demai del monde, qu'evoluís segon las epòcas e los luòcs de sa practica. Tòrna inventar de contunh sas fòrmas en s'apiejar sus un eiretatge que li es pròpri, e que s'adapta a la societat dins la quala se desenvolopa, tal un miralh desformant de la societat. Demòra un temps a part, una parentèsi de daissar-anar e de fèsta a la sortida de l'ivèrn. A l'ora d'ara d'unes carnavals, entre autres occitans, son inscrits a l'Inventari del Patrimòni cultural immaterial en França.

5/ Actors de la practica

Se carnaval demòra una fèsta populara es uèi sovent organizat e encadrat per d'associacions localas coma los comitats de las fèstas per exemple o tanben las escòlas. En domeni occitan lo movement de las escòlas Calandretas es tanben un actor màger dels carnavals occitans novèls. Enfin dins d'unas ciutats, coma a Limós, existís una entitat especifica en carga de l'organizacion del carnaval.

Benichou, Julien. Compositeur

Benichou, Daphné. Interprète

Zinner, Lucas. Interprète

Huang, Edda. Interprète

Alranq, Perrine. Interprète

Vidal, Alain. Interprète

Tèxte de l'episòdi 9 :

Aprèp l’autostrada dintrèrem en vila. Romieg èra urós de faire lo guida. Per començar lo quartièr de la mar ambe lo gigantesc aquarium.

Baltimòre, a la broa de la baia del Cheaseapeake, es un pauc lo rebat de Marselha en riba de la mar Mediterranèa : doas vilas que son estadas un còp èra dos grands pòrts.

Evidentament n’i una ambe sos gratacèls americans qu’es mai granda que l’autra ambe la Bòna Maire. En se passejant sus l’ancian pòrt de Baltimore Fellspoint, òm pensa al pòrt vièlh de Marselha ! Mas aquí ges de bolhabaissa : pas que de crancs : es l’animal totemic de la vila !

Faguèrem un pichòt torn dins lo centre ciutat ambe sas avengudas grandarassas e las sirènas de las veituras de polícia qu’arrestavan pas de cridar. E Romieg diguèt :

- "Ai besonh d’anar dins una espiçariá italiana se vos vòli faire un pauc de cosina gostosa. Aicí traparem tot çò que cal."

- "Mas es tròp tard ! Las botigas dèvon èstre tancadas, es 11 oras del ser !"

- "Sès pas pus en França, pichòta, aicí pòs trapar tot çò que vòs quand vòs !"

- "The new world !"

Parquèrem la veitura e dintrèrem dins « la siciliana ».

Matilda èra espaventada de veire tot çò que i aviá sus las estaudèlas de la botiga : olivas, tomatas, òli d’oliva, pasta, parmigiano, coma dins un vilatge de Tòscana.

Tot d’un còp Romieg cridèt :

- "Mèfi, tot lo mond dins lo fond de la botiga. »

Un bruch de fusilhada dins la carrièra ont i aviá pus ges de veituras. Ausiguèrem de crits, una bala trauquèt la veirina, veguèrem dos òmes que corrissián. Dins la botiga pas un mot. Puèi lo silenci defòra e per acabar la sirèna de las veituras de polícia.

Matilda plorava :

- "Mas de qué se passa ? Es lo primièr còp dins ma vida qu’ai tan paur. Es un marrit sòmi : vòli tornar a Montpelhièr. Joana partissèm ! Me plai pas aquel new world !"

Semblava un enfant, e ieu aviái enveja de rire a m’espetar las còstas : èra melhor qu’al cinèma ! Romieg èra seriós e pas tròp content d’aquela aventura. Sa votz èra aquela d’un professor :- "Baltimore es una vila ont los fusilhs son reis : 300 personas son tuadas cada annada per bala. Te fagues pas de marrit sang pichòta, anam anar dins Catonsville, es una vila calma. Fa trenta cinq ans que vivi dins aquel país e es lo primièr còp que me tròbi au mitan d’un tal embolh !"

- "Nos cal ara acabar las crompas ! Matilda, al vilatge quand contarem aquò, degun nos creiràn pas !"- "M’agradariá de tastar una pizza americana !"

Éra un pauc coma un bizutatge ! Quina chança !

Arribèrem a Catonsville. Èra la mièja nèit passada.

Un polit ostal amb un estanci, au mitan d’un jardin, tot en bòsc :

- "Es ancian, es estat bastit en 1920."

Dintrèrem dins l’ostal :

- "Anatz pausar las maletas. En naut de l’escalièr a drecha Matilda e de l’autre costat Joana ! Començi de preparar lo dinar."

- "Pòdi prendre una docha".

- "De segur pichota! tant que vòs !"

Montèri dins la cambra. Èra pichòta, mas polida : un lièch, una taula, un armari. Me sentissiái timida e un pauc nècia. Ensagèri de me faire polideta, pecaire, qu’a mon atge es pas simple.

Lo Romieg èra dins la cosina : una cosina americana moderna qu’aviá res de veire amb la mieuna dal vilatge.

Sabiái pas de que faire per l’ajudar.

- "Soi urosa d’èstre aquí. Mercé de nos reçaupre."

- "Es un plaser per ieu. Dempuèi la mòrt de Lisa me sentissi solet com’un vièlh. Urosament que i a l’universitat e los collègas."

- "Es que tornaràs quand seràs retirat ?"

- "Per de qué faire ? Coneissi pus degun al país e cresi que cambiar de biais de viure deu èstre difficil a mon atge !"

- "Mas benlèu que podriás venir mai sovent : i a totjorn l’ostal de ta maire ?"

- "Es ma sòrre que l’a pres per se retirar."

- "Ara ai dos ostals. Ai fach un bèl eretatge !"

- "Un eretatge ? Coma ? Te trufas de ieu ?! Ta familha aviá pas un sòu !"

- "Mon oncle Vincenç m’a tot laissat. Es per aquò que soi aquí : ai d’argent !"

- "E aquela Matilda, onte l’as trapada ? Joana as agut una filha sens res dire a degun ? Me faràs totjorn rire !"

- "Se te lo contèsse cossí s’es passat, me creiriás pas !"

- "Ensaja, veirem ben !"

- "Lo jorn de la mòrt de l’oncle Vincenç, quauqu’un sonèt a ma pòrta e pas mai…èra la Matilda ! Dempuèi es demorada ambe ieu e soi urosa. Ai pas poscut resistir a son sorire e al plaser d’aver enfin una filha, mon vièlh pantais…"

- "Li caldrà trapar un trabalh…"

- "Non… una escòla de dietetica…pagarai per ela !"

- "Ai talent ! Es que podèm manjar ? "

- "T’en fagues pas ma filha, per començar anam beure un pauc de vin d’Erau, un Faugèra ! E deman vendretz ambe ieu a l’universitat al cors de lenga romana…"

- "Faretz coma voldretz, mas ieu deman, vòli demorar soleta a l’ostal per dormir e descobrir Catonsville."

- "Quina idèa ! Coma vòs ! Sès granda e sabes çò que fas ! Mas m’agrada pas tròp de te daissarsoleta, emai se Catonsville es pas Baltimòre !"

- "Òsca ! Santat !"

Benichou, Julien. Compositeur

Alranq, Perrine. Interprète

Gaspa, Marie. Interprète

Hebrard, Alain. Interprète

Vidal, Jean. Interprète

Capron, Michel. Interprète

Huang, Edda. Interprète

Benichou, Daphné. Interprète

Zinner, Lucas. Interprète

Tèxte de l'episòdi 4 :

E tota la nèit ai vist córrer de cachavièlhas d’escambarlon sus de muòlas : mos aujòls, comunistas del costat de mon paire e uganauds de las Cevènas del costat de la maire, èran furioses. Lo matin mos pels èran dreches sus ma tèsta : me caliá soscar d’a fons per res laissar aprèp mon darrièr buf. Podiái pas digerir la causa ausida encò de mèstre Bardòt : aprèp ieu la glèisa catolica e romana anava tot engolir, los papistas!

Puèi i aguèt la ceremonia al funerarium : la causida de l’urna, roja e jaune. Los amics de Vincenç qu’èran evidentament pas de joines an cantat lo « se canta » e lors felens tanben an cantat amb eles : lo mond cambiava, benlèu que los trobadors tornavan, òsca !

Pensi que tot aquò auriá fach plaser a l’oncle.

Al moment de partir quand las charadissas foguèron acabadas, la vielha Julia a volgut cantar (n’i a que dison que quand èra joina èra amorosa del Vincenç) aquela cançon cevenola que m’agrada tant :

Quand un còp sentiràs que l’atge desrevelha

De mai en mai en tu de patiments divers

Las de fóire aquel sòl ingrat com’un desert

A l’apèl dau repaus apararàs l’aurelha

Lo temps abotirà ton còr vengut tròp vièlh

E per dessús ton cròs

E dominant la plana

La poncha d’un ciprès

Farà veire lo cèl

Lo temps abotirà

Ton còr vengut trop vièlh

Alòr t’enterraràn per amont dins l’ermàs

Tot florit d’imortèlas a dos pas de ton mas

Onte s’ausís pron fòrt

Bufar la tramontana

Alòr t’enterraràn per amont dins l’ermàs

L’astre que nos rescaufa e que nos ensorelha

Sarà ton companhon

Tan l’estiu que l’ivèrn

L’avèm laissada acabar la canson soleta e sèm partits.

Sèm anats totes ensems amb l’urna e ai fach çò que m’aviá demandat lo Vincenç : ai esparpalhat los cendres dins lo riu de Vire. Sabi pas s’aviái lo drech !

Las gens èran susprès mas diguèron : Es el que l’a volgut. Es partit tranquil, sens sofrir… Anar se colcar lo ser, e sens se desrevelhar lo matin… Dormir per l’eternitat…..Caucanha !

Puèi sèm tornat a l’ostal onte Matilda nos esperava ambe l’aperitiu. Aviá una polida rauba grisa. Tot lo mond m’a demandat quala èra aquela filha tan polida : ai contunhat d’afortir qu’èra ma filhòla, la filha d’una amiga d’escòla, Luciena. Matilda diguèt res, fasiá simplament de sorires a tota l’assemblada.

Aviái decidit qu’auriái una discutida amb ela dins la serada.

- "E de qué vas faire ara qu’as d’argent Joana : la caritat, la vida, l’artista ? As una polida votz! Te caldriá ensajar d’anar al conservatòri de Montpelhièr. Òm sap pas jamai….I pas d’atge per cantar e subretot per se faire plaser.

Lo que me disiá tot aquò èra lo Renat – mon amorós - que pecaire sa femna, la Roseta, èra mòrta l’an passat e que de segur li auriá plan agradat de trapar una companha de son atge, subretot amb un pauc de moneda. Sovenir ! Sovenir : benlèu que m’aviá agradat quand èri joina mas ara…

Lo cosin Paul e Danisa, sa femna, èran fòrça contents de la pacha qu’aviam facha encò del notari :

- "Mercé Joana per la renda tan pichòta : ambe los problèmas de la vinha benlèu que me caldrà tot derabar e faire un òrt. Danisa anarà vendre sus lo mercat."

- "Segur que m’agradarà mai que de trabalhar al supermercat !"

- "Ensajarem lo biò, ara i a pas qu’aquò que marcha, e mai per lo vin….E tu de qué vas faire de ton temps, de las tèrras e de l’ostal del Vincenç ? T’a daissat d’argent ?

- "Òc ! Te pòdi pas res dire uèi. Mas te prometi que se un jorn vendi las tèrras es tu que seràs lo primièr avisat."

- "Mercé per tot !"

A 8 oras tot lo mond èra partit : lo darrièr a se n’anar èra lo Renat. Me venguèt faire un poton de prèp, aviá begut un còp e me diguèt sus lo pas de la pòrta :

- "S’un jorn n’as pron d’èstre soleta, me fariá plaser de viure ambe tu. O sabes ben que t’aimi dempuèi totjorn !"

- "Taisa-te grand tablèu! Un còp e pas mai : es totjorn çò qu’ai fach dins ma vida ! Adieussiatz !"

Ai tancat la pòrta sus aquel paure Renat. Avèm fach lo recapte, avèm manjat un bocin.

- "E ara Matilda, es temps de parlar. Se volètz demorar amb ieu devi saupre d’onte venètz e tot çò qu’avètz fach dins vòstra vida."

- "Sabi pas se pòdi : ai paur…"

- "Avètz pas d’autra causida, autrament deman me caldrà vos dire de partir."

- "Non pas ! vòli demorar aicí. Me senti tant urosa ambe vos. Es coma s’èri amb una maire, comprenètz…"

Benichou, Julien. Compositeur

Alranq, Perrine. Interprète

Jean Hebrard. Interprète

Huang, Edda. Interprète

Benichou, Daphné. Interprète

Zinner, Lucas. Interprète

Durbissi la pòrta de l’ostal e davant ieu una filha dins sos 20 ans benlèu, polideta, los peus negres, los uòlhs verds, la pèl bruna, granda e linja, una maleta dins la man que me demanda amb un bel sorire e una votz doça :

- "Madama Joana Belcaire?"

- "Òc es ieu ! De qué volètz ?"

- "Vos sovenètz de Maria Delbàs, ma maire ?"

- "Benlèu, possible…"

- "Èretz au collègi ensemble dins las annadas…"

- "E de qué fa vòstra maire ara ?"

- "Pecaire es mòrta la paura l’an passat e m’a totjorn dich : s’un jorn sès dins la maganha vai te'n veire mon amiga Joana Belcaire, t’ajudarà.

- "Ieu ? Coma vos podriái ajudar : ai ges de trabalh per une filha coma vos, soisoleta e subretot pensi que ara que soiretirada, vòli viatjar."

- "Benlèu que me poiriatz lotjar ? En escambi de la cambra e del manjar fariái lo dedins e tanben lo defòra, qu’avètz un polit jardin."

- "Madama siatz plan brava : ai pas d’endrech ont anar !"

I aguèt un silenci : aquela filhòta me fasiá pena de la daissar defòra…Benlèu que verai, sa maire èra al collègi amb ieu? Puèi sens soscar mai longtemps :

- "Dintratz : dormiretz aquí aquesta nèit e deman cercaretz un endrech ont anar."

Ai ensajat de trapar sus la cara d’aquela jove una semblança amb una femna qu’auriái coneguda dins ma joinessa : res. Li ai mostrat la sala d’aiga, l’ai menada dins la cambra d’amics.

- "Pausatz vos aquí e vos sonarai per lo dinnar. Ara ai de causas de far."

- "Per l’enterrament de vòstre tonton Vincenç?"

- "Cossí o sabètz ?"

- "Tot lo vilatge ne parla e dison que ara siatz rica !"

- "Res es pas encara fach ! Mas avètz rason l’enterrament es per deman."

- "Vos ajudarai per reçaupre la familha…"

Ai tancat la pòrta e soi anada dins lo salon e me soi assetada : tot aquò semblava pas de bon ! Qual èra aquela filha ? E aquela Maria Delbàs ? Ges de sovenir d’aquela filha au collègi o endacòm mai. Benleù qu’èra son nom de femna maridada ? Los pantaisses se n’èran anats, la realitat m’emplenava la tèsta e me fasiá mau.

Lo telefòn sonèt : sus la maquina s’afichèt lo nom de Mèstre Bardòt, lo notari de l’oncle Vincenç :

- "Madomaisèla Belcaire ?"

- "Bonjorn Mèstre Bardòt, cossí anatz ?"

- "Madomaisèla ai besonh de vos veire : es temps de legir lo testament de vòstre oncle."

- "Lo cal faire uèi ?"

- "Sulpic : l’oncle a demandat que lo testament siá legit a la familha, es a dire vos e vòstre cosin Paul abans l’enterrament !"

- "A bon !?"

- "Vòstre cosin Paul serà dins mon burèu a 4 oras : i vos espèri tanben."

- "Vendrai, ajatz pas paur, Mèstre Bardòt !"

Ai pausat lo telefòn. E ara de qu'anavi faire d’aquela filha ? La laissar soleta dins l’ostal ambe los cats ? Non, aviái pas fisança : vendriá ambe ieu e m’esperariá dins la sala d’espèra del notari. Quina istòria !

- "Madomaisèla Delbàs!"

- "Mon nom es Matilda, Matilda Delbàs."

- "Matilda es un polit nom. Matilda vendretz amb ieu encò del notari o se volètz vos pausarai davant lo supermercat e vos tornarai prene aprèp mon rendètz-vos.

- "Ai ges d’argent per crompar de causas al supermercat !"

- "Alara vendretz amb ieu e m’esperaretz dins la sala d’espèra del notari."

Començavi de susar e de tremolar : de qu’aviái fach de durbir la pòrta e daissar dintrar dins mon ostal una filha qu’aviái pas jamai vista ? Benlèu que seriá una bona causa de li demandar sos papièrs? Òm pòt èstre brava, mas sens èstre completament nècia ! O benlèu que Matilda èra la filha qu’aviái pas poscut aver. Quand èri jove èra pas possible d’èstre «filha maire » la sola causida èra de demorar vièlha filha coma dison los mascles al cafè de la Prima.

Zo mai, lo telefòn…..

Les bêtes fantastiques de toile que l’on promène lors des fêtes locales tiennent une place importante dans le patrimoine de l’Hérault. Le Chameau de Béziers, le Poulain de Pézenas, l’Âne de Gignac, le Bœuf de Mèze… Les chevalets, « chevaux-jupons », sont présents dans le monde entier sous différentes formes. Jadis, ils représentaient les esprits de la nature; aujourd’hui, ils célèbrent des personnages de légendes locales.

En France, beaucoup de régions possèdent leurs chevalets : le Cheval-Malet dans la Loire, le Cheval-Fol autour de Lyon, le Cheval-Godon à Orléans… Dans le Midi, on trouve les Pendòres d’Aude, le cavalet biarnès, le chivalet d’Erau et les chivaus-frus (fringants) de Provence, pour n’en citer que quelques-uns.

Dans le pays héraultais, chaque ville et chaque village porte le souvenir de son Chivalet, avec sa musique, sa chorégraphie et ses danseurs. Mais Montpellier a joué un rôle important dans la présentation et la représentation de la danse du Chivalet en raison de sa position de capitale et de la présence de maîtres de danse. Les montpelliérains exécutent cette danse populaire de réjouissance et de fête à toutes occasions.

Comme c’est souvent le cas pour les légendes, les sources proposent plusieurs versions. Ainsi lorsque la plupart proposent une légende autour de manigances, d’autres affirment au contraire que c’est l’intervention du pape qui a réglé le litige. Voici donc une présentation de l’histoire du Chivalet telle qu’elle est le plus souvent racontée, illustrée par une description de la danse populaire, du costume ainsi que d’une partition. Les titres d’ouvrages proposés en conclusion pourront apporter plus de précisions.

L’histoire d’un mariage arrangé

Le 15 juin 1204, le roi Pierre II d’Aragon épousa Marie de Montpellier, fille de Guilhem VIII, qui avait apporté dans sa corbeille de noces la seigneurie de Montpellier. Cette union, qui était un calcul politique, ne contentait aucun des deux époux. La reine Reine Marie s’étant retirée, mécontente, dans son château de Mirevaux, les montpelliérains s’inquiétaient pour la succession de leur roi. Les consuls mirent en place un stratagème : ils organisèrent une rencontre nocturne entre le roi et une jeune veuve (dame de la reine) qui sans aucun doute lui plaisait beaucoup. La condition était que cela se fit dans l’obscurité totale. Ainsi, en réalité, c’est la reine Marie qui s’y rendit.

Le lendemain, le roi, fort satisfait de sa nuit, se réconcilia avec la reine qu’il ramena à Montpellier sur son cheval (et non pas en carrosse ; en effet, il possédait un grand élevage de chevaux sur ses terres de Lattes). Ainsi, le 1er février 1208 naquit, au plaisir de tous, Jacme Ier d’Aragon. Pour célébrer cette naissance, les montpelliérains auraient demandé au roi Pierre II de leur céder le cheval avec lequel il avait porté la reine. A la mort de l’animal, ils le remplirent de paille et le firent danser afin de le célébrer et de rendre hommage au service rendu. Puis ils créèrent un petit cheval en carton qu’un homme habillé en « Roy », debout à l’intérieur, faisait danser.

La danse

Elle aurait été créée la première fois par Pipou. Par la suite, elle fut présentée par des danseurs montpelliérains en 1721 à la cour du roi Louis XV.

Les deux personnages principaux sont l’homme-cheval et le donneur d’avoine. Ce dernier doit éviter les ruades du cheval tout en lui proposant à tout instant son tambourin rempli d’avoine.

Autour du cheval, quatre personnages dansent : un à l’avant, qui est le donneur d’avoine, un second à droite, chargé du chasse-mouche qui excite l’animal. Le danseur de gauche porte l’étrille et la brosse. Enfin le quatrième, à l’arrière, représente le maréchal ferrant équipé de tenailles et d'un marteau.

La danse est composée de différentes figures : un « Salut » qui précède la première grande figure, la « Ressa », où les quatre danseurs exécutent des petits pas marchés de côté, à droite, à gauche, puis valsent.

La figure de « l’Avoine » consiste en ce que trois danseurs font quatre pas de basque en avant puis quatre en arrière. Pendant ce temps le donneur d’avoine présente son tambour au cheval. Les trois danseurs remuent en pas tombés pendant que l’autre caresse le cheval.

Puis vient la figure des « Quatre points Cardinaux », où les danseurs se couchent sur le sol afin que le cheval leur passe dessus en galopant. Celui qui porte le tambourin dirige l’animal sur un circuit ; pendant ce temps, les autres exécutent le pas de basque. Ensuite, même chose pour la figure du « Grand galop » où le cheval rue et donne des coups de pieds aux danseurs.

La figure de la « Finale » se termine par une « Pose ».

Toutes les figures sont introduites par des pas de basque : l'on avance le pied gauche puis l'on croise le pied droit devant le gauche à environ 20 centimètres du sol en faisant un sursaut brusque sur le pied gauche. Ensuite l’on repose son pied droit à terre et l’on fait le même mouvement sur le pied droit. On effectue le tout plusieurs fois.

Le pas tombé consiste à lever son pied gauche, puis le reposer en levant le droit en arrière que l’on reposera ensuite pendant que le pied gauche va à son tour en arrière, et ainsi de suite.

La musique

Le groupe folklorique la Garriga Langadouciana a publié leur étude sur la danse du Chevalet, dans laquelle ils expliquent que deux instruments suffisent pour animer cette danse : un hautbois et un tambourin.

Lorsque les danseurs Montpelliérains se présentèrent à Versailles devant Louis XV en 1721, la musique fut pour cette circonstance « mise en ordre » par Lulli.

Partition de la danse du Chivalet par C.Z Vernazobres pour orchestre : http://bibliotheque-numerique.occitanica.eu/items/show/352

Le costume

Millin, dans son « Voyage dans le Midi de la France » publié en 1811, décrit les danseurs comme portants des culottes de soie rose ou bleue et des bas de soie blanche, les manches de leur chemise sont attachées sur leurs bras avec des rubans ; ils ont une écharpe bleue passée en sautoir, un chapeau chargé de plumes. De Vilback ajoute qu’ils portaient des épaulettes.

En savoir plus

ACHARD, Claude, La Ballade des Totems dans l’Hérault, Bêtes fantastiques de toile et chivalet dans l'Hérault : plaquette de l'exposition "La Ballade des totems dans l'Hérault", Théâtre de Pézénas, 1981. Consultable et empruntable au CIRDÒC-Mediatèca occitana : 398.17 ACH

ACHARD, Claude, Chivalets, coll. Tribulations d'un bestiaire magique, [Maraussan] Atelier Tintamarre, 2011. Consultable et empruntable au CIRDÒC-Mediatèca occitana 398.17 ACH

ACHARD, Claude, Poulains et bestiaires magiques, [Maraussan], Atelier Tintamarre, 2011, 398 p. Consultable et empruntable au CIRDÒC-Mediatèca occitana : 398.17 ACH

ALRANQ, Claude, Les Animaux de la fête occitane, les Totems Sud de France. Consultable et empruntable au CIRDÒC-Mediatèca occitana : 398.17 ALR

La Danse du Chevalet, étude réalisée par La Garriga Langadouciana, Imprimerie Laffitte-Lauriol, Montpellier, 1999. Consultable sur place au CIRDÒC-Mediatèca occitana : CBB 398-3

BAUMEL, Jean, Les Danses Populaires, les Farandoles, les Rondes, les Jeux Chorégraphiques et les Ballets du Languedoc Méditerranéen, IEO, 1958. Consultable et empruntable au CIRDÒC-Mediatèca occitana : 789.48 BAU

CAZILHAC, Robèrt, Les Pandores, Tintamarre Edition. Consultable et empruntable au CIRDÒC-Mediatèca occitana : 394.25 CAZ

Dans un manuscrit autographe (CIRDOC Mi B-4 TJS-III p.257-263) Junior Sans présente ainsi cette chanson :

« Chanson faite à la grange de Peitavi-Saint-Julien en avril 1892.

La semaine dernière, je trouvais, en fouillant mes vieux papiers une autre Chanson des Treilles que mon pauvre père avait composé et fait imprimer en 1825, à l'occasion du sacre de Charles X, qui fut sacré à Reims, le 29 mai. Une autre Chanson des Treilles, par un vieux troubadour, qui n'était autre que Bourguet le médecin, et pour la même occasion du Sacre.

Ce Bourguet mourut en 1835, le lendemain [du jour] où je venais de faire une chanson sur le choléra. J'étais loin de penser que la chanson achevée, il allait mourir du choléra le lendemain. Cela est la pure vérité ».

Il précise que pour cette inauguration :

« la Musico royale de Barcelonne (sic) vint rendre sa visite à notre musique la Lyre Biterroise qui était allée à Barcelonne (sic) quelques mois auparavant ».

Il ajoute :

« Ces deux vieilles Chansons des Treilles, après les avoir lues, je les portai chez mon ami et confrère en félibrige Frédéric Donnadieu, qui a de nombreux manuscrits du Docteur Bourguet et qui se propose d'écrire sur ses travaux phonétiques. Moi, je l'ai bien connu car c'était mon médecin quand j'étais tout jeune, et puis, entre chansonniers, ils se connaissaient avec mon père Julien ».

« Cansou facho à la granjó de Peitavi-Sant-Julian, avril 1892.

La semano passado trouvèri en fourfoulhant mous vièlhs papiés uno autro Cansou de la Trelhos que moun paure paire avio coumposado e facho emprima en 1825, a l'oucasion del sacre de Charles X, que sièguet sacrat à Rheims, lou 29 de mai - Uno autro Cansou de las Treilhos, per un vièlh troubadou, que n'èro autre que Bourguet lou medeci, e per la mème oucasieu del Sacre.

Aquel Bourguet mouriguèt en 1835, lou lendema que venió de faire uno Cansou sul Coulera. Ero lènt de pensa que la Cansou acabado, mouririó del Colera lou lendema. Acò's la puro veritat ».

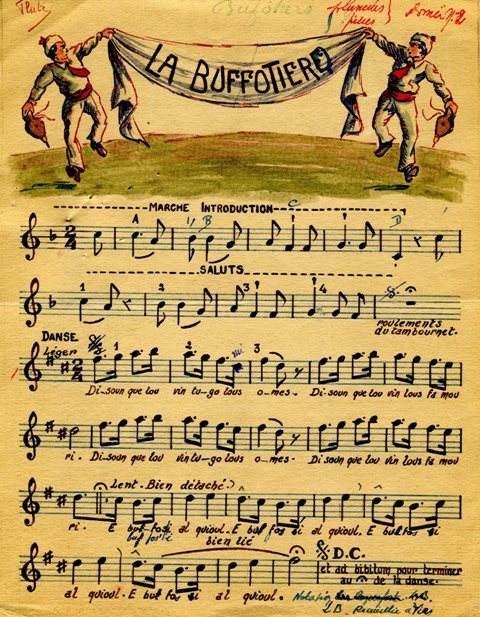

Le carnaval constituait autrefois un événement très populaire, notamment dans les villages de l'Hérault. Les divertissement organisés lors de ces réjouissances étaient variés, proposant défilés de chars, fanfares, concours et diverses danses.

Parmi celles-ci, figure le branle des Soufflets (Bofets de la plaine de l'Hérault), parfois aussi connu sous le nom de buffatière (Montagne Noire), ou Bufali (Carcassès). Elle est le plus souvent dansée le Mercredi des Cendres, jour de la dissolution des corps selon l'Evangile, ce qui explique la présence de farine, cendres, ou confettis dans de nombreuses interprétations de la Danse des soufflets. (cf. La fête en Languedoc de Daniel Fabre et Charles Camberoque. Privat, 1977).

Les danseurs, vêtus de chemises et de bonnets de nuit féminins, sont armés de soufflets de cuisine, tandis qu'en tête de cortège, le meneur de la danse, parfois juché sur un âne, porte la plupart du temps un soufflet de forgeron, plus imposant.

Débutant par des farandoles le long des rues, le branle des Soufflets se pratique généralement sur une place, au son du tambourin et du hautbois. Le corps plié en deux, les participants soufflent de leur instrument le bas du dos de leur prédécesseur. Ils se redressent alors et placent leur soufflet de leur main droite, à hauteur de visage, avant se placer l'un à la suite de l'autre de façon à former un rang. Ils entament alors la chanson des soufflets. (cf. Les danses Populaires, les Farandoles, les Rondes, les Jeux Chorégraphiques et les Ballets du Languedoc Méditerranéen de Jean Baumel. Toulouse, 1958).

Nous vous proposons ici les paroles et les pas rapportées par Jean BAUMEL dans son ouvrage (op.cit. P.98-106.) D'une région à l'autre et selon les versions, ce modèle est susceptible d'évoluer. Nous reproduisons ici le texte tel qu'il a été proposé par l'auteur ainsi que sa traduction en français. Vous trouverez également ci-après en gras, une version proposant une orthographe corrigée du texte original.

« E, Jan dansaba san culota/ E, Janetoun san coutilloun »

« Et Jean dansait sans culotte/ et Jeannette sans cotillon (jupon) ».

E Joan dançava sens culòta/ E Joaneton sens cotilhon.

Se penchant alternativement de droite à gauche, et de gauche à droite, ils interprètent alors le refrain :

« E bufa ie au cuou/ Que n'a bien besoun »

« Et soufflez-lui au derrière/ Il en a bien besoin ».

E bufa li al cuol/ Que n'a ben de besonh.

La danse est ensuite complétée par des pas français en avant et en arrière ou des pas de polka selon les versions, sur le refrain suivant :

« Jamaï, gagnan bimboya/ Tant que faren autan./A toutas aquellas fillas/ Ie cau un galan/ Lou pe, lou pe, lou pe. (bis)

« Jamais, ils ne feront fortune/ S'ils continuent à agir ainsi./ A toutes ces filles/ Il leur faut un galant/ Le pied, le pied, le pied. »(les danseurs tapent du pied).

Jamai ganhan « bimboya »/ Tant que faràn aital/ A totas aquelas filhas/ Los cal un galant/ lo pè, lo pè, lo pè. (bis).

« La man, la man, la man ».

« La main, la main, la main ».

La man, la man, la man.

Les danseurs élèvent le soufflet de bas en haut :

« A toutas aquellas fillas/ Ie cau un galan ».

« A toutes ces filles/ Il leur faut un galant. »

A totas aquelas filhas/ Los cal un galant.

Les participants font ensuite une ronde avant de se remettre en ligne :

« Toujours me parloun de mas caousses/ Jamaï me las petassoun ».

« Toujours ils me parlent de mes chausses/ Mais jamais, ils ne me les réparent. »

Totjorn me parlan de mas cauças/ Jamai me las pedaçan.

Les jeunes hommes terminent leur danse face à face, le corps penché :

« E bufa ie au cuou/ Que n'a bien besoun »

« Et soufflez-lui au derrière/ Il en a bien besoin ».

E bufa li al cuol/ Que n'a ben de besonh.

Avant de quitter la place, le dos penché, remuant les genoux de l'intérieur vers l'extérieur, en jouant du soufflet.

François Dezeuze, dans son ouvrage Saveurs et Gaïtés du Terroir Montpelliérain (Montpellier, 1935, p235.) précise que la danse reprenait parfois après le repas, faisant intervenir pour moitié des porteurs de bougies allumées, pour l'autre des danseurs munis de soufflets, cherchant durant le branle à éteindre ces flammes.

Notons qu'il existe en fait de nombreuses variantes de cette danse, n'ayant le plus souvent en commun que le seul costume (blanc) et l'intérêt pour le séant des partenaires. Ainsi à Portiragnes, les soufflets étaient préalablement remplis de farine, tandis qu'à Bessan, la danse était réalisée par des enfants. (Baumel, op.cit.). Toutes visent également à purifier les des corps avant l'entrée dans la période du Carême.

Pièce de théâtre d'un auteur anonyme présentée dans l'ouvrage Seconde partie du triomphe de Beziers au jour de l'Ascension contenant la Colere ou furieuse indignation de Pepesuc & le discours funebre de son ambassadeur sur la discontinuation des ancienes coustumes ou sont adjoustées les plus rares pieces qui ont esté representées au susdit jour jusques à present imprimé par Jean Martel en 1644.

Le jour de l'Ascension, fête des Caritats à Béziers, donnait lieu à de nombreuses réjouissances dont faisait partie la représentation de pièces de théâtres écrites par des auteurs locaux, la pièce présentée dans ce document a été rédigée et jouée pour cette occasion.

Chanté sur la plupart des territoires d'Occitanie, le "Se Canta" s'affirme comme un hymne fédérateur occitan. Il comprend au moins une quinzaine de variantes, toutes différentes selon les localités où il est chanté ou a été recueilli. C'est cette appropriation, cette adaptation des paroles et de la mélodie mais aussi les thèmes universels qui le traversent qui font de ce chant un véritable hymne populaire sur l'ensemble du territoire occitan.

Les origines du "Se Canta"

La paternité de Gaston Fébus

L'hypothèse la plus répandue concernant l'origine de ce chant nous renvoie vers le XIV° siècle et le Béarn. Ce serait en effet Gaston Fébus (1331-1391), comte de Foix et vicomte de Béarn qui aurait rédigé cette chanson à l'attention de sa femme Agnès de Navarre. Connu pour son érudition, sa connaissance des divers dialectes occitans parlés à l'époque mais aussi pour son amour de la musique, Gaston Fébus aurait été délaissé par Agnès de Navarre, retournée dans le royaume de son père, de l'autre côté des Pyrénées. Il aurait alors rédigé le "Se Canta" -"Aquelas Montanhas" dans sa version originale - fou de chagrin pour implorer son retour. Cette hypothèse est communément admise même si aucune preuve dans les écrits de l'époque ne nous permet de confirmer la paternité de Gaston Fébus sur cette chanson. De même, on ne connaît pas la version d'origine de la chanson, cette dernière s'étant transmise de manière orale au cours des siècles, sûrement adaptée selon les chanteurs et les époques. Ce n'est qu'au XIX° siècle que la forme du "Se Canta" a été fixée par les collecteurs et folkloristes dans les diverses anthologies de chants qu'ils ont pu publier.

L'hypothèse des bateliers toulousains

Joseph Canteloube, compositeur, musicologue et folkloriste est le premier en 1951, dans son Anthologie des chants populaires français1, à émettre une autre hypothèse quant à l'origine du "Se Canta".

Il y présente en effet une autre version commençant par ces vers : "Sul pont de Nanto ; I'a un auzelou" et analyse de cette manière l'origine de cette version du "Se Canta" : "Chanson très répandue en Roussillon, comté de Foix, Guyenne, Gascogne, Languedoc, Auvergne etc. Elle fut très probablement faite par des matelots toulousains transportant le pastel de Toulouse à Nantes pour le compte d'armateurs nantais. Le pastel était cultivé en Lauragais. Le bleu était obtenu sous forme de coque d'où l'expression pays de Cocagne appliquée à un pays heureux et riche. Ce bleu pastel fit au XVI° siècle la fortune du Midi de la France. Le pont dont parle la chanson est sans doute celui de Pirmil, situé à Nantes et qui portait, construite sur une arche, une hôtellerie pour les mariniers."1

Là non plus, aucun élément ne nous permet d'affirmer la véracité de cette hypothèse et comme l'affirme Martine Boudet, universitaire, dans son ouvrage Les Hymnes et Chants identitaires du Grand Sud - Essai sur l'emblématique inter-régionale2 : "Ce pourrait être tout aussi bien être un matelot nantais qui ayant entendu le "Se Canta", l'aurait arrangé avec des paroles adaptées à Nantes. [...] Les traductions diverses venant sans doute qu'au cours des siècles, le sens originel de ce chant a été perdu et l'on a de ce fait, écrit d'autres paroles." 2

Les versions locales

D'autres versions locales existent et font notamment référence à la ville de Nîmes ("A la font de Nimes") ou à un pré ("Al fond de la prado"). On ne sait pas à ce jour à quelle époque ces versions ont été créées ni leur origine exacte. Pour de nombreux chercheurs et érudits, l'air de Gaston Fébus serait devenu tellement populaire qu'il aurait été repris et adapté localement, voire même mélangé à d'autres chants populaires locaux.

Dans tous les cas, on trouve dans toutes les versions du "Se Canta" les mêmes thèmes et figures : les hautes montagnes - qui font penser aux Pyrénées, frontière naturelle au sud du territoire occitan - qui apparaissent comme un obstacle à la réalisation amoureuse, le rossignol servant d'intermédiaire entre les deux amants et enfin, la relation amoureuse impossible.

La symbolique du "Se Canta"

Le thème de la séparation physique et morale des amants, la figure de l'oiseau comme intermédiaire rattachent également cette chanson à une tradition plus ancienne, celle de la fin'Amor célébrée par les troubadours au XIII° siècle.

Pour d'autres, ce chant symbolise également l'alliance unissant de manière éphémère Occitanie, Aragon et Catalogne.

Enfin, Richard Khaïtzine dans son ouvrage La Langue des oiseaux3 développe une approche plus symbolique et ésotérique de ce chant : "Cette chanson dans la manière des troubadours est un texte à clef ou codé. La clef en est livrée dès la seconde ligne puisqu'il y a un oiseau dont on nous dit "qu'il chante ce qu'il chante". Il s'agit d'une chanson rédigée en langue des oiseaux, autrement dit dans une langue à double sens. Remarquons que cet oiseau chante mystérieusement et de nuit. [...] Cette chanson nous entretient de la nuit noire de la répression. Le rossignol, autrement dit le troubadour, chante la passion des Cathares persécutés. Il ne chante pas ouvertement, mais d'une manière symbolique de façon à n'être compris que de ceux à qui s'adresse ce texte. Remarquons également qu'il chante pour la dame qui se trouve au loin, l'Eglise cathare en exil. Mais pourquoi évoquer l'amandier qui fleurit ? Ses fleurs, nous dit-on, sont d'un blanc immaculé. L'art religieux utilisa fréquemment l'image de l'amande mystique, la vulve entourant la Vierge ou le Christ en gloire. L'amande, qui comporte une double écorce, très résistante, est bien adaptée à la représentation de la connaissance ésotérique qui ne s'acquiert qu'en usant de patience et d'efforts. Ceci est d'ailleurs conforme au sens profond de l'amande, laquelle en hébreu se dit luz terme désignant également la lumière. Nous devons donc comprendre ici que l'amandier aux fleurs blanches (alba) désigne le fidèle d'Amour, le fidèle de l'Eglise albigeoise. Si nous doutions de cette interprétation, l'occitan nous la confirmerait. En langue d'oc, amandier se dit amelhié (celui qui n'est pas noir). or de nombreux exégètes considèrent que, dans le poème médiéval Fleur et Blanchefleur, Fleur désigne l'Eglise catholique et Blanchefleur l'Eglise cathare. La suite de la chanson est bâtie sur le même processus. Les montagnes séparant l'amant de la dame représentent les obstacles rendant impossible la libre pratique de la religion cathare. Les derniers Parfaits et faidits se sont réfugiés de l'autre côté des Pyrénées. Pour sa foi, le croyant est prêt "à passer l'eau", à mourir sans crainte de se noyer. [...] Le terme occitan "negar" signifie, à la fois, noyer et renier. Ici, il s'agit donc d'un jeu de mots faisant référence à l'action d'abjurer sa foi. Enfin, si le parfait est prêt à passer l'eau, c'est que les cathares pratiquaient le baptême de Feu ou d'Esprit et non celui d'Eau."3

Le "Se Canta" aujourd'hui

Si les versions, les hypothèses concernant sa création et les manières d'interpréter ce chant sont nombreuses, le "Se Canta" apparaît aujourd'hui comme un chant commun à la plupart des territoires d'occitanie, résonnant comme un véritable hymne identitaire adopté par la population des territoires occitans comme en témoignent les exemples suivants.

La généralité du Val d'Aran a adopté le "Se Canta" dans sa version "Montanhes Araneses" comme hymne officiel. Il a également été utilisé comme lors de la Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Turin en 2006 pour représenter les vallées italiennes occitanes.

Le "Se Canta" est depuis 2010 l'hymne officiel des supporters du Toulouse Football Club, il est chanté avant chaque rencontre.

Enfin, sur Internet de nombreuses références sont faites à ce chant et concernent une très grande partie des territoires occitans. On peut par exemple trouver une version aragonaise. Le groupe de musique Los Hardidets a également répertorié 200 versions du Se Canta, pour la plupart directement consultables en ligne.

Si le "Se Canta" s'affirme comme un hymne identitaire occitan, il n'est pas le seul. En Provence, c'est la "Cansoun de la Coupo", rédigée par Frédéric Mistral qui s'est affirmé comme véritable hymne occitan. La chanson "Lo Boièr", datant du Moyen-Age est également depuis les années 1970 devenue un véritable hymne identitaire commun à plusieurs régions d'occitanie.

1. Joseph Canteloube, Anthologie des chants populaires français groupés et présentés par pays ou province. Tome I, Provence, Languedoc-Roussillon, Comté de Foix, Béarn, Corse, Paris : Durand & Cie, 1951.↑

2. Martine Boudet, Les hymnes identitaires du Grand Sud : essai sur l'emblématique inter-régionale, Puylaurens : Institut d'Estudis Occitans, 2009. pp.36-37↑

3. Richard Khaitzine, La langue des oiseaux : quand ésotérisme et littérature se rencontrent, Paris : Dervy, 1996.↑