Explorar los documents (1143 total)

Vos presenti aqui un projècte menat dins l’encastre de mon annada PEE (Professora de las Escòlas Estagiaria).

La lenga occitana e sa transmission son al còr de las escòlas calandretas. Los mainatges la vivon aquela lenga, dins lor classa, en immersion. Del costat dels parents es plan diferent : d’unes ensajan de prene de corses, d’autres escotan de la musica, mas sovent sèm confrontats a una evidéncia : daissan aquela partida dins las escòlas !

Cossí permetre als parents dels calandrons de dintrar en contacte amb la lenga occitana ? Quinas aisinas per ligar parents e enfants alentorn d’aquela lenga ?

Vos prepausi aicí una aisina, mesa en plaça dempuèi doas annadas al dintre de ma classa e de l’escòla. Aprenèm l’occitan amassa amb un mot per jorn es una aisina, una mena de ritual, que permés la descobèrta d’un mot novèl per jorn (pels parents e los enfants).

I trobaretz un fichièr .pdf amb 250 mots meses en pagina, una aficha per presentar lo ritual e una tièra alfabetica del mots prepausats que poiretz completar.

Cada regent poirà la metre en plaça aisidament per sa classa o l’escòla tota, l’adaptar a son biais de foncionar, ne’n fa un supòrt per la lectura, l’escritura...

Dins l’encastre de mon memòri de recerca de Master 2, trabalhèri a l’entorn de las sortidas en mairala.

Dins l’encastre de mon memòri de recerca de Master 2, trabalhèri a l’entorn de las sortidas en mairala.

Es dins aquela dralha que vòli prepausar un projècte que podria permetre al.la.s regent.a.s de partir de las sortidas de classa per bastir d’aisinas de classa.

Aquel projècte sortís tanben d’un constat evident que manca de material de classa en òc. Sul net, trapam un fum de causas plan interessantas per la classa, mas cal totjorn revirar e aquò prene un temps fòl.

Vòli aquí metre en abans la necessitat de partejar sas aisinas per poder facilitar le trabalh de cadun.

La primièra aisina, son de cartas de lengatge qu’ajudan a l’ecritura dels dessenh contat, dels articles de classa o de las letras pels correspondants.

La secunda aisina, toca an un domèni que se desvelopa fòrça dins l’encastre calandreta, es lo domèni de las familhas de lengas. Practicant un bilinguisme immersiu, las escòlas calandretas an aquela volontat de dubrir los mainatges sul pluriliguisme. Tre la mairala, permetre als mainatges de parlar, escotar las lengas del monde es lor balhar l’escasencça de desvelopar encara mai lor curiositat e dubertura cap al monde que los enròda.

1/ Sortir a la mairala : pescar defòra per cosinar dedins

Quand sortissèm, descobrissèm un univèrs completament diferent de la classa e sas parèts. Aussisèm de bruches, rescontram monde, escotam parlar, espepissam d’immòbles… aquò provoca tant d’emocions, de reacions diferentas que seriá domatge de se’n pas servir per ligar lo dedins e lo defòra.

2 / Cosinar dedins : las aisinas de reinvestiment

2.1/ Las cartas de lengatge

L’idèa ven de mas observacions de long de ma formacion que vegèri dins las classas un fum de cartas de lengatges amb de fotos pescadas sul net, de dessenhs, mai jamai amb d’illustracions que venian del viscut de la classa. Vaquí un aisina que permetrà de bastir las cartas a partir del viscut de la classa.

L’idèa ven de mas observacions de long de ma formacion que vegèri dins las classas un fum de cartas de lengatges amb de fotos pescadas sul net, de dessenhs, mai jamai amb d’illustracions que venian del viscut de la classa. Vaquí un aisina que permetrà de bastir las cartas a partir del viscut de la classa.- Lo fichièr « cartaslengatge_ML » en PDF, presenta l’aisina e balha dralhas per l’utilisacion de las cartas

- Lo document « Fichièr_cartas-lengatge_ML » en libre office draw, es l’aisina que va servir per fargar las cartas.

2.2/ Lo jòc de las 7 familhas

- Lo fichièr « tutò_jòcFDL_ML » en PDF, presenta l’aisina e ajuda per fargar lo jòc.

- Lo document « Jòc_FDL_ML » en libre office draw, es lo que cal utilizar per fargar lo jòc per la classa.

3/ Qualquas idèas per contunhar

a/ Per las cartas de lengatge,

-

Fargar de familhas amb las diferentas cartas : natura, fornaria, carrièra, objèctes, fruchas….

-

Tornar metre los imatges dins l’òrdre de la sortida.

b/ Pel jòc de las 7 familhas,

se pòt utilizar per :- Un jòc de memòri

- Un jòc de batesta

Ara, basta pas que de prene lo vòstre aparelh foto, l’ordenator, una estampadoira, una plastificadoira, de cisèls e Zohh !!!

PRESENTACION

En agachant un reportatge sus las commemoracions de junh de 1944, Marcelle reconeis Roger, son amor de joventut qu'a pas revist dempuèi 65 ans. Una ondada de sovenirs l'envasís…

Mai de 1944… En Margerida, al còr del Massís Central, Marcelle et sa familha veson tornar florir la prima e retroban los ritmes paisans ligats als camps, a las bèstias e a la vida sociala. Plan segur, i a los tiquets de racionament, las requisicions que possan a tuar lo pòrc de nuèch per èsser pas susprés pels gendarmas, lo cobrifuòc obligatòri, las fèstas de vilatge defendudas… Pasmens, se dança dins las fenièras a las fenèstras mascadas, s'escàmbia la farina contra de pomas…

Los afrontaments son luènh dins aquela region situada entre los departaments de Nauta Lèira, de Cantal e de Losèra. Pertant, la Margerida va èsser lo teatre d'afrontaments que marcaràn durablament los esperits. Alara que los Resistents tentan de blocar la Wermacht, la Batalha del Mont Mouchet s'engatja en junh de 1944. La guèrra es aquí, amb sos dramas, sa violéncia mas tanben sos espèrs... Sens dobta de cançons d'amor, de viatge... de contes dins los quals las princessas èran de simplas pastoras...

Aquel collectatge es lo fruit d'un collectatge menat per Séverine Sarrias al près de testimoniatges de l'epòca. « Le Chemisier jaune » pòrta un agach sensible sus la vida quotidiana en Margerida en 1944. Un espectacle que questiona la memòria pel conte e la musica.

Descobrir l'espectacle amb un extrait : AQUí

EQUIPA ARTISTICA

Séverine Sarrias - contaira

Arnaud Cance – musica e cants occitans

Michel Hindenoch – agach exterior

FICHA TECNICA

Alprès de la companhiá Les Fées du Az'Art

CONTACTE DIFUSION

O6.82.19.66.38.

lesfeesduazart@gmail.com

www.lesfeesduazart.com

Julie Luro

Illustrations : Juliette Armagnac

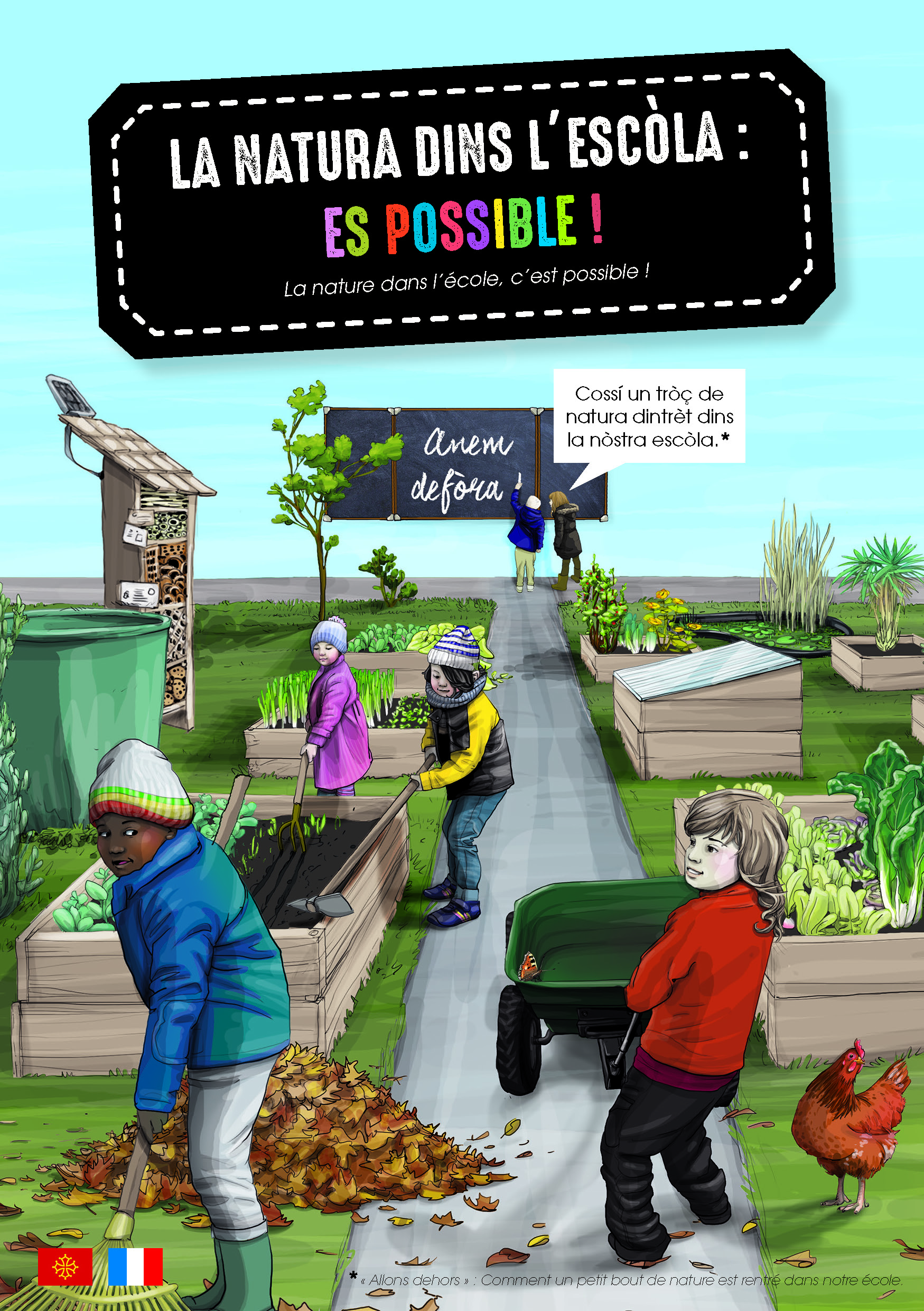

Aprene amb la natura, en anant defòra.

Crear un casal amb plantas e animals dins l’escòla, per amodar l’observacion dirècta del viu al fial de las sasons, l’experimentacion, lo suènh jornadièr.

Transformar las practicas educativas de l’escòla (classa defòra, implicacion dels parents, rituals periescolars…)

Aqueste libròt bilingüe desira testimoniar del projècte « Anem Defòra » que foguèt botat en plaça per l’escòla Calandreta Jansemineta d’Agen, dempuèi 2017. Testimònia de l’interès e de las accions del defòra per balhar enveja a d’autras escòlas de s’engatjar dins aquela aventura.

En efècte, lo projècte « Anem defòra » es l'utilizacion de l'òrt coma aisina pedagogica a dintre de l’escòla. Aqueste libròt explica cossí faguèrem per crear pichon a pichon lo nòstre casal e cossí faguèrem per i botar tot çò que i a a l’ora d’ara : galinas, conilh, pesquièr, ostalariá d’insèctes, òrt, compòst..., las activitats que permet aquela aisina e los anar-tornar entre lo dedins e lo defòra.

Lo libròt es l’idèa d’aisina memòria e tanben per eissemar lo projècte : balhar enveja de realizar un projècte parièr dins la seuna escòla.

Aqueste trabalh d’escritura d’un libròt foguèt realizat dins l’encastre de l’annada PEE amb APRENE.

An collaborat sul libre :

Melodia BARTHE (regenta e co-autora) per la calandreta Jansemineta

Julie LURO per l’associacion Au Fil des Séounes (co-autora)

Juliette ARMAGNAC (illustratitz)

Emilie BLABLA (grafista)

Aquel libre foguèt fargat mercés al sosten financièr de la Fondacion Nature & Découvertes www.fondation-natureetdecouvertes.com

Somari

Lo projècte / Le projet

- « Anem defòra », qu’es aquò ? / « Anem defòra », qu’est-ce que c’est ?

- La naissença del projècte / La naissance du projet

- Sa mesa en òbra / Sa mise en place

L'òrt / Le Potager

- Sa mesa en plaça / Sa mise en place

- Son impacte suls mainatges / Son impact sur les enfants

- Son impacte sul temps de classa / Son impact sur le temps de classe

- Sa dobertura / Son ouverture

La cortada / La basse-cour

- Mesa en plaça del galinièr / Mise en place du poulailler

- Projèctes a l’entorn de la cortada / Projets autour de la basse-cour

- L’arribada del conilh / l’arrivée du lapin

L’acuèlh de la fauna salvatja / l’accueil de la faune sauvage

- Los nisadors / les nichoirs

- Lo pesquièr / la mare

- L’ostalariá d’insèctes / L’hôtel à insectes

L’escòla defòra / l’école dehors

- Autres projèctes a l’entorn del casal / Autres projets autour du jardin

- Autres casals dins d’autras escòlas / Autres jardins dans d’autres écoles

Bibliografia / bibliographie

PRESENTACION

Max Rouquette

Préface de Médée

LO PROJÈCTE

Jean-Claude Forêt

Nota d'intencion artistica e causida de mesa en scèna

La femnas

Medelha es una marginala, es logicament a la marge : gitana, femna, paura, masca...

EQUIPA ARTISTICA

Interprètas : Célia Demaret, Bruno PaternotMeteire en scèna : Jean-Claude Forêt

Musician : Aimat Brees

FICHA TECNICA

CONTACTE DIFUSION

Genre : roman

Langue : occitan languedocien

ISBN : 978-2-85927-119-0

Pour en savoir + : http://www.vent-terral.com/blog/collections/paratge/lo-libre-del-causse/

« Au plus haut, il y a le pays. Sans illusion de pays perdu. La misère, l’orgueil. Les hommes. Tout s’intègre au roman. Pas un seul personnage, même le maître d’école, même Lisotte qui n’est qu’une fille de ferme, et même… et même…, pas un seul personnage qui ne soit de chair et d’os, dont la destinée ne soit inscrite dans les réalités économiques et sociales du temps, authentique jusque dans sa retenue, jusqu’à cette non-liberté qui semble les caractériser tous. Un pays d’explosions rentrées. Je vous invite à y rentrer. » (Yves Rouquette). Paul Gayraud (Sévérac-le-Château, 1898 - Montpellier, 1994), agent puis contrôleur de l’Enregistrement, blessé de guerre en 14, membre actif de la Résistance en Rouergue, a écrit l’essentiel de son œuvre en occitan, avec les deux tomes du tomes del Libre del Causse puis les quatre tomes du Vièlh Estofegaire.

Genre : musique traditionnelle, variété

En savoir plus : http://www.aepem.com/produit/le-lilas-blanc/

Tout public à partir de 6 ans

PRÉSENTATION

Note d'intention

Dans cette histoire le personnage principal est une petite fille qui découvre la complexité de son héritage culturel.

Une découverte musicale

Une découverte linguistique

Équipe artistique

Equipe de création :

MÉDIATION ET ATELIERS

Le temps du « parler » au « chanter »: invitation à l'improvisation chantée de ce qui est lu. On peut s'essayer au jeu de bourdon, une note tenue en accompagnement de la chanteuse/ du chanteur.

Atelier Chant, transmission orale (à partir de 5 ans)

FICHE TECHNIQUE

Leona est un concert – récit tout public à partir de 6 ans.

Durée : 50 min

CONTACT DIFFUSION

Diffusion Label Sirventès

Le premier numéro paraît en 1965, il débute par un texte liminaire Revolucion occitana, souvent repris par la suite, qui constitue un manifeste et annonce mai 68. Le texte est rédigé par Robert Lafont et Yves Rouquette.

L'importance de Viure tient à son caractère précurseur dans tous les domaines. Par ses analyses (aliénation, colonialisme intérieur, socialisme, nationalisme...) la revue a donné les éléménts nécessaires à la réappropriation de l'histoire et de l'identité occitanes. Des désaccords au sein du comité de rédaction entraîneront la disparition de la revue en 1973.