Explorar los documents (362 total)

Le plafond est entièrement peint : les poutres portent un décor floral qui rythme l'espace, les consoles sont décorées d'élégants enroulements végétaux, mais le plus spectaculaire ce sont les décors des closoirs (planchettes positionnées entre 2 poutres) : les animaux y sont nombreux, en particulier les oiseaux . Ils cohabitent avec quelques scènes guerrières. Il est plausible que le commanditaire du plafond avait encore présents à l'esprit les terribles combats qui opposèrent les fidèles du Pape et du Roi de France à de nombreux Occitans au cours des guerres dites, aujourd'hui, « cathares » .

Restauré dans les années 1940, c’est vraisemblablement l’un des plus anciens plafonds peints de la région. Cette charpente, qui , au sein du palais archiépiscopal, ornait une vaste salle dont on ne connaît pas la fonction, exprime la puissance des archevêques de Narbonne . L’issue de la croisade contre les Albigeois au cours de laquelle, en 1212, le légat pontifical Arnaud Amalric devient archevêque de Narbonne, accroît leur fortune et leur pouvoir sur les seigneuries concurrentes, de même que leur engagement dans la Reconquista. Ils furent par la suite proches des rois de France et au XIVe siècle, des papes d’Avignon.

Nom de l'édifice :

Musée archéologique de NarbonneLocalisation :

Narbonne, Hôtel de Ville

Fonction d'origine de l'édifice :

Lieu de résidence et d’administration des archevêques de Narbonne.

Fonction actuelle de l'édifice :

Musée d’archéologie, locaux de l’Hôtel de Ville.

Datation :

XIIIe siècle

Éléments remarquables

La salle elle-même (14 m de long, 6 m de large, 6 m de haut) est d’une architecture remarquable : le mur oriental notamment, très mince (environ 30 cm) malgré sa hauteur, fait en petit appareil antique remployé, et renforcé par de grands arcs formerets.

La salle touchait au Sud à la chapelle de la Madeleine, avec laquelle elle ne communiquait pas : à l’époque la circulation se faisait à l’extérieur, par une galerie disparue.

La charpente de cette pièce, montée sur 33 poutres, est exceptionnelle. Elle a quelques ressemblances avec la Loggia de la reine au Palais des Rois de Majorque à Perpignan, (fin du XIIIe siècle). Mais ici, les poutres ont été datées par dendrochronologie (étude des cernes de croissance des arbres) du premier quart du XIIIe siècle : donc en pleine croisade des Albigeois.

Les 33 poutres reposent sur des corbeaux, eux-mêmes posés sur une poutre sablière. Pas d’assemblage en bois, mais de longs clous traversants fixent la poutre aux corbeaux; poutre et corbeaux ont été assemblés au sol et hissés ensemble. Deux rangées de planchettes, glissées dans des fentes ménagées dans les poutres et les corbeaux, cachent les « trous noirs » entre les poutres. Les planches constituant le plafond (et, en même temps, le plancher de l'étage supérieur) viennent sur les poutres : des couvre-joints cachent les jointures entre les closoirs et entre les planches.

Tout l’ensemble est peint, en partie au sol, avant d’être mis en place. Les analyses physico-chimiques ont montré un curieux mélange d’emploi de pigments peu coûteux, grossièrement broyés et d’un rouge précieux, venu d’Asie, le lac-laque, pour la couche supérieure du fond, aux effets de brillance.

On y voit des dessins géométriques, des arbres, des animaux bondissant, des oiseaux dans un style d’influence espagnole. Les scènes de guerre sont nombreuses, mais les combats entre fantassins sont un thème rare à l’époque de la chevalerie triomphante.

Un éléphant et une machine de guerre occupent la tranche des corbeaux dans l’angle nord-est. La machine détruit les murs d’une ville d’où tombe un combattant noir (c’est-à-dire, à l’époque, mauvais).

L’absence de représentations héraldiques, très fréquentes sur les plafonds peints médiévaux, s’explique peut-être par l’ancienneté du décor de cette salle.

Statut de protection

Classement au titre de Monuments historiques par liste 1840 et 8/07/1937.

Traductor

Bibliografia

- Poèmas d’amor e de mòrt, Vent Terral – 1a edicion, 1977, 2e édition augmentée, 1982.

- Diga-me, diga-li…, méthode audiovisuelle d’enseignement de l’occitan pour les enfants (livre, 6 cassettes, 100 diapositives), 1985.

- Chercheurs d’Oc, À la découverte d’un espace, d’une langue, d’une culture (livre + DVD), en collaboration avec Gilbert Mercadier et Monique Fauré, CRDP Midi-Pyrénées, 2004.

- Las aventuras del cavalièr Jaufré, en collaboration avec Claire Torreilles,dans Les aventures du chevalier, édition trilingue Occitan-Catalan-Français, desseins de Pierre Bährel, Postface de Gilda Caïti-Russo, CRDP Montpellier, 2009.

- Una cadena de voses, Traduction occitane du roman A Chaine of Voices, André Brink (Afrique de Sud), Letras d’òc, 2011.

- Matematicas CP, Matematicas CE1, fichier de l’élève et livre du maître, CRDP Midi-Pyrénées, 1997,1998.

- Geografia, Una tèrra d’òmes, cicle 3, CRDP Midi-Pyrénées, 1999.

- Sciéncias e Tecnologia, CM, CROM, Toulouse, 2005.

- Pirena, Dama Carcàs, Bòs de Benac, 3 contes de Joan-Claudi Pertuzé, Loubatières, 1997

- Pelut, Mos tres linces, B.D. de Serge Monfort, CRDP Midi-Pyrénées,1998.

- Los jòcs de Joan de l’Ors, jeu de cartes sur le conte traditionnel pour jouer en occitan, CREO de Toulouse, 1996.

- Lo caton d’Elodia, Alain Cassanhau, CRDP d’Aquitaine, 2009.

- Lo cat, la guita e la cabra, Domenja Decamps – Monsieur Puzzle, Estela Urroz, CRDP d’Aquitaine, 2009.

- Lo barbarós, Sèrgi Mauhorat-Ohazar, CRDP d’Aquitaine, 2009.

- Passejada als quatre vents, Terèsa Pambrun-Mayana Itoïz, 2009.

- Doble murtre a l’abadiá, en collaboration avec Pèire Boissièra, CRDP d’Aquitaine, 2011.

- Istòrias preissadas, Bernard Friot, CRDP d’Aquitaine, 2012.

- Traduction occitane d’une quarantaine d’albums pour les enfants de 4 à 11 ans des éditions L’Ecole des loisirs, Flammarion, Albin Michel, Rue du Monde utilisés dans les classes bilingues en maquette collée sur l’album original.-

- Version lengadociana des reviues Plumalhon (154 numéros) et Papagai (116 numéros).

- Lo meravilhós viatge de Nils Holgersson a travèrs Suèda, Selma Lagerlöff.

- Divendres o la vida salvatja, Michel Tournier.

- Lo libre dels ausèls, Antonin Perbosc.

Histoire du fonds

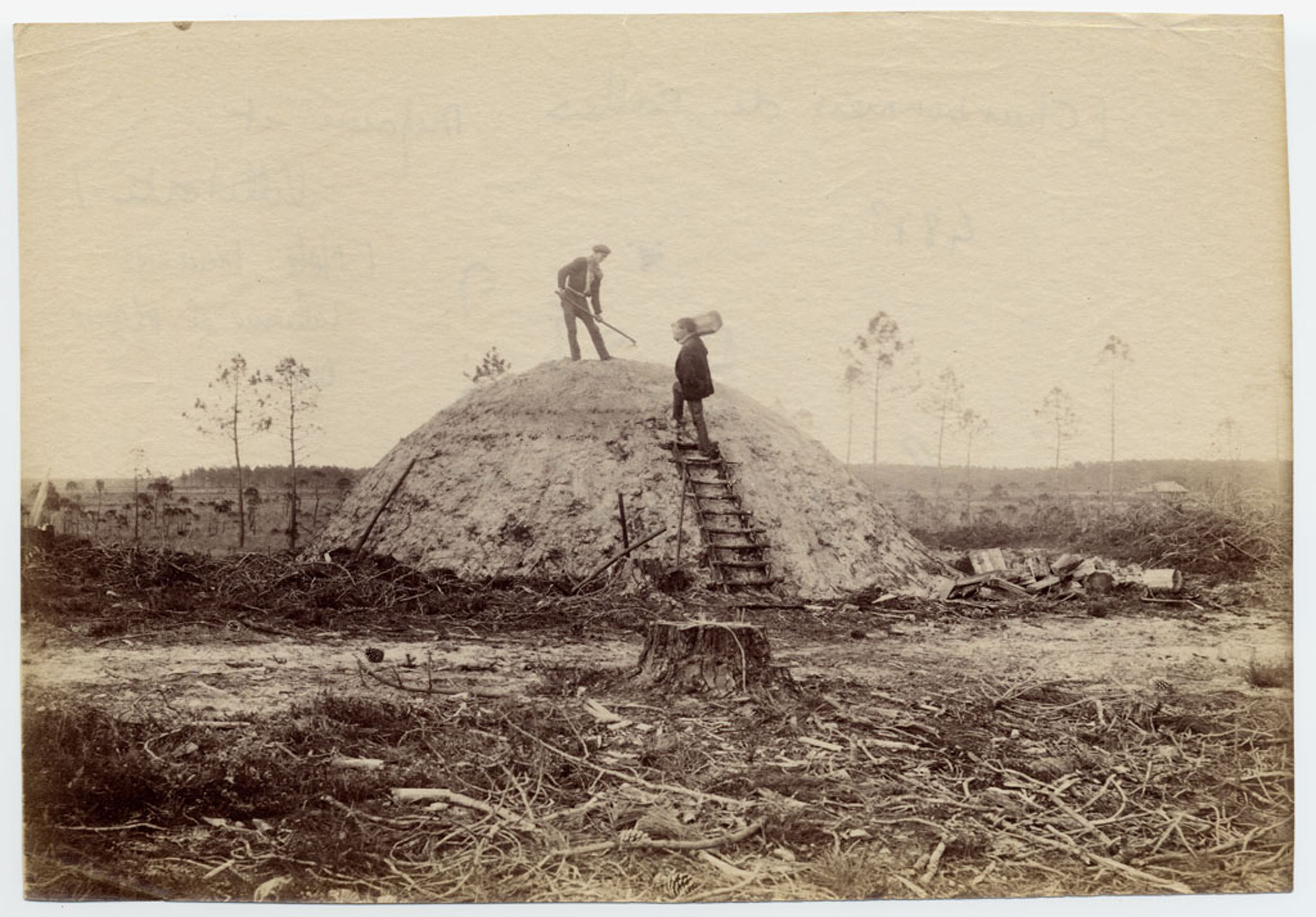

Simon Arnaudin (1844-1921), dit Félix Arnaudin, né à Labouheyre (Landes), a collecté tout au long de sa vie des données ethnographiques sur la vie rurale de la Grande Lande.

Après la loi du 19 juin 1857 relative à l’assainissement et à la mise en culture des Landes de Gascogne, Félix Arnaudin prend conscience de la mutation en train de s’opérer dans la civilisation agro-pastorale locale et décide de recueillir chants, contes populaires et proverbes. Petit propriétaire vivant du revenu de quelques métairies, il emploie tout son temps disponible à la collecte systématique de données ethnographiques relatives à cet espace et à ses habitants, qu’il complète par un projet de dictionnaire français-gascon resté inédit jusqu’en 2001.

De son vivant, il ne publie qu’une infime partie de tous les chants et contes populaires qu’il a collectés au sein du recueil des Contes populaires recueillis dans la Grande Lande, le Born, les Petites-Landes et le Marensin (Paris : E. Lechevalier ; Bordeaux : Moquet, 1887) et des deux tomes du recueil des Chants populaires de la Grande-Lande et des régions voisines (Paris : H. Champion, 1912). Il conserve jusqu’à son décès tous ses documents de travail : un ensemble conséquent de contes, proverbes et chants transcrits, répertoriés et analysés.

Par testament, Félix Arnaudin lègue à son neveu Camille Arnaudin tous ses documents, à l'exception de son matériel photographique qui revient à son cousin Paul Dourthe. En 1964, Adrien Dupin et Jacques Boisgontier, qui souhaitent publier l’œuvre d’Arnaudin signent avec les héritiers de Camille Arnaudin un contrat d’édition qui prévoit le transfert de l’ensemble des manuscrits. Ce projet de publication est finalement pris en charge par le « Groupement des Amis de Félix Arnaudin », créé le 12 décembre 1965, sans succès. En 1974, le contrat d’édition signé avec la famille de Camille Arnaudin est finalement révisé. Il prévoit de confier l’ensemble des manuscrits de Félix Arnaudin à l’écomusée de la Grande-Lande, propriété du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.

En 1991, le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne décide de déposer le fonds Félix Arnaudin aux Archives départementales des Landes.

En 1997, le fonds s’accroît avec une donation de la famille d’André Poudenx - à qui avait été confié le soin d’éditer les Proverbes après le décès de Félix Arnaudin - d’un ensemble de manuscrits de l’ethnologue.

Si l’ensemble des manuscrits et documents de travail de Félix Arnaudin sont conservés aux Archives départementales des Landes, le Musée d’Aquitaine conserve aujourd’hui tout son matériel photographique et la Bibliothèque municipale de Bordeaux sa bibliothèque.

Modalités d'entrée :

Modalités d'entrée :

Dépôt du PNR des Landes de Gascogne en 1991

Accroissement :

Fonds clos

Fonds complémentaires :

Musée d'Aquitaine (Bordeaux) - Fonds Félix Arnaudin

Bibliothèque municipale de Bordeaux - Fonds Félix Arnaudin

Description du fonds

Le fonds Félix Arnaudin contient les documents de travail de l’ethnologue et rend compte de sa production dans différents domaines : collecte de chants, contes et proverbes, recherches historiques, travaux photographiques, recherches lexicographiques et toponymiques.

On trouvera dans ce fonds : notes de travail, manuscrits d’ouvrages avec annotations en vue d’édition, documents personnels (papiers de famille, actes notariés), documents préparatoires en vue de l’édition d’ouvrages, coupures de presse, correspondance avec des érudits et des spécialistes des langues romanes, répertoires multiples. Quelques tirages photographiques figurent également dans ce fonds.

Dates extrêmes :

1844 - 1921

Langues représentées dans le fonds :

Français, Occitan (gascon)

Importance matérielle :

Supports représentés :

- Manuscrits/Tapuscrits

- Documents iconographiques

Pour le consulter

Identifiant du fonds :

69J 1- 69J 63

Instruments de recherche disponibles :

Archives départementales des Landes, Inventaire du Fonds Félix Arnaudin 69 J, n° 1482 - juin 1992.

Florence Galli-Dupis, Les fonds Félix Arnaudin (1844-1921), collecteur et photographe des « Choses de l’ancienne Grande Lande », In Base de données Archivethno France, Disponible sur :http://www.garae.fr/spip.php?article206 (consulté le 27/04/2016).

Conditions d'utilisation

Conditions de consultation :

Voir les conditions de consultation sur le site des Archives départementales des Landes

Conditions de reproduction :

ø

Histoire du fonds

Simon Arnaudin (1844-1921), dit Félix Arnaudin, né à Labouheyre (Landes), a collecté tout au long de sa vie des données ethnographiques sur la vie rurale de la Grande Lande.

Après la loi du 19 juin 1857 relative à l’assainissement et à la mise en culture des Landes de Gascogne, Félix Arnaudin prend conscience de la mutation en train de s’opérer dans la civilisation agro-pastorale locale et décide de recueillir chants, contes populaires et proverbes. Petit propriétaire vivant du revenu de quelques métairies, il emploie tout son temps disponible à la collecte systématique de données ethnographiques relatives à cet espace et à ses habitants, qu’il complète par un projet de dictionnaire français-gascon resté inédit jusqu’en 2001.

À partir de 1874 Félix Arnaudin complète sa collecte par une campagne photographique méthodique, tentant de fixer par l’image les paysages, traditions et activités de la Grande Lande au moment où ceux-ci subissent d’importantes transformations.

À son décès, l’ensemble de ses biens est légué par testament à son neveu, Camille Arnaudin, à l’exception de son matériel photographique (clichés et instruments) qui revient à Paul Dourthe, son cousin germain. Ce dernier s’engage en échange à publier une partie de la documentation photographique rassemblée par Félix Arnaudin. C'est chose faite en 1928 avec Au temps des échasses, présentant 75 clichés et légendes de Félix Arnaudin (Arnaudin, Félix, Au temps des échasses, [s.l.] : Paul Dourthe, 1928).

À la mort de Paul Dourthe, son épouse décide de faire don de l’ensemble du fonds photographique Félix Arnaudin au Musée d’Aquitaine.

Modalités d'entrée :

Don de Mme Dourthe en 1966

Accroissement :

Fonds clos

Fonds complémentaire :

Archives départementales des Landes - Fonds Félix Arnaudin

Bibliothèque municipale de Bordeaux - Fonds Félix Arnaudin

Description du fonds

Entre 1874 et 1921 Félix Arnaudin parcourt la région des Landes avec son matériel photographique et entreprend de fixer les paysages, bâtiments, métiers et personnages de la société traditionnelle landaise en cours de mutation.

Son fonds photographique contient ainsi des clichés sur plaques de verre mais également des épreuves originales sur papier rendant compte d’une des entreprises ethnographiques les plus complètes sur la mutation d’une société rurale en pleine révolution industrielle.

Ce fonds iconographique est accompagné de quatre répertoires manuscrits et d'un répertoire général qui documentent une partie des prises de vue. Ces répertoires livrent pour chaque cliché recensé des informations sur la prise de vue (sujet, date, heure, temps, position du photographe, angle de vue) et des informations techniques (diaphragme utilisé, temps de pose, marques des glaces, révélateur). Par ailleurs, une partie des clichés reproduit des documents d’archives relatifs à l’histoire de la région et à ses communautés d’habitants, réunis par Félix Arnaudin dans le cadre de ses recherches.

En complément, 376 plaques de verre qui faisaient partie du fonds photographique originel sont aujourd’hui conservées aux Archives départementales des Landes, au sein du fonds Félix Arnaudin (69J43- 69J45).

Dates extrêmes :

1874-1921

Langues représentées dans le fonds :

Français

Importance matérielle :

- 3218 clichés sur plaque de verre

- 2714 épreuves originales sur papier

- 318 unités documentaires manuscrites

Supports représentés :

Manuscrits

Documents iconographiques

Pour le consulter

Identifiant du fonds : 66.27

Instruments de recherche disponibles :

Les inventaires et le répertoire méthodique rédigés à l’entrée du fonds dans les collections du Musée d’Aquitaine ont été entièrement reproduits et publiés dans : Félix Arnaudin, Œuvres Complètes : Index Général, Bordeaux : Parc naturel régional des Landes de Gascogne : Ed. Confluences, 2007.

Florence Galli-Dupis, Les fonds Félix Arnaudin (1844-1921), collecteur et photographe des « Choses de l’ancienne Grande Lande », In Base de données Archivethno France. Disponible en ligne (consulté le 05/01/2015)

Ressources en ligne

Le fonds numérisé est disponible en ligne via le moteur de recherche Collections du musée

Conditions d'utilisation

Conditions de consultation :

Conditions de reproduction :

Les reproductions sont soumises à autorisation par contrat et à facturation. Cette dernière porte sur la fourniture des images sous forme numérique.

Les demandes d’autorisations doivent être adressées au musée d'Aquitaine à l’adresse suivante : 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux.

La bibliothèque publique de Bordeaux est créée en 1740 à l'initiative de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de la ville sous l'impulsion de Jean-Jacques Bel, ami de Montesquieu. La bibliothèque est confisquée par l'Etat à la Révolution puis confiée à la Ville de Bordeaux en 1803.

Ses collections s'enrichissent en 1898 par le transfert des collections du Grand Théâtre puis en 1904 avec la confiscation des bibliothèques ecclésiastiques. En 1960 et 1966, les donations d'Auguste Pujolle et de Paul Duhart constituent une importante entrée de 100 000 volumes environ. Enfin, en 1994 la dation de la comtesse Jacqueline de Chabannes signe l'entrée dans les collections de la bibliothèque de Montesquieu.

À partir de 1944, la Bibliothèque centrale développe les bibliothèques de quartiers, aujourd'hui au nombre de neuf. Installée jusqu'en1791 sur les allées de Tourny c'est à partir de 1991 qu'elle dispose du bâtiment qu'elle occupe toujours, à Mériadeck.

Les fonds occitans de la Bibliothèque municipale de Bordeaux

>> Fonds Auguste Pujolle>> Fonds Montesquieu

>> Sous-fonds langues régionales

>> Dossier Jasmin

>> Fonds occitan

>> Fonds Itié-Latresne

>> Fonds Félix Arnaudin

>> Fonds André Berry

Collections numérisées

>> Voir toutes les ressources de la Bibliothèque municipale de Bordeaux disponibles dans Occitanica

Accès au site de l'établissement

Menèrba, entre Cevenas e Montanha Negra, pòrta de dintrada del Pargue natural regional de Lengadòc Naut, atira cada annada toristas e badaires venguts descobrir un site natural grandiós e una ciutat del ric patrimòni istoric.

Menèrba constituís aprèp Besièrs e Carcassona lo tresen fach de guèrra màger de la Crosada contra los Albigeses. Lo sèti qu’endura pendent l’annada de 1210 marca tanben una virada dins lo conflicte. Aprèp una èrsa de capitada rapidas dins lo camp dels crosats, un tressaut sembla de se produsir de la part del camp lengadocian. Alara arriba l’episòdi de Menèrba e de son lenhièr, lo primièr d’una longa seria.

Aquesta videoguida d'animacion foguèt realizada en 2014 dins l'encastre del projècte e-Anem, finançat pel FEDER en Lengadòc-Rosselhon.

Version occitana sostitolada en francés.

I/ Le roc de Minerve / Lo ròc de Menèrba

A/ Minerve, presqu'île de pierres

B/ Minerve et le catharisme dans le tournant des années 1208-1210

II/ Le siège de 1210

A/ Simon de Montfort, seigneur de Carcassonne

B/ Le siège et ses légendes

À l'instar de bien des épisodes de la Croisade des Albigeois, le siège de Minerve nous est rapporté par La Canso ou Chanson de la Croisade Albigeoise, texte contemporain des événements, ainsi que via l'Historia Albigensis (Petri Vallium Sarnai monachi) et L'histoire anonyme de la guerre des Albigeois de Dom Vic et Dom Vaissette (Histoire générale de Languedoc, Toulouse, édit, Privat, 1874-1894, t.VIII, p.46.).

III/ Minerve, dans la légende

A/ Un siège légendaire

Bibliographie

Un caillou, puis une balle, une main, puis une raquette... au fil des siècles et de par le monde, les hommes ont créé tout un panel de jeux dits de paume. Le tambornet, jeu traditionnel du Languedoc figure dans cette grande famille. Comme la plupart des sports traditionnels, sa pratique a évolué avec le temps afin de coïncider avec les pratiques culturelles et sportives modernes. Jeu typique du Languedoc, il s'est depuis développé hors de ses frontières naturelles au gré des migrations et des rencontres avec d'autres jeux de paume similaires. Au cours du XXe siècle, sa pratique connaît successivement un essoufflement avant que l'action de différents passionnés, dont l'auteur occitan d'Argelliers, Max Rouquette, ne concoure à un renouveau et à une restructuration de ce sport.

Du jeu de paume au jeu de tambourin

Naissance et évolution

Des jeux de balles de l'Antiquité jusqu'au jeu de paume

Le jeu est pour l'homme, tant un défouloir qu'un mode d'apprentissage. Réflexes de chasse ou de guerre, éléments de sociabilité et de dépassement de soi... on trouve trace de jeux de types divers dès les plus hauts temps de l'humanité.

Le pourtour méditerranéen voit ainsi très tôt apparaître différents jeux pratiqués à même la main, d'où la dénomination de jeu de "paume" : Égypte, Grèce, Empire Romain, les grandes civilisations de l'Antiquité ont toutes laissé des témoignages de pratiques diverses, telles les sources peintes de Beni Hassan en Égypte (cf. Rouquette, Max. Le Livre du Tambourin : un grand sport international en plein essor, Montpellier , CRDP, 1986. p.12 ). Le jeu de paume semble pénétrer en France via le monde romain. Dès lors, le jeu se développe progressivement dans les différentes régions du Royaume, que ce soit dans l'évêché de Rouen ou dans la province du Languedoc.

C'est à compter du XIVe siècle que ce sport apparaît dans les sources écrites. L'humanisme de la Renaissance, prônant le principe d'un "esprit sain dans un corps sain", porte un nouvel éclairage sur le jeu de paume. Pétrarque l'évoque dans son De remediis ultriusque fortunae (1320-1336), tout comme le médecin de Padoue, Mercurile (De gymnastica). Tous souligne les apports de cette pratique, combinant adresse et réflexion. Les jeux de paume, dans le sens de "jeux de balles", se développent ainsi dès l'origine tant auprès des élites, qu'auprès d'un plus large public.

La naissance d'un sport occitan : langue et coutumes d'une région

Les jeux de balles ou jeux de paume, présentent en France une grande variété de formes fonction des régions qui les pratiquent. Le Pays Basque a sa pelote (basque), le Languedoc son tambornet

Le jeu de balle au tambourin appartient à la branche des jeux de longue-paume, une forme pratiquée en France depuis le Moyen Âge (cf. GUIRAUD, Christophe. Espaces sportifs et usages sociaux : étude comparative de l'implantation du rugby et du jeu de balle au tambourin dans le département de l'Hérault. Paris, Institut National du Sport et de l'Education Physique, 1985. P.159). D'une branche commune, le jeu s'est ensuite adapté à son environnement, proposant un ensemble de règles spécifiques et un lexique original, produit dans la langue alors maternelle de cette région, l'occitan.

Les origines de ce sport progressivement passé dans la sphère populaire et le monde rural, notamment viticole, demeurent sujettes à caution. Face à l'insuffisance des sources concernant ce sport, de nombreuses hypothèses furent ainsi formulées, notamment la voie italienne du fait d'une similarité entre le "tambournet" et le "tamburello". Cette piste fut toutefois abandonnée. Le Tambourin a indéniablement une origine locale et demeure aujourd'hui comme hier le témoignage et le vecteur de la culture occitane régionale.

Principe et règles

Principe du tambornet

Le jeu de balle au tambourin est un sport individuel joué en équipe. (cf. Max Rouquette. Ibid. P.13). À l'instar des jeux de double dans un match de tennis, chaque individu joue seul face aux membres de l'équipe adverse. Au gré des évolutions et des codifications, le jeu de balle au tambourin a vu ses règles et son matériel évoluer, concourant à la création d'un sport qui tout en appartenant à part entière à la grande famille des jeux de paume, possède des caractéristiques propres qui le différencient.

Dans sa forme moderne, lo tambornet voit s'affronter deux équipes de cinq joueurs chacune sur un terrain de 80 mètres de longueur sur 20 mètres de largeur. Les équipes se font face de part et d'autre d'une ligne médiane tracée au sol, la « Basse ». Le principe du tambourin consiste à renvoyer dans le camp adverse, une balle. Celle-ci, en caoutchouc d'un diamètre réglementaire de 61mm, a aujourd'hui remplacé les balles faites en peau ou vessie d'animal. Chaque équipe compte deux cordiers, placés devant, un tiers placé au centre, et deux joueurs de fond, l'un ayant également pour mission d'engager le jeu, c'est le "batteur". Chacun des joueurs est doté d'un tambourin "classique", dont le format et l'apparence s'apparente à celle de l'instrument de musique.

L'apparition de cet outil est le fruit d'une réflexion ayant conduit à l'utilisation successive du battoir en bois des lavandières, puis celle d'un brassard, cylindre de bois tenu par le joueur à l'aide d'une poignée transversale. Le brassard est mentionné une première fois dans les sources écrites au cours du XVIe siècle (GILLAND, G. Histoire de Gignac de son origine à nos jours. Maurin-Lattes : Impr. du Paysan du midi, 1977. P.16). De nos jours, et depuis le XIXe siècle, le jeu se pratique à l'aide d'un tambourin tendu de tissu synthétique le plus souvent mais parfois encore, fait en peau de chèvre.

Un lexique natif en occitan

Adaptation régionale dans sa forme de l'universel jeu de paume, le jeu de balle au tambourin est également languedocien par son lexique, l'occitan, langue maternelle des joueurs durant les siècles où se formèrent les principes et règles de ce jeu. Certains de ces termes ont depuis été traduits voire transposés en français. Demeure malgré tout un important lexique en occitan relatif à ce jeu, dont voici pour exemple quelques éléments et leur explication :

Alandar : faire voler la balle très haut.

Aquet : moitié du terrain qui fait face à la batterie.

Aquetar : reprendre la balle venue du battoir.

Arescle : cercle de lamelles concentriques en bois de mûrier qui constitue l'armature sur laquelle est tendue et clouée la peau parcheminée.

Aterrar : faire courir la balle sur le sol.

Bassa : ligne médiane des cinquante mètres ; se dit aussi d'une balle qui, à la mise en jeu par le batteur ne franchit pas cette ligne.

Bateure : battoir; batteur.

Ceuclar : se dit d'une balle qui dévie dans sa course en décrivant une courbe sur un plan horizontal

Clavels : clous: les clous de fer, fines pointes ; les clous de cuivre à tête large et arrondie servant à fixer les lanières de cuir de couleur.

Clausa : se dit d'une balle qui franchit la ligne de fond adverse; se dit aussi de cette ligne.

Corda : ligne des joueurs d'avant. Ils sont trois.

Cordiers : joueurs d'avant. Celui du milieu porte le nom de tiers.

Crosar : jouer en diagonale.

Dalhar : littéralement « faucher » se dit du joueur qui, par un geste de faucheur, envoie la balle en faute du côté opposé à la main qui joue.

Desclavetat : se dit du tambourin dont la peau cesse d'être tendue par le relâchement des clous ou déchirure des bords de la peau.

Detibat : détendu, se dit d'une peau insuffisamment tendue ou détendue par l'humidité de l'atmosphère

Fanabregon : micocoulier ou alisier sont les arbustes qui fournissent les manches légèrement flexibles des battoirs.

Freta : nom de la muraille qui fermait un des grands côtés du terrain et dont l'action sur les balles était admise à une certaine époque.

Jaça : emplacement marquant l'arrêt d'une balle après son premier bond ; ou son point de sortie du jeu, quand elle ne peut plus être rejouée.

Joc : jeu, nom du terrain; du jeu dans son ensemble. C'est aussi le cri du batteur lorsque, après les balles d'essai auxquelles il a droit, il annonce que la balle qu'il va lancer comptera pour la partie.

Marca : bâton de couleur servant à indiquer l'emplacement d'une jaça.

Marcaire : marqueur, celui qui jalonne les jaçes ou chasses

Pauma : balle

Pelh : désigne ici la peau de chèvre parcheminée

Riban : lanières de cuir rouge, vertes ou bleues servant à cacher les bords de la peau et ornementer le tambourin.

Tambornet : désigne à la fois l'instrument de jeu et le sport qu'il désigne

(Cf. Max Rouquette, ibid).

La "langue" du jeu de balle au tambourin est également porteuse de nombreuses références au monde agricole qui s'expliquent par le contexte principal de pratique de ce sport, et nous renseignent ainsi sur des usages et un vocabulaire aujourd'hui disparus ou peu usités. La transposition de ce vocabulaire vers le français s'est faîte dans le sens d'une transmission du jeu et de ses règles vers les personnes extérieures à ce "milieu" (cf. Guiraud, Christophe. Ibid. P.160). Durant des siècles, le jeu de balle au tambourin n'avait pas présenté de règles réellement uniformisées. Alors que la pratique tend à s’essouffler au cours de la seconde moitié du XXe siècle, le jeu se modifie, se codifie, au gré des rencontres et des échanges avec son voisin transalpin, le tamburello, et grâce à l'action de divers pratiquants et militants du monde occitan.

Une pratique entre tradition et modernité

Le tournant du XXe siècle

Les premières décennies du XXe siècle annoncent un tournant dans la pratique du tambornet. À l'instar de bien des sports traditionnels, le jeu de balle au tambourin va au cours de ce siècle conjuguer entre modernité et traditions, en miroir des évolutions qui touche le monde sportif en général, un monde qui se professionnalise et s'organise autour de fédérations et de clubs.

Naissance des premiers concours et fédérations

Le tambourin d'avant 1914-1918 est encore organisé sur un mode traditionnel. Les premiers concours à audience régionale se mettent en place et sont alors principalement situés dans la vallée de l'Hérault. Le tambornet, jeu populaire pratiqué au cœur de la communauté villageoise sur les grandes places, accompagne alors bien souvent les jours de marché et les fêtes patronales, temps forts de sociabilité comme le confirment des documents d'archives relatifs à cette période pour Montpellier.(Guiraud, C. Ibid. P.240).

Le jeu de tambourin connaît au XXe siècle une très grande popularité, mais demeure encore très peu organisé, ses règles pouvant évoluer d'un village à l'autre. Au cours des premières années du XXe siècle une double dynamique se met en place notamment portée par les membres du Félibrige, conduisant à une plus grande uniformisation des règles et voyant l'apparition de championnats réguliers.

En 1909 naît du côté de Pézenas, un premier concours opposant les équipes des villages alentours. Fautes de règles communes, le tournois se déroule alors dans le respect de celles proposées par l'équipe organisatrice. Les années 1920 sont pour leur part marquées par l'apparition conjointe d'un concours nouveau, initié par le journal royaliste l'Éclair, et d'un premier championnat du Languedoc de jeu de balle au tambourin ouvert aux équipes des concours rivaux. Les rencontres sont largement commentées dans le journal, le sport devenant le support des idées régionalistes de ce média. (cf. Guiraud, C. Ibid. P.124). Parallèlement, et dans ce même contexte de réflexion sur la dimension "méridionale" de ce sport, prend forme une première fédération en 1923, créée par des membres de la bourgeoisie montpelliéraine. La fédération compte à sa naissance dans ses rangs trois félibres : André Pagès, Hyppolite Arnaud et Adrien Fédières. Le sport se codifie, poèmes et chants sont créés sur ce sujet nés de l'implication félibréenne. Mais cette première fédération ne résiste pas à la véritable crise et désaffection qui secoue la pratique du Jeu du Tambourin dans les années 1930 (cf. Max Rouquette. Ibid).

Max Rouquette : porteur d'un renouveau

Un renouveau s'opère toutefois quelques années plus tard, grâce à l'initiative du poète et militant occitan Max Rouquette, originaire d'Argelliers et lui-même joueur passionné de ce sport. L'écrivain prend acte des défauts apparents de ce sport. Il souligne ainsi le manque d'organisation de la pratique, qui, en dépit de la naissance conjointe de différents championnats et d'une première fédération, n'est pas parvenu encore à se structurer. Face aux progrès constant du nombre de licenciés dans les sports collectifs venus d'outre-manche dans la région, Max Rouquette souligne le manque de communication autour du tambourin. Afin de palier à ses insuffisances, naît une seconde fédération en 1938, la Fédération Française du Jeu de Tambourin. Opérations de communication et de diffusion du sport vont au cours des années qui suivirent, se conjuguer avec la rencontre enrichissante du cousin italien, le tamburello.

Les échanges interculturels

C'est au cours d'un voyage transalpin durant l'année 1954, que Max Rouquette prend connaissance du tamburello, jeu de paume italien présentant d'importantes similarités avec le tambornet occitan. Les italiens utilisent dans la pratique de leur sport, un tambourin tendu d'une peau de mulet ayant pour principal avantage de ne pas se déformer par temps humide, au contraire de la peau de chèvre. L'autre particularité du tamburello consiste en sa poignée, alors inexistante sur les tambourins français. La pratique confirme la supériorité et la maniabilité de l'instrument italien, qui s'impose progressivement sur les terrains de jeu français. Les tambourins sont depuis 2005 conçus en France, suite à la création d'une fabrique, LOUJOC, à Balaruc-les-Bains par des étudiants en BTS. Elle s'est depuis installée à Gignac, centre d'accueil de la Tambourithèque, qui dévoile l'histoire du sport.

Ces rencontres entre tamburello et tambornet impulsent une dynamique nouvelle. La pratique elle-même et les règles évoluent de concert pour s'adapter aux usages contemporains. Le synthétique remplace peu à peu la peau de bête. Surtout, les terrains diminuent de taille, accélérant le rythme du jeu; la règle des chasses est abandonnée : le jeu se codifie et s'ouvre à de nouveaux publics. La compétition elle-même voit ses frontières repoussées. Championnats départementaux ou régionaux, cohabitent avec des concours mondiaux voyant s'opposer des joueurs français et italiens, mais également Allemand, Écossais, Brésiliens...au gré des migrations de population et de l'implantation locale de nouvelles équipes séduites par cette forme de jeu de paume (cf. Gilland G. Ibid. P.19).