Explorar los documents (362 total)

S'inscrivant dans le cycle des festivités hivernales, les halhas et socas de Nadau constituent deux pratiques traditionnelles de feux rituels. Autrefois particulièrement répandues en Gascogne, il en demeure aujourd'hui encore traces et pratiques.

Halhas de Nadau

Du latin facula,halha en dialecte gascon, haille en français, est un rituel de protection des récoltes. Bien que la tradition soit moins répandue aujourd'hui, ce rite agraire était autrefois particulièrement respecté, alliant bûchers ou brandons (ensembles de petites branches sèches surmontées d'un bouchon de paille ou d'enveloppes de maïs imbibés de résine), échanges intergénérationnels et chants à vertu incantatoire.

Ces feux de Noëls, feux fixes ou feux mobiles, parfois combinaison de ces deux formes selon les régions concernées, sont attestés dans différents espaces d'Aquitaine. Au cours des époques, différents auteurs et chercheurs se sont penchés sur la question des halhas, proposant définitions et témoignages de la pratique.

L'abbé Césaire Daugé dans Le mariage et la famille en Gascogne d'après les proverbes et les chansons (trois volumes, 1916-1930), l'ethnologue Arnold van Gennep (Le folklore français. 3, Cycle des douze jours, de Noël aux Rois ), puis René Cuzacq (Noël, Premier de l'An et carnaval au pays landais, Mont-de-Marsan, [s.d] ) entre autres auteurs, apportèrent tour à tour dans leurs ouvrages des clés de compréhension de cette pratique dans l'espace gascon. Ces écrits furent plus récemment complétés par les travaux menés par Patrick Lavaud dans les années 1980 (1), particulièrement sur la pratique des halhas en Bazadais. L'ensemble de ces ouvrages ainsi que les diverses enquêtes ont permis de discerner peu à peu les contours de l'espace concerné par cette pratique et le réseau de signification l'entourant.

On distingue généralement deux types de feux de noël en Gascogne, les feux mobiles d'une part, souvent pratique à caractère familial ; les feux fixes d'autre part, regroupant généralement la communauté autour d'un rituel collectif (2). Ce dernier type fut identifié pour la zone de la Chalosse. Nous trouvons trace de ces feux également en Béarn, dans les environs de la ville d'Orthez, ainsi que dans certaines zones du proche Pays Basque. Des halhas sont également attestées dans la Grande Lande, grâce aux témoignages apportés à ce sujet par Félix Arnaudin - malheureusement non édités - tout comme dans le Bordelais, selon les Macariennes de l'Abbé Girardeau (XVIIIe siècle)(3).

Allumées lors de la veillée de Noël, à l'occasion de la Saint-Jean d'hiver, les halhas constituent un rituel agraire dont la signification et les origines ont fait l'objet de débats entre ethnologues et chercheurs, soutenant ou rejetant la dimension solsticiale de cette pratique. Traditionnellement faites de ronces et de branchages dans leur version fixe, les halhas s'accompagnent parfois de brandons, qui entrent dans la pratique des feux mobiles. Dans le cas de ces derniers, une personne, le plus souvent le patriarche du foyer, est en charge de la cérémonie. Muni de brandons, celui-ci fait le tour de la propriété, assurant par ce biais sa protection et le succès des récoltes à venir.

Rituel agraire, le feu lui-même s'accompagne le plus souvent de chants à vertu incantatoire, entrant dans le processus de protection des récoltes. Sur une base commune, ces chansons présentent des variations d'une région à l'autre.

En voici un exemple recueilli par l'abbé Césaire Daugé (4):

"Halhe Nadau,/ Halha Nadau / Haille de Noël

Lou trip au pau/ Lo trip au pau/ La saucisse sur le pieu

Lou gat ou hum/ Lo gat au hum/ Le chat dans la fumée

Pum !/ Pum !/ Pum !

(version originale et version présentée dans une graphie normalisée, ainsi que traduction française).

D'autres versions proposent pour leur part : "La poule au toupin/ Couradje vesin (la poule au pot/ Courage voisin)" ou selon la version elle aussi rapportée par l'abbé Césaire : "Lous escuts a la paret/Bé t'ous couelhe".

La première version ici présentée, faisant évocation du chat là où d'autres se concentrent sur la question des champs, fait apparaître un autre pan des rites et des légendes alors en cours en Gascogne. Rite agraire, il est également possible que les feux de Noël aient été considérés comme des sorts visant la protection des foyers et de la communauté contre les sorcières et loups-garous. Ceux-ci étaient en effet réputés particulièrement actifs durant la nuit du 24 au 25 décembre selon les croyances populaires (5). Symboliquement, le chat se rattache à ces croyances et de nombreux textes et récits rapportent, en Gascogne comme ailleurs, des scènes de chats envoyés dans les flammes. Le cri de Pum parfois ahum voire hoü figure d'ailleurs comme un contre-sort, identifié d'ailleurs comme tel par Simin Palay dans son Dictionnaire du Béarnais et du Gascon modernes (6), qui y voit le cheminement du terme hum (fumée en gascon) à hum : courir comme le vent. Un cri, Hum, également poussé du côté du Gave d'oloron pour faire peur et chasser les sorcières, précisément la veille de Noël.

Les feux de Noëls, dont la pratique était en recul jusque dans ces dernières années, perdurent malgré tout dans cette région. Certains foyers, comme du côté de Bazas, retrouvant d'ailleurs une nouvelle vigueur suite aux travails menés à la fin du XXe siècle sur ces questions, et se réinventant sans cesse.

La soca de Nadau

A la pratique des halhas en extérieur, fait pendant celle de la bûche de Noël, portant en gascon des noms différents : soca,catsau,capdau,lo soc... selon le lieu où cette coutume était pratiquée.

Une enquête menée au XIXe siècle par Dieudonné Dergny (7), donne quelques informations sur les zones gasconnes concernées par cette pratique : Pays de Born, Marensin, Chalosse, Bigorre, Astarac, Comminges, Nébouzan et Lomagne, ainsi que quelques localisations dans le Gers et les Hautes-Pyrénées.

Les informations fournies sur le sujet par les auteurs et chercheurs successifs, Dieudonné Dergny, l'abbé Laborde en Béarn, le landais René Cuzacq ou l'ethnologue français Arnold van Gennep, témoignent d'une certaine diversité de pratique, tant sur la nature du bois utilisé (chêne, pin, mais également bois d'arbres fruitiers à lente combustion) et la durée de combustion espérée. Celle-ci peut ainsi varier d'une nuit en Béarn selon l'abbé Laborde, à neuf journées consécutives dans les Landes aux dires de René Cuzacq (8). La coutume de la bûche de Noël, mise dans l'âtre la veille de Noël, a cependant partout en commun la volonté d'assurer la protection du foyer, le respect du délai de combustion faisant office de bon augure pour l'année à venir.

Cette coutume de la bûche de Noël que l'on retrouve également dans d'autres espaces occitans, ne semble pas s'être accompagnée en Gascogne d'un chant ou d'une incantation particuliers. Ce rite inscrit dans le Cycle des douze jours séparant Noël du jour des Rois, s'entoure toutefois d'un certain nombre de proverbes et supersititions, lié à ses vertus propitiatoires.

Notes:

-

Lavaud,Patrick,"La halha de Nadau dans le Bazadais" in Les Cahiers du Bazadais, n° 81, 2ème trimestre 1988, pp. 45-52.

-

Lavaud,Patrick, "Halhas de Nadau en Vasadés" in Son d'Aquí, site du patrimoine oral et festif en Aquitaine (www.sondaqui.com).

-

A ce sujet consulter VAN GENNEP, Arnold, Le folklore : croyances et coutumes populaires en France, Paris, Stock, 1924, Tome I, volume 8.

-

DAUGÉ, Césaire, Le mariage et la famille en Gascogne d'après les proverbes et les chansons, Paris : A. Picard ; Bordeaux : Féret et fils ; Duhort-Bachen : C. Daugé, 1916-1930. p.286.

-

TRAIMOND, Bernard, Sur des rituels de protection en Gascogne, communication faite dans le cadre du Groupement de Recherches en Ethnologie Landaise (G.R.E.L.), article non publié. Cité dans Halhas de Nadau en Vasadés, Son d'Aquí.

-

PALAY, Simin, Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes (Bassin Aquitain), Paris : Centre National de la Recherche Scientifique, édition de 1961. Article Ahumes.

-

DERGNY, Dieudonné, Usages, coutumes et croyances, 2 vol., Abbeville, 1885 et 1888.

-

CUZACQ, René, Noël, Premier de l'An et carnaval au pays landais; Mont-de-Marsan, Jean-Lacoste, [s.d].

Bibliographie:

CUZACQ, René, Noël, Premier de l'An et carnaval au pays landais; Mont-de-Marsan, Jean-Lacoste, [s.d].

DAUGÉ, Césaire, Le mariage et la famille en Gascogne d'après les proverbes et les chansons, Paris : A. Picard ; Bordeaux : Féret et fils ; Duhort-Bachen : C. Daugé, 1916-1930.

FOIX, Vincent, Dictionnaire gascon-français (Landes), PESSAC,Presses universitaires de Bordeaux, édition de 2003.

Lavaud,Patrick,"La halha de Nadau dans le Bazadais" in Les Cahiers du Bazadais, n° 81, 2ème trimestre 1988, pp. 45-52

PALAY, Simin, Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes (Bassin Aquitain), Paris : Centre National de la Recherche Scientifique, édition de 1961.

VAN GENNEP, Arnold, Le folklore : croyances et coutumes populaires en France, Paris, Stock, 1924, Tome I, volume 8.

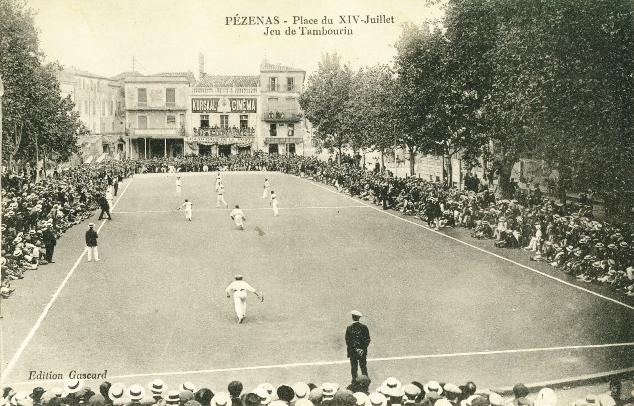

Le jeu de la Balle au Tambourin est un sport de balle collectif, impliquant deux équipes de cinq joueurs.

Ce sport est fondé sur l'échange de balles d'un côté et de l'autre d'un terrain de 80 mètres de longueur sur 20 mètres de largeur, séparé par une ligne médiane tracée au sol, la « Basse ».

Les joueurs sont équipés de tambourins, cercles de bois tendus à l'origine de peau de chèvre, aujourd'hui de tissu synthétique. Le battoir, composé d'un tambourin de plus petit diamètre et d'un manche en bois d'alisier ou de micocoulier, sert lui, à mettre la balle en jeu. Les balles de tambourin sont, elles des balles de caoutchouc d'un diamètre réglementaire de 61 mm.

La balle, « bonne », engagée grâce au battoir, a volé et au premier bond, doit obligatoirement être envoyée dans le camp adverse.

Histoire du Jeu de Balle au Tambourin

L’histoire de ce sport est directement liée à celle des Jeux de Paume existant depuis l'Antiquité et plus tardivement, du jeu de longue Paume, en vogue dans le Sud de la France au XVI° siècle.

Un jeu aux règles similaires existe encore actuellement en Italie : le Tamburello.

On trouve des traces d’un jeu de paume aux règles similaires dans la Grèce antique : la phaeninda. Adopté par les Romains, le jeu de paume a ensuite pénétré le territoire gaulois. Il devient très populaire au Moyen-Age, particulièrement chez les élites. En 1245, Pierre de Colimen, archevêque de Rouen, est d'ailleurs obligé d'interdire la pratique du jeu de paume aux prêtres de sa province, qui adoptaient une tenue souvent débraillée sur les terrains de jeu. C'est vers le XV° siècle que le tambourin aurait été introduit comme battoir. Le jeu de paume subsiste dans les villes et villages jusqu'à la Révolution Française où il est petit à petit abandonné par les élites.

Bien que nous ayons vu que le Jeu de Paume, ancêtre direct du Jeu du Tambourin, a des origines et des versions multiples, allant des territoires italiens jusqu'à l'évêché de Rouen, le jeu du Tambourin a indéniablement une origine languedocienne. En effet, pratiqué dans sa forme actuelle depuis les années 1860, le Jeu du Tambornet est l'héritier de racines occitanes, notamment visible par sa terminologie.

C'est en effet, encore aujourd'hui tout un vocabulaire occitan qui est utilisé pour désigner les différentes phases du jeu, instruments et parties de terrain.

Petit lexique du Tambornet

Alandar : faire voler la balle très haut.

Aquet : moitié du terrain qui fait face à la batterie.

Aquetar : reprendre la balle venue du battoir.

Arescle : cercle de lamelles concentriques en bois de mûrier qui constitue l'armature sur laquelle est tendue et clouée la peau parcheminée.

Aterrar : faire courir la balle sur le sol.

Bassa : ligne médiane des cinquante mètres ; se dit aussi d'une balle qui, à la mise en jeu par le batteur ne franchit pas cette ligne.

Bateure : battoir; batteur.

Ceuclar : se dit d'une balle qui dévie dans sa course en décrivant une courbe sur un plan horizontal

Clavels : clous: les clous de fer, fines pointes ; les clous de cuivre à tête large et arrondie servant à fixer les lanières de cuir de couleur.

Clausa : se dit d'une balle qui franchit la ligne de fond adverse; se dit aussi de cette ligne.

Corda : ligne des joueurs d'avant. Ils sont trois.

Cordiers : joueurs d'avant. Celui du milieu porte le nom de tiers.

Crosar : jouer en diagonale.

Dalhar : littéralement « faucher » se dit du joueur qui, par un geste de faucheur, envoie la balle en faute du côté opposé à la main qui joue.

Desclavetat : se dit du tambourin dont la peau cesse d'être tendue par le relâchement des clous ou déchirure des bords de la peau.

Detibat : détendu, se dit d'une peau insuffisamment tendue ou détendue par l'humidité de l'atmosphère

Fanabregon : micocoulier ou alisier sont les arbustes qui fournissent les manches légèrement flexibles des battoirs.

Freta : nom de la muraille qui fermait un des grands côtés du terrain et dont l'action sur les balles était admise à une certaine époque.

Jaça : emplacement marquant l'arrêt d'une balle après son premier bond ; ou son point de sortie du jeu, quand elle ne peut plus être rejouée.

Joc : jeu, nom du terrain; du jeu dans son ensemble. C'est aussi le cri du batteur lorsque, après les balles d'essai auxquelles il a droit, il annonce que la balle qu'il va lancer comptera pour la partie.

Marca : bâton de couleur servant à indiquer l'emplacement d'une jaça.

Marcaire : marqueur, celui qui jalonne les jaçes ou chasses

Pauma : balle

Pelh : désigne ici la peau de chèvre parcheminée

Riban : lanières de cuir rouge, vertes ou bleues servant à cacher les bords de la peau et ornementer le tambourin.

Tambornet : désigne à la fois l'instrument de jeu et le sport qu'il désigne

Max Rouquette, les félibres et le jeu de Tambourin

Max Rouquette, écrivain occitan et membre fondateur de l'Institut d'Etudes Occitanes est l'artisan du renouveau du Jeu du tambourin en Languedoc. Pratiquant ce sport depuis son plus jeune âge et contrarié de voir d'autres sports gagner du terrain en territoire occitan au détriment des sports traditionnels avec en premier plan le tambornet, il décida de tout mettre en oeuvre pour assurer la renaissance et la popularisation du Jeu du Tambourin.

En novembre 1922, une première fédération de jeu de tambourin avait été créée par des personnalités de la bourgeoisie montpelliéraine, proches du félibrige. A sa création, cette fédération comportait d'ailleurs comme membres André Pagès, Hyppolite Arnaud et Adrien Fédières tous trois félibres. Ils ont d'ailleurs rédigé des chants et poèmes consacrés à ce sport. Mais cette première fédération ne résiste pas à la véritable crise et désaffection qui secoue la pratique du Jeu du Tambourin dans les années 1930.

C'est en 1938 qu'à l''initiative de Max Rouquette, la Fédération Française du Jeu de Tambourin naîtra et se chargera de mener une véritable propagande pour valoriser la pratique de ce sport traditionnel occitan. Ces actions de valorisation passeront par la publication d'articles dans la presse locale, l'organisation de grands concours, l'établissement de règlements, le rapprochement avec les ligues de Tamburello italiennes et enfin, la reconnaissance du tambornet comme sport par les autorités centrales françaises.

De nos jours, ce sport se pratique toujours, surtout dans un espace allant de l’Hérault aux Bouches-du-Rhône, il fait d’ailleurs l’objet d’un championnat de France et même d’Europe. La Fédération française de jeu de balle au tambourin est encore active à ce jour (http://www.ffsport-tambourin.fr/index.php). Depuis 1983, le Tambornet est également intégré au Collège National Olympique et Sportif Français.

Pour aller plus loin...

Site de la Fédération Française de Jeu de Balle au Tambourin : http://ffsport-tambourin.fr/

Max Rouquette, Le jeu de la balle au Tambourin, Toulouse : Institut d'études occitanes, Paris : Librairie Maisonneuve, 1948.

Max Rouquette, Le Livre du Tambourin : un grand sport international en plein essor, Montpellier : CRDP, 1986.

Robert Souchon, Max Rouquette et le Tambourin, IN Les Cahiers Max Rouquette, n°2, mai 2008.

Christian Guiraud, Espaces sportifs et usages sociaux : étude comparative de l'implantation du rugby et du jeu de balle au tambourin dans le département de l'Hérault, Paris : Institut National du Sport et de l'Education Physique, 1985.

Charles Camberoque, Le jeu de la Balle au Tambourin, photographies de Ch. Camberoque, préface de Max Rouquette, Gignac : Bibliothèque 42, 1998.

Partition d'airs pour tambourins éditée à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 à Paris contenant :

- Menuguet cacalian

- Aubado : la Gaiardo

- Farandoulo dei Tarascaire

- Marcho naciounalo de Prouvènço (Cabassòu)

- Revèi dei Tambourinaire (Lou Capoulié Michèu)

- La Targo

- Turo-luro-luro, lou gau canto (Saboly)

- Menuguet d'Arnaud

- Aubado de Castelan

- Parado dei Tarascaire

- Magali

- Lou maset de Mèstre Roumiéux

- Marcho dou Luetenènt de Prince

- Lei Chivau-frus (Lou Rèi Reinié)

Arnaud, Yves (Accordéoniste)

L'accordéoniste Yves Arnaud joue successivement plusieurs airs traditionnels à l'accordéon et accompagne ses interprétations de quelques explications.

00:00:00 à 00:00:40 Buffatièra

00:00:40 à 00:02:07 Air à danser

00:02:07 à 00:03:31 Buffatièra

00:03:31 à 00:05:20 La Manivelle

00:05:20 à 00:06:06 Tric Trac

00:06:06 à 00:07:08 Montava la marmita

00:07:08 à 00:07:47 Lo curarèm l'esclop

00:07:47 à 00:10:33 Scottish

00:10:33 à 00:11:02 La valse brune

00:11:02 à 00:13:26 Quand lo merle sauta al prat

00:13:26 à 00:14:52 Discussion autour de la bourrée

00:14:52 à 00:17:08 Linette Polka

00:17:08 à 00:19:56 Air à danser

00:19:56 à 00:20:18 Lo virolet

00:20:18 à 00:20:49 Polka

00:20:49 à 00:22:29 Polka

00:22:29 à 00:24:24 Très vieil air

00:24:24 à 00:26:01 Lo revelhon

00:26:01 à 00:27:36 Air à danser

00:27:36 à 00:29:52 Blanche de Castille

Perbosc, Antonin (1861-1944)

Revue littéraire occitane : n°10 de novembre 1902 (7e année)

Perbosc, Antonin (1861-1944)

Perbosc, Antonin (1861-1944)

Perbosc, Antonin (1861-1944)

Perbosc, Antonin (1861-1944)

Perbosc, Antonin (1861-1944)