✺ Texte écrit par Claude Alranq courant mai 2018 suite à une sollicitation du CIRDOC dans le cadre d’un cycle d’événements organisé autour de Mai 68 et du renouveau occitan ✺

A lire aussi, sur le même sujet, la tribune consacrée à Claude Sicre.

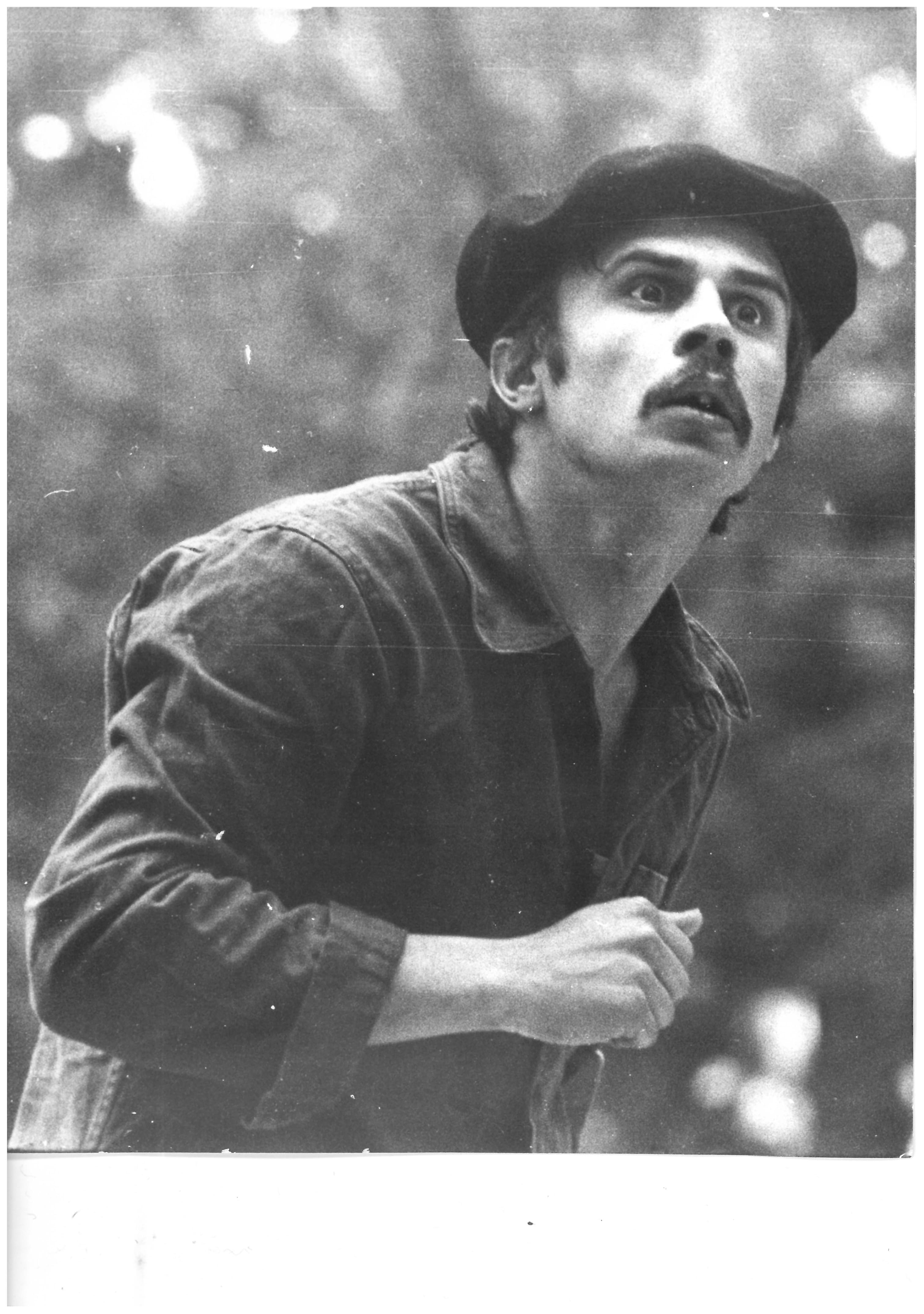

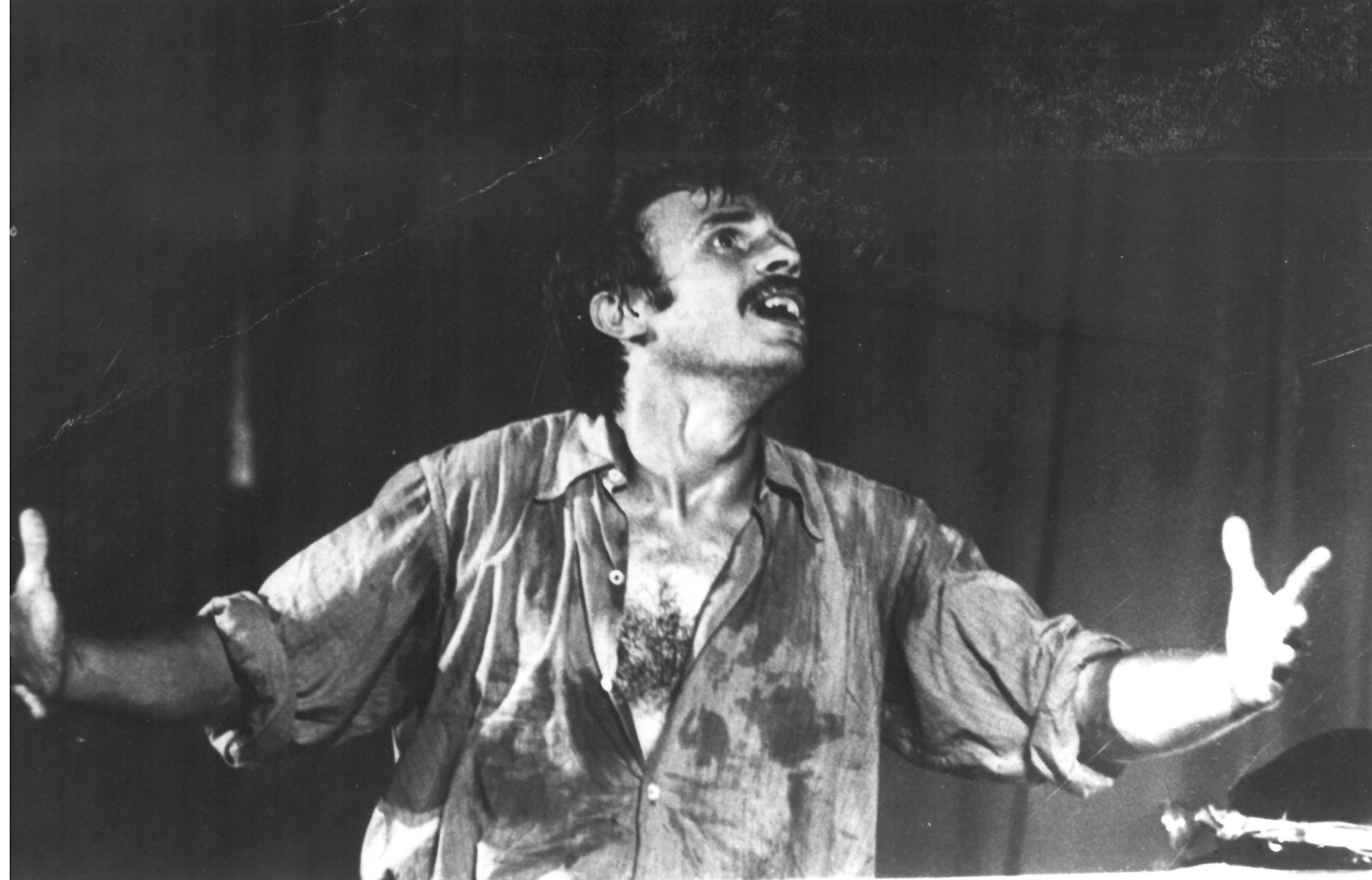

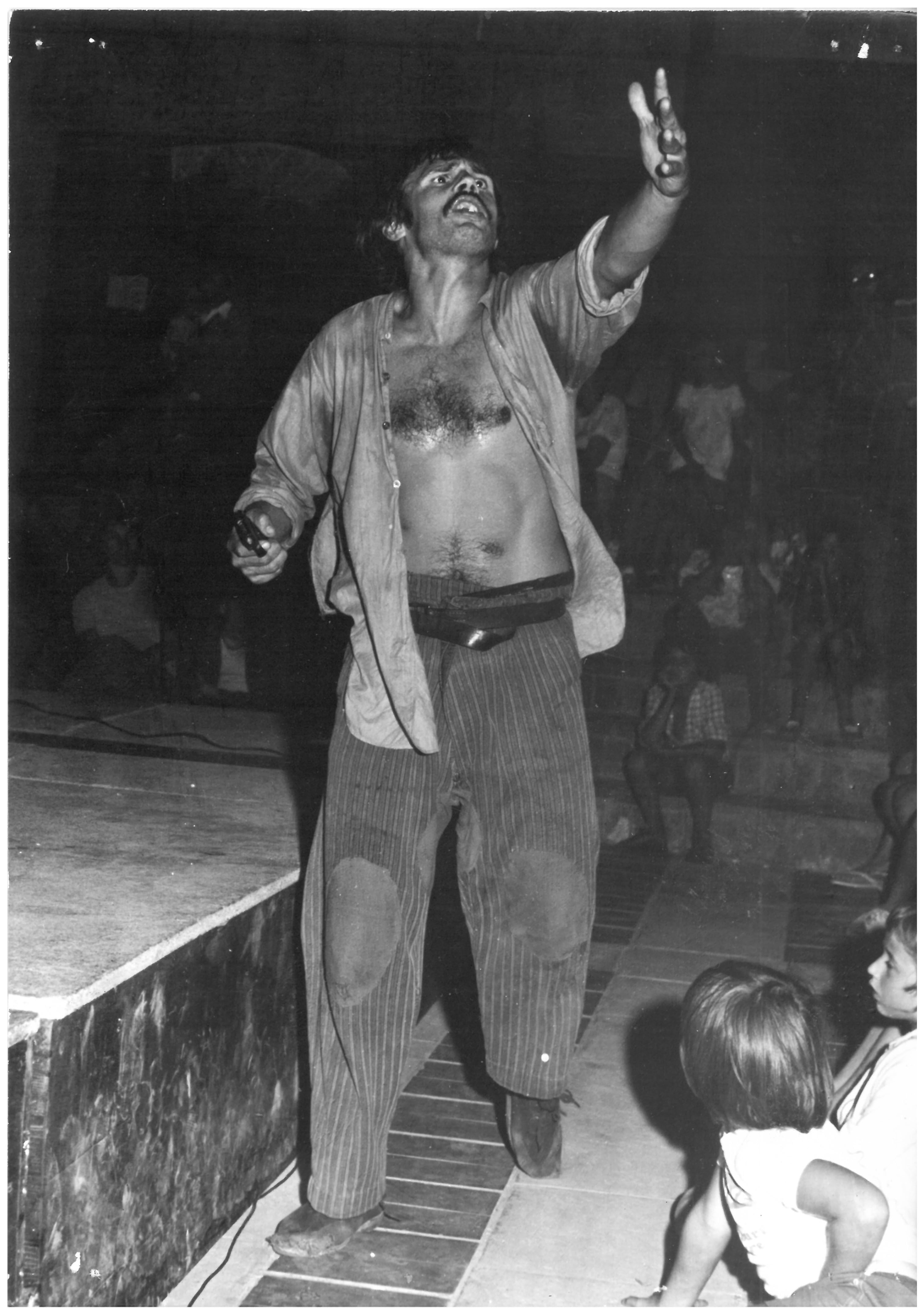

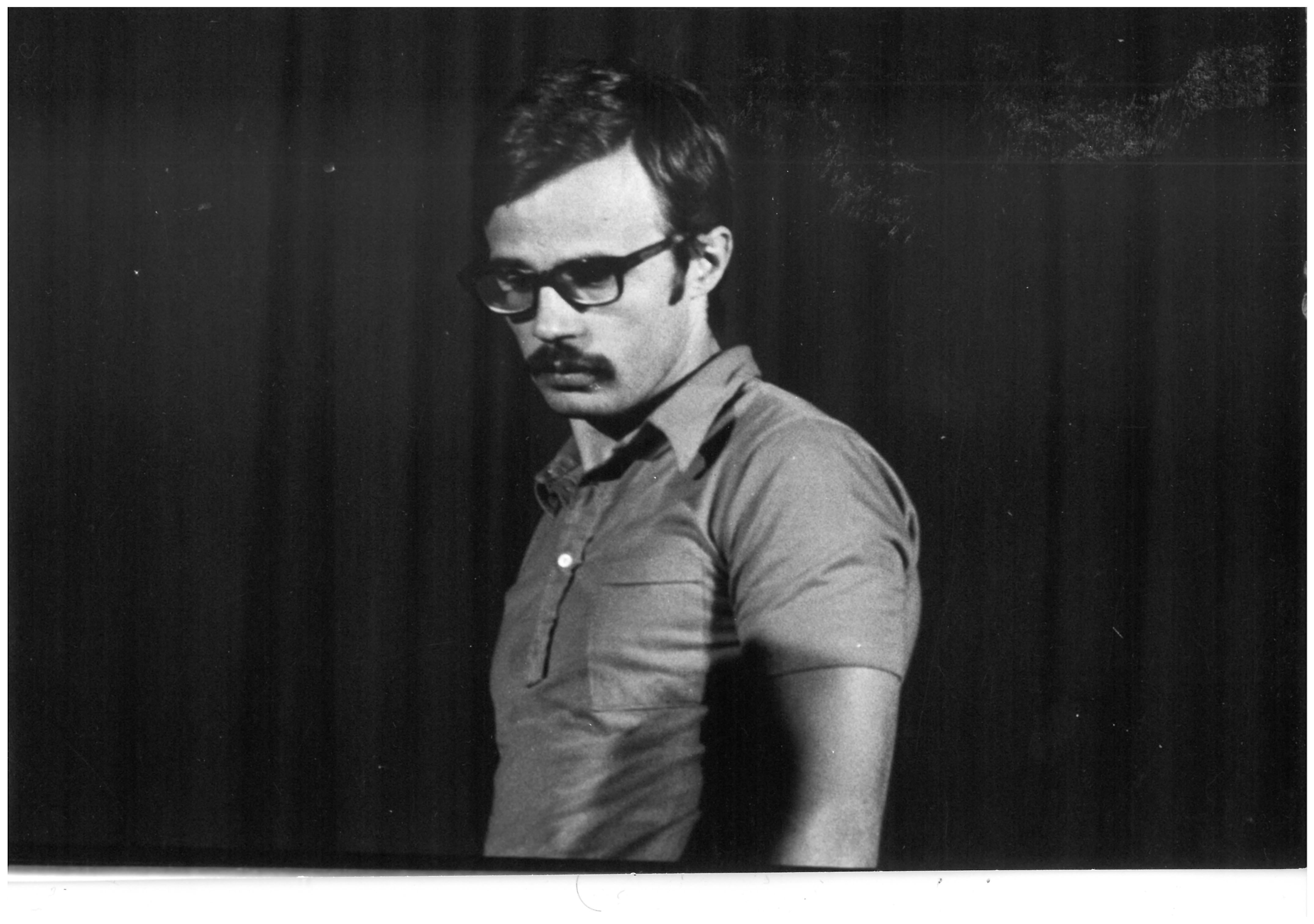

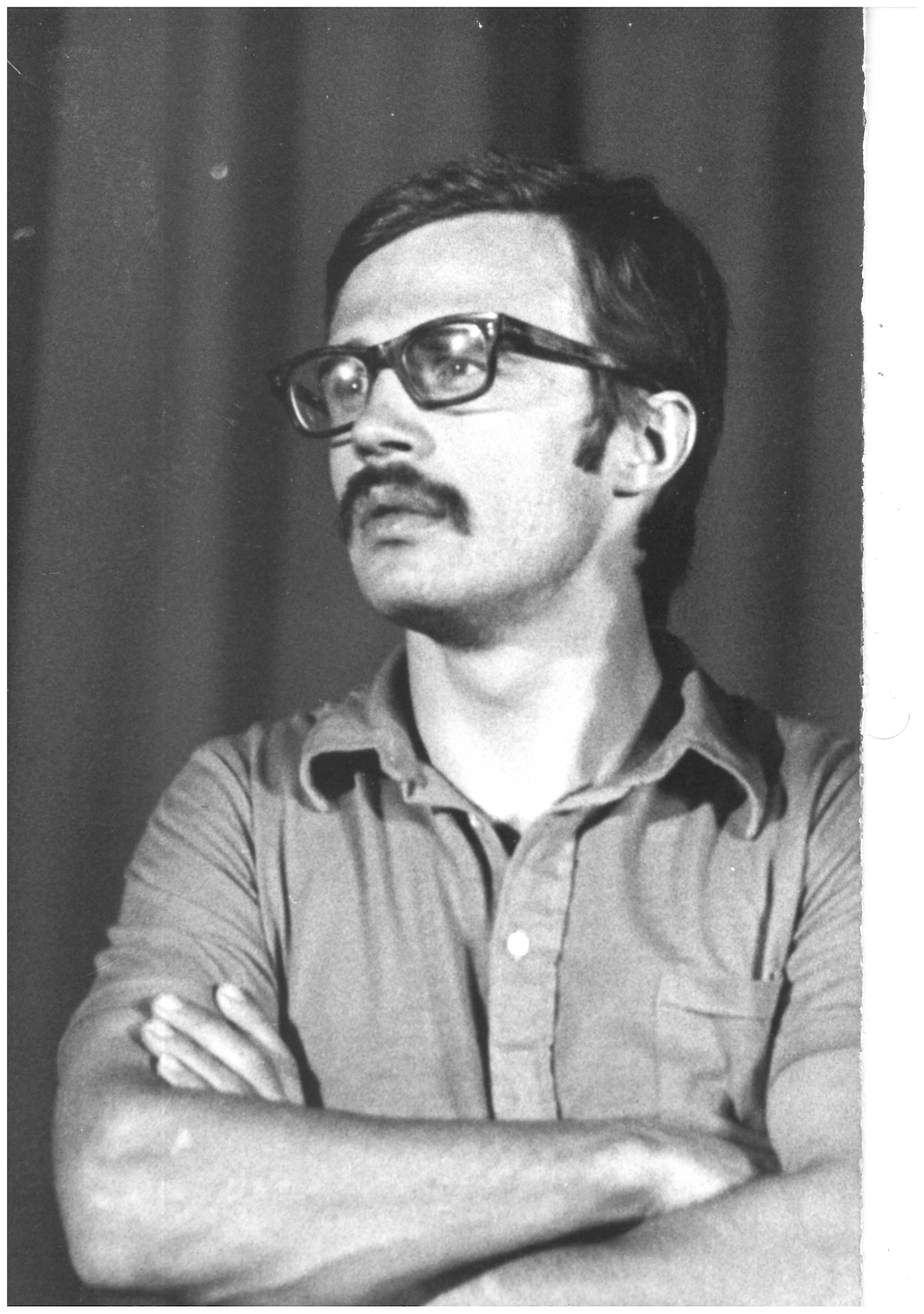

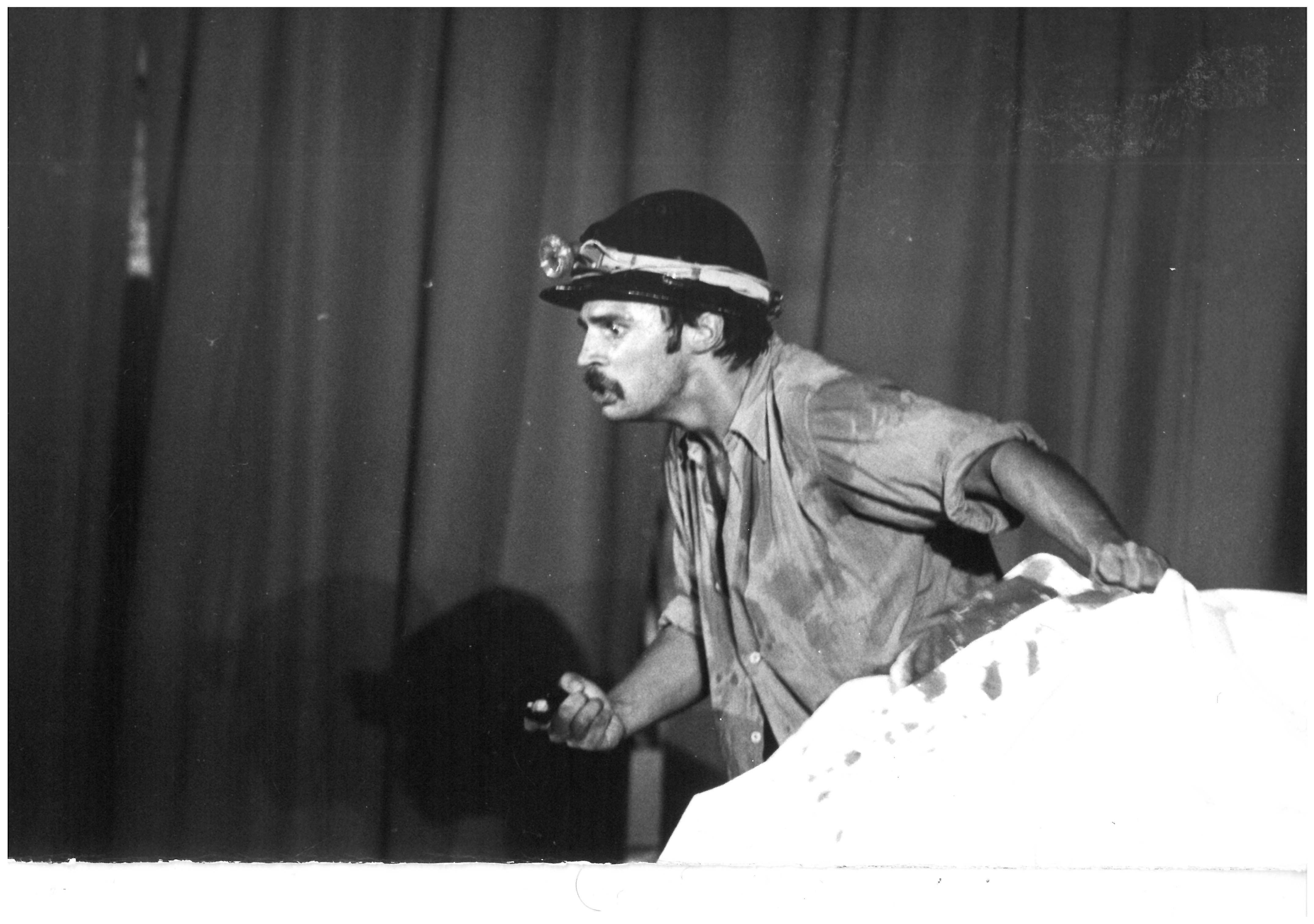

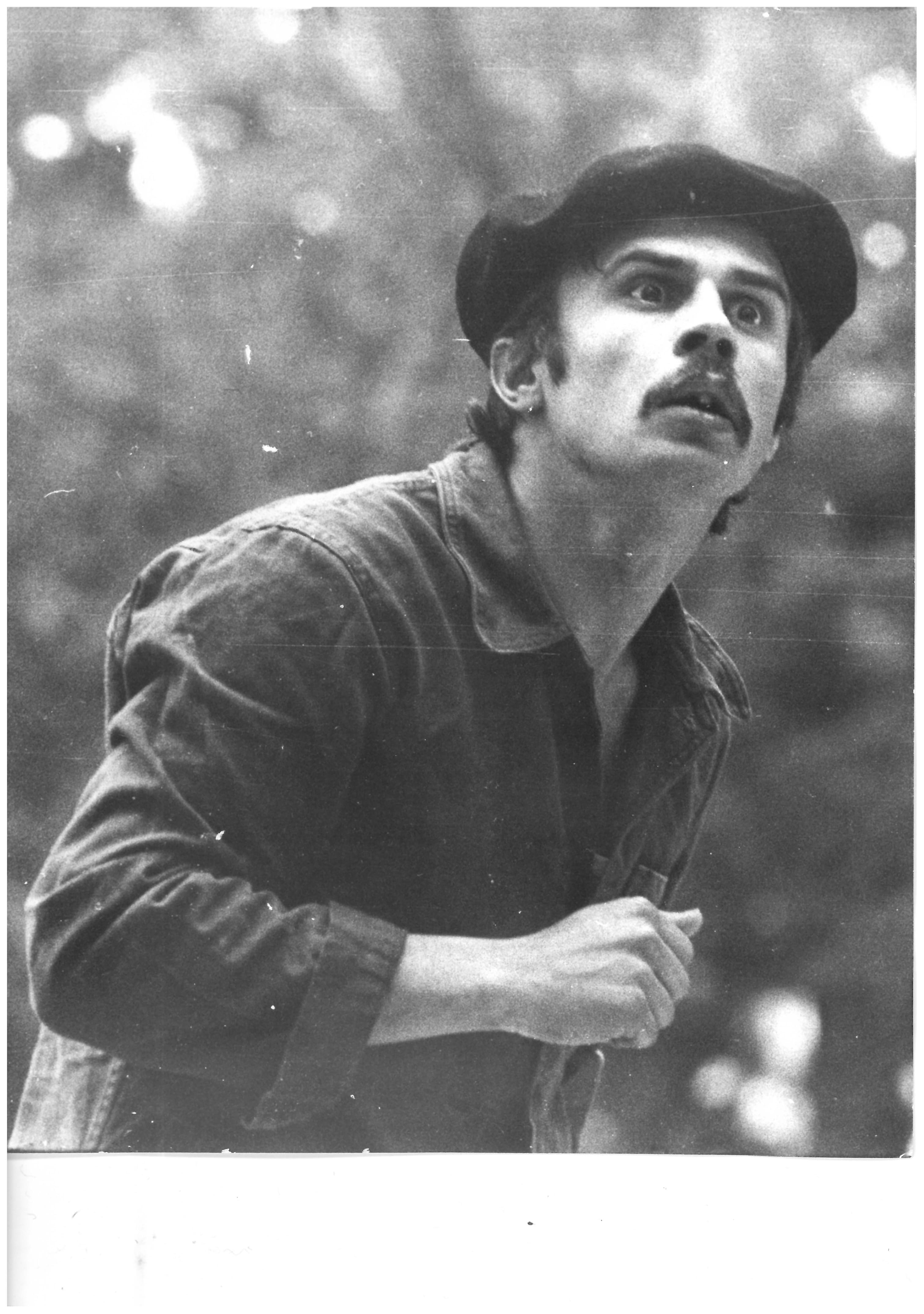

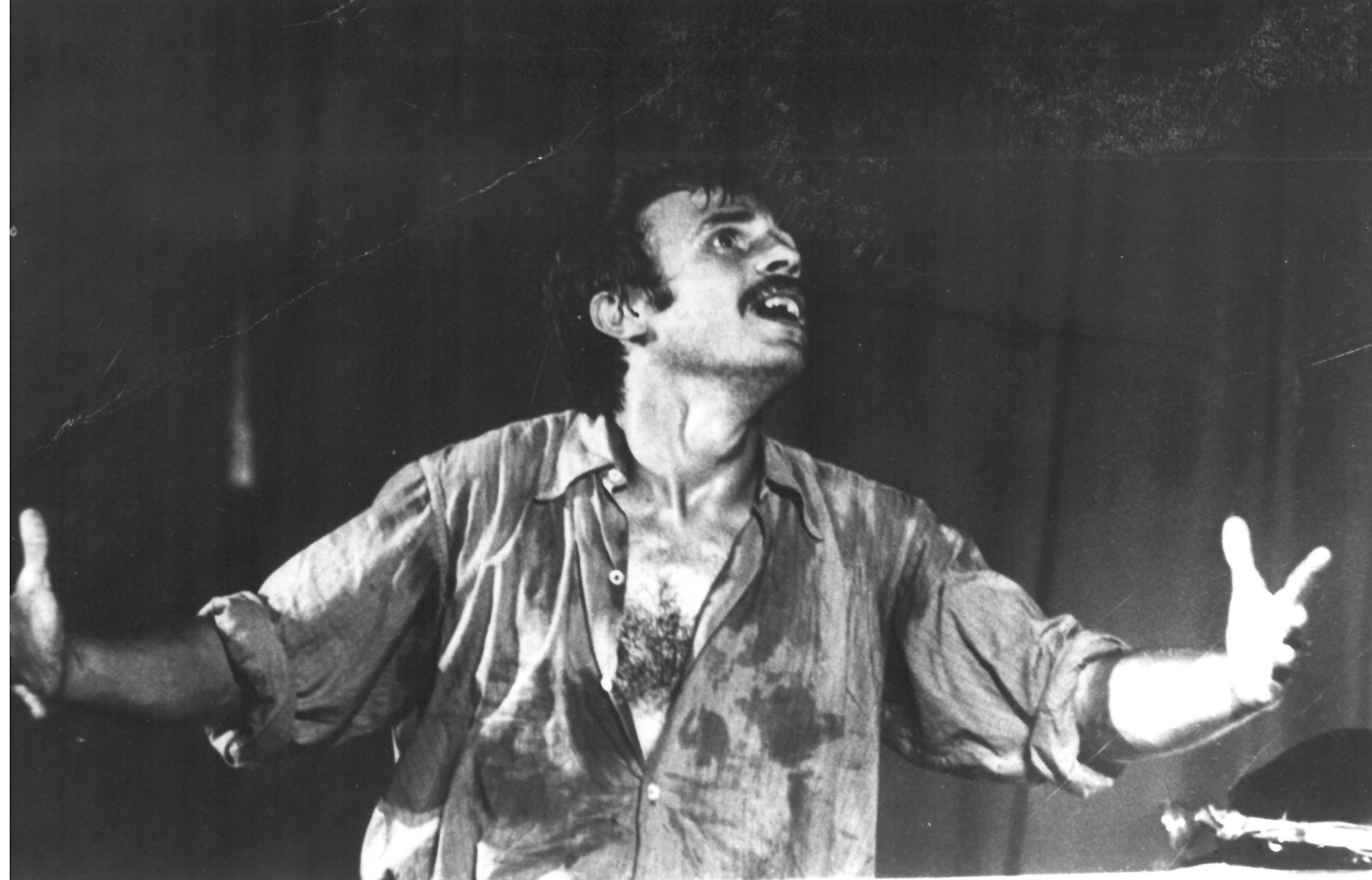

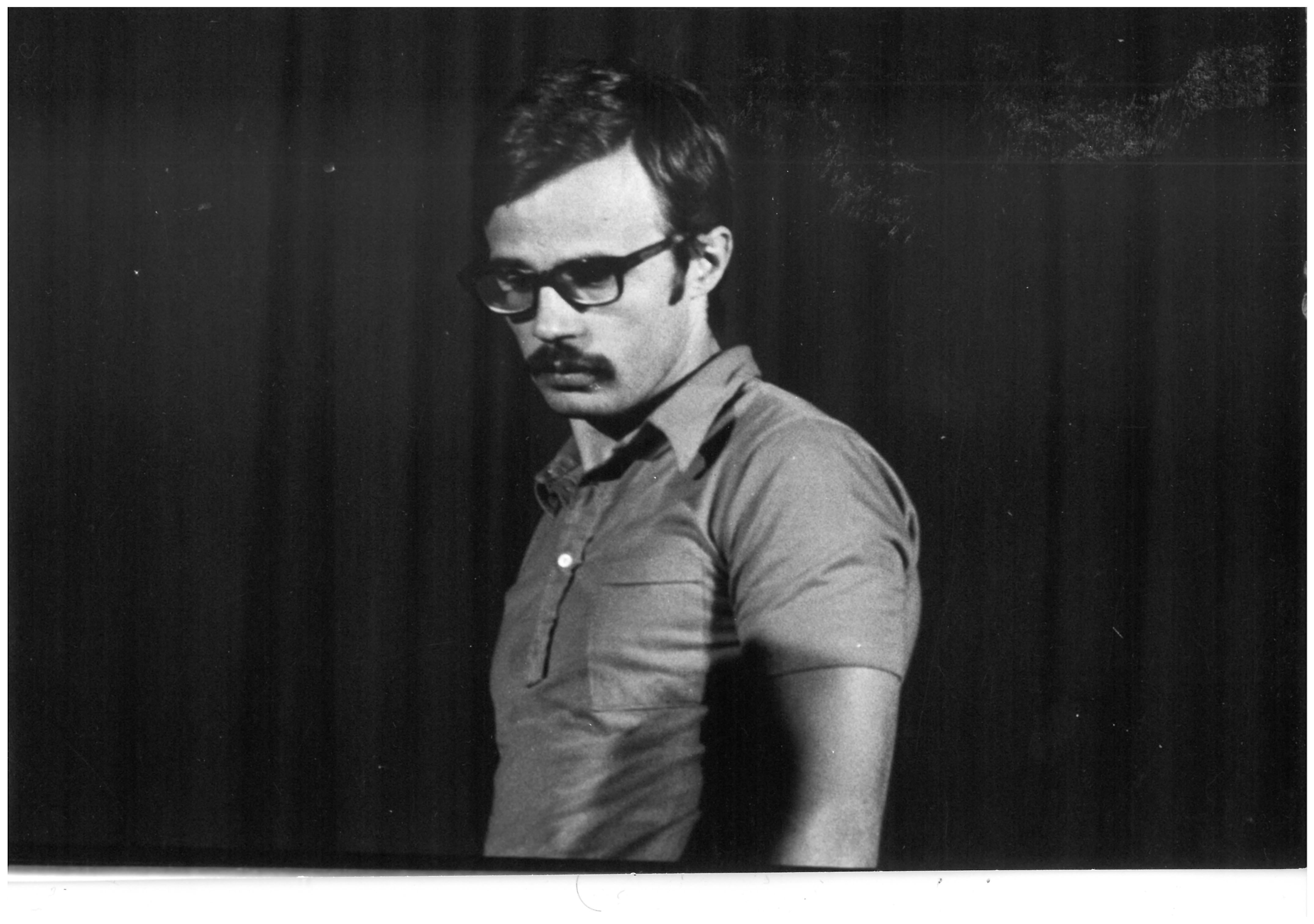

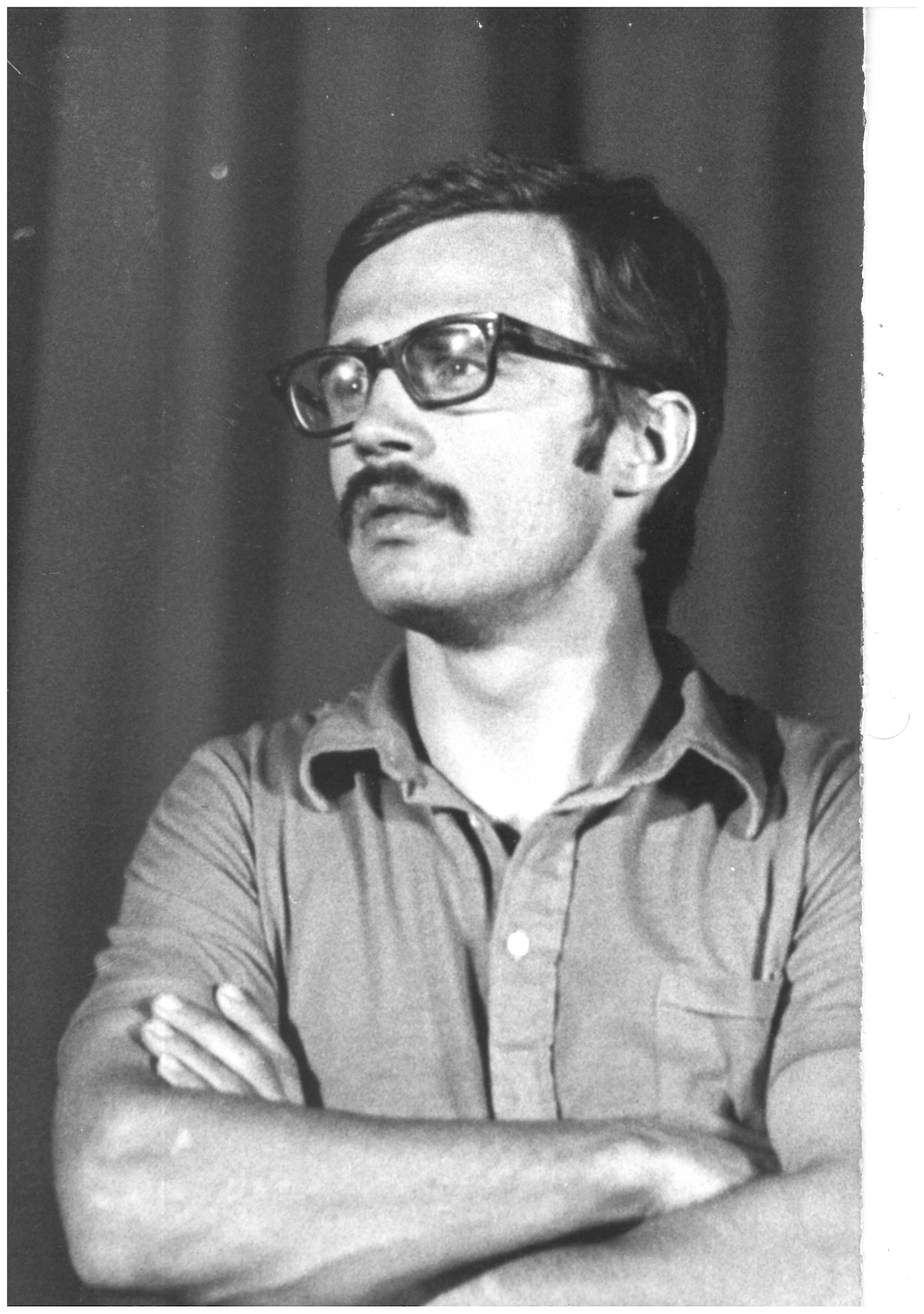

Collection Cirdoc - Iconotèca - Archives du Teatre de la Carrièra

Mai 68 en Occitanie

Crise à l'université ? Complot révolutionnaire ? Conflit de générations ? Libération sexuelle ?

...

Chacun y va de son analyse pour expliquer une révolte que rien n'annonçait et que tout annonçait. Rien ne l'annonçait pour ceux qui appartenaient aux blocs idéologiques qui traversaient le siècle sans voir au delà de leur conformisme de droite ou de gauche. Tout l'annonçait pour quiconque osait se dire qu'un siècle reproduisant le cycle infernal des crises économiques et des guerres mondiales ne serait pas sans enfanter une génération qui, tôt ou tard, surgirait pour gueuler son rasle- bol. Il en est ainsi des lois de la nature : tôt ou tard, les anti-corps surgissent et profanent l'ordre du malheur. Le « baby-boom » n'allait pas amener que son surplus démographique, il amenait quasigénétiquement sa contestation et il était dans l'ordre de sa crise d'adolescence de la fulgurer violemment tout en annonçant que le millénaire à venir ne serait pas rose si son message animal n'était pas traduit en lettres de raison. Ce troisième millénaire, nous y sommes. Et nous n'avons pas à dire ce que chacun voit. De Trump à Poutine, du réchauffement climatique à la Syrie, chacun sait à présent le sens de l'alarme historique que fut , il y a 50 ans, ce mois de Mai 68.

Les « sexties des Trente glorieuses »

C'est dans le défoulement du rock et dans le bouillonnement des équations scientifiques ou philosophiques que les signes avant-coureurs se sont manifestés. Des Beatles à l'underground, des re-visiteurs du marxisme aux re-visiteurs du freudisme, de Einstein à Guevara, s'annonçait un séisme qu'il fallait convertir en énergie du renouveau. Oui, la libération de l'Homme et de la Femme revenait au centre des chantiers. Celui des arts l'imposait en termes tapageurs, celui des sciences en termes plus secrets. Au siècle de la bombe atomique et du star-système, qu'est-ce que l'humanisme ? Vivons-nous la fin de l'Homme ? Qu'est-ce qui peuple son inconscient et quel invisible se cache derrière le réel ? Existentialistes, structuralistes, situationnistes, hyper-quantistes des maths ou dé-constructeurs des arts allaient tirer à boulets rouges sur l'inconnue de la question posée, une question d'autant plus hardie qu'elle ne se résoudrait plus par les hommes providentiels et la geste historique. Désormais la radicalité apparaitrait dans le petit, dans le dedans, dans le local... C'est à ce prix que les chantiers progresseraient, que les idées prendraient racines, que le présent chanterait sans attendre à demain. Pourtant « Mai 68 » commença par entonner des airs de la vieille école révolutionnaire. 50 ans après, ce sont ces airs que les chroniqueurs voudraient retenir. Ne leur en déplaise, « Mai 68 » dansa ces airs sur d'autres logarithmes et c'est en ce sens que l'évocation échappe à la cérémonie des anciens combattants. Oui, « Mai 68 » fut paradoxal et on ne gagne pas avec des paradoxes, mais « 68 » n'était pas là pour gagner des élections. C'est pourquoi nous n'allons grimper sur les plus hautes barricades que pour récapituler l'essentiel, puis se laisser glisser vers un endroit qui ne paye pas de mine. Nous n'y trouverons pas un Mai 68 aussi glorieux que celui du Boulmich, nous y verrons se dérouler un avant-68 et un après-68 non médiatisés, de dimension modeste, de défaite assurée mais d'exemplaire singularité.

Collection Cirdoc - Iconotèca - Archives du Teatre de la Carrièra

Sur les plus hautes barricades

Les plus hautes s'élevèrent face aux deux blocs les plus totalitaires. D'un côté, le bloc américain s'acharnant contre un Vietnam à l'offensive et contre des Noirs en lutte pour leurs droits civiques. De l'autre, le bloc soviétique agressant une Tchécoslovaquie rebelle et pacifiste. Hors blocs, un Mao qui appelait ses gardes rouges à ouvrir le feu sur tous les quartiers généraux, quitte à se tromper de cibles... et ils se trompèrent lourdement ! Le Tiers Monde aussi dressa des barricades contre le néo-colonialisme et contre les fantoches qui prenaient modèles, armes et bagages à l'Est ou à l'Ouest. L'armée mexicaine assassinait 300 étudiants, l'Occident et l'Orient laissaient s'accomplir le génocide du Biafra pour des raisons opposées mais toutes aussi intéressées, le Liban subissait les bombardements israéliens parce qu'il abritait le Fatah d'Arafat tout récemment créé pour combattre l'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza... L'Europe en construction elle-aussi affrontait ses barricadistes : des étudiants allemands, italiens, anglais, français, basques, catalans... confusément unis par un devoir de solidarité envers les peuples opprimés et un droit de la jeunesse à proclamer ses rêves de liberté.

« Paris reine du monde »

Dans ce tumulte européen, Paris n'échappa pas à sa légende. Le 22 mars, les étudiants de Nanterre s'opposaient à l'arrestation d'un anti-guerre du Vietnam. Le 10 mai, ils occupaient la Sorbonne et dressaient avec les Sorbonnards des barricades qui semèrent d'autres barricades aux 4 coins des universités de France. Le 13 mai, les syndicats ouvriers manifestaient pour soutenir le mouvement étudiant puis sont emportés par la traînée de poudre, celle des occupations d'usines : 8 millions de grévistes sur 16 millions d'actifs ! Le 27 mai, le patronat concède les accords de Grenelle : le SMIG est en hausse de 37 % plus les accords branche par branche. Ce n'était certainement pas la meilleure stratégie mais l'Etat est secoué dans ses fondements. Le 29 mai, le général de Gaulle qui en a vu d'autres (et de bien pires) fuit désemparé prendre l'avis du général Massu commandant les forces armées stationnant en Allemagne. Le 30, il revient pour dissoudre l'Assemblée Nationale, battre le rappel d'une manifestation qui rassemblera quelque 400.000 citoyens et appeler à des élections législatives qui mettront à son service les 3/4 des députés, les 23 et 30 juin. Ce Mai à la française eut bien du mal à s'achever. Bredouille, il ne l'était point. Il y avait Grenelle, il y avait aussi les graines ensemencées qui allaient rapidement germer : davantage de libertés et de participations à l'université, l'ORTF moins muselé, les tentatives auto-gestionnaires, le droit à l'avortement, les femmes qui n'auront plus besoin du mari pour ouvrir un chéquier, profiter des pantalons et du monokini... C'est bien mais comparez aux graffiti qui, sur les murs, n'ont pas encore fini de sécher : « l'imagination au pouvoir », « le pouvoir aux travailleurs », « soyez réalistes, demandez l'impossible », « jouir sans entraves »... N'est-on pas loin du compte ? La droite se rassure, la gauche peut-être aussi... ou du moins se chiffonne d'inventer une « voie au socialisme » encore plus mirifique... mais dans quelle marmite ? Les vieilles ou celles des jeunes loups fraîchement débarricadisés ?

Collection Cirdoc - Iconotèca - Archives du Teatre de la Carrièra

« Au pays sans nom »

Contrairement à ce que l'on nous a appris, la France n'est pas « une ». « A la française » n'est pas aussi « indivisible » que ce que l'on croit. « La lutte des classes » par exemple, dont il fut tant question, aurait-elle des variantes régionales que l'on ne soupçonne pas ? Existerait-il encore en France des pays sans nom ? J'exagère, c'est normal : je suis du Midi ! Et justement le Midi a même plusieurs noms : le Midi, le pays d'oc, le pays d'adiussiatz, le Languedoc... Il m'a fallu connaître « 68 » pour en rajouter d'autres, au moins 7 : l'Auvergne, la Provence, le Limousin, la Gascogne, le Pays Nissart, sans compter le Val d'Aran (espagnol) et quelques vallées alpines (italiennes). Bref : 8 endroits qui font 1 puisqu'ils parlent la même langue : l'occitan à travers (grosso-modo) 6 dialectes. Il m'a fallu « 68 » pour apprendre que ce n'était pas des patois et qu'ils incarnaient un pays qui n'a jamais existé mais qui a une histoire : l'Occitanie. J'avoue que même si j'ai l'accent, j'en suis tombé de cul ! Ensuite je suis tombé sur la tête quand je me suis pris d'amour pour mettre en théâtre ce pays anonyme. Attention, pas en théâtre comme au Conservatoire où il faut commencer par perdre l'accent, le gestus, le corpus et le reste... Il suffisait que j'improvise pour que des mots que j'ignorais me remontent au cigare. Et il suffisait que je les joue dans des situations qui parlent aux gens d'ici pour qu'un dialogue d'au-delà les mots s'instaure. Ainsi est né « lo Teatre de la Carriera » qui, de 1969 à 1984, planta ses tréteaux sur tellement de places d'Occitanie que la mémoire me manque.

D'abord Lyon, la prison, la métallurgie et les barricades d'entre la Saône et le Rhône...

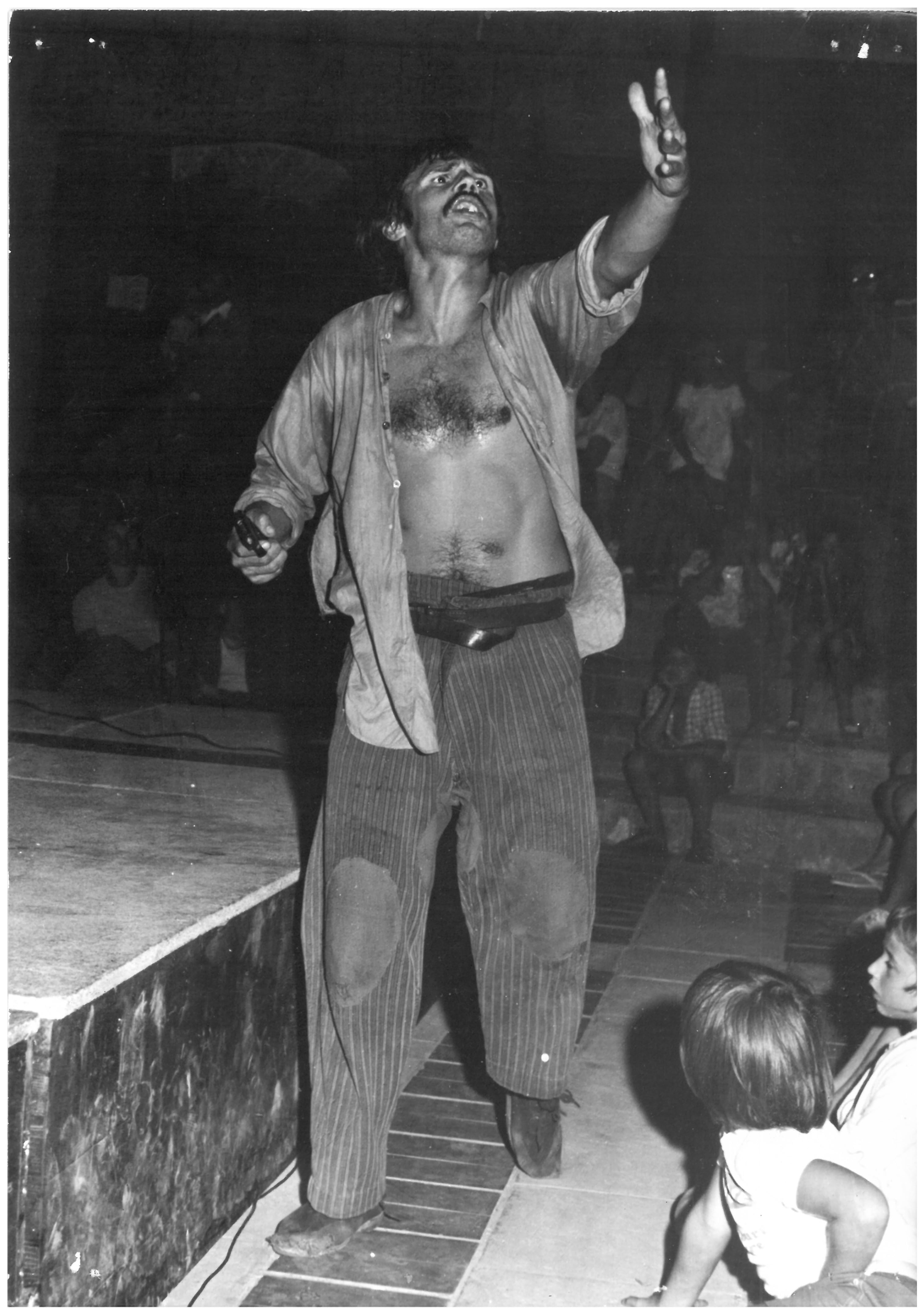

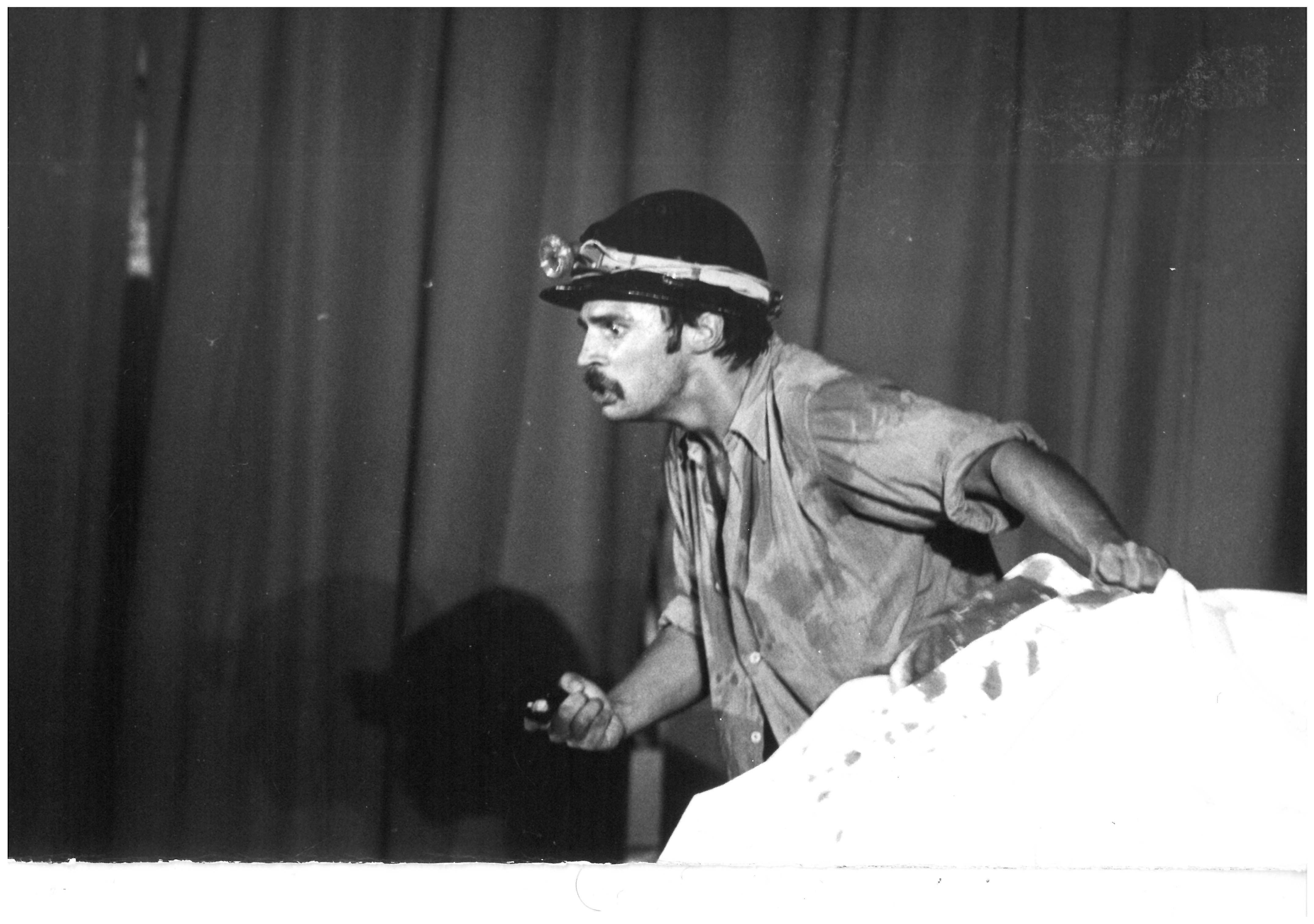

Cela a commencé comme les 2/3 des jeunes du Midi qui étaient obligés de s'exiler « cap al nòrd ». En 1967, je me suis retrouvé à Lyon, comme éducateur de la pénitentiaire à la prison St Paul, quartier des mineurs. Mal m'en a pris de ne pas supporter l'emprisonnement des jeunes ! Je me suis fait un devoir de peindre sur le Palais de Justice : « Pas de prison pour les enfants ! » Incognito ! Mais l'anonymat ne dura pas quand j'introduisais dans la prison la presse quotidienne, les jeux du théâtre et le sport dans la cour. Un beau matin, on m'interdisait l'entrée. Foin de ce métier mais point du théâtre que je retrouvais à la M.J.C. du quartier des Etats Unis où André Bonhomme, un saint du théâtre populaire, m'aguerrit à cet art. Métallo pour survivre, je découvrais la condition de prolo des villes. Comédien par urgence de dire, nous inventions « le Théâtre de la Rue » pour places de marché, sorties d'usines et foyers sociaux où nous pratiquions un type de théâtre proche de celui que je découvris plus tard sous le nom de « teatro d'Augusto Boal ». Mai 68 éclata à Lyon dans les vibrations du Mai parisien. Nous fûmes des barricades étudiantes et des piquets de grève, des comités d'action étudiants-ouvriers et des labyrinthes dramaturgiques où il faut savoir raccorder Brecht, Lénine, Grotowsky, Artaud, Castro, Foucault, Piscator, Neruda... pour trouver la sortie. Au fil de ces errances, je faisais la connaissance d'un prof lyonnais, poète originaire du Périgord qui s'appelait Bernard Lesfargues. Il a ajouté un labyrinthe à ce labyrinthe en me révélant les tenants et les aboutissants de « notre accent ». Pour l'été suivant, nous préparions avec les collègues du « Théâtre de la Rue » un spectacle de saltimbanques : « Mort et résurrection de M. Occitania ». Pour un coup d'essai, ce ne fut pas pour moi un coup de maître mais un plongeon dans l'utérus du pays natal. C'est l'histoire d'un pauvre vigneron comme l'était mon père. Il meurt mais une sorcière le ressuscite et il a 3 jours pour trouver les causes de sa mort, sans quoi : « adiussiatz ! » En moins de 90 minutes, le public voyage à travers une farce tragique qui fait le procès du mal méridional en s'amusant de tous ses profiteurs et en appelant à la rescousse tous les renforts de hier et d'aujourd'hui, d'ici ou bien d'ailleurs. Avant chaque spectacle une enquête in situ nous permet d' appeler un chat un chat et à la fin, un débat corrige ce qui ne va pas, dans le modèle comme dans sa représentation. Pas de meilleures universités populaires, théâtrales et sociétales que cette école-là !

Collection Cirdoc - Iconotèca - Archives du Teatre de la Carrièra

En plein air, portez vos chaises, entrée gratuite et qu'on se le dise !

Je ne serai pas cabotin au point de raconter les délices et les sévices de l'aventure. Mon propos reste le Mai 68 au pays d'adiussiatz. Je découvris alors ce qui s'y passât de la Libération à 1961. La langue d'oc sortait du Félibrige qui l'avait prise en charge (avec courage) depuis le réveil des nationalités européennes de la moitié du XIX ème siècle jusqu'à Pétain. Le Maréchal avait eu quelques bonnes intentions à son égard, à tel point qu'elle et le Félibrige furent rapidement taxés de « collabos ». Les régionalistes de la Résistance créèrent « l'Institut d'Estudis Occitans » pour que l'occitanisme échappât à cette damnation et se surpasse dans des oeuvres de « qualité universelle ». Cette opinion fut partagée par toutes et tous les occitanistes jusqu'aux grèves de Decazeville (Aveyron) où les mineurs affichèrent en même temps que leur droit au travail leur attachement culturel au pays. Une partie de l'IEO en tira la leçon de ne pas en rester à la littérature. Leur conviction fut que la langue d'oc ne survivrait que si on sauvait aussi le pays. Ainsi la tendance Lafont-Camproux choisit de créer « lo Centre Occitan d'Estudis e d'Accion » (1962) et de se consacrer aux analyses économiques et sociales indispensables à l'identification du pays. Parallèlement, entre 1962 et 1966, des groupes de recherche semblables se développèrent en Catalogne française (Grup Rossillonès d'Estudis Catalas), en Corse (l'Université Nationale des Etudes Corses puis l'Action Régionaliste Corse), en Bretagne (l'Union Démocratique Bretonne)... L'IEO dirigé par des culturalistes et des communistes prit ses distances vis à vis de cette mouvance, Lafont et ses ami-e-s n'en conçurent pas moins le concept de « colonialisme intérieur » et se rapprochèrent de la Convention des Institutions Républicaines (1964) qui regroupaient des gens comme Mitterand, Rocard, Mallet... à la recherche d'un nouveau souffle socialiste ou socialdémocrate. Certains d'entre eux ne mouftèrent pas leur terreur face au soit disant « colonialisme intérieur », d'autres comme Rocard s'en inspirèrent pour pondre en 1967 : « Décoloniser la province ».

« Le colonialisme intérieur »

Le mot « colonialisme » assorti à certaines régions de la République française peut apparaître outrancier et il l'est comparé aux colonialismes qui ont amputé de nombreux peuples du Tiers Monde de leurs droits les plus élémentaires. Il n'en demeure pas moins vrai que les statistiques de l'Insee témoignent de fortes discriminations entre pays de la France profonde : les salaires, le revenu des ménages, l'exode rural... mais aussi les politiques agricoles, industrielles et territoriales conçues dans la perspective du marché européen, lesquelles défavorisent les régions d'exploitations familiales, d'extraction minière et d'entreprises traditionnelles, de périphéries maritimes ou montagneuses désormais dévolues au tourisme, aux terrains militaires et aux parcs nationaux. De plus, les régions occitanes, bretonnes, basques, corses, catalanes... sont desservies par des réseaux de communication qui les pénalisent de la même façon que les pénalise le centralisme présidant à la récupération et à l'utilisation des impôts, des taxes et de tous les mécanismes bancaires et financiers de l'épargne, de l'investissement et du crédit. Ajoutés à ces abus et aux spéculations consécutives, les régions considérées subissent une injustice constitutionnelle : leurs langues et cultures indigènes n'ont pas droit aux mêmes avantages que la langue française étant donné que l'école, la radio, la télévision, les moyens de création, d'édition, de représentation et de diffusion leur sont quasiment inaccessibles. Ce passif aurait pu susciter en 1968 un tollé particulier. Ce ne fut pas le cas. Le Midi partagea « un 68 à la française », c'est-à-dire : un mouvement de révoltes et de grèves comparable aux autres provinces. Si ce n'est l'apparition d'une affiche qui annonçait (sans le savoir) la troisième renaissance de la langue d'oc, une sérigraphie mentionnant : « Ome d'òc as drecht a la paraula. Parla ! » (Homme d'oc, tu as droit à la parole. Parle!)

Collection Cirdoc - Iconotèca - Archives du Teatre de la Carrièra

La tresenca Respelida

Autour de l'An mil (où la langue d'oc et la langue d'oïl apparurent) se constitua dans le sud de l'ancienne Gaule un foyer artistique qui allait peser fort dans l'affirmation de la civilisation européenne. On résuma ce mérite sous le label : « le temps des troubadours ». Cet espace maldéfini subit du XIII au XIX ème siècle une série de coups durs et de coups tendres qui tracèrent les frontières de la Nation. A travers ce parcours, les pays d'oc connurent des hauts et des bas. A chaque fois qu'ils reprenaient corps, leurs dialectes refleurissaient. Deux beaux printemps suivirent l'apogée troubadouresque : le XVIe (le temps dit baroque) et le XIXe (le temps félibréen ou mistralien). Le printemps de 1968 allait accoucher d'une nouvelle « respelida », celle de « nòva canson occitana », du tonique « teatre d'òc », des prolixes « poëtas, contaires, escrivans... » avec les éditions qui accompagnèrent cette envolée dans les années qui suivirent (Ventadorn, Quatre Vertats, Viure, Revolum, Oc, Vent Terral, etc...) Toute une Occitanie résurgente, jeune et combattive montait à l'assaut des bastilles centralisatrices et capitalistes. A pied d'oeuvre et au pied du mur ! L'international avait réveillé le local parce qu'un certain local avait préparé la rencontre autour du concept discutable mais efficace de « colonialisme intérieur ». Le COEA sortait de sa coquille d' « intellectuel collectif » pour devenir avec « Lutte Occitane » un collectif d'intervention politique et sociale autonome. « Le Front culturel » (comme nous disions alors) était en première ligne, avide de créer sur l'actualité, besogneux pour la représenter à vif, partout où frissonne l'espoir : au sud dans l'Occitanie réveillée comme au nord quand ouvriers auto-gestionnaires (Lip, Joint français, Renault...), paysans travailleurs (Loire Atlantique, Normandie...), artistes et intellectuels contestataires (festival international de la Sorbonne, de l'Odéon ou de Nancy...) faisaient appel à nous. Au « Teatre de la Carriera » par exemple, nous sautions de « M. Occitania » à « la Guerre du vin », à « la Ste Barbe de combat », à « la Pastorale de Fos »... partageant le pain quotidien des vignerons languedociens, des mineurs cévenols et carmausins, des chantiers du Fos métallurgique, des pêcheurs méditerranéens... pour coller au pays et jouer sa parole. De 1970 à 1974 , les batailles sociales se multiplièrent : le Mivoc et les Comités d'action viticole, le Larzac anti-militariste (idem Canjuers et Ste Baume en Provence), les grèves des bassins miniers et des industries locales menacées, les premières mobilisations écologistes contre le nucléaire et autour du journal cévenol « Clinton », et aussi le soutien aux revendications féministes que nos traditions méridionales mirent trop de temps à entendre bien que les femmes de vignerons et de mineurs jouèrent un rôle capital dans la volonté de travailler et résister au pays.

La radicalisation

En 1974, à la mort de Pompidou, toutes les alternatives héritées du bouillon de culture soixantehuitard voulurent saisir les élections présidentielles pour clamer leur existence. Chacune présenta son candidat : René Dumont et les écologistes, Krivine , Arlette Laguiller et les trotkistes, Charles Piaget (Lip) et les auto-gestionnaires, Huguette Leforestier et les féministes, Lafont et les régionalistes. Les 3 derniers n'eurent pas l'agrément constitutionnel. J'avoue que cette stratégie électorale troubla le mouvement culturel. Ce fut peut-être là la première déconvenue : nous n'étions pas seuls, nous avions tous besoin les uns des autres et nous allions nous retrouver en compétition devant un électorat national qui découvrait trop de choses à la fois et qui pouvait se rire de nos divisions... Cette anicroche n'arrêta pas la poussée régionaliste, les comités d'action mis en place pour soutenir la candidature Lafont se retrouvèrent dans le mouvement VVAP (« Volèm viure e trabalhar al pais »). Après un président d'origine occitane (Pompidou), un autre président d'origine occitane : Valéry Giscard d'Estaing. Toujours la même fermeture ! Résultat : 1975 : à Aléria, les autonomistes corses prennent les armes. 1976 : à Montredon, les vignerons occitans aussi. Voir la mort surgir au beau milieu des barricades est une épreuve qui secoue la conscience personnelle mais aussi collective. Il m'est apparu que la culture occitane, dans ce qu'elle a de plus profond, réprouvait ces extrémités quelle qu'en soit la cause. Ce réflexe ne suscita pas de discussion approfondie mais détermina un chemin qui ne fut pas le même que la Corse ou l'Euskadi. Désormais les corporatismes n'étaient plus suffisants pour encadrer la bataille. A défaut d'être « militaire », l'issue ne pouvait être que politique, mais sur le terrain du politique revenait sans cesse un dicton autrement plus sérieux qu'un slogan : « Elections piège à cons ! » La gauche régionale était trop « nationale » pour essayer de comprendre ce qui se passait. Sa nature profonde était de récupérer et son appareillage idéologique l'invitait à ressasser : « union-union... », mais toujours tout par le sommet et par parachutage électoralement charcutée. Bref elle observait, sa base sociale, elle, la poussait. Bien que les mots d'ordre : « autonomie » et « auto-gestion » puissent les incommoder, les militants participèrent au rassemblement de 1976 qui sous les couleurs de VVAP décrétait : « ville morte » ou « région morte », une façon d'appeler à une espèce de grève générale qui mobilisait le pays beaucoup plus qu'il ne le paralysait. Ainsi Mitterand en vint à parler de reconnaissance des langues régionales à l'école et à la TV. Et un député narbonnais d'ajouter : « le parti occitan est maintenant le parti socialiste ». Ce à quoi les communistes languedo-roussillonais répondirent par une attitude moins tactique et plus stratégique : « Et s'ils avaient raison avec leur VVAP ? Et s'il existait une voie régionale au socialisme ? Il faut en parler à Marchais...» Infatigable, Robert Lafont éditait ce pourquoi le mouvement occitaniste se battait : « L'autonomie régionale et l'autogestion » (1976)

Collection Cirdoc - Iconotèca - Archives du Teatre de la Carrièra

Autonomie et auto-gestion

Cette double profanation de la République franco-française avait été pendant des années un crime de lèse-majesté. Elle devenait incontournable pour donner à la dénonciation du « colonialisme intérieur » un programme. Il n'avait rien d'indépendantiste ni de nationaliste. Son contenu socialisant était affiché mais par une voie différente : ce n'était plus celle de la prise de pouvoir étatique par le haut mais celle d'un double mouvement, celui du contrôle des travailleurs sur les outils de production et les services, et celui du contrôle des collectivités locales sur leur territoire. La proposition était de départager de façon plus démocratique, plus égalitaire et plus fonctionnelle les attributions de l'Etat et des régions, tout en redonnant aux ethno-cultures de la nation la possibilité de revaloriser et d'enrichir leur différence. Pareillement, au sein de l'entreprise et des services, les rapports entre patronat, employés et cadres étaient réévalués afin que l'auto-gestion ou la co-gestion associe le travail et le capital public ou privé en vue d'une socialisation et d'une humanisation des rôles et des productions. Les notions de « propriété régionale », de « plan régional », de « pouvoir régional » s'articulaient avec les dispositifs de l'Etat. La décentralisation n'apparaissait plus comme une départementalisation obsolète ou comme une déconcentration de façade mais comme une authentique participation de la citoyenneté régionale à la vie politique de la République. La répartition de l'impôt, l'utilisation de l'épargne et du crédit étaient dévolues à un établissement financier territorial qui veillerait à une péréquation nationale solidaire tout en renforçant la capacité d'investissement local. L'aménagement du territoire, l'éducation publique, la protection de l'environnement, la sauvegarde des entreprises localisées, la maîtrise du foncier, le conventionnement des multinationales opérant in situ passeraient sous le contrôle d'un conseil économique et social (corrigé) où les producteurs, les entrepreneurs, les organisations syndicales et les associations seraient représentés et opérationnels. Bien entendu, tout cela n'allait pas sans une révision de la Constitution, laquelle n'était possible que par un rapport de force favorable. Entre le rêve du Grand soir ou les avortements du Réformisme, une voie serait à inventer au coude à coude de l'éducation populaire et des conquêtes sociales, en commençant par les espaces de proximité.

« Viure ! »

1977 vit le mouvement culturel occitan s'organiser autour de l'ACO (Accion culturala occitana) regroupant chanteurs, musiciens, plasticiens, poètes, cinéastes et acteurs. Les théâtreux adhéraient aussi à l'AJT (Action jeune théâtre : association des jeunes compagnies françaises qui ne se reconnaissaient pas entièrement dans le syndicalisme artistique national trop institutionnel pour livrer les batailles de la jeune création parisienne et régionale). Les cinéastes fondaient TECIMEOC pour « la promotion de la télévision et du cinéma de pays ». 1977 a été aussi l'année de la grande marche du théâtre régional. Les Provençaux convergèrent vers Montpellier en partant de Marseille et les Languedociens et Catalans convergèrent vers Montpellier avec une étape émue à Montredon (mémorial des tués de 1976). Cette année-là, les subventions des collectivités locales aux « troupes en région » traduisirent une vraie volonté de politique culturelle et de concertation. Une première dans la France du sud ! 1977 a vu également une rupture des négociations entre le PS et le PC sur le projet de « Programme commun ». Loin de freiner le mouvement occitan, cet atermoiement stimula les forces d'opposition au régime. En 1979, le manifeste « Mon pais escorjat » lancé par le dirigeant viticole Maffre-Baugé, l'universitaire Lafont et l'écrivain Chabrol impulsait la mobilisation régionale vers une historique marche sur Montpellier qui battit tous les records d'affluence. « Viure » était le slogan de la manif, « Viure » était devenue l'espérance partagée sous une forêt de drapeaux sang et or, un 10 mai 1980. Cependant, à Paris, les états majors socialistes et communistes avaient repris langue. Ils n'avaient plus que le mot « programme commun » en bouche et « élections-élections-élections... » En 1981, elles portèrent Mitterand au pouvoir et son ministre de la culture descendit à Octon ( Hérault ) promettre aux autochtones « une réparation historique » pour tous les peuples de l'hexagone oubliés par les monarchies, les empires et les républiques. A vrai dire, cette réparation conduisit à la casse, car la technocratique « décentralisation » qui suivit ne profita qu'à la nouvelle caste de notables qui s'empressèrent de régner sur leurs nouvelles féodalités en préférant les pointures nationales ou internationales aux acteurs locaux. La révolution médiatique précipita ce cruel retournement de l'Histoire. Quant aux communistes, ils mirent du temps à s'apercevoir qu'ils étaient une nouvelle fois « les dindons de la farce », bien que certains d'entre eux prenaient goût à glousser sous leurs écharpes. Le 11 avril 1984, il ne resta plus aux occitanistes culturels que le choix d'occuper le conseil régional et FR3. Tous les occitanistes politiques n'étaient pas présents à ce rendez-vous. La division des militants de VVAP et de Lutte occitane surgie en 1979 sur la question de « la nation occitane » et l'attraction que le nouveau PS produisait sur certains d'entre eux clairsemaient nos rangs. Néanmoins le barouf du 11 avril créa un mouvement que les réseaux militants et associatifs patiemment constitués de 1968 à 1981 ont soutenu un certain temps, le temps de convenir que eux aussi étaient menacés et que le vent tournait, et qu'il tournait les pages d'une actualité qui, à nouveau, s'écrivait ailleurs, par des gens qui nous jugeraient, sans prendre le temps de savoir qui on est.

Collection Cirdoc - Iconotèca - Archives du Teatre de la Carrièra

Ce n'est qu'un début, continuons le com-bat !

Il a continué le combat : « las Calandretas » (écoles associatives) à inventer et implanter, « lo Cido » (archivant 10 siècles de littérature occitane) à sortir des moisissures pour le muter en « Cirdoc », « l'enseignement public de la langue » à étendre, « Total Festum » à promouvoir, « la charte européenne » à ratifier, « le patrimoine culturel immatériel » de l'Unesco à garantir, tant et tant de créations, le droit à la transmission inter-générationnelle... Rien n'est acquis, rien n'est perdu ! L'actualité est revenue dire aux déçus que les régions de Midi-Pyrénées et de Languedoc- Roussillon pouvaient retrouver le nom du pays perdu : l'Occitanie, un morceau de la grande. Le combat n'est plus le même, il a redonné la priorité à la langue et moins au pays. Beaucoup des nôtres sont partis, beaucoup d'autres sont arrivés... Tous les prétextes sont bons pour dire qu'on a changé d'époque, qu'on a changé de « matrie ». C'est vrai sans l'être, car les erreurs commises demeurent et se mesurent aux scores électoraux. L'extrême-droite nationaliste occupe le terrain de nos renonciations. Parfois on a essayé de se rassurer en ne parlant plus d'occitanité mais d'occitanitude. L'occitanitude à l'heure du retour des communautarismes, des populismes, des patin et des coufin qui empêchent de regarder la vie en face ?... « Viure ! » Elle a des milliers de fleurs, la vie. Elle a des centaines de langues, elle n'est la vie que parce qu'elle a choisi la diversité, qu'elle est la nature, qu'elle est les lois de la nature et qu'elle donne raison à la philosophie de la nature puisqu'elle survit à 15 milliards d'années. Quel trans-humanisme pourra en dire autant ? Le trans-humanisme, sera-t-il décrété pour continuer à nous faire endurer les contradictions d'un capitalisme qui menace la Terre, qui uniformise ce que l'on pense, qui dénature ce que l'on aime, qui reste l'anachronisme le plus criminel de notre temps ? Ou quoi ? Nous le disions : l'évocation de Mai 68 échappe à la cérémonie des anciens combattants. Elle doit rappeler que Mai 68 était aussi une sirène d'alarme vis à vis du temps ancien et vis à vis du prochain millénaire. Nous y sommes et sommes-nous sortis du cycle infernal des crises et des guerres ? Elles ont des causes et on en parle bien moins qu'en 1968 ! Désormais la radicalité apparaît clairement dans le petit, dans le dedans, dans le local, dans le solidaire... (Il est peut-être là le message sibyllin de soixante-huit et quelque part il a été entendu). C'est à ce prix que les chantiers progresseront, que les idées prendront racines, que le présent chantera sans attendre à demain. Dans le compost de l'Histoire, les cultures que l'on croyait perdues se prêtent leurs mots, leurs idées, leurs traditions et leurs imaginaires. Il en ressort de nouvelles langues, de nouveaux peuples, de nouvelles musiques... La vie n'arrête pas son mystère. De 50 ans d'occitanisme, je ne retiens que cela : la nature, les cultures et les mystères de la vie. Même si ma culture venait à disparaître, je me battrais pour que jamais ne disparaisse le triangle magique où la femme et l'homme ont à se définir entre la nature, la cité et le mystère. Il ne faut pas que l'un des 3 pôles prennent le dessus sur les 2 autres, sans quoi c'est le déséquilibre et le déséquilibre, c'est le début du malheur. Les Etats n'ont de sens que s'ils luttent pour cet équilibre mais malheur est de constater qu'ils ne tirent la couverture que dans un sens. Ils sont la maladie de l'Histoire, une histoire qui a tout juste 4 ou 5000 ans et qui se voudrait détentrice de tous les pouvoirs. Un jour, elle raisonne au nom de Dieu, un autre au nom de la Science, un autre au nom du plus fort ou du plus mâle, mais très rarement au nom d'un juste équilibre. On dit « paratge » en occitan. Le mot est difficilement traduisible car son équation décline le masculin et le féminin, le local et l'universel, le visible et l'invisible, le conscient et l'inconscient... Paraît-il que ce fut le premier nom qu'au Moyen Age se donnèrent les Occitans :

– D'onte siàs ?

– De Tolosa e paratge.

Claude Alranq, mai 2018www.claude-alranq.com