Explorar los documents (50 total)

PRÉSENTATION

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Denis Galvier : flûtes, saxos, hautbois languedocien, chalémie, chant.Emmanuel de Gouvello : basses, chant, chœurs.

Yves Masson : guitares, bouzouki, ukulélé, chant, chœurs.

Vivian Péres : batterie, percussions, chœurs.

Phil Puygrenier : vielle à roue, cornemuses, chant, chœurs.

CONTACT DIFFUSION

Rens. www.coriandre.info

Lebrau, Jean (1891-1983)

Littré, E.

Saisset, Frédéric

Desbrosse, François

Grenier, Paul-Louis (1879-1954)

Sentenac, Paul (1884-1958)

Rouquet, Auguste (1887-19..)

Maillol, Gaspard (1880-1945)

Le spectacle

Depuis le paléolithique, nos sociétés sont fondées sur un principe de domination d’un sexe sur l’autre. Travailler à l’égalité des sexes par exemple dans le domaine de la culture pour ne citer que celui-ci, n’est pas une tâche aisée et nous en faisons l’expérience quotidienne. Comme de nombreuses collègues nous réfléchissons aux meilleures stratégies pour faire évoluer les mentalités, le langage, tant chez les femmes que chez les hommes. Si nous voulons contrecarrer les effets de la domination masculine, nous devons être d’une grande vigilance et interroger la réelle place de la femme aujourd’hui. Nous avons choisi d’en explorer certaines facettes. Ainsi les femmes ont intégré dans leur constitution l’habitude de la métamorphose incessante : grossesses, régimes, vieillissement... Nous avons en tant que comédiennes et mères, éprouvés ces «changements». Nous avons interprété de nombreux rôles qui nous ont comblées mais il nous restait cependant une petite frustration qui était celle d’habiter le corps de l'homme et bien sûr de comprendre son fonctionnement intellectuel.

Le propos

Deux personnages, Hervé Doutreligne et Georges Clounet essayent de vendre à travers les objets d'un escampe trastet (vide-grenier) les vieux concepts qui entachent les relations hommes-femmes depuis la nuit des temps.

Électroménager (les femmes participent aux révolutions, puis on leur demande de retourner à leur cuisine), linge, pèse personne, talons très hauts.., sont des supports au discours des bonimenteurs qui se débarrassent de vieilles idées/choses.

Le spectacle s'enrichit à chaque représentation d'un artiste invité afin de partager avec lui un moment jubilatoire d'improvisation (musique, danse, théâtre).

Ce spectacle invite à la réflexion sur ce qui nous fonde et nous emprisonne dans nos relations femmes/hommes. Il n’est pas une réponse. Il espère éclairer, nourrir, questionner, et faire jaillir le rire. Les personnages très méditerranéens ne se privent pas de parler en occitan, langue riche d'expressions illustrant à merveille le propos.

« Rompre avec la domination masculine, mais cultiver le meilleur de notre héritage. » Françoise Héritier.

Distribution et informations pratiques

Sur une idée de Myriam François

et Anne Thouzellier

avec : Georges Clounet et Hervé Doutreligne

Mise en scène / co-écriture :

Capucine Mandeau

Costumes : Suan Czepczynski

Maquillages : Agnès Gourin

Contacts :

art-cie@wanadoo.fr

www.art-cie.net

04.67.65.76.59 / 06.95.89.57.52

En 1980, il fait deux rencontres majeures et déterminantes pour son avenir. La première avec Ferruccio SOLERI, l’Arlequin du Piccolo Théâtre de Milan est décisive. Celui-ci l’encourage en effet à continuer dans la voie théâtrale et clownesque et d’en faire don métier. Les techniques et la discipline de la Commedia dell’ Arte sont depuis cette époque le ciment de sa démarche théâtrale. La seconde avec Jean JUILLAC, décorateur et comédien au Grenier de Toulouse, dirigé par Maurice SARRASIN, avec lequel il apprend à utiliser la sobriété du décor, mais aussi la scénographie et le jeu dramatique épuré. Il écrit et met en scène ses premiers spectacles clownesques : Adeline et Le massacre des Kabours, puis Lola et Rodéo , Pot de colle et La saga des clowns pour les enfants. Il est comédien dans Guy de Maupassant (mise en scène de Didier KIMMOUN), Woyzeck (mise en scène de Jean VERDIER), Le voleur de musique (mise en scène de José CAUBRECASES) , L’écluse et le shamizen de Kaf MALERE, Les songes de Léonis de Mina TANIERE.

Son travail en art clownesque l’amène à dispenser, durant trois ans, des cours au Lido, l’école de cirque de Toulouse. En 1989, il quitte Toulouse pour s’installer à Avignon où il crée sa propre compagnie de théâtre et d’art clownesque : la C.K.C. Sa rencontre avec le conteur Kamel GUENNOUN l’initie à l’art du conte. Deux spectacles de conte pantomime burlesque voient le jour : Domino et Domino Prince Charmant. Après L’ Ange et Gus, mis en scène par Serge CELLIER du Rire Médecin, le festival d’Avignon 1995 récompense son travail de clown avec le prix Théâtre et poésie pour Le sourire au pied de l’échelle d’Henry MILLER, adapté et mis en scène par Xavier DOISY.

En 1996, il retourne dans les Landes. Ce retour aux sources l’amène à retrouver sa langue natale et à créer des spectacles en gascon : Lo viatge de l’auca (Le voyage de l’oie) de Sergi JAVALOYES et La Mondina de Joan GIRAUD D’ASTROS. Mais l’art clownesque resta sa principale démarche créatrice : La légende des frères Parker et La kermesse des clowns fous avec le trio clownesque des Frères Parker. Son projet : offrir au clown Auguste la possibilité de s’exprimer sur scène dans toute sa dimension dramaturgique et théâtrale. En 2005, il crée Auguste et Peter, pièce de théâtre d’André BENEDETTO ; en 2008, il écrit Féria, une pantomime clownesque tout public. Depuis 2008, d’autres créations ont vu le jour : Palhassa, 1920 la révolte des métayers de l’Adour, La belle aux encombrants, La conférence du landais gascon... Son travail et sa recherche le conduisent de puis quelques années à mettre en scène les spectacles d’autres compagnies ou d’en faire la direction en art clownesque (Choc Trio, Equivog, Breloque et Bricole Compagnie ... ).

Frédéric Durand fils publia en 1839 La Muse Clermontaise, un recueil de poésies consacré à sa ville natale de Clermont l'Hérault.

La même année fut créée une société regroupant les artisans passionnés de poésies : "les artisans du Grenier Poétique" de Clermont l'Hérault, dont le président J. Deidier écrivait en occitan. Ceux-ci envoyèrent quelques poésies au journal Le Courrier du Midi mais le rédacteur en chef refusa de les publier, qualifiant même leurs auteurs d'être trop téméraires.

En 1841, Frédéric Durand revint avec un nouveau recueil de poésies dans le but de "venger" ses confrères Clermontais. Ce document fut publié et remporta un vif succès critique.

Les treize desserts de Noël sont spécifiques à la Provence, bien qu'on les retrouve aujourd'hui dans les zones limitrophes à celle-ci. De nos jours fixés à treize, le nombre et les produits sélectionnés semblent avoir évolués dans le temps, avant que la tradition ne leur impose des contours définis.

Une tradition ancienne ?

Les premières mentions

Les treize desserts viennent clore sur une touche sucrée le « gros souper » provençal, principalement composé de plats maigres. Cette abondance de confiseries spécifiques dans les commémorations de Noël en Provence, s'inscrit dans la tradition méditerranéenne d'une sociabilité reposant sur le partage de douceurs. La tradition des desserts provençaux semble remonter à plusieurs siècles, sans qu'une datation exacte ne puisse être proposée. Une tradition ayant d'ailleurs évoluée au cours du temps pour se fixer aux alentours du XIXe siècle.

C'est en 1683 que paraît le premier ouvrage connu, mentionnant la pratique des desserts de Noëls provençaux. François Marchetti, prêtre de l'église de Marseille, évoque dans le onzième des dialogues qui composent son ouvrage Explication des usages et coutumes des Marseillais, de nombreux éléments encore présent dans les cérémonies entourant la nativité : les trois nappes, l'offrande de gâteaux, les treize pains... Seuls quelques fruits secs mentionnés dans sa présentation, évoquent la pratique des treize desserts.

Par la suite, Laurent Pierre Bérenger dans Les Soirées provençales ou Lettres sur la Provence, puis Aubin-Louis Millin en 1808 : Voyage dans les départements du Midi de la France, dresseront un inventaire plus détaillé des mets composant les desserts de Noël en Provence ; sans que jamais un chiffre spécifique ne leur soit cependant associé.

Le tournant du XIXe siècle

Au XIXe siècle, de nombreux auteurs et érudits, tout particulièrement les félibres et Frédéric Mistral, se penchent sur la question des cérémonies du Noël provençal traditionnel. Cette période de remembrança (mémoire) va contribuer à donner un second souffle à une tradition en perte de vitesse à cette époque. C'est également durant cette période que vont se fixer, voire se figer les contours de cette tradition. Elle se voit progressivement doter d'un nom, « calenos » (Villeneuve-Bargemont, La Statistique du département des Bouches-du-Rhône. 1821-1826), puis d'un nombre défini. Si en 1885, Edmond de Catelin (dit Stephen d'Arves) évoque « douze desserts obligatoires », ils sont au nombre de sept chez l'Américain Thomas A.Janvier quelques années plus tard.

C'est au milieu des années 1920, que le nombre treize s'impose définitivement, porté par la liste détaillée du Dr Joseph Fallen, publiée dans l'édition spéciale de décembre 1925 de La Pignato : « Voici une quantité de friandises, de gourmandises, les 13 desserts : il en faut 13 oui 13 ! Pas plus si vous voulez, mais pas un de moins : notre Seigneur et ses apôtres ! ». (cf. Brigitte Poli. Les 13 desserts provençaux.).

Cette liste proposant une grande variété de fruits secs (amandes, noix, pistaches...), fruits frais (melon, oranges, poires, pommes...), nougats, pompe et fougasse à l'huile... ouvre en fait dès l'origine la voix à de nombreuses adaptations, et réinterprétations, de sorte que sur les tables provençales contemporaines, chocolats et fondants côtoient oranges et amandes.

Le gros souper

Le 24 décembre au soir, avant la messe de minuit, les familles de Provence se réunissaient autour du « gros souper ». En amont du repas, tout un cérémonial, plus ou moins respecté et identique d'une région à l'autre, était mis en place.

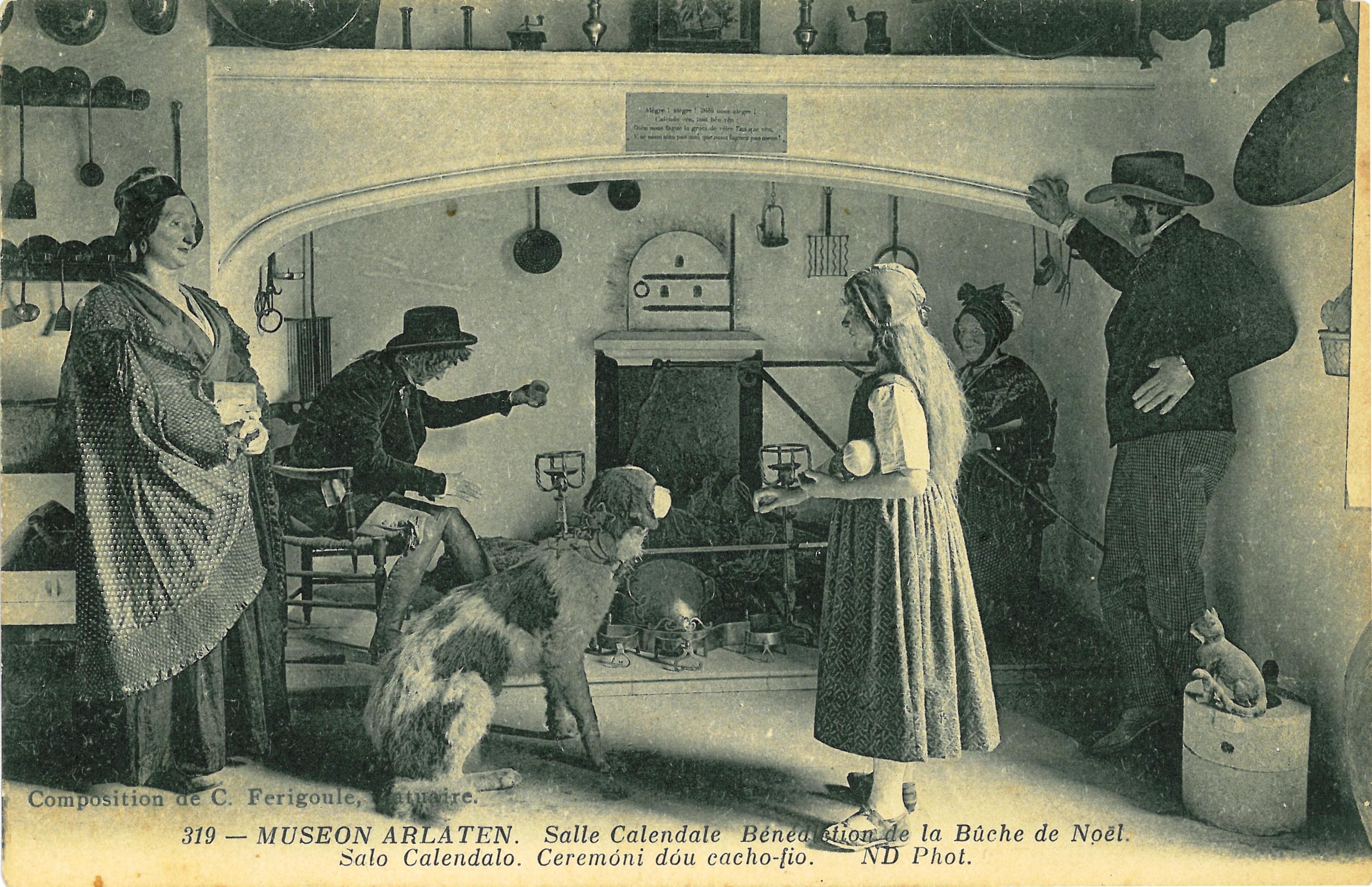

Le cacha-fuòc

Point de départ des festivités, « Lo cacha-fuòc » (en languedocien). La bûche de Noël, déposée dans l'âtre, recevait de la part de l'aïeul, un verre de vin de la première bouteille débouchée ou une burette d'huile d'olive (dans la région d'Arles et du Comtat). L'ablution s'accompagnait alors d'une bénédiction, dont les paroles, pouvant variées d'une région à l'autre, suivaient la trame générale suivante:

Le gros souper

Le gros souper, principalement composé de plats maigres (morue en raïto ou en bouillabaisse, daube de poulpe, légumes de saison, escargots, anguille à la « matelote »...), au nombre de sept (en évocation des sept douleurs de la vierge), est servi sur une table soigneusement décorée et respectant un certains nombres de coutumes.

Trois nappes blanches, une grande, une moyenne puis une petite, sont successivement disposées sur la table de sorte à faire apparaître chaque niveau. Trois lumières ou trois chandeliers, ainsi que trois soucoupes contenant du blé semé pour la Sainte Barbe, et d'autres contenant des plantes et herbes récoltées sur les collines de Provence, viennent ensuite parer cette table.

Treize pains, douze petits (les apôtres) et un gros (le Christ) sont finalement placés sur la table, finalisant une décoration symbolique (les chiffres trois, sept, et treize) dans laquelle le gui ne trouve pas sa place (il est dans ces régions, supposé porté malheur).

Les treize desserts

D'une région à l'autre, les éléments composant les treize desserts peuvent différer. Certains cependant constituent des incontournables. En voici la liste et quelques explications sur leurs origines.

Les quatre mendiants (les fruits secs)

Les “pachichòis” provençaux constituent des mets abondants, traditionnellement intégrés aux habitudes alimentaires des méditerranéens. Quatre d'entre eux sont particulièrement appréciés lors des festivités de Noël, ce sont les quatre mendiants, en référence aux principaux ordres religieux auxquels ceux-ci renverraient.

- la figue sèche (li figa seca) équivaudrait ainsi par sa robe grise, aux Franciscains.

- les raisins secs (li passarilha ou pansa): Augustins (robe rouge).

- les amandes (lis amellas): selon les versions, elles renvoient soit aux Dominicains, soit aux Carmes. la noix (Augustins), noisette (Carmes).

Les fruits frais

Différents fruits frais, conservés depuis le mois de septembre dans les caves et greniers, progressivement rejoints par des fruits exotiques des anciennes colonies, viennent apporter une touche sucrée complémentaire :

- le raisin: conservé jusqu'à noël dans les caves et les greniers.

- le melon d'eau, ou « verdau », peu à peu abandonné cependant.

- l'orange: ce fruit, qui n'est pas à l'origine un produit spécifique à la Provence, est toutefois attesté dès le XVIIIe siècle par Laurent Pierre Bérenger. Elle sera par la suite accompagnée de la mandarine corse ou espagnole.

- les kiwis, ananas, mangue... et d'une façon générale importance des fruits exotiques.

Les confiseries et pâtisseries

La pompe à l'huile (pompa à l'òli), connue également sous le nom de gibassier ou de fougasse, est un gâteau parfumé à la fleur d'oranger. Traditionnellement, elle est le plat porté par Pistachier (personnage typique de la crèche et de la pastorale provençale), et doit être rompue (et non coupée) sous peine d'être ruiné dans l'année à venir ; dans une symbolique de partage.

La pompe consommée actuellement semble différer des pompes traditionnelles, autrefois fabriquées avec de la farine de froment. Son nom demeure une énigme, évoquant pour certain la capacité de la farine à absorber l'huile versée lors de la préparation, ou parce que ce gâteau est souvent utilisé pour saucer le vin cuit en fin de repas.

Quasiment incontournable dans toute la Provence, ce plat est toutefois remplacé dans le Comtat et la Drôme par les « panaios » , tartes aux garnitures très variées.

Le nougat :

- Blanc: miel, sucre, blancs d’œufs et des amandes auxquelles on peut substituer des noisettes ou des pistaches.

- Rouge: un nougat à la rose et aux pistaches.

- Noir: miel et amandes. (le nougat fabriqué maison).

Diverses légendes entourent le nougat, dont une fut relatée en 1935 dans le journal «La Pignato ». Selon celle-ci, le nougat de la liste des treize desserts, serait le rappel d'une offrande faite au jeune Jésus, par un Maure, présent dans la suite des Rois Mages.

À ces différents produits traditionnels de la Provence se sont greffés depuis différentes pâtisseries et friandises contemporaines.