Explorar los documents (5717 total)

Reig, Philippe

Gravier, Michel

Paul, Claudine

Queyrel, Claude

Aquesta emission d'actualitat setmanièra de 13 minutas, en lenga d'òc, es producha per Tè Vé Òc e arquivada al CIRDÒC.

Presentacion

En 1999, Felip Reig e Danièl Martinez crèan dins Gard una cadena hertziana locala, Télémiroir, e convidan Lisa Gròs a produsir un emission en lenga occitana.

Realizada dins un primièr temps per una còla de benevòls, l'emission Lenga d’òc/Lengo d’ò propausa aital cada setmana, per 13 minutas, de descobrir l'actualitat de la lenga e de la cultura occitanas.

En 2012 nais Tè Vé Òc, cellula audiovisuala en occitan qu'assegura d'ara en la produccion del magazine. Dins l'amira de se professionalizar, crèa en 2016 un emplec de JRI e contunha sas produccions.

La cadena istorica de difusion de l'emission, TVSud (que succediguèt a TéléMiroir en 2007), n'arrèsta en 2017 la programacion ; mas al fial de las annadas, lo magazine a investit los novèls mèdias amb la dobertura d'una cadena YouTube e de partenariats de difusion amb Occitanica, lo Cep d'Òc e los mèdias en linha d'expression occitana : la FIMOC, la Setmana, lo Jornalet.

Las emissions son propausadas en abans-primièra cada dimècres sul site de Tè Vé Òc a partir de sa cadena YouTube : http://www.teveoc.com

Entretien du 15 juillet 1970 avec Joseph Granier alors à la tête des fonderies Granier à Castanet-le Bas. Le témoin explique l'histoire de la fonderie familiale, celle des industries de la région et revient sur la fabrication et l'utilisation des clochettes et grelots aujourd'hui.

La fonderie Granier, installée depuis 1970 à Hérépian, a cessé son activité en 2011 : le Musée de la Cloche et de la Sonnaille a ouvert ses portes en 1998 suite à une étude ethnologique programmée par l'ODAC en 1989. Sur le site de la commune, la présentation du musée relate l'histoire de la fonderie.

François, Isabelle

Présentation des coulisses et répétitions de la pièce Sèm Fòrça créée le 16 mars 2012 au Théâtre des Franciscains de Béziers par la compagnie La Rampe – Tio. Écrite par le dramaturge languedocien Claude Alranq, cette “odyssée pataphyique", en revisitant les rituels populaires mettant notamment en scène les animaux totémiques comme le Camel de Béziers, se veut une réflexion sur la transmission et la transformation d’un patrimoine intangible et menacé. Le titre reprend la devise inscrite sur le Camel : “Sen fosso” [sic], “Nous sommes nombreux”.

« Paparine est la nouvelle et malicieuse domestique de Pépézuc, un des derniers fleurons d’une grande dynastie vigneronne. Lors de la Feria des vendanges, elle découvre que son maître a 2 visages : à jeun, il manifeste le réalisme patronal le plus redoutable ; ivre, il caresse les plus folles utopies. Mais voilà que les divinités de l’Olympe jettent leur dévolu sur le patrimoine pépézuquien pour y créer un village-vacances ! »

Les treize desserts de Noël sont spécifiques à la Provence, bien qu'on les retrouve aujourd'hui dans les zones limitrophes à celle-ci. De nos jours fixés à treize, le nombre et les produits sélectionnés semblent avoir évolués dans le temps, avant que la tradition ne leur impose des contours définis.

Une tradition ancienne ?

Les premières mentions

Les treize desserts viennent clore sur une touche sucrée le « gros souper » provençal, principalement composé de plats maigres. Cette abondance de confiseries spécifiques dans les commémorations de Noël en Provence, s'inscrit dans la tradition méditerranéenne d'une sociabilité reposant sur le partage de douceurs. La tradition des desserts provençaux semble remonter à plusieurs siècles, sans qu'une datation exacte ne puisse être proposée. Une tradition ayant d'ailleurs évoluée au cours du temps pour se fixer aux alentours du XIXe siècle.

C'est en 1683 que paraît le premier ouvrage connu, mentionnant la pratique des desserts de Noëls provençaux. François Marchetti, prêtre de l'église de Marseille, évoque dans le onzième des dialogues qui composent son ouvrage Explication des usages et coutumes des Marseillais, de nombreux éléments encore présent dans les cérémonies entourant la nativité : les trois nappes, l'offrande de gâteaux, les treize pains... Seuls quelques fruits secs mentionnés dans sa présentation, évoquent la pratique des treize desserts.

Par la suite, Laurent Pierre Bérenger dans Les Soirées provençales ou Lettres sur la Provence, puis Aubin-Louis Millin en 1808 : Voyage dans les départements du Midi de la France, dresseront un inventaire plus détaillé des mets composant les desserts de Noël en Provence ; sans que jamais un chiffre spécifique ne leur soit cependant associé.

Le tournant du XIXe siècle

Au XIXe siècle, de nombreux auteurs et érudits, tout particulièrement les félibres et Frédéric Mistral, se penchent sur la question des cérémonies du Noël provençal traditionnel. Cette période de remembrança (mémoire) va contribuer à donner un second souffle à une tradition en perte de vitesse à cette époque. C'est également durant cette période que vont se fixer, voire se figer les contours de cette tradition. Elle se voit progressivement doter d'un nom, « calenos » (Villeneuve-Bargemont, La Statistique du département des Bouches-du-Rhône. 1821-1826), puis d'un nombre défini. Si en 1885, Edmond de Catelin (dit Stephen d'Arves) évoque « douze desserts obligatoires », ils sont au nombre de sept chez l'Américain Thomas A.Janvier quelques années plus tard.

C'est au milieu des années 1920, que le nombre treize s'impose définitivement, porté par la liste détaillée du Dr Joseph Fallen, publiée dans l'édition spéciale de décembre 1925 de La Pignato : « Voici une quantité de friandises, de gourmandises, les 13 desserts : il en faut 13 oui 13 ! Pas plus si vous voulez, mais pas un de moins : notre Seigneur et ses apôtres ! ». (cf. Brigitte Poli. Les 13 desserts provençaux.).

Cette liste proposant une grande variété de fruits secs (amandes, noix, pistaches...), fruits frais (melon, oranges, poires, pommes...), nougats, pompe et fougasse à l'huile... ouvre en fait dès l'origine la voix à de nombreuses adaptations, et réinterprétations, de sorte que sur les tables provençales contemporaines, chocolats et fondants côtoient oranges et amandes.

Le gros souper

Le 24 décembre au soir, avant la messe de minuit, les familles de Provence se réunissaient autour du « gros souper ». En amont du repas, tout un cérémonial, plus ou moins respecté et identique d'une région à l'autre, était mis en place.

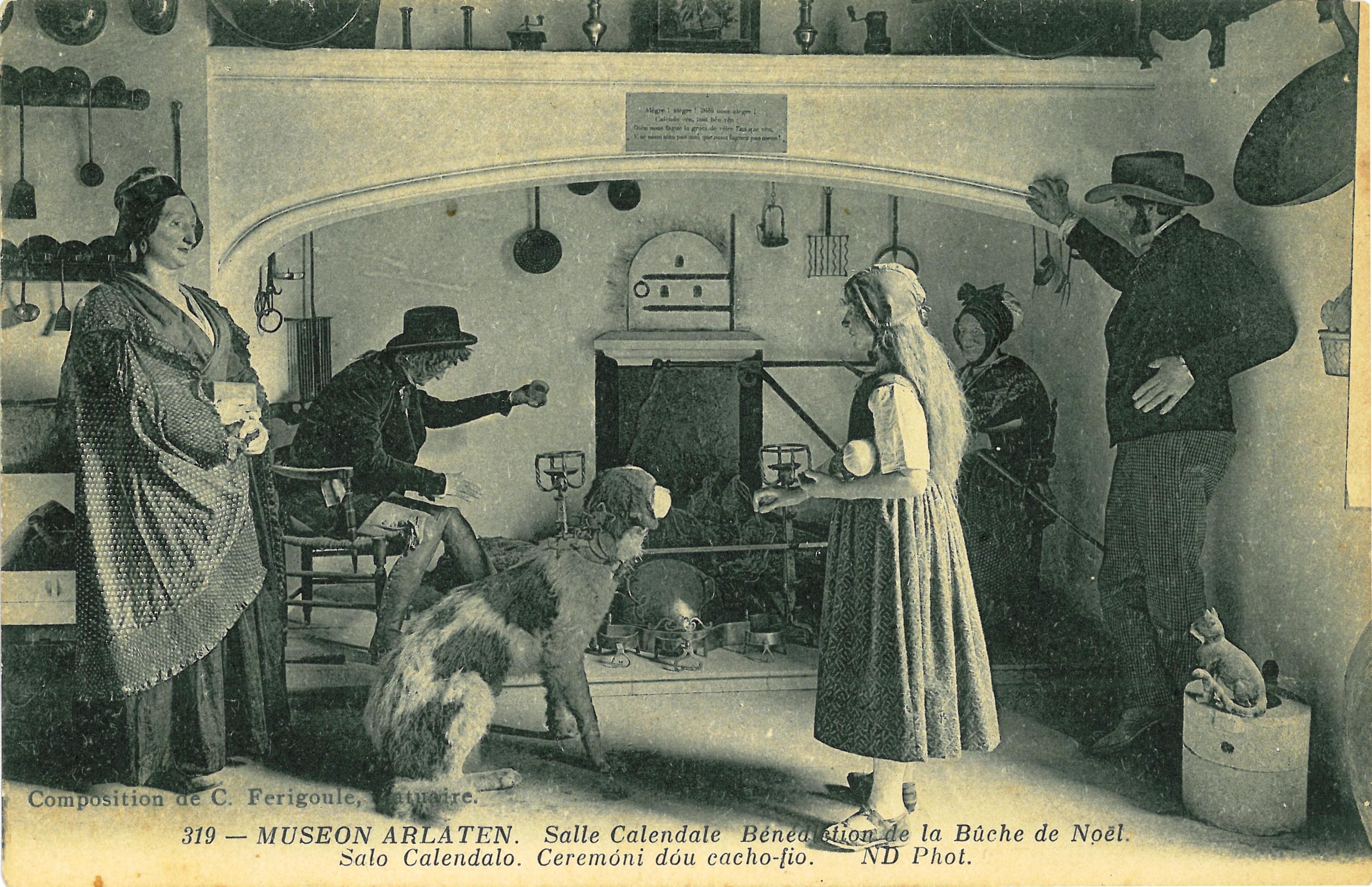

Le cacha-fuòc

Point de départ des festivités, « Lo cacha-fuòc » (en languedocien). La bûche de Noël, déposée dans l'âtre, recevait de la part de l'aïeul, un verre de vin de la première bouteille débouchée ou une burette d'huile d'olive (dans la région d'Arles et du Comtat). L'ablution s'accompagnait alors d'une bénédiction, dont les paroles, pouvant variées d'une région à l'autre, suivaient la trame générale suivante:

Le gros souper

Le gros souper, principalement composé de plats maigres (morue en raïto ou en bouillabaisse, daube de poulpe, légumes de saison, escargots, anguille à la « matelote »...), au nombre de sept (en évocation des sept douleurs de la vierge), est servi sur une table soigneusement décorée et respectant un certains nombres de coutumes.

Trois nappes blanches, une grande, une moyenne puis une petite, sont successivement disposées sur la table de sorte à faire apparaître chaque niveau. Trois lumières ou trois chandeliers, ainsi que trois soucoupes contenant du blé semé pour la Sainte Barbe, et d'autres contenant des plantes et herbes récoltées sur les collines de Provence, viennent ensuite parer cette table.

Treize pains, douze petits (les apôtres) et un gros (le Christ) sont finalement placés sur la table, finalisant une décoration symbolique (les chiffres trois, sept, et treize) dans laquelle le gui ne trouve pas sa place (il est dans ces régions, supposé porté malheur).

Les treize desserts

D'une région à l'autre, les éléments composant les treize desserts peuvent différer. Certains cependant constituent des incontournables. En voici la liste et quelques explications sur leurs origines.

Les quatre mendiants (les fruits secs)

Les “pachichòis” provençaux constituent des mets abondants, traditionnellement intégrés aux habitudes alimentaires des méditerranéens. Quatre d'entre eux sont particulièrement appréciés lors des festivités de Noël, ce sont les quatre mendiants, en référence aux principaux ordres religieux auxquels ceux-ci renverraient.

- la figue sèche (li figa seca) équivaudrait ainsi par sa robe grise, aux Franciscains.

- les raisins secs (li passarilha ou pansa): Augustins (robe rouge).

- les amandes (lis amellas): selon les versions, elles renvoient soit aux Dominicains, soit aux Carmes. la noix (Augustins), noisette (Carmes).

Les fruits frais

Différents fruits frais, conservés depuis le mois de septembre dans les caves et greniers, progressivement rejoints par des fruits exotiques des anciennes colonies, viennent apporter une touche sucrée complémentaire :

- le raisin: conservé jusqu'à noël dans les caves et les greniers.

- le melon d'eau, ou « verdau », peu à peu abandonné cependant.

- l'orange: ce fruit, qui n'est pas à l'origine un produit spécifique à la Provence, est toutefois attesté dès le XVIIIe siècle par Laurent Pierre Bérenger. Elle sera par la suite accompagnée de la mandarine corse ou espagnole.

- les kiwis, ananas, mangue... et d'une façon générale importance des fruits exotiques.

Les confiseries et pâtisseries

La pompe à l'huile (pompa à l'òli), connue également sous le nom de gibassier ou de fougasse, est un gâteau parfumé à la fleur d'oranger. Traditionnellement, elle est le plat porté par Pistachier (personnage typique de la crèche et de la pastorale provençale), et doit être rompue (et non coupée) sous peine d'être ruiné dans l'année à venir ; dans une symbolique de partage.

La pompe consommée actuellement semble différer des pompes traditionnelles, autrefois fabriquées avec de la farine de froment. Son nom demeure une énigme, évoquant pour certain la capacité de la farine à absorber l'huile versée lors de la préparation, ou parce que ce gâteau est souvent utilisé pour saucer le vin cuit en fin de repas.

Quasiment incontournable dans toute la Provence, ce plat est toutefois remplacé dans le Comtat et la Drôme par les « panaios » , tartes aux garnitures très variées.

Le nougat :

- Blanc: miel, sucre, blancs d’œufs et des amandes auxquelles on peut substituer des noisettes ou des pistaches.

- Rouge: un nougat à la rose et aux pistaches.

- Noir: miel et amandes. (le nougat fabriqué maison).

Diverses légendes entourent le nougat, dont une fut relatée en 1935 dans le journal «La Pignato ». Selon celle-ci, le nougat de la liste des treize desserts, serait le rappel d'une offrande faite au jeune Jésus, par un Maure, présent dans la suite des Rois Mages.

À ces différents produits traditionnels de la Provence se sont greffés depuis différentes pâtisseries et friandises contemporaines.

Lo Camèl, es l'animal totemic de la vila de Besièrs. Desfila per las carrièras de la vila a doas escasenças : per las fèstas de Sant-Afrodisi lo 28 d'abril e per las fèstas de las Caritats que se fan lo jorn de l'Ascension.

1/ La practica a l'ora d'ara

Per perpetuar lo sovenir del camèl, e los actes de caritat qu'enròdan aquesta legenda, un camèl de fusta foguèt bastit e desfila per las carrièras de Besièrs cada a la meteissa data per las celebracions de la Sant-Afrodisi. Lo camèl, enòrma maquina de fusta bolega gràcias a quatre personas abrigadas dins sos flancs. Es cobèrt de grandas cortinas e de telas pintradas sus las que figuran mantunas inscripcions : « Ex antiquitate renascor » e « Sen Fosso ». La primièra expression en latin significa « respelissi de l'Antiquitat » e fa referéncia al caractèr secular d'aquesta manifestacion. L'inscripcion « Sen Fosso » es, ela, una expression en occitan lengadocian que significa « sèm nombroses, sèm fòrça », integrant una nocion de coesion per la fòrça del nombre. Aquesta maquina a tanben de maissas grandas de fèrre, las « Gnico-Gnaco » que clacan tot de long del passa-carrièra. Lo Camèl es guidat per la vila pel Papari, son gardian, seguit de totas las corporacions de mestièrs de la vila. Una pausa es obligatòria davant l'ostal del potièr, ont una ofrenda, la civada, es remesa al Camèl. La parada fa tanben una pausa davant l'estatua de Pepesuc, un autre personatge legendari de Besièrs, carrièra Francesa. Lo desfilat compausat del camèl menat pel Papari, son gardian, seguits de personas emmascadas de « salvatges » de las tèstas cobèrtas de brancas verdas de sambuc e subremontadas d'un pan. En mai de las diferentas confrariás e corporacions de mestièrs participan tanben al passa carrièra de dançaires que s'arrèstan mantun còps pendent lo desfilat per interpretar de danças tradicionalas. Es de costuma de dançar la dança de las trelhas e la dança dels pastres pendent lo passa carrièra. Lo Camèl de Besièrs es tanben de sortida per las fèstas de las Caritats, lo jorn de l'Ascension, que de pichòts pans, las còcas, èran distribuits per la vila als mai paures. Aquesta fèsta era tanben un moment de jòia que tota la populacion locala desfilava per carrièras en distribuir bonbons e doçors. A l'ora d'ara, un concors ven recompensar l'artesan qu'a fait la melhora còca. A la fin del concors, de parts son distribuidas a la populacion.

2/ Istoric

Originas

La legenda conta que Sant-Afrodisi, primièr avesque de Besièrs seriá arribat d'Egipte amb son camèl per evangelizar la Gaula. Seriá estat condemnat a mòrt pel governador roman en rason de sa tròp granda activitat. Decapitat carrièra Sant Jacme, amassèt sa tèsta e tornèt dins la cauma que i viviá, uèi glèisa Sant Afrodisi. Sus son camin, d'estatjants getèron de cagaròls sus son passatge mas lo sant s'acontentava de los rasejar, sens los escrachar. Se conta tanben que de talhaires de pèiras diguèron de fòl a Afrodisi e foguèron transformats en pèira sulpic. Se podiá veire lors morres petrificats sus la flaçada de l'anciana abadiá del Sant Esperit, carrièra de las Tèstas. Aprèp la mòrt d'Afrodisi, una familha de potièrs de Besièrs reculhiguèt son camèl e li provesiguèt manjar e dormir. Quand Afrodisi foguèt reconegut coma sant, la comuna de Besièrs decidiguèt de prene a sa carga l'entreten del camèl. Un fèu destinat a l'entreten del camèl foguèt creat. A la mòrt del camèl, lo fèu foguèt destinat a la caritat publica e servissiá a finançar la fabricacion de pichòts pans donats als paures aprèp èsser estats benesits per l'avesque de Besièrs.

Istòria e legendas a l'entorn de la practica dins lo temps

Si lo Camèl de Besièrs es plan inscrit dins las costumas localas e sembla aver d'originas ancestralas, foguèt destrusit e enebit mantun còps. L'efigia del camèl foguèt brutlada pendent las guèrras de religion puèi lèu reconstituida. En 1793, amb la Revolucion Francesa, foguèt tanben destrusida en plaça publica amb totes los títols feodals e son fèu foguèt suprimit. En 1848, lo camèl novèlament construit foguèt tornamai demolit e tanlèu reconstituit per la populacion locala, fòrça estacada a son animal totemic. La tèsta del Camèl que desfila a l'ora d'ara per las carrièras de Besièrs sembla datar del sègle XVII e l'estructura de son còs es, ela, fòrça mai recenta mas inspirada de las ancianas representacions de l'efigia del Camèl. Tradicionalament dotat d'una sola bòça, l'armadura del Camèl se'n vegèt apondre una segonda al moment de sa refeccion dins las annadas 1970. Fàcia al malcontentament dels besierencs, la segonda bòça foguèt levada per tal de tornar a l'animal son aparéncia legendària.

Au tout début de la décennie 1970, Jacques Bouët, alors étudiant en maîtrise d’ethnologie à l’Université Paul-Valéry de Montpellier, et devenu ensuite un ethnomusicologue spécialiste des musiques roumaines, fait une série d’enquêtes orales dans le nord de l’Hérault sur les massifs du Caroux et de l’Espinouse. Les enregistrements ont été donnés par l’ethnologue à l’Office départemental d’action culturelle (ODAC) qui avait constitué une importante phonothèque d’intérêt ethnographique. Le fonds de la phonothèque de l’ODAC a depuis été versé aux Archives départementales de l’Hérault (1771 W 64-66).

Histoire du fonds

Jacques Bouët (1945-2018) a été un ethnomusicoloque et enseignant-chercheur spécialiste de langue et civilisation roumaines. C’est dans le cadre de ses études d'ethnologie à l’Université de Montpellier au tout début des années 1970 que Jacques Bouët réalise une série d'entretiens enregistrés sur bandes magnétiques avec des habitants des massifs du Caroux et de l'Espinouse (Hérault).

Durant un été Jacques Bouët est allé à la rencontre des familles et habitants des villages et a recueilli récits de vie, contes et chansons aussi bien en occitan qu'en français. Ces entretiens ont servi de matériaux à la rédaction d’un mémoire de maîtrise, Faits relevant de l'ethnomusicologie dans la région du Caroux et de l'Espinouse (Faculté des Lettres et Sciences humaines de Montpellier, juin 1970) dans lequel il livre quelques informations sur le cadre de cette enquête :

« Les plateaux du Caroux et de l'Espinouse, bordés au sud par la vallée du Jaur et de l'Orb, forment une région géographique et culturelle assez homogène. Mais, du seul point de vue dialectal, cette région se rattache à un ensemble constitué par les départements de l'Hérault et de l'Aude et de l'est de la Haute-Garonne et de l'Ariège. D'autre part l'on y trouve des éléments culturels archaïques provenant tant du Massif Central que de la plaine languedocienne : c'est le cas par exemple, pour nous limiter au domaine de la musique, des bourrées montagnardes dont le centre de diffusion semble être le Massif Central, et de la danse des treilles venue du Bas-Languedoc. En fait l'homogénéité culturelle de cette région tient avant tout au fait que sa population est constituée de “montagnards” ; à ce point de vue, la mentalité des autochtones s'apparente plus à celle des populations du Massif Central et des Cévennes qu'à celle des “gens de la plaine”. Il serait difficile de trouver des caractéristiques plus profondes différenciant actuellement la région étudiée des régions de montagne voisine. Des différences plus profondes que de simple variantes ne sont plus guère perceptibles en France qu’entre de vastes ensembles régionaux, les cultures régionales étant prises depuis longtemps dans un processus d'homogénéisation. C'est encore une raison qui nous a fait apparaître la recherche à tout prix de faits idiosyncrasiques de la région étudiée comme vaine, et pour laquelle nous avons préféré nous limiter à faire ressortir le caractère archaïque pas toujours évident de certains faits observés.La population d'autochtones continuant à parler quotidiennement le dialecte local et ayant choisi de rester dans le milieu natal plutôt que de suivre le mouvement d'émigration vers les villages de la plaine (de 1872 à 1962, 60% des habitants de l'Espinouse ont émigré vers Béziers, Montpellier et d'autres villes du Bas-Languedoc) n'est plus constitué actuellement que par des personnes au-dessus ou autour de cinquante ans. C'est pourquoi nous avons pris le parti de ne choisir comme informateurs que des personnes âgées (à l'exception de quelques enfants encore capables de fabriquer des instruments musicaux de jeu). C'est sur le passé de ces personnes âgées que nos questions ont porté avant tout, lors des entretiens forcément très directifs que nous avons eus avec elles.

Les questions que nous posions concernaient, en bref :

D'une part les circonstances dans lesquelles la musique intervenait autrefois.

D'autre part, les instruments musicaux proprement dits et les instruments bruiteurs (fabrication, noms vernaculaires, technique d'exécution ou manipulation, groupe ou individus qui les utilisent...)

Enfin, les pièces musicales (vocales ou instrumentales) que les informateurs pourraient avoir gravées dans leur mémoire ; nous tentions dans ce cas, bien souvent sans succès malheureusement d'obtenir des informations sur l'origine des pièces musicales que nous recueillions (où avaient-elles été apprises ? Par qui ? En quelles circonstances étaient-elles exécutées ?)

Nous avions beau nous efforcer de cerner par nos questions tous les faits qu'il semblait possible de rencontrer, notre collecte, étant donné l'état fragmentaire de la « culture musicale » archaïque, était soumise à bien des aléas. Nous devions souvent obliger nos informateurs à faire un effort de mémoire que ceux-ci n'étaient pas toujours disposés à faire. Compte tenu de ces difficultés et du temps limité dont nous disposions, la quantité de faits recueillis (une cinquantaine de pièces musicales, vocales ou instrumentales, et une vingtaine d'instruments directement observés ou directement attestés) est relativement satisfaisante. »

Modalités d'entrée

Les enregistrements et le mémoire de maîtrise avait été remis par Jacques Bouët à l’Office départemental d’action culturelle (ODAC) de l’Hérault qui avait créé en 1985 une phonothèque pour la sauvegarde du patrimoine oral du département, sous la responsabilité de l’ethnologue Pierre Laurence.

L’ensemble des fonds de l’ODAC ont été versés aux Archives départementales de l’Hérault en 2002.

Voir la notice du fonds ODAC - Phonothèque sur le site des Archives départementales de l’Hérault.

Accroissement

Fonds clos

Contenu du fonds

Le Dossier « Enquête Jacques Bouët sur le Caroux et l’Espinouse » contient une série de 25 entretiens et collectages sonores réalisés dans les massifs du Caroux et de l'Espinouse vers 1969-1970.

Les enregistrements portent essentiellement sur la culture populaire, musiques, chants et danses traditionnels, vie populaire d'autrefois, récits de vie.

Dates extrêmes

1970

Langues représentées dans le fonds

Occitan (languedocien)

Français

Importance matérielle

05:36:18, soit 25 entretiens avec des habitants du Caroux et de l'Espinouse répartis sur 3 bandes magnétiques

Supports représentés

Enregistrements sonores

Le mémoire de maîtrise qui est issu de cette enquête est consultable au CORDAE-La Talvera à Cordes-sur-Ciel (voir sur le catalogue du CORDAE)

Pour le consulter

Identifiant du fonds

1771 W 64-66

Instruments de recherche disponibles

Inventaire complet disponible sur le site des Archives départementales de l'Hérault

Accéder à la notice du dossier Jacques Bouët (Fonds ODAC - Phonothèque)

Ressources en ligne

Fonds numérisé et en partie disponible sur Occitanica dans le cadre du programme « Patrimoine culturel et identité territoriale - Musiques et danses traditionnelles en Massif Central »

Voir les enregistrements disponibles sur Occitanica

Sources et bibliographie

BOUET, Jacques. Faits relevant de l'ethnomusicologie dans la région du Caroux et de l'Espinouse. Mémoire de maîtrise. Ethnologie. Montpellier : Faculté des Lettres et Sciences humaines, juin 1970, 74 p.

CONTRI, Fabrice. Jacques Bouët (1945-2018). Cahiers d'ethnomusicologie. [en ligne]. 2018. [Consulté le 3 février 2020]. Vol. 31, pp. 297-300. Disponible à l'adresse : https://journals.openedition.org/ethnomusicologie/3098

Conditions d'utilisation

Conditions de consultation

Fonds consultable sur place, aux Archives départementales de l'Hérault

Conditions de reproduction

Consulter les conditions de reproduction sur le site des Archives départementales de l'Hérault.

La pièce raconte la « Croisade Albigeoise » à travers l’aventure d’une équipe de cinéma engagée pour tourner un film sur ce sujet. L’action commence à l’heure du montage définitif, à partir d'un ensemble de rushes hétéroclites : pour dynamiser cette somme documentaire, la réalisatrice choisit de la distribuer autour d’une fable, celle de Miladieu, tournée en direct dans le studio de montage. La machinerie, qui mémorise et traite les données, le fait avec une efficacité telle que personnages de l’Histoire et personnages de la fiction contemporaine sont emportés par le mythe intemporel du « pays (dit) cathare ».