Explorar los documents (1162 total)

Écrivain, félibre et journaliste languedocien. Militaire puis administrateur colonial au Tonkin où il réside de 1886 jusqu’à sa mort prématurée en 1897, des suites de sa consommation intense de l’opium. Il a utilisé deux langues – le français et le provençal rhodanien – comme vecteurs d’une production artistique, tant en prose qu’en vers, qui trouvera essentiellement en Indochine sa terre d’inspiration.

Éléments biographiques

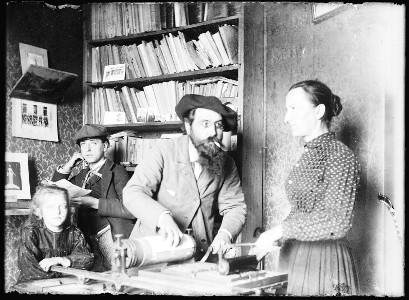

Né le 17 avril 1863 à Clermont-l’Hérault, rue Croix-Rouge, Jules Boissière effectue une brillante scolarité à Montpellier puis à Paris (classe de rhétorique supérieure au lycée Henri IV), où ses parents et sa sœur se sont installés. Particulièrement doué en langues, il commence à s’initier au journalisme en collaborant au journal radical-socialiste de Clémenceau La Justice. C’est à la même époque qu’il se met à fréquenter le Paris de la fin du Parnasse, des Décadents et des Symbolistes. Il n’a que vingt ans lorsqu’est publié chez Lemerre – l’éditeur parnassien par excellence – son premier recueil de poésies Devant l’énigme où l’on sent particulièrement l’influence de Mallarmé, l’un des auteurs qui l’accompagnera tout au long de sa brève vie.

Au lendemain de la défaite de 1870, de nombreux poètes continuent d’être tentés par le voyage en Orient et par le goût de l’aventure, voire de l’héroïsme… Jules Boissière, comme Rimbaud et Loti en tête de toute une génération, ne fait pas exception à la règle et se laisse aller à des rêves de départ et de lointains voyages... Pourtant, ses racines provençales ne sont jamais bien loin – comme on peut le constater à la lecture de son deuxième recueil Provensa ! (1887) – et se retrouvent renforcées par la fréquentation des félibres parisiens du café Voltaire, parmi lesquels Alphonse Daudet, Clovis Hugues, Charles Maurras et Paul Mariéton avec lesquels il nouera des liens amenés à perdurer. Il devient très vite le secrétaire de la Société des Félibres de Paris et est invité par Valère Bernard à venir en Provence où il rencontre Frédéric Mistral. C’est sans doute l’époque de la naissance de son amour pour Thérèse Roumanille, fille du célèbre primadié, qui vient d’être choisie à Hyères comme nouvelle reine du Félibrige. Aimer une « reine », qui plus est fille d’un ardent polémiste royaliste, pas toujours très tolérant envers les agnostiques, n’était assurément pas chose aisée ! Le poète écrit désormais, le plus souvent sans signature, des chroniques parlementaires dans des journaux d’obédience radical-socialiste et volontiers anticléricale, tels que le quotidien héraultais Le Petit Méridional. C’est en 1886, pour des raisons qui demeurent encore partiellement obscures – mais qui ont sans doute un lien avec l’abandon de Louis-Edouard Boissière, père de l’auteur, du domicile conjugal et avec les difficultés financières qui s’en suivent –, qu’il prend le parti de s’expatrier et de voir du pays. Justement, le Tonkin vient d’être transformé en colonie française et l’Annam est sous protectorat français depuis 1874 : tour à tour secrétaire de Paulin-Alexandre Vial, résident général en Annam et au Tonkin, puis surtout de Paul Bert, gouverneur civil de l’Annam et du Tonkin dont il devient le commis de résidence, Jules Boissière effectue en Indochine son service militaire, combat – puisque la conquête n’est alors pas encore terminée –, apprend l’annamite et lit 3000 caractères de chinois puis devient fonctionnaire dans le corps des administrateurs. Collaborateur d’Ernest Constans, nommé en 1887 gouverneur général, il devient alors ce poète provençal en Indochine qui s’installe à Binh-Dinh puis à Qui-Nhon, visite tout le pays nouvellement conquis, Calendau de Mistral sous le bras et sa bibliothèque toujours prête à le suivre en brousse. Depuis le Tonkin, il ne cesse de correspondre avec l’auteur de Mirèio puis, plus tard, avec Mallarmé. Il écrit alors toute une œuvre poétique en provençal, recueillie et traduite post-mortem par son épouse sous le titre Li Gabian (Les Goëlands).

Dans un premier temps, sa nostalgie de la terre de Provence prend le pas sur l’attirance pour le paysage environnant, son peuple et ses coutumes. L’écriture coloniale obéit chez lui à un lent processus de maturation qui semble parallèlement correspondre à sa progression dans l’échelle administrative et à sa rencontre avec l’opium.

C’est, de fait, avec ses seuls Propos d’un intoxiqué, récit publié à Hanoï en 1890 – sous le pseudonyme de Khou-Mi, gardien de pagode – et plusieurs fois réédité, qu’il se fait un nom parmi ces écrivains de l’opiomanie en vogue à la fin du XIXe siècle.

Devenu un administrateur brillant, tout auréolé de ses succès indochinois, il rentre en France pour sa première permission. Il peut désormais prétendre à la main de Thérèse Roumanille, qu’il épouse en l’église Saint-Agricol d’Avignon, le 17 avril 1891, puis ramène en Indochine l’année suivante.

Alors même que la vie semble lui sourire, il n’écrit curieusement plus en provençal et il faut attendre son dernier séjour en France, en 1896, pour qu’il rédige ses cinq derniers poèmes dans la langue de Mistral. Entre-temps, il est devenu en Indochine un homme d’action pour lequel l’écriture en prose devient le vecteur principal de la production littéraire. Il prend alors la direction de La Revue Indochinoise qui publiera, au-delà de la disparition de son fondateur, les principaux auteurs français d’Indochine. C’est l’époque où Boissière écrit certains de ses textes les plus forts et les plus influencés par sa vie d’aventurier, de soldat et de haut-fonctionnaire du Tonkin, tous publiés chez Flammarion en 1896 dans le recueil Fumeurs d’Opium : Dans la forêt, La prise de Lang-Xi, Comédiens ambulants, Le blockhaus incendié, Les génies du mont Tân-Vien, Une âme, Journal d’un fusillé.

Le 12 août 1897, à peine retourné à Hanoï, en qualité de vice-résident, il meurt brutalement d’une occlusion intestinale (sans doute due à sa fréquentation assidue des fumeries d’opium…). Il a 34 ans. Pour respecter sa volonté, sa dépouille n’est pas ramenée sur le sol français et il est enterré au cimetière d’Hanoï. Sur sa stèle ne figurent que son nom et ses dates de naissance et de mort.

Engagement dans la renaissance d’oc

Contrairement à ce que pourrait le laisser croire une lecture trop rapide de sa biographie, Jules Boissière demeure nostalgiquement et sensoriellement attaché, tout au long de sa brève vie, à la Provence et à la langue rhodanienne telle que codifiée par Roumanille, Mistral et leurs compagnons. Si on ne trouve pas trace dans sa production d’une expression en dialecte languedocien usité à Clermont – quoiqu’il appelle à la cultiver dans sa critique d’un ouvrage de A.P. Fleury-Geniez, Histoire populaire de la ville de Clermont-L’Hérault rédigée, pour La Revue Félibréenne de mars 1886 – c’est sans doute parce que chez lui, au sein d’une famille très bourgeoise, on est assez éloigné de la langue d’Oc. De fait, l’attachement à la langue provençale sera davantage le fruit d’une démarche intellectuelle – voire élitiste – et s’exprimera dès la préface de Provensa ! (1887), son deuxième recueil de poésies, toutes écrites en français, où il écrit, non sans une nostalgie de circonstance : « Mais à courir les chemins, je me suis épris de la Terre, et surtout de notre terre à nous, l’antique Provensa dont le nom, jeté de l’Océan aux Alpes, rallia nos aïeux contre Montfort ».

C’est la fréquentation à Paris des félibres du café Voltaire, puis l’invitation de certains d’entre eux à venir séjourner en Provence, qui pousse Boissière à écrire en vers provençaux. Parmi ses nombreuses contributions aux divers organes officiels du Félibrige (L’Armana prouvencau et La Revue Félibréenne essentiellement), il faut relever 5 poèmes qui reparaîtront, à titre posthume, dans le recueil Li Gabian (1899) et dans lesquels s’exprime déjà l’inspiration provençale de l’auteur : Partènço où l’on trouve l’idée – empreinte d’un souffle épique – de l’exil du peuple provençal opprimé ; Li Plagnun dou Tambourinaire où le vieux joueur préfère rester seul, à l’écart, plutôt que de faire ou de voir danser les jeunes filles avec les étrangers venus du nord ; Au Comte Gastoun De Ravousset-Bourboun, aventurier provençal fusillé au Mexique en 1854, qui permet de retrouver une âme héroïque ; La Campano et Au Païs de Prouvènço qui en appellent au réveil de la jeunesse et de la Patrie provençale.

Un soir de 1885, dans le cadre splendide du plateau du Cheiron (Alpes-Maritimes), il tente de créer, en compagnie d’autres félibres de la nouvelle génération, Valère Bernard, Louis Funel et Frédéric Amouretti, une fédération de la jeunesse patriote provençale : Lou Roble di Jouve. L’entreprise, pas vraiment encouragée par Mistral, s’arrête vite, mais on en retrouvera la trace, quelques années plus tard, dans la Déclaration des jeunes félibres fédéralistes du 22 février 1892 soutenue mais non signée par Boissière, alors au Tonkin.

Mais c’est sans doute la période indochinoise – en particulier les années 1887-1888, puis 1896, après le dernier séjour en France – qui constitue chez lui un creuset essentiel au développement d’une sensibilité et d’une écriture occitane renouvelée. À côté de quelques pièces où s’expriment des regrets déchirants et le désir du retour (I Proumiè Felibre et I jouini Felibre), c’est bien une renaissance poétique que Boissière connaît sur la terre d’Annam : écrits en langue d’Oc mais prenant pour thème des sujets indochinois ou asiatiques, sans ajout d’exotisme à bon marché, certains de ses poèmes permettent alors au côté provençal de s’exprimer avec force et comptent parmi les plus beaux de l’auteur : Pantai di belli fiho, Lou Bouddha, Retra de Chineso, Cementèri d’Annam, En Barquet, Souto li tourrè d’argènt, Après la bataio…

Avec le 1er retour en Provence (1891), son vers se fait souvent plus lyrique et laisse percer l’émotion derrière le costume du troubadour – si l’on en juge par les vers de l’époque du mariage avec Thérèse Roumanille – jusqu’à créer le vers halluciné et parfois amer de 1896, année qui est également celle de la parution du recueil Fumeurs d’opium. La vision est désormais pénétrante, morbide et le style a pris une ampleur allant bien au-delà de tout néo-exotisme.

Des vers d’épithalame d’A-N-Uno Rèino, célébrant le retour du Prince lointain, on se retrouve ainsi avec un vers enfiévré : Lou Félibre Canto (la roumanso à sa Réino), chant d’un pur lyrisme, suivi par Lou Félibre raconto (coume arribè que soun Cors e soun Amo, las d’avè cerca’n van l’Amour e la Muso, s’entournéron au vilage patriau, mounte se repauson de la Vido emai di Sounge) et Lou Félibre raconto (ço qu’a vist is enfèr dins la fourèst enmascarello) puis, enfin, par Mar e Sereno (Avignon, 5 mars 1896) où le poète, las de la réalité, se berce d’imaginations et dispose désormais d’une maîtrise supérieure de son instrument.

Le fantastique et le symbolisme ne sont pas absents de la production poétique de cette dernière époque et d’étranges figures (de Cléopâtre à Messaline, de Salomé à la Borgia, en passant par Isabeau, Marguerite, Hélène et la Lorelei de Heine, même non directement citée…) peuplent ces vers d’où l’opium n’est sans doute guère éloigné…

Bibliographie de l'auteur

Voir les publications occitanes de Jules Boissière référencées dans

Le Trobador, catalogue international de la documentation occitane

Œuvres littéraires de Jules Boissière

- Devant l’énigme, poésies (1879-1883), Paris, Alphonse Lemerre, 1883

- Propos bourguignons sur trois sonnets in Causeur bourguignon n° 48, 9 novembre 1884

- Provensa ! poésies (1884-1885), Paris, Alphonse Lemerre, 1887

- Le Carnet d’un soldat in L’Avenir du Tonkin, 1889 (inséré dans Fumeurs d’opium sous le titre Carnet d’un troupier)

- Le Bonze Khou-Su, Hanoï, François-Henri Schneider, 1890 (sous le pseudonyme de Jean Rodde)

- Propos d’un intoxiqué, imprimerie de L’Avenir du Tonkin, 1890 (sous le pseudonyme de Khou-Mi, gardien de pagode) puis Paris, Louis Michaud, 1911(incluant Le Bonze Khou-Su, Terre de fièvre, Cahier de route)

- Fumeurs d’opium (comprenant Dans la forêt, La prise de Lang-Xi, Comédiens ambulants, Le blockhaus incendié, Les génies du mont Tan-Vien, Carnet d’un troupier, Une âme. Journal d’un fusillé) Paris, Flammarion, 1896

- Li Gabian (Les Goélands), recueil des poésies provençales de Jules Boissière traduites littéralement en français par Mme Boissière, Avignon, Joseph Roumanille, 1899

- Lou Souto-Prefét, poème inclus dans « Flourilege Prouvencau » (« Anthologie Provençale ») par J.Bourrilly, A.Esclangon et P.Fontan, Escolo de la Targo, Toulon, 1909, p.192-194

- Pèr Mounto-Davalo, texte en prose inclus dans L’Armana prouvençau de 1889, p. 95-97

- Li Pàuri Coumedian, texte en prose inclus dans L’Armana prouvençau de 1897, p. 66-70.

- La Congaï, poème inédit cité intégralement par Victor Le Lan in « Essai sur la littérature Indochinoise », Les Cahiers Indochinois, Hanoï, 1907

- Ailes et Fumées, poème inédit dédicacé à Albert de Pouvourville sur son exemplaire de Fumeurs d’opium, publié dans La Dépêche Coloniale Illustrée, 31 juillet 1909

- Cahiers de route, pages inédites in Mercure de France n° 344, mai 1911

- L’Indo-Chine avec les français, Paris, Louis Michaud, 1913

- Peno De Gabian (Plumes De Goéland, extraits de Li Gabian), l’Astrado, Toulon, 1977

- Dans la forêt et La prise de Lang-Xi in Indochine, Un rêve d’Asie, Omnibus, 1995 – Réédition en 2000

- Fumeurs d’opium (comprenant Comédiens ambulants, Les génies du mont Tan-Vien et autres nouvelles), Kailash, Paris, 1993 et 2005

- Opium (textes choisis 1885-1895), Magellan et Cie, Paris, 2007

Correspondances

- Correspondance Jules Boissière-Frédéric Mistral. Musée bibliothèque Mistral de Maillane (série 31/44 à 31/80)

- Correspondance Jules Boissière-Stéphane Mallarmé. Documents Stéphane Mallarmé III, présentés par Carl Paul Barbier, Paris, Nizet, 1971

- Correspondance Jules Boissière- Marie Louise Boissière (née Rodde), 1886-1892, Médiathèque Ceccano, Avignon (Microfiche 239, ms 6052)

Collaboration de Jules Boissière à divers journaux, revues, rapports…

- Le Petit Méridional, Journal Républicain Quotidien (1883-1886)

- La Justice (1884-1886)

- La Revue Félibréenne (1885-1898)

- L’Armana Prouvençau (1889-1897) : Pèr Mounto-Davalo (numéro de 1889, p. 95-97), À la bèllo eisservo (numéro de 1897, p. 51-52), Li Pàuri Coumedian (numéro de 1897, p. 66-70) Les autres textes en vers ont été recueillis dans le recueil Li Gabian. Les quelques contes en prose que J.Boissière écrivit pour L’Armana n’ont jamais été recueillis.

- La Revue Verte « Monde, littérature, beaux-arts, finance » : Au Tonkin (25 novembre 1886) et Poésies : La vision de Montfort et Village Provençal (25 février 1887)

- Chimère, Revue de littérature et de critique indépendante : Ac-Koï, Tonquin (n° 20, mai 1893-introuvable)

- L’Avenir du Tonkin (1886-1897) : Par la Brousse (publié sous le pseudonyme de Khou-Mi, gardien de pagode), 14 mai 1890

- Courrier d’Haïphong : Une âme, journal d’un fusillé (2 mars 1893, sous le pseudonyme de Jean Robert)

- La Revue Indochinoise (1893-1897)

- Le XIXème Siècle, Journal Républicain Conservateur (années ?)

- L’Écho de Paris (années ?)

- Le Temps (années ?)

- Le Soleil (années ?)

- Rapport général sur le châu de Bach-Tong, Journal Officiel de l’Indochine française, 5 septembre 1889 (2ème partie Annam-Tonkin, p.666)

- Situation de l’Indochine française au commencement de 1894 (Rapport administratif anonyme… mais dédicacé au couple Boissière…), Hanoï, François-Henri Schneider, 1894, Bulletin de l’Ecole française d’Extrême-Orient, vol.13, (p.90), 1913

Travaux universitaires relatifs à Jules Boissière

- Nguyen Manh Tuong, L’Annam dans la littérature française-Jules Boissière. Thèse complémentaire pour le doctorat en lettres (228 p.), 1 vol., Université de Montpellier, faculté des lettres, 1932

- Jean-Yves Casanova, Estrangié pèr li viéu, estrangié pèr li mort : « entre deux » du temps et de l’espace dans la poésie de Jules Boissière », Amb un fil d’amistat. Mélanges offerts à Philippe Gardy, Toulouse, Centre d’Étude de la Littérature Occitane, 2014, p. 267-296.

Monographies, notices biographiques et articles sur Jules Boissière et son œuvre

- Charles Maurras, « La vie littéraire : deux voyageurs, M. Ouvré, M. Boissière », Revue Encyclopédique, 14 octobre 1896

- Jean Dream, « Boissière », L’Avenir du Tonkin, 18 août 1897

- René Dorsan, « Notice sur Jules Boissière », La Provence illustrée, 15 mai 1900

- Paul Mariéton, « Jules Boissière », La Revue Félibréenne, t. XIII, fascicule pour 1897, Paris, 1898

- Paul Mariéton, « Notice sur Jules Boissière », La Revue Félibréenne, 1907

- Victor Le Lan, « Essai sur la littérature Indochinoise », Les Cahiers Indochinois, Hanoï, 1907

- Albert Maybon, « Jules Boissière », Revue Indochinoise, 2ème semestre 1910

- Jean Ajalbert, préface à Propos d’un intoxiqué, Paris, Louis Michaud, 1911

- René Crayssac, « Essai sur la vie et l’œuvre de Jules Boissière », Revue Indochinoise, juillet-août 1912- p.24-59.

- Eugène Pujarniscle, « La philosophie de Jules Boissière », Revue Indochinoise, janvier 1918- p.1 à 44.

- Albert de Pouvourville, « L’opium » - Conférence donnée le lundi 1er juin 1908 au siège du Congrès, Comité des congrès coloniaux français (parue dans Propos d’un intoxiqué, Paris, Editions Zanzibar, 1995

- Albert de Pouvourville, Chasseur de Pirates !..., Aux Editeurs associés, 79 bis rue de Vaugirard, Paris, 1923.

- Félix Bertrand, Félix Gras et son œuvre (1844-1901), Li Gabian de Jules Boissière, Aix-en-Provence, Les Editions du « Feu », 1935

- Farfantello (pseudonyme d’Henriette Dibon), Juli Boissière in Visage Felibren, Edicioun dou Porto-Aigo, Aix-en-Provence, 1935

- Postface de Jean-Philippe Geley à Fumeurs d’opium, Paris, Kailash, 1993

- Préface d’Émilie Cappella à Opium (textes choisis 1885-1895), Magellan et Cie, Paris, 2007

- Patrick Leblanc, « Jules Boissière (1863-1897). Le Malentendu », in Semeurs de signes, passeurs de sens… Des Poètes en Languedoc, Béziers, Arcadia, 2012, p. 11-23

- Jean-Yves Casanova, préface à Dans la forêt in La Revue Littéraire n° 57, avril-mai 2015

Ouvrages et articles sur le Félibrige et son temps faisant référence à Jules Boissière

- Ernest Gaubert et Jules Veran, Anthologie de l’Amour Provençal, Paris, Mercure de France 1909

- Jules Charles-Roux, Des Troubadours à Mistral, François Seguin, Avignon, 1917 (incluant la célèbre lettre de Mistral à Boissière du 14 septembre 1885 sur le système fédéral)

- Jean Ajalbert, L’En-Avant de Frédéric Mistral, Paris, Denoël et Steele, 1931

- Émile Ripert, La librairie Roumanille, Lyon, S.A de l’imprimerie A. Rey, 1934

- Michel Courty, « Peno de gabian » de Juli Boissiere, in Lou Liame, Revue de Culture Provençale de l’Escolo Dou Dragoun n° 68, Draguignan, 1978

- Jacques Thibert, Georges Granier, « Jules Boissière », in Bulletin du Groupe de Recherches et d’Etudes du Clermontais (G.R.E.C), n° 59-60, avril-juillet 1991

- Charles Maurras, Barbares et Romans, Les Félibres, numéro spécial du journal La Plume, 1891.

- René Jouveau, Histoire du Félibrige (4 vol., en particulier vol.2 « 1876-1914 »), Nîmes, 1970.

- Victor N’Guyen, « Maurras et le Félibrige : éléments de problématique » in La France Latine, n°78-79, 1979 (cite la lettre de Jules Boissière à Paul Mariéton du 3 août 1892 à propos de la déclaration des félibres fédéralistes)

- Victor N’Guyen, Aux origines de l’Action Française-Intelligence et politique autour des années 1900, Paris, Fayard, 1991.

- Philippe Martel, Les Félibres et leur temps-Renaissance d’oc et opinion (1850-1914), Presses Universitaires de Bordeaux, 2010

Maçon e protegit de George Sand, s’es fach una plaça dins la generacion dels poètas-obrièrs d’expression francesa. Sa lenga tolonenca s’exprimís principalament dins l’Armana Prouvençau. Es elegit Majoral del Felibritge en 1881.

Identitat

Formas referencialas

Poncy, Charles (forma referenciala francesa)

Autras formas conegudas

< Louis-Charles Poncy (forma completa d'estat-civil)

< Carle Poncy (forma occitanizada)

< Charle Poncy (forma occitanizada)

< Cascavèu (pseudonim)

< De Profundis (pseudonim)

Elements biografics

Carle Poncy es nascut lo 4 d’abril 1821 a Tolon. Es lo second filh de Nicolas-Joseph Poncy, maçon tolonenc originari de Marselha, e de Françoise Gazan, de Tolon.

Comença son aprendissatge de maçon tre l’atge de nòus ans, dins lo « chantier » que forma amb son paire e son fraire ainat. Seguís una corta escolaritat que li dona lo gost de la lectura. Fa lo demai de sa formacion literària e sabenta en autodidacte dins lo Magasin Pittoresque, jornal mesadièr e bon mercat, mena d’enciclopèdia populara fòrça espandida.

Seriá un metge, vengut sonhar son paire, qu’auriá descobèrt los talents de Carle Poncy e l’auriá introduch en 1840 a l’Acadèmia de las Sciéncias e Bèlas-Letras de Tolon ont son legits en sesilha publica sos primièrs poèmas.

Lo jove poèta-obrièr gaudís rapidament d’una cèrta popularitat a Tolon puèi a París. Tre 1841 la Revue Indépendante publica sos poèmas, per l’entremesa de François Arago. Co-fondadoira de la revista, George Sand, jos lo pseudonim de Gustave Bonnin, fa un comentari elogiós sus la poesia de Poncy, dins lo numero del 1èr de novembre de 1841.

Jos l’influéncia de sos protectors, Poncy dirigís sas lecturas vèrs de poètas coma Hugo o Lamartine e ne profiècha per melhorar sa mestresa del francés, puèi que sa lenga mairala es l’occitan. Mas es Ortolan, jusrisconsulte e professor de Drech a la facultat de París, tolonenc e sant-simonian, que mòstra lo mai d’estrambòrd : dobrís una soscripcion per publicar en recuèlh los poèmas del jove Poncy, soscripcion lèu cobèrta. En mars de 1842 pareis lo primièr recuèlh, Marines (París : edicions Lavigne).

Mas Marines a confirmat l'interès que li portava George Sand, que comença de li escriure en abril de 1842. Es la debuta d'una longa amistat que s'acaba pas qu'amb la mòrt de George Sand, en 1876. L'importanta correspondéncia entre George Sand e Carle Poncy es la sorsa màger per conéisser la personalitat de Poncy. S'i vei una George Sand mairala que dirigís l'educacion del jove poèta, dins lo sens de la causa que defend, en favor de l'emancipacion e de l'instruccion de las classas popularas. Lo sosten de George Sand fa nàisser d'ambicions de consecracion a cò del poèta. S'obstina a voler èsser publicat a París malgrat los còstes qu'aquò representa, sens voler pasmens daissar sa vila ni, dins un primièr temps, son mestièr de maçon. Seguís amb una docilitat relativa las orientacions literàrias e moralas que Sand li conselha de prene.

D'autres recuèlhs seguiràn Marines, mas lor succès demòra relatiu. Sonque d'unas revistas consacran d'articles als poèmas de Poncy, mai que mai de revistas interessadas per l'emancipacion populara coma la Revue Indépendante e la Ruche Populaire, jornal local dirigit per lo cançonièr Vinçard a tendéncia socialista. Sa pichòta notorietat li permet, a l'escasença d'un passatge a París en 1845, d'èsser recebut dins los salons e de rescontrar d'unes dels grands escrivans del temps.

Viu de son mestièr de maçon fins a 1848, annada pendent laquala se presenta a l'Assemblada Constituenta. Una letra de George Sand, datada del 9 de mars 1848 lo convida a se presentar coma deputat republican, per daissar als obrièrs lo suènh de « dire lors besonhs, lors inspiracions » dins l'encastre de la Republica. Totun, s'es sensible a las questions socialas, qu'apareisson dins sa poesia, e se assimila en partida l'ideologia de sa protectritz, sembla pas absoludament investit dins l'accion politica e serà d'alhors pas elegit. Poncy serà pas jamai lo poèta proletari tant esperat per George Sand e se parla de sa condicion d'obrièr, es puslèu un poèta regional que ditz Tolon e la Mediterranèa.

Après aver estudiat lo drech e la geometria, finís per s'afranquir de sa condicion d'obrièr contra los avises de sos protectors. A comptar de 1849, ocupa mai d'un pòste dins diferentas administracions. En 1850 ven vice-president de la Societat de Sciéncias e Bèlas-Letras de Tolon, e en 1860 recep la Legion d'Onor. Quita pas de publicar per aquò, mas son inspiracion sembla de demesir.

Morís lo 30 de genièr 1891 a Tolon, sens aver daissat lo sovenir d'un poèta de grand talent : li son prestats de defauts sovent reprochats als poètas qu'an agut una educacion literària autodidacta e pro laboriosa. Lo fach de voler tròp imitar los grands mèstres de la literatura al detriment de sa pròpria sensibilitat poetica li a fach produire d'òbras jutjadas un pauc « forçadas » e pesugas, inferioras en qualitat al modèl seguit, e desprovesidas de l'originalitat, de « l'autenticitat » esperada d'el coma proletari.

Sa vila lo doblida pas completament per aquò e lo tracta pas amb tant de severitat que l'intelliguenzia parisenca : una placa foguèt pausada sus son ostal e la carrièra pòrta son nom dempuèi 1911.

Engatjament dins la renaissença d'òc

Demorat tota sa vida fòrça estacat a sa vila, comencèt de produire d'unes poèmas en occitan provençal, sa lenga mairala, aprèp los eveniments de 1848. Aquestes pareisson dins l'Armana Prouvençau a comptar de 1860 e dins d'unas autras revistas localas. Sos poèmas seràn publicats mai tard dins La Pignato, a Tolon. Participa al movement felibrenc e entreten de relacions amb las figuras del movement en Provença, Mistral, Aubanèl e subretot Romanilha. Es elegit majoral del Felibritge (Cigalo di Mauro) en 1881.

Demòra pasmens una personalitat pro menora de la literatura d'expression occitana. Gaireben absent dels obratges d'istòria literària occitana, es eventualament mencionat (C. Camproux, Histoire de la littérature occitane, 1953, rééd. 1971, p. 148 e J. Rouquette, La Littérature d'oc, Que sais-je? 1963, p. 83) a costat dels poètas-obrièrs coma Jasmin, Reboul, Peyrottes, etc. E. Ripert li consacra una sota-partida dins la Renaissance provençale e un paragraf dins Le Félibrige, e J. Fourié lo compta dins las entradas de son diccionari. Mistral lo cita dins una nòta de Mirèio (cant VI, nòta II), a costat d'autres escrivans d'expression francesa originaris del Miègjorn. Mas localament, son prestigi d'autor francés reconegut a París li valguèt l'omenatge d'escriveires d'òc de Tolon : fòra son fraire Alexandre, Lois Pelabon o Estève Garcin.

Qualques omenatges li son renduts al moment del centenari de sa mòrt dins de revistas coma Lou Felibrige, Prouvenço d'aro e, a Tolon, La Targo e lo Bulletin des Amis du Vieux Toulon. Son fraire, Alexandre Poncy (1823-1870), maçon el tanben, es l'autor d'un recuèlh de Pouesios Prouvençalos (Tolon : impr. Monge, 1845).

Bibliografia de l'autor

Occitan

Véser las publicacions de Carle Poncy referenciadas dins

Lo Trobador, catalòg internacional de la documentacion occitana

Francés

- Marines. París : edicions Lavigne, 1842 [prefaci de M. Ortolan]

- Le Chantier : poésies nouvelles. París : Perrotin, 1844 [prefaci de George Sand]

- Toulon, faible revue d’une ville forte. Tolon : Monge, 1845

- Poésies de Charles Poncy, ouvrier maçon de Toulon : Marines - Le Chantier. París : Société de l’industrie fraternelle, 1846 [novèla edicion entièirament refonduda per l’autor]

- La chanson de chaque métier. París : Cormon, 1850 ; rééd. Portraits de 76 métiers, sur des airs populaires.

- Fragments del Bouquet de marguerites. Tolon, 1851.

- Un coin des Alpes à Moustiers. Tolon : Aurel, 1855

- Marguerite, ou le Frère et la Sœur. comèdia en 1 acte, en vèrses, imitada de Goethe, Tolon : Impr. de E. Aurel, 1858

- Le gabier de Tamaris. Tolon : Milhière, 1862

- Œuvres complètes. París, Hachette, 1867-1873, 9 vol. I. Marines, 1867 ; II. Le Chantier, 1868 ; III. Bouquet de Marguerites, 1868 ; IV. La Chanson de chaque Métier, 1868 ; V. Regains, 1868 ; VI.-IX. Contes et Nouvelles, 1869-1873 (conten d'unas poesias en occitan)

- La Loire. Tolon : Milhière, 1869.

- Toast à George Sand. Tolon : Milhière, 1876

- Reliquaire. Tolon : Massonne, 1879.

- Toulon après le choléra de 1884. Tolon : Impr. de A. Isnard, 1884

- Choses d’antan et d’aujourd’hui : Tamaris et les Sablettes avant et depuis Michel-Pacha. Tolon : Impr. de A. Isnard, 1889

Correspondéncias

- 12 letras de George Sand a Carle Poncy : véser la transcripcion de las letras en linha sus lo site http://sand.nightangel.fr consacrat a George Sand : anar sus lo site.

- Correspondéncia de Carle Poncy a George Sand, París, Bibliothèque historique de la ville de Paris, fons George Sand, G 3112-G 3142

véser la notícia dins lo Catalogue Collectif de France

- Correspondéncia de Solange Clésinger-Sand e de Carle Poncy. 1863-1891 BnF Cote NAF 14661-14662

véser la notícia dins lo Catalogue Collectif de France

Baile (secrétaire général) du Félibrige de 2006 à 2012, chimiste de formation, il effectua sa carrière dans l’industrie et fut jusqu’à sa mort en 2016 un des militants les plus actifs du Félibrige.

Autres formes du nom

< Alice (pseudonyme)

< Liounèu de Volvent (pseudonyme)

Éléments biographiques

Fils de paysan, il est né en 1947, à Camaret dans le Vaucluse. Scolarisé dans son village, il intègre plus tard le lycée d'Orange où il a comme professeur le poète Pierre Millet. Mais ce n’est que dans les années 1983-1984 qu’il découvre que ce professeur était aussi majoral du Félibrige et poète de talent. En 1972, il a épousé Sylvie. Le couple aura deux filles et trois petits-enfants. Chimiste de formation, sa carrière le conduit au centre nucléaire de Saclay pour s'achever à Marcoule en 2007. Il meurt à Bollène où il résidait depuis 1975, le 6 novembre 2016, des suites d’une longue maladie contre laquelle il se battait depuis des années.

Engagement dans la renaissance d’oc

C’est par l’intermédiaire de l'écrivain et félibre Bruno Eyrier que Jean-Marc Courbet eut ses premiers contacts conscients avec la langue d’oc sous sa forme provençale. En 1978, il rallie l'association Parlaren à Bouléno. En 1982, il y crée le Centre de documentation provençale. En 1990, il intègre le Félibrige. En 1999, à la Santo-Estello de Grasse, il est élu majoral et reçoit la Cigale d'Or de Zani. Il anime des émissions de radio, assure des tournées de conférences, participe à la sauvegarde d'associations félibréennes. En 2006, il est élu secrétaire général du Félibrige, jusqu’en 2012, où sa santé lui interdit de prolonger cet engagement.

Il n’en demeure pas moins très actif : il rédige notamment la revue du félibrige Lou Felibrige, dans laquelle il fait place à toutes les publications en langue d’oc, quel qu’en soit le dialecte et la graphie. Il fait circuler sur internet une version abrégée de chaque livraison, qui atteint un très large public.

C’est souvent lui qui représente, à partir de 2007 et jusqu’en 2012, le Félibrige dans la coordination « Anem, òc » qui organise les grandes manifestations culturelles unitaires. Dans ce cadre, comme dans la revue du Félibrige, il manifeste capacités d’écoute, souci d’unité, et sens du dialogue. Il est d'ailleurs systématiquement présent au festival Estivada de Rodez où il se réjouit de voir réunis tous les militants culturels de la langue d’oc.

Il participe également aux travaux et réflexions du Pen-Club de langue d’oc, lorsque celui-ci est réactivé au début des années 2000 sous la présidence de Jean-Frédéric Brun.

En 2013, le Grand Prix littéraire de Provence lui est décerné pour l'ensemble de son œuvre en provençal.

Il est l'auteur en 1991, aux éditions Parlaren, de Proujèt Fredéri, un roman d’espionnage où le provençal est utilisé à dessein pour parler de modernité.

Dans Prouvènço e Catalougno (Les Presses du Midi, 2010), il fait le résumé de « l’istòri d’uno freirejacioun » et le récit du voyage des Félibres en Catalogne les 3-4 et 5 octobre 2008.

En 2013, il édite, aux Presses du Midi également, l’autobiographie de Pèire Millet, I raro de l'estiéu qui lui avait été confiée par l’auteur au début des années 80.

Sa dernière œuvre, qui lui était chère, est une traduction en langue d’oc de l’œuvre de Rabindranath Tagore, le grand écrivain, peintre et philosophe indien, publiée d’abord en bengali, sous le titre de Gitanjali, puis, dans une édition augmentée, en anglais, sous le titre Song offerings. C’est à partir de la traduction française de Gide en 1913 (quand Tagore obtint le prix Nobel de littérature) que Jean-Marc Courbet, proposa une traduction provençale de cette traduction de traduction. Il était fier d’avoir ainsi contribué à boucler la boucle entre deux prix Nobel : Mistral et Tagore.

Travailleur inlassable, Courbet écrivait notamment dans Li Nouvèlo de Prouvènço e Prouvènço d'aro.

Bibliographie de l'auteur

- Proujèt Frederi, Marsiho : Parlaren, 1991

- « Tradicioun d'aveni », in Prouvènço d'aro, n°118, desèmbre 1997, p. 10

- Prouvènço e Catalougno, Toulon : Presses du Midi ; Félibrige

- L'Óuferto lirico, Felibrige : imp. 2016

Enseignant d’origine paysanne, communiste, participe aux activités occitanistes en Ardèche.

Éléments biographiques

Auguste Chambouleyron est né le 20 avril 1931 à Montagnac sur la commune de Saint Andéol de Vals, en Ardèche. Il a eu une enfance paysanne près de la rivière La Volane. Puis il a été enseignant en français, histoire, géographie, gestion, dans des lycées du département : Largentière, Le Teil et Annonay où il a fini sa carrière. Idéaliste, humaniste, il a foi en l'homme et milite au Parti Communiste. Avide de connaissance, il a étudié un certain nombre de langues étrangères : russe, chinois... Sans oublier sa langue maternelle..

Engagements dans la renaissance d’oc

Chambouleyron a écrit pour Lo Grinhon, le journal trimestriel interne de l'association Parlarem en Vivarés, des textes courts contant ses souvenirs d'enfance, traçant les portraits de personnes de sa famille ou du voisinage. Ces textes sont répartis en deux parties intitulées : Letras d'un Raiòu et La Mamet o contava. La langue utilisée est celle de son enfance, l'occitan de la région d'Aubenas, qu'il écrivait dans en graphie classique. Soucieux de se faire comprendre de son entourage, il utilisait parfois des mots du vivaro-alpin de la région d'Annonay, où il était installé depuis longtemps, et avait le souci de joindre à ses écrits un vocabulaire donnant la correspondance entre les deux parlers. Il est mort le 31 janvier 2014.

Bibliographie de l'auteur :

Son œuvre d'écrivain se résume en une trentaine de textes parus dans Lo Grinhon, de 1997 (n°28) à 2013 (n°77), sous le titre « Letras d’un Raiòu » ou « La mamet o contava » puis rassemblés, accompagnés de photos, d’une carte et de tableaux de sa main, dans une brochure imprimée par ses soins et offerte à sa famille et à ses amis. Une édition publique est envisagée.

« Letras d’un Raiòu » dans Lo Grinhon

- n° 28, prima de 97 : « Març e lo pastre »

- n° 29, estiu de 97 : « E vèja’qui perque me sonhave », « Lo Marevú », « Lo Marcelàs »

- n° 30, endarreir de 97 : « Lo Fernand », « La maire Lucía », « La Victorina delh Clòvis », « La tanta Victorina »

- n° 31, ivern de 97-98 : “Lo cosin Giraud”

- n° 32, prima de 98 : « Quand gardave las chabras »

- n° 38, ivern de 99-2000 : « Quauques proverbes e ditons »

- n° 43, estiu de 2001 : « Aviá ‘na possa coma un soudard », « Recèpta per faire coire un gralhàs »

- n° 45, prima de 2002 : « Dos paures inocents », « lo Toton e la Tatà »

- n° 51, ivern de 2005 : « Costumas d’en bas de dinc lo temps »

- n° 52, prima de 2005 : « Lo paire Colomb d’ès Montanhac »

- n° 54, ivern de 2005-2006 : « Lo paire Fortunet »

- n°63, prima de 2009 : « Lo 8 de mai 1945 vès nosautres »

- n° 65, ivern de 2009 : « Marçau »

- n° 66, prima de 2010 : « Quand moriguèt lo poèta… »

- n° 69, ivèrn de 2011 : « L’òme delh boisson »

- n° 71, estiu de 2011 : « A Sent Ròch vès Antraiga »

- n° 77, prima de 2013 : « Grabuja per d’aiga »

Cronique « La Mamet o contava » dans Lo Grinhon

- n° 34, ivern de 98-99 : « Lo Xavièr la Peta d’ès Lubancs »

- n° 35, prima de 99 : « La vianda d’a l’entorn de l’òs », « l’erba d’a l’entorn delh ranc »

- n° 36, estiu de 99 : « Lo Pière de Tenàs d’ès lo Nogièr »

- n° 37, endarreir de 99 : « L’oncle Ilarion », « Lo Lebraut », « La bòna sœur qu’èra benlèu una espiona »

- n° 39, prima de 2000 : « Atens batema ! »

- n° 40, estiu de 2000 : « Lo petit Jules »

- n° 42, prima de 2001 : « La malimpara »

- n° 44, endarreir de 2001 : « Una istoira de trèva »

- n° 48, prima-estiu de 2003 : « Una glaça per se miralhar »

- n° 50, prima de 2004 : « Charivari »

Poèmes dans Lo Grinhon

- n° 59, endarreir de 2007 : « L’auratge »

Mètge, poèta, escrivan, istorian, contaire en occitan, fondator de la revista La Cigalo Narbounesa.

Autras formas del nom

< Joan de la Ròca (pseudonim)

< Balin Balan (pseudonim)

< Joan de la Pineda (pseudonim)

< Ravailhant (pseudonim)

< Lo Bascalaire (pseudonim)

< Lo Piuletaire (pseudonim)

< Jirmen lo Vièlh (pseudonim)

< Doctor Purgafòrt (pseudonim)

Elements biografics :

Paul Albarèl nais a Sant-Andrieu- de-Ròcalonga (Aude) lo 11 de decembre de 1873 dins una familha modèsta, d’un paire rodièr, maridat a Alexandrina Albèrt que li balha enfin un dròlle al cap de dotze ans de maridatge.

La familha Albarèl es occitanofòna e transmet la lenga a son filh, estent que lo paire pensa que las gènts onèstas se fan comprene dins aquela lenga. Mas vòl tanben far de son filh un saberut e un bon crestian, e lo manda al Pichon Seminari de Narbona ont recep un ensenhament seriós. Aprèp lo bachelierat, Paul s’inscriu a la Facultat de Medecina de Montpelhièr, sosten una tèsi sus la patologia del raquitisme e ven mètge en 1895, a 22 ans.

Comença d’exercir a Carcassona, mas torna lèu dins son vilatge nadiu. En octobre de 1899, marida Lúcia Agel de Nevian ont s’installa e demòra fins a 1914. Es aquí que coneis sas primièras inspiracions felibrencas publicadas jos la fòrma de poèmas en 1902 dins La Terro d’Oc, revista de l’Escolo Moundino, puèi tre 1906, dins La Cigalo Lengadouciano de Besièrs. Es aquí tanben que comença de s’interessar a Rabelais que foguèt estudiant a Montpelhièr, Bordèu, Tolosa e sojornèt a Castras e a Narbona, e qu’emplegava de tèrmes occitans dins sos libres. Paul Albarèl escriu un obratge, Le languedocien dans Rabelais, obratge qu’es encara inedich. Una partida d’aquel obratge foguèt publicada a París per La Société Française d’Imprimerie, lo manuscrich del demai de l’obratge deuriá èstre a la bibliotèca municipala de Narbona. En mai Rabelais es son mèstre, sas facècias balhan lo ton a las farsejadas e comèdias d’Albarel.

Mobilizat, es mandat a Salonica coma mètge-major. Tre sa liberacion, s’installa a Narbona. I assegura la presidéncia del Sindicat d’iniciativa mantuna annada, es membre de la Comission Arqueologica de Narbona e Besièrs e de la Societat d’Estudis Scientifics d’Aude. Demòra a Narbona duscas a sa despartida, a 56 ans, lo 15 de julhet de 1929, dins una clinica de Montpelhièr aprèp una intervencion cirurgicala.

La vila de Narbona inaugura, en 1961, lo bust de Paul Albarèl quilhat dins lo jardin de la Gara, fàcia al baloard Frederic Mistral e prèp de l’estatua del Doctor Ferrol, ancian conse de la vila e aparaire de la tèrra d’Òc. En 1974, son nom es balhat a una carrièra novèla de la vila.

Engatjament dins la Renaissença d’Òc

A comptar de 1902, Paul Albarèl manda sos tèxtes occitans a La Terro d’Oc e a La Cigalo Lengadouciana, puèi als Quasèrns Occitans e a la revista narbonesa Septimanie. Publicada en 1903, sa primièra pèça de teatre, L’Esprit Tustaire, farsejada en dos actes, obten una medalha d’argent als Jòcs Florals de Tolosa.

Es elegit Manteneire del Felibritge en 1904 e Mèstre en Gai Saber en 1911. Ven Majoral del Felibritge en 1918, amb la cigala de Carcassona dicha tanben « cigala de l’Amorièr », qu’èra la d’Aquiles Mir, un dels mèstres espirituals de Paul Albarèl.

Animator inagotable e occitanista arderós, organiza a Narbona doas « Santa-Estèla » en 1912 e 1924 e l’inauguracion del baloard Frederic Mistral en 1923.

En 1911, crèa sa revista pròpria que n’es lo cabiscòl afogat : La Cigalo Narbounesa. D’ara enlà, totes sos tèxtes en occitan i seràn publicats jos sa signatura o las de sos escaisses.

Aquela Cigalo pareis de 1911 a 1929. Demest sos collaborators, se pòt citar : Josèp Anglada, Juli Azemà, Emili Barte, Valèri Bernard, Prospèr Estieu, Josèp Salvat, Ernèst Vieu. La revista coneis un crane succès, en 1929, comptava 1000 abonats. En parallèl, los felibres de la revista crèan l’Almanac Narbonés, vodat a la vida locala. Es editat en 1913 e 1914, puèi de 1923 a 1932. La Cigalo Narbouneso contunha de paréisser de còp en còp, aprèp la mòrt de son fondator, duscas al mes d’agost de 1969.

Lo contengut de la Cigalo Narbouneso es plan variat. Es l’òbra del felibre carcassonés Aquiles Mir que determina la vocacion d’escrivan occitan de Paul Albarèl. Comença per escriure de farsejadas, de contes, de tèxtes cortets d’una vèrbia gaujosa, puèi de comèdias que son jogadas dins las vilas e los vilatges e que li asseguran un grand succès popular. Mas lo felibre es doblat d’un saberut prigondament estacat a l’istòria locala e a la lenga e la literatura occitanas. Publica, a tròces dins sa revista, de julhet de 1926 a junh de 1929 sa Pichoto istorio de la literaturo miechjournalo. I publica tanben d’estudis sus l’istòria de sa vila, puèi de legendas narbonesas que voliá recampar jol títol Lou Roumancero Narbounés, mas la mòrt li daissa pas lo léser de realizar aquel projècte.

Los contes son pas doblidats, contes de sa creacion, contes tradicionals ausits pendent son enfança e contes de Nadal. Cal precisar que lo teatre, las legendas e los contes son versificats. La Vouès de la Pinedo es lo recuèlh de poesia màger de Paul Albarèl, recuèlh prefaciat per Valèri Bernard. Aquela pineda se tròba prèp de son vilatge natal e la trevèt dins son enfança e sa joventut. La Votz de la Pineda es constituida de quatre partidas : la primièra ont canta la natura e las sasons, dins la segonda, celèbra l’amor e las flors, la tresena es vodada al passat, al temps dels Trobadors e dins la quatrena, enaura sa lenga, los felibres e lo poèta l’acaba per un sirventés fogós de vint-e-nòu estròfas : « A la qu’espoutiguet Mountfort ».

Bibliografia occitana de l'autor :

Teatre :

La màger part de las comèdias de Paul Albarèl foguèron publicadas dins La Cigalo Narbouneso e faguèron sovent l’objècte d’un tiratge a l’espart.

- L’esprit tustaire, Tolosa, Berthomieu, 1903.

- Bibo lo Vi !, farcejado en 1 atte, en bersses narbouneses, Toulouse, impr. de G. Berthoumieu, 1904. In-12, 23 p.

- Margarideto, coumedio en 3 attes, en bersses narbouneses... Toulouse, impr. de G. Berthoumieu, 1905. In-16, 80 p.

- La Repoutegairo, Pastouralo, id. 1909.

- Lou Pauras, seno de vendemios Narbona, Vinches, 1913.

- Rebiro Marioun, La Taco de familho, Narbona, Brieu, 1922.

- La femno mudo, Narbona, Brieu, 1922.

- La Lengo mairalo, Narbona, Brieu, 1924.

- L’airetage, Narbona, Brieu, 1925.

- Viva lo vin ! farcejada en un acte, Carcassona [Carcassonne], Institut d'estudis occitans, 1996, illustrations Pierre Dantoine (1884-1955)

Contes :

- Requies Catin pace, Illustration de Gaston Cugnenc. Béziers, Impr. Moderne, In-8°, 35 p. s. d.

- Lou Ministre, Narbonne, A. Brieu, In-8°, 4 p. s. d.

- Amat de Rocoloungo, Las Carmanholos de Saupiquet, La fieiro de Sant Coucounil, Las anguialos de la menino, Narbona, Brieu, 1927.

- Counte de Nadal, Nadal de Medecis, Nadal dal pastre, Nadal d’aucels.

Legendas :

- Lou seti de Narbouno – Ourioundo, legendo narbouneso, Narbona, Vinches, 1913.

- Lou Trauc de la Fado, legendo narbouneso – Lous Ulhals de Mountlaures, legendo narbouneso, Narbona, Brieu, 1921.

- La mort d’Amalric, Lous filhs D’Aimeric, Pireno, legendo narbouneso, Narbona, Brieu, 1927.

- Gvendic, legendo narbouneso, de l'epoco gallo-roumano, Narbonne, A. Brieu, In-8°, 19 p. 1924.

Istòria – Literatura :

- « Narbouno en 1632 », La Cigalo Narbouneso, N° 121, març de 1928.

- « La darnièro proucessiu al pouts de Sant Sigismound », La cigalo Narbouneso, N° 136, junh de 1929.

- « Pichoto istorio de la literaturo miechjournalo », La Cigalo Narbouneso, de 1926 a 1929, (N° 135).

- L'inventeur du sermon du « curé de Cucugnan », Narbonne, A. Brieu. In-8°, 14 p. 1927.

Poesia :

- Lous Meses, Narbona, Toulouse, impr. de G. Berthoumieu, 1905. In-16, 80 p.

- La Vouès de la Pinedo, Narbouno, estamp. F. Caillard, 1914. In-8°, XIII-205 p.,

- A Moulièro, Narbona, A. Brieu, 1922.

- Lou Camin de la Croutz, Narbona, A Brieu, 1927.

- Pastouralo, Toulouse, La Terro d'oc, In-8°, 15 p. 1909.

Autras formas del nom

Lou Felibre de la Naveto

Elements biografics

Juniòr Sans nais lo 3 de decembre de 1820 a Besièrs. Es lo filh de Julian Sans, teissièr, conegut dins son canton per sas Carnavaladas (pichons tèxtes en occitan) e de Joana-Francesa Eustasia. Juniòr Sans marida lo 8 de setembre de 1848 Maria-Anna Benezech, filha d’un perruquièr que li balharà un dròlle, Aimat. Aqueste maridarà en 1871 Josefina Sauret, dròlla de Raimond Sauret, conse de Maurelhan.

Juniòr Sans es, primièr, obrièr estampaire en 1855, abans de venir gerent del Café Jammes sus las Alèas Paul Riquet en 1868. A comptar de 1893, en seguida d’una emiplegia, demòra paralisat fins a sa mòrt dotze ans mai tard, lo 29 de març de 1905.

Engatjament dins la Renaissença d’òc

Son òbra

La primièra òbra publicada de Juniòr Sans es un long poèma premiat per La Societat Arqueologica de Besièrs en 1855 : « Moun bouyache a la mar de Sérigna », (Mon viatge a la mar de Serinhan), que signa coma « obrièr estampaire ». Publica son primièr recuèlh : « Bèit telados » (Uèit teladas) en 1875. Los uèit poèmas publicats dins lo recuèlh son de cronicas de la vida locala, qu’evòcan son amic l’escultor Antonin Injalbert (1845 – 1933) o l’episòdi de la garramanha de colèra que regna a Maurelhan en 1835.

Publica en 1881 un segond recuèlh « Autros bèit telados », (Autras uèit teladas), ont se tròba mai que mai un omenatge al felibre besierenc Joan Laurès (1822 – 1902) e un poèma « A mon paire » ont s’encanha contra Gabrièl Azaïs (1805 – 1888), secretari de La Societat Arqueologica de Besièrs, çò que provòca una rivalitat literària entre eles. Es pas qu’en 1893 que publica son tresen e darrièr recuèlh de Teladas : « Un Moulou de telados », (Un Molon de teladas).

A partir de 1875, data de la publicacion de son primièr recuèlh, inserís l’ensemble de sa produccion escricha en lenga d’Òc dins mai d’un volumes manuscriches. Aqueles recuèlhs que representan tres importants volumes religats son constituits per la màger part de poesias inedichas e nos permeton de seguir la carrièra literària de Juniòr Sans e de descobrir mai de trenta annadas de vida biesierenca.

Son engatjament

Juniòr Sans es un escrivan militant de la lenga d’Òc que concep aquel trabalh coma un engatjament per la memòria de sos aujòls. Sas letras adreiçadas au jove Josèp Lobet – que lo considèra coma son « mèstre » ambe Mallarmé –, balhan de consignas sus l’usatge de la lenga. Son escritura es la del testimoniatge. Reivindica sa filiacion en titolant sas poesias « Telados » e en escrivent jos l’escais « Lou Felibre de la Naveto » en sovenir de son paire tessièr, e tanben en restituissent come eles, dins lo parlar de Besièrs, los eveniments avenguts entre 1850 e 1880. Es atal que transcriu menimosament dins sos recuèlhs manuscriches las pèças escrichas per son paire, mas tanben los testimoniatges notats per son grand sus las vièlhas tradicions de la ciutat. Dins aquela tòca de perpetuar la tradicion familhala, escriu el meteis de « Carnavaladas », que d’unas fuguèron publicadas. Son engatjament dins lo Felibritge es atestat per la regularitat de sa participacion a las fèstas de Sant-Estèla e pels testimoniatges que publica dins sos libres.

Juniòr Sans correspond ambe Frederic Mistral que publicarà sos primièrs poèmas dins « L’Armana Prouvençau ». Mistral li farà una visita lo 5 de mai de 1879 en tornant dels « Jòcs Florals » de Tolosa. Aquel rescontre es descrich dins lo poèma « A ma muso » que publica en 1881. Aquesta annada, participa a la Santa-Estèla de Marselha ont es elegit Majoral del Felibritge, primièr titulari de la « Cigalo de Besiès ». Es a l’origina de la vocacion literària de son compatriòta Frederic Donadieu (1843 – 1899), autor de l’obratge « Les Précurseurs des félibres » (1888), sòci de La Societat Arqueologica de Besièrs, es un dels fondators de la Societat per l’estudi de las lengas romanas, (Montpelhièr, 1869) e vendrà Majoral del Felibritge en 1886.

Òme de Letras, sòci de la Societat d’Estudis Occitans (SEO), puèi de l’Institut d’Estudis Occitans (IEO), actiu a Marselha al costat de Pèire Roqueta.

Elements biografics

Emili Carbon nais lo 29 de mai de 1898 a Agde, filh de Maria Josèp, capitani de long cors, vièlh de 26 ans e de sa molhèr Alengry Idalia Loïsa Marta, sens mestièr, vièlha de 25 ans. Son cabdèt, Rogièr Carbon, participarà a las aventuras editorialas de son ainat. Emili Carbon estúdia al Licèu de Montpelhièr, puèi a la Facultat de Letras e a la Facultat de Drech de Montpelhièr. Licenciat en Letras, presenta una tèsi pel doctorat en sciencias juridicas jol títol « la desavoacion de paternitat ». Marida a Montpelhièr lo 7 de decembre de 1925 Susana Maria Gabrièla Bonnier, auràn tres dròlles.

Los estudis de drech decidisson de son avenir professional, mas es passionat per las Letras. Emili e son fraire fan partida d’una coòrt de joves de la primièra mitat del sègle XX, afogats per la poesia e per la literatura en general, que fondan e animan un fum de revistas literàrias. Veson dins aquelas revistas un mejan de començar una carrièra que farà d’eles d’ « òmes de letras ».

Emili Carbon collabòra a tres revistas de joves a Montpelhièr, çò que provòca aquela passion que lo quitarà pas mai. En 1915, es director de la revista L’Effort des jeunes.

En abrial de 1917, es mandat al 81° Regiment d’Infantariá. Dementre qu’es cimbalièr del regiment, collabòra a La Lanterne de Diogène, jornal bimesadièr dels estudiants de Montpelhièr (n° 1, 1917 – n° 45, junh de 1920). Fusilhièr mitralhaire, son actitud coratjosa li val d’èstre citat a l’òrdre de la Brigada. Es nafrat al combat en setembre de 1918 e decorat de la Crotz de Guèrra ambe estèla de bronze.

Collabòra tanben a Erato, jornal literari e regionalista, organ de l’Associacion regionala dels Liceans, que son fraire n’es l’administrator. Aquela publicacion efemèra – 5 numèros entre genièr e Pascas de 1919 – que son primièr numèro foguèt tirat a mila exemplars, acampa de joves que vendràn de personalitats montpelhierencas. L’associacion Erato organiza tanben de conferéncias, per exemple d’Emili Carbon sus « lo caractèr de las cançons de gèsta e sus Verlaine », e tanben de Rogièr Carbon sus « Renat Bazin e Edmond Rostand ». Cal notar que malgrat son etiqueta « regionalista » cercam de badas un mot occitan dins la publicacion.

Qualques annadas après, Emili Carbon participa activament a la publicacion d’un rar libret antologic : « Les Amitiés languedociennes » (Imp. Firmin e Montane, 83 p., 25,7x 16,7, 1925) illustrat de doas escrinceladuras d’Enric Martin, tèxtes de Paul Valèri, Joan Catel, J.S. Pons, A.J. Tomàs, Enric Bernard, Bernat Larzarius, Joan Cocteau, Joan Camp, Ives Blanc, Paul Castela, Delpont-Delascabras, Enric Chabròl... El meteis i balha de « Prières devant le Christ de Saint-Jean de Perpignan ».

Sas creacions literàrias en francés son eclecticas ; podèm legir un article dins Comoedia (París) del 19 de mai de 1935 : « On crée à Marseille, au « Rideau Gris » une pièce en un acte d’André Gide » ; un roman « Le cordonnet de soie » (ed. Gallimard, coll. Détective, 248 p., 1937). Emili Carbon es coscenarista e dialoguista del filme « Cap au large », sortit lo 25 de setembre de 1942, del realizator Joan-Paul Paulin. Aquel filme de 84 minutas, produch per Francinalp-Fims, foguèt tornat a Gruissan (Aude). En 1953, Emili Carbon collabòra a « La Provence merveilleuse, des légendes chrétiennes aux santons » (Albèrt Detaille) in-4, 145 p., illustrat, ambe un prefaci de Joan Giono).

Quand Lazare de Gerin-Ricard, en 1953, crèa la revista Thalassa a Marselha, convida sos amics e mai que mai los ancians de la Revue de Catalogne a collaborar. Se, a l’origina, la revista bimesadièra a una granda ambicion internacionala e acampa la collaboracion de plumas celèbras, s’aflaquís pro d’aviat e se replega sus Provença. Ven lo luòc de publicacion d’una banda d’amics de joventut dels ideals literaris passits. Emili Carbon – qu’i ten la cronica dramatica – la definirà coma « aquel testimòni dels jorns passats e de nòstra pichòta tropa amistosa que la màger part des sòcis an rejonch l’Ostal del paire, [un testimòni] que cal salvagardar ».(trad.) La revista desapareis en 1965.

Emili Carbon es fach Chivalièr de la Legion d’Onor lo 21 de mai de 1952, alara que Pèire Roqueta recep la Cigala de majoral e la distincion d’Oficièr d’Academia. Las organizacions organisatrises son Lo Centre Provençal de l’IEO, los grops felibrencs e provençals de Marselha e lo movement federalista « La Fédéracion » de Marselha.

Emili Carbon ensenha un cort moment al licèu de Montpelhièr. Puèi farà director de la « Caisse d’Epargne ».Probable qu’es per de rasons professionalas que quita Montpelhièr per Marselha ont ven director d’una societat « d’habitations à Bon Marché » cap a 1930. I deguèt far carrièra, que, en 1968, una de sas letras pòrta per entèsta : « Société anonyme régionale d’habitations à loyers modérés de Marseille, siège social : 21 rue Maréchal Fayolle ».

Engatjament dins la renaissença d’Òc

Per l’estat actual de nòstra documentacion, l’engatjament occitanista d’Emili Carbon sembla estrechament ligat a son amistat ambe un actor màger de la causa d’òc en Provença, Pèire Roqueta. D’efièch a Marselha, s’amistança durablament ambe aquel avocat, òme de letras e occitanista, qu’anima la revista La Coupo (21 numèros entre febrièr de 1918 e octobre de 1919). Emili Carbon participa a totas las iniciativas d’aquel òme per la causa occitana.

En 1926, se tròba còsta Pèire Roqueta per la creacion de las Amitiés méditerranéennes, a Marselha que s’interèssan a la vida e la cultura catalanas e recampan de personalitats coma lo compositor Pèire G. Bourgoin, l’ellenista Guastalla, lo pintre Valèri Bernard, eca... en ligason ambe la Fundació Bernat Metge, l’equivalent catalan de l’Associacion francesa Guillaume Budé, per la traduccion, l’edicion e la promocion des classics greco-romans. Pèire Roqueta e lo director de la Fundació Bernat Metge, Joan Estelrich, se rescontran a Barcelona e crèan una revista en lenga francesa per far conéisser la cultura catalana en Euròpa, ambe la collaboracion d’òmes de letras e d’artistas catalans e franceses, e l’ajuda financièra de Francesc Cambó, òme d’afars, mecènas e òme politic catalan màger. Atal espelís lo 25 de març de 1929, a Marselha La Revue de Catalogne. Pèire Roqueta n’es lo director literari ambe l’ajuda de sos amics de las Amitiés Méditerranéennes : Emili Carbon per cap-redactor, Renat Guastalla, administrator, Rogièr Carbon e Lazare Gérin-Ricard, secretaris de redaccion. Malgrat la qualitat del contengut e lo sosten financièr del mecènas, la parucion de la revista s’arrèsta après son cinquen numèro (1° d’agost de 1929) per manca d’abonats.

Emili Carbon a pas daissat una òbra escricha en provençal. A títol anecdotic, senhalem qu’a dedicat a son amic un poèma en provençal e en grafia mistralenca : « Dins nostre cami » tres quatrens, « Per lou Peire, ambe moun affecioun », datats de Marselha lo 1/1/1938. S’explica : « Excuse-moi de te répondre dans la langue des conquérants, mais si je peux parler la nôtre sans trop de ridicule, je ne la possède malheureusement pas assez pour y mouler ma pensée en l’écrivant ». (2/05/1939) Dins aquela letra ditz aver pas la « flamme dévoratrice » de son amic, mas se ditz « patriote provençal » e jutja « intéressantes » las proposicions de Robèrt Fabre-Luce per la creacion « d’un mouvement de néo-provincialisme » – pròche del separatisme – desvolopadas dins lo Marseille-Matin del 3 o 4 de mai de 1939. Los fraires Carbon son sòcis de la Societat d’Estudis Occitans (SEO), fondada en 1930 e reviscolada en 1939 pel Catalan en exili Josep Carbonell. A aquela data, Emili fa partida de la delegacion de la SEO de Marselha, còsta Emili Bodin, Carles Camprós, Antòni Cònio, Paul Eissavèl, Jòrgi Rebol, Paul Ricard e Pèire-Joan Rodin (Pèire Roqueta). Son nom « Emili Carbon, doctor en Droit » (sic) figura dins la tièra dels membres del Conselh d’Administracion sul papièr a letras de la SEO en 1939.

A la Liberacion, es fondat a Tolosa l’Institut d’Estudis Occitans que prendrà la seguida de la SEO. Quand Pèire Roqueta crèa a Marselha sa seccion provençala, lo Centre Provençal de l’IEO, Emili Carbon lo rejonh. Dins las annadas 1945-1950, alara que Pèire Roqueta balha de corses publics setmanièrs de provençal e de parlicadas a Ràdio-Provença, Emili Carbon, qualificat d’ « animator incomparable » fonda un Cercle Occitan, ambe una formula d’aperitius literaris setmanièrs, en participant al cicle de las « Òbras racontadas » (Mistral e Mirèlha, Calendau, per exemple). Balha tanben conferéncias e debats, per exemple sus l’òbra poetica de Renat Nelli lo 13 d’abrial de 1953, una introduccion a l’Art Roman dins lo cicle medieval en 1960-61, una conferéncia sus Manolo Hugué a la « Maison Gasconne » en febrièr de 1978... Lo centre se vòl un fogal de cultura umanista, provençal mas tanben dubèrt a tota l’Occitània, Catalonha compresa, embraçant totes los aspèctes de la cultura. Es tanben un luòc de difusion de las idèas regionalistas e de debats. Atal fa un expausat lo 12 de genièr de 1953 sul Neo-regionalisme qu’es seguit de debats e un autre intitulat : « Qu’est-ce que l’Occitanisme ? » al Fogal Massalia dins las annadas 1970.

Pendent mantun decenni, Emili Carbon es donc un pròche collaborator de Pèire Roqueta. Es sòci del Conselh d’Administracion del Centre Provençal, atal coma Amedèu Muset, professor d’espanhòl e Mme Maïte Pin-Dabadie, femna de letras que parteja sa vida entre Banhèras de Bigòrra e Marselha. N’es, un temps, lo vicepresident e es per aquesta rason que presenta lo conferencièr Ròbèrt Lafont vengut parlar de « La miugrana entredubèrta » lo 14 d’octobre de 1960. Es abonat a Òc e a las Annales de l’IEO e participa financièrament a la Causa, es en mai membre del Conselh d’Estudis de l’IEO (veire las tièras de 1947, 1949 e 1962). Collabòra a L’Ase negre, organ occitanista mesadièr, successor d’Occitania, fondat pel trio Robèrt Lafont, Leon Còrdas e Elena Cabanas en 1946. Es atal qu’escriu un editorial en primièra pagina del numèro 7 de febrièr-març de 1947, « Faire Province ». En 1955, participa ambe Pèire Roqueta, Pèire-Loís Berthaud, Robèrt Lafont e un cèrt Gerard (que son pichon nom es desconegut) al projècte – que farà meuca – de la publicacion : »Presentation de la Provence » que deviá realizar l’IEO. Aquela iniciativa seguissiá la parucion l’annada d’abans de la brocadura « Presentation du Languedoc » qu’i participèron Carles Camprós, Max Roqueta, Robèrt Lafont, Max Allier, Leon Còrdas... ambe un prefaci de Joan Cassou.

En 1963, ven de prene la retirada quand legís dins Òc la debuta del roman de Joan Bodon « Lo libre dels grands jorns » que l’impressiona favorablament : « J’admire non sans quelque nostalgie ces jeunes » e constata ambe tristesa, que, per el, « il est un écrivain mort jeune ». (Corr. del 13/08/1963 adreiçada a Pèire Roqueta).

Dins la pontannada 1960-1970, la question de la regionalizacion anima los debats publics qu’i participa lo Centre Provençal. Dins lo selhatge de mai de 1968, ambe l’arribada d’una novèla generacion de militants, lo movement occitan se radicaliza. Aquela evolucion agrada pas al Conselh d’Administracion del Centre Provençal ( que Carbon ne fa partida), partisan d’un regionalisme umanista. Lo Centre Provençal quita l’IEO e pren lo nom de Centre Provençal de Culture Occitane. Explica publicament las rasons d’aquela separacion dins un fuèlh titolat : « Occitanisme et Marxisme, une mise au point du Centre Provençal de Culture Occitane » (roneotat, sens data ni signaturas) qu’afortís son « regionalisme umanista » e s’aubora contra la « pretencion » d’unes occitanistas « d’analisar la situacion del Pòble d’Òc ambe una optica de lucha de las classas e d’establir atal una relacion estrecha entre l’Occitanisme e lo Marxisme ».

Fondator de l’Escolo de Mount-Segur (1894), de l’Escòla Occitana (1919) e del Collègi d’Occitània (1927), director de la revista Lo Gai Saber (1919 – 1933), e Majoral del Felibritge (1900), Prospèr Estieu es una de las personalitats màgers de la renaissença occitana del sègle XX. Son activitat literària coma politica e militanta es ara considerada coma una de las primièras emanacions de l’occitanisme contemporanèu.

Altras formas del nom

< Prosper l'Été (pseudonim)

< Prosper l'Estiu (pseudonim)

< Jan d'Oc (pseudonim)

< Jan de la Ròca (pseudonim)

< Jean d'Occitanie (pseudonim)

< Jean Trouvère (pseudonim)

< La Cigala de l'Ort (pseudonim)

Elements biografics

Prospèr Estieu nais lo 7 de julhet de 1860 a Fendelha, al sud de Castèlnòu d’Arri. Aprèp d’estudis al Collègi de dròlles de Castèlnòu d’Arri e al Pichon Seminari de Carcassona ont estúdia lo latin e lo grèc, es nommat regent en 1879 a Corsan dins Aude.

Doas annadas mai tard, regent a Brunèls, prèp de Castèlnòu d’Arri, rescontra August Forés en virada electorala per las eleccions legislativas de 1881. L’acòrdi es immediat que los dos òmes partejan de fòrtas valors republicanas a anticlericalas. Fondan atal un an aprèp una revista francesa, La Poésie moderne que conèis pas que sèt numèros e ont Estieu , jos l’escais de Prosper l’Eté, es cargat de la partida redaccionala, sonque en francés. Publica, totjorn en 1882, son poèma « L’Ecole » e Forés ne signa lo prefaci.

Aprèp una parentèsi de dos ans dins lo jornalisme, Estieu decidís de tornar prene son mestièr de regent e es nommat a Clarmont sus Lauquet, prèp de Limós. Escriu a comptar de 1887 de cronicas regularas dins La Revue méridionale, creada a Carcassona per Gaston Jordana, conse de la ciutat e futur majoral del Felibritge.

L’annada 1891 es una virada dins la vida de Prospèr Estieu, es l’annada de la despartida de son amic e complice August Forés. Aqueste, sebelit un primièr còp segon lo rite catolic, es enterrat tornamai, drech fàcia a l’Orient segon la tradicion francmaçonica.

Aquelas funeralhas son l’escasença d’un rescontre fondamental per Prospèr Estieu, la d’Antonin Perbòsc que partejarà ambe el una complicitat egala a la qu’entreteniá ambe Forés. Los dos amics juran de contunhar l’òbra occitana del poèta defuntat. Es aquela data que marca la naissença de l’engatjament occitan de Prospèr Estieu, qu’aviá pas jamai fins aquí escrich en lenga d’òc.

Engatjament dins la Renaissença d’Òc

Descobèrta de l’occitanitat e primièrs trabalhs (1892 – 1899)

En seguida de son rescontre ambe Antonin Perbòsc, Prospèr Estieu aderís a doas associacions de promocion de la lenga d’òc : L’Escolo Moundino de Tolosa, puèi L’Escolo Audenco ont publican ja Gaston Jordana e l’autre escrivan audenc màger d’aquela epòca, Aquiles Mir. Sas produccions occitanas començan de se multiplicar. En 1892, fonda lo setmanièr Le Lengodoucian ont tre lo primièr numèro, argumenta per un ensenhament sistematic de l’occitan a l’escòla primària, mens d’un desenat d’annadas aprèp las leis de Juli Ferry sus l’instruccion obligatòria gratuita e laïca. Son primièr editorial se conclutz per un tarabastós :

« Quand aurem fait la counquisto de las escolos primàrios, l’Aveni nous apartendra. »

En 1895, publica son primièr recuèlh de poesias occitanas : « Lo Terradou » ont s’afirma come lo successor d’August Forés, fisèl a sas idèas federalistas e de lucha contra la dominacion francesa sus las contradas occitanas.

En 1896, fonda, ambe los felibres ariegeses L’Escolo de Mountsegur e la revista Mount-Segur que pareis duscas a 1899. Se diferéncia de las autras revistas per de tematicas omnipresentas ligadas a l’albigeisme, que son simbòl mai conegut prèsta son nom a la revista.

Naissença de l’occitanisme contemporanèu (1900-1939)

Aprèp l’arrèst de la publicacion de la revista Mount-Segur, Prospèr Estieu publica « Bordons pagans », i desvolopa pel primièr còp las règlas d’una novèla grafia per l’occitan ont son presentas las premícias de la grafia actuala. Desvolopa aquela grafia a partir de 1901 dins la segonda seria de la revista Mont-Segur qu’estampa dins son pròpri ostal a Renas-lo-Castèl fins al mes de decembre de 1904. Es elegit Majoral del Felibritge en 1900 e mèstre ès jòcs de l’Academia dels Jòcs Florals en 1902.

A partir de 1903, al sen del Felibritge, se posiciona fermament contra los felibres provençals e lo Capolièr Pèire Devoluy. Alavetz crèa una novèla escòla – que prendrà lo nom en 1919 d’Escòla occitana – abandona la grafia tradicionala del Felibritge e causís per bandièra lo nom « occitan » plan pauc emplegat d’aquel temps, e promòu fermament d’idèas republicanas e anticlericalas, totjorn dins la continuitat d’August Forés. Es tanben a aquel moment que desvolopa sa linha ideologica, sensibla mai que mai dins la revista Mont-Segur que dirigís ambe Antonin Perbòsc.

I retròbam las quatre grandas problematicas que marcaràn lo movement occitanista del sègle XX : lo reviscòl de la lenga dins son unitat en s’inspirant del sistèma grafic emplegat pels Trobadors a l’Edat Mejana, l’emergéncia d’una literatura originala escricha dins aquela novèla grafia, una novèla lectura dels rapòrts Nòrd / Sud dins l’istòria de França e l’innovacion pedagogica aliada a la reivindicacion de l’ensenhament de l’occitan a l’escòla. Se d’unas d’aquelas tematicas foguèron envisatjadas pel Felibritge al sègle XIX, pas cap foguèt tan desvolopada fins aquí.

Puèi publica mantun obratge : « Flors d’Occitania » (1906), « La Canson occitana » (1908), e « Lo Romancero occitan (1912 e 1914). En 1911, tempta de far erigir a Fois una estatua a la Perfiècha catara Esclarmonda e de ne faire la manifestacion del Felibritge Roge. Renóncia pauc aprèp, per manca d’afiscacion e a causa de la critica fòrt negativa de son libre « La question d’Esclarmonde » ont multiplica enganas e aproximacions istoricas.

Après la guèrra, pren la direccion del Gai Saber fins a 1933 e fonda son associacion de promocion de la lenga e de la cultura occitanas, Los Grilhs del Lauragués, puèi en 1927, Lo Collègi d’Occitània, associacion d’ensenhament de la lenga e de la cultura occitanas.

Publica a comptar de 1926 una darrièra tièra de recuèlhs : « Lo Flahut occitan, Las Bucolicas de Vergili » (1926), « Lo Fablièr occitan » (1930) e « Las Oras cantairas » (1931) ont se sentís l’influéncia catolica de mai en mai fòrta de son darrièr discípol, lo futur canonge Josèp Salvat. En 1933, se retira ençò de sa filha e se morís en 1939, reconciliat ambe la fe catolica per l’abat Salvat, majoral del Felibritge. Aqueste prendrà la seguida de Prospèr Estieu al cap de L’Escòla occitana e de la revista Lo Gai Saber.

Lespoux, Yan

Martel, Philippe

Verny, Marie-Jeanne

Albèrt Bodon-Lashermes, nascut e mòrt al Puèi de Velai, doctor en drech, erudit local, jornalista, felibre (mèstre en Gay-Saber, vice-sendic de la Mantenença de Velai dins las annadas 30).

Elements biografics

Albèrt Bodon-Lashermes nais lo 28 de febrièr de 1882 al Puèi, filh de Jòrdi Bodon e Loïsa Lashermes. Coma son paire e sustot son oncle Albèrt Bodon passionat d’istòria locala e autor d’importants trabalhs genealogics, a un gost marcat per l’istòria regionala. Tre l’atge de 17 ans, escriu de pèças de teatre, sa primièra es estampada en 1899. Aprèp d’estudis de drech e una tèsi de doctorat sus la senescalciá presidiala del Puèi (1908), s’interèssa a l’istòria, a la genealogia e al folclòre del Puèi e de la region de Velai, e publica d’obratges nombroses sus aquel subjècte. Albèrt Bodon-Lashermes s’escantís lo 11 de julhet de 1967 al Puèi ont es sebelit. Daissa una òbra consequenta de poèta, autor de teatre, istorian e folclorista. Una partida de sas colleccions se tròba als Archius departamentals de Naut Leir e la partida occitana al CIRDOC.

Engatjament dins la Renaissença d’Òc

Jornalista al front

Occitanofòn e engatjat dins lo grand movement de renaissença regionalista de la debuta del sègle XX, dirigís l’escòla felibrenca del Puèi que pren lo nom d’Escolo Peire Cardenal en 1913. Rescontra Frederic Mistral que li prefàcia son obratge Glòri óublidado : pouèmo prouvençau. Mobilizat en 1914, ven sergent major al 286° regiment d’infantariá e fonda, lo 28 de genièr de 1915, l’escòla felibrenca L’Escolo dóu Boumbardamen dins una trencada de Lorena, a Remières, que recampa per la màger part de felibres de Velai. L’Escolo dóu Boumbardamen publica L’Echo du Boqueteau, jornal artesanal policopiat a l’alcoòl, concebut e escrich sul front, que propausa de tèxtes en francés e en occitan duscas a 1916, puèi una edicion n’es creada sonque en occitan de Provença. Bodon-Lashermes n’es lo cap-redactor de 1915 a 1919. Es a l’entorn de Bodon que se retròba la màger part dels escrivans felibres del front per participar a aquela aventura editoriala que reünís en particular Màrius Joveau, Loís Abric, Pèire Causse o encara Francís Pozòl.

Cap-redactor actiu

Lo jornal La Crounico de Sant Maiou que n’es lo cap-redactor de 1912 a 1923 pareis pendent tota la guèrra abans d’èstre domiciliat « en sa vigno de Chaussoun pròchi lou Puei-Santo-Mario (Auto-Lèiro) » duscas a 1925. Es tanben cap-redactor d’autras publicacions regionalistas, Le Petit Vignard (1897-1911), Terre Vellave (1924-1935), Terroirs (1936-1955) e president de l’Academia de Velai duscas a 1956.

Léon Géry (1839-1933) est un auteur, acteur et directeur de théâtre populaire toulousain d'expression occitane, connu sous le pseudonyme du « Garrélou » (garrèlon en graphie classique, diminutif affectif de garrèl, « le boîteux »).

Autres formes du nom

Victor-Marie Géry (nom d'état-civil – donnée incertaine – forme erronée)

Pseudonymes connus

Lé Garrélou

Éléments biographiques

Léon Géry naît en 1839 1 et passe son enfance à l'hôtel de l'Europe, place Lafayette à Toulouse, dont son père était le gérant. Ouvrier lithographe de formation, il commence une carrière théâtrale dès l'âge de quatorze ans comme danseur figurant pour le Grand Théâtre du Capitole et les différents théâtres de Variétés qui se multiplient dans le Toulouse de la seconde moitié du XIXe siècle. C'est au cours d'une représentation qu'il fait une chute par une trappe de scène mal fermée. L'accident le rend boiteux et compromet sa carrière d'acteur dans les genres majeurs, et davantage encore de danseur.

Léon Géry, alors âgé de vingt ans, se tourne vers la « comédie locale » en langue occitane et invente le personnage du « Garrélou ». La pièce éponyme a été créée vers 1861 au Café Bonafous, rue Compans. Elle est sans cesse rejouée pendant la décennie, pour les soldats blessés pendant la guerre de 1870, dans les différents théâtres de Variétés toulousains dans les années 1880 et 1890 puis en tournée en Haute-Garonne et dans les départements voisins dans les années 1900. Léon Géry semble cependant absent des théâtres toulousains entre 1886 et 1895, sans doute après un différend avec le petit monde des théâtres de Variétés de la ville. Pendant ces années-là, la troupe a élu domicile au casino de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne). Au cours des années 1900 disparaissent les mentions du théâtre du Garrélou dans la presse et les programmes.

À partir des années 1880, Léon Géry est aussi présenté dans les programmes comme « directeur » des lieux de spectacle où se jouent ses pièces. On parle alors du « théâtre du Garrélou » ou de la « troupe du Garrélou ». La troupe de Léon Géry est composée de ses enfants 2 et de comédiens amateurs. Si la pièce Lé Garrélou semble être un classique populaire fréquemment recréé, la production de Géry est prolifique : on dénombre plus d'une vingtaine de créations jouées régulièrement entre les années 1860 et 1900.

À partir du début du XXe siècle, le théâtre du Garrélou passe de mode. On retrouve la troupe Géry en tournée dans les communes de la Haute-Garonne ou de l'Ariège. Mais le théâtre « patois » de Léon Géry a perdu de sa superbe. En 1910, le théâtre du Garrélou « se joue encore dans les faubourgs » 3 toulousains mais en 1917 l'Express du Midi parle de Léon Géry comme un lointain souvenir d'un théâtre « patouès » tombé en désuétude. Le journal rappelle cependant l'extraordinaire popularité de ce théâtre à son âge d'or dans les années 1880-1890 : « Et il y eut aussi le bon théâtre local, le théâtre patouès ! Ce théâtre était dirigé par un certain Léon Géry, acteur, auteur, impresario. La famille Géry était d'ailleurs une famille de comédiens ; tout le monde montait sur les planches. Le gros succès de la troupe Géry fut le Garrélou (faut-il traduire : Le Boîteux ?), le Garrélou, qu'avec tant d'autres M. Pasquier le très distingué archiviste départemental, allait applaudir tous les soirs. Dès lors, le théâtre Géry devint tout simplement « Le Garrélou », et l'on allait « au Garrélou comme l'on allait au Capitole. Citons parmi les pièces patoises à succès : Lé Grougnaou de Bourrassol, Lé Faouré dé Périolo, Lé Counscrit dé Mountastruc, Très linotos per un cardi. Et j'en passe... J'en passe ! » 4 Lors de sa mort en 1933, un modeste article nécrologique et plutôt irrévérencieux indique l'oubli dans lequel Léon Géry était tombé : « On annonce la mort de Léon Géry qui, sous le nom de Garrélou, se fit autrefois une petite notoriété dans les faubourgs toulousains, où il jouait des farces de sa composition en dialecte populaire. Il n'avait rien publié de son vivant. L'impossibilité de communiquer avec lui avait découragé les sympathies les plus tenaces. Aussi son nom et son œuvre n'étaient-ils plus qu'un lointain souvenir. Il est mort à son domicile, 10, rue Dom Vaissette, à 95 ans. » 5

L’œuvre du Garrélou

Avec plus d'une vingtaine de pièces de théâtre comiques en occitan jouées dans la seule décennie 1885-1895 6, l’œuvre de Léon Géry représente en quantité une des œuvres théâtrales d'expression occitane les plus importantes de la fin du XIXe siècle, bien que n'ayant laissé quasiment aucune trace écrite, à l'exception d'une courte saynète, Lé Counscrit dé Mountastruc, publiée anonymement en brochure de 4 pages vers 1874.

Il s'agit de comédies de mœurs dans la tradition du théâtre populaire et du théâtre de variétés, parfois en trois ou cinq actes, mais le plus souvent des « piécettes », « pochades » et saynètes en un seul acte, contenant des passages chantés, et qui étaient jouées dans un programme de divertissements variés.

Hormis la brochure du Counscrit, les pièces de Garrélou ne furent jamais éditées. Une grande partie de son répertoire, sans doute manuscrit, aurait été détruit lors de l'incendie du Théâtre des Variétés en mai 1907 7. Seuls des fragments, qui étaient alors en possession de leur auteur, sont reproduits en feuilleton dans « Les mémoires du Garrélou », série d'articles publiés au cours de l'année 1925 dans le Journal de Toulouse.

Les programmes de théâtre qui sont annoncés dans la presse toulousaine (le Journal de Toulouse notamment) montrent qu'entre 1885 et 1895 le théâtre du Garrélou est à son apogée. En 1895, le Dictiounari moundi de Jean Doujat 8 consacre un article au « Garrélou » et indique qu'en « langue toulousaine », le terme désigne la pièce très populaire, son auteur, le théâtre où elle se joue voire un genre de théâtre local à part entière. La même année Lé Gril de Toulouso, journal patoisant et populaire dirigé par Gabriel Visner, consacre son numéro de juin à Léon Géry : « E n'es pas uno minço probo de poupularitat qu'aquélo counstataciou d'un directou, aoutou è jougaïré dins uno troupo dé coumédiens, què béï lé noum dél prencipal persounatché dé sas créacious serbin soul à désinna soun janré, sas salos dé téatrés, dincos a'n el mèmo » 9 . En 1898, Léon Géry figure parmi le panthéon de « l'Escolo toulouseno » dans la préface de l'Histoire de Toulouse de Louis Ariste et Louis Braud : « avec la France nous sommes fiers de tous les poètes d'entre Villon et Verlaine, mais avec Toulouse nous glorifions les chanteurs ensoleillés d'entre Goudouli, Mengaud, Visner, sans en excepter Gruvel et le Garrélou. 10 »

Bien que relégué par les critiques dans un théâtre de divertissement populaire, Léon Géry s'inscrit dans une histoire littéraire toulousaine. Ariste et Braud avaient déjà noté que sa pièce La Laïtaïro dé Soupotard avait sans doute été inspirée d'une pièce de Jean-Florent Baour (1724-1794) : La Laytayro de Naubernad. Dans ses « Mémoires », Léon Géry évoque son amitié avec le poète-cordonnier Louis Vestrepain (1809-1865), qu'il reconnaît comme son « maître ». Il évoque également son admiration pour le poète occitan Pèire Godolin (1580-1649) ou encore pour les Joyeuses recherches de la langue toulousaine d'Odde de Triors, texte macaronique savoureux, véritable art poétique de la langue verte des Toulousains du XVIe siècle. Nombreux furent ceux qui ont réduit le théâtre de Léon Géry à un théâtre patoisant, un théâtre de « colhonada » 11 pour les plus acerbes, ne relevant que rarement la filiation que l'auteur pouvait entretenir avec une tradition macaronique et burlesque toulousaine. Jusque dans Lé Gril, journal qui se revendiquait pourtant « patois » et « populaire », et qui n'afficha jamais d'ambition littéraire, on peut lire en 1895 cette critique du théâtre du Garrélou : « ...La padèno ! Aquel mot mé fa sousca qué dins aquèlo del Garrélou sé cousén toutjoun les mèmos légumos dé pècos è qué mé parés estré l'ouro dé fa cousino noubèlo... » 12