Explorar los documents (1133 total)

Indians ? Les derniers locuteurs natifs de l’occitan ne le sont-ils pas quelque peu ? Agonie d’un monde, de toute une mythologie, d’une culture...Vers la fin des années vingt, on bâillonnait Pili et tous les gamins dans la cour des écoles limousines...

À travers chant de montagnards insoumis, blues de fin des temps, poème graffiti scandant les blessures du monde, ERMS réuni autour de l’envoûtant chaman « limousindien » Bernat Combi, s’attache à raviver les dernières braises d’une mémoire blessée, humiliée... Ce nouveau spectacle mêlera la poésie à la musique, dans un univers à la fois baroque, mystique, tribal,enraciné dans la tradition.

D’après les textes de Marcela Delpastre, Pau-lois Granier, Jan dau Melhau, Serge Pey, Dylan Thomas, Nâzim Hikmet, Edouard Glissant, Paroles sages d’Amérindiens : Crazy Horse et Chief Seattle.

CONTACT

Bertrand Mougeot (Limouz'art Productions) :

05 87 75 72 63

limouzart@gmail.com

Limouz'art Productions

40, rue CCharles Silvestre

87000 Limoges

SITES WEB

Présentation de ERMS sur le site de Limouz'art (avec des extraits audio)

Toutes les infos de Erms sur le site du groupe

EQUIPE

Bernat Combi : Chant et percussions

Philippe Sourrouille : Accordéon, synthétiseur, clavier

Jacky Patpatian : Guitare électrique

REGARD EXTÉRIEUR : Fabrice RichertTRADUCTION OCCITAN : Bernat Combi

CRÉATION LUMIÈRES : Julien Desbrosses

TECHNICIEN SON : Harold Gaudard

PRODUCTION et TOURNÉE : Bertrand Mougeot

PHOTO : Éric Bloch / Valentin Campagnie

PRODUCTION : Limouz'art productions

COPRODUCTIONS: L'OARA - Office Artistique de la Région Aquitaine, l’Agence Culturelle Départementale de Dordogne-Périgord, Le Centre culturel La Mégisserie - EPCC Vienne-Glane à Saint-Junien, les Centres culturels Municipaux de Limoges, L'org&com - festival Estivada de Rodez, le festival des Nuits Atypiques en Sud Gironde.

AVEC LE SOUTIEN : Centre culturel municipal Le Metronum à Toulouse, le Rocksane - SMAC de Bergerac, la Mairie de Mareuil sur Belle

SUBVENTIONNÉ PAR : La DRAC du Limousin, le Conseil Régional du limousin, Le conseil Départemental de Haute-Vienne

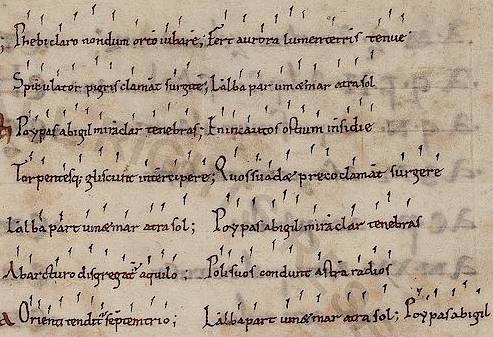

L'alba bilingua originària de l'abadiá de Fleury (Saint-Benoît-sur-Loire) es un cort poèma religiós fargat per lo cant liturgic, compausat dins la segonda mitat del sègle X e format de tres estròfas en latin e d'un repic en lenga romana que sa natura exacta es a l'ora d'ara encara discutida.

S'agís d'un cant liturgic, una « cançon d'alba » alegorica, a significacion religiosa que descriu lo fenomèn astrologic de l'alba e l'apèl d'un « desrevelhaire » als pigres ( « pigri » ), imprudents ( « incauti » ) e assomelhats ( « torpentes » ). Lo repic roman d'aquela Alba constituís la responsa dels « pigres » a aquel apèl.

La metafòra de l'alba poiriá remandar al tèma escatologic (relatiu a la fin del monde) de la venguda del Crist qu'anóncia la fin del temps o lo de sa resurreccion. L'identificacion de la lenga del repic - sovent considerada coma d'ancian occitan de la forma arcaïca o corrompuda - fa l'objècte de debats importants pels especialistas dempuèi sa descobèrta en 1881 per lo filològ alemand Johannes Schmidt (1843-1901). Se la lenga e la significacion del repic contunhan de faire debat, l'Alba de Fleury demòra pasmens un testimoniatge rare del procediment a l'òbra dins l'Euròpa romana al cap de l'an Mil e que menèt a l'emergéncia d'una literatura en lenga vernaculària, movement dins loqual l'occitan ocupa una plaça a despart. Ne testimònian sas doas poesias religiosas de la primièra mitat del sègle XI (lo Boeci e la Canso de Sancta Fides d'Agen) e mai que mai, mens d'un sègle après, las primièras manifestacions de la lirica dels trobadors, promesa a una abondància creativa sens egal.

L'alba bilingua es coneguda d'après una còpia unenca, notada sus lo canton superior d'un fulhet al dintre d'un recuèlh de poèmas de Fulgence e d'escriches juridics (sègle IX-X). Cada linha de tèxte conten una notacion musicala en neumas plaçadas en dessús.

Consultar lo document numerizat :

Consultar lo fulhet 50v. del codex Reg. lat. 1462 de la Biblioteca apostolica vaticana sus http://digi.vatlib.it/view/MSS_Reg.lat.1462/0104

Résumé

Le Théâtre de Béziers désigne l’ensemble des pièces créées et jouées à Béziers lors des fêtes des Caritats au début du XVIIe siècle. Ces pièces constituent un corpus unique, témoignage de la création dramatique continue sur près d’un demi-siècle dans une ville de province.

Autres appellations connues

Teatre des Caritats

Théâtre des Caritats

Exemplaires connus ou conservés

Les textes du Théâtre de Béziers nous sont connus par les publications de l’imprimeur Jean Martel qui les édite à l’époque même où elles sont jouées. Alors publiées pour servir de livret lors du spectacle, la plupart de ces pièces, étaient éditées sous forme de fascicules, réduisant leur durée de vie dans le temps. Connues sous forme de pièces isolées, elles ont aussi fait l’objet d’une édition sous forme de recueil réunissant sous une pagination continue certaines d’entre elles, en 1628, en 1644 et en 1657.%20.jpg)

Les recueils les plus importants ont pour titre :

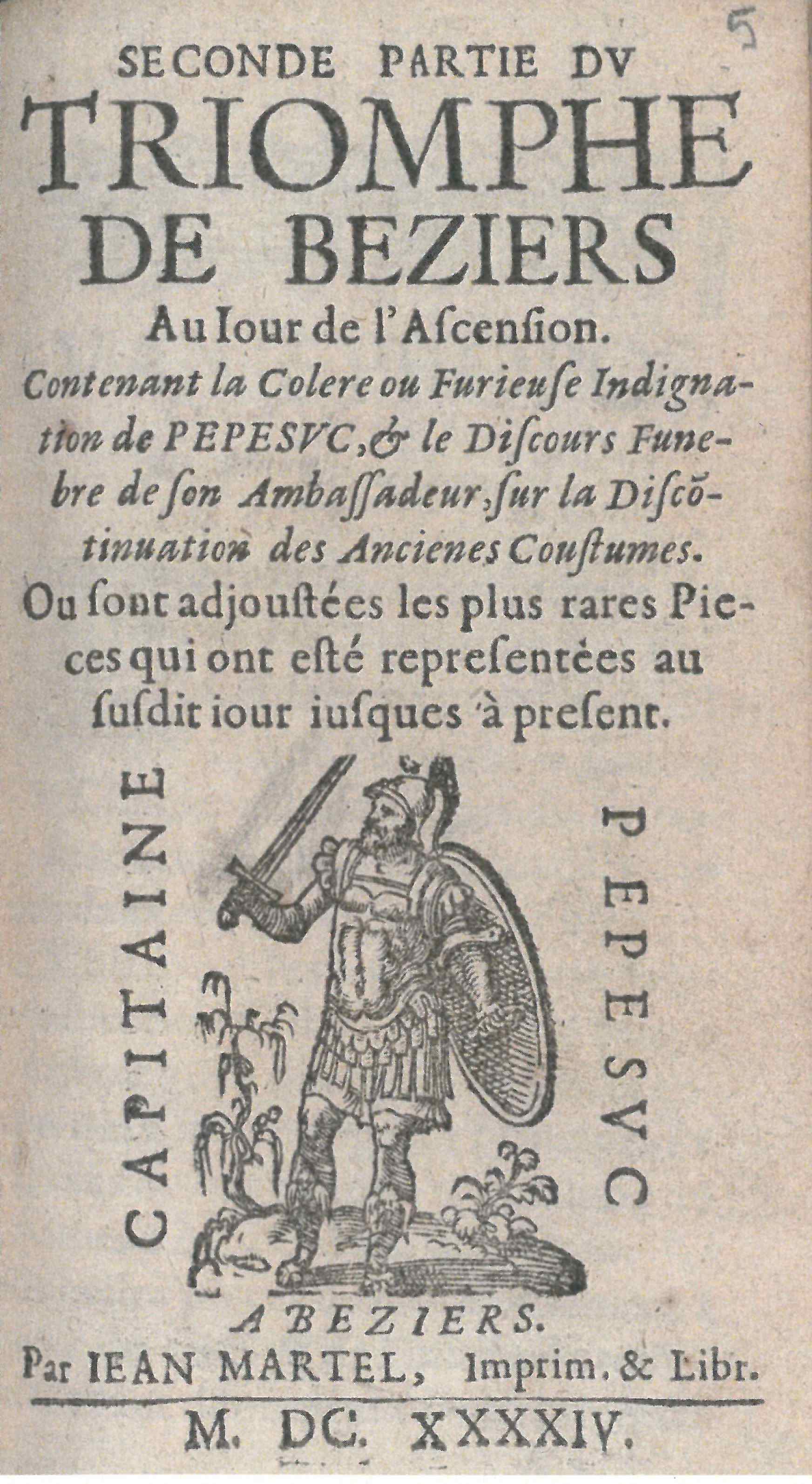

L’Antiquité du triomphe de Béziers au jour de l'Ascension. Contenant les plus rares histoires qui ont esté représentées au susdit jour ses dernières années. (A Besiers par Jean Martel, imp. & libr., 1628) et Seconde partie du Triomphe de Béziers au jour de l’Ascension, contenant la Colère ou furieuses indignation de Pepesuc, & le discours funèbre de son Ambassadeur sur la discontinuation des anciennes coutumes. Où sont ajoutées les plus rares pièces qui ont été représentées au susdit jour jusques à présent. (A Besiers par Jean Martel, imp. & libr., 1644).

L’extrême rareté et la dispersion de ces productions imprimées maintiendront ces pièces méconnues jusqu’à la moitié du XIXe siècle avec les publications de la Société archéologique de Béziers.

Note de contenu

Le Théâtre de Béziers se compose de pièces, de dimension, de sujets et d’ambitions divers. Ces pièces sont un témoignage précieux sur ce que pouvait être une activité de création dramatique continue sur près d’un demi-siècle (des années 1600 à 1660) dans une ville moyenne du Sud du royaume au XVIIe siècle.

Ces pièces sont jouées à l’occasion des fêtes dites des Caritats ou fêtes des Charités organisées par les confréries lors de l’Ascension, d’où le nom de Teatre des Caritats. La première mention en est faite par le troubadour de Béziers Johan Esteve en 1284. Ces fêtes, expression de la cohésion d’une communauté et de l'adhésion de ses membres, sont l’occasion de mettre en scène les héros et les emblèmes de la cité aux origines légendaires. Parmi ceux-ci figurent Pépézuc personnage protecteur de la ville incarné par un monument romain transformé pour l’occasion en totem et symbole festif. Cette mise en scène s’accompagne de La Galère sorte de chariot aux allures de vaisseau promené à travers la ville. Le Chameau - lo Camel, animal totémique de Béziers, dont l’histoire se confond avec celle de Saint-Aphrodise l’évangélisateur, est guidé à travers la ville par le personnage de Papari.%20+1-alleg.jpg)

Le déroulement des fêtes des Caritats s’inscrit dans un rituel précis avec son défilé, ses lieux de passage, ses personnages et ses prises de paroles qui déroulent toute l’histoire de la cité. Le cortège qui représente l’ensemble des classes de la société s’organise derrière lo Camel guidé par Papari, les magistrats en costume, les bannières des corporations et les chars décorés dont la Galère.

La représentation des pièces du Théâtre de Béziers intervient une fois que le cortège a atteint la place de l’Hôtel de ville, sur les chariots qui servent de scène. L’hommage est ensuite rendu à Pépézuc devant sa statue à la fois symbole de puissance et de fécondité. Tout au long de ces fêtes, le pain et le vin sont distribués aux pauvres de la ville par l’ensemble de la population qui participe ainsi aux Caritats.

Les éléments de ce rituel burlesque et carnavalesque se retrouvent dans les pièces du Théâtre de Béziers qui immortalisent par la littérature ces réjouissances populaires. Elles servent à perpétuer dans le temps les légendes, les coutumes et traditions locales et mettent en scène tous les personnages présents dans l’histoire de la Cité.

L’ensemble du Théâtre de Béziers représente 24 pièces, pastorales, tragi-comédies, dialogues et monologues qui ont pour titre:

-

Histoire de Pepezuc, faite sur les mouvements des guerres, représentée à Béziers le 16 mai 1616 (1628)

-

Le jugement de Paris, l’avocat Bonnet (1628)

-

Histoire de la réjouissance des chambrières de Béziers sur le nouveau rejaillissement d’eau des tuyaux de la fontaine en l’année 1616 (1628)

-

Les amours de la guimbarde (1628)

-

Histoire de Dono Peirotouno (1628)

-

Plaintes d'un paysan sur le mauvais traitement qu’il reçoit des soldats (1628)

-

Pastorale de Coridon et Clerice (1628)

-

Histoire du valet Guilhaumes et de la chambrieiro Antoigne (1628)

-

Pastorale du berger Celidor et de Florimonde sa bergère [1629]

-

Histoire du mauvais traitement fait par ceux de Villeneuve à la ville de Béziers pendant la contagion [1632]

-

Histoire pastoriale représentée dans Béziers (1633)

-

La fausse magie descouverte, histoire tragi-comique où après plusieurs combats et duels est accompli le mariage de Crisante avec Olympe. (1635)

-

Historio de las caritats de Béziers (1635)

-

Discours funèbre fait par l’ambassadeur Pepesuc sur la discontinuation des anciennes coutumes 1615 (1644)

-

Titre, qualités et portait du grand Capitaine Pepezuc (1644)

-

La colère ou furieuse indignation de Pepezuc sur la discontinuation pendant quelques années du Triomphe de Béziers au jour de l’Ascension (1644)

-

Las aventuros de Gazetto (1644)

-

Boutade sur le coquinage et la pauvreté (1644)

-

Boutade de la mode (1644)

-

Las amours d'un sergent avec une villageoise (1644)

-

Les mariages rabillez, pastorale, de Michalhe[1647]

-

Pastorale del bergé Silvestre ambé la bergeyro Esquibo, de Michalhe [1650]

-

Las amours de Damon et de Lucresso, pastouralo(1657)

-

Histoire memorable sur le duel d'Isabels et Cloris pour la joüissance de Philemon

Diffusion et adaptations

Les pièces publiées par l’imprimeur Martel proviennent d’auteurs qui ne sont pas tous connus, excepté un certain Michaille et l’avocat Bonnet, auteur de poèmes primés aux Jeux Floraux de Toulouse. Après l’imprimeur Martel, les pièces du Théâtre de Béziers devront attendre la réédition diplomatique de l’ensemble du corpus par la Société archéologique de Béziers qui les publie régulièrement dans son bulletin entre 1844 et 1858. Les pièces y sont transcrites avec un argument analytique pour chacune d’elles.

En 1981, c’est Philippe Gardy qui préface le reprint de L’Antiquité du triomphe de Béziers au jour de l'Ascension (premier des recueils connus) dans l’édition que publie le CIDO.

Le relevé précis avec l’identification de chaque pièce connue sera donné par François Pic dans les Cahiers de littérature du XVIIe siècle en 1983 (Cf. bibiographie).

Édition XIXe siècle

Ensemble des pièces du Théâtre de Béziers, réunies et publiées par la Société archéologique de Béziers sous le titre:

Le théâtre de Béziers ou Recueil des plus belles pastorales et autres pièces historiées représentées au jour de l'Ascension en ladite ville et composées par divers auteurs en langue vulgaire 1616-1657. [Béziers] : [Société Archéologique], [1845-1849].

Publié dans le Bulletin de la Société archéologique de Béziers 1845-1849 (10e & 12e livraison): 1845 p. 1-256, 1846 p. 257-424, 1847 p. 1-128, 1848 p. 129-239, 1849 p. 240-320.

Contient :

- Histoire de Pepezuc, faite sur les mouvements des guerres, Le jugement de Paris

- Histoire de la réjouissance des chambrières de Béziers

- Les amours de la guimbarde

- Histoire de Dono Peirotouno

- Plaintes d'un paysan

- Pastorale de Coridon et Clerice

- Histoire du valet Guilhaumes et de la chambrieiro Antoigne

- Pastorale du berger Celidor et de Florimonde sa bergère

- Boutade de la mode

- Boutade sur le coquinage et la pauvreté

- Las amours d'un sergent avec une villageoise

- Histoire du mauvais traitement fait par ceux de Villeneuve à la ville de Béziers pendant la contagion

- La fausse magie descouverte

- La colère ou furieuse indignation de Pepezuc

- Historio de las caritats de Béziers

- Pastorale del bergé Silvestre ambé la bergeyro Esquibo

- Les mariages rabillez, pastorale

- Las amours de Damon et de Lucresso, pastouralo

- Histoire pastoriale représentée dans Béziers

- Histoire memorable sur le duel d'Isabels et Cloris pour la joüissance de Philemon

- Las aventuros de Gazetto

Édition XXe siècle

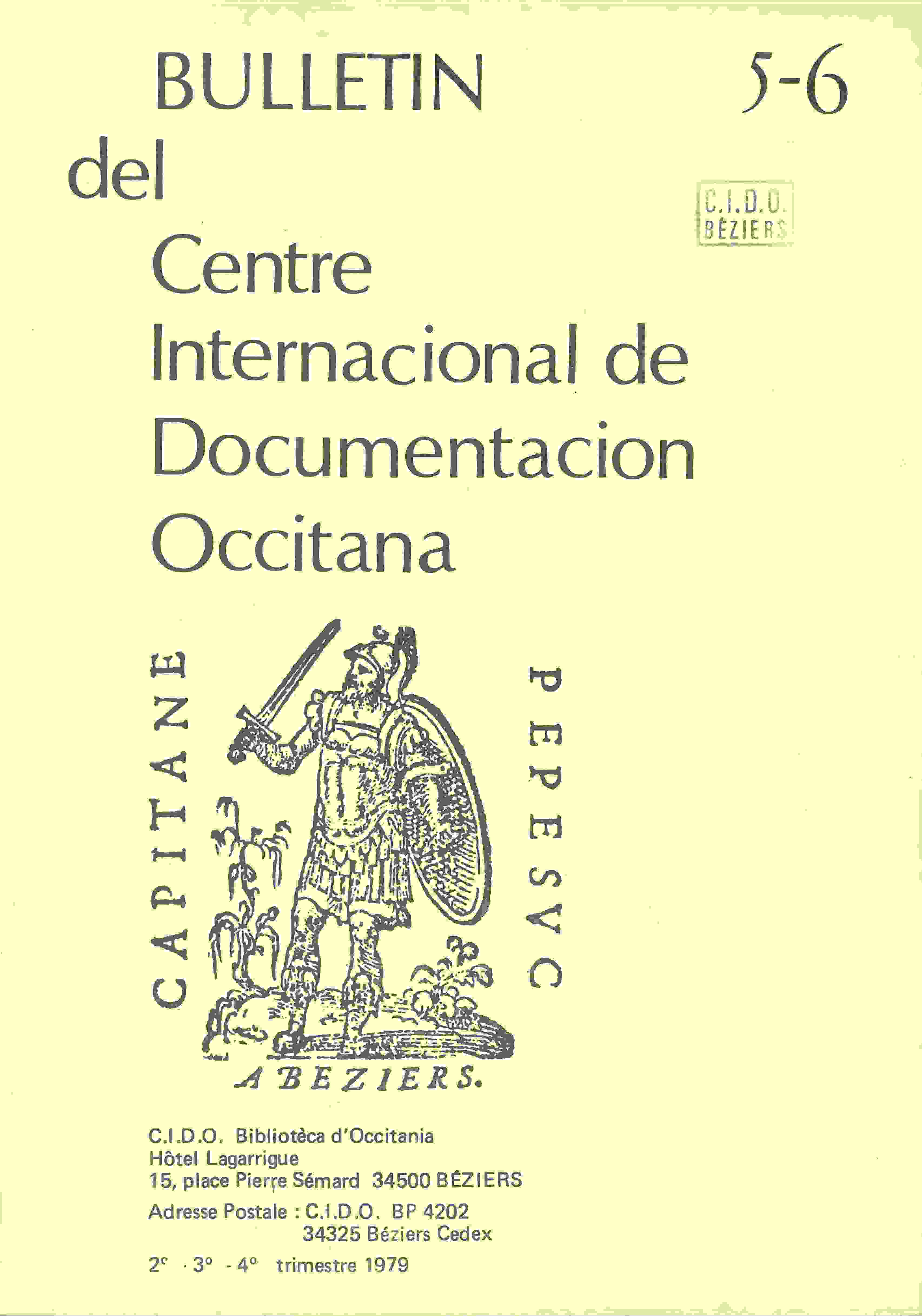

L'Antiquité du triomphe de Besièrs au jour de l'Ascension... amb una introduccion de Felip Gardy. Besiers : CIDO [Centre international de documentation occitane], 1981.

Contient:

- Histoire de Pepezuc, faite sur les mouvements des guerres

- Le jugement de Paris

- Histoire de la réjouissance des chambrières de Béziers

- Les amours de la guimbarde

- Histoire de Dono Peirotouno

- Plaintes d'un paysan

- Pastorale de Coridon et Clerice

- Histoire du valet Guilhaumes et de la chambrieiro Antoigne

Bibliographie (éditions, études)

Marie-Hélène Arnaud, Les techniques de l'écriture dramatique dans le théâtre de Béziers, [S.l.] : [s.n.], 1971. (Thèse : Lettres : Montpellier 3 : 1971).

Marie-Hélène Arnaud, « Qualques aspèctes del teatre de Besièrs » dans : Actes du VIème Congrès international de langue et littérature d'oc et d'études franco-provençales, (Montpellier, septembre 1970) ; Montpellier : Centre d'estudis occitans, Revue des langues romanes, 1971, p.51-56.

Marie-Hélène Arnaud, « Le Théâtre de Béziers : les conditions sociales et linguistiques qui accompagnent quarante ans de création », Revue des Langues Romanes, LXXXI, 1975, p. 67-85.

Jean-François Courouau, « Choix et non-choix linguistiques dans l'Histoire de Pepesuc et dans l'œuvre de François Bonnet », publié dans : Français et langues de France dans le théâtre du XVIIe siècle, sous la direction de Bénédicte Louvat-Molozay ; Paris : Presses universitaires du Midi, 2015, p. 245-257

Felip Gardy, « Teatre, fèsta e societat a Besièrs au sègle XVII» [préface de] L'Antiquité du triomphe de Besiers au jour de l'Ascension... Besiers, CIDO [Centre international de documentation occitane], 1981.

Philippe Gardy, « Écriture occitane et tensions linguistiques et culturelles en Bas Languedoc au XVIIe siècle : l’œuvre de François Bonnet », Colloque international d’études occitanes, Montpellier, Centre d’Etudes Occcitanes et Revue des langues romanes, 1984, p. 187-23.

Philippe Gardy, « Le « Théâtre de Béziers », ou « Teatre de Caritats » : état des connaissances, problèmes et perspectives de recherche », in : Carmen Alén Garabato (dir.), Béziers ville occitane ? Actes des rencontres du 18 novembre 2006, Presses universitaires de Perpignan, 2007, p. 69-90.

Philippe Gardy, « Règles et enjeux des prologues dans le Théâtre de Béziers (1600-1660) », Littératures classiques, n° 83, 2014, p. 293-311.

Philippe Gardy, « Le jeu des langues dans le « Théâtre de Béziers », publié dans : Français et langues de France dans le théâtre du XVIIe siècle, sous la direction de Bénédicte Louvat-Molozay ; Paris, Presses universitaires du Midi, 2015, p. 229-244.

Philippe Gardy et Jean-François Courouau, « Molière et le Théâtre de Béziers : état de la question » publié dans : Français et langues de France dans le théâtre du XVIIe siècle, sous la direction de Bénédicte Louvat-Molozay ; Paris, Presses universitaires du Midi, 2015, p. 175-189.

Jacqueline Marty, « Quelques emprunts de Molière au Théâtre de Béziers : Le canevas de Monsieur de Pourceaugnac », Revue des Langues Romanes, LXXXI, 1975, p. 43-66.

François Pic, « Bibliographie du théâtre de Béziers », Cahiers de littérature du XVIIe siècle, n°5 , 1983, p. 129-145.

Ives Roqueta, « A Besièrs, al sègle XVII, lo teatre de las “Caritats” èra la fèsta dins la fèsta », Occitans ! 4, estiu de 1983, p. 19-21.

Le "Théâtre de Béziers" : Béziers au XVIIe siècle : catalogue de l'exposition, Musée des Beaux-Arts de Béziers, 25 avril-17 mai 1983, Béziers, Centre International de Documentation Occitane, 1983.

Ressources numériques

Éditions originales

Pièces isolées

Recueils

Éditions XIXe siècle

Le théâtre de Béziers ou Recueil des plus belles pastorales et autres pièces historiées représentées au jour de l'Ascension en ladite ville et composées par divers auteurs en langue vulgaire 1616-1657. [Béziers] : [Société Archéologique], [1859?].

Bulletin de la Société archéologique de Béziers 1845-1849 (10e 12e livraison), 1844-1846

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k486534g.image.langFR.r=société%20archéologique%20de%20beziers

Bulletin de la Société archéologique de Béziers 1845-1849 (10e 12e livraison), 1847-1852

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k486535v.image.langFR.r=société%20archéologique%20de%20beziers

Histoire de Pepezuc, faite sur les mouvements des guerres

Histoire de la réjouissance des chambrières de Béziers

Pastorale de Coridon et Clerice

Histoire du valet Guilhaumes et de la chambrieiro Antoigne

Pastorale du berger Celidor et de Florimonde sa bergère

Boutade sur le coquinage et la pauvreté

Las amours d'un sergent avec une villageoise

La colère ou furieuse indignation de Pepezuc

Historio de las caritats de Béziers

Pastorale del bergé Silvestre ambé la bergeyro Esquibo

Les mariages rabillez, pastorale

Las amours de Damon et de Lucresso, pastouralo

Histoire pastoriale représentée dans Béziers

Histoire memorable sur le duel d'Isabels et Cloris pour la joüissance de Philemon

Titre, qualités, portait

La statue antique encore visible aujourd’hui à l’entrée de la rue française, sur la place éponyme, est dans la tradition biterroise, celle du héros de la cité, un certain Pépézuc. Exhumée des vestiges antiques de la ville, elle donne corps au personnage de Pépézuc qui prend sa véritable place dans l’espace public au début du XVIIe siècle lorsque associé à la légende de la ville, il entre dans la littérature en incarnant le personnage central du Théâtre de Béziers. La statue devient alors lieu de vénération et de folklore.

Localisation :

Place Pépézuc, Béziers (Hérault)Datation de l’édifice :

IIIe siècleImportance pour la culture occitane

L’histoire de la statue : Pépézuc et son symbole

Pépézuc, personnage tutélaire de la ville de Béziers, est représenté par une statue de marbre de l’époque romaine placée au départ de la rue française. Certains érudits ont cru y découvrir la représentation de l’empereur Auguste1;ou la statue d’Hercule2, tandis que d’autres y voient celle de l'empereur romain Tetricus fils (fin du IIIe siècle), chargé de la réparation de la voie Domitienne.

Mentionnée à cet emplacement et sous ce nom en 1348, par le Libre de Memorias de Jacme Mascaro3, la statue fait l’objet de vénération de la part des biterrois. Elle ne prend réellement sa fonction symbolique qu’au début du XVIIe siècle, lors des fêtes annuelles des Caritats (« Charités », en occitan, fêtes de l'Ascension) par la création du personnage de Pépézuc. Le 16 mai 1616, jour de la fête de l’Ascension est représentée pour la première fois la pièce intitulée L’Histoire de Pépézuc. Cette pièce de théâtre, en occitan, allégorie relative aux troubles qui eurent lieu en France dans les premières années du XVIIe siècle, fait intervenir le personnage de Pépézuc qui emprunte son nom au capitaine Pierre Pépésuc (ou Pépézuc) qui, « lors de la prise de Béziers par les Anglais, les empêcha seul d’entrer dans la rue principale, qui reçut pour cela le nom de rue française ».4

Le personnage prend alors toute sa dimension théâtrale en servant d’ornement aux fêtes de Caritats. Participant aux réjouissances publiques, il est « badigeonné d’un lait de chaux » et « descendant de son piédestal il apparaît sur le théâtre populaire pour exprimer en vers languedociens son opinion sur les évènements du jour5. Pourvue de ses attributs guerriers et virils, garant de la virilité des hommes et de la fécondité des femmes, mise en scène par le carnaval et auprès de laquelle passaient tous les défilés, la statue de Pépézuc était saluée par les autorités, les drapeaux et la musique6.

Pépézuc, marque de l'imprimeur du Théâtre de Béziers

Le Théâtre de Béziers désigne l’ensemble des pièces jouées à Béziers lors des fêtes des Caritats au début du XVIIe siècle. Il nous est connu par l’œuvre de l’imprimeur Martel qui édite l’ensemble de ces pièces à l’époque même où elles sont jouées. De 1628 à 1657, il publie les textes de 24 comédies, pastorales, monologues ou farces7 dont les auteurs ne sont pas tous connus, excepté un certain Michaille et l’avocat Bonnet auteur de poèmes primés aux Jeux Floraux de Toulouse8. Martel9 fait preuve de militantisme dans la présentation de l’ouvrage. Il embrasse la cause de Pépézuc, le gardien et le conservateur des anciennes traditions et coutumes de Béziers qu’il entend par sa publication remettre à l’honneur. Aussi, l’imprimeur utilise comme marque de fabrique la représentation de Pépézuc.

La gravure sur bois de la page de titre du Triomphe de Beziers au jour de l'Ascension10 publiée en 164411, est la première représentation du « vaillant Pépézuc ». Pour marquer cette double dimension à la fois sacrée et burlesque, voire païenne, du personnage de Pépézuc, l’image s’accompagne d’une légende le qualifiant :

Nevout de Mars, fil de Latonne

Neveu de Mars , fils de Latonne…

Mange murailles, brise picques

Mange murailles, brise piques

Seco Tonnels, vuide Barriques,

Sèche tonneaux, vide barriques…

Grand empregniyare de Chambrieyres

Grand fécondeur de servantes.

Pépézuc, emblème du CIDO

Porte drapeau de la littérature et de l’esprit occitan, la représentation de Pépézuc, sera utilisée par les fondateurs du CIDO qui le prennent pour emblème dans leurs premières publications lorsqu’il annoncent la création de la première bibliothèque occitane 12:

« En 1975, un groupe de bibliographes, de savants et d’écrivains associèrent leurs efforts à la ville de Béziers pour créer un Centre International de documentation occitane, public, ce qui était audacieux pour l’époque ».

En plaçant leurs pas dans ceux de Jean Martel13, les fondateurs du CIDO utilisent une image symbole, marque de l’imprimeur biterrois Martel à qui l’on doit la découverte, la sauvegarde du Théâtre de Béziers, théâtre occitan qui aurait inspiré plusieurs pièces de Molière14. Ils reprennent ainsi ses ambitions et fixent leur vocation : sauvegarder et faire connaître le patrimoine de la langue occitane15. Pour cela, ils constituent, à Béziers, une collection publique de référence, unique en son genre, conçue spécialement pour le livre occitan (documentation occitane). Elle portera le nom de Centre International de Documentation Occitane - Bibliothèque d’Occitania, utilisé dès 1978, avant de devenir en 1999 le CIRDÒC Mediatéca occitana qui poursuit aujourd’hui ses objectifs.

-----------------------------------

- 1. ↑ Émile Bonnet, La statue de Pépézuc : solution d'une énigme archéologique, Montpellier : Impr. E. Montane, 1929.

- 2. ↑ Anne Rulman (1582-1632), « Récit des anciens monuments qui paroissent encore dans les departemens de la premiere et seconde Narbonnoise et la representation des plans et perspectives des edifices publics sacrés et prophanes, ensemble des palais, statues, figures et trophées, triomphes, thermes, bains, sacrifices, sepultures, medailles, graveures, epitaphes, inscriptions et autres pièces de marque, que les Romains y ont laissées, pour la perpétuité de leur memoire, et notamment dans Nismes, où, de mesme qu'ailleurs, l'injure du tems et la negligence des hommes les avoit ensevelies, avec le narré des estranges révolutions du Languedoc, depuis les Volces, les Romains, les Vendales, les Visigoths, les Sarrasins... et nos rois, qui ont réuni cette belle province à leur domaine. 1er septembre 1626 ». BM Nîmes (B301896101_MS0180_1).

- 3. ↑ Lo Libre de memorias de Jacme Mascaro (XIVe siècle) publié d'après le manuscrit de Béziers, avec un avant-propos, une notice sur la langue de Mascaro, des notes, un lexique des mots et des formes qui ne se trouvent pas dans le "Lexique roman" de Raynouard, et une table alphabétique des noms propres par Charles Barbier,.... Montpellier : C. Coulet, 1895. Relevé dans : Émile Bonnet, La statue de Pépézuc, op. cit.

- 4. ↑ Voyage dans les départemens du midi de la France par Aubin Louis Millin ... Tome premier [-Tome IV], A Paris : de l'imprimerie impériale, 1807-1811, IV-I, p. 366, relevé par Philippe Gardy, Le "Théâtre de Béziers" : Béziers au XVIIe siècle , op. cit. p. 9.

- 5. ↑ Émile Bonnet, La statue de Pépézuc, op. cit. p. 2.

- 6. ↑ Yves Rouquette, Béziers, les rues racontent, Montpellier : Les Presses du Languedoc, 1999, p. 112.

- 7. ↑ François Pic, « Bibliographie du théâtre de Béziers », Cahiers de littérature du XVIIe siècle, n°5 , 1983, p. 129-145.

- 8. ↑ Pouesios diversos del sieur Bounet de Beziers : ambe le remerciomen a messieurs les jutges & mainteneurs des Jocs Fleuraux a Toulouso per la flou del soucy que l'y fourec dounado en l'an 1628 / publ. avec notice biogr. et notes par M. Frédéric Donnadieu. Béziers : J. Sapte, 1898. Philippe Gardy, Le "Théâtre de Béziers" : Béziers au XVIIe siècle : catalogue de l'exposition : Musée des Beaux-Arts de Béziers, 25 avril-17 mai 1983. Béziers : Centre International de Documentation Occitane, 1983. Jean-François Courouau, « Choix et non-choix linguistiques dans l'Histoire de Pepesuc et dans l'œuvre de François Bonnet », publié dans : Français et langues de France dans le théâtre du XVIIe siècle, sous la direction de Bénédicte Louvat-Molozay, Paris : Presses universitaires du Midi, 2015, p. 245-257.

- 9. ↑ Jean Martel né à Béziers en 1589, deviendra imprimeur officiel de la ville et des évêques de Béziers.

- 10. ↑Seconde partie du Triomphe de Beziers au jour de l'Ascension contenant la Colere ou Furieuse indignation de Pepesuc & le Discours funebre de son ambassadeur, sur la Discontinuation des anciennes coustumes. Ou sont adjoutées les plus rares pièces qui ont esté representées au susdit jour jusques à present.

- 11. ↑ Charles Brunet, Manuel du libraire et de l’amateur de livres, Paris, 1860-1865, III, 1477. La production de l’imprimeur Martel est connue par les seules pièces consacrées au Théâtre de Béziers dont seule l’impression de 1644 laisse apparaître cette marque de fabrique. L’impression des premières pièces en 1628 reprend sur la page de titre un fleuron qui ne présente pas les caractéristiques d’une marque d’imprimeur.

- 12. ↑ Bulletin del Centre international de documentacion occitana, n° 4, 1978, p. 1

- 13. ↑ C’est le CIDO qui à la suite de la Société archéologique en 1859, publiera en 1981, les pièces du théâtre de Béziers (voir bibliographie).

- 14. ↑ Hypothèse soulevée par Jacqueline Marty, « Quelques emprunts de Molière au Théâtre de Béziers », Revue des Langues Romanes, LXXXI, 1975, I, p. 43-66; battue en brèche par . Philippe Gardy et Jean-François Courouau, « Molière et le « Théâtre de Béziers » : état de la question » publié dans : Français et langues de France dans le théâtre du XVIIe siècle, sous la direction de Bénédicte Louvat-Molozay ; Paris : Presses universitaires du Midi, 2015, p. 175-189.

- 15. ↑ Donnant ainsi une réalité à un vieux rêve occitaniste, cf. Max Rouquette, « Pour une bibliothèque nationale occitane », Bulletin de la Société des bibliophiles occitans, 1945, (1), p. 41-44.

Pugin, Sebastian

Lobèra, Pèir

Taupiac, Jacme (1939-....)

Hagège, Aldric

Wolf, Gérard

Les fêtes de Noël approchent et avec elles, les cadeaux, pour offrir ou pour se faire plaisir. Nous vous proposons une sélection de nos coups de cœur parmi les dernières parutions DVD, CD, livres... et également quelques douceurs, pour fêter en famille un Nadal en oc.

Et vous ? Quels seront vos cadeaux occitans pour Noël ? Partagez vos idées en commentaire.

Découvrez notre sélection musicale et littéraire pour garnir encore davantage le pied de votre sapin : ICI.

1.Portfolio : Arbres - Georges Souche, Éditions Cardabelle

Georges Souche, les éditions Cardabelle et le CIRDÒC vous invitent à découvrir quelques-uns des grands poètes occitans du XXe siècle. Arbres, ce sont 12 cartes postales proposant 12 extraits de poèmes de Léon Cordes, Max Rouquette, Marcelle Delpastre, René Nelli... Des textes auxquels viennent faire écho les photographies de Georges Souches autour d'une même figure emblématique, l'arbre. Poursuivez la découverte en ligne avec l’exposition virtuelle Voses de la modernitat grâce à un système de liens et de flashcodes.

Site des éditions Cardabelle.

2. Quelques abonnements presse :

La Setmana vous propose articles et interviews, véritable tribune pour l’actualité occitane, mais également nationale et internationale. Ses journalistes s'attachent à offrir des articles dans les différentes variantes de l’occitan, faisant de l’hebdomadaire un média idéal de découverte et d'apprentissage de cette langue et de sa culture.

La Setmana vous propose articles et interviews, véritable tribune pour l’actualité occitane, mais également nationale et internationale. Ses journalistes s'attachent à offrir des articles dans les différentes variantes de l’occitan, faisant de l’hebdomadaire un média idéal de découverte et d'apprentissage de cette langue et de sa culture.

Et pour les plus jeunes, les magazines Papagai et Plumalhon vous donnent chaque mois rendez-vous pour lire, découvrir, voyager et jouer en occitan.

Informations et abonnements.

Politique, société, culture, éducation, Aquò d'aqui, mensuel provençal d'information bilingue (français-langue d'oc), pose un regard sur l'actualité locale comme nationale. Faisant le choix d'offrir une grande partie de ses contenus en accès gratuit sur son site Internet dans un souci de démocratisation et de socialisation de la langue, Aquò d'aqui propose aux abonnés de la version papier des dossiers thématiques, chroniques et feuilletons exclusifs.

Politique, société, culture, éducation, Aquò d'aqui, mensuel provençal d'information bilingue (français-langue d'oc), pose un regard sur l'actualité locale comme nationale. Faisant le choix d'offrir une grande partie de ses contenus en accès gratuit sur son site Internet dans un souci de démocratisation et de socialisation de la langue, Aquò d'aqui propose aux abonnés de la version papier des dossiers thématiques, chroniques et feuilletons exclusifs.

Informations et abonnements.

3. Littérature jeunesse : Antoni o la resisténcia. D’Espanha al relarg tolosenc. De Valentine Goby et Ronan Badel, Canopé Editions

À destination des petits comme des grands, cet ouvrage proposé par Canopé Éditions retrace l’arrivée et les premiers moments d’un jeune réfugié espagnol dans le Languedoc de 1939. Un roman historique plein de sens et complété par un instructif dossier documentaire. Ce roman jeunesse est proposé en occitan gascon, languedocien et limousin.

Antoni o la resisténcia disponible auprès de l’éditeur, Canopé et de Découvertes occitanes, la librairie occitane d’Auvergne.

4. Nouvelles : Esperit de Sau de Matthieu Poitavin, Éditions L’aucèu libre

À travers trois nouvelles, Matthieu Poitavin plonge son lecteur dans une ambiance fantastique. Esperit de Sau est la dernière parution du jeune auteur gardois dont l’œuvre puise dans les médias et créations contemporains : cinéma, musique, clips et littérature populaire.

Les librairies proposant les collections des Éditions L’aucèu libre.

5. Bande dessinée : 1907, La Révolte des vignerons de Paul Astruc, Éditions OC

Mars 1907, le mécontentement croît chez les viticultures du Languedoc et du Roussillon. Marcelin Albert va se faire le porte-parole de cette grogne et devenir pour quelques mois l’Apôtre des "gueux". L’ouvrage inclut un documentaire historique : 1907, l’histoire, le mythe, réalisé par Christian Salès.

Offrir la BD

6. Recueil de chants : Se canta que cante par CORDAE/La Talvera

La version revue et augmentée de l’incontournable recueil de chansons de La Talvera. Que vous chantiez sous votre douche ou dans une chorale, il est accessible à tous et présente 165 chants du répertoire traditionnel occitan accompagnés d’une traduction et d’une partition musicale.

Pour les fêtes de fin d’année, La Talvera fait des promotions sur son catalogue, c’est le moment d’en profiter. En savoir plus sur le recueil.

7. DVD : Lo Pichon Gruffalò, Conta'm

Gare au Pichon Gruffalò ! Dernière adaptation d'un dessin animé en occitan par le studio Conta'm, Lo Pichon Gruffalò est désormais disponible en DVD aux côtés d'Ernèst e Celestina, Una plaça sus l'escoba, Brendan e lo secret de Kells ou encore Kerity, l'ostal dels contes. Pour le bonheur des petits et des grands !

8. Anthologie : Grains of Gold - Sous la direction de James Thomas, Francis Boutle Publishers

Un cadeau incontournable pour les anglophones : fruit de dix ans de recherche et de traduction, cette anthologie critique de l'écrit occitan regroupe au fil de 800 pages les grands textes de la littérature occitane, présentés et placés dans leurs contextes historique et culturel par James Thomas. Prèmi Ostana d'escritura en lenga maira 2015.

Disponible dans votre librairie occitane : (Librariá occitana de Limoges, boutique de l'IEO Lengadòc à Béziers, Ostal del Libre d'Aurillac…).

Découvrir la collection de l'éditeur consacrée aux langues minorisées d'Europe (site en anglais).

9. Littérature jeunesse : Contes de la Calandreta, André Lagarde aux éditions Letras d’Òc

Pour les enfants qui apprennent l'occitan et leurs parents, André Lagarde a rassemblé des contes de la tradition populaire occitane comme de l'ensemble des traditions européennes. Un recueil illustré par Sophie Vissière, à découvrir aux éditions Letras d'òc qui dédie aussi toute une collection aux albums jeunesse.

Disponible en ligne auprès de l'Espaci occitan dels Aups.

10. DVD : Une histoire occitane / Una istòria occitana, Jean-Pierre Vedel - Marmitafims

De la Nòva cançon à la scène contemporaine, retour sur 50 ans de création et de revendication occitane en musique. Documentaire en français produit par Marmitafilms en 2015. Durée : 52 minutes.

Informations/achat sur le site du producteur.

Disponible en ligne auprès de Découvertes occitanes.

11. Poésie musicale : Ara par Rodín

Un véritable album-paysage dans lequel se réfugier si vous voulez retrouver un monde moins bassement matériel.

5 € en version numérique directement sur le site de l'artiste.

12. Polyphonies : Ligams de Vox Bigerri

Pour ses dix ans, le groupe Vox Bigerri sort l’album Ligams qui fait la part belle aux chants issus de la pratique conviviale et spontanée des cantèras bigordanes et béarnaises. Des classiques du répertoire traditionnel occitans sublimés par l’interprétation toute empreinte de modernité des 5 chanteurs du groupe.

Cet album et plus encore, sur la boutique en ligne du Fil et chez tous les libraires et disquaires occitans.

13. Oratorio : La Fin dau monde, Bruno Rossignol et Jean-Yves Agard, Éditions Delatour France

En 2013, Bruno Rossignol créait sur des textes de Jean-Yves Agard un oratorio pour 150 musiciens et chanteurs. Par le biais d’un conte mettant en scène une famille périgourdine sous la tempête pour le réveillon du jour de l’an, cette création contemporaine s’intéresse de près à la transmission culturelle de la langue occitane. L’ensemble des partitions de cet oratorio (conducteur, matériel d’orchestre et choristes) sont disponibles sur le site des éditions Delatour.

14. Douceur : La Calina - Le Fournil de Gilles

La collection Trésors d’Occitanie du Fournil de Gilles vous propose une série de gâteaux et pâtisseries pour enchanter vos goûters de fêtes. Dernière-née, la Calina offre une découverte gustative des richesses du terroir audois.

Déguster la Calina.

15. Pour ceux qui aiment être en avance sur leur temps :

Deux très beaux projets qui sortiront en 2016 mais sont d’ores et déjà ouverts à souscription.

Chansonnier totémique languedocien, Marie-José FAGES-LHUBAC - Jean-Michel LHUBAC - Josiane UBAUD, Éditions Trabucaïre

Chansonnier totémique languedocien, Marie-José FAGES-LHUBAC - Jean-Michel LHUBAC - Josiane UBAUD, Éditions Trabucaïre

Le troisième tome du chansonnier totémique languedocien met sur papier et en partitions les chants, devinettes, airs et jeux de l’enfance que chacun porte en lui. Illustré par Pierre François, ce troisième tome s’attache à la gestuelle, celle des rituels ancestraux de la tradition languedocienne, celle qui rattache l’enfant à son environnement.

Retrouvez plus d’infos sur le site de Trabucaïre.

Projet Leon Còrdas, collectif Còp’Sec

Projet Leon Còrdas, collectif Còp’Sec

Quand un collectif d’artistes contemporains s’empare de l’œuvre de Léon Cordes, cela résonne assurément plus loin que dans le Minervois. Les artistes membres du collectif Còp-Sec ont souhaité rééditer l’œuvre du poète en prenant aussi en compte sa dimension musicale. Ce sont ainsi La Mal Coiffée, Lo Barrut, Du Bartàs, Grail’oli, Hum, Urban Balèti, Touristar, Hum, Mauresca, Laurent Cavalié et Mariana qui donneront prochainement voix à l’œuvre poétique du poète paysan.

Pour en savoir plus sur le projet.

Et pour trouver votre bonheur : livres, musique, vêtements, autocollants, calendriers… une sélection de quelques sites pour faire vos achats de Noël en ligne (liste non exhaustive).

Adishatz

AELOC

Centre culturel occitan du Rouergue

Chambra d'òc

Edite-moi

Espaci occitan dels Aups / Découvrir sa sélection de Noël

Eth Ostau Comengés

Ideco

La Lauzeta

Lo País Polit daus Potonors

Macarel

Sirventés

La Tuta d'òc

Vent Terral

Histoire du fonds

Le fonds de l'Escòlo deras Pireneos rassemble les collections de l’école félibréenne fondée en 1904 par Bernard Sarrieu, professeur de philosophie et philologue sur le modèle de l'Escòlo Moundino (Toulouse) et de l'Escòlo Gastou Febus (Béarn). Tout au long du XXe siècle, Bernard Sarrieu puis Raymond Lizop et enfin Jules et Yvonne Ponsolle font vivre cette école félibréenne dans les Pyrénées centrales, de Muret au Val d'Aran, jusqu'à sa dissolution en 1999.

L'Escòlo deras Pireneos est à la fois une société d'études philologiques et une école de diffusion et de sauvegarde de la langue gasconne. Elle dispose d’une revue Era bouts dera moutanho (La voix de la montagne), fondée en 1905, qui publie études gasconnes, textes littéraires et comptes-rendus des activités de l'association.

- Accroissement

fonds ouvert

- Modalités d’entrée

Don aux Archives aux départementales de la Haute-Garonne par Jules et Yvonne Ponsolle en 1993.

Description du fonds

Le fonds de l'Escòlo deras Pireneos contient les archives privées de ses principaux auteurs ou animateurs et les papiers directement liés à l'activité de l'association. Les archives de Bernard Sarrieu contiennent ses notes et manuscrits qui témoignent de son œuvre littéraire, scientifique et éditoriale ; mais aussi ses cours et sa correspondance personnelle constituée de cartes postales qui représentent une partie importante du fonds. Il s’y ajoute les archives de Raymond Lizop, liées à son activité littéraire, les manuscrits isolés de divers auteurs et enfin les archives issues de l'activité de l'Escòlo provenant de Jules et Yvonne Ponsolle ses derniers animateurs.

- Dates extrêmes

1816-1990

- Langues représentées dans le fonds

Occitan (languedocien, gascon), français

- Importance matérielle

485 articles ; 10,8 ml

- Supports représentés

monographies imprimées, manuscrits, documents iconographiques

Pour le consulter

- Identifiant du fonds (cotes extrêmes)

52 J

- Instruments de recherche disponibles

Répertoire numérique, par H. Moreau, 2007, 47 p.

- Ressources en ligne

http://archives.haute-garonne.fr/pdf/Saint_gaudens/Liens_fonds_prives/52_J.pdf

Conditions d’utilisation

- Conditions de consultation

Communicable à l'antenne du Comminges, à Saint-Gaudens

- Conditions de reproduction

Soumis à restrictions suivant les pièces. Pour information consulter les Archives départementales de la Haute-Garonn

Le languedocien Joseph Anglade (1868-1930) est agrégé de lettres, spécialiste de la littérature occitane, professeur à la faculté de Toulouse depuis 1910 et fondateur de l’Institut d’études méridionales en 1914 et par ailleurs Majoral du Félibrige. Anglade est représentatif de l’évolution qui s’opère au sein des mouvements de renaissance occitane au cours de l’entre-deux-guerres : rapprochement des mondes savants romanistes et des mouvements renaissantistes, montée en puissance de tendances républicaines et progressistes face aux régionalistes conservateurs.

Jean Jaurès, panthéonisé deux ans plus tôt en 1924, devenait au même moment une figure importante à la fois du progrès social et intellectuel, de l’internationalisme et de l’identité nationale et républicaine en France. Joseph Anglade fut l’un des premiers à saisir l’intérêt de rallier la figure de Jaurès en voie de mythification aux problématiques du combat renaissantiste pour la reconnaissance et le soutien politique en faveur de l’occitan dans la France républicaine du XXe siècle.

Joseph Anglade propose ici, dans une revue nationale, un article plus stratégique que véritablement historique même s’il est riche de sources et d’informations. Il est clair que Joseph Anglade souhaite avant tout rendre compatible les écrits de Jean Jaurès sur la langue et la littérature occitane - essentiellement quatre articles parus dans La Dépêche entre 1909-1911 - avec le projet renaissantiste mené par le Félibrige au point de conclure que « Jaurès avait donc l’âme d’un félibre et d’un bon félibre » ! en reconnaissant tout de même qu’ « il aurait fait des restrictions sérieuses au sujet de certaines idées fondamentales - ou qui paraissent telles - de la doctrine félibréenne et qu’avant d’être déclaré dignus intrare, il aurait dû répondre à quelques questions d’orthodoxie ; car il avait par certains côtés une âme d’hérétique et de mécréant, félibréen s’entend. »

Au final, même s’il tente de dissimuler le profond désintérêt que Jaurès témoigna tout au long de sa vie pour les mouvements de renaissance occitane - à la différence de la pratique de langue occitane pour laquelle sa posture et sa pensée tranchaient avec celles des hommes politiques de sa génération - Joseph Anglade rappelle à juste titre l’intérêt et l’estime que le Jaurès critique littéraire portait à la littérature d’expression occitane de son temps.

Cet article paru en 1926 ouvre en tout cas une question jusque-là totalement - et sciemment ? - ignorée de la plupart des biographes de Jean Jaurès : celle de sa connaissance d'une réalité occitane, d’un certain intérêt pour la littérature occitane voire d'une pensée historique du fait régional occitan marqué par la Croisade contre les Albigeois notamment. Il faut cependant attendre les années 1970 pour que le chantier soit véritablement ouvert par les historiens et spécialistes de Jean Jaurès (André Armengaud, Rémy Pech, Ulrike Brummert) parallèlement à la célébration d’un Jaurès en véritable mythe d’une conscience collective occitane en construction chez les écrivains, artistes et intellectuels des années 1970 et 1980. Entretenant débats et controverses pendant une bonne décennie, les deux « partis », historiens et militants, mirent au jour une autre dimension de la question linguistique chez Jaurès, que ne traitait pas Joseph Anglade en 1926, celle de sa propre « occitanité », de sa pratique de la langue dans le discours public et de son évolution vers une pensée politique de l’enseignement de l’occitan à l’école en 1911, seule - mais puissante - revendication de Jean Jaurès vis-à-vis du « fait occitan ».