Explorar los documents (1133 total)

Aquel manuscrit es la seguida dels manuscrit 1 e 1bis del Parnasse occitanien d'Henri Pascal de Rochegude. I opèra sas causidas de pèças de trobadors dins la mira de la futura edicion. Son aital mesas de costat mai d'un vida e mai qualques razos e cançons. Las pèças non seleccionadas son barradas al dintre del recuèlh. Tanben, de pèças nombrosas, marcadas d'una crotz, figuran pas dins lo manuscrit 11, ni tanpauc, dins l'obratge estampat en 1819.

La correspondéncia de Rochegude mòstra qu'èra preocupat per lo còst de l'edicion, e ne deguèt redusir progressivament lo volum. Es aital que 20 trobadors presents dins aquel manuscrit figuran pas dins lo libre : Pons Barba, Peire Pelissier, Granet, Na Lombarda e Bernatz d’Armaniac, Gormonda, Arnaud Catalan, Guillem Anelier, Guillem d’Autpol…

Qualques raras pèças non copiadas dins aquel manuscrit figuran pasmens dins l'obratge editat, coma « Be m platz lo dous temps de pascor » de Bertran de Born. Rochegude a melhorat progressivament la causida de las pèças que voliá publicar.

Aquel manuscrit compòrta ni prefaci ni taula.

Sembla que Rochegude aja trabalhat sos manuscrits dins l'òrdre suivant :ms 1 e 1bis, ms 12, puèi ms 11 e enfin ms 13.

Lo 3 de decembre, tre 10:00, lo CIRDÒC vos convida a una jornada de conferéncias e d'escambis a l'entorn del patrimòni cultural immaterial en Occitània e en Itàlia, a l'escasença de la Setmana calabraise organizada del 2 al 6 de decembre de 2015 per l'associacion Tafanari e sos partenaris.

De 10:00 a 17:00 (intermèdi de doas oras per un repais sortit de la biaça) - visita, projeccions e conferéncias sul subjècte de la dança tradicionala. En partenariat amb l'associacion Carrefour des Patrimoines, e en preséncia d'interprètes de la creacion contemporanéa « Souches » de Kirsten Debrok.

Tot lo detalh de la Setmana calabraise : Aquí

INFOS ET RESERVACIONS : info@cirdoc.fr / 04.67.11.85.10

Françoise Bancarel

« Souvent, sans y penser, un écrivain qui s’aime

Forme tous ses héros semblables a lui-même

Tout a l’humeur gasconne en un auteur gascon

Calprenède et Juba parlent du même ton. »

Las expressions occitanas :

Aquesta referéncia literària anciana val tanben per l’occitan, e se pòt dire « fièr coma Artaban » o « fièr coma un Artaban » coma l’indica Maurici Romieu dins lo sieu Diccionari d'expressions e locucions occitanas (ed. Vent Terral, 2013).Dins lo Tresor dóu Felibrige, lo diccionari occitan mai ric en expressions idiomaticas, Frederic Mistral nota los equivalents seguents (las expressions son donadas aicí transcrichas en grafia classica) :

- Fièr coma Artaban

- Fièr coma un Cesar (= coma un emperaire roman)

- Fièr coma un duc

- Fièr coma un gascon (avèm vist mai naut amb Boileau que lo personatge del gascon fièr e fanfarron es un lòc comun de la literatura del sègle XVII, que se renfortís a la fin del sègle XIX amb lo succès de Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand).

- Plus fièr que berreta (en referéncia a una boneta plan quilhada sul cap segurament)

- Es mai fièr qu’una ferreta (en referéncia a un podet ? a una espada ?)

Qualques ressorsas per descobrir e cercar d’expressions idiomaticas en occitan :

- Maurici Romieu ; Andrieu Bianchi ; Loís Gaubèrt, Diccionari d'expressions e locucions occitanas, Vent Terral, 2013.- Express’Òc, una basa en linha d’expressions idiomaticas occitanas realizada pel Congrès permanent de la lenga occitana : consultar lo site.

- Lo site « La Blagueta » qu’amassa fòrça expressions en lengadocian : consultar lo site.

- Lou Tresor dóu Félibrige de Frederic Mistral (Paris : Champion : 1878-1886) consultable en linha e que se pòt interrogar en plen tèxt sus Occitanica : consultar lo TDF.

D’autres recuèlhs d’expressions occitanas disponibles sus Occitanica : véser totas las ressorsas disponiblas.

Istòria del fons

Lo fons Rochegude de la Bibliotèca municipala d’Albi pòrta lo nom d’Henri Pascal de Rochegude, erudit e poligraf que leguèt sas colleccions a la vila.

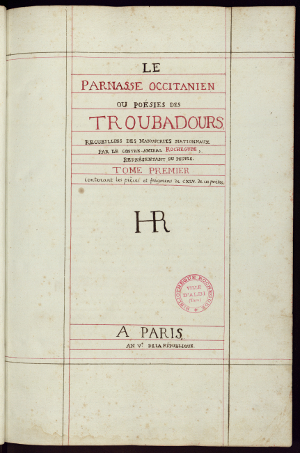

Collectèt e copièt los tèxtes dels trobadors puèi ne donèt una edicion critica dins dos obratges publicats en 1819 : lo Parnasse occitanien e l’Essai de Glossaire occitanien pour servir à l'intelligence des poésies des troubadours. Per sos trabalhs, Rochegude entreprend la resurreccion de la glòria literària occitana. Se destria mai que mai per un apròchi novèl, rigorós e metodic que diferís de las compilacions anterioras. L’ensemble de son òbra publicada que cobrís pas qu’una part de son trabalh de collectatge, dobrís la via a l’estudi dels tèxtes e a la sciéncia naissenta que prendrà lo nom de filologia romana. François Just Marie Raynouard, l’un de sos correspondents, ne devendrà lo cap de fila.

Henri-Pascal de Rochegude es nascut a Albi en 1741. A 16 ans dintra a l’Escòla dels gardas de la marina a Rochefort. Devengut oficièr de marina, participa a una mission en Índia en 1768-1769 e a la segonda expedicion dins las isclas Kerguelen en 1773. Nommat luòctenent de nau en 1778, participa a la guèrra d'Independéncia americana. Elegit deputat suplent de la noblesa als Estats generals de 1789 per la senescalciá de Carcassona, sèi a la Constituenta lo 10 de febrièr de 1790, puèi a la Convencion en 1792. Nommat contra-amiral en 1793, es encargat de mission dins los pòrts franceses. A l'atge de 60 ans, se retira a Albi per se consacrar a la redaccion de sos obratges e als estudis sus la lenga d’òc que perseguirá fins a sa mòrt. Se constituís una bibliotèca d’estudi e de bibliofil que revèla sa personalitat e sos gostes per los trobadors, la literatura romana e los tèxtes ancians.

Morís a Albi lo 16 de març de 1834 legant a sa vila natala una importanta bibliotèca (12 400 volums conservats a l'ora d'ara) que constituís lo fons ancian de la bibliotèca municipala.

- Acreissement

fons claus

- Modalitats d’entrada

legat a la Bibliotèca de la vila d’Albi

- Fons complementari

Mantun manuscrits de Rochegude son conservats a la Bibliotèca de l’Arsenal a Tolosa, eissuts de l'anciana colleccion Frix Taillade.

Descripcion del fons

Lo fons Rochegude conten los manuscrits de divèrses autors, recampats dins la bibliotèca de l’amiral, tal coma sas nòtas e documents de trabalh.

Aqueles manuscrits concernisson de recuèlhs de tèxtes de tota epòca en lengas romanas (francés, occitan, catalan, italian, espanhòl) collectats e copiats per Rochegude. Sont completats per mantun estudis sus la lenga dels trobadors.

Datas extrèmas :

sègles XVIII - XIX

Lengas representadas dins lo fons :

Occitan (lengadocian, provençal, gascon, lemosin, auvernhat, vivaro-alpin)

Francés

Catalan

Espanhòl

Italian

Latin

Importància materiala :

Per la partida occitana del fons : 48 manuscrits

Supòrts representats :

Manuscrits

Per lo consultar

Identificant del fons :

L'ensemble del fons Rochegude es plaçat jos la còta Roch, los manuscrits occitans se tròban a las còtas : Roch. Ms 1 - Ms 24, Ms 27, Ms 38, Ms 93.

Ressorsas en linha :

- Véser lo dorsièr tematic dedicat a l'òbra d'Henri Pascal de Rochegude que presenta un accès editorializat a las ressorsas occitanas numerisadas de l'autor

- Accedir als manuscrits occitans per lor títol/còta :

- Premier tome du parnasse occitanien de Henri de Pascal de Rochegude (Roch Ms 1)

- Second tome du parnasse occitanien de Henri de Pascal de Rochegude (Roch Ms 1 bis)

- Recueil de textes romans du Nord et du Midi (Roch Ms 2)

- Recueil des divers ouvrages des XIIIe et XIVe siècles (Roch Ms 4)

- Recueil de chansons et poésies modernes (Roch Ms 9 a)

- Tables incomplètes du manuscrit 9 a (Roch Ms 9 b)

- Le Parnasse occitanien, copie de travail n°1 (Roch Ms 10 a)

- Le Parnasse occitanien, copie de travail n°2 (Roch Ms 10 b)

- Le Parnasse occitanien, copie de travail n°3 (Roch Ms 10 c)

- Le Parnasse occitanien, copie de travail n°4 (Roch Ms 10 d)

- Le Parnasse occitanien, copie de travail n°5 (Roch Ms 11)

- Le parnasse occitanien, copie de travail n°6 (Roch Ms 12)

- Le Parnasse occitanien, copie de travail n°7 (Roch Ms 13)

- Pièces (occitaniennes) tirées des mss. de Ste Palaye (Roch Ms 14 a)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, seconde partie (Roch Ms 14 b)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, troisième partie (Roch Ms 14 c)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, quatrième partie (Roch Ms 14 d)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, cinquième partie (Roch Ms 14 e)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, sixième partie (Roch Ms 14 f)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, septième partie (Roch Ms 14 g)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, huitième partie (Roch Ms 14 h)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, neuvième partie (Roch Ms 14 i)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, dixième partie (Roch Ms 14 j)

- Extrait des Rasós de trobar (Roch Ms 15)

- Airs notés du manuscrit d'Urfé (Roch Ms 16)

- Additions et corrections au glossaire occitanien : aditions et corrections (Roch Ms 18 a)

- Additions et corrections au glossaire occitanien : mots à ajouter (Roch Ms 18 b)

- Mots extraits de Beda, partie 1 (Roch Ms 19 a)

- Mots extraits de Beda, partie 2 (Roch Ms 19 b)

- Mots tirés du dictionnaire de Sauvages (Roch Ms 19 c)

- Mots tirés du Nouveau testament (Roch Ms 19 d)

- Mots tirés d'Honorat de Lerins (Roch Ms 19 e)

- Glossaire non identifié (Roch Ms 19 f)

- Mots provençaux de l'histoire des albigeois, en vers, par de Tudele (Roch Ms 19 g)

- Glossaire des mots provençaux extraits des troubadours (Roch Ms 20 a)

- Mots absents du dictionnaire languedocien et celui de Sauvages (Roch Ms 20 b)

- Mots tirés du banquet d'Augié Gaillard (Roch Ms 20 c)

- A la fin des fables causides de La Fontaine en bers gascouns (Roch Ms 20 d)

- Dictionnaire méridional annoté par H. de Rochegude (Roch Ms 21)

- Vocabulaire languedocien et françois (Roch Ms 22)

- Brouillon du dictionnaire de rimes languedociennes (Roch Ms 23)

- Dictionnaire de rimes languedociennes (Roch Ms 24)

- Glossaire des troubadours (Roch Ms 27)

- Recueil de textes et de mots romans (Roch Ms 38)

- Las quatre fis de l'home mésos daban sous els per lou counberti à Diu de Jean Calvel (Roch Ms 93)

« Calandreta » [kalɑ̃'dretɔ] es lo nom balhat per sos fondadors a la primièra escòla associativa e immersiva occitana qu’obrís a Pau lo 5 de genièr de 1980. Dins lo meteis temps, un projècte similar menat a Besièrs, sens ges de concertacion amb lo primièr, se complís amb la creacion d’una autra escòla en setembre de la meteissa annada. Lo tèrme « Calandreta » es adoptat a Besièrs, çò que federa los dos establiments : atal espelisson la Calandreta Paulina e la Calandreta l’Ametlièr.1![Alauda calandra e Alauda brachydactyla - By Baldamus, A. C. Eduard; Blasius, J. H.; Naumann, Johann Andreas; Naumann, Johann Friedrich; Sturm, Fr. [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0) or Public domain], via Wikimedia Commons](http://www.occitanica.eu/images/J_A_Naumann_alauda.jpg)

De qu’es, una « calandreta » ?

Emplegat dins l’espaci occitan mediterranèu tot, d’Alps a Pirenèus, lo tèrme « calandra » o « calandreta » (que n’es la fòrma diminutiva) designa en occitan una espécia particulara d’alausa : la Melanocorypha calandra (en francés « alouette calandre ») e la Calandrella brachydactyla (« calandrelle »). Per extension, lo tèrme pòt tanben, d’un biais generic, designar tota alausa.

Lo mot « calandre », en mai del mascle de la calandra, designa tanplan un aprendís.2

« Calandrons » e « Calandrins »

Coma o ensenha l’emplec del sufixe diminutiu “-on” (al femenin “-ona”), que se retròba per exemple dins « pichon », lo calandron es un aucelon, lo pichon de la calandra ; en mai d’un escolan de Calandreta, lo tèrme es tanben utilizat per designar un toston.3

Lo calandrin es, el, una alausa jove. Es tanben lo nom balhat als regents a venir per lor annada de formacion a l’establiment d’ensenhament superior occitan Aprene.

Dins un domeni tot autre, lo calandrin es en mai lo nom occitan del caladrius o caladre en francés, una creatura legendària descricha dins mantun bestiari medieval amb la semblança d’un aucèl, sovent blanc, del cant melodiós e dels poders medicinals e devinadors. Aprenèm atal dins Aiso son las naturas d'alcus auzels e d'alcunas bestias, imitacion anonima del sègle XIII, en occitan, del Bestiaire d’amour de Richard de Fournival :

« S’òm pòrta un calandrin davant un òme qu’es malaut et qu’òm lo gete sus son lièch, se lo Calandrin agacha l’òme a la fàcia, aquò’s signe qu’es per garir mas se virala coa, aquò’s s senhal de mòrt. »4

Noms de familha

En occitan, l’alausa pòrta mai d'un nom. Per designar los membres d'aquesta familha dels Alaudidats (Alaudidés en francés) s'emplegan los tèrmes generics « lausa », « alausa », « alauda » o « lauseta » e las variantas « alauseta », « laudeta »… Mas aquestes tèrmes pòdon tanben caracterizar en particular l'Alauda arvensis (alouette des champs en francés).La calandra (Melanocorypha calandra) es tanben nommada « gratisset » (n.m.) o « torrolha » (n.f.)

La Galerida cristata (cochevis huppé en francés) se sona la cauquilhada o la capurlada.

La Lullula arborea (alouette lulu en francés) se ditz, ela, lo cotoliu, la cotolina ou la bedoïda.

Enfin, l'Eremophilia alpestris (alouette hausse-col) a per nom occitan lo de « calandra mejancièra ».

En cançons

Tala coma la « gentille alouette » (« genta alouseta ») de la comptina francesa, la calandreta ten bona plaça dins lo repertòri musical occitan amb lo cant tradicional de la valada d'Aussau Au verdurèr, que lo grop Nadau tornèt interpretar en l'adaptar jol títol Pengabelòt :Au verdurèr je me n’entrè

Tres arrosetas m’i trobè

Aussau ! Mas amoretas

Aussau ! Jo me n’i vau !

Tres arrosetas m’i trobè

Que las copé, que las ligué

A mas amors las enviarè

Mes qui serà lo messatgèr ?

La calandreta o l’espervèr ?

La calandreta ei cap-leugèr

E l’esparvèr qu’ei mensongèr.

Jo medisheta i anirè !

Lo cantaire gascon Marcel Amont consacrèt una comptina a la calandreta e a las escòlas que ne pòrtan lo nom :

(...) Mainadets, qu’avetz tot sabut

Sus l’emplumat e lo pelut

L’esgarrapiaire e lo cornut

Cercam en aqueste coplet

Qui vaden tots los poquets :

Canhòts, porins, anherets

(...)

E que hè la calandreta ?

Calandreta, calandreta

Ausereta valenteta

Pones beròis calandrons

Per Pau, Ortès, Auloron (...)5

E endacòm mai ?

Se las escòlas associativas occitanas an causit un aucèl coma emblèma, lors omològas bretonas se son mesas jos la marca de la tèrra en elegissent lo nom de Diwan, que signifca « germenar ». Los Bascs de la federacion d'escòlas Seaska e los Catalans de las escòlas Bressolas an, eles, optat per la simbolica del breç.1. cf. BACCOU, Patrice. L'aventure des Calandretas. In Confederacion occitana de las escòlas laicas Calandretas. Calandreta : 30 ans de creacions pedagogicas. Montpelhièr : La Poesia : Confederacion occitana de las escòlas laïcas Calandretas, 2010. 366p. ISBN : 978-2-914243-14-8. pp.358-362↑

2. MISTRAL, Frédéric, Lou tresor dóu Felibrige, ou Dictionnaire provençal-français embrassant les divers dialectes de la langue d'oc moderne. Aix-en-Provence : J. Remondet-Aubin ; Avignon : Roumanille ; Paris : H. Champion, [1878-1886]. 2 vol. (1196, 1165 p.). ISBN : 2-86673-113-1.↑

3. Ibid.↑

4. Cançonièr dich La Vallière. BnF, ms français 22543. Transcripcion e revirada francesa : Ives Roqueta per la mòstra De la natura de quauquas bèstias illustrada per d'òbras originalas de Pierre François (colleccions CIRDÒC).↑

5. Lou Cèu de Pau, Lous Mandragòts, LABARRÈRE, André. Chants du Béarn. Pau : Lou Cèu de Pau, 1984. 137 p.↑

Avec le dictionnaire de S.-J. Honnorat, pour la première fois, un ouvrage permettait d’appréhender la langue dans sa totalité, et, transcendant la variété dialectale par le recours à un système graphique unificateur, il renouait le lien, rompu depuis des siècles, avec la grande langue de culture européenne qu’avait été l’occitan du Moyen Âge.

Titre complet

Dictionnaire provençal-français, ou Dictionnaire de langue d'oc ancienne et moderne ; suivi d'un Vocabulaire français-provençal… / par S.-J. Honnorat, docteur en Médecine - Digne : Repos, 1846-1848. - 4 vol.Description

3 vol. (dictionnaire occitan-français) + 1 vol. (« Vocabulaire français-provençal »).

S.-J. Honnorat avait également annoncé que son dictionnaire serait précédé d’une grammaire, dont on ne connait qu'un seul manuscrit, conservé à la Bibliothèque de Grenoble. Il avait également préparé un supplément comme en témoignent les nombreuses annotations sur son exemplaire, aujourd’hui conservé au Musée Arbaud d’Aix-en-Provence.Simon-Jude Honnorat, auteur du premier « vrai » dictionnaire occitan

1. Les débuts d’un médecin et savant naturaliste

Les intentions d’Honnorat et les conditions d’élaboration de son dictionnaire sont bien documentées, en particulier grâce à la publication en 1840 d’un mémoire, le Projet d’un dictionnaire provençal-français ou dictionnaire de la langue d’oc ancienne et moderne, que l’auteur envoie aux sociétés savantes de l’espace occitan. Sa correspondance avec le naturaliste provençal Esprit Requien (1788-1851), conservée à la Bibliothèque Calvet d’Avignon, complète et confirme les informations publiées par Honnorat dans son Projet.

Rien ne semblait prédisposer Simon-Jude Honnorat à devenir l'un des premiers grands lexicographes occitans. Issu d’un milieu paysan du Val d’Allos, occitanophone dans son parler alpin « considéré comme rude et grossier par les beaux esprits de basse Provence, [qui] pouvait sembler à première vue bien loin de la langue de ces troubadours que l'on commence justement à redécouvrir à la même époque » 1 , le jeune Honnorat s’illustre surtout par son intérêt pour les sciences naturelles et la botanique.

Après un passage par Grenoble, il termine ses études de médecine à Paris, où il côtoie une génération de Provençaux dont beaucoup s’intéressent à la « mode Troubadour » et aux supercheries littéraires de Clotilde ou de Fabre d’Olivet. Honnorat découvre aussi les recherches en plein développement sur l’ancienne « langue romane », l’ancien occitan des troubadours, dont Raynouard sera le chef de file. Il est reçu docteur en médecine de la Faculté de Paris en 1807 et revient en Provence exercer à l'hôpital de Digne. L'entomologie, la paléontologie et la botanique sont ses domaines de prédilection.

2. Genèse du projet de dictionnaire (1810-1840)

C’est vers 1811 que S.-J. Honnorat semble avoir entrepris son projet de Dictionnaire provençal-français en se procurant les dictionnaires et glossaires antérieurs, à commencer par le Vocabulaire provençal-français du Marseillais Claude-François Achard (1785). Ce dictionnaire de l'occitan tel qu'il est parlé en Basse-Provence, ne pouvait convenir tout à fait à un occitanophone de la Provence alpine. C'est ainsi qu'Honnorat commence à collecter son propre parler local. En 1810, à Gap, Jean-Michel Rolland avait publié lui aussi un dictionnaire pour corriger le mauvais français des populations occitanophones alpines : le Dictionnaire des expressions vicieuses et fautes de prononciation les plus communes dans les Hautes et Basses Alpes, accompagnées de leurs corrections, largement soutenu et diffusé par les préfets des deux départements. Il est probable que la publication du dictionnaire de Rolland a pu jouer le rôle de déclencheur chez Honnorat, qui envisagea d’abord l’élaboration d’un dictionnaire occitan comme un moyen d’accéder à une bonne maîtrise du français : « C'est donc, paradoxalement, le désir de français qui a conduit notre auteur à entreprendre sa tâche de lexicographe occitan. Rien d'étonnant à cela au demeurant : un de ses prédécesseurs, l'Abbé de Sauvages, avait à ses débuts exactement le même propos, avant de se prendre au jeu, comme Honnorat lui-même plus tard. » [note]

En 1840 lorsqu’Honnorat publie son Projet de dictionnaire...(consultable sur Occitanica), celui-ci diffère peu à première vue des dictionnaires occitan-français de l‘époque moderne, à l’exemple de celui d’Achard pour le provençal, qui constituent un foisonnant corpus de dictionnaires et glossaires ayant pour but d’apprendre au peuple à parler et écrire correctement le français : « je ne perdis jamais de vue la langue provençale, quoique je ne l’eusse considérée jusque-là que comme un moyen, ou une espèce d’échelle pour arriver à la langue française2

On peut cependant supposer qu’en s’adressant aux érudits des sociétés savantes méridionales pour trouver des soutiens à son projet de dictionnaire, Honnorat a repris le discours dominant du temps. Quoi qu’il en soit, ses intentions sont ambivalentes et son projet, tel qu’exposé en 1840, tranche déjà avec les dictionnaires précédents.

D’abord, il souhaite produire un dictionnaire général et complet de la langue occitane, considérée dans son unité et explicitement nommée - « langue d’oc » - en embrassant les différents dialectes. Son projet de dictionnaire devait initialement se borner au domaine géolinguistique provençal, mais, à partir de 1833, il prend véritablement conscience de l’unité de la langue : « car dans le fond la langue est parfaitement la même et je n’aurai peut-être pas mille mots de plus en faisant figurer l’idiome moundi ou languedocien…3

Par ailleurs, ce projet de dictionnaire n’est pas un simple glossaire occitan-français, mais un ouvrage à caractère encyclopédique, reflet de l’érudition et de l’intérêt d’Honnorat pour les sciences naturelles en particulier. Cet aspect, qui alourdit les notices et ne satisfait pas à l’intérêt linguistique d’un tel dictionnaire, a souvent été donné comme une des raisons du faible succès que rencontra le dictionnaire d’Honnorat.

Enfin, sa singularité réside surtout dans son ambition linguistique avec un projet relativement normatif : Honnorat fait plus que compiler la langue telle qu’elle est parlée mais la donne « telle qu’elle doit être, en comprenant tous les dialectes, mais en n’admettant, comme mot fondamental, que celui qui dérive le plus directement de la langue-mère » 4 c’est-à-dire, pour Honnorat, la langue réputée pure et uniforme du Moyen Âge, telle qu’en tout cas il pouvait l’appréhender dans les Leys d’Amor, texte du XIVe siècle qu’il connaît bien, particulièrement codificateur. Ici aussi Honnorat apparaît particulièrement novateur. Il s'est formé aux autres langues romanes proches de l'occitan, qu'il conçoit de fait comme une langue à l'égale des autres, parentes car dérivées du latin : « ceci, qui nous paraît aujourd'hui évident, ne l'était nullement de son temps : un certain nombre de bons esprits des débuts du XIXe siècle croyaient que le français dérivait du celtique des ancêtres gaulois, et certains maintiendront très tard cette illusion patriotique. Quant à mettre sur le même pied des langues étrangères et ce que le sens commun français appelait des "patois", perçus comme déformations populacières du français, c'était encore une idée révolutionnaire pour bien des gens. » [note]

La conception d'Honnorat d'une langue occitane originelle, « pure », dévoyée par des siècles d’oralité, le conduit à restaurer un certain nombre d’usages occitans des scribes du Moyen Âge, rompant avec l’adoption de la graphie française par imitation phonétique depuis au moins le XVIe siècle dans la plupart des régions occitanophones : retour du '-r' de l’infinitif, graphèmes 'nh' et 'lh', 'o' pour le son /ou/, et bien sûr le -a final.

3. Contenu du dictionnaire provençal-français d’Honnorat :

Le dictionnaire provençal-français d’Honnorat peut être considéré comme le premier « vrai » dictionnaire occitan-français : il embrasse les différents dialectes de la langue d’oc, et au-delà de la traduction française des termes, il propose des notices lexicographiques enrichies de catégories grammaticales, notations étymologiques, citations d’auteur, allant même jusqu’à l’encyclopédisme.

Pour élaborer son dictionnaire S.-J. Honnorat a consulté d’importants corpus manuscrits et imprimés. On sait qu’il possédait une importante bibliothèque où l’on trouve dictionnaires, glossaires mais aussi de nombreuses œuvres littéraires 5. Il a eu accès à une grande partie de la production écrite de son temps et des siècles précédents, comme en témoignent les citations d’auteur qui sont données dans le dictionnaire. Pour les étymologies, Honnorat profitait de la somme nouvelle sur l’écrit occitan du Moyen Âge que représentait le Lexique roman de Raynouard 6. Honnorat fait aussi référence à la Canso de la Crozada traduite par Fauriel, aux Leys d'Amor et aux Flors del Gay-Saber qu'il connaît parfaitement. En termes de littérature, Honnorat connaît essentiellement l’écrit provençal, notamment la période moderne représentée par Jean-Baptiste Coye de Mouries, Michel Truchet d'Arles, Pierre Bellot et Toussaint Gros de Marseille, Hyacinthe Morel d'Avignon, Diouloufet d'Eguilles, mais aussi par des auteurs plus anciens comme Brueys ou Bellaud de la Bellaudière. Dans sa correspondance avec Requien, Bellaud apparaît d'ailleurs comme son auteur favori. Il fait aussi référence à des recueils juridiques comme les Statuts de Provence ou les Privilèges et règles de Pays de Béarn dont on trouve plusieurs citations dans le dictionnaire.

Honnorat utilise également les recueils d’histoire naturelle : l'Histoire naturelle de Darluc, l'Histoire des Plantes qui croissent aux environs d'Aix et dans plusieurs autres endroits de Provence, de Pierre Garidel ou encore l'Histoire Naturelle des environs de Nice du naturaliste Antoine Risso.

Les sources orales, en revanche, semblent assez réduites. Il adressa lui-même une enquête en 1822 aux maires, curés, savants, mais elle paraît ne pas avoir donné les résultats escomptés : Honnorat ne l’évoquera plus et nous ne connaissons pas d'archives qui aient été conservées.

4. L’édition du dictionnaire (1840-1848)

En 1840, Honnorat adresse aux différentes sociétés savantes et académies « des provinces méridionales » son Projet de 80 pages dans lequel il présente le dictionnaire à venir. Il reçut plusieurs rapports des académies méridionales, parfois assez enthousiastes à l’idée d’un grand dictionnaire restaurant la « dignité » de la langue à l’image du Rapport fait à la Société des sciences du Var : « avec les connaissances qu’il est facile de reconnaître dans M. Honnorat et dont il fait preuve à chaque page de son écrit, on conçoit aisément qu’il lui a été facile d’établir que la langue provençale, dégagée des divers dialectes, ses enfants dégénérés, a offert, de tout temps, autant de régularité, d’ensemble et de philosophie qu’aucune autre des langues modernes ; (…) notre langue à nous qui se pressentait à sa naissance avec une perfection que d’autres n’ont pu acquérir en dix siècles, et que des circonstances de pur hasard empêchèrent seules de devenir langue nationale, était plus digne que la langue d’oil, un de ses plus imparfaits dialectes, devenu plus tard et par des améliorations successives, la Langue française, de rester langue dominante et officielle… » 7

En 1844, le ministre de l’Instruction publique Villemain souscrit pour cent exemplaires, accélérant l’édition du dictionnaire qui commence à être imprimé. Âgé de 62 ans, et en mauvaise santé, confronté à d’importantes difficultés financières, Simon-Jude Honnorat réussit toutefois à faire imprimer le premier volume qui est terminé en 1847 chez l’imprimeur Repos à Digne, suivi de près par le second volume puis, en mai 1848 par le troisième et dernier volume. Durant l’été 1848 paraît le Vocabulaire français-provençal mais la Grammaire et le Supplément annoncés ne parurent jamais. Les difficultés rencontrées par Honnorat pour l’impression de son dictionnaire sont sans doute dues en partie à son engagement légitimiste alors que son dictionnaire voyait le jour entre Monarchie de Juillet et Révolution de 1848.

5. La réception et la diffusion du dictionnaire provençal-français d’Honnorat

Le monumental dictionnaire d’Honnorat semble avoir été un échec commercial, au vu de la rareté des éditions originales conservées.

On peut penser que les contenus encyclopédiques et peut-être aussi les choix graphiques, le rendaient difficilement manipulable pour une grande partie du lectorat visé. Il mourut en 1852 et ne connut pas le grand élan renaissantiste porté par le succès national de Mirèio (1859) du jeune Frédéric Mistral et par le Félibrige, qui culmine dans le dernier tiers du siècle.

Si Honnorat est peu célébré chez les félibres, en revanche, Mistral estima et utilisa beaucoup son dictionnaire pour la réalisation du Tresor dóu Felibrige.

Mais c’est au cours du XXe siècle qu’Honnorat fut redécouvert et célébré comme un grand savant, précurseur de la normalisation graphique initiée dans les années 1900 par Antonin Perbosc et Prosper Estieu qui tirent de leur lecture des textes médiévaux, en particulier les Leys d’amor eux aussi, un système de restitution d'une norme occitane d'écriture.

Éditions :

- 1846-1848 : Digne : Repos (édition originale)

- 1991 : Raphèle-lès-Arles : Culture Provençale et Méridionale, 1991 [reprint de l’édition originale ; préface de Pierre Fabre]

Consultation en ligne

1. Le dictionnaire d’Honnorat numérisé :

Les 4 tomes numérisés par le Bibliothèque nationale de France et disponibles sur Gallica permettent de faire des recherches en plein texte.

Consulter sur gallica.bnf.fr :

Tome 1 : Dictionnaire (A-D)

Tome 2 : Dictionnaire (E-O)

Tome 3 : Dictionnaire (P-Z)

Tome 4 - Vocabulaire

2. Le dictionnaire d’Honnorat en base de données :

Le site internet D'Ubaye en Verdon (jc.clariond.free.fr) propose un outil permettant d'effectuer des recherches avancées dans le dictionnaire d'Honnorat informatisé. Plusieurs modes de recherche sont possibles : une recherche thématique, une recherche par dialectes, par auteurs cités dans le dictionnaire, par radicaux et une recherche des mots par terminaison. Consulter le site.

Notes

1.Philippe MARTEL, « Du parler local à la langue : le Docteur Honnorat à la découverte de l’unité de la langue d’oc » dans : Chroniques de Haute-Provence, 365, 2010. (En ligne sur Occitanica) ↑

2. S.-J. HONNORAT, Projet de dictionnaire provençal-français… - Digne : Repos, 1840. ↑

3.Lettre à Requien, 25 mars 1833. ↑

4.Philippe MARTEl, op. cit. ↑

5. Catalogue des livres de feu M.H.M. de feu M.S.J. Honnorat, Grenoble, 1853. ↑

6.François RAYNOUARD, Lexique roman ou Dictionnaire de la langue des troubadours comparée avec les autres langues de l'Europe latine - Paris : Silvestre, 1836-1844. ↑

7.Layet, Toulon le 19 juillet 1841 dans : Bulletin trimestriel de la Société des Sciences, Belles-Lettres et Arts du département du Var ↑