Explorar los documents (1007 total)

Aquel manuscrit apparten a la bibliotèca del romanista Henri Pascal de Rochegude. Conten de còpias de sorgas literàrias qu'an servidas a l'elaboracion de l'Essai d'un glossaire occitanien, pour servir à l'intelligence des poésies des troubadours. Son presents dins lo manuscrit tres tèxtes en ancian francés :

- Les 4 livres des reis

- Floire et Blancheflor

- Blancandin

e dos tèxtes en occitan medieval :

- Jaufre e Brunesens (extrach del roman Jaufré)

- Vida de Sant Honorat de Lerins

Dins los manuscrits copiats per Rochegude un dotzenat concernís l'ancian francés e un vintenat l'occitan medieval. En general, un manuscrit conten sonque de tèxtes dins una sola lenga.

Aquel Jaufré es lo segond copiat per Rochegude coma l'indica la nòta a la fin del tèxte. Lo segond se tròba dins lo manuscrit 8 (non disponible sus Occitanica.eu)

Aquel manuscrit es la seguida del premier tome du parnasse occitanien de Henri Pascal de Rochegude. Es pas datat mas a versemblablament estat escrich vèrs la fin del sègle XVIII. Serviguèt de basa, coma lo manuscrit 1, que possedís una religadura identica, a l'edicion del Parnasse occitanien en 1819. Ça que la l'obratge editat amassa pas l'integralitat de las pèças e elements redigits dins los dos manuscrit.

Es compausat de tres grandas parts.

La primièra d'una longor de 255 paginas, conten de pèças de trobadors. Es seguida de mantuns complements inedits. A saber :

- la taula dels trobadors conteguts dins los manuscrits 1 e 1bis amb lo primièr vèrs de cada pèças e son emplaçament dins lo manuscrit (36 paginas)

- la taula alfabetica dels trobadors amb indicacion del tòme e de la pagina (2 paginas)

- la taula alfabetica de totas las pèças presentadas amb l'indicacion des manuscrits ont se tròban (35 paginas)

- la taula alfabetica dels noms de personas menciondas dins las poesias dels trobadors (12 paginas)

- un vocabulari geografic (7 paginas)

- d'aires notats (8 paginas)

La segonda partida del manuscrit conten lo Glossaire occitanien pour servir à l’intelligence des poésies troubadours editat en 1819. Aquel es constituït :

- d'un prefaci de 18 paginas notadas de I a XVIII que correspond al prefaci del glossari editat

- d'una primièra lista de mots sus tres colonas (71 paginas) seguida d'una pagina d'avertiment e d'una segonda lista de mots (35 paginas). Aquelas doas listas, fondudas entre elas constituisson l'essencial del glossari estampat.

Enfin, lo manuscrit 1 bis porgís d'autres tèxtes de trobadors que una partida es probablament estada aponduda aprèp lo trabalh del religaire. La darrièra partida d'aquel manuscrit conten :

- de pèças addicionalas (10 paginas)

- La drecha maniera de trobar (7 paginas)

- un « Complement des troudabours » que compren un avertiment (2 paginas) e una seguida de pèças (80 paginas)

- de taulas coma dins la primièra partida del manuscrit 1 bis

Le terme occitan « Martror » est d’usage très courant dans les textes médiévaux dans lesquels il désigne l’actuelle Toussaint catholique (1er novembre), qui fut longtemps la « fête des martyrs », étymologie du terme martror en occitan.

En Occitanie comme ailleurs, cette « fête des morts » coïncide avec le mois « le plus noir » de l’année, le début de l’hiver astronomique (de début novembre jusqu’au solstice d’hiver au 21-22 décembre), qui marquait le début de l’année dans le calendrier celtique. Période où le monde de la nuit et des ténèbres est le plus proche de celui des vivants, elle correspond à un moment propice aux échanges symboliques entre les deux mondes.

Mais cette célébration des morts coïncide aussi avec la saison d’un certain renouveau, celui des labours et semences (« de la Sant Miquèl a Martror ») ou encore celui de la plantation des arbres fruitiers (autour de la Sainte-Catherine, le 25 novembre).

L'Église catholique sacralisa cette période de rites immémoriaux d’échanges symboliques entre vivants et morts à partir du IXe siècle en instituant la fête de tous les saints le 1er novembre, puis un « jour des morts », distincts, le lendemain.

Les enquêtes menées au cours du XXe siècle sur les rites, croyances, traditions rituelles en pays d’Oc ont permis de documenter de nombreuses pratiques vivantes - jusqu’aux années 1980 dans les Pyrénées par exemple - de rites de communication entre vivants et disparus (offrande de nourriture notamment). En Rouergue, dans le canton de Saint-Geniez-d’Olt demeure une tradition de vente aux enchères pour les âmes, où l’on retrouve l’offrande de nourriture mais encadrée par le rite religieux (la vente servant à financer les messes pour les morts tout au long de l’année).

L’arrivée de la tradition américaine de la fête d’Halloween au milieu des années 1990, ressentie par certaines communautés comme exogène et commerciale, semble provoquer localement un intérêt renouvelé pour les rituels autour de la Toussaint, dont le plus important est celui du Martror annuel de Pézenas, spectacle rituel qui clôt le cycle des « Temporadas » (Théâtre des Origines, puis Collectif Temporadas).

1. Pratiques et rites actuels :

1.1 Aveyron : La « Pola un » ou Vente pour les âmes (canton de Saint-Geniez-d’Olt) :

Cette pratique vivante - mais qui s’est réduite au cours du XXe siècle à quelques communes - a fait l’objet d’une enquête en 1990 (Enquête Al Canton : Saint-Geniez-d’Olt, voir « Sources et documentation » ci-dessous). Cette vente aux enchères est organisée par des associations paroissiales dans plusieurs localités de l  ’Aveyron, notamment Castelnau de Mandailles (dans les trois villages composant la commune : Castelnau, Mandailles et Cambon) ou encore Sainte-Eulalie-d’Olt où elle porte le nom de « Pola un » (poule un). Le nom de « Pola un » utilisé à Sainte-Eulalie est donné à la vente car elle commence traditionnellement par la mise aux enchères d’une poule.

’Aveyron, notamment Castelnau de Mandailles (dans les trois villages composant la commune : Castelnau, Mandailles et Cambon) ou encore Sainte-Eulalie-d’Olt où elle porte le nom de « Pola un » (poule un). Le nom de « Pola un » utilisé à Sainte-Eulalie est donné à la vente car elle commence traditionnellement par la mise aux enchères d’une poule.

La vente se déroule selon des modalités à peu près identiques dans toutes les communes. Il s’agit d’une vente d’offrandes, essentiellement alimentaires, de chaque famille (volaille, fouasse, etc.) et dont les bénéfices serviront à dire des messes tout au long de l’année pour les morts de la paroisse. « Jadis, cette cérémonie existait dans de nombreuses paroisses rouergates et donc il ne s’agirait en réalité ici que d’une survivance localisée d’un rituel à l’origine plus étendu. »

1.2 « Martror, fèsta dels mòrts », rituel festif (Pézenas : Théâtre des Origines, Collectif Temporadas)

Un rituel festif autour de « Martror » a été créé à Pézenas par le Théâtre des Origines puis organisé à partir de 2015 par l’association Collectif Temporadas. Il tend à essaimer dans d’autres communes du Languedoc. Autour du Théâtre des Origines puis du Collectif, des artistes et « praticiens » locaux du patrimoine culturel immatériel (re)créent un rituel festif en puisant dans les traditions locales et universelles liées à la fête des morts dans une démarche de fête déambulatoire collective. Cet événement, à la frontière de la création théâtrale et du rituel collectif, s’inscrit dans les « Temporadas », cycle de fêtes saisonnières organisées par le Collectif Temporadas qui a pour objet « l’organisation des fêtes saisonnières de Pézenas par la mise en commun des savoirs, des pratiques, des recherches et des imaginaires liés à la notion de Patrimoine Culturel Immatériel ». Martror est le rituel le plus récent des Temporadas de Pézenas, longtemps ancré sur le cycle de Carnaval et de la Saint-Jean / solstice d'été.

Les différents moments des Temporadas peuvent rassembler plus d’un millier de participants dans des déambulations, scénographies participatives et rituels accomplis par les participants eux-mêmes. Le moment-fort de Martror consiste à adresser un message écrit à un disparu et qui est envoyé par l’ensemble des participants dans le ciel et la nuit. Un « chœur » de pleureuses accompagne ce geste particulièrement chargé d’émotion pour les participants-acteurs du rituel (Enquête Anne-Sophie Haeringer, 2013 : voir « Sources et documentation » ci-dessous).

En 2015, deux fêtes-rituels de Martror sont organisées en Languedoc :

- Pézenas : 7 novembre (organisé par l’association Collectif Temporadas qui a pour objet “l’organisation des fêtes saisonnières” de Pézenas par la mise en commun des savoirs, des pratiques, des recherches et des imaginaires liés à la notion de Patrimoine Culturel Immatériel.”)

- Puisserguier : 7 novembre, dans le cadre de la Fête de la soupe, Spectacle MARTROR "la Fèsta dels Mòrts" déambulation théâtralisée avec le théâtre des Origines (Après leur spectacle sur Bacchus à la Fête de l'Acabaire 2014, le Théâtre des Origines revient à Puisserguier pour une nouvelle déambulation théâtralisée. Martror est un spectacle rituel mis en rue, musique, chants, danse et théâtre où le marasme de la vie quotidienne laisse place à la joie et l'ivresse de renouer le partage avec ses morts ! )

2. Jalons historiques :

2.1. Martror, l’ancien « nouvel an » occitan ?

Les chartes et actes et les textes littéraires en ancien occitan révèlent à quel point Martror représentait pour les hommes du Moyen Âge en Languedoc une borne calendaire importante, marquant le début de l’année :

- Un engagement de Roger II comte de Foix envers la vicomtesse Ermengarde et son fils Bernard-Aton du 22 avril 1095 indique que Roger II ne peut racheter ses domaines à son retour de la Croisade que « de martror en martror » (c’est-à-dire d’une fête de Toussaint à une autre).

- Guilhem de Tudèla, dans la Canso de la Crozada (au vers 5622) utilise la même expression « del un Martror al autre » (d’une Toussaint à l’autre, c’est-à-dire, dans la durée d’une année).

- Le troubadour Guillaume de Berguedan dans une Canso, fait également référence à Martor :

Luec del marit volgr’ieu un ser,

E‘l ser que dures de pascor

Entro la festa de Martror

(je voudrais la place du mari un soir, et que le soir durât du printemps jusqu’à la fête de la Toussaint).

Moment de l’échéance des rentes, du loyer des maisons ou encore du louage des domestiques, Martror constitue un repère calendaire pluriséculaire, marquant la fin d’un cycle et le commencement d’un autre. C’est aussi le moment des labours et des semences et la période où l’on prenait les exploitations en fermage, comme en attestent certaines expressions populaires :

« De Sant Miquèu a Martror i a un mes laborador » (De Saint-Michel à Martror, il y a un mois pour faire les labours)

Le terme « Martronada » désigne en occitan toute la période autour de ce marqueur calendaire qu’est Martror.

3.2. Novembre, le « mois noir » du calendrier, période des échanges entre le monde des vivants et celui des morts :

Appelé Miz Du, le « mois noir » en breton, novembre est un moment charnière de l’année, où les jours raccourcissent avant l’entrée dans l’hiver. C’est la période des fêtes de Samain dans la tradition irlandaise, fête la plus importante du calendrier celtique selon les moines irlandais qui la décrivent dans leurs écrits dès le VIIIe siècle comme une nuit de festivité grandiose et fantastique au cours de laquelle les ancêtres morts pouvaient se mêler aux vivants. Occasion de rencontre entre les mondes des morts et des vivants, où les ténèbres gagnent sur le soleil, le début du mois de novembre constitue un moment « hors du temps », comme l’indique Philippe Walter dans son article La Toussaint, Samain et Halloween : « La nuit du 1er au 2 novembre marquait, pour les anciens Celtes, le début d’une nouvelle année. Ils pensaient que cette nuit-là, les portes de l’autre monde étaient ouvertes. Ainsi, les vivants pouvaient impunément pénétrer dans l’au-delà, tandis que les revenants et les fées envahissaient pour un temps le monde des humains. Cet échange entre les deux mondes, cette circulation des âmes, marque les nombreuses légendes de la Toussaint. »

Comme pour de nombreuses fêtes chrétiennes, l'Église fit le choix d'intégrer les rites hérités des anciennes croyances et religions. La fête de tous les saints est instituée le 1er novembre dans la chrétienté latine entre le VIIIe siècle et le IXe siècle : en 737 le pape Grégoire III institue une fête de « tous les saints » qui ne pouvaient être fêtés dans l’année, mais c’est seulement en 837 que Louis le Pieux ordonne que cette fête de tous les saints soit célébrée le 1er novembre dans l’Empire carolingien (Gaule, Germanie). Ce n’est enfin qu’à la fin du Xe siècle que la « fête des morts » commence à être célébrée, le 2 novembre : « Pour le christianisme, les deux fêtes des saints et des morts sont bien distinctes mais, dans l’esprit populaire, la Toussaint et la Fête des Morts se confondent. Elles ne font que recouvrir les restes de la vieille fête celtique des revenants ou des fées. » (P. Walter)

3.3. Pratiques et rituels de Martror en Occitanie :

- Dans les Pyrénées :

Isaure Gratacos qui a mené des enquêtes ethnologiques dans les Pyrénées, consacre un chapitre à la fête des morts dans son Calendrier Pyrénéen ; « Jusqu’en 1940, à l’église, dès le début de la messe de la Toussaint, chaque « maison » allumait son plec, édifié avec la fine chandelle de cire que l’on avait fait bénir à la Chandeleur et le laissait brûler pendant toute la cérémonie. En cette descente vers l’ombre de l’hiver et du domaine des morts, la flamme symbolique qui est à la fois le soleil et la vie, compense et exorcise ses contraires. »

Lors de ses enquêtes, Isaure Gratacos relève des rites d’offrandes qui peuvent être assimilés à l’action de nourrir et réchauffer des morts telle la pratique du « souquet », une bûche placée dans la cheminée et qui brûlera toute la nuit, tradition répandue sur tout le territoire Pyrénéen au moment de Martror.

Si assez peu de témoignages évoquent des offrandes alimentaires (19 sur 387 informateurs mais 58 récits au second degré), l'un des témoins de l'enquête dit que jusqu’en 1982 elle déposait sur deux assiettes posées devant le foyer « des noix, des châtaignes et même du fromage .» Contrainte d’arrêter « à cause des souris », elle continuait de mettre un « souquet » dans la cheminée afin qu’il brûle toute la nuit : « Les morts qui, pour une nuit, reviennent dans la Maison, apportent avec eux les forces vitales des profondeurs de la Terre-Mère et permettent ainsi à la vie de surface de continuer… Le retour des morts, dans la nuit du premier au deux novembre, est donc vécu comme un épisode de la vie, qu’elle soit celle des ancêtres ou celle des vivants. Si ceux-ci laissent sur la table le pain, la pomme ou le fromage, et s’ils font brûler la bûche c’est pour remercier les ancêtres à qui ils doivent la vie. Mais c’est aussi pour les aider et “réchauffer leur âme”. » (Isaure Gratacos)

Comme pour les autres fêtes religieuses marquées par des manifestations cérémonielles, il est interdit de travailler, Isaure Gratacos mentionne un autre interdit spécifique aux femmes relevé grâce ses enquêtes : faire la lessive et surtout de l’étendre.

Ressources et documentation :

Enquêtes :

- Vente pour les âmes en Rouergue :

Christian-Pierre BEDEL (dir.), Al canton : Sent Ginièis, Conseil général de l’Aveyron : Mission départementale de la Culture, 1993.

Certains matériaux de l’enquête, réalisés par Daniel Loddo, son consultable au CORDAE-La Talvera (Cordes-sur-Ciel) :

Enregistrement sur « Las enchèras » (Castelnau-de-Mandailles, 1993) : voir la référence sur le catalogue du CORDAE.

Enregistrement sur « la Pola un » (document écoutable en ligne) : voir la référence et écouter l'enregistrement sur le catalogue du CORDAE.

[Enquête Lucien Mazars] dans : Enquêtes folkloriques en Rouergue : 1900-1954, Mémoires de la Société des Lettres Sciences et Arts de l'Aveyron. - ; T. 17, 1958.

- Pratiques d’offrandes alimentaires dans les Pyrénées :

Isaure Gratacos, Calendrier pyrénéen : rites, coutumes et croyances dans la tradition orale en Comminges et Couserans, Toulouse, Privat, 1995.

- Martror, la fèsta dels mòrts, rituel festif à Pézenas :

[Enquête Anne-Sophie Haeringer sur le Théâtre des origines à Pézenas à l’occasion de Martror 2013 et 2014] dans : Jean-Louis Tornatore (dir.), Anne-Sophie Haeringer, La construction d’une ethnoscène : Théâtre et patrimoine culturel immatériel dans le monde occitan, Rapport de recherche : Centre Georges-Chevrier UMR 7366 CNRS Université de Bourgogne, CIRDÒC, 2015.

Claude ALRANQ, Martror : la fête des morts (conférence donnée à Pézenas à l’occasion de Martror 2014). En ligne sur Occitanica :

Consulter la version audio.

Autres ressources en ligne :

Voir toutes les ressources sur « Martror » disponibles sur Occitanica.

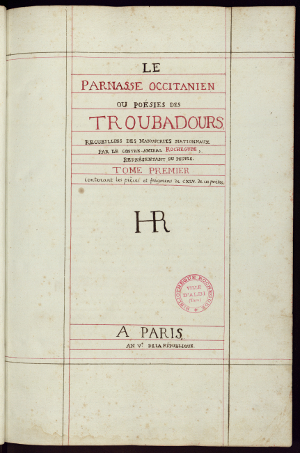

Lo tòme primièr d'aquel manuscrit conten de poèmas e cançons (de còps fragmentaris) de 145 trobadors. Son precedits d'un prefaci de 18 paginas numerotadas de I a XVIII que correspond a lo de l'obratge que serà estampat en 1819.

La pagina XVIII conten la taula dels trobadors citats amb l'indicacion dels manuscrits utilizats e mencionats a la debuta de cada pèça. Las pèças dels trobadors figuran a la seguida e son notadas de 1 a 580. L'òrdre retengut es aquel causit per l'abat Millot dins son Histoire littéraire des troubadours (1774) e que Rochegude coneis e critica dins son prefaci.

En roge son escrichas las vidas (vidas de trobadors) e razos (tèxtes biografics brèus qu'an per tòca de donar una interpretacion d'un poèma). Puèi son los poèmas sus doas, tres e mai quatre colonas. Qualques nòtas o remarcas son indicadas sul marge o en bas de pagina.

Aquel manuscrit foguèt estat religat a París. Per ne limitar l'espessor, Rochegude completèt la presentacion dels trobadors dins lo manuscrit 1bis.

Aquel manuscrit « definitiu » de Rochegude es datat de 1797 (An V del calendièr republican). Lo nom d'autor indicat, « Le contre-amiral Rochegude Représentant du peuple » (« Lo contra-amiral Rochegude, representant del pòble ») o confirma : son mandat al Conselh dels Cinc Cents s'acabèt lo 1èr d'abril de 1797.

Le duo Calèu se forme en 2011 de l’envie de mettre en musique des textes en occitan de poètes contemporains (aire non délimitée piémont Cévennes et garrigues).

Céline Klisinski et Hervé Robert se partagent la composition musicale et le choix des textes.

D’aucuns pensent que le duo Calèu possède dans son ADN un peu de l’héritage des Trobadors,

Entendent une pointe de fado dans la voix de Céline, un zeste de folk (américain ?) dans sa guitare. Alors le violon d’Hervé pose ses couleurs et le duo Calèu chante et enchante les poètes languedociens…

Voici ce qu’en ont dit en 2014 les organisateurs du festival "l’accordéon plein pot" de St Quentin la Poterie :

" Le duo CALÈU présente un concert acoustique de chansons à textes aux couleurs de la

Nòva Cançon Occitana, puisées dans l'oeuvre de poètes contemporains. Céline Klisinski et Hervé Robert marient superbement leurs très belles voix sur fond de musiques intimistes de leur composition, où les accords et arpèges des guitares, les « échappées » du violon, s’offrent généreusement au service des mots. Le duo Calèu sort avec plaisir des sentiers battus, loin des bruits et excès, à cœurs rapprochés, nous éprouvons à les écouter, le sentiment profond qu’ils s’adressent à nous, personnellement, intimement, mais nous écoutent aussi, comme une conversation où le plaisir d’écouter répondrait à celui de chanter. Une fraternité."

Istòria del fons

Lo fons Rochegude de la Bibliotèca municipala d’Albi pòrta lo nom d’Henri Pascal de Rochegude, erudit e poligraf que leguèt sas colleccions a la vila.

Collectèt e copièt los tèxtes dels trobadors puèi ne donèt una edicion critica dins dos obratges publicats en 1819 : lo Parnasse occitanien e l’Essai de Glossaire occitanien pour servir à l'intelligence des poésies des troubadours. Per sos trabalhs, Rochegude entreprend la resurreccion de la glòria literària occitana. Se destria mai que mai per un apròchi novèl, rigorós e metodic que diferís de las compilacions anterioras. L’ensemble de son òbra publicada que cobrís pas qu’una part de son trabalh de collectatge, dobrís la via a l’estudi dels tèxtes e a la sciéncia naissenta que prendrà lo nom de filologia romana. François Just Marie Raynouard, l’un de sos correspondents, ne devendrà lo cap de fila.

Henri-Pascal de Rochegude es nascut a Albi en 1741. A 16 ans dintra a l’Escòla dels gardas de la marina a Rochefort. Devengut oficièr de marina, participa a una mission en Índia en 1768-1769 e a la segonda expedicion dins las isclas Kerguelen en 1773. Nommat luòctenent de nau en 1778, participa a la guèrra d'Independéncia americana. Elegit deputat suplent de la noblesa als Estats generals de 1789 per la senescalciá de Carcassona, sèi a la Constituenta lo 10 de febrièr de 1790, puèi a la Convencion en 1792. Nommat contra-amiral en 1793, es encargat de mission dins los pòrts franceses. A l'atge de 60 ans, se retira a Albi per se consacrar a la redaccion de sos obratges e als estudis sus la lenga d’òc que perseguirá fins a sa mòrt. Se constituís una bibliotèca d’estudi e de bibliofil que revèla sa personalitat e sos gostes per los trobadors, la literatura romana e los tèxtes ancians.

Morís a Albi lo 16 de març de 1834 legant a sa vila natala una importanta bibliotèca (12 400 volums conservats a l'ora d'ara) que constituís lo fons ancian de la bibliotèca municipala.

- Acreissement

fons claus

- Modalitats d’entrada

legat a la Bibliotèca de la vila d’Albi

- Fons complementari

Mantun manuscrits de Rochegude son conservats a la Bibliotèca de l’Arsenal a Tolosa, eissuts de l'anciana colleccion Frix Taillade.

Descripcion del fons

Lo fons Rochegude conten los manuscrits de divèrses autors, recampats dins la bibliotèca de l’amiral, tal coma sas nòtas e documents de trabalh.

Aqueles manuscrits concernisson de recuèlhs de tèxtes de tota epòca en lengas romanas (francés, occitan, catalan, italian, espanhòl) collectats e copiats per Rochegude. Sont completats per mantun estudis sus la lenga dels trobadors.

Datas extrèmas :

sègles XVIII - XIX

Lengas representadas dins lo fons :

Occitan (lengadocian, provençal, gascon, lemosin, auvernhat, vivaro-alpin)

Francés

Catalan

Espanhòl

Italian

Latin

Importància materiala :

Per la partida occitana del fons : 48 manuscrits

Supòrts representats :

Manuscrits

Per lo consultar

Identificant del fons :

L'ensemble del fons Rochegude es plaçat jos la còta Roch, los manuscrits occitans se tròban a las còtas : Roch. Ms 1 - Ms 24, Ms 27, Ms 38, Ms 93.

Ressorsas en linha :

- Véser lo dorsièr tematic dedicat a l'òbra d'Henri Pascal de Rochegude que presenta un accès editorializat a las ressorsas occitanas numerisadas de l'autor

- Accedir als manuscrits occitans per lor títol/còta :

- Premier tome du parnasse occitanien de Henri de Pascal de Rochegude (Roch Ms 1)

- Second tome du parnasse occitanien de Henri de Pascal de Rochegude (Roch Ms 1 bis)

- Recueil de textes romans du Nord et du Midi (Roch Ms 2)

- Recueil des divers ouvrages des XIIIe et XIVe siècles (Roch Ms 4)

- Recueil de chansons et poésies modernes (Roch Ms 9 a)

- Tables incomplètes du manuscrit 9 a (Roch Ms 9 b)

- Le Parnasse occitanien, copie de travail n°1 (Roch Ms 10 a)

- Le Parnasse occitanien, copie de travail n°2 (Roch Ms 10 b)

- Le Parnasse occitanien, copie de travail n°3 (Roch Ms 10 c)

- Le Parnasse occitanien, copie de travail n°4 (Roch Ms 10 d)

- Le Parnasse occitanien, copie de travail n°5 (Roch Ms 11)

- Le parnasse occitanien, copie de travail n°6 (Roch Ms 12)

- Le Parnasse occitanien, copie de travail n°7 (Roch Ms 13)

- Pièces (occitaniennes) tirées des mss. de Ste Palaye (Roch Ms 14 a)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, seconde partie (Roch Ms 14 b)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, troisième partie (Roch Ms 14 c)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, quatrième partie (Roch Ms 14 d)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, cinquième partie (Roch Ms 14 e)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, sixième partie (Roch Ms 14 f)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, septième partie (Roch Ms 14 g)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, huitième partie (Roch Ms 14 h)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, neuvième partie (Roch Ms 14 i)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, dixième partie (Roch Ms 14 j)

- Extrait des Rasós de trobar (Roch Ms 15)

- Airs notés du manuscrit d'Urfé (Roch Ms 16)

- Additions et corrections au glossaire occitanien : aditions et corrections (Roch Ms 18 a)

- Additions et corrections au glossaire occitanien : mots à ajouter (Roch Ms 18 b)

- Mots extraits de Beda, partie 1 (Roch Ms 19 a)

- Mots extraits de Beda, partie 2 (Roch Ms 19 b)

- Mots tirés du dictionnaire de Sauvages (Roch Ms 19 c)

- Mots tirés du Nouveau testament (Roch Ms 19 d)

- Mots tirés d'Honorat de Lerins (Roch Ms 19 e)

- Glossaire non identifié (Roch Ms 19 f)

- Mots provençaux de l'histoire des albigeois, en vers, par de Tudele (Roch Ms 19 g)

- Glossaire des mots provençaux extraits des troubadours (Roch Ms 20 a)

- Mots absents du dictionnaire languedocien et celui de Sauvages (Roch Ms 20 b)

- Mots tirés du banquet d'Augié Gaillard (Roch Ms 20 c)

- A la fin des fables causides de La Fontaine en bers gascouns (Roch Ms 20 d)

- Dictionnaire méridional annoté par H. de Rochegude (Roch Ms 21)

- Vocabulaire languedocien et françois (Roch Ms 22)

- Brouillon du dictionnaire de rimes languedociennes (Roch Ms 23)

- Dictionnaire de rimes languedociennes (Roch Ms 24)

- Glossaire des troubadours (Roch Ms 27)

- Recueil de textes et de mots romans (Roch Ms 38)

- Las quatre fis de l'home mésos daban sous els per lou counberti à Diu de Jean Calvel (Roch Ms 93)

C'est dans le cadre des échanges nécessaires à l'avancement du projet de Forum eurorégional « Patrimoine et création » qu'une partie de l'équipe du CIRDÒC et d'Org&Com-Estivada, deux des quatre partenaires du projet, se sont rendus chez un troisième, Sa Xerxa, organisateur depuis 2003 d'un festival pour jeune public devenu une référence incontournable à Majorque et plus généralement dans les Pays Catalans. Quatre jours en tant qu'observateurs d'une autre manière de travailler le matériau théâtral et d'une autre manière de le présenter, à la découverte de ce qui, culturellement, nous unit sur un territoire d'échelle eurorégionale, dans nos pratiques et nos approches, mais aussi à la pêche aux bonnes idées et aux contacts pour pousser plus loin les réflexions qui seront avancées et développées lors du Forum.

Vilafranca de Bonany n'est très clairement pas la commune la plus connue de l'île de Majorque, et pour cause : située dans les terres et non sur des côtes bien plus touristiques, la petite ville a gardé une certaine typicité et, bien que sillonée régulièrement par des visiteurs de tous horizons, elle demeure encore un lieu de vie et d'habitation des majorquins, tout en étant, comme l'ensemble l'île, un lieu de passage et de brassage international. Une situation qui constitue une force pour son festival, très résolument (et ce fut avancé par l'équipe et les partenaires lors du discours inaugural) dans une ambition culturelle qualitative, doublée d'une ambition de faire vivre un territoire dans sa langue et sa culture propre, mais avec toujours une perception universaliste de ce que la culture de ce territoire peut effectivement produire. Rien d'excluant donc, a fortiori avec ce langage universel que peut être le théâtre, même dès lors qu'il est exprimé dans la langue du lieu. Une autre des forces du festival, qui installe pour un théâtre catalan une position de normalité, en résonance avec des créations plus largement méditerranéennes et mondiales, s'affranchissant régulièrement du langage, pour mieux se concentrer sur le sens. Tous ces choix sont avancés comme des évidences et tout semble couler de source.

Vilafranca de Bonany n'est très clairement pas la commune la plus connue de l'île de Majorque, et pour cause : située dans les terres et non sur des côtes bien plus touristiques, la petite ville a gardé une certaine typicité et, bien que sillonée régulièrement par des visiteurs de tous horizons, elle demeure encore un lieu de vie et d'habitation des majorquins, tout en étant, comme l'ensemble l'île, un lieu de passage et de brassage international. Une situation qui constitue une force pour son festival, très résolument (et ce fut avancé par l'équipe et les partenaires lors du discours inaugural) dans une ambition culturelle qualitative, doublée d'une ambition de faire vivre un territoire dans sa langue et sa culture propre, mais avec toujours une perception universaliste de ce que la culture de ce territoire peut effectivement produire. Rien d'excluant donc, a fortiori avec ce langage universel que peut être le théâtre, même dès lors qu'il est exprimé dans la langue du lieu. Une autre des forces du festival, qui installe pour un théâtre catalan une position de normalité, en résonance avec des créations plus largement méditerranéennes et mondiales, s'affranchissant régulièrement du langage, pour mieux se concentrer sur le sens. Tous ces choix sont avancés comme des évidences et tout semble couler de source.

Qui dit « teatre infantil i juvenil » dit public ne dépassant généralement pas la dizaine d'années, avec le risque que ce cœur de cible ne devienne la seule cible. Il n'en était rien, et rares étaient les pièces à ne s'adresser qu'aux seules têtes blondes ou éventuellement à leurs parents et, lorsque cela était le cas cela paraissait entièrement justifié. Il se dégage de l'ensemble du festival cette idée que l'enfant est très certainement le meilleur des publics, et qu'avec ce meilleur des publics il convient d'être terriblement exigeant vis à vis de ce qu'on lui donne à voir. Sans oublier les parents, incontournables accompagnateurs initialement passifs que l'on souhaite intégrer, à qui l'on souhaite proposer une offre sur laquelle ils pourront échanger par la suite avec leur bambin, et donc sur laquelle ils doivent avoir les moyens de se concentrer. Abolie la distance entre l'adulte et l'enfant ? Sans nul doute, avec cette enfilade de propositions qui toutes s'adressaient à cet adulte en construction sommeillant dans l'enfant et à cet adulte capable de retomber en enfance pour peu qu'on lui donne un cadre, une opportunité, et que l'on abaisse, temporairement, certaines restrictions sociales. Voilà qui produisait un public extrêmement populaire et familial, sans aucune distinction sociale, un public chaleureux, participatif et volubile, à tel point qu'il n'était pas rare d'assister, juste après une représentation, à une séance de « débriefing » entre adultes et enfants, ou avec les artistes eux-mêmes, tous très accessibles et visiblement flattés d'être approchés par des critiques en herbe. Le discours sur l'art naît parfois de conditions improbables et à des âges plus précoces qu'on ne le croit !

Dans ce théâtre très humain, à taille humaine comme tout le festival, des thèmes très humains étaient développés. Ce seront toujours les mêmes, oui, mais il s'agit des plus importants : la mort, la vie, l'amitié, l'amour, l'absence, la séparation, le rêve, la réalité... Des gravités traitées avec légèreté, subtilité, sensibilité, beaucoup d'humour, de cœur et de passion aussi, sans jamais occulter ou même minimiser le Mal mais à la recherche du Meilleur. Le théâtre de la condition humaine pour les enfants, avec un refus total de l'infantilisme et de l'infantilisation et ce même jusqu'au(x) langage(s) employé(s), le cas échéant.

Il est difficile de voir, avec le recul, dans quelle mesure était pensée l'harmonie de programmation de la FIET, et pourtant il en existait bel et bien une. Des thèmes récurrents, des pièces laissant le champ libre à des réceptions et des interprétations à plusieurs échelles, un degré de professionnalisme général qui rendait beau jusqu'au plus simplissime des bricolages scéniques, des esthétiques toutes personnelles qui tendaient vers un esthétisme général, comme autant de petites planètes faisant part du même univers. Rien ne dépassait jamais de l'espace scénique, qu'il inclue ou non le public en son sein et chaque ornement trouvait à un moment ou un autre une utilité justifiée, selon un schéma de cause-conséquence mûrement rodé. Cela donnait lieu à d'incessants ballets, chorégraphiés au millimètre, sans jamais aucune fausse note ni aucune lourdeur, même dans les pièces les plus humbles, qui figuraient illico des spectacles de haute-voltige scénique. Une filiation semble-t-il assumée de ce théâtre avec la danse, avec les arts du cirque, mais aussi pourquoi pas avec des formes plus traditionnelles, comme le conte, et son schéma de progression tout à la fois simple et élaboré.

Dans cet ensemble orchestré de mains de maîtres, certains spectacles se sont distingués à nos yeux, sans doute porteurs de problématiques plus proches de nous. L'excellent Monstres notamment a fait l'unanimité. Difficile de résumer ce spectacle sans en déflorer le contenu et donc l'intérêt, disons simplement qu'il s'agit là d'une remarquable illustration de thèmes comme la séparation des parents, l'absence comment se crée l'imaginaire enfantin destiné à combler des vides dus à l'absence ou à expliquer les irrationalités de la vie, comment naissent ces monstres qui accompagnent notre enfance et comment ils disparaissent d'eux-mêmes. Des postulats de départ qui auraient été extrêmement glissants s'ils n'avaient été servis par une mise en scène plaçant le public au centre et au contact direct du dispositif et par des acteurs (adultes) jouant tous les âges de la vie avec une passion, une crédibilité et une sincérité à toute épreuve. Monstres est un spectacle qui provoque l'afflux d'émotions diverses et variées et parvient même à faire ressentir la peur du jeune personnage principal, et pas seulement aux enfants du public !

Spraoi ensuite, une création catalano-gaélique, qui nous touche d'autant plus que son propos se centre sur les langues et la communication entre les êtres. Il y est réjouissant d'y voir deux adultes s'ébattre joyeusement comme de jeunes enfants désireux de jouer ensemble mais tenus chacun par sa propre différence culturelle. Le catalan, extraverti, et l'irlandais, plus mesuré, devront surmonter leur condition et appréhender la langue et la culture de l'autre pour bâtir un jeu commun. Un spectacle d'éveil d'une finesse remarquable et d'une drôlerie à toute épreuve (même celle de l'âge) sur l'apprentissage de l'altérité, le respect de la différence, sur le pouvoir des mots et la poésie des langues aussi...

Enfin, une succession de spectacles tous porteurs d'une esthétique personnelle dans le cadre de l'esthétique générale du festival, extrêmement réjouissants comme savent l'être des spectacles initialement destinés aux enfants : citons en particulier En Jan Totlifan, un conte de création illustré par les marionnettes typiques de la compagnie l'Estaquirot, Superhéroe, centrée sur les rêves superhéroïques d'un préado et permettant à l'unique acteur du spectacle d'endosser plusieurs identités et plusieurs rôles simultanément selon une chorégraphie calée à la seconde près, Hannah dels tres paisos, sur la question (actuelle) des migrants, un thème lourd traité avec une légèreté et un cœur très largement ouvert...et bien d'autres.

Nous retiendrons aussi de la FIET des propositions plus tardives, de fait plus adulte, sortant quelque peu du cadre strictement « infantil » pour une portée plus grand public, et liées à la forme théâtrale de manière un peu plus lointaine parfois, sans que jamais cela ne dépareille, signe d'un festival qui soigne ses petits à-côtés autant que son cœur profond, son liant autant que son fonds. Parmi elles, Tubs del Món, spectacle musical et humoristique emmené par un musicien de formation traditionnelle et classique (Xavi Lozano) se questionnant sur ce qui fait la musique et l'instrument, argumentant son point de vue (souple) en soufflant dans ce qui lui tombe sous le bec, d'une roue de vélo à une chaise pliante, en passant par des échelles et toute une panoplie de mobilier urbain et d'objets du quotidien détournés de leur fonction première.

De l'ensemble de la FIET, une réelle et heureuse découverte, il ressort l'impression certaine que le théâtre catalan existe, ce dont on pouvait se douter, mais qu'il n'a vraisemblablement rien à envier du tout à la manière « française » de le concevoir, et ce malgré sans doute quelques idées reçues. Davantage de fraîcheur que de contemporanéité, c'est un fait notable, qui permet de rester éminemment populaire et accessible, sans jamais renier la profondeur, le discours, le sens, voire la spiritualité du théâtre. L'approche du théâtre catalan se fait d'abord par le théâtre comme langage universel, davantage que par le catalan, qui retrouvera le plus souvent la fonction première de toute langue : celle d'outil et de moyen de communication. Ce théâtre en est-il moins « catalan » pour autant ? Certes non, car la langue y vit même dès lors qu'elle n'est pas employée. L'expression parfaite du local qui parle à l'universel sans jamais ressentir la nécessité de se justifier d'exister.

De cette conception spontanée, qui évite parfois le temps perdu d'une tergiversation et d'une réflexion trop envahissantes au détriment de la création, des formats mobiles, souples, malléables, sont mis au jour. Avec une possibilité qui, bien que n'étant pas nouvelle, devient pertinente à une échelle eurorégionale et occitano-catalane : l'adaptation. Autrement dit le simple glissement d'une langue à une autre et d'un territoire à son voisin, en partant du principe que le théâtre restera, lui, universel quoi qu'il arrive. Une manière de favoriser la mobilité artistique, l'échange, la découverte par le public de chaque territoire de spectacles de qualité spécialement réarrangés pour lui. Et bon nombre d'artistes travaillent déjà dans cette optique-là, qui est autant bénéfique à l'artiste ou sa compagnie (qui peut faire découvrir son travail plus largement) qu'à un programmateur en manque de renouvellement, et donc à la culture en général.

De là à entendre de ce côté-ci des Pyrénées cette chaleureuse et enfantine voix annonçant le début des spectacles (et intimant l'ordre « d'apagar els movils ») en mallorquin, il n'y a qu'un pas !

C’est en 1819 que parait sous l’anonymat, le Parnasse occitanien publié par Henri-Pascal de Rochegude. Cette anthologie de textes des troubadours est l'ouvrage qui amorce l'étude des grands textes en langue romane initiée à la même époque par François Just Raynouard.

C'est à ces différents égards et à partir d'une approche systémique de textes fondateurs internationaux, de programmes européens, de politiques de collectivités territoriales, de chartes et programmes opérationnels de parcs naturels régionaux et de pays, d'animations culturelles sur le terrain et de réseaux d'acteurs locaux, que la thèse Développement local et culture occitane analyse les partenariats en place avec leur dynamique et leurs faiblesses : ainsi se dessine la draille occitane du développement local. (Résumé de thèse)