Explorar los documents (1161 total)

Le répertoire des Noëls Provençaux est une des composantes majeures de notre patrimoine musical traditionnel. Les sources en sont bien sûr la transmission orale, mais aussi divers recueils tels que Noëls de Saboly, (Avignon, XVI° siècle), Noëls Niçois (Nice, 1904)….Le Corou de Berra consacre un spectacle et un CD à ce thème.

"Calena s'inspire entre autres d'un manuscrit des vallées des Alpes Maritimes, qui nous livre à l'état brut un chant liturgique latin communément regroupé sous la désignation de plain-chant baroque, mais dont la lecture, et plus encore l'audition, révèle une éloquente superposition de strates, comme si les communautés accueillaient les nouveautés musicales sans jamais exclure les données transmises de génération en génération. . Michel Foussard

À 7 ans, Claude Sicre découvre le rocker américain Bill Haley. Par la suite, c'est le blues qui le séduit le plus. Passionné par les romans policiers qu'il a commencé à lire très tôt, il se retrouve après une licence de philosophie, employé chez l'éditeur parisien Gallimard, très précisément pour la célèbre collection de la Série noire. Mais c'est vers la musique qu'il orientera sa carrière, musique qui ne l'intéresse que comme la manifestation d'une culture ancienne, comme une tradition.

À Paris, il découvre le mouvement occitan (renouveau de la culture du pays d'Oc) et de retour à Toulouse, il crée un groupe en 1977, Riga Raga (avec Luc Charles-Dominique, Olivier Laurent et Renat Jurié), avec lequel il publie un disque folk et freak, "musica nòstra, musica occitana del pòble" qui puise allègrement dans le patrimoine occitan pour le bouleverser vers des détours hallucinés, comiques, imprévus qui répondent fortement à la musique de Frank Zappa, notamment parce qu'ils refusent tout binarisme entre culture populaire et culture savante. De la tradition des troubadours de cette région, Claude Sicre retient la tenson, sorte de « joutes poétiques à deux, question-réponse » comme il le précise lui-même. En 1982, il découvre une autre forme d'expression musicale avec les emboladores, chanteurs-improvisateurs du Nordeste brésilien s'accompagnant de tambourins pour la rythmique.

En 2005, il est à l'origine de nombreux textes chantés par les artistes du label Tôt ou tard sur le double album du même nom. Il est ainsi interprété notamment par Bombes 2 bal, Mathieu Boogaerts, J.P. Nataf, Bumcello ou encore les Têtes Raides.

Ses nombreuses activités, de l'écriture en tout genre en passant par le Comité d'organisation du Carnaval de Toulouse, Claude Sicre les gère à travers le prisme de la culture, indispensable selon lui à l'affirmation de sa qualité de citoyen. En 1986, il enregistre un album artisanal avec son ami Daniel Loddo « Batestas e cantarias ». À cette occasion, il rencontre Jean-Marc Enjalbert dit Ange B. (Bofarèu) qui va devenir le second membre des Fabulous Trobadors. Plus jeune que Claude Sicre, il est passionné de hip-hop et anime quelquefois des émissions radio. Ange B est surtout un spécialiste des bruits de bouche reproduisant à merveille les sons des instruments de musique. S'il s'est essoufflé dans plusieurs petits groupes éphémères de jazz, sa rencontre avec Claude Sicre est déterminante. Chacun des deux artistes trouve en l'autre le complément artistique pour une aventure particulière et riche, celle des Fabulous Trobadors.

Ils se font connaître dans les animations de quartier, comme celui de quartier Arnaud-Bernard à Toulouse où Claude Sicre s'active depuis vingt ans, les manifestations culturelles de tout ordre, carnavals, rassemblements, etc. là où on a besoin de musiciens. Mais leur notoriété se trouve grandie quand ils passent à l'écriture de chansons en français et non plus forcément en occitan. La rencontre avec d'autres musiciens « anti-centralistes » (contre le monopole parisien en matière culturelle), d'Uzeste Bernard Lubat et de Marseille le Massilia Sound System va contribuer à amorcer un virage vers le succès. En effet, les chanteurs de reggae phocéens dirigent le label Roker Promocion et vont produire l'album des Fabulous Trobadors qui sort en avril 1992, tandis que le festival d'Uzeste leur offre un champ de débat où aiguiser leurs idées et multiplier les expérimentations.

Attaché à la pensée de Félix Castan, Claude Sicre défend le concept de la Ligne Imaginot tracée par l'écrivain occitan notamment en étant l'un des animateurs du Forom des langues du monde qui se tient à Toulouse depuis 1993.

"Une bien jolie création. Selon la marque de fabrique de ces musiciens du Piémont, cet album présente le répertoire occitan en utilisant les instruments traditionnels (galoubet, mandoline, ghironda, organetto) mais aussi des rythmiques latines et africaines et l’électronique de manière sophistiquée. Un ensemble percutant et réussi, à écouter d’urgence, pour s’étonner par exemple du reggae de la chanson La camba me fai mau (la jambe me fait mal). Il émane de cet album une vraie joie et une certaine fierté d’exprimer aussi sa foi en langue occitane." (Trad Magazine)

Un trio féminin solaire avec la lune pour seul témoin.

Il s’agit presque d’une reprise. On dira plutôt une re- création. En effet, ce spectacle a déjà été joué de 1998 à 2001 où il a été vu pour la dernière fois au Théâtre Prémol de Grenoble.

Le propos

Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les jeunes filles vont souvent par trois.

On dirait qu'elles ont toutes lu "Les contes du chat perché" de Marcel Aymé. Dans Le loup, Delphine et Marinette s'ennuient seules à la ferme et on les entend dire ceci:

" Quand on est que deux on ne s'amuse pas bien.......... Ah, si on était trois !!! ".

Et justement, nos gojatas (prononcer gouyates) sont trois. Trois sœurs, ou cousines, ou copines, peu importe. Ce soir-là, dans leur chambre commune, elles sont tout près de se coucher. Mais elles vont surtout bien s'amuser car leurs nuits sont plus belles que leurs jours. Même si, ça et là, leurs jeux pourront prendre des tournures acides, tant que leur mayonnaise aura du mal à prendre. Mais elle prendra, leur mayonnaise. Au coeur de leur nuit sans sommeil, elles trouveront finalement comment juxtaposer leurs imaginations créatrices.

Nul doute qu'à trois, elles sont plus fortes, plus riches, plus inventives. Voyez les Pussy riots russes ou les Femmen ukrainiennes. Ne sont-elles pas trois à chaque fois comme pour se donner le courage de leurs actes rebelles? Et ne trouvez-vous pas que les triptyques sont plus équilibrés? Thèse, antithèse, synthèse. Une trinité est la réunion de trois éléments formant un tout , nous dit le Larousse.

Et bien, nos adolescentes le prouvent bien, que quand on est trois on s'amuse beaucoup mieux.

Et que, former un tout, à trois, c'est tout à fait possible. Toutes leurs élucubrations sont plus gestuelles et vocales que verbales. Et justement, l’adolescence se caractérise souvent par une difficulté à verbaliser les choses. Alors, un nouveau langage est créé. Ici, c’est une chanson de gestes, d’attitudes, d’exclamations, d’interjections, d’onomatopées, de cris. Une petite musique de nuit qui parfois s'approchera plus du feu d'artifice. Une escalade d'affrontements obstinés au début, qui conduiront inévitablement aux outrages, à la surenchère des vexations et forcément aux règlement de compte. Mais elles ont du cœur, nos gojatas et elles n'en resteront pas là. Elles se rabibocheront de la plus belle des façons. Et enfin, elles surferont d'un commun accord jusqu'au bout de la nuit sur une mesclade d'univers visités avec l'énergie bondissante qui n'appartient qu'à cette période de la vie.

Ce n'est qu'aux premières lueurs du jour que l'épuisement aura enfin raison d'elles. Au moment où les oiseaux du petit matin prendront le relais.

Il y a du cinéma muet et du dessin animé dans ce spectacle. Sauf que, dans le muet américain d'avant guerre, les vedettes du burlesques sont toutes masculines. Aujourd'hui, l'humour se conjugue aussi au féminin mais plutôt de façon verbale. Du burlesque (car ce spectacle a des accents burlesques) féminin essentiellement non verbal, comme dans le cinéma muet, c'est plus rare, voir très rare.

Ce spectacle jubilatoire et sensible est tout public. Tous, les enfants et les adolescents qui adhèrent d'emblée à cette traversée émotionnelle et ludique, mais aussi les adultes et femmes surtout, qui peut-être en cette occasion, s'étonnent de se reconnaître un peu.

Le blanc, le rouge, le rosé et le Vin de Tavel : Tavel, le vin des écrivains provençaux

AOC et grand cru de la Vallée du Rhône, le vin de Tavel est produit sur la commune éponyme et ses alentours, sur la rive droite du Rhône, entre Avignon et le Pont-du-Gard.

Historiquement, la vigne s’installe sur le terroir de Tavel (Gard) avec les Romains. Mais c’est à partir du XVIIe siècle que les Tavellois se tournent vers la production de vin d’exportation comme l’indique le compoix de 1636 qui révèle un recul des céréales et cultures vivrières au profit du vignoble.

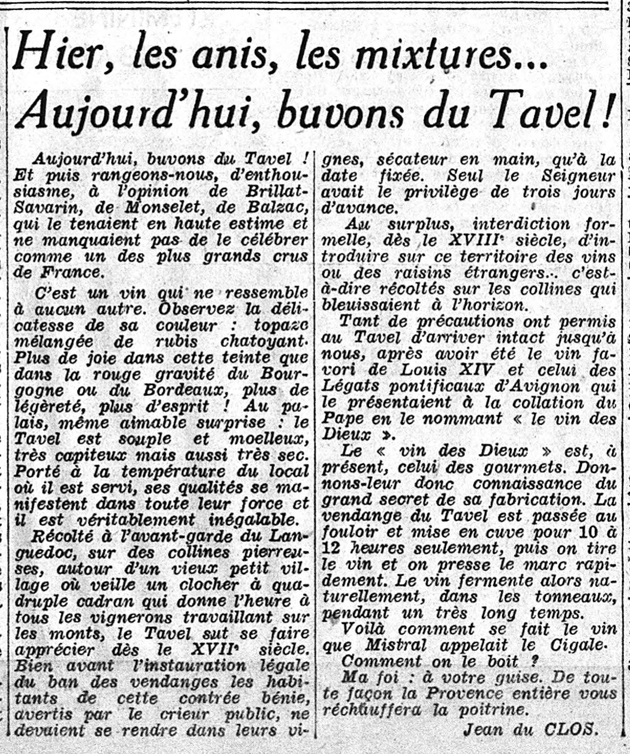

Dès le milieu du XIXe siècle, Honoré de Balzac ou encore Brillat-Savarin font la renommée de ce vin à la couleur à nulle autre pareille comme le décrit poétiquement un certain Jean du Clos dans Le Figaro en octobre 1940 : « c’est un vin qui ne ressemble à aucun autre. Observez la délicatesse de sa couleur : topaze mélangée de rubis chatoyant. Plus de joie dans cette teinte que dans la rouge gravité du Bourgogne ou du Bordeaux, plus de légèreté, plus d’esprit ! » (« Hier, les anis, les mixtures… Aujourd’hui, buvons du Tavel ! », dans Le Figaro, n° 295, 22 octobre 1940.

Lire en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4107388/f2

En 1878 dans son Trésor du félibrige, à l’article « Tavèu » (nom occitan de la commune), Frédéric Mistral tempère la renommée de ce vin déjà historique : « Vin de Tavel, renommé autrefois ». Ce n’est qu’à partir du début du XXe siècle, avec la création du « Syndicat des Propriétaires Viticulteurs de Tavel » et son action pour délimiter les limites de l’aire de production, puis la création d’un AOC en 1936, que le vin de Tavel, en protégeant ses spécificités, retrouve son ancienne renommée.

Le vin de Tavel chez les écrivains d’oc

Situé près du triangle d’or félibréen (Provence rhodanienne), foyer de la grande renaissance des lettres d’oc portée par le Félibrige à partir de 1854, le vin de Tavel se retrouva bien souvent sur la table comme dans les textes des écrivains provençaux.

Chez Frédéric Mistral

On attribue souvent à Frédéric Mistral ce magnifique portrait du vin de Tavel : « Le soleil semble se coucher dans un verre de Tavel aux tons rubis irisés de topaze mais c'est pour mieux se lever dans les cœurs. » Cette citation reste introuvable dans l’œuvre publiée du grand écrivain provençal.

Frédéric Mistral utilise cependant l’image du vin de Tavel, pour sa couleur éclatante comme son effet sur les sens, dans son poème « Languitudo » :

Texte original (extrait) :

Fasié bon caligna, ma douço amigo,

De-long dis aubespin,

Souto li pin.

Lou fiò de ti vistoun, ma douço amigo,

Bèn mai que lou Tavèu

Pico au cervèu.

Traduction française :

Il faisait bon s’aimer, ma douce amie,

Le long des aubépines,

Sous les pins.

Le feu de tes petits yeux, ma douce amie,

Bien plus que le Tavel,

Attise le cerveau

Mistral Frédéric, « Languitudo », [Ennui], Lis Isclo d’Or, 1876.

Ainsi pour le poète, seul le regard le plus perçant du monde peut surpasser l’effet du vin de Tavel sur les sens.

Chez Théodore Aubanel

Théodore Aubanel évoque lui aussi le vin de Tavel dans sa « Cansoun di vièi » (Chanson des vieux), qui décrit les emblèmes du banquet provençal. Voici les trois strophes dédiées aux vieux et glorieux vins de Provence (avec une allusion à la disparition du vignoble traditionnel, alors ravagé en Provence par l’arrivée du phylloxéra dans les années 1880) :

Texte original (extrait) :

S’adus e se destapo

Cènt flasco pèr la set,

Lou Castèu-nòu-de-Papo

E lou Ferigoulet.

E dins li vèire l’amo

Dóu vin uiausso lèu :

Lou Tavèu, uno flamo!

Lou Sant-Jorge, un soulèu!

De nòsti vigno morto

Chourlon li vièi grand vin,

E soun fiò lis emporto

En d’estrambord divin!

Traduction française :

On prépare et débouchonne

Cent flasques pour la soif,

Le Châteauneuf-du-pape

Et le Férigoulet.

Et dans les verres l’âme

Du vin fait rapidement des éclairs :

Le Tavel, une flamme!

Le Saint-Georges, un soleil!

De nos vignes mortes

On lampe les vieux grands vins,

Et leur feu les emporte

En de divines exaltations!

Aubanel Théodore, « Li vièi », [Les vieux]. Publié dans la Revue félibréenne, tome XIV, 1899 puis dans l’Anthologie du Félibrige provençal de Pierre Fontan

[Voir le texte]

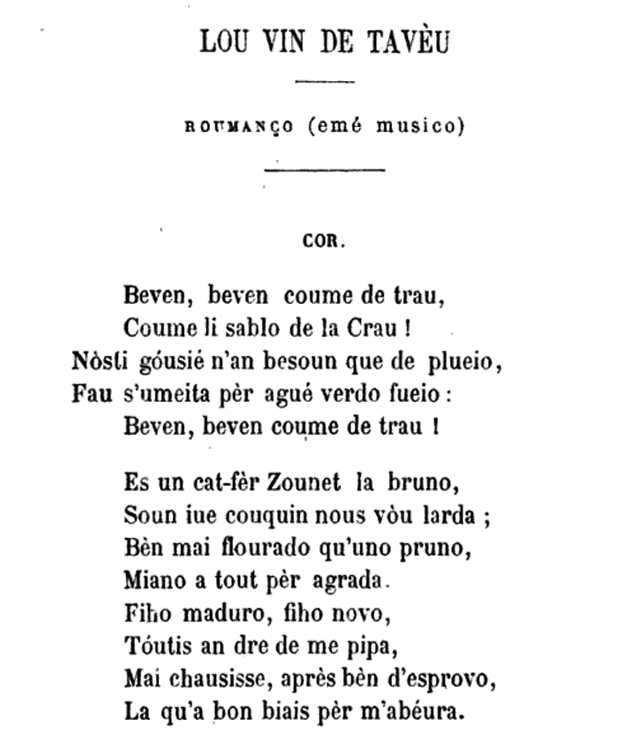

Chez Castil-Blaze

Enfin, le truculent François-Henri-Joseph Blaze dit « Castil-Blaze » dédie lui aussi une chanson en occitan au « Vin de Tavèu ». Il s’agit cependant ici bien plus d’une chanson à boire que d’un poème d’amour.

Texte original (extrait) :

Beven, beven coume de trau,

Coume li sablo de la Crau ! (...)

Estùdie la geougrafio

Sus la touaio dóu cabaret :

De Malaga m’envau sus Dìo,

Dóu Ren descènde à Pacaret ;

De la Bourgougno e la Champagno

M’enfile i vigno de Lunèu ;

Quand ai begu li vin d’Espagno,

Emé plesi rèste au Tavèu.

Traduction française :

Nous buvons, nous buvons comme des trous,

Comme les sables de la Crau ! (...)

J’étudie la géographie

Sur la nappe du cabaret :

De Malaga je m’en vais jusqu’à Die,

Du Rhin je descends à Pacaret ;

De la Bourgogne et la Champagne

Je pars pour les vignes de Lunel ;

Quand j’ai bu les vins d’Espagne,

Avec plaisir je reste au Tavel.

Source : Un liame de rasin countenènt lis obro de Castil-Blaze, Adoufe Dumas, Jan Reboul, Glaup e T. Poussel reculido e publicado pèr J. Roumanille e F. Mistral. Avignon, J. Roumanille, 1865.

Consulter le recueil en ligne : http://www.occitanica.eu/omeka/items/show/14329

En savoir + sur le vin de Tavel :

Site du syndicat de l’AOC Tavel : http://www.vin-tavel.com