Explorar los documents (282 total)

À l’occasion des commémorations du 70e anniversaire de la mort de Jean Moulin, le CIRDOC-Mediatèca occitana, situé sur la même place que sa maison natale, avait proposé un éclairage sur un aspect méconnu de la jeunesse du grand héros de la Résistance à partir d’une sélection de documents conservés dans ses collections.

Les origines provençales de Jean Moulin

Hérité de sa famille d’origine provençale, en particulier de son père Émile-Antoine Moulin - familier de Frédéric Mistral et poète de langue d'oc - Jean Moulin demeura toute sa vie durant attaché à la Provence dont il maîtrisait la langue.

« Tous nos ancêtres immédiats provenaient d’une bande de terre de basse Provence, de part et d’autre de la Durance » Laure Moulin, sœur de Jean Moulin1

MOULIN, Laure. Jean Moulin. Paris, presses de la Cité, 1969.↑

[imatge id = 21384] Le père de Jean Moulin, Antoine-Émile Moulin (1857-1938), dit « Antonin » Moulin, est originaire de Saint-Andiol, village des Bouches-du-Rhône, tout comme sa mère, Blanche Pègue.

Antoine est le fils d’une vieille famille de tisserands républicains, Blanche est fille de paysan. Après des études de Lettres, Antoine Moulin est nommé professeur à Bédarieux puis au Collège de Béziers.

Dans le Béziers florissant des dernières années du XIXe siècle, le jeune professeur devient un membre actif des milieux républicains, dreyfusards, laïques et francs-maçons. Antonin Moulin fut à l'initiative du monument au maire Casimir Péret, déporté pour son opposition au coup d'Etat de 1851 et mort lors d'une tentative d'évasion du bagne de Cayenne.

Il est assez loin des acteurs locaux de la Renaissance d'oc, plus conservateurs, qui mènent au même moment, sur l’exemple provençal de Frédéric Mistral et du Félibrige, des actions en faveur de la langue d'oc.

Sans participer activement aux mouvements de défense et promotion de la langue d’oc à Béziers, Antonin Moulin entretient un attachement familial et intime à sa langue maternelle, l’occitan provençal de son Saint-Andiol natal. Il fréquente Frédéric Mistral à qui il rend visite à plusieurs reprises à Maillane. Mistral lui fera rencontrer Alphonse Daudet.

Les Moulin, mère et père, conservèrent toute leur vie des attaches avec Saint-Andiol où résident une grande partie de leurs familles. Les vacances, comme les grands événements de la vie familiale se déroulent tous à Saint-Andiol. Dans son livre de mémoires, Laure Moulin, sœur aînée de Jean, retranscrit ses impressions de voyage vers Saint-Andiol et évoque leur pratique de la langue familiale.

« Quand tout se passait bien, nous prenions le petit train à Barbentane et là nous entrions dans un autre monde. Nous n’entendions plus parler que le provençal, ce qui nous réjouissait, surtout nos parents dont c’était la langue maternelle. Mon frère et moi, élevés en Languedoc, si nous le comprenions très bien, nous le parlions mal. »

Jean Moulin conservera un attachement à la Provence de son enfance et de ses origines, ce dont témoigne le choix de son nom d’artiste - « Romanin » - souvenir d’une excursion familiale au célèbre château éponyme près des Baux-de-Provence et qui signifie « romarin » en langue d'oc. Jean Moulin ne cultiva pas la langue d’oc comme son père. le document le plus émouvant, puisqu'il s'agit d'un personnage si important et célèbre de l'Histoire, est le poème que compose son père à sa naissance : A moun fieu Jan / O moun Janet, moun cago-nis...

Il existe peu de documents faisant état d'une pratique de l'occitan chez Jean Moulin, elle restait occasionnelle, mais réelle. Sur des cartes de voeux apparaissent parfois des formules en langue d'oc, ou au détour de sa correspondance personnelle, quelques mentions de conversations achevées dans la langue familiale nous renseignent sur un Jean Moulin occasionnellement occitanophone.

Documents :

1/ Texte du poème en provençal écrit par Antonin Moulin pour son fils Jean, âgé de trois mois. (texte extrait de Laure MOULIN, op. cit. et mis en forme pour une exposition)

2/

- Lettre d'Antoine Moulin à Roger Barthe (1911-1981), écrivain occitan et félibre biterrois, membre du parti radical comme Antonin Moulin - 17 juillet 1934

- Dédicace en occitan d'Antonin Moulin à Emile Barthe pour le féliciter de son titre de Majoral du Félibrige

(CIRDOC-Fonds Barthe)

3/ Poème-dédicade d'Antonin Moulin à Frédéric Mistral publié dans La Santo Estello, journal paru à l'occasion des fêtes félibréennes de la Sainte-Estelle à Béziers (24 et 25 mai 1902)

Consultar lo lexic :

Obrir/Telecargar lo lexic en .pdf sul site www.max-rouquette.org

Jogaire –bateire- e afogat de tambornet participa a sa renaissença per la creacion d’una federacion en 1939 e la refonda de sas règlas en 1954, a partir del tamburello italian.

Biografìa detalhada :

L'ensemble dels mots e expressions occitans dels lòtos constituís un repertòri en perpetuala creacion, a variacion geografica e istorica. La crida dels numèros es sovent acompanhada d'epitèts en occitan qu'animan las fasas de jòc. La significacion d'aquelas expressions es ligada a la simbolica del numèro, a la sonoritat de son enonciat, o a son grafisme.

Nicolas Saboly est sans conteste le rédacteur de noëls - cantiques en langue vulgaire célébrant la Nativité - le plus connu aujourd'hui. Réputé au XVIIe siècle pour la saveur de ses textes, il apparaît aujourd'hui comme le principal acteur de la tradition provençale autour de Noël.

La tradition des chants de noël

Le genre des noëls, apparu au XIe siècle, rencontra à l'époque un grand succès. Les noëls étaient alors les seuls chants en langue vulgaire autorisés dans les églises, compréhensibles par le plus grand nombre. Pouvant s'inspirer de sujets d'actualité ou des coutumes locales, ils sortent du champ liturgique pour s'imposer en tant que véritables airs populaires.

Chaque grande ville, chaque région avait dans le courant du XVe et du XVIe siècle son noëlliste attitré qui, chaque année, aux alentours du 25 décembre, publiait ses cantiques. Parmi ces noëllistes, figuraient des membres du corps ecclésiatistique, des organistes mais aussi quelques clercs, souvent compositeurs d'airs populaires.

Nicolas Saboly, sa vie

Nicolas Saboly, est pour sa part un noëlliste provençal. Il naît dans le Comtat Venaissin, à Monteux, le 30 janvier 1614 dans une famille de consuls.

Issu d'une famille d'éleveurs, il grandit au milieu des bergers et des troupeaux de moutons.

Destiné à l'état ecclésiastique, il entre très tôt au collège de Carpentras chez les jésuites avant d'être nommé à 19 ans recteur de la chapellenie de Sainte-Marie Madeleine, fondée au maître-autel de la cathédrale Saint-Siffrein à Carpentras.

En 1635 il est appelé au sous-diaconat, diaconat et prêtrise avant d'être nommé maître de chapelle et organiste de la cathédrale Saint-Siffrein de Carpentras.

La publication des noëls

C'est à cette date que Nicolas Saboly semble avoir commencé à composer ses noëls, dans un premier temps pour ses intimes, puis publiés plus tardivement.

Il ne nous reste aujourd'hui aucune trace des manuscrits de Nicolas Saboly mais on sait que ses noëls ont été publiés de son vivant entre 1669 et 1674, chaque année sous la forme de petits fascicules. En tout, un peu plus d'une cinquantaine de noëls lui sont attribués, tous écrits en langue occitane.

Nicolas Saboly aurait composé très peu de musiques pour accompagner ses noëls. Il était alors de tradition d'écrire les paroles des chants sur des airs populaires empruntés à d'autres compositeurs ou à des airs d'église. Nicolas Saboly a souvent repris des airs à la mode pour accompagner ses compositions. En témoigne son cantique « La Bona Novela » dont la trame musicale s'appuie sur une gavotte de Praetorius devenue ensuite l'air d'une bourrée à deux temps en Berry : « En passant la rivière ».

Ainsi, seules une dizaine de mélodies auraient été composées par l'auteur pour accompagner ses chants.

Le contenu des noëls

Par le biais de ses noëls, Nicolas Saboly déplace la scène de la Nativité en Provence, en lui confiant tous les attributs de la coutume comtadine.

La plupart de ses cantiques font apparaître des bergers, venant des coteaux du Comtat Venaissin. Ce sont ses propres contemporains qu'il met ainsi en scène reprenant dans ses noëls leur parler, leurs moeurs, leurs habitudes mais aussi leurs légendes et des aspects de leur religion populaire.

Dans ses poésies d'inspiration populaire, apparaissent régulièrement des éléments d'actualité. Ses sentiments politiques ont même pu apparaître dans certains noëls, notamment son attachement aux "Pévoulins", gens du petit peuple meneurs d'une révolte en Avignon en 1653 contre les "Pessugaux", soutiens de l'administration pontificale. Un des premiers noëls qui lui est attribué, « Nouvé de l'an 1660 après le mariage de Louis XIV », outre son titre, évoque également dans son contenu le mariage du roi et la conclusion du traité des Pyrénées, marquant la fin de la guerre de Trente Ans. Dans l' «Estrange Deluge » publié en 1674, il fait allusion à la terrible inondation d'Avignon survenue la même année. Enfin, dans « La miejo nue sounavo » publiée en 1672, il fait référence à la Guerre de Hollande commencée la même année.

Enfin, on ne peut pas ignorer l'aspect éminement satirique des textes de Nicolas Saboly, ce dernier dotant souvent ses écrits de traits moqueurs et critiques contres les prêtres, les gens du monde, les nobles et magistrats, les riches et les pauvres. Ainsi un de ses noëls les plus célèbres, « I a proun de gens » (connu aussi sous le titre « La cambo ma fa mal ») aurait été rédigé pour se moquer d'un curé boiteux dans l'entourage proche de l'organiste de Carpentras.

Le dernier recueil de noëls de Nicolas Saboly sera publié en 1674 mais tous ses cantiques se sont largement répandus dans la culture populaire avant d'être transmis jusqu'à nous aux côtés des noëls de Natalis Cordat (1610-1663) ou encore ceux de N.D. Des Doms.

Pour aller plus loin...

Voir les partitions des noëls de Saboly sur Occitanica.

Voir sur Lo Trobador, toutes les éditions des noëls de Saboly.

Voir sur Lo Trobador tous les ouvrages sur la vie et l'œuvre de Saboly.

Le carnaval constituait autrefois un événement très populaire, notamment dans les villages de l'Hérault. Les divertissement organisés lors de ces réjouissances étaient variés, proposant défilés de chars, fanfares, concours et diverses danses.

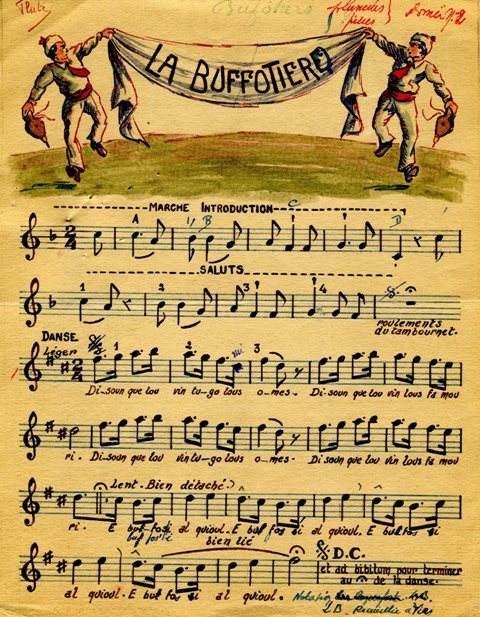

Parmi celles-ci, figure le branle des Soufflets (Bofets de la plaine de l'Hérault), parfois aussi connu sous le nom de buffatière (Montagne Noire), ou Bufali (Carcassès). Elle est le plus souvent dansée le Mercredi des Cendres, jour de la dissolution des corps selon l'Evangile, ce qui explique la présence de farine, cendres, ou confettis dans de nombreuses interprétations de la Danse des soufflets. (cf. La fête en Languedoc de Daniel Fabre et Charles Camberoque. Privat, 1977).

Les danseurs, vêtus de chemises et de bonnets de nuit féminins, sont armés de soufflets de cuisine, tandis qu'en tête de cortège, le meneur de la danse, parfois juché sur un âne, porte la plupart du temps un soufflet de forgeron, plus imposant.

Débutant par des farandoles le long des rues, le branle des Soufflets se pratique généralement sur une place, au son du tambourin et du hautbois. Le corps plié en deux, les participants soufflent de leur instrument le bas du dos de leur prédécesseur. Ils se redressent alors et placent leur soufflet de leur main droite, à hauteur de visage, avant se placer l'un à la suite de l'autre de façon à former un rang. Ils entament alors la chanson des soufflets. (cf. Les danses Populaires, les Farandoles, les Rondes, les Jeux Chorégraphiques et les Ballets du Languedoc Méditerranéen de Jean Baumel. Toulouse, 1958).

Nous vous proposons ici les paroles et les pas rapportées par Jean BAUMEL dans son ouvrage (op.cit. P.98-106.) D'une région à l'autre et selon les versions, ce modèle est susceptible d'évoluer. Nous reproduisons ici le texte tel qu'il a été proposé par l'auteur ainsi que sa traduction en français. Vous trouverez également ci-après en gras, une version proposant une orthographe corrigée du texte original.

« E, Jan dansaba san culota/ E, Janetoun san coutilloun »

« Et Jean dansait sans culotte/ et Jeannette sans cotillon (jupon) ».

E Joan dançava sens culòta/ E Joaneton sens cotilhon.

Se penchant alternativement de droite à gauche, et de gauche à droite, ils interprètent alors le refrain :

« E bufa ie au cuou/ Que n'a bien besoun »

« Et soufflez-lui au derrière/ Il en a bien besoin ».

E bufa li al cuol/ Que n'a ben de besonh.

La danse est ensuite complétée par des pas français en avant et en arrière ou des pas de polka selon les versions, sur le refrain suivant :

« Jamaï, gagnan bimboya/ Tant que faren autan./A toutas aquellas fillas/ Ie cau un galan/ Lou pe, lou pe, lou pe. (bis)

« Jamais, ils ne feront fortune/ S'ils continuent à agir ainsi./ A toutes ces filles/ Il leur faut un galant/ Le pied, le pied, le pied. »(les danseurs tapent du pied).

Jamai ganhan « bimboya »/ Tant que faràn aital/ A totas aquelas filhas/ Los cal un galant/ lo pè, lo pè, lo pè. (bis).

« La man, la man, la man ».

« La main, la main, la main ».

La man, la man, la man.

Les danseurs élèvent le soufflet de bas en haut :

« A toutas aquellas fillas/ Ie cau un galan ».

« A toutes ces filles/ Il leur faut un galant. »

A totas aquelas filhas/ Los cal un galant.

Les participants font ensuite une ronde avant de se remettre en ligne :

« Toujours me parloun de mas caousses/ Jamaï me las petassoun ».

« Toujours ils me parlent de mes chausses/ Mais jamais, ils ne me les réparent. »

Totjorn me parlan de mas cauças/ Jamai me las pedaçan.

Les jeunes hommes terminent leur danse face à face, le corps penché :

« E bufa ie au cuou/ Que n'a bien besoun »

« Et soufflez-lui au derrière/ Il en a bien besoin ».

E bufa li al cuol/ Que n'a ben de besonh.

Avant de quitter la place, le dos penché, remuant les genoux de l'intérieur vers l'extérieur, en jouant du soufflet.

François Dezeuze, dans son ouvrage Saveurs et Gaïtés du Terroir Montpelliérain (Montpellier, 1935, p235.) précise que la danse reprenait parfois après le repas, faisant intervenir pour moitié des porteurs de bougies allumées, pour l'autre des danseurs munis de soufflets, cherchant durant le branle à éteindre ces flammes.

Notons qu'il existe en fait de nombreuses variantes de cette danse, n'ayant le plus souvent en commun que le seul costume (blanc) et l'intérêt pour le séant des partenaires. Ainsi à Portiragnes, les soufflets étaient préalablement remplis de farine, tandis qu'à Bessan, la danse était réalisée par des enfants. (Baumel, op.cit.). Toutes visent également à purifier les des corps avant l'entrée dans la période du Carême.

Pièce de théâtre d'un auteur anonyme présentée dans l'ouvrage Seconde partie du triomphe de Beziers au jour de l'Ascension contenant la Colere ou furieuse indignation de Pepesuc & le discours funebre de son ambassadeur sur la discontinuation des ancienes coustumes ou sont adjoustées les plus rares pieces qui ont esté representées au susdit jour jusques à present imprimé par Jean Martel en 1644.

Le jour de l'Ascension, fête des Caritats à Béziers, donnait lieu à de nombreuses réjouissances dont faisait partie la représentation de pièces de théâtres écrites par des auteurs locaux, la pièce présentée dans ce document a été rédigée et jouée pour cette occasion.

Junior Sans naît le 3 décembre 1820, au 45 de la rue Sainte-Claire, à Béziers. Il est le fils de Julien Sans, tisserand, connu pour ses Carnavalades et de Jeanne Françoise Eustasie Benezech qui meurt alors qu’il a deux ans.

Junior se marie le 8 septembre 1848, à Béziers, avec Marie-Anne Félix Gailhac fille d’un perruquier dont il aura un fils unique Aimé. Ce dernier épousera en 1871 Joséphine Sauret fille de Raymond Sauret maire de Maureilhan.

Dans la poésie « Moun bouyache à la mar de Serigna », pièce primée au concours de la Société archéologique de Béziers en 1855, il se qualifie d’imprimeur.

C’est en 1875 qu’il publie son premier recueil de poésies intitulé : Bèit telados qui contient huit poèsies dont une consacrée au sculpteur Antonin Injalbert et une autre à l’épidémie de choléra qui frappa Maureilhan en 1835.

En 1881, il participe à la Santo Estello de Marseille du 22 mai, où il est élu Majoral du Félibrige, premier titulaire de la Cigalo de Béziés.

Il publie cette même année son second recueil Autros bèit telados qui contient huit nouveaux poèmes dont un où il rends hommage à Jean Laurès et un autre « A moun paire » où il décoche ses flèches contre Gabriel Azaïs.

Ce n'est qu'en 1893 qu'il publiera son troisième volume Un Moulou de Telados qui sera son dernier livre. A partir de cette date, il restera alité pendant 12 ans, suite à une hémiplégie, avant de décèder au 4 de la rue Clairie, à Béziers, le 29 mars 1905.

A partir de 1875, date de la publication de son premier recueil, il réunit l'ensemble de sa production écrite en langue d’oc dans plusieurs volumes manuscrits. Ces recueils qui représentent trois forts volumes reliés, constitués en grande partie de poèsies inédites, nous permettent de suivre la carrière littéraire de Junior Sans et de découvrir plus de trente années de vie biterroise.

Junior Sans écrit pour perpétuer la mémoire de ses ancêtres mais aussi leur écriture en langue d’oc. Son écriture est celle du témoignage. Il revendique sa filiation en donnant à ses poésies le nom de Telados (toiles) et en écrivant sous le pseudonyme de Felibre de la Naveto en souvenir de son père tisserand, mais aussi en restituant comme eux, dans le parler de Béziers, les évènements survenus entre 1850 et 1880 ou encore en rapportant les vieilles traditions de la cité.

Le jeune félibre Joseph Loubet qui est en relation avec Junior Sans au cours de l'année 1890 le reconnaîtra comme son maître à penser avec Stéphane Mallarmé.