Explorar los documents (7 total)

Un reportatge d'Amada Cròs.

Accompagné de Morgan Astruc à la guitare, Éric Fraj interprètera 15 des poèmes de Lorca. La voix occitane toute de clartés et d'ombres, les rythmes andalous en résonance discrète, fusionnent pour donner quelque chose de neuf, d'original, et de très émouvant.

Entrée libre et gratuite

Date et horaire : le 28/05 à 17:30

Lieu : Auditorium de la Médiathèque André-Malraux - Béziers-Méditerranée

Las Voses de la modernitat - Les voix de la modernité es una invitacion a descobrir una creacion poetica viva e rica, un dialòg amb lo Monde e l'Istòria, luenh del ponciu d'una cultura occitana forçadament « provincializada ». Celebracion de l'oralitat poetica, aquel percors virtual permet d'accedir a d'extraches mas tanben a de tèxtes complèts e dona a ausir, quand lo document existís, lo poèma mes en votz, de còps dins la votz meteissa del poèta. Es un percors virtual dinamic, que sens cercar l'exaustivitat, evoluís en foncion dels rescontres e dels projèctes.

Consultar lo lexic :

Obrir/Telecargar lo lexic en .pdf sul site www.max-rouquette.org

Brun, Jean-Frédéric

Ubaud, Josiane

Forêt, Jean-Claude

Barral, Guy

Navarro, Lionel

Lectura per Max Rouquette d'un extrach del poèma tirat del recuelh Lo maucòr de l'unicòrn (ed. Domens, 2000).

Extrach sonòr publicat dins lo disc de la colleccion Trésors d'Occitanie (ne saber mai) consacrat a Max Rouquette, produch per Aura - Occitània Productions.

Transcripcion :

I AVIÀ...

I avià las ensenhas grandas

I avià d'astres que s'asclavan

coma pan als dets das angels.

Dins la pauma de la man

un degòt d'aiga perduda

Au fons de la mar i avià

ma dolor tota desnuda (fin de l'extrach sonòr)

E i avià la nuòch aquela

una nuòch de fin dau temps

que jogava als escondons

coma per rassegurar

La fadeta Sabaudina

que plorava au fons de l'òrt

de veire passir son còrs

au solelh das auberginas.

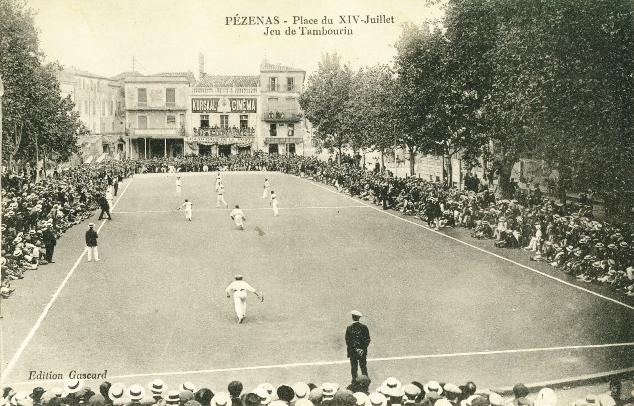

Le jeu de la Balle au Tambourin est un sport de balle collectif, impliquant deux équipes de cinq joueurs.

Ce sport est fondé sur l'échange de balles d'un côté et de l'autre d'un terrain de 80 mètres de longueur sur 20 mètres de largeur, séparé par une ligne médiane tracée au sol, la « Basse ».

Les joueurs sont équipés de tambourins, cercles de bois tendus à l'origine de peau de chèvre, aujourd'hui de tissu synthétique. Le battoir, composé d'un tambourin de plus petit diamètre et d'un manche en bois d'alisier ou de micocoulier, sert lui, à mettre la balle en jeu. Les balles de tambourin sont, elles des balles de caoutchouc d'un diamètre réglementaire de 61 mm.

La balle, « bonne », engagée grâce au battoir, a volé et au premier bond, doit obligatoirement être envoyée dans le camp adverse.

Histoire du Jeu de Balle au Tambourin

L’histoire de ce sport est directement liée à celle des Jeux de Paume existant depuis l'Antiquité et plus tardivement, du jeu de longue Paume, en vogue dans le Sud de la France au XVI° siècle.

Un jeu aux règles similaires existe encore actuellement en Italie : le Tamburello.

On trouve des traces d’un jeu de paume aux règles similaires dans la Grèce antique : la phaeninda. Adopté par les Romains, le jeu de paume a ensuite pénétré le territoire gaulois. Il devient très populaire au Moyen-Age, particulièrement chez les élites. En 1245, Pierre de Colimen, archevêque de Rouen, est d'ailleurs obligé d'interdire la pratique du jeu de paume aux prêtres de sa province, qui adoptaient une tenue souvent débraillée sur les terrains de jeu. C'est vers le XV° siècle que le tambourin aurait été introduit comme battoir. Le jeu de paume subsiste dans les villes et villages jusqu'à la Révolution Française où il est petit à petit abandonné par les élites.

Bien que nous ayons vu que le Jeu de Paume, ancêtre direct du Jeu du Tambourin, a des origines et des versions multiples, allant des territoires italiens jusqu'à l'évêché de Rouen, le jeu du Tambourin a indéniablement une origine languedocienne. En effet, pratiqué dans sa forme actuelle depuis les années 1860, le Jeu du Tambornet est l'héritier de racines occitanes, notamment visible par sa terminologie.

C'est en effet, encore aujourd'hui tout un vocabulaire occitan qui est utilisé pour désigner les différentes phases du jeu, instruments et parties de terrain.

Petit lexique du Tambornet

Alandar : faire voler la balle très haut.

Aquet : moitié du terrain qui fait face à la batterie.

Aquetar : reprendre la balle venue du battoir.

Arescle : cercle de lamelles concentriques en bois de mûrier qui constitue l'armature sur laquelle est tendue et clouée la peau parcheminée.

Aterrar : faire courir la balle sur le sol.

Bassa : ligne médiane des cinquante mètres ; se dit aussi d'une balle qui, à la mise en jeu par le batteur ne franchit pas cette ligne.

Bateure : battoir; batteur.

Ceuclar : se dit d'une balle qui dévie dans sa course en décrivant une courbe sur un plan horizontal

Clavels : clous: les clous de fer, fines pointes ; les clous de cuivre à tête large et arrondie servant à fixer les lanières de cuir de couleur.

Clausa : se dit d'une balle qui franchit la ligne de fond adverse; se dit aussi de cette ligne.

Corda : ligne des joueurs d'avant. Ils sont trois.

Cordiers : joueurs d'avant. Celui du milieu porte le nom de tiers.

Crosar : jouer en diagonale.

Dalhar : littéralement « faucher » se dit du joueur qui, par un geste de faucheur, envoie la balle en faute du côté opposé à la main qui joue.

Desclavetat : se dit du tambourin dont la peau cesse d'être tendue par le relâchement des clous ou déchirure des bords de la peau.

Detibat : détendu, se dit d'une peau insuffisamment tendue ou détendue par l'humidité de l'atmosphère

Fanabregon : micocoulier ou alisier sont les arbustes qui fournissent les manches légèrement flexibles des battoirs.

Freta : nom de la muraille qui fermait un des grands côtés du terrain et dont l'action sur les balles était admise à une certaine époque.

Jaça : emplacement marquant l'arrêt d'une balle après son premier bond ; ou son point de sortie du jeu, quand elle ne peut plus être rejouée.

Joc : jeu, nom du terrain; du jeu dans son ensemble. C'est aussi le cri du batteur lorsque, après les balles d'essai auxquelles il a droit, il annonce que la balle qu'il va lancer comptera pour la partie.

Marca : bâton de couleur servant à indiquer l'emplacement d'une jaça.

Marcaire : marqueur, celui qui jalonne les jaçes ou chasses

Pauma : balle

Pelh : désigne ici la peau de chèvre parcheminée

Riban : lanières de cuir rouge, vertes ou bleues servant à cacher les bords de la peau et ornementer le tambourin.

Tambornet : désigne à la fois l'instrument de jeu et le sport qu'il désigne

Max Rouquette, les félibres et le jeu de Tambourin

Max Rouquette, écrivain occitan et membre fondateur de l'Institut d'Etudes Occitanes est l'artisan du renouveau du Jeu du tambourin en Languedoc. Pratiquant ce sport depuis son plus jeune âge et contrarié de voir d'autres sports gagner du terrain en territoire occitan au détriment des sports traditionnels avec en premier plan le tambornet, il décida de tout mettre en oeuvre pour assurer la renaissance et la popularisation du Jeu du Tambourin.

En novembre 1922, une première fédération de jeu de tambourin avait été créée par des personnalités de la bourgeoisie montpelliéraine, proches du félibrige. A sa création, cette fédération comportait d'ailleurs comme membres André Pagès, Hyppolite Arnaud et Adrien Fédières tous trois félibres. Ils ont d'ailleurs rédigé des chants et poèmes consacrés à ce sport. Mais cette première fédération ne résiste pas à la véritable crise et désaffection qui secoue la pratique du Jeu du Tambourin dans les années 1930.

C'est en 1938 qu'à l''initiative de Max Rouquette, la Fédération Française du Jeu de Tambourin naîtra et se chargera de mener une véritable propagande pour valoriser la pratique de ce sport traditionnel occitan. Ces actions de valorisation passeront par la publication d'articles dans la presse locale, l'organisation de grands concours, l'établissement de règlements, le rapprochement avec les ligues de Tamburello italiennes et enfin, la reconnaissance du tambornet comme sport par les autorités centrales françaises.

De nos jours, ce sport se pratique toujours, surtout dans un espace allant de l’Hérault aux Bouches-du-Rhône, il fait d’ailleurs l’objet d’un championnat de France et même d’Europe. La Fédération française de jeu de balle au tambourin est encore active à ce jour (http://www.ffsport-tambourin.fr/index.php). Depuis 1983, le Tambornet est également intégré au Collège National Olympique et Sportif Français.

Pour aller plus loin...

Site de la Fédération Française de Jeu de Balle au Tambourin : http://ffsport-tambourin.fr/

Max Rouquette, Le jeu de la balle au Tambourin, Toulouse : Institut d'études occitanes, Paris : Librairie Maisonneuve, 1948.

Max Rouquette, Le Livre du Tambourin : un grand sport international en plein essor, Montpellier : CRDP, 1986.

Robert Souchon, Max Rouquette et le Tambourin, IN Les Cahiers Max Rouquette, n°2, mai 2008.

Christian Guiraud, Espaces sportifs et usages sociaux : étude comparative de l'implantation du rugby et du jeu de balle au tambourin dans le département de l'Hérault, Paris : Institut National du Sport et de l'Education Physique, 1985.

Charles Camberoque, Le jeu de la Balle au Tambourin, photographies de Ch. Camberoque, préface de Max Rouquette, Gignac : Bibliothèque 42, 1998.