Explorar los documents (29 total)

Votre question : Existe-t-il un lien entre les fêtes de la Saint-Jean en Occitanie et les fêtes de la Saint-Jean au Brésil ?

En Occitanie comme au Brésil, ainsi que dans de nombreux pays dans le monde, la nuit du 23 au 24 juin est l'occasion de nombreuses festivités autour de la naissance du saint Jean-Baptiste. Ces différentes commémorations paraissent reposer sur un socle commun, aux origines semble-t-il très anciennes, aujourd'hui métissé selon les espaces, de coutumes locales spécifiques.

Fêtes de la Saint-Jean brésiliennes et occitanes

La fête de la Saint-Jean brésilienne fut instaurée dans le pays par les Portugais, qui colonisèrent le Brésil dès le début du XVIe siècle, important avec eux leurs coutumes et fêtes traditionnelles. A l'instar du Portugal, le Brésil instaure alors « las Festas juninas », du 12 au 29 juin, festivités durant lesquelles est tour à tour rendu hommage à saint Antoine, saint Jean (nuit du 23 au 24 juin) ainsi qu'aux saints Pierre et Paul. Pays dont plus de la moitié des habitants est de confession catholique, le Brésil perpétue aujourd'hui encore ces commémorations.

Ces fêtes, inscrites dans le calendrier cérémoniel chrétien, furent dans ce pays métissées de nombreuses coutumes locales, issues des rites et traditions anciennes et païennes. La Saint-Jean y est notamment l'occasion de feux et de danses, dont l'une, le « Quadrilha », tire son origine du quadrille français.

La France, et notamment le pan occitan de son territoire, compte aujourd'hui encore de nombreux espaces où se commémore toujours la Saint-Jean. Ces fêtes demeurent de fait principalement actives en Provence, en Roussillon ainsi qu'en Bretagne. Nous trouvons dans différents ouvrages des indications concernant la pratique de la Saint-Jean et tout particulièrement la coutume des feux qui accompagnent communément cette fête (cf. Van Gennep, Arnold ; Le folklore français, tome 2. Paris : R. Laffont, 1999 ; Fabre, Pierre-Jean ; La Saint-Jean en Provence ; [S.l.] : Comité de Provence des mainteneurs des feux et traditions de la Saint-Jean, [1987?]).

Pierre-Jean Fabre nous renseigne ainsi sur les modalités de la Saint-Jean en Provence dans le courant des années 1980. La Saint-Jean d'été, commémorant la naissance de saint Jean-Baptiste, dans la nuit du 23 au 24 juin, s'accompagne selon lui d'un certain nombre de pratiques à vertus purificatrices, associant trois éléments : l'eau, les plantes (pour bon nombre d'entre elles médicinales), et le plus important d'entre eux, le feu.

Origines de la Saint-Jean

La présence d'une importante communauté occitane au Brésil pourrait-elle être à l'origine de coutumes et pratiques communes aux festivités de la Saint-Jean dans ce pays et dans la zone occitane ? De nombreux Occitans, notamment aveyronnais et béarnais, immigrèrent bien au cours des XVIIIe et XIXe siècles en Amérique du Sud, apportant avec eux langue et coutumes. La ville de Piguë constitua ainsi durant longtemps une enclave occitane en Argentine. Toutefois, le Brésil représenta moins que l'Uruguay, l'Argentine ou le Chili une terre d'accueil pour ces immigrants, en dépit de politiques parfois volontaristes de la part de l'État brésilien en ce sens (à ce sujet, consulter l'ouvrage d'Henry de Charnisay, L'émigration basco-béarnaise en Amérique , Biarritz, JetD éditions, 1996; pp,213-215).

Il semble donc falloir chercher dans les origines de la fête elle-même pour comprendre les similarités, mais également les disparités existantes entre Saint-Jean brésilienne et Saint-Jean occitane. A l'instar du Brésil ou de la France, de nombreux pays dans le monde célèbrent la Saint-Jean. Outre le Portugal, l'Italie mais également les pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) et scandinaves (Suède notamment, mais aussi Finlande et Norvège) célèbrent ainsi la nuit du 23 au 24 juin. Cette pratique touche donc des zones culturelles très variées, mais dans lesquelles le christianisme est implanté de longue date.

La Saint-Jean s'inscrit effectivement dans le calendrier cérémoniel du christianisme. Dès 506 après J.-C., le Concile d'Agde comptait la Saint-Jean comme l'une des principales fêtes chrétiennes aux côtés de Noël, la Pâque, l'Ascension et Pentecôte. Elle donnait d'ailleurs lieu à la célébration de trois messes comme pour Noël. Tout comme le 25 décembre, la Saint-Jean commémore d'ailleurs, non pas un décès (comme c'est le cas de la majorité des fêtes dans le calendrier chrétien), mais une naissance, celle de saint Jean-Baptiste. Les similarités entre ces deux fêtes tiennent également à leur proximité avec le calendrier solaire et les solstices, d'hiver pour Noël et d’été pour la Saint-Jean.

À ce sujet, les avis des ethnologues et anthropologues s'étant penchés sur les traditions et coutumes de la Saint-Jean différent. Le folkloriste Van Gennep réfute ainsi la thèse d'une proximité entre ces deux fêtes et la nature solaire et solsticiale de la Saint-Jean, à l'inverse de nombreux autres auteurs, dont le Provençal Pierre-Jean Fabre, prenant pour appui le calendrier julien (calendrier initié sous Jules César), afin de souligner que tant la Saint-Jean d'été que Noël tombaient exactement huit jours avant le premier du mois suivant « le 24 juin est le VIII des calendes de Juillet, le 25 décembre est le VIII des calendes de Janvier » (P.-J. Fabre, La Saint-Jean en Provence, op.cit, p.42), dates qui sont également celles des deux solstices dans le calendrier julien. Notons à ce sujet que le Brésil, situé dans l'hémisphère sud, célèbre la fête alors que s'annonce la saison non pas estivale mais hivernale.

Les origines de la Saint-Jean, aujourd'hui fête chrétienne, semblent donc à rechercher, tout du moins dans le cas des pratiques qui l'accompagnent tels les feux rituels, dans des coutumes plus anciennes et païennes, pratiques pour la plupart transmises oralement et remontant à des temps très reculés : les traces écrites les plus anciennes les concernant remonteraient à 1181 en Allemagne selon Van Gennep (Folklore de France, tome 2. op.cit.), et 1165 selon Fabre (La Saint-Jean en Provence, op.cit, p.42). Il est de fait difficile de définir clairement les origines de la Saint-Jean qui présente selon les endroits de nombreux points communs, mais également des disparités.

Notons toutefois que ces festivités s'inscrivent majoritairement dans une démarche de ritualisation et de socialisation. Tel est notamment le cas des feux, réunissant autour d'eux une grande part de la communauté (par exemple en Catalogne, avec le grand feu sur le Canigou). [Au sujet des feux rituels dans le cadre de Noël et du solstice d'hiver, consulter également : http://occitanica.eu/omeka/items/show/1818)]. La présence récurrente de traditions, telles la cueillette de plantes médicinales et thérapeutiques, l'aspersion d'eau sur les autres, les feux et braises, renvoient pour leur part à la dimension dite purificatrice de cette fête, elle aussi présente dans les différents espaces qui commémorent la Saint-Jean.

Pour en savoir plus :

CHARNISAY, Henry de, L'émigration basco-béarnaise en Amérique , Biarritz, JetD éditions, 1996

FABRE, Pierre-Jean ; La Saint-Jean en Provence ; [S.l.] : Comité de Provence des mainteneurs des feux et traditions de la Saint-Jean, [1987?]

VAN GENNEP, Arnold ; Le folklore français, tome 2. Paris : R. Laffont, 1999.

Lo Viatge, parfois appelé Sant Josèp amb Maria (incipit de la chanson) ou La fugida en Egipta, est un chant de noël occitan, (en savoir plus sur la tradition des Nadals occitans) sur l'épisode de la fuite en Egypte.

La chanson est centrée sur un épisode miraculeux très populaire depuis le Moyen Âge, le « miracle de la moisson », souvent représenté en peinture et en sculpture, mais absent des textes sacrés : Joseph, Marie et de l'enfant Jésus poursuivis par les soldats d'Hérode passent au bord d'un champ de blé en train d'être semé. Le blé grandit miraculeusement et les paysans se mettent à le moissonner. Lorsque les soldats arrivent, ils demandent aux paysans à quel moment ils ont vu passer la famille. Ceux-ci leur répondent : quand nous étions en train de semer ce blé. Les soldats crurent ainsi que la famille était passée des mois plus tôt et abandonnèrent la poursuite.

Il est connu et chanté dans tout le territoire occitan et connaît plusieurs versions. Il a notamment été collecté par Damase Arbaud en Provence sous le titre La fugida en Egipta et a été publié dans le premier tome son ouvrage Chants Populaires de la Provence en 1864.

(Cliquer sur l'image pour afficher la partition complète)

À propos de ce Noël, Damase Arbaud donne quelques explications : « Ce joli noël dont il existe une version française, a été fort répandu en Provence, et on le chante parfois encore devant les crèches des églises de village. Il s'est évidemment inspiré de ces recueils de prodiges que le Moyen Âge aimait tant. »

On en trouve une autre version dans un recueil de chants de noëls anonyme en occitan de la première moitié du XXe siècle (consulter la ressource)

(Cliquer sur l'image pour l'afficher en taille réelle)

Lo Viatge a été publié et enregistré par le CORDAE-La Talvera dans son ouvrage Nadals d'occitània : Chants de Noël d'Occitanie (Cordes : CORDAE-La Talvera, 2008)

| Sant Josèp ambe Maria | Saint Joseph avec Marie |

| Totis dos van viatjar. | Tous les deux vont voyager |

| Demandan la retirada, | Ils demandent un refuge |

| Degun los vòls pas lotjar. (bis) | Personne ne veut les loger. |

| « Ont anatz tant bèla Dama ? | « Où allez-vous belle Dame |

| E l'enfant que vos portatz ? | Avec l'enfant que vous portez ? |

| - Vòli l'amagar, brave òme, | - Je veux le cacher brave homme |

| Digatz s'aquò se pòt far ? (bis) | Dites moi si cela est possible |

| - Aquí dejòs ma capòta, | - Là sous mon manteau |

| Degun li vendrà cercar ! | Personne ne viendra le chercher ! |

| - Pren-te lo faucil, brave òme, | - Prends ta faux brave homme |

| Ton blat prèssa de copar ! (bis) | Ton blé est prêt à moissonner ! |

| Coma se farià, Madama ? | - Comment serait-ce possible Madame |

| Totara l'ai semenat ! | Je viens juste de le semer ! |

| - Vai t'en véser sus l'arada | - Regarde les labours |

| Anem ! Vai segar ton blat ! » (bis) | Et va moissonner ton blé. » |

| La palha dins un quart d'ora | La paille dans un quart d'heure |

| Avià grandit, espigat, | Avait grandi et fait l'épi |

| E dins un autre quart d'ora, | Et dans un autre quart d'heure |

| L'espic s'èra amadurat. (bis) | L'épi avait mûri. |

| La primièra gabelada | La première gerbe |

| Ne fasià un plen braçat, | Faisant une bonne brassée, |

| Mas aquí la bona armada | Quand voilà la grande armée |

| Dels Josieus emmalierats. (bis) | Des Juifs courroucés. |

| « Vèni viste, vièlh segaire, | « Viens vite vieux moissonneur |

| Quita de segar lo blat ! | Arrête de moissonner le blé ! |

| Ont es passada la maire | Où est passée la mère |

| Que portava un nòvel nat ? (bis) | Qui portait son nouveau-né ? |

| - Passèt pel temps de cobrida | - Elle est passée au moment des semailles |

| Quand semenavi mon blat | Quand je semais mon blé |

| - Anem partiguem brigada, | - Allez partons brigade |

| Aquò'z èra l'an passat ! » (bis) | C'était l'année dernière ! » |

Hercule Birat, né en 1796 dans la ville de Narbonne, fut une figure locale notable des débuts du XIXe siècle. Chansonnier satirique, poète français comme occitan, considéré par certains comme un précurseur des Félibres, il revendique de son vivant son style populaire et provincial (dans le sens de local), pour une oeuvre plurielle, reflétant près d'un demi-siècle de vie narbonnaise.

Les premières années

Hercule Birat naît à Narbonne le 30 juillet 1796, dans une famille de juristes toulousains, installés dans la région depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Sa mère, Hostalot de son nom de jeune fille, est pour sa part une Narbonnaise de souche.

Hercule Birat poursuit tout d'abord des études de droit, dans la tradition familiale, à Toulouse et Paris, avant de devenir géomètre puis matelot sur un navire faisant cap vers la Martinique. A la mort de son père en 1820, il rentre en France, se marie l'année suivante et s'installe alors sur un domaine agricole dans la proximité de Homps.

Le poète

Ce n'est donc qu'à l'âge mûr que le Narbonnais entreprend de coucher sur le papier et par la voie des vers ses impressions sur la vie de ses concitoyens. En 1837 paraît sa première publication, La Fête de Notre-Dame-du-Cros.Il a alors passé la quarantaine. Son second ouvrage paraît neuf ans plus tard, en 1846. Intitulé Voeux à Notre-Dame-des-Auzils, il est, par sa thématique, proche du précédent texte de l’auteur.

L’installation de celui-ci à Narbonne deux ans plus tard, dans le contexte particulierdes débuts de la IIe République, influencera nettement sa production, qui adopte alors une tonalité plus satirique.

Le satiriste

Hercule Birat, qui loue à l'un des clubs républicains de la ville un local dans sa demeure, est en contact direct avec leurs idées, chaudement exprimées, souvent au détriment de son sommeil.

L'auteur puise dans cette situation la veine d'une production satirique visant ses hôtes républicains, mise en musique sur des airs populaires de l'époque. De cette période, nous gardons principalement l'écho de Birat lui-même, qui aurait déclaré avoir été "menacé d'avoir à porter sur ses épaules, à travers la ville, le buste de Marianne" (cf. MECLE, André, Hercule Birat, le Poète de Narbonne. In La Voix Domitienne, n°26-27 de 1997). Cet épisode aurait inspiré La Passion dal paure cansouniè narbounès.

Le rapport à la langue d'oc

Birat propose lui-même une poésie provinciale, locale. Il en vient progressivement à écrire autant en occitan qu’en français ;La Passion dal paure cansouniè narbounès est ainsi composée, comme plus tard d'autres de ses pièces, en dialecte narbonnais. Penché sur la prose de ses contemporains des Pays d'oc, il trouve en Jasmin, qu'il découvre à l'occasion d'une lecture de l'auteur à Narbonne, un modèle (cf. à ce sujet la préface de La Passiou dal pauré cansouniè narbounés).

La République installée, ses remuants hôtes l’ayant quitté, Birat explore de nouvelles voies d'expression. Il aborde alors le genre de l'épopée burlesque à travers deux textes en occitan :Dialogos entre la mountagno de Minerbo é lou Pic de Noro etLa Naissenço de Jacquès Premie. Birat voit en ces textes le sésame de son entrée à la Commission archéologique et littéraire de Narbonne. Par deux foix éconduit, Birat reprend les couleurs de la satire pour composer en janvier 1857 Les Lamentations du poète narbonnais, bientôt suivies d'une Supplique à Messieurs les membres de la Société archéologique. Effet direct de ses écrits ou heureux hasard, il intègre deux mois après la parution de ce second texte la Commission tant désirée, pour une courte durée toutefois.

Poésies narbonnaises

En 1861, les différents textes poétiques d'Hercule Birat sont réunis dans un même ouvrage, augmentés d'entretiens en prose entre l'auteur et un "artistarque", proposant un dialogue sur la qualité de son oeuvre. Les piques plus ou moins dissimulées en direction de ses confrères de la Commision font scandale et le conduisent à la démission.

Nonobstant son aspect polémique, cet ouvrage témoigne de la qualité de la plume de Birat, peintre de son époque, de sa région et son histoire. Le poète, féru d'histoire régionale, consulte par ailleurs les principaux écrits historiques réunis à son époque.

Ses textes nous renseignent sur la grande comme sur la petite Histoire, nous livrant de nombreux portraits croustillants de ses contemporains, ainsi qu'une perspective différente sur les événements marquant de la vie narbonnaise de l’époque.

Attaché à l'histoire et au patrimoine de sa région, Birat se distingue également par ses talents de conteur et de passeur de mémoire. Outre les nombreuses transcriptions de textes et légendes du cru, parfois agrémentéesde sa touche personnelle, il propose de nombreuses créations originales basées sur des textes primitifs, notamment dans le cycle de Saint-Paul dont fait partie le fameux La Gragnotto dé Sant-Paul daté de 1856, repris plus tard par Mistral dans son Mémoires et récits.

Bien que moins connu, son Sermon du père Bourras (tiré des Poésies narbonnaises, 5e et 6e entretien, second volume, certainement rédigé aux alentours de 1855) s'inscrit dans la longue lignée de textes reposant sur la tradition populaire qui donnèrent naissance au Curé de Cucugnan. Birat se serait appuyé sur ce bref dialogue: "Pam, pam, pam ! - Que tusto dé bas ? - Lou Pero Bourras – Cal demandats ? - Dé gens de Ginestas – Aïci y gna pas, anats pu bas – Dintrats, dintrats y'n manco pas !" Il semble que l'abbé Bourras, curé de Ginestas, acteur principal du sermon, ait effectivement existé. Originaire d'Espagne, il aurait en fait exercé son ministère non à Ginestas, mais du côté de Luc-sur-Orbieu ou de Marcorignan (À ce sujet, voir L'Inventeur du sermon du Curé de Cucugnan, conférence du Dr P. Albarel, Narbonne, 1927 et les écrits de Gaston Jourdanne).

Tristesse du curé face à l'indifférence des fidèles de sa paroisse, différentes étapes menant du Paradis à l'Enfer, et conclusion finale sont similaires dansLe Sermon du père Bourras et les versions successives du Curé de Cucugnan, faisant du texte de Birat le précurseur (il paraît en 1861 dans les Poésies narbonnaises) d'une pièce incontournable du patrimoine littéraire.

En dépit de ses apports à la littérature populaire et occitane, Henri Birat ne connut de son vivant qu'une aura principalement locale, recevant toutefois une certaine reconnaissance de ses pairs en 1866. Cette année-là, l'Académie des Jeux floraux remet au poète narbonnais un Jeton d'argent. En 1924, il était également honoré lors de la Sainte-Estelle. (cf. L'Inventeur du sermon du Curé de Cucugnan).

Henri Birat décède le 14 mai 1872 à Narbonne.

Pour en savoir plus:

Dr. P. ALBAREL, L'Inventeur du sermon du Curé de Cucugnan, conférence, Narbonne, 1927. (Cote CIRDOC : CBB 16)

BIRAT, Hercule, La Passiou dal paouré cansouniè narbounés : pot-pouirit démagogico-soucialisto, Narbonne, impr.de Caillard, 1850. (Cote CIRDOC: CBB 420-19).

BIRAT, Hercule, Poésies narbonnaises en français et en patois, suivies d'entretiens sur l'histoire, les traditions, les légendes, les moeurs, etc., du pays narbonnais, Narbonne : E. Caillard, 1860 (Cote CIRDOC: CAC 452-1).

BIRAT, Hercule, Une nouvelle étoile télescopique : satire dialoguée contre l'auteur des poésies narbonnaises, Narbonne : Caillard, 1867 (Cote: CBB 371-22).

MECLE, André, Hercule Birat, le poète de Narbonne, In La Voix Domitienne n°26-27 de 1997, p. 138-142 (Cote CIRDOC: O2).

PELISSIER DE LA PALME, . "La Vérité sur le Curé de Cucugnan" in La Cigalo Narbouneso, n°3, Mars-Avril 1914, p29-46. (Cote CIRDOC: KI3).

Margarita PRIOLÒ-GALHÒT / Marguerite PRIOLO-GAILLOT (1890-1955)

Marguerite Priolo (épouse Gaillot) devient Reine du Félibrige en 1913, après avoir été reine du Félibrige Limousin (1909-1912). Auteur de deux ouvrages de contes traditionnels (Legendas Lemouzinas, 1915 et Countes del Meirilher, 1916), elle fut l'une des disciples de Joseph Roux et l'élève d'une autre reine du Félibrige, la marseillaise Marguerite Genès (1868-1955), professeur de français à Brive, personnalité importante des débuts du félibrige en Limousin.

Reine du Félibrige

Native de Brive, c'est dans sa région natale que son nom apparaît pour la première fois dans les journaux de l'époque. Elle devient en 1909, à dix-neuf ans, reine du Félibrige limousin et le restera jusqu'en 1913. Elle est par ses parents, étroitement liée dès son enfance au mouvement, son père, le docteur Priolo étant un important mécène des auteurs d'oc. Sa mère, fut par ailleurs elle aussi reine du félibrige limousin durant une quinzaine d'années.

Native de Brive, c'est dans sa région natale que son nom apparaît pour la première fois dans les journaux de l'époque. Elle devient en 1909, à dix-neuf ans, reine du Félibrige limousin et le restera jusqu'en 1913. Elle est par ses parents, étroitement liée dès son enfance au mouvement, son père, le docteur Priolo étant un important mécène des auteurs d'oc. Sa mère, fut par ailleurs elle aussi reine du félibrige limousin durant une quinzaine d'années.

C'est à l'occasion de la Sainte-Estelle de 1913 à Aix-en-Provence qu'elle est désignée reine du Félibrige par Bruno Durand, lauréat des Jeux Floraux. René Jouveau rapporte cependant dans son Histoire du Félibrige (Nîmes, Bene, 1971, p.448), que le choix final revint à Mistral, au détriment de Mlle Magali Joannon, soeur de Marcel Provence, ayant eu les préférences de Bruno Durand.

Marguerite Priolo devient à cette date et pour sept années, le visage du Félibrige, et reçoit pour insigne un rameau d'olivier en argent. Elle participe à ce titre aux divers fêtes et commémorations du mouvement, fréquemment aux côtés du capoulié, et préside également la cour d'amour "spectacle hérité des troubadours, où se mêlent danses, chants et poésies." (cf.site internet du Félibrige).

Ces événements sont abondamment relayés dans la presse régionale et occitane de l'époque. La jeune reine y figure fréquemment coiffée du barbichet, coiffe traditionnelle limousine, qu'elle quitte toutefois durant le conflit armé de 14-18, pour une tenue d'infirmière, lorsqu'elle s'engage aux côtés de la Croix Rouge de Brive.

Conteuse limousine

Parmi les différentes commémorations auxquelles la reine du Félibrige est alors conviée, notons sa présente à Avignon, à l'occasion de la Sainte-Estelle de 1914. Elle dévoile alors ses qualités d'oratrice lors d'un échange avec le maire de la ville, M. Valayer, qui fut relaté dans la presse de l'époque (cf. La Farandole du 3 juin 1914, n°85 p.1-5).

Qualité qui lui valurent d'ailleurs d'être enregistrée dès 1913 au cours d'une collecte menée par le linguiste Ferdinand Brunot (1860-1938) de l'Université de la Sorbonne. Deux enregistrements de cette période sont actuellement en ligne sur Gallica. (premier enregistrement, cliquer ICI second enregistrement, cliquer ICI).

Ses ouvrages de contes, rédigés dans la langue du bas-Limousin et s'inpirant du patrimoine oral de sa région, Legendas Lemonzinas, sorti en 1915, et Countes del Meirilher (1916) lui vaudront les critiques positives de l'Almanach occitan de 1927 "deux volumes de prose, brillant résultat d'un fécond labeur intellectuel, comme parfait miroir d'un rare tempérament féminin" [...] dont les trop rares écrits continuent à souhait les pures traditions romanes" et sera salué en 1965 par le journal le Lemozi à l'occasion d'un article sur Marguerite Genès, dont elle fut l'élève "En effet dès sa parution, le livre Legendas Lemouzinas fut une révélation et opéra presque une révolution. Un style alerte, dru, flexible, épousant toutes les nuances de la pensée ou de la fantaisie venait de naître."(Lemouzi, numéro 15, 1965, p.281-282, Robert Joudoux).

En dépit de leur qualité reconnue, ces deux ouvrages ne furent pas par la suite ré-édité, mais leur auteur, décédée le 13 mars 1955 à Manzac-sur-Vern en Dordogne, membre du Félibrige limousin, participa localement à la diffusion et à la création en langue d'oc.

En savoir plus:

Ouvrages de Marguerite Priolo:

PRIOLO, Marguerite, Legendas Lemouzinas/ Légendes limousines, Brive, Impr. Roche, 1915.

PRIOLO, Marguerite, Countes del Meirilher/ Contes du Marguillier, Brive, Impr. Bessot et Guionie, 1916.

Quelques articles parus sur Marguerite Priolo

"La Santo Estello. Arrivée de la reine en Avignon." La Farandole, 3 juin 1914, n°85, p. 1-5. (COTE CIRDOC: M6).

"Echos: Countes del Meirilher." Le Mémorial d'Aix, 20 août 1916, n° 78.

"Marguerite Priolo-Gaillot (1890-1955)." Lemouzi, numéro 15, 1965, p281-282, Robert Joudoux. (COTE CIRDOC: AC-3-5)

"Marguerite Priolo-Gaillot, limousine". Almanach occitan de 1927.

Archives sonores disponibles sur Gallica.

Archives sonores, 26 août 1913, collecteur Ferdinand Brunot pour l'Université de la Sorbonne, informatrice, Marguerite Priolo. Lieu: Brive.

Premier enregistrement: cliquer ICI.

Second enregistrement: cliquer ICI.

Oeuvres publiées conservées aux CIRDOC

- Chants de Noël en patois dans le Vivarais / Jules Seuzaret.-- Largentière : Humbert et fils, 1950. 11 p. Revue du Vivarais ; n. 550, 1950 (3) [CBB 442-31]

- Rampelado i felibre despatria : sounet = Appel aux félibres expatriés : sonnet / J. Seuzaret. Constantine, Soc. amicale Languedoc et Provence, 1928. [2] p ; 20 cm Texte occitan, trad. française en regard Annuaire de la Société amicale Languedoc et Provence de Constantine. 1928 [CBC 381]

- Plan ! Rataplan ! Plan ! Plan ! : rampelado i miejournàu = Plan ! Rataplan ! Plan ! Plan ! : appel aux méridionaux / J. Seuzaret. Constantine : Soc. amicale Languedoc et Provence, 1928. [6] p ; 20 cm Texte occitan, trad. française en regard Annuaire de la Société amicale Languedoc et Provence de Constantine. 1928 [CBC 382]

Manuscrits de Jules Seuzaret conservés au CIRDOC

- le ms. 173 contenant :- Au sujet de la graphie des dialectes d'oc (1954)(dactyl.)

- Discours de Jules Seuzaret à la Société Languedoc et Provence de Constantine (23 février 1836)

- Note sur l'origine de la Confrérie du Saint Esprit d'Aubenas (3 f.)

- Au sujet de l'empoi de A ou de O (1 f.)

- de Frédéric Mistral neveu à Jules Seuzaret 27 novembre 1954 - avec traduction (2 f.)

- de Adelin Moulis à A.J. Boussac 4 août 1954 (2 f.)

- de Jules Seuzaret à l'abbé Jouve 31 juillet 1927 (1 f.)

- de Jules Seuzaret à l'abbé Jouve 20 aout 1932 - avec traduction (4 f.)

- de Jules Seuzaret à Marius Jouveau 19 avril 1941 - avec traduction (2 f.)

- de Jules Seuzaret à l'abbé Auguste Roche 21 novembre 1935 (1 f.)

- de Jules Seuzaret à A.J. Boussac 4 aout 1954 (3 f.)

- le ms. 634(2) contenant

- Carte linguistique du Vivarais (1 f.)

- Los tempouro (poème)(2 f.)

- Co'i decida, vous pisorèi! (poème)(1 f.)

- Chonsou nouvialo (poème)(1 f.)

- Per chonta entre Ordechoua (poème)(1 f.)

- Proujout d'aveni(poème)(1 f.)

- Mo Muso (poème)(1 f.)

On connaît également de Jules Seuzaret

- "Notes diverses sur la Confrérie du Saint Esprit dite des Sabatiers d'Aubenas (1308-1541)", Revue du Vivarais, 1936 (1-2)

- "Le Vivarais du point de vue linguistique et ethnographique", Revue du Vivarais, avr.-juin 1942

- "L'aérolite de Juvinas", Revue du Vivarais, 1950 (1)

Manuscrits inédits

- La Jouonado ( Le Feu de la Saint Jean) récit en dialecte vivarois, traduction française en regard (1929).

- Obro potoueso de l'abe Sevenie, extraits de l'Ormogna déi Feçouiriè de 1886-1888, transcrits selon la graphie mistralienne (1937) .

- Vuelios causo des vivores, recueil de poesies et de récits en dialecte du Vivarais et de chants et monologues entre vivarois.

- Chants de Noël en patois dans le Vivarais (1944) -Lettres patoises en Vivarois ou en Provençal.

Ref. biographiques

- L’Ardèche parisienne octobre 1950 coupure de presse Archives départementales de l’Ardèche Fonds Mazon 52J46 (20)

- François Pic, « Catalogue d'une cinquantaine de manuscrits de dictionnaires et glossaires occitans complément à la bibliographie des dictionnaires patois gallo-romans », Revue de Linguistique Romane, T. 63, 1999, p. 201-214. (notice XLVI erronée)

Les treize desserts de Noël sont spécifiques à la Provence, bien qu'on les retrouve aujourd'hui dans les zones limitrophes à celle-ci. De nos jours fixés à treize, le nombre et les produits sélectionnés semblent avoir évolués dans le temps, avant que la tradition ne leur impose des contours définis.

Une tradition ancienne ?

Les premières mentions

Les treize desserts viennent clore sur une touche sucrée le « gros souper » provençal, principalement composé de plats maigres. Cette abondance de confiseries spécifiques dans les commémorations de Noël en Provence, s'inscrit dans la tradition méditerranéenne d'une sociabilité reposant sur le partage de douceurs. La tradition des desserts provençaux semble remonter à plusieurs siècles, sans qu'une datation exacte ne puisse être proposée. Une tradition ayant d'ailleurs évoluée au cours du temps pour se fixer aux alentours du XIXe siècle.

C'est en 1683 que paraît le premier ouvrage connu, mentionnant la pratique des desserts de Noëls provençaux. François Marchetti, prêtre de l'église de Marseille, évoque dans le onzième des dialogues qui composent son ouvrage Explication des usages et coutumes des Marseillais, de nombreux éléments encore présent dans les cérémonies entourant la nativité : les trois nappes, l'offrande de gâteaux, les treize pains... Seuls quelques fruits secs mentionnés dans sa présentation, évoquent la pratique des treize desserts.

Par la suite, Laurent Pierre Bérenger dans Les Soirées provençales ou Lettres sur la Provence, puis Aubin-Louis Millin en 1808 : Voyage dans les départements du Midi de la France, dresseront un inventaire plus détaillé des mets composant les desserts de Noël en Provence ; sans que jamais un chiffre spécifique ne leur soit cependant associé.

Le tournant du XIXe siècle

Au XIXe siècle, de nombreux auteurs et érudits, tout particulièrement les félibres et Frédéric Mistral, se penchent sur la question des cérémonies du Noël provençal traditionnel. Cette période de remembrança (mémoire) va contribuer à donner un second souffle à une tradition en perte de vitesse à cette époque. C'est également durant cette période que vont se fixer, voire se figer les contours de cette tradition. Elle se voit progressivement doter d'un nom, « calenos » (Villeneuve-Bargemont, La Statistique du département des Bouches-du-Rhône. 1821-1826), puis d'un nombre défini. Si en 1885, Edmond de Catelin (dit Stephen d'Arves) évoque « douze desserts obligatoires », ils sont au nombre de sept chez l'Américain Thomas A.Janvier quelques années plus tard.

C'est au milieu des années 1920, que le nombre treize s'impose définitivement, porté par la liste détaillée du Dr Joseph Fallen, publiée dans l'édition spéciale de décembre 1925 de La Pignato : « Voici une quantité de friandises, de gourmandises, les 13 desserts : il en faut 13 oui 13 ! Pas plus si vous voulez, mais pas un de moins : notre Seigneur et ses apôtres ! ». (cf. Brigitte Poli. Les 13 desserts provençaux.).

Cette liste proposant une grande variété de fruits secs (amandes, noix, pistaches...), fruits frais (melon, oranges, poires, pommes...), nougats, pompe et fougasse à l'huile... ouvre en fait dès l'origine la voix à de nombreuses adaptations, et réinterprétations, de sorte que sur les tables provençales contemporaines, chocolats et fondants côtoient oranges et amandes.

Le gros souper

Le 24 décembre au soir, avant la messe de minuit, les familles de Provence se réunissaient autour du « gros souper ». En amont du repas, tout un cérémonial, plus ou moins respecté et identique d'une région à l'autre, était mis en place.

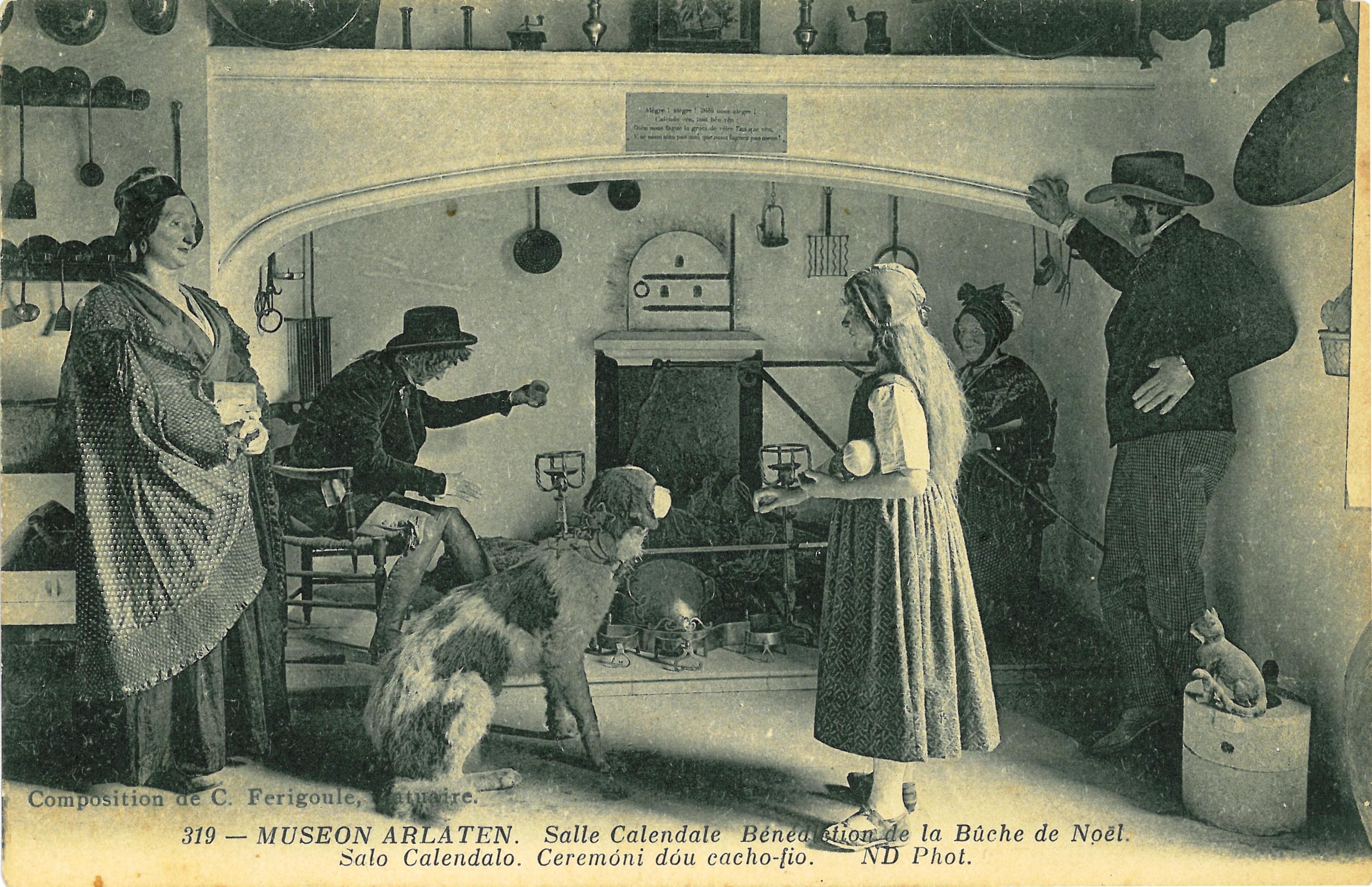

Le cacha-fuòc

Point de départ des festivités, « Lo cacha-fuòc » (en languedocien). La bûche de Noël, déposée dans l'âtre, recevait de la part de l'aïeul, un verre de vin de la première bouteille débouchée ou une burette d'huile d'olive (dans la région d'Arles et du Comtat). L'ablution s'accompagnait alors d'une bénédiction, dont les paroles, pouvant variées d'une région à l'autre, suivaient la trame générale suivante:

Le gros souper

Le gros souper, principalement composé de plats maigres (morue en raïto ou en bouillabaisse, daube de poulpe, légumes de saison, escargots, anguille à la « matelote »...), au nombre de sept (en évocation des sept douleurs de la vierge), est servi sur une table soigneusement décorée et respectant un certains nombres de coutumes.

Trois nappes blanches, une grande, une moyenne puis une petite, sont successivement disposées sur la table de sorte à faire apparaître chaque niveau. Trois lumières ou trois chandeliers, ainsi que trois soucoupes contenant du blé semé pour la Sainte Barbe, et d'autres contenant des plantes et herbes récoltées sur les collines de Provence, viennent ensuite parer cette table.

Treize pains, douze petits (les apôtres) et un gros (le Christ) sont finalement placés sur la table, finalisant une décoration symbolique (les chiffres trois, sept, et treize) dans laquelle le gui ne trouve pas sa place (il est dans ces régions, supposé porté malheur).

Les treize desserts

D'une région à l'autre, les éléments composant les treize desserts peuvent différer. Certains cependant constituent des incontournables. En voici la liste et quelques explications sur leurs origines.

Les quatre mendiants (les fruits secs)

Les “pachichòis” provençaux constituent des mets abondants, traditionnellement intégrés aux habitudes alimentaires des méditerranéens. Quatre d'entre eux sont particulièrement appréciés lors des festivités de Noël, ce sont les quatre mendiants, en référence aux principaux ordres religieux auxquels ceux-ci renverraient.

- la figue sèche (li figa seca) équivaudrait ainsi par sa robe grise, aux Franciscains.

- les raisins secs (li passarilha ou pansa): Augustins (robe rouge).

- les amandes (lis amellas): selon les versions, elles renvoient soit aux Dominicains, soit aux Carmes. la noix (Augustins), noisette (Carmes).

Les fruits frais

Différents fruits frais, conservés depuis le mois de septembre dans les caves et greniers, progressivement rejoints par des fruits exotiques des anciennes colonies, viennent apporter une touche sucrée complémentaire :

- le raisin: conservé jusqu'à noël dans les caves et les greniers.

- le melon d'eau, ou « verdau », peu à peu abandonné cependant.

- l'orange: ce fruit, qui n'est pas à l'origine un produit spécifique à la Provence, est toutefois attesté dès le XVIIIe siècle par Laurent Pierre Bérenger. Elle sera par la suite accompagnée de la mandarine corse ou espagnole.

- les kiwis, ananas, mangue... et d'une façon générale importance des fruits exotiques.

Les confiseries et pâtisseries

La pompe à l'huile (pompa à l'òli), connue également sous le nom de gibassier ou de fougasse, est un gâteau parfumé à la fleur d'oranger. Traditionnellement, elle est le plat porté par Pistachier (personnage typique de la crèche et de la pastorale provençale), et doit être rompue (et non coupée) sous peine d'être ruiné dans l'année à venir ; dans une symbolique de partage.

La pompe consommée actuellement semble différer des pompes traditionnelles, autrefois fabriquées avec de la farine de froment. Son nom demeure une énigme, évoquant pour certain la capacité de la farine à absorber l'huile versée lors de la préparation, ou parce que ce gâteau est souvent utilisé pour saucer le vin cuit en fin de repas.

Quasiment incontournable dans toute la Provence, ce plat est toutefois remplacé dans le Comtat et la Drôme par les « panaios » , tartes aux garnitures très variées.

Le nougat :

- Blanc: miel, sucre, blancs d’œufs et des amandes auxquelles on peut substituer des noisettes ou des pistaches.

- Rouge: un nougat à la rose et aux pistaches.

- Noir: miel et amandes. (le nougat fabriqué maison).

Diverses légendes entourent le nougat, dont une fut relatée en 1935 dans le journal «La Pignato ». Selon celle-ci, le nougat de la liste des treize desserts, serait le rappel d'une offrande faite au jeune Jésus, par un Maure, présent dans la suite des Rois Mages.

À ces différents produits traditionnels de la Provence se sont greffés depuis différentes pâtisseries et friandises contemporaines.

La date de publication du premier Armanac de Louzero pose problème. Cette publication annuelle en langue d'oc (dialecte du Gévaudan) est régulière depuis 1903. Cependant, un premier Armanac de Louzero avait été publié en format réduit en 1899.

La publication de cet almanach se poursuit jusqu'à nos jours avec toutefois une interruption entre 1958 et 1969. Depuis 1970, il constitue un supplément annuel à la revue Lou Païs : revue régionaliste du Gévaudan et des Cévennes. Jusque dans les années 1950 il était entièrement en langue d'oc, il est aujourd'hui bilingue.

Le n° 1 de l'Armanac de Louzero (1903) met en scène, sous forme de dialogue, l'ambition de ce nouvel almanach : « L'almanach patois. (...) Il faut que je te dise, Jacou, que ma fille était à Mende, hier, pour y vendre quelques fromages. Elle en a ramené une nouvelle : il paraît que l'on va faire un livre en patois. Tu ne l'as pas entendu dire ?

— Jacou : Un livre en patois ? Non... Tu veux peut-être dire un almanach ?

— Touèno : C'est ça : un almanach en patois.

— Jacou : J'y suis maintenant, et comme disait l'autre : il suffit d'expliquer. Mais il te faut savoir, Touèno, qu'un almanach ce n'est pas un livre : un almanach, c'est un almanach... Il y a les fêtes, la pluie et le beau temps, les foires, les lunes, de petites choses pour amuser le monde, des proverbes, des contes, des chansons, des remarques... Souviens-toi, Touèno, qu'un livre il y en a beaucoup qui ne se baisseraient pas pour le ramasser, alors qu'un almanach en patois, tu verras qu'on s'y jettera dessus comme les brebis sur le sel... » (cité et traduit dans Dominique Blanc, « Lecture, écriture et identité locale : Les almanachs patois en pays d'oc (1870-1940) », voir bibliographie ci-dessous)

Comme la couverture des premiers numéros l'annonce, cet almanach « Marco las fièiros, las festos, las lunos, las sesous, i o de contes, de prouberbis, de chansous, de farços, per fa passa lou tems al brabe mounde de nostre païs. »

Selon le témoignage de Félix Buffière (1966, voir bibliographie ci-dessous), « lou Grelhet »/Félix Remize assurait l'essentiel de la rédaction de l'armamac : « Sous sa couverture de couleur, l'Armanac avait invariablement ses 64 pages. Il s'ouvrait par un calendrier détaillé et s'achevait par la liste des foires de la Lozère. Un « Catecisme de la Meirino » ou « del Peyri », un récit évangélique, un conte du pays, du diable, du renard et du loup, parfois un conte « biropassat » (traduit) de Grimm ou de Perrault : le tout entremêlé de savoureuses farces, de bons mots, de proverbes, de devinettes, de chansons, et clôturé par « l'ensenhadou » ou table des matières. »

Parmi les collaborateurs réguliers du chanoine Remize, Félix Buffière cite Ange Peytavin, curé de Mialanes (qui signait Estieine). « Chontoclar » (Albert Brunel) fournissait régulièrement des chansons et illustrait l'Armanac.

Origine de l'Armanac de Louzero :À la fin du XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle, il y a une grande vogue des almanachs en langue d'oc, liée au développement du Félibrige qui avait créé dès 1855 l'Armana prouvençau à Avignon. Celui de la Lozère a été réalisé en 1899, puis de façon régulière à partir de 1903 par Félix Remize (« Lou Grelhet ») (1865-1941). Ces almanachs eurent un très grand succès populaire, certains tirant à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires.

En savoir + sur Félix Remize :Félix Buffière, « Le chanoine Félix Remize », introduction à Félix Remize, Contes du Gévaudan, vol. 1, s.l., s. n., 1966 (CIRDOC CAB 353-1)

Sur le mouvement des almanachs en langue d'oc :Dominique Blanc, « Lecture, écriture et identité locale : Les almanachs patois en pays d'oc (1870-1940) », dans Terrain, n° 5, octobre 1985 (pp. 16-28) [disponible en ligne sur le site de Dominique Blanc, anthropologue, Ingénieur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales]

À cette époque, "entre félibrige et occitanisme politique naissant, création et action culturelle, les pièces essentielles d'un échiquier se mettent en place où Cordes sera passionnément de la partie." (J.-M. PETIT, op. cit.).

En 1934, la jeune garde occitaniste réunie autour de Charles Camproux, fonde le journal Occitania, "organ mesadier de la joventut occitana" et le premier "parti occitan". Léon Cordes, alors viticulteur à Siran, y est "delegat a la propaganda occitana païsana". Il écrit pour Occitania une série d'articles sur la question paysanne en Occitanie, "Tocas païsanas". A la fin de la décennie, alors qu'il est "cap-redactor" du journal toujours dirigé par Camproux, Léon Cordes semble avoir délaissé la question agricole pour intervenir désormais essentiellement sur la question théâtrale.

Le théâtre était pour Cordes une passion de jeunesse dans un Minervois où les troupes amateurs sont nombreuses. La région sera marquée dès 1928 par l'engouement suscité par la compagnie théâtrale d'Ernest Vieu qui joue les pièces populaires des félibres régionaux (Emile Barthe, Paul Albarel, Clardeluno, etc.).

En 1933, le jeune Léon Cordes suit la troupe et fait ses premières lectures de poèmes en public. Pour Cordes comme pour Ernest Vieu, acquis tous deux à l'occitanisme naissant, le succès populaire du théâtre félibréen les invite à considérer le théâtre populaire occitan comme un excellent moyen de diffusion de l'idée occitane auprès du public languedocien. Ils créent ensemble un Office du Théâtre d'Oc. Au cours des années 1930, Léon Cordes crée de nombreuses pièces. Entre 1936 et 1938, avec Prudòm de la luna, Cordes s'annonce comme un des plus grands écrivains de théâtre occitan du XXe siècle. De 1932 à 1987, il créera plus d'une vingtaines d'oeuvres théâtrale en occitan, la plupart ayant été jouées.

Après la Libération, une série de catastrophes naturelles l'obligent à quitter le Minervois et la propriété viticole familiale. Il restera néanmoins toute sa vie un "poèta pagés", un poète-paysan.

En 1953, il vend la propriété viticole de Siran et s'installe à Montpellier. Engagé dans l'Institut d'Estudis occitans (IEO) créé en 1945 pour refonder l'action et la pensée occitanistes par les grands intellectuels qui domineront l'après-guerre, il prend en charge un projet de "laverie" destinée à financer le jeune institut.

Confronté aux difficultés économiques d'un tel projet, finalement peu soutenu par les dirigeants de l'Institut, il revient à l'agriculture en devenant maraîcher à Lattes. Il y bâtit la propriété de "l'Ortalana", où il vivra jusqu'à sa disparition.

À partir de 1969, parallèlement au grand mouvement populaire et créatif occitan qui touche toute la création (Nòva cançon, édition, jeune théâtre populaire d'Oc, etc.), Cordes renoue activement avec ses amours de jeunesse, le théâtre et la scène populaire, et joue un rôle actif pour le développement du théâtre occitan en Languedoc. Son interprétation du Sermon del curat de Cucunhan (version de l'écrivain et félibre carcassonnais Achille Mir) restera longtemps dans la mémoire collective des nombreux villages où il le joua.

Il publie dans les années 1970 des oeuvres majeures, comme le recueil de nouvelles Los Macarels (IEO, "A tots" : 1, 1974 et 2, 1982) ou son roman La Batalha dels teules (Presses du Languedoc, "Espandi occitan", 1979).

Touche-à-tout, très tôt intéressé par le cinéma, il participe au début des années 1980 à l'aventure de l'Orsalhèr, film de cinéma en occitan réalisé par Jean Fléchet (1982). Il adapte le scénario en occitan et surtout joue un de ses meilleurs rôles.

Fidèle à Minerve, cité de son enfance et de son apprentissage, il monte à la fin de sa vie une production théâtrale ambitieuse sur le siège de la cité par les Croisés et le drame des hérétiques livrés au bûcher. Entièrement en occitan, le spectacle réunira plusieurs milliers de spectateurs deux années de suite.

Léon Cordes disparaît en 1987, laissant derrière lui une oeuvre littéraire considérable : une vintaine de pièces de théâtre, quatre romans et nouvelles, huit recueils poétiques, auxquels il faut ajouter de nombrreux essais, scénarios, bandes dessinées, illustrations, poèmes-affiches.

En 1997, Joan-Maria Petit réunit l'ensemble de l'oeuvre poétique dans une nouvelle édition. Moins connue que l'oeuvre théâtrale ou romanesque, l'oeuvre poétique de Léon Cordes est alors redécouverte comme une oeuvre majeure, marquée par une "beutat despolhada" et une géopoétique personnelle originale.

Nòstra responsa : Frédéric Mistral que recita qualques vèrses de Mirèio. Aquel document uèi mitic per fòrça admirators del grand escrivan provençal a sens dota existit.

Gérard Baudin dins son obratge Frédéric Mistral : Illustre et Inconnu (Paris, H.C. éd., 2010 - cote CIRDOC : Médiathèque publique-Littérature 845.8 MIS) fa plan referéncia a un registrament de Frederic Mistral que recita qualques estròfas de Mirèio, que seriá estat realizat en 1904 per Alfred Ponge que voliá crear un musèu fonografic. L'iniciativa de Ponge aguèt pas de seguida, e calguèt esperar 1911 per la creacion en França d'un archiu de la lenga parlada a l'universitat de París per Ferdinand Bruno al mecenat de la societat Pathé.

Sus l'istòria dels archius de la paraula e lo contengut de las colleccions sonoras que son ara conservadas a la Bibliotèca Nacionala de França, podètz consultar l'article de Pascal Cordereix, "Des Archives de la parole au Département de l'Audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France -- 1911 - 2002 : un siècle de français parlé enregistré" sul site de l'universitat de Provença (Ligam : legir l'article).

Trapam pas de traças dins lo catalòg de la BNF del registrament de Frederic Mistral perque d'aprèp Michaël Abecassis (La voix des français. Vol.1 : à travers l'histoire, l'école et la presse, Bern ; P. Lang, 2008.) totes los cilindres de registrament produches per Alfred Ponge an desapareguts.

La BNF consèrva pasmens un registrament de Valeria Mistral sus Frederic Mistral realizat en julh de 1940, que se pòt consultar sus plaça (Ligam: notícia del document dins lo catalòg de la BNF).

La votz del prèmi Nobel de literatura sembla donc perduda? Existís qualques registraments filmats e muts de Frederic Mistral, en autre al senh dels archius Pathé-Gaumont. (Ligam : vèire lo site).

Autras ressorsas disponiblas:

Una partida de fons dels archius de la paraulas de Ferdinand Brunot foguèt numerizada . Los documents son disponibles a l'escota en linha (malurosament pas al telecargament) sus GALLICA (Ligam).

Avèm seleccionat un registrament en lenga d'òc "Chanson et poésies populaires en patois d'Auvergne (Ligam)".