Explorer les documents (15460 total)

A l'est du département de l'Hérault et dans une bonne part de celui du Gard, s'étendent des zones humides, partie occidentale de la Camargue. Au cœur de cette Petite Camargue, évoluent manadiers et taureaux noirs, les biòus qui chaque année, d'avril en octobre défient l'homme au cours des courses camarguaises. Cette pratique sportive consiste pour les raseteurs, à décrocher grâce à de petits crochets de métal, la cocarde placée sur l'os frontal de l'animal.

La bouvine, tradition séculaire de ces espaces, regroupe autour d'elle la communauté villageoise au cours des fêtes votives. Abrivada, capelada, aubadas et empègas perpétuent les rites et traditions de cette fête aux accents occitans.

I/ Terres de bouvine

A/ Une pratique très ancienne

L'homme et le taureau ont en commun une longue histoire, dépassant les frontières de la Camargue. Les trésors architecturaux et artistiques de la Haute Antiquité, témoignent du culte voué au bovin. Il est le dieu Apis des éyptiens, et les représentations de voltige avec taureau ornent toujours les ruines de l'ancienne civilisation minoenne en Crète. Il demeure depuis cette époque, un symbole de force, de puissance et de fertilité dans de nombreuses civilisations.

La Camargue, aux riches maraîs et terres de patures, constitue un microcosme favorable à l'élevage de bovins sauvages. Le biòu de Camargue, taureau noir aux cornes en forme de lyres, aujourd'hui élevé de façon semi-sauvage, constitue ainsi depuis des siècles, l'un des emblèmes d'une région et de ses modes de vie. (P15TRADITIONS TAURINES ENTRE MER ET VIDOURLE). Il est la vedette des courses camarguaises, un jeu taurin attesté au moins depuis le début du XVe siècle dans la région, lorsqu'en 1402 à Arles, l'un de ces combats est organisé en l'honneur de Louis II de Provence (cf. Lis p.82).

Longtemps, la bouvine demeure sans codes ni réglementation précise, comme en témoignent les témoignages disséminer de siècles en siècles. La pratique a alors des contours flous, présentant des divergences vis-à-vis des courses camarguaises actuelles. Elle n'en demeure pas moins déjà, une pratique bien ancrée dans un territoire faite de traditions et de coutumes propres à un espace et regroupant autour d'elle la communauté.

B/ La corsa di biòu de Germain Encontre

Nombreux sont les auteurs a avoir trouvé en la bouvine une source d'inspiration. Nous devons à l'érudit marsillarguois Germain Encontre, un ouvrage de référence pour la connaissance de cette pratique avant le tournant opéré au cours du second XIXe siècle, l'introduction de la corrida en France venant bouleverser l'existant. Paru en 1839 et depuis réédité et analysé par Alain Laborieux dans Le Taureau et la fête, ce long poème de 1500 vers revient sur la préparation et le déroulement d'un jour de fête en Camargue. Comme bien des fêtes patronales, cette journée est l'occasion de faire entrer les taureaux dans la ville.

La corsa di biòu nous présente les acteurs de la fête pris au cœur de l'action, gardians,biòus et raseteurs sont les héros de l'intrigue. L'ouvrage présente les particularités de cette pratique en ce premier XIXe siècle. Du temps de Germain Encontre, c'est au son des instruments traditionnels occitans que sont les hautbois et les tambourins, que s'organisent les festivités. (cf. Le Taureau et la fête...). Cette journée constitue un moment de fête réunissant l'ensemble de la communauté villageoise. Notons ainsi la présence des Chivau frus, les chevaux jupons, mais surtout des danses comme celle du Chivalet (cf. P166), ou la farandole. Celle-ci ouvre communément les festivités menée, comme bien souvent durant les fêtes traditionnelles, par les jeunes célibataires de la ville.

Gratuite comme nous le rappelle l'auteur, la fête patronale repose sur la participation de l'ensemble de la communauté, soit par l'entremise de la municipalité, soit plus traditionnellement, par la prise en charge des jeunes gens célibataires. Ils seront par la suite remplacés par les conscrits qui héritent de ce privilège.

C/ Témoignages et ancrages d'une fête communautaire

Les murs et les portes de bien des communes en pays de bouvine présentent aujourd'hui encore d'étranges peintures, les empègues. Ces dessins réalisés au pochoir témoignent de la part rituelle des courses camarguaises.

L'empègue, de l'occitan empegar (coller) en référence à la résine – la pega - utilisée, s'inscrit dans le cadre plus large de la pratique de l'aubade. Il était en effet de coutume de confier aux plus jeunes la mission d'organiser la tenue de la bouvine. Afin de mener à bien cette mission, les jeunes ou abats faisaient une aubada (aubade), une tournée les menant de maison en maison (traditionnellement celles abritant de jeunes filles non mariées) en vue de collecter les dons qui leur permettraient de financer les spectacles à venir. Symbole de cette pratique, l'empègue venait alors orner le mur des demeures ayant contribué. A chaque année sa troupe de jeune et ses empègues, les motifs évoluant afin de différencier chacun des paiements. Ces dessins renvoient généralement au monde de la bouvine ou de la Camargue : chevaux, taureaux, croix camarguaise... bien qu'aujourd'hui des représentations plus contemporaines s'y ajoutent périodiquement, tel un maillot de football. L'empègue dont la tradition voudrait que Beauvoisin abrite le plus ancien exemple, un dessin de 1894, se perpétuent aujourd'hui encore dans certaines communes du Gard. On en trouve ainsi à Beauvoin, aux Aubais ou encore au Caylar (page wikipédia et blogs respectifs...).

En dépit d'évolutions notables de la pratique, la course camarguaise n'en demeure pas moins liée à l'histoire et à la culture provençale, un temps à part qui réunit autour de lui l'ensemble de la communauté. La course en elle-même, ses moments de défis entre l'homme et l'animal, ne sont-ils pas autant de rites de passage ? De fait, la bouvine et les rituels qui l'accompagnent, participent de l'identité et de la culture provençale. En cela, elle fut au XIXe siècle l'objet de toutes les attentions du Félibrige.

II/ Folco de Baroncelli, artisan de la reconnaissance de la Bovina

Les toros bravos espagnols entrent en France au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Les arènes rouvrent leur portes, après avoir été jusque-là délaissées par les jeux taurins provençaux qui investissait de préférence l'espace même de la ville. Face au succès grandissant des corridas, la bouvine, née d'une nécessité quotidienne, l'élevage et la manade des biòus, va évoluer, aidée en cela par l'intervention de passionnés soucieux de préserver ce pan du patrimoine occitan.

A/ Folco de Baroncelli, poète et manadier

Parmi les figures notables ayant travailler à donner à la course camarguaise ses lettres de noblesse, notons Folco de Baroncelli-Javon, poète et manadier. (cf. Georges Lis, p.85).

Né à Aix-en-Provence en 1869, le jeune marquis est le descendant d'une vieille et noble famille italienne installée depuis le XVe siècle en Avignon, ville qui abrite le palais de la famille, mieux connu sous le nom de Palais du Roure. Le lieu conserve aujourd'hui encore les collections réunies par Baroncelli, véritable musée dédié à la muse provençale et temple de la course camarguaise (cf. Site du Palais du Roure ou de la ville d'Avignon).

C'est auprès de sa grand-mère, Madame de Chazelles, qu'il découvre et nourrit une passion pour la manade : la fé di biòu. (cf; René Béranger, p17). L'âge adulte venu, il se fait d'ailleurs manadier et s'installe aux Saintes-Marie-de-la-Mer où il fonde la Manada Santenca (cf.idem p/.99). Depuis les Saintes, il circule avec son troupeau au cœur de la Camargue, se rendant notamment fréquemment au Caylar, cette 'Mecque' de la manade provençale (P18 Georges Lis). Poète de langue occitane et membre du Félibrige dont il s'est rapproché durant sa période avignonnaise (cf. L'Astrado, n°29, 1994, p97), Folco de Baroncelli compose parallèlement de nombreux ouvrages et poésies, compositions dans lesquelles s'invitent fréquemment taureaux, manadiers et Camargue (cf. Lo biòu, Babali, Nouvello prouvençalo...).Membre du Félibrige (association de défense de la langue et de la culture occitanes) dont il s'est rapproché durant sa période avignonnaise, Folco de Baroncelli va contribuer à la reconnaissance de la course camarguaise et à celle de ses principaux acteurs.

B/ La défense et uniformisation de la Nacion Gardiana

Le Félibrige, fondé en 1854 et qui se structure alors autour de Roumanille, Devoluy mais surtout de Mistral, a alors à cœur de renouveler et de préserver les "petites patries" et les traditions propres à un monde qu'ils considèrent en danger de disparition. En pays de bouvine se mettent en place différentes festivités et cérémonies autour du costume (Festas Virginencas) et des gardians. A Arles aujourd'hui encore, la fête des Gardians débute d'ailleurs par un salut à la figure tutélaire du poète Mistral.

En 1909, suite à l'action de Folco de Baroncelli, lo Comitat Virginenc devient la Nacion Gardiana (idem Astrado 101), société de défense des traditions camarguaises. En 1921, le même Folco est aux premières loges de la Levée des tridents, en référence à l'outil symbolique des gardians, phénomène de réaction face aux procès et attaques dont les courses camarguaises font alors l'objet. Le défilé, pacifique, parvient à obtenir gain de cause (Georges Lis, Pays de Bouvine, Montpellier, les Presses du Languedoc, 2004). Outre cette manifestation emblématique, Lo marquès, agit plus en profondeur, contribuant à l'uniformisation et à la réglementation d'une pratique qui pâtissait jusque-là de son relatif anarchisme. (P75Marcel Salem, Envoûtement camarguais.).

.

Alors que la corrida s'impose peu à peu en Provence, les afecionats (les passionnés) de la bovina, prenant en compte les faiblesses d'une pratique très peu codifiée et uniformisée sur le territoire camarguais, travaillent à son renouvellement. Peu à peu des règles s'instaurent, un calendrier des festivités se met en place, rythmé autour de l'abrivada (l'arrivée), jusqu'aux courses elles-mêmes opposant raseteurs et taureaux cocardiers (hommes et bêtes).

Folco de Baroncelli décède le 15 décembre 1943 à Avignon, loin de son mas du Simbèu réquisitionné par les troupes allemandes. Rénovateur de la course camarguaise, il fut aussi le principal artisan de sa mémoire, réunissant dans le palais familial d'Avignon, de précieuses collections retraçant l'histoire d'une pratique et d'un peuple.

Aujourd'hui la bouvine a opéré sa mue et peut compter sur un nombre stable sinon croissant d'afecionats.Les courses camarguaises viennent ainsi rythmer, entre avril et octobre (elle se déroule à Aigues-Mortes au début de ce mois), la vie des communes camarguaises.

Catinou et Jacouti : deux héros populaires occitans du XXe siècle

Exclu de l'école et de la vie publique officielle, en recul dans les villes et auprès des élites sociales, l'occitan au XXe siècle se réfugie dans la vie quotidienne et les relations en milieu rural. Marqueur d'identité territoriale mais aussi sociale, l'occitan est la langue d'une forme de contestation des pouvoirs politiques et économiques, comme des mœurs policées de la bourgeoisie, une contestation qui passe par le rire. L'Aveyronnais Charles Mouly va comprendre plus que tout autre ce pouvoir fédérateur et jubilatoire de l'occitan auprès de l'Occitanie populaire, et construire avec les personnages de Catinou et Jacouti une œuvre en rupture avec les écrivains de la renaissance occitane en quête de reconnaissance du sérieux littéraire de leur langue, mais inconnu de la plupart des locuteurs occitans. Charles Mouly, fils d'un majoral du Félibrige, licencié en lettres et officier de l'Armée de l'air, entre dans la troupe du « Théâtre d'Oc » de Juliette Dissel en 1940. Parallèlement, il commence une carrière à Radio-Toulouse. C'est à la Libération qu'il crée le personnage de la Catinou, bientôt rejoint par un époux, Jacouti. Charles Mouly a fait vivre les aventures de ses deux personnages pendant près de cinquante ans dans des chroniques de la Dépêche du Midi, à Radio-Toulouse et sur les scènes des villages du Languedoc. Les figures typiques du village de Minjocèbos, parlant « patois », Catinou et Jacouti, par leur verve, leur belle humeur et leur solide bon sens, ont diverti des foules d’auditeurs, de spectateurs et de lecteurs, secouant le Languedoc d’un énorme éclat de rire. Décrié par nombre d'intellectuels occitans, voyant dans l’œuvre de Charles Mouly l'acceptation du statut de « patois » et la confirmation de nombres de préjugés culturels, « La Catinou » est sans doute pourtant l’œuvre en langue occitane qui fut le plus partagée, jouée et attendue par le public au XXe siècle. L’œuvre de Charles Mouly représente une étape clé dans la transmission de l'occitan à l'heure où son déclin s'accélèrait, et plus encore pour la visibilité de l’occitan au sein des grands médias méridionaux. Elle s’inscrit dans le prolongement d'un autre félibre rouergat, Justin Bessou, qui écrivait dans ses Besucarietos en 1906 : « Perque, s’es vertat que toutis lous omes, pertout sus touto la Terro, an besoun de rire, e que , tant mai trimon e soufrisson tant mai lou rire lour fa besoun, es tout clar que lou rire d’aici es pas lou même que lou rire d’alai ». Parce que, s’il est vrai que tous les hommes, sur toute la Terre, ont besoin de rire, et que plus ils triment et souffrent, plus le rire leur est nécessaire, il est pourtant certain que le rire d’ici n’est pas identique au rire de là.

De la danse traditionnelle à la chorégraphie contemporaine.

Dans le même temps se constituent dans sa région d'origine les premiers groupes folkloriques qui fixent et transmettent ce phénomène chorégraphique, participant d’une autre manière à sa sauvegarde. C’est à l’émergence du mouvement folk et des campagnes de collectage menées dans les années 1970 que la bourrée doit son salut et sa persistance.

Perbosc, Antonin (1861-1944)

D'abord imprimée à Foix (1re série, in 8°), puis directement par Estieu (2e série, in-16), qui s'est doté d'une presse, Mont-Segur compte au total 50 Numéros.

Au départ, la revue se présente ainsi : "revisto mesadiero des Felibres del païs de Fouich e del Lauragues" : elle est une publication de "L'Escolo de Mount-Segur".

Une de ses particularités est le culte de Montségur, capitale de la résistance occitane à la fin de la croisade contre les Albigeois.

On distingue deux périodes dans sa publication :

- 1re époque (1896-1899) : Imprimée à Foix, sa publication est interrompue 2 ans "le temps de la réflexion et de la radicalisation semble-t-il" (voir Hervé TERRAL, De la revue Mont-Segur (1896-1904) à la revue Occitania (1905)[...] dans "La voix occitane : actes du VIIIe Congrès de l'AIEO,...," 2009)

- 2e époque 1901-1904 : Imprimée à Rennes-le-Château, à domicile chez Estieu, comme "revista mezadiera de la letradura occitana", "Le travail mené, huit ans durant, autour de la revue fut toutefois primordial pour l'affirmation d'une identité occitane, par delà la diversité spatiale des "pays" et la singularité temporelle des périodes historiques convoquées." "une entreprise à la fois grandiose par la visée et presque misérable par ses moyens." (source : Hervé Terral, ibid.)

Quatre points essentiels se dégagent de la revue Mont-Segur :

1/ La restauration de la langue dans son unité (avec la référence aux troubadours notamment)

2/ La création littéraire

3/ Une relecture de l'histoire de France

4/ L'innovation pédagogique et le combat pour l'apprentissage de l'occitan en classe

Le travail initié dans Mont-Segur va se prolonger après 1905 dans une revue très éphémère, catalano-occitane : Occitania (Prosper Estieu et Joseph Aladern), éditée à Toulouse et Barcelone "Revista literaria y social de les Terres de Llenga d'Oc". La spécificité de la revue sera de faire connaître les grands auteurs sous la rubrique "Occitans célèbres" et à l'occasion les "monuments occitans".

"En dix numéros, Occitania va prendre place dans un combat complexe : celui que mènent Estieu et Perbosc pour fonder une culture "occitane"." (source : Hervé Terral, ibid.)

Mont-Segur est l'occasion pour ses deux membres fondateurs de publier certains de leurs textes. Ainsi, Perbosc fait notamment paraître son poème Lauraires e Trobaires dans le numéro de janvier 1904, avant de le publier dans le recueil L'Arada en 1906.

Références bibliographiques :

- Hervé TERRAL, « De la revue Mont-Segur (1896-1904) à la revue Occitania (1905) : de la "petite patrie" aux "terres de langue d'Oc ». dans La voix occitane : actes du VIIIe Congrès de l'Association internationale d'études occitanes, Bordeaux, 12-17 octobre 2005 / réunis et édités par Guy Latry,.... - Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux, 2009

- Hervé Terral, « Autour de la revue Mont-Segur (1896-1904) : la genèse de l'occitanisme culturel et politique ». dans "Annales du Midi", N°254, avril-juin 2006, p. 233-250.

La loi occitane des rois de Navarre

Le For général, rédigé en gascon, langue de l’État pyrénéen, est promulgué le 27 novembre 1552. Immédiatement imprimé – c'est d'ailleurs le premier livre imprimé à Pau – et largement diffusé, le For est confirmé en 1620 lors de l'annexion définitive du Béarn à la couronne de France, et maintiendra la personnalité historique et linguistique de la province jusqu'à la Révolution française.

Editions du CIRDOC - Institut occitan de cultura

Los Fors et Costumas de Bearn, A Pau, Per Isaac Desbaratz, Imprimeur & Marchand Liberaire deús Estatz de la Prouvince de Bearn. M. DCC. XV., [2 bl.]-144 p. ; in-4, exemplaire sur parchemin. Relié avec Stil de la justicy deu pais de Bearn (1716) et Ordonnances feites per Henric II (1716)., CR-A 8099

Ressources numériques

Les fors et costumes de 1602

Les fors et costumes de 1682

Les fors et coutumes de 1715

Un témoignage de l'évolution du droit en Béarn en 1633

Compilation d'auguns priuiledgis...,

Des fonds documentaires où trouver des Fors

Le fonds local de la Médiathèque intercommunale du Piémont oloronais

Présentation, par le collectif Dètz

Lo CCCP declara. Mèfi !

The CCCP claims. Just watch out !

Le CCCP déclare. Attention !

Cadrans solaires des Alpes en occitan

Présentation, par le collectif Dètz

Joan Francés Tisnè et Batahori. Extraits du concert et entrevue avec le musicien béarnais Joan Francés Tisnèr, programmé au Printemps de l’Arribèra le 8 avril 2011, à Saint-Pé-de-Leren.

Résumé

En 1754, Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, compositeur réputé pour ses grands motets présente à Fontainebleau, devant la cour du roi Louis XV, Dafnís e Alcimadura, pastorale languedocienne entièrement rédigée en occitan. Dans le cadre de ce que l'on a appelé la Querelle des Bouffons, qui oppose tenants de l’opéra italien et défenseurs du lyrique français, Dafnís e Alcimadura, que l’on considère comme le premier opéra occitan séduit le public notamment par l’utilisation de la langue occitane. L'oeuvre connaît un grand succès, elle est représentée en province jusqu’en 1789. La traduction du texte en français, faute d’interprètes lyriques maîtrisant l’occitan, la ravalant au rang de pastorale "ordinaire", hâta son oubli.

Autres versions du titre :

Titre conventionnel : [Daphnis e Alcimadure. Op. 9]

Autres appellations :

< Dafnís e Alcimadura

< Daphnis e Alcimadure

< Daphnis e Alcimaduro

Histoire de l'œuvre

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville est né en 1711 à Narbonne. Issu d'une famille de musiciens, - son père était organiste de la cathédrale de Narbonne -, Mondonville suit des études musicales et devient en 1738 violoniste et directeur au Concert Spirituel. En 1740, il accède à la charge de maître de musique à la Chapelle, une des trois composantes de la musique du roi, avec la Chambre et l'Écurie, spécialisée dans la musique religieuse, avec ses chantres.

Inventif et doté d'une parfaite technique, Mondonville marque la musique baroque d'un grand nombre d’œuvres remarquables. De même que ses contemporains, comme Rameau, Mondonville s'illustre dans le genre, alors, dominant en musique sacrée, du grand motet à choeurs et orchestre. Son De profundis lui confère une certaine notoriété. Dans le domaine de la tragédie lyrique, il convient de citer Vénus et Adonis ou encore Titon et l'Aurore, qui recontreront quelque succès. Le Narbonnais figure d'ailleurs parmi les plus grands compositeurs du XVIIIe siècle.

Au sein de ce riche répertoire, se distingue donc Dafnís e Alcimadura, représenté devant la cour à Fontainebleau les 29 octobre et 4 novembre 1754, puis à l'Opéra le 29 décembre suivant. Cette pastorale est non seulement représentative du talent du compositeur mais l'originalité de sa démarche est de proposer à la cour du roi Louis XV, une œuvre entièrement composée en occitan.

Contenu

L'opéra raconte l'histoire du pâtre Daphnis, amoureux de la jeune Alcimadure, celle d’un amour déçu : la belle ne croyant pas à la sincérité des sentiments du berger. Mais le jeune homme peut compter sur le soutien de Janet, le frère d'Alcimadure. Celui-ci va alors déployer tout un stratagème pour prouver à sa sœur que l'amour que lui porte Daphnis est authentique.

En prologue, nous trouvons une oeuvre en français de l'abbé Claude Henri Fusée de Voisenon (1708-1775), Les Jeux floraux. Originaire de Voisenon, dans l'actuelle Seine-et-Marne, cet abbé de cour, mondain et cultivé, ne parlait bien évidemment pas l'occitan. Il est toutefois intéressant de noter sa connaissance de l'univers de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, du Consistòri del Gai Saber et de sa mythologie. Y est ainsi évoquée Clémence Isaure, fondatrice mythique de la compagnie des Jeux Floraux, désormais académie royale, fondée en 1323, dans le but. de maintenir la poésie des troubadours. Il est intéressant de noter le soin qui a été apporté au choix d'un prologue cohérent avec le propos et l'univers de la pièce.

Note d'étude

Une pastorale languedocienne

Dafnís e Alcimadura est revendiqué par Mondonville comme pastorale languedocienne. Jusqu'ici rien de bien original puisque le genre pastoral est alors très en vogue à la cour. Mais, outre l'emploi de la langue d'oc, Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville est allé puiser dans le répertoire musical populaire de sa région d'origine.

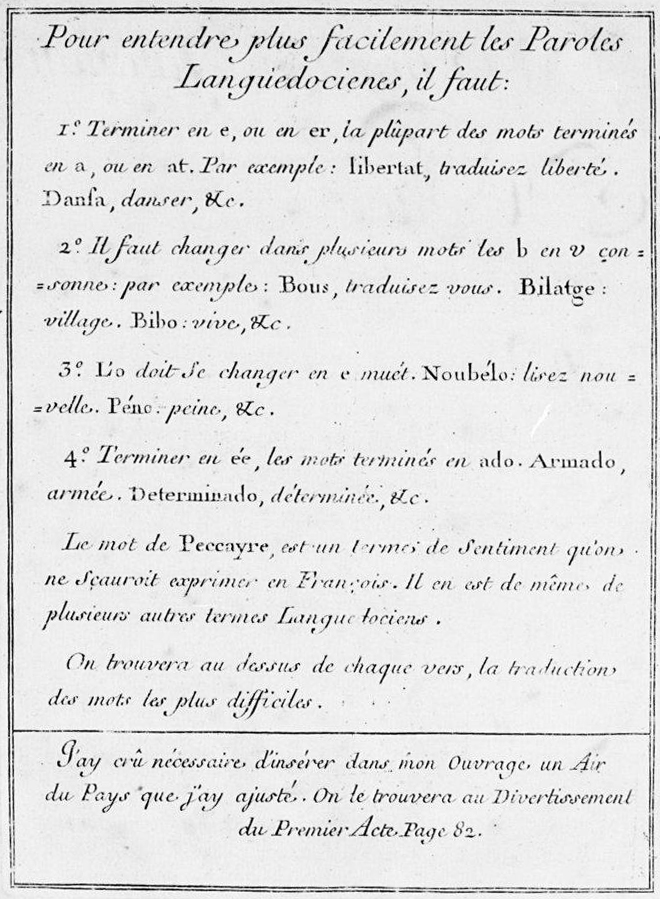

La présentation de la pastorale devant la cour ne se fait pas sans critiques. Le baron Grimm notamment accuse Mondonville de plagiat. Selon lui, le compositeur aurait seulement arrangé l'Opéra de Frontignan de Nicolas Fizes (1679), considéré aujourd’hui comme le premier opéra en occitan, accusation qui ne tient pas la route puisque l'ouvrage de Fizes n'est pas un opéra au sens où nous l'entendons (et où on l'entendait déjà au temps de Mondonville) mais une série de reprises de chansons populaires occitanes, mentionnées par des timbres et non pas notées sur des portées. Mondonville puise beaucoup moins dans le répertoire musical populaire et traditionnel du Languedoc que ne l'avait fait le Frontignanais. Il reconnaît cependant dans l’avant-propos de son opéra qu’il y a intégré au moins un air languedocien : "J'ay crû nécessaire d'insérer dans mon Ouvrage un Air du Pays que j'ay ajusté".

On peut d'ailleurs reconnaître dans Daphnis e Alcimadura plusieurs airs appartenant aujourd'hui au répertoire traditionnel des régions occitanes tels que Polida Pastorela ou encore L'Aiga de Ròcha.

Une rencontre des parlers : un projet panoccitan malgré lui

Pour l'écriture de Daphnis et Alcimadura, Mondonville emploie un occitan languedocien que nous pourrions qualifier de "standardisé", sans marqueurs dialectaux particuliers. Un parler simple, compréhensible de la majorité des locuteurs de langue d'oc. Parmi les rares chanteurs à la cour de Louis XV originaires du Midi, se trouvent deux Gascons : la Bordelaise Marie Fel et le Béarnais Pierre Jéliote, ainsi qu'un chanteur provençal, Antoine Trial. Peut-être est-ce afin de faciliter la tâche de ces locuteurs occitans non languedocien que Mondonville proposa un texte relativement unifié et simple d'accès. Marie Fel, Jéliote et Trial ont-il pu modifier leurs accents, ont-ils seulement essayé de s'en tenir à la stricte prononciation d'origine, ou bien ont-ils laissé leurs parlers colorer le languedocien du texte ? Il n'est pas possible de le dire. L'on peut néanmoins voir dans cette production parisienne d'un texte narbonnais chanté par une Bordelaise, un Béarnais et un Provençal quelque-chose comme une oeuvre panoccitane par concours de circonstance.

La langue à l'origine du succès de l'Opéra ?

La langue occitane n'était vraisemblablement pas comprise, et encore moins parlée à la cour. Pourtant, Dafnís e Alcimadura entièrement rédigé en occitan a rencontré un grand succès dès sa création.

À l'inverse, toutes les tentatives de traduction en français du livret se sont soldées par des échecs. La langue occitane semble donc bien être un facteur essentiel du succès de la pièce. Il faut dire que Mondonville avait pris toutes les précautions nécessaires pour que l'emploi de l'occitan ne heurte pas les mentalités parisiennes : l'opéra est précédé d'un prologue en français de la main de l'abbé Voisenon qui place l'œuvre dans la tradition des Jeux Floraux toulousains et fournit des clés pour comprendre la langue. Il propose par ailleurs dans le livret, tant le texte dans sa version originale qu'une traduction française des expressions les plus compliquées.

Postérité de l’oeuvre

Les différentes gazettes et écrits de l'époque nous ont permis de savoir que l'opéra fut représenté à de nombreuses reprises à Paris dans l'année qui suivit mais également en province où le livret, la partition mais également des adaptation dans les dialectes locaux sont publiées (c'est notamment le cas à Montpellier en 1755). La prolifération des parodies de l'opéra attestent également de son rayonnement et de sa popularité.

Pour répondre aux demandes du public et permettre à un plus grands nombre d'interprètes de chanter dans cet opéra, Mondonville sortira en 1768 une nouvelle version de Dafnís e Alcimadura traduite en français. L'opéra se diffuse alors beaucoup plus largement.

La dernière représentation connue de Daphnis e Alcimadura est donnée en 1778. Avec la mort du compositeur, plusieurs de ses œuvres tombent dans l'oubli, dont Dafnís e Alcimadura qui ne sera remontée qu'en 1981.

C'est en 1977 que l'œuvre est redécouverte avec la thèse de Roberte Marchard consacrée au compositeur. Suivra une exposition à Lille, ville où Mondonville exerça ses talents à ses débuts puis la publication du catalogue de l'exposition en 1980 par le Centre International de Documentation Occitane (CIDO) et la Société de Musicologie du Languedoc.

C'est alors le début d'une grande phase de redécouverte de l'œuvre du compositeur en Occitanie.

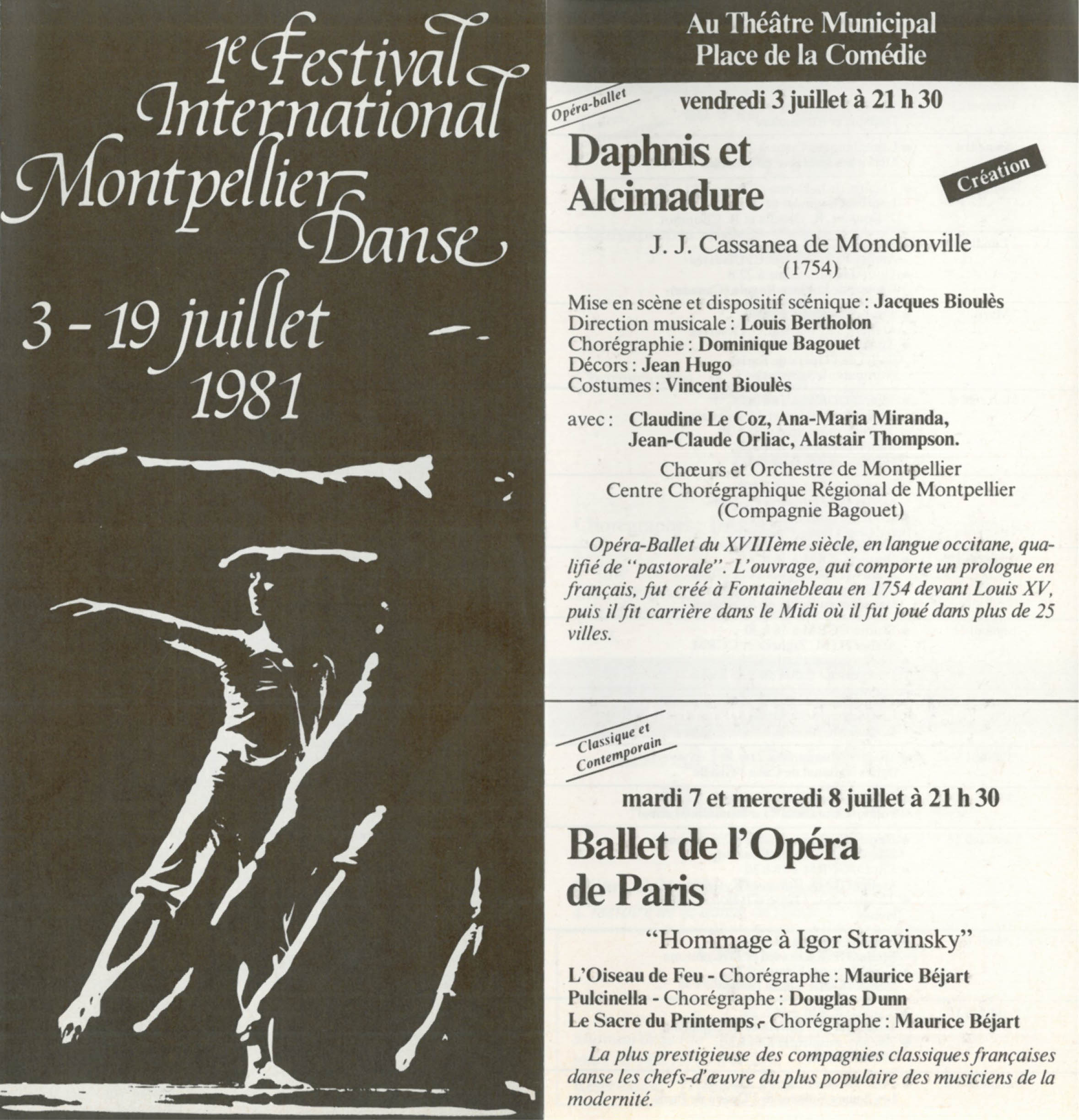

En juillet 1981, l'opéra est enfin recréé à Montpellier, à l'occasion de la première édition du festival Montpellier-Danse. L'orchestre de Montpellier est dirigé par Louis Bertholon et on confie à Dominique Bagouet, figure de la Nouvelle Danse Française, la chorégraphie.

Le choix de cette pièce n'est pas anodin pour la première édition du festival Montpellier Danse comme l'expliquent les élus à l'époque : « Il fallait une œuvre à créer ou recréer pour consacrer le renouveau culturel de la région. Monter une œuvre écrite en langue régionale, c'est ancrer ce renouveau dans la pérennité d'une culture occitane spécifique. Le choix de Mondonville s'imposait ».

C'est lors de ce spectacle qu'est réalisé un enregistrement qui sera édité sous forme de vinyle la même année par la maison de disques Ventadorn, seul enregistrement complet de l'opéra édité à ce jour.

Plus récemment, l'opéra a été recréé par les élèves du conservatoire de Toulouse sur la scène du théâtre du Capitole en 2002.

Critiques et réception de l’oeuvre

Dès la première représentation de l'opéra, de nombreuses critiques sont publiées dans les gazettes de l'époque. Les avis sont partagés entre bouffonistes (italianisants) et partisans de l'opéra Français. Outre les accusations de plagiat proférées par Grimm, c'est la question de la langue employée dans l'opéra qui semble cristalliser tous les débats, comme nous l'indique l'abbé Xavier de La Porte dans le tome III de ses Anecdotes Dramatiques : « Le jargon languedocien qu'il avoit parlé dans son enfance, et qui est presque aussi favorable au chant et aux idées tendres et galantes, que la langue Italienne, fut une nouveauté piquante à l'Opéra... ».

Ainsi, le Mercure de France de décembre 1754 fait paraître une critique élogieuse (consulter l'article original sur Gallica) : « M. Mondonville poète tout à la fois et musicien, est l'auteur des paroles et de la musique : tels étoient autrefois nos fameux Troubadours. La pastorale est écrite en langage toulousain, le prologue l'est en notre langue. [...] Alcimadure [...] et [...] Daphnis ont été rendus par Mlle Fel et Mr Jeliote. Ils sont si supérieurs l'un et l'autre, lorsqu'ils chantent le François, qu'il est aisé de juger du charme de leur voix, de la finesse de leur expression, de la perfection de leurs traits, en rendant le langage du pays riant auquel nous devons leur naissance... ».

A contrario, l'auteur du Manuscrit de Munich, partisan des Italiens rédige une critique plus sévère : « Daphnis et Alcimadure opera dont les paroles sont de l'idiome languedocien n'a pas plu généralement et nous n'en sommes pas surpris ; il faut sçavoir ce jargon, et si l'on l'avoit sçu, peutetre l'auroit-on encore moins gouté. Le Sr Mondonville pretend que les paroles sont de luy ainsy que la musique ; on luy reproche d'avoir beaucoup pillé chez les italiens. En tout cas ce n'est pas voler dans le tronc des pauvres. »

Grimm lui, accuse clairement Mondonville de plagiat, il affirme dans un article paru dans la revue Correspondance Littéraire que le compositeur est allé puiser dans l'Opéra de Frontignan de Nicolas Fizes, mais aussi dans plusieurs intermèdes italiens et enfin que « le reste consiste dans des airs en Languedoc que tout le monde, en Languedoc, sait par cœur. » (Melchior Grimm IN Correspondance littéraire). Mais une fois de plus, c'est l'emploi de la langue occitane qui soulève ses interrogations : Grimm explique que le seul mérite de cet opéra serait l'emploi de l'occitan qui se rapprochant de l'italien « pour la simplicité, la naïeveté, l'expression et la gentillesse » vient amener une valeur ajoutée à la pièce de Mondonville.

Ressources numériques

Voir toutes les ressources consultables en ligne sur Occitanica.

L'essentiel de l'encyclopédie est un enseignement à destination « des amants et des troubadours » soucieux de comprendre la nature de l'amour. Dans la deuxième partie du poème encyclopédique, le 'perilhos tractat d’amor de donas' (Traité du danger de l'amour des femmes), Matfre Ermengaud débat avec les détracteurs des troubadours dont il cite de nombreuses chansons. Il aborde le thème du mariage, dénoncé à la fois par les troubadours célébrant l'amour adultère et par les cathares qui n'y voyaient qu'un « adultère légalisé ». Matfre se bat sur les deux fronts pour rétablir la tradition chrétienne : « cert es doncs que de folia / mòu e de ram d'eretgia / a tot òme que diga mal / d'est òrdre matremonial. » ('C'est donc de la folie que dérive, et de branche d'hérésie, pour tout homme la malédiction portée contre l'état de mariage.')

Ce projet unique dans le corpus de la pensée médiévale est une tentative vouée à l'échec de conciliation de la fin'amor et des conceptions de l’Église de Rome. Sa redécouverte à partir de 1862 par l'édition du félibre biterrois Gabriel Azaïs et de la Société archéologique de Béziers éclaira d'un jour nouveau la civilisation courtoise occitane au moment de son crépuscule.