Explorer les documents (15456 total)

La loi occitane des rois de Navarre

Le For général, rédigé en gascon, langue de l’État pyrénéen, est promulgué le 27 novembre 1552. Immédiatement imprimé – c'est d'ailleurs le premier livre imprimé à Pau – et largement diffusé, le For est confirmé en 1620 lors de l'annexion définitive du Béarn à la couronne de France, et maintiendra la personnalité historique et linguistique de la province jusqu'à la Révolution française.

Editions du CIRDOC - Institut occitan de cultura

Los Fors et Costumas de Bearn, A Pau, Per Isaac Desbaratz, Imprimeur & Marchand Liberaire deús Estatz de la Prouvince de Bearn. M. DCC. XV., [2 bl.]-144 p. ; in-4, exemplaire sur parchemin. Relié avec Stil de la justicy deu pais de Bearn (1716) et Ordonnances feites per Henric II (1716)., CR-A 8099

Ressources numériques

Les fors et costumes de 1602

Les fors et costumes de 1682

Les fors et coutumes de 1715

Un témoignage de l'évolution du droit en Béarn en 1633

Compilation d'auguns priuiledgis...,

Des fonds documentaires où trouver des Fors

Le fonds local de la Médiathèque intercommunale du Piémont oloronais

Présentation, par le collectif Dètz

Lo CCCP declara. Mèfi !

The CCCP claims. Just watch out !

Le CCCP déclare. Attention !

Cadrans solaires des Alpes en occitan

Présentation, par le collectif Dètz

Joan Francés Tisnè et Batahori. Extraits du concert et entrevue avec le musicien béarnais Joan Francés Tisnèr, programmé au Printemps de l’Arribèra le 8 avril 2011, à Saint-Pé-de-Leren.

Résumé

En 1754, Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, compositeur réputé pour ses grands motets présente à Fontainebleau, devant la cour du roi Louis XV, Dafnís e Alcimadura, pastorale languedocienne entièrement rédigée en occitan. Dans le cadre de ce que l'on a appelé la Querelle des Bouffons, qui oppose tenants de l’opéra italien et défenseurs du lyrique français, Dafnís e Alcimadura, que l’on considère comme le premier opéra occitan séduit le public notamment par l’utilisation de la langue occitane. L'oeuvre connaît un grand succès, elle est représentée en province jusqu’en 1789. La traduction du texte en français, faute d’interprètes lyriques maîtrisant l’occitan, la ravalant au rang de pastorale "ordinaire", hâta son oubli.

Autres versions du titre :

Titre conventionnel : [Daphnis e Alcimadure. Op. 9]

Autres appellations :

< Dafnís e Alcimadura

< Daphnis e Alcimadure

< Daphnis e Alcimaduro

Histoire de l'œuvre

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville est né en 1711 à Narbonne. Issu d'une famille de musiciens, - son père était organiste de la cathédrale de Narbonne -, Mondonville suit des études musicales et devient en 1738 violoniste et directeur au Concert Spirituel. En 1740, il accède à la charge de maître de musique à la Chapelle, une des trois composantes de la musique du roi, avec la Chambre et l'Écurie, spécialisée dans la musique religieuse, avec ses chantres.

Inventif et doté d'une parfaite technique, Mondonville marque la musique baroque d'un grand nombre d’œuvres remarquables. De même que ses contemporains, comme Rameau, Mondonville s'illustre dans le genre, alors, dominant en musique sacrée, du grand motet à choeurs et orchestre. Son De profundis lui confère une certaine notoriété. Dans le domaine de la tragédie lyrique, il convient de citer Vénus et Adonis ou encore Titon et l'Aurore, qui recontreront quelque succès. Le Narbonnais figure d'ailleurs parmi les plus grands compositeurs du XVIIIe siècle.

Au sein de ce riche répertoire, se distingue donc Dafnís e Alcimadura, représenté devant la cour à Fontainebleau les 29 octobre et 4 novembre 1754, puis à l'Opéra le 29 décembre suivant. Cette pastorale est non seulement représentative du talent du compositeur mais l'originalité de sa démarche est de proposer à la cour du roi Louis XV, une œuvre entièrement composée en occitan.

Contenu

L'opéra raconte l'histoire du pâtre Daphnis, amoureux de la jeune Alcimadure, celle d’un amour déçu : la belle ne croyant pas à la sincérité des sentiments du berger. Mais le jeune homme peut compter sur le soutien de Janet, le frère d'Alcimadure. Celui-ci va alors déployer tout un stratagème pour prouver à sa sœur que l'amour que lui porte Daphnis est authentique.

En prologue, nous trouvons une oeuvre en français de l'abbé Claude Henri Fusée de Voisenon (1708-1775), Les Jeux floraux. Originaire de Voisenon, dans l'actuelle Seine-et-Marne, cet abbé de cour, mondain et cultivé, ne parlait bien évidemment pas l'occitan. Il est toutefois intéressant de noter sa connaissance de l'univers de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, du Consistòri del Gai Saber et de sa mythologie. Y est ainsi évoquée Clémence Isaure, fondatrice mythique de la compagnie des Jeux Floraux, désormais académie royale, fondée en 1323, dans le but. de maintenir la poésie des troubadours. Il est intéressant de noter le soin qui a été apporté au choix d'un prologue cohérent avec le propos et l'univers de la pièce.

Note d'étude

Une pastorale languedocienne

Dafnís e Alcimadura est revendiqué par Mondonville comme pastorale languedocienne. Jusqu'ici rien de bien original puisque le genre pastoral est alors très en vogue à la cour. Mais, outre l'emploi de la langue d'oc, Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville est allé puiser dans le répertoire musical populaire de sa région d'origine.

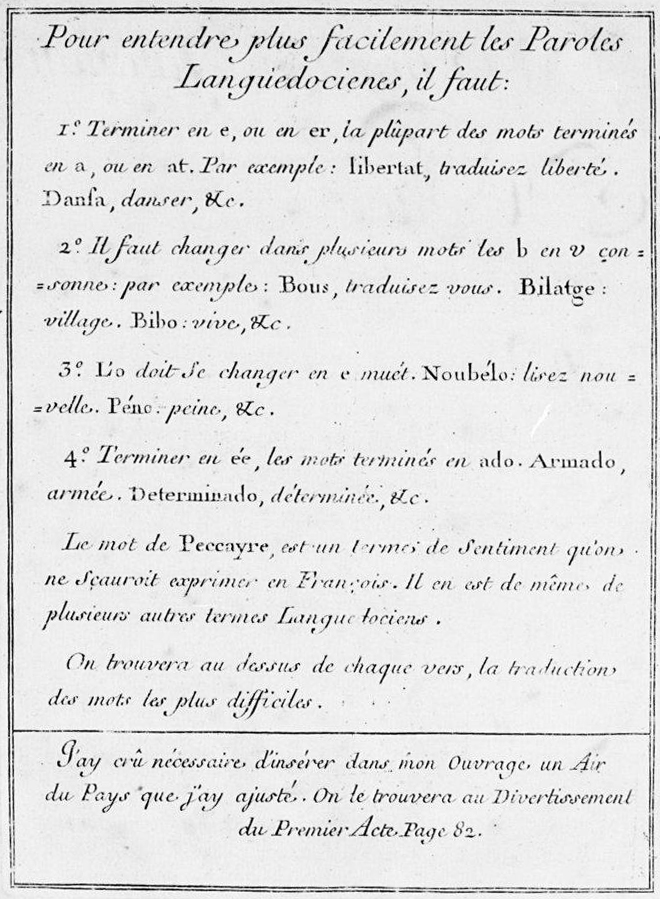

La présentation de la pastorale devant la cour ne se fait pas sans critiques. Le baron Grimm notamment accuse Mondonville de plagiat. Selon lui, le compositeur aurait seulement arrangé l'Opéra de Frontignan de Nicolas Fizes (1679), considéré aujourd’hui comme le premier opéra en occitan, accusation qui ne tient pas la route puisque l'ouvrage de Fizes n'est pas un opéra au sens où nous l'entendons (et où on l'entendait déjà au temps de Mondonville) mais une série de reprises de chansons populaires occitanes, mentionnées par des timbres et non pas notées sur des portées. Mondonville puise beaucoup moins dans le répertoire musical populaire et traditionnel du Languedoc que ne l'avait fait le Frontignanais. Il reconnaît cependant dans l’avant-propos de son opéra qu’il y a intégré au moins un air languedocien : "J'ay crû nécessaire d'insérer dans mon Ouvrage un Air du Pays que j'ay ajusté".

On peut d'ailleurs reconnaître dans Daphnis e Alcimadura plusieurs airs appartenant aujourd'hui au répertoire traditionnel des régions occitanes tels que Polida Pastorela ou encore L'Aiga de Ròcha.

Une rencontre des parlers : un projet panoccitan malgré lui

Pour l'écriture de Daphnis et Alcimadura, Mondonville emploie un occitan languedocien que nous pourrions qualifier de "standardisé", sans marqueurs dialectaux particuliers. Un parler simple, compréhensible de la majorité des locuteurs de langue d'oc. Parmi les rares chanteurs à la cour de Louis XV originaires du Midi, se trouvent deux Gascons : la Bordelaise Marie Fel et le Béarnais Pierre Jéliote, ainsi qu'un chanteur provençal, Antoine Trial. Peut-être est-ce afin de faciliter la tâche de ces locuteurs occitans non languedocien que Mondonville proposa un texte relativement unifié et simple d'accès. Marie Fel, Jéliote et Trial ont-il pu modifier leurs accents, ont-ils seulement essayé de s'en tenir à la stricte prononciation d'origine, ou bien ont-ils laissé leurs parlers colorer le languedocien du texte ? Il n'est pas possible de le dire. L'on peut néanmoins voir dans cette production parisienne d'un texte narbonnais chanté par une Bordelaise, un Béarnais et un Provençal quelque-chose comme une oeuvre panoccitane par concours de circonstance.

La langue à l'origine du succès de l'Opéra ?

La langue occitane n'était vraisemblablement pas comprise, et encore moins parlée à la cour. Pourtant, Dafnís e Alcimadura entièrement rédigé en occitan a rencontré un grand succès dès sa création.

À l'inverse, toutes les tentatives de traduction en français du livret se sont soldées par des échecs. La langue occitane semble donc bien être un facteur essentiel du succès de la pièce. Il faut dire que Mondonville avait pris toutes les précautions nécessaires pour que l'emploi de l'occitan ne heurte pas les mentalités parisiennes : l'opéra est précédé d'un prologue en français de la main de l'abbé Voisenon qui place l'œuvre dans la tradition des Jeux Floraux toulousains et fournit des clés pour comprendre la langue. Il propose par ailleurs dans le livret, tant le texte dans sa version originale qu'une traduction française des expressions les plus compliquées.

Postérité de l’oeuvre

Les différentes gazettes et écrits de l'époque nous ont permis de savoir que l'opéra fut représenté à de nombreuses reprises à Paris dans l'année qui suivit mais également en province où le livret, la partition mais également des adaptation dans les dialectes locaux sont publiées (c'est notamment le cas à Montpellier en 1755). La prolifération des parodies de l'opéra attestent également de son rayonnement et de sa popularité.

Pour répondre aux demandes du public et permettre à un plus grands nombre d'interprètes de chanter dans cet opéra, Mondonville sortira en 1768 une nouvelle version de Dafnís e Alcimadura traduite en français. L'opéra se diffuse alors beaucoup plus largement.

La dernière représentation connue de Daphnis e Alcimadura est donnée en 1778. Avec la mort du compositeur, plusieurs de ses œuvres tombent dans l'oubli, dont Dafnís e Alcimadura qui ne sera remontée qu'en 1981.

C'est en 1977 que l'œuvre est redécouverte avec la thèse de Roberte Marchard consacrée au compositeur. Suivra une exposition à Lille, ville où Mondonville exerça ses talents à ses débuts puis la publication du catalogue de l'exposition en 1980 par le Centre International de Documentation Occitane (CIDO) et la Société de Musicologie du Languedoc.

C'est alors le début d'une grande phase de redécouverte de l'œuvre du compositeur en Occitanie.

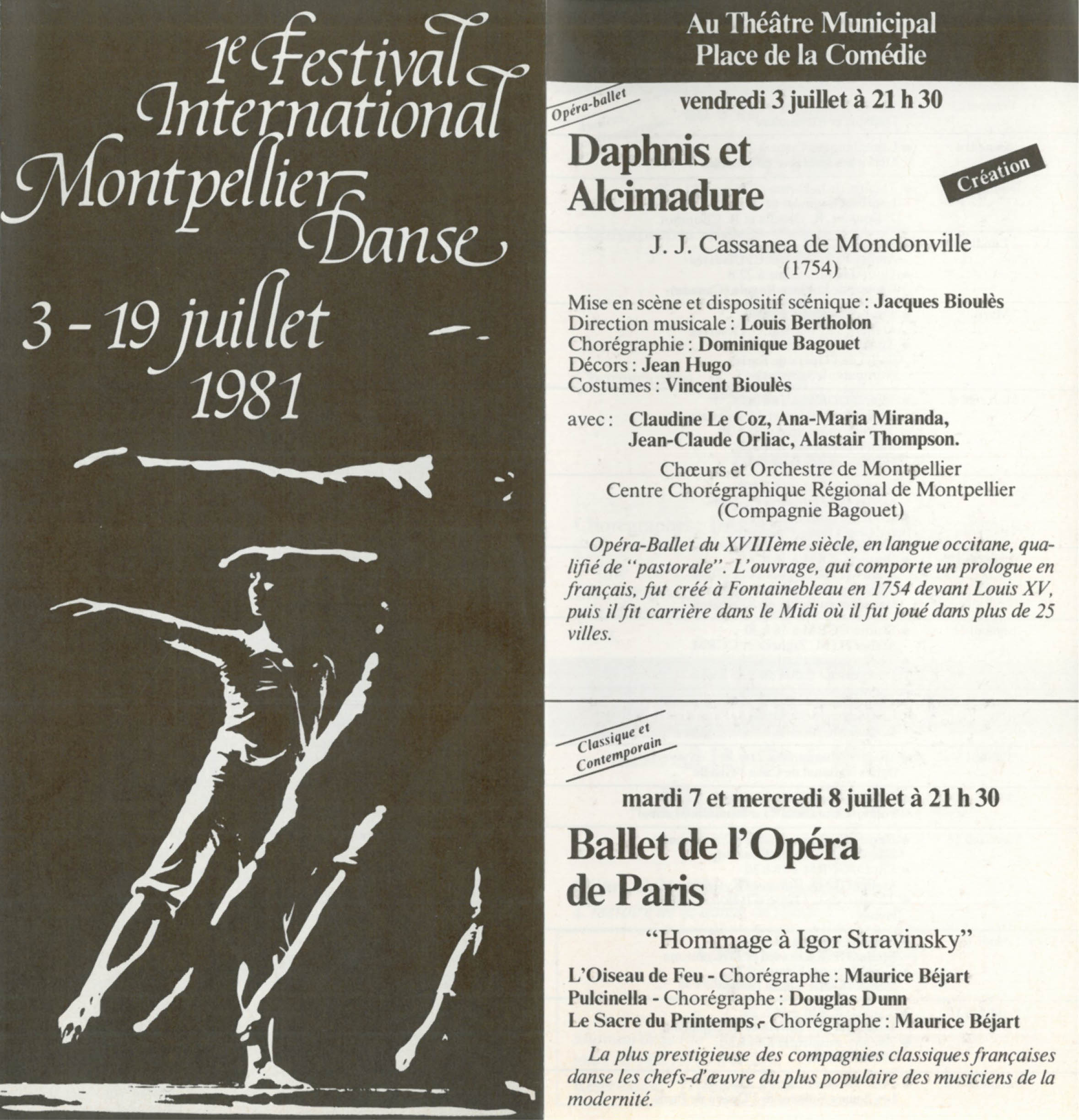

En juillet 1981, l'opéra est enfin recréé à Montpellier, à l'occasion de la première édition du festival Montpellier-Danse. L'orchestre de Montpellier est dirigé par Louis Bertholon et on confie à Dominique Bagouet, figure de la Nouvelle Danse Française, la chorégraphie.

Le choix de cette pièce n'est pas anodin pour la première édition du festival Montpellier Danse comme l'expliquent les élus à l'époque : « Il fallait une œuvre à créer ou recréer pour consacrer le renouveau culturel de la région. Monter une œuvre écrite en langue régionale, c'est ancrer ce renouveau dans la pérennité d'une culture occitane spécifique. Le choix de Mondonville s'imposait ».

C'est lors de ce spectacle qu'est réalisé un enregistrement qui sera édité sous forme de vinyle la même année par la maison de disques Ventadorn, seul enregistrement complet de l'opéra édité à ce jour.

Plus récemment, l'opéra a été recréé par les élèves du conservatoire de Toulouse sur la scène du théâtre du Capitole en 2002.

Critiques et réception de l’oeuvre

Dès la première représentation de l'opéra, de nombreuses critiques sont publiées dans les gazettes de l'époque. Les avis sont partagés entre bouffonistes (italianisants) et partisans de l'opéra Français. Outre les accusations de plagiat proférées par Grimm, c'est la question de la langue employée dans l'opéra qui semble cristalliser tous les débats, comme nous l'indique l'abbé Xavier de La Porte dans le tome III de ses Anecdotes Dramatiques : « Le jargon languedocien qu'il avoit parlé dans son enfance, et qui est presque aussi favorable au chant et aux idées tendres et galantes, que la langue Italienne, fut une nouveauté piquante à l'Opéra... ».

Ainsi, le Mercure de France de décembre 1754 fait paraître une critique élogieuse (consulter l'article original sur Gallica) : « M. Mondonville poète tout à la fois et musicien, est l'auteur des paroles et de la musique : tels étoient autrefois nos fameux Troubadours. La pastorale est écrite en langage toulousain, le prologue l'est en notre langue. [...] Alcimadure [...] et [...] Daphnis ont été rendus par Mlle Fel et Mr Jeliote. Ils sont si supérieurs l'un et l'autre, lorsqu'ils chantent le François, qu'il est aisé de juger du charme de leur voix, de la finesse de leur expression, de la perfection de leurs traits, en rendant le langage du pays riant auquel nous devons leur naissance... ».

A contrario, l'auteur du Manuscrit de Munich, partisan des Italiens rédige une critique plus sévère : « Daphnis et Alcimadure opera dont les paroles sont de l'idiome languedocien n'a pas plu généralement et nous n'en sommes pas surpris ; il faut sçavoir ce jargon, et si l'on l'avoit sçu, peutetre l'auroit-on encore moins gouté. Le Sr Mondonville pretend que les paroles sont de luy ainsy que la musique ; on luy reproche d'avoir beaucoup pillé chez les italiens. En tout cas ce n'est pas voler dans le tronc des pauvres. »

Grimm lui, accuse clairement Mondonville de plagiat, il affirme dans un article paru dans la revue Correspondance Littéraire que le compositeur est allé puiser dans l'Opéra de Frontignan de Nicolas Fizes, mais aussi dans plusieurs intermèdes italiens et enfin que « le reste consiste dans des airs en Languedoc que tout le monde, en Languedoc, sait par cœur. » (Melchior Grimm IN Correspondance littéraire). Mais une fois de plus, c'est l'emploi de la langue occitane qui soulève ses interrogations : Grimm explique que le seul mérite de cet opéra serait l'emploi de l'occitan qui se rapprochant de l'italien « pour la simplicité, la naïeveté, l'expression et la gentillesse » vient amener une valeur ajoutée à la pièce de Mondonville.

Ressources numériques

Voir toutes les ressources consultables en ligne sur Occitanica.

L'essentiel de l'encyclopédie est un enseignement à destination « des amants et des troubadours » soucieux de comprendre la nature de l'amour. Dans la deuxième partie du poème encyclopédique, le 'perilhos tractat d’amor de donas' (Traité du danger de l'amour des femmes), Matfre Ermengaud débat avec les détracteurs des troubadours dont il cite de nombreuses chansons. Il aborde le thème du mariage, dénoncé à la fois par les troubadours célébrant l'amour adultère et par les cathares qui n'y voyaient qu'un « adultère légalisé ». Matfre se bat sur les deux fronts pour rétablir la tradition chrétienne : « cert es doncs que de folia / mòu e de ram d'eretgia / a tot òme que diga mal / d'est òrdre matremonial. » ('C'est donc de la folie que dérive, et de branche d'hérésie, pour tout homme la malédiction portée contre l'état de mariage.')

Ce projet unique dans le corpus de la pensée médiévale est une tentative vouée à l'échec de conciliation de la fin'amor et des conceptions de l’Église de Rome. Sa redécouverte à partir de 1862 par l'édition du félibre biterrois Gabriel Azaïs et de la Société archéologique de Béziers éclaira d'un jour nouveau la civilisation courtoise occitane au moment de son crépuscule.

Bertrand, Aurélien

Lo Compendion de l'Abaco (littéralement Le Compendium de l'Abaque, du nom donné aux instruments mécaniques plans qui facilitaient le calcul) est un traité d’arithmétique de Frances Pellos (14..-....) (Francés Pelós en graphie occitane classique), mathématicien niçois. L’ouvrage, imprimé à Turin en 1492 est, en l'état des connaissances actuelles, le premier livre imprimé en occitan.

Autres appellations connues

< Lo Compendion de lo Abaco, [variante du titre de l'œuvre sans élision présente au sein de recueil]

< Lo Compendion del Abaco, [variante moderne avec contraction du titre de l'œuvre]

Exemplaires connus ou conservés

Il existe plusieurs exemplaires connus de cet ouvrage conservés à :

Londres, British Library, IA. 32436

Voir la notice du document sur le site de la bibliothèque

Nice, Bibliothèque municipale Romain Gary, 3 exemplaires : Rés. 12389, Rés. 12390, XV 254

Voir les notices des documents sur le site de la bibliothèque ; accéder au document numérisé sur Occitanica

Nîmes, Bibliothèque Carré d’art, INC 64

Voir la notice du document sur le site de la bibliothèque

New York, Columbia University, Rare Book and Manuscript Library, Incunabula Goff P-260

Voir la notice du document sur le site de la bibliothèque

Paris, Bibliothèque nationale de France, Res. p. V. 351

Voir la notice du document sur le site de la bibliothèque

Séville, Biblioteca Colombina, V, p. 294

Voir la notice du document sur le site de la bibliothèque

Tokyo Nihon University College of Commerce

Description physique

Incunable in 4° de 82 feuillets numérotés en chiffres romains en haut de page. Une numérotation, moins régulière, en bas de page donne en lettres d’alphabet l’ordre des cahiers et en chiffres romains celle des feuillets à l’intérieur de chaque cahier. « La page de titre est composée d’un encadrement en bois gravé... contient de multiples tableaux et opérations , 40 figures géométriques dans le texte et 2 bois gravés »

Extrait de la description détaillée de F. Pic (ref. ci-dessous) Incunable in 4°, 80 f. ill. bois gravé.

Exemplaire de Nîmes :

Incomplet des ff. 51-54. - Texte en dialecte niçois, 41 lignes ; car. goth. 2 grandeurs ; lettres d'attente ; figures géométriques et 2 gr.s.b. (f. 79). Notes ms sur 2 ff. bl. rajoutés avant le titre.

Note de contenu

Frances Pellos présente son œuvre de la façon suivante dans son premier chapitre :

Dieus done a mi gratia et sia en son plaser che fassa principi he fin de aquest compendion de abaco de art de arithmeticha he semblantment dels exemples de jeumetria contenguts en los presents sequents capitols, (...) Non obstant ordeneray la presente opera per capitols, debitament entendabla a un cascun, per so que las dichas arts son necessari, nedum a merchans, mas ad ogni persona de che condition se vulha sia.

Dieu me donne grâce et que soit en son bon plaisir que je commence et achève cet opuscule d'abaque d'art d'arithmétique ainsi que des exemples de géométrie contenus dans le présent et les suivants chapitres, (...) J'ordonnerai la présente œuvre en chapitres, aisément compréhensibles par tout un chacun, parce que les dits arts sont nécessaires, non seulement aux marchands, mais également à toute personne de quelque condition qu'elle soit.

Il se présente par la suite ainsi dans la conclusion de l'ouvrage :

Complida es la opera, ordenada he condida

Per noble Frances Pellos, citadin es de Nisa,

Laqual opera a fach, primo ad laudem del criator

Et ad laudour de la ciutat sobredicha,

Laqual es cap de Terra Nova de Provensa,

Contat es renomat per la terra universsa.

Achevée est l'œuvre, ordonné et apprêtée

Par noble François Pellos qui est citoyen de Nice

Cette œuvre qu'il a faite, d'abord à la louange du créateur

Et à l'honneur de la cité susdite,

Laquelle est première de Terre Neuve de Provence

Qui est renommé sur la terre entière.

Ce ne sont donc pas les universitaires mais les milieux marchands qui produisent à partir du XIIIe siècle ces nouveaux « algorismes » (méthodes de l'art du calcul) ou livres d’« abaco », dont le but est d'apporter les rudiments mathématiques nécessaires au bon exercice du négoce. C'est pourquoi ces traités sont rédigés dans les langues d'usage des marchands, en occitan, italien, français, etc. et non en latin.

Lo Compendion de lo Abaco, qui figure parmi les premiers livres de mathématiques imprimés en Europe, témoigne de la place qu'occupe la langue occitane dans les échanges commerciaux à l'aube de la Renaissance.

Premier ouvrage de mathématiques appliquées, rédigé dans un provençal médiéval soigné, comportant des traits spécifiquement nissarts qui le rendent particulièrement intéressant pour l'étude de ce dialecte à la fin du XVe siècle. D’après l’historien André Compan « C’est avant toutes choses un code marchand, un traité d’économie qui est le bienvenu dans cette fin du XVe siècle à Nice et dans son comté. En effet, un siècle après la dédition de notre région aux comtes de Savoie, en 1388, l’essor mercantile a mis en bonne place la renommée de Nice. C’est ainsi que l’on peut retrouver dans ce traité les unités de valeur et les changes monétaires qui resteront en vigueur jusqu’à la Révolution ». L'auteur, à la fin du texte, a soin de spécifier qu'il est niçois et qu'il a écrit cet ouvrage à la louange du créateur et de sa ville « renommée sur la terre entière ».

Note d’étude

À part l'édition originale, il existe une réédition réalisée par Robert Lafont. Dans son édition, Lafont poursuit par une étude généalogique qui, en s'appuyant sur sa noblesse, le rapprocherait des diverses branches de la famille Pellosio aux armes d'« or à l'ours de sable passant ». Il rappelle également que Pellos signifie « poilu, velu » (on écrirait aujourd'hui pelós, en norme classique).

Critiques et réception de l’œuvre

Édition critique

Compendion de l'Abaco / Francés Pellos ; texte établi d'après l'éd. de 1492 par Robert Lafont, avec un comment. philologique ; comment. mathématique de Guy Tournerie. Montpellier : Univ. de Montpellier Fac. des lettres et sciences humaines, 1967.

Bibliographie

Jacques-Charles Brunet, Manuel du libraire et de l’amateur de livres, 5e édition, Paris, Firmin Didot, 1860-1865, T. 4, colonne 475.

Catalogue général des incunables des bibliothèques publiques de France, Nendeln, Kraus-Thomson, 1970, T. XVI, p. 8977.

Études

Baldassare Boncompagni, « Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel 1478 », Atti dell’Accademia Pontifica de’ nuovi Lincei, T. XVI, 1862-1863, p.161, 332-335.

J. Rance-Bourrey, « Incunables niçois », Nice Historique, vol. X, mars 1908, p. 89-91.

Étude critique et méthodique d’un ouvrage en moyen provençal : Lo compendion de l’abaco de Frances Pellos 1492 par Adolphe Viani sous la direction de Jean Granarolo [S.l.] : [s.n.], 1981. Thèse de 3e cycle : Études régionales : Nice : 1981.

Roger Casaglia, « Frances Pellos e lou 500ème aniversari dou Compendium de l’Abaco », Nice Historique, 1982, n. 2, p. 108-112.

François Pic, « Itinéraire bibliographique en mathématiques occitanes de F. Pellos (1492) à J.-F. Fulconis (1562) » dans : Huit siècles de mathématiques en Occitanie : de Gerbert et des Arabes à Fermat, Monein : Ed. PyréMonde, impr. 2008, p. 138-158.

Michel Guillemot, « Les méthodes de fausse position dans le Manuscrit de Pamiers (1430) et le Compendion de l’Abaco de F. Pellos (1492) » dans : Huit siècles de mathématiques en Occitanie : de Gerbert et des Arabes à Fermat, Monein : Ed. PyréMonde, impr. 2008, p. 138-158.

Ressources numériques

BM Carré d'art Nîmes

BMVR Nice

Lespoux, Yan. Conférencier

Gardy, Philippe. Conférencier

Decòr, Miquèl. Conférencier

Rosenstein, Roy. Conférencier

Torreilles, Claire. Conférencier

Forêt, Jean-Claude. Conférencier

Pierra, Gisèle. Conférencier

Albert, Patric. Conférencier

Cordes, Michel. Conférencier

Cordes, Magali. Conférencier

Brun, Jean-Frédéric. Conférencier

Présentation de la journée :

Présentation, par le collectif Dètz

Spectacle de la Compagnie GdRA au Théâtre Garonne, à Toulouse. Extraits et entrevue des artistes.Filmé le 28 mai 2011

[consulter la fiche film du catalogue collectif des bibliothèques et archives de cinéma Ciné-Ressources]

Consécration

23 mai 1980, gala de clôture du 33e festival de Cannes : saluant « un film remarquable et qui [le] touche beaucoup », René Clément remet à Jean-Pierre Denis la Caméra d'Or – récompensant le meilleur premier film – pour Histoire d'Adrien, un long-métrage « tourné en langue d'oc, en occitan »."La langue comme évidence" (Michel Chadeuil)

« Sens la lenga, queu film seria pas la meitat de çò que es. E Denis zo sap ben que vòu pas auvir parlar d'una version francèsa. En francès, Histoire d'Adrien seria estat "regionalista" o "provinciau". En occitan, es universau. » Michel Chadeuil (1)

[Sans la langue, ce film ne serait pas la moitié de ce qu'il est. Et Denis le sait bien : il ne veut pas entendre parler d'une version française. En français, Histoire d'Adrien aurait été "régionaliste" ou "provincial". En occitan, il est universel.]

Le long-métrage dépeint la vie d'un jeune paysan né sans père au début du XXe siècle. Le quotidien de la ferme, le départ des hommes au front, l'exode rural, la grève des cheminots de 1920 sont autant d'éléments contextuels qui ancrent la fiction dans une vraisemblance historique fondamentale pour Jean-Pierre Denis – sans constituer l'essence de l'œuvre. Le propos demeure l'histoire, individuelle, de son personnage. L'histoire d'Adrien. Il en va de même pour l'utilisation de la langue occitane :

« Le choix de la langue d'oc a été dicté par un souci de cohérence et d'authenticité, simplement parce qu'il ne pouvait en être autrement ; il va de soi qu'en 1905, dans les champs, les villages, les paysans s'exprimaient dans leur langue. » J.-P. Denis (2)

La comparaison s'impose avec l'adaptation par Chabrol du roman breton Le Cheval d'orgueil, sortie la même année, mais intégralement tournée en français.Postérité

Grâce au soutien du cinéaste René Allio, Histoire d'Adrien pourra être distribué en salles sur le circuit national. Ce premier long-métrage en occitan à diffusion grand public restera une exception dans le paysage audiovisuel français : le seul projet comparable, L'Orsalhèr (J. Fléchet, 1982), ne bénéficiera pas de la même distribution. De La Palombière à Ici-Bas en passant par Champ d'honneur, l'occitan restera prégnant dans l'œuvre de Jean-Pierre Denis. Il ne subsiste toutefois d'Histoire d'Adrien, – création occitane contemporaine sacrée à Cannes, chef-d'œuvre rendu à l'état de mythe –, que de rares copies en circulation, en piteux état ; le film n'a connu qu'une édition VHS (3) depuis longtemps épuisée.Notes

(1) « Un grand film occitan : ‘Histoire d’Adrien’ » publié dans le n°9 de la revue Oc.↑

(2) Propos recueillis par Bernard Tremege et publiés dans Tecimeoc n°9.↑

(3) Jean-Pierre DENIS (réal.), Histoire d’Adrien, 95 min., couleur, VHS-SECAM, Gaillon : Film à film, collection “Caméra d’or” dirigée par Jean-François Davy, 1990↑