Explorar los documents (7112 total)

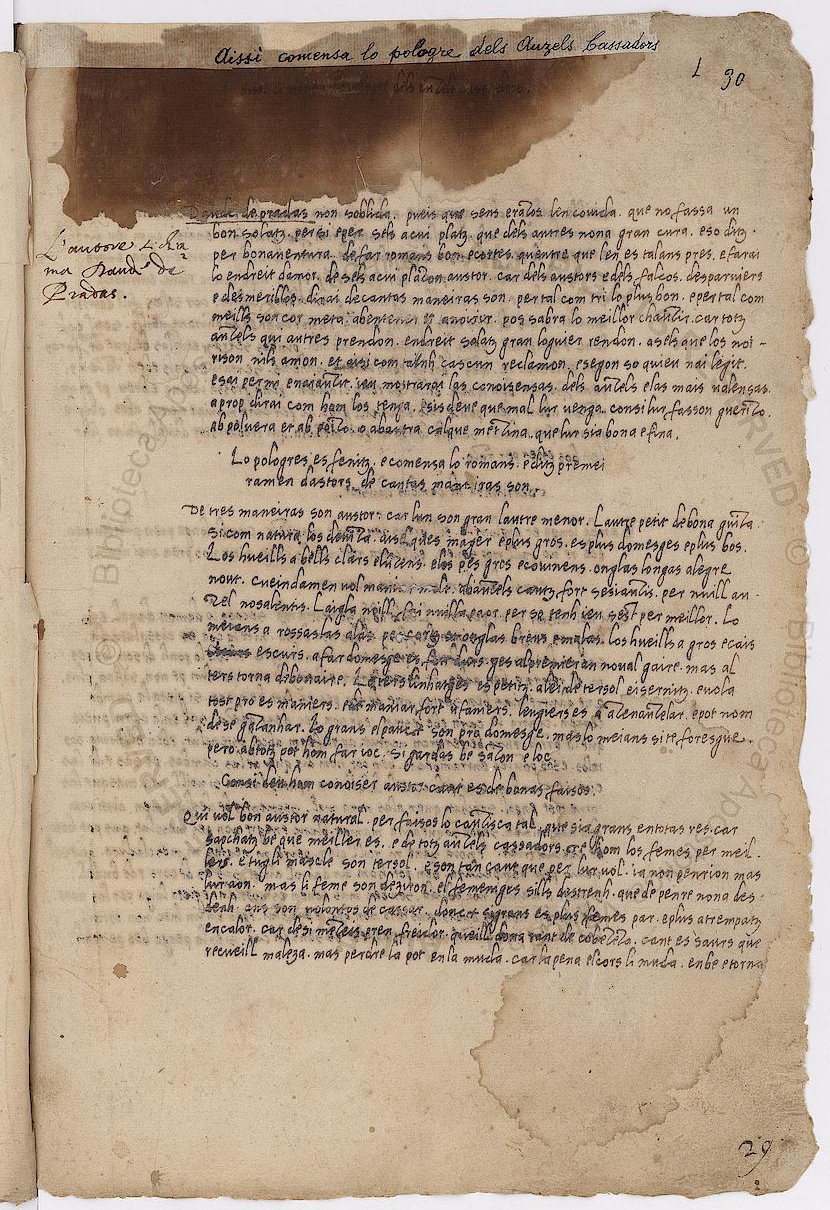

Lo Dels Auzels cassadors del trobador roergat Daude de Pradas es una òbra unenca dins lo còrpus de l’escrich occitan de l’Edat Mejana. Aqueste tractat de falconariá en occitan de 3792 vèrses octosillabs, compausat abans 1248, compila mantun tractat de falconariá plan coneguts. Son caractèr unenc al dintre del còrpus occitan - es lo sol tractat d’aquela mena que nos es parvengut - ne fa un document particularament interessant per l’istòria de las costumas aristocraticas e subretot lo vocabulari de la falconariá, mercés a las descripcions plan detalhadas dels aucèls que conten. [imatge id=20322]

Autras versions del títol

Exemplars conservats

- Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana. Barberini latini 4087. Cançonièr b de la tradicion (còpia modèrna del cançonièr de Miquèl de la Tor). Itàlia, còpia de tèxtes lirics (sègles XVI-XVIII) Lo tractat Dels Auzels cassadors comença al f. 30. Es lo manuscrit de referéncia per l’edicion d’Alexander Herman Schutz (1945). Accedir al manuscrit numerizat (BAV, Barb.lat. 4087, f. 30).

- París, Bibliothèque nationale de France. Nouvelles acquisitions françaises, 4506. Provença, sègle XIII. Lo tractat Dels Auzels cassadors ocupa la primièra part del recuèlh (f. 1r-71v), es seguit de recèptas veterinàrias del sègle XV (a partir del f. 72r).

- Sutri, Collegio dei notai (Archivio notarile). D5 n° 8. Fin del sègle XV, conten lo tèxt incomplet del tractat Dels Auzels cassadors (v. 2751-2957).

- Vich, Museu episcopal. 200. Catalonha, sègle XIV.

- París, Bibliothèque nationale de France, Arsenal. 3098. Còpia de cançonièrs facha al sègle XVIII per Jean-Baptiste de La Curne de Sainte-Palaye. Lo tractat Dels Auzels cassadors ocupa los f. 266-314. Seriá una còpia de BAV, Barb.lat. 4087.

L’òbra

Los tractats de falconariá en lengas romanas

Es a l’entorn del sègle XII qu'aparisson los primièrs tractats de falconariá vertadièrs, qu’aquela practica de caça constituís un element important de cultura aristocratica medievala. Aqueles tractats que son alara en latin, ensenhan los mejans d’abalir los falcons, e subretot los remèdis contra las malautiás divèrsas que lo rapaça n’es subjècte. Al sègle XIII, aqueles tractats passan dins lo domeni de las lengas vernacularas. Pel domeni occitan lo Dels Auzels cassadors de Daude de Pradas es lo sol testimòni que coneissèm. Cal esperar lo sègle XV per trobar doas novèlas serias de recèptas veterinàrias per fin de sonhar los falcons, dont l’una es copiada a la seguida del tractat de Daude (BnF NAF 4506) 1. Lo tractat de Daude de Pradas demòra remarcable per sas descripcions minuciosas d’aucèls.

Contengut del tractat Dels Auzels cassadors

Las sorsas del tractat Dels Auzels cassadors

Edicions e traduccions

Edicions

- The romance of Daude de Pradas called Dels Auzels Cassadors : edited with introduction, summary, notes and glossary by Alexander Herman Schutz. Columbus, The Ohio State university press, 1945 (contributions in Languages and Literature, n° 11, Romance Language Series).

Nòtas

↑1. Se tròba una seria de recèptas veterinàrias en occitan dins un manuscrit picard de la fin del sègle XIV (BnF, ms. NAF 18800) que conten la traduccion mai anciana del De falconibus d’Albert le Grand (f. 1–46). Aqueste tractat conten una traduccion occitana dels noms de las malautiás (f. 26-44v) e de recèptas veterinàrias en occitan dins una escritura del sègle XV (f. 46v-48).

↑2. SMETS, An et VAN DEN ABEELE, Baudouin « Manuscrits et traités de chasse français du Moyen âge. Recensement et perspectives de recherche », dans : Romania, 1998, 116, 3-4.

↑3. EVANS, Dafydd « Le traité de fauconnerie en vers provençaux : Dels auzels cassadors, son intérêt culturel », dans La chasse au moyen âge : actes du colloque de Nice, 22-24 juin 1979 / [organisé par le] Centre d'études médiévales de Nice. Paris : Les Belles lettres, 1980, p. 9-17.

Sachs, Karl (1829-1909)

Alexander Herman Schutz ne faguèt una edicion novèla en 1945 a partir del manuscrit Barberini lat. 4087 (Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana) que Schutz aviá pas pogut consultar : The romance of Daude de Pradas called Dels Auzels Cassadors : edited with introduction, summary, notes and glossary by Alexander Herman Schutz. Columbus, The Ohio State university press, 1945 (contributions in Languages and Literature, n° 11, Romance Language Series).

La « Balaguèra » c’est le vent du sud, le vent chaud qui passe par-dessus les Pyrénées et accompagne les transhumances en Béarn. C’est le nom que s’est choisi ce groupe de chanteurs béarnais qui font vivre le répertoire de chant polyphonique des Pyrénées gasconnes, trésor du patrimoine oral et vivant d’expression occitane, inscrit à l’inventaire national du Patrimoine culturel immatériel.

Créé en 1998, Balaguèra chante l'amour en cercle parfait, comme le veut la tradition. Leur amitié, leur communion polyphonique est scellée dans l'or du Jurançon, le vin fétiche du Béarn mûri par le vent chaud d'Espagne, cette Balaguèra qui accompagne la transhumance

de septembre, pousse dans la mêlée paloise et fait s'envoler les ailiers dans un essai de 80 mètres. Ce vent chaud qui tourbillonne, assèche les gorges et rend les filles folles, les conduit à faire connaître et partager la polyphonie héritée de leurs ancêtres.

Basses

Jean-Michel Rocabert, Jean-Jacques Casteret

Moyennes

Florent Zecchin, Stéphan Fauré, Christophe Finestre, Jean-Brice Brana

Hautes

Jean-Luc Casteret, Pierre Camet-Lassale

Balaguèra se produit dans de nombreux festivals en France et à l’étranger. Le groupe a enregistré plusieurs albums.

Résumé

Le For général, rédigé en gascon, langue de l’État pyrénéen, est promulgué le 27 novembre 1552. Immédiatement imprimé – c'est d'ailleurs le premier livre imprimé à Pau – et largement diffusé.

Il s'agit des premières lois béarnaises qui constituent un des premiers exemple de justice et de démocratie locale du royaume.

Cette édition a été imprimée à Pau en 1682 par Joan Desbaratz.

Elle est aujourd'hui conservée à la Bibliothèque de l'Université Complutense de Madrid

Disponible sur Rosalis, la Bibliothèque numérique patrimoniale de Toulouse

Le Stil de justice est un recueil de textes de droit qui fournit l'organisation de la procédure judiciaire, visant à mieux sauvegarder les droits de la défense dans les procès criminels. L’utilisation du béarnais y est obligatoire.

Résumé

Lo Doctrinal de la sapiensa fait partie avec le Traité du Rosaire des deux seuls incunables connus en langue d’oc qui concernent le domaine religieux.

L’exemplaire présenté ici est celui de la Réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale de France, il est sorti des presses toulousaines d’Henri Mayer en 1494.

Lo Doctrinal de la sapiensa est un texte d’instruction religieuse à destination des prêtres et des laïcs.

Il « se présente comme un catalogue de connaissances religieuses exposées dans une langue particulièrement claire et dans un ordre rigoureux… C’est à la fois un abrégé de la foi, un traité de morale, un guide pour les curés et un livre de dévotion… Le titre du Doctrinal fait référence à la religion populaire, du moins à celle du laïc et des prêtres les moins instruits »

(Frédéric Duval, Lectures française de la fin du Moyen âge, p. 97-100).

Le choix linguistique s’explique ici par la fonction didactique du livre, qui est à destination des prêtres ou des lecteurs ne lisant ni le latin, ni le français.

Lo Doctrinal de sapiensa est une traduction du Doctrinal aux simples gens ou Doctrinal de sapience, rédigé avant 1370 et attribué à Guy de Roye, archevêque de Sens et de Reims. Ce dernier ouvrage n’étant lui-même que la traduction française d’un texte latin composé en 1388 intitulé Doctrinale sapientiœ.

En dehors de l’exemplaire conservé à la Bibliothèque nationale de France, la bibliothèque de Toulouse possède Lo Doctrinal de la sapiensa en lo lenguatge de Tholosa imprimé à Toulouse en 1504 par Jean Grandjean.

Il existerait une autre édition faite à Rodez après 1530 par les soins du cardinal d’Armagnac, d’après l’abbé Vayssier (J.B Noulet, « Un texte roman de la légende religieuse, l’ange et l’ermite », Revue des langues romanes, t. XVIII, 1880, p. 261-262).

Description physique

Exemplaires conservés

Paris, BnF, département Réserve des livres rares, RES-D-11576Toulouse, Bibliothèque municipale de Toulouse, Res. D XVI 725

Postérité de l’oeuvre

Ressources bibliographiques

Rééditions

William Caxton, The Doctrinal of Sapience, ed. Joseph Gallagher, Middle English Texts, vol. 26 (Heildelberg, Universitätsverlag C. Winter, 1993).

CIRDÒC-Mediatèca occitana

Description

Monsieur de Pourceaugnac est une pièce de Molière écrite en 1669 introduisant le genre de la comédie-ballet. C’est l’une des quatre pièces produites pour la cour du roi Louis XIV qui présente la particularité de mettre en scène des personnages s'exprimant en de nombreuses langues dont l’occitan. Dans l’acte II c’est le personnage de Lucette, une habitante de Pézenas, qui intervient en occitan (scène 7 et scène 8).

Molière connaissait le Languedoc pour y avoir séjourné du temps où il dirigeait les tournées de sa troupe ambulante. En 1656, il donne des représentations à Béziers lors de la réunion des États du Languedoc que préside le prince de Conti son protecteur. C’est dans ces circonstances qu’est créé Le Dépit amoureux joué pour la première fois le 19 novembre 1656 à Béziers avant d’être présenté à Paris et d’ouvrir véritablement la carrière de Molière.

Note de contenu

Monsieur de Pourceaugnac est une pièce qui met en scène deux jeunes amants, Julie et Éraste, dont les projets de mariage sont contrariés par le père de cette dernière, Oronte, qui envisage de marier sa fille avec un bourgeois limousin : monsieur de Pourceaugnac. Les deux jeunes gens mettront alors tout en œuvre afin de contrecarrer les projets d’Oronte et finalement chasser monsieur de Pourceaugnac.

Critiques et réception de l'oeuvre

Deux genres théâtraux majeurs sont alors en cohabitation dans le sud de la France, bien loin des considérations parisiennes. D’un coté, un théâtre religieux d’origine médiévale et de l’autre, émerge le théâtre baroque, composant essentiel de la Renaissance littéraire occitane débuté au cours du XVIe siècle.

L’influence occitane chez Molière ne se fait pas ressentir par le seul prisme du théâtre de Béziers mais également par celui de l’école baroque toulousaine et de son chef de file Pierre Goudouli et celui du théâtre provençal avignonais en partie héritier des œuvres de Claude Brueys. Une autre influence majeure qui se retrouve tant chez Molière que chez l’ensemble du théâtre occitan du XVIIe siècle, est celle de la Commedia dell’arte et dont le personnage emblématique du capitan semble ici trouver un nouvel écho auprès du personnage de Monsieur de Pourceaugnac. Il s’agit ainsi d’un exemple parmi de nombreux autres de l’ouverture de Molière à la question linguistique et qu’il développera davantage dans Le malade imaginaire notamment.

Bibliographie (éditions, études)

Molière, Monsieur de Pourceaugnac, la Comtesse d'Escarbagnas : comédies. Avec une notice biographique, une notice historique et littéraire, des notes explicatives par Léon Lejealle, Paris : Larousse, 1958.

J.M. Pelous, « Monsieur de Pourceaugnac, un provincial dans le théâtre de Molière » publié dans : Etudes sur Pézenas et sa région, n°3, 1973, p.19-26.

Jacqueline Marty, « Quelques emprunts de Molière au Théâtre de Béziers : Le canevas de Monsieur de Pourceaugnac », publié dans : Revue des langues romanes, n° 1, 1975, p. 43-66.

Molière, L'Amour médecin ; Le Médecin malgré lui ; Monsieur de Pourceaugnac ; Les Fourberies de Scapin ; texte établi, présenté et annoté par Georges Couton. Paris : Gallimard, 1978.

Patrick Sauzet et Guylaine Brun-Trigaud, « La Lucette de Monsieur de Pouceaugnac : « feinte Gasconne », vrai occitan / », publié dans : Français et langues de France dans le théâtre du XVIIe siècle / sous la direction de Bénédicte Louvat-Molozay, Paris : Presses universitaires du Midi, 2015, p. 107-134.

Philippe Martel, « Éditer et commenter le « patois » de Monsieur de Pouceaugnac : promenade au fil des éditions » publié dans : Français et langues de France dans le théâtre du XVIIe siècle / sous la direction de Bénédicte Louvat-Molozay, Paris : Presses universitaires du Midi, 2015, p. 149-161.

Céline Paringaux, « Monsieur de Pouceaugnac, acte II, scènes 7 et 8 : deux scènes occitanes dans un théâtre des langues », publié dans : Français et langues de France dans le théâtre du XVIIe siècle / sous la direction de Bénédicte Louvat-Molozay, Paris : Presses universitaires du Midi, 2015, p. 93-105.