Explorer les documents (166 total)

Résumé

Jaufré est un roman occitan en vers du XIIIe siècle qui se rattache aux romans de chevalerie de ce qu'on appelle la "matière de Bretagne", ensemble de mythes et de légendes du monde celtique, autour de la figure du roi Arthur ou Arthus et de l'enchanteur Merlin. C’est une œuvre particulièrement intéressante en raison de la transposition de cet univers dans les pays d'Oc.

Ce long poème de presque onze mille vers est l’une de œuvre médiévale occitane les plus accessibles notamment gde par sa tonalité épique, à l’humour omniprésent et sa structure travaillée afin de faciliter sa lecture et son écoute.

L’auteur de Jaufré n’est à ce jour pas connu, néanmoins sa dédicace au roi-troubadour Alphonse II d’Aragon laisse à penser à une possible origine catalane ou sud languedocienne. Cette origine possible s’appuie également sur la langue employée au cours du récit, catalane ou du sud de l’ancien Languedoc, selon Clovis Brunel.

Autres versions du titre :

< Jauffré

< Roman de Jaufré

< Gilfred

< Jaufre

Exemplaires conservés

8 exemplaires manuscrits connus :

- Barcelone, Institut municipal d'història. Cote : B-109. 2 feuillets. Date : XIVe siècle

- New York, Morgan Library. Cote : M. 819, feuillets 10a-12c. Date : XIVe siècle. Anciennement ms. Phillipps 8335

- Nîmes, Archives départementales du Gard. Cote : F (001) 083, pièce 3, notaire de Vallerauge. 2 feuillets. Date : XIIIe siècle

- Nîmes, Archives départementales du Gard. Cote : F (001) 083, pièce 4, notaire de Bagnols-sur-Cèze. 1 feuillet. Date : XIIIe siècle

- Nîmes, Archives départementales du Gard. Cote : Balsa de Firmi, 50 J. 2 feuillets. Date : fin XIIIe siècle

- Paris, Bibliothèque nationale de France. Cote : Français 2164, feuillets 1-110. Accéder au manuscrit numérisé

- Paris, Bibliothèque nationale de France, cote : Français 12571, feuillets 1-31. Accéder au manuscrit numérisé

- Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana. Cote : Vaticani latini, 3206, feuillets 84r-99v. Date : fin XIVe siècle

Note d’étude

L’un des principaux intérêts de Jaufré demeure dans sa principale thématique : la légende arthurienne et plus particulièrement le traitement qu’il lui apporte. En effet, Jaufré est un témoignage de l’acclimatation d’au moins une partie de la matière de Bretagne en zone occitanophone.

La matière est ici presque pastichée à travers un humour omniprésent, constituant ainsi un témoignage probable des mœurs de l’époque. Aussi, il convient d’observer la portée de cet humour et la manière avec laquelle il se réapproprie et adapte les topos de la chevalerie arthurienne, en les abordant sous l'angle de la parodie. Loin de ridiculiser, le traitement parodique des topos ne fait que renforcer leur portée référentielle.

On peut donc supposer que c’est avec une certaine dose de second degré que l’auteur de ce texte, mais également son auditoire, ont pu accueillir les textes de chevalerie. Comme dans tout genre dominant, à toutes les époques, le fait de l'aborder sous l'angle de la parodie fait partie intégrante du traitement de ce genre, et n'est pas propre au domaine d'oc : le Roman de Renart ou les fabliaux, ainsi que certaines oeuvres théâtrales comme le Jeu de Robin et Marion d'Adam de la Halle reprennent des lieux communs soit de la littérature épique, soit de la littérature courtoise, qu'ils mettent en scène de façon burlesque ou décalée, renforçant en cela l'ancrage culturel de ces genres littéraires dans l'univers mental de leur temps.

Editions et traductions

Éditions :

- Appel, Carl. Provenzalische Chrestomathie mit Abriss der Formenlehre und Glossar. Sechste, verbesserte Auflage, Leipzig, Reisland, 1930, pp. 14-23 [Cote CIRDÒC : CAC 1939]

- Breuer, Hermann. Foerster, Wendelin. Jaufré : ein altprovenzalischer Abenteuerroman des XIII. Jahrhunderts. Göttingen : Gesellschaft für romanische Literatur ; Halle : M. Niemeyer, 1925, LXIII-444 p.

- Brunel, Clovis. Jaufré : roman arthurien du XIIIe siècle en vers provençaux. Paris : Société des anciens textes français, 1943, 2 vol. LXXI-214 p.-[2] f. de pl., XII-255 p.-[1] f. de pl. [Cote CIRDÒC : CAC 4614]

- Delmas, Jean-Jacques. « Un fragment rouergat du Roman de Jaufré » in Romania, 101, 1980, p. 271-277 [Cote CIRDÒC : BK 3]

- Ferrero, Giuseppe Guido. Jaufre : Poema arturiano in lingua d'oc (passi scelti), Torino : Gheroni, 1961, 70 p.

- Lavaud, René. Nelli, René. Les Troubadours. [Paris] : Desclée de Brouwer, impr. 1960, t.1, pp. 621-1021 [Cote CIRDÒC : CAB 1081-1]

- Lee, Charmaine. Jaufre. Roma : Carocci, 2006, 454 p.

- Raynouard, François-Just-Marie. Lexique roman ou Dictionnaire de la langue des troubadours comparée avec les autres langues de l'Europe latine : précédé de nouvelles recherches historiques et philologiques, d'un résumé de la grammaire romane, d'un nouveau choix des poésies originales des troubadours, et d'extraits de poëmes divers. Paris : Silvestre, 1836-1844, t. 1, pp. 48-173 [Cote CIRDÒC : CO-D 272]

Traductions modernes :

en français :

- Brunel, Clovis. Jaufré : Conte de la Table Ronde. Neuchatel : Baconnière, 1950, 153 p.

- Zink, Michel. « Le roman de Jaufré » in La légende arthurienne : Le Graal et la Table ronde. Paris : R. Laffont, cop. 1989, LIX-1206 p.

en anglais :

- Arthur, Ross Gilbert. Jaufré. New York/London : Garland, 1992, LIII-190 p.

en espagnol :

- Gómez Redondo, Fernando. Jaufré. Madrid : Clásicos Medievales, 2, 1996, 314 p.

Ressources bibliographiques

- Alibert, Laurent. Le roman de "Jaufré" et les "Narty Kaddžytæ". Modalités du merveilleux et structures indo-européennes. Paris : Champion, Nouvelle bibliothèque du Moyen âge, 116, 2015, 448 p.

- Anglade, Joseph. Les troubadours et les Bretons. Montpellier : Société des langues romanes (Publications spéciales de la Société des langues romanes, 29), 1929, [iv] + 120 p. Accéder au document numérisé

- Baumgartner, Emmanuèle. « Le roman aux XIIe et XIIIe siècles dans la littérature occitane » in Le roman jusqu'à la fin du XIIIe siècle. éd. Jean Frappier et Reinhold Grimm, Grundriss der romanischer Literaturen des Mittelalters, t. IV:1, Heidelberg, Winter, 1978, pp. 627-634

- Baumgartner, Emmanuèle, « Le défi du chevalier rouge dans Perceval et dans Jaufré » in Le Moyen âge. 83, 1977, p. 239-254. [Accéder au document numérisé] — Réimpr. : Polyphonie du Graal. éd. Denis Hüe : Orléans, Paradigme, Medievalia, 26, 1998, pp. 33-44

- Bégou-Ball, Anne-Marie, « Les oiseaux de proie dressés pour la chasse : de l'emblème nobiliaire aux frontières de l'allégorie » in Remembrances et resveries. Hommage à Jean Batany. éd. Huguette Legros, Denis Hüe, Joël Grisward et Didier Lechat, Orléans : Paradigme, Medievalia, 58, 2006, pp. 187-196

- Berthelot, Anne. « L'enchaînement du récit: magie et illusion à la cour d'Arthur dans le Roman de Jaufré » in Materiali arturiani nelle letterature di Provenza, Spagna, Italia. éd. Margherita Lecco, Alessandria, Edizioni dell'Orso (Studi e ricerche, 49), 2006, p. 1-16.

- Bousquet, Jacques, et Geneviève Brunel-Lobrichon. « Jaufré (Roman de) » in Dictionnaire des lettres françaises : le Moyen âge. éd. Geneviève Hasenohr et Michel Zink, Paris : Fayard, 1992, pp. 739-741. — Réimpr. : Paris, Fayard (La Pochothèque), 1994

- Bruce, James Douglas. The Evolution of Arthurian Romance from the Beginnings Down to the Year 1300, Göttingen, : Vandenhoed und Ruprecht, Hesperia, 8, 1928, t. 2, p. 288

- Busby, Keith. « "Moseiner Galvain l'astruc" (Jaufré, v. 488) : le portrait de Gauvain d'après le roman de Jaufré et quelques troubadours de l'époque » in Studia occitanica in memoriam P. Remy, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1986, t. 2, pp. 1-11

- Calin, William. « Vers une nouvelle lecture de Jaufré: un dialogue avec Marc-René Jung » in Marche romane, 33, 1983, pp. 39-47

- Calin, William. « Vers une nouvelle lecture de Jaufré: un dialogue avec Marc-René Jung » in Studia occitanica in memoriam P. Remy, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1986, t. 2, pp. 13-21

- De Caluwé, Jacques. « Quelques réflexions sur la pénétration de la matière arthurienne dans les littératures occitane et catalane médiévales » in An Arthurian Tapestry : Essays in Memory of Lewis Thorpe, éd. Kenneth Varty, Glasgow, University of Glasgow, 1981, pp. 354-367

- Delmas, J. « Le modèle du chevalier dans le Roman de Jaufre » in Bulletin du Cercle généalogique de Rouergue, 39, 2002, pp. 7-13 ; 40, 2002, pp. 5-8 ; 41, 2002, pp. 6-10

- Deroy, Jean P. T., « Merce ou la quinta linea Veneris » in Revue des langues romanes, 1971, t. 2, pp. 310-315

- Eckhardt, C. D. « Two notes on the authorship of Jaufré: Sir Kay get the bird; the king of Aragon reigns » in Romance Notes, 23, 1982-1983, pp. 191-196

- Espadaler, Anton. « El Rei d'Aragó i la data del Jaufré » in Cultura neolatina, 57, 1997, pp. 199-207

- Fassò, Andrea. « Pulsioni e loro destini. Raoul de Cambrai, Jaufre Rudel e Don Giovanni » in Quaderni di filologia romanza della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, 14, 1999-2000, pp. 119-157

- Fauriel, « Geoffroi et Brunissende » in Histoire littéraire de la France, Paris : Firmin Didot, t. 22, 1852, pp. 224-234. Accéder au document numérisé

- Ferrero, Giuseppe-Guido, « Appunti sul Jaufre » in Cultura neolatina, 22, 1962, pp. 123-140

- Fleischmann, Suzanne. « Jaufre or chivalry askew: social overtones of parody in Arthurian romance » in Viator, 12, 1981, pp. 101-129

- Fraser, Veronica. « Humour and satire in the romance of Jaufre » in Forum for Modern Language Studies, 31:3, 1995, pp. 223-233

- Fuksas, Anatole Pierre. « Formato testuale e articolazione argomentativa delle versioni del Jaufre conservate nei canzonieri trobadorici L e N » in Studi mediolatini e volgari, 57, 2011, pp. 131-142

- Gouiran, Gérard. « Le roi et le chevalier-enchanteur: les mésaventures du roi Arthur dans le Roman de Jaufré » in Materiali arturiani nelle letterature di Provenza, Spagna : Italia, éd. Margherita Lecco, Alessandria, Edizioni dell'Orso, Studi e ricerche, 49, 2006, pp. 17-40

- Griffin. « The author of Jaufré : a biographical note on an anonymous poet » in Studia occitanica in memoriam P. Remy, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1986, t. 2, pp. 309-317

- Harrison, Ann Tukey. « Arthurian woemn in Jaufré » in Studia occitanica in memoriam P. Remy, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1986, t. 2, pp. 65-73

- Hill, Thomas D. « Jaufré, Pwyll and the receding lady : an essay on comparative horsemanship » in French Studies Bulletin, 37, 1990-1991, pp. 1-3

- Huchet, Jean-Charles. « Le roman à nu : Jaufré » in Le miroir et la lettre : écrire au Moyen âge, Littérature, 74, 1989, pp. 91-99

- Huchet, Jean-Charles. « Jaufre et le Graal » in Vox romanica, 53, 1994, pp. 156-174

- Hunt, Tony. « Text and pretext : Jaufre and Yvain » in The Legacy of Chrétien de Troyes, éd. Norris J. Lacy, Douglas Kelly et Keith Busby, Amsterdam : Rodopi, Faux Titre, 37, t. 2, 1988, pp. 125-141

- Jauss, Hans-Robert. « Die Defigurierung des Wunderbaren und der Sinn der Aventüre in Jaufre » in Romanistisches Jahrbuch, 6, 1953-1954, pp. 60-75

- Jewers, Caroline. « The name of the ruse and the round table : Occitan romance and the case for cultural resistance » in Neophilologus, 81:2, 1997, pp. 187-200

- Jung, Marc-René. « Lecture de Jaufre » in Mélanges de langues et de littératures romanes offerts à Carl Theodor Gossen, éd. Germán Colón et Robert Kopp, Bern : Francke, Liège : Marche Romane, 1976, t. 1, pp. 427-451

- Kay, Sarah. « The contrasting use of time in the romances of Jaufre and Flamenca » in Medioevo romanzo, 6, 1979, pp. 37-62

- Kelly, Douglas. « Exaggeration, abrupt conversion and the uses of description in Jaufré » in Studia occitanica in memoriam P. Remy, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1986, t. 2, pp. 107-119

- Kullmann, Dorothea. « Droit et violence dans le roman de Jaufré » in Droit et violence dans la littérature du Moyen âge, éd. Philippe Haugeard et Muriel Ott, Paris : Classiques Garnier, Esprit des lois, esprit des lettres, 2, 2013, pp. 155-168

- Lecco, Margherita. Saggi sul romanzo del 13. secolo : Jaufré, Merveilles de Rigomer, Joufroi de Poitiers, Wistasse le Moine, Sir Orfeo, Lai du Trot, Alessandria : Edizioni dell'Orso, Studi e ricerche, 37, 2003, 128 p.

- Lecco, Margherita. « Fil de Do. Testo, immagine (e un inter-testo sconosciuto'?) nel ms. B.N.fr.2164 del Roman de Jaufré » in Materiali arturiani nelle letterature di Provenza, Spagna, Italia, éd. Margherita Lecco, Alessandria, Edizioni dell'Orso, Studi e ricerche, 49, 2006, pp. 73-96

- Lee, Charmaine. « L'elogio del re d'Aragona nel Jaufre ». Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santander, 22-26 de setiembre de 1999), Santander : Consejería de cultura del Gobierno de Cantabria - Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 2000, t. 2, pp. 1051-1060

- Lee, Charmaine. « I frammenti del Jaufre nei canzonieri lirici ». Actas del XXIII Congreso Internacional de Lingüistica y Filologia Romanica (Salamanca, 24-30 de Septiembre 2001), éd. F. Sanchez Miret, Tübingen, 2003, t. 4, pp. 135-147

- Lee, Charmaine. « Jaufre e il Conte du Graal trent'anni dopo ». Generi, testi, filologia. Atti del Convegno in memoria di Alberto Limentani a vent'anni dalla morte (Padova, 28-29 aprile 2006), éd. Furio Brugnolo, Medioevo romanzo, 30:1, 2006, pp. 38-52

- Lee, Charmaine. « Le manuscrit comme forme de communication. Jaufre et les genres narratifs occitans en Italie ». Comunicazione e propaganda nei secoli XII e XIII. Atti del convegno internazionale (Messina, 24-26 maggio 2007), éd. R. Castano, F. Latella et T. Sorrenti, Roma : Viella, 2007, pp. 431-442

- Lee, Charmaine. « Cavalleria e narrative occitana ». La letteratura cavalleresca dalle "chansons de geste" alla "Gerusalemme liberata". Atti del II Convegno internazionale di studi, Certaldo Alto, 21-23 giugno 2007, éd. Charmaine Lee, Ospedaletto, Pacini (Ricerca), 2008, pp. 59-76

- Lejeune, Rita. « La date du roman de Jaufré ». Le Moyen âge, 54, 1948, pp. 257-295

- Lejeune, Rita, « À propos de la datation de Jaufré. Le roman de Jaufré, source de Chrétien de Troyes ». Revue belge de philologie et d'histoire, 21, 1953, pp. 717-747

- Limentani, Alberto. Due studi di narrativa provenzale (Flamenca e Jaufré). Venezia : Stamperia di Venezia, 1962, pp. 51-112

- Limentani, Alberto. L'eccezione narrative. La Provenza medievale e l'arte del racconto. Torino, 1977, pp. 102-110

- Lorenzo Gradín, Pilar. « Jaufre o el orden ambiguo ». De l'aventure épique à l'aventure romanesque. Mélanges offerts à André de Mandach par ses amis, collègues et élèves, éd. Jacques Chocheyras, Bern : Lang, 1997, pp. 201-219

- Martineau, Anne. Le nain et le chevalier. Essai sur les nains français du Moyen âge, Paris : Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, Traditions et croyances, 2003, 286 p.

- Ménard, Philippe. « La tête maléfique dans la littérature médiévale : étude d'une croyance magique ». Rewards and Punishments in the Arthurian Romances and Lyric Poetry of Mediaeval France, éd. Peter V. Davies et Angus J. Kennedy, Cambridge, Brewer, Arthurian Studies, 17, 1987, pp. 89-99

- Nelli, René, Lavaud, René. « Aux origines du roman psychologique : examen du Roman de Jaufré ». Cahiers du Sud, 44, 1956-1957, pp. 171-178

- Paris, Gaston. « Romans en vers du cycle de la Table ronde », Histoire littéraire de la France, Paris : Imprimerie nationale, t. 30, 1888, pp. 215-217

- Pickford, Cedric Edward. « Les éditions imprimées de romans arthuriens en prose antérieures à 1600 ». Bulletin bibliographique de la Société internationale arthurienne, 13, 1961, pp. 99-109

- Pinkernell, Gert. « Zur Datierung des provenzalischen Jaufré-Romans ». Zeitschrift für romanische Philologie, 88, 1972, pp. 105-110

- Pinkernell, Gert. « Realismus (v. 1-6234) und Märchenhaftigkeit (v. 6235-10956) in der Zeitstruktur des provenzalischen Jaufré-Romans : ein Beitrag zur Stützung der Zwei-Verfasser-Theorie ». Germanisch-romanische Monatsschrift, n. s., 53, 1972, pp. 257-272

- Pirot, François. Recherches sur les connaissances littéraires des troubadours occitans et catalans des XIIes et XIIIe siècles. Barcelona : Real Academia de Buenas Letras, 1972, pp. 498-506

- Pontecorvo, Aurelia. « Una fonte del Jaufre », Archivum romanicum, 22, 1938, pp. 399-401

- Raynouard, François. Choix de poésies originales des troubadours. Paris : Firmin Didot, 1816-1821, t. 2, pp. 285-293

- Remy, Paul. « À propos de la datation du roman de Jaufré ». Revue belge de philologie et d'histoire, 28 : 3-4, 1950, pp. 1349-1377

- Remy, Paul. « Jaufré ». Arthurian Literature of the Middle Ages, éd. Roger S. Loomis, Oxford : Clarendon Press, 1959, pp. 400-405

- Remy, Paul. « Plaintes sur la déchéance des mœurs dans Jaufré et Flamenca ». Romanica Gandensia, 16, 1976, pp. 175-193

- Riquer, Martín de. « Los problemas del roman provenzal de Jaufré ». Recueil de travaux offerts à M. Clovis Brunel par ses amis, collègues et élèves, Paris : Société de l'École des chartes, Mémoires et Documents, 12, 1955, t. 2, pp. 435-461

- Saly, Antoinette, « Jaufré, lo fil Dozon, et Girflet, fils de Do ». Studia occitanica in memoriam P. Remy, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1986, t. 2, pp. 179-188

- Schmolke-Hasselmann, Beate. « Der französische Artusroman in Versen nach Chrétien de Troyes ». Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 57, 1983, pp. 415-430

- Schulze-Busacker, Elisabeth. « Étude typologique de la complainte des morts dans le roman arthurien en vers du XIIe au XIVe siècle ». An Arthurian Tapestry : Essays in Memory of Lewis Thorpe, éd. Kenneth Varty, Glasgow : University of Glasgow, 1981, pp. 54-68

- Serper, Arié. « Giraut de Bornelh et Jaufré ». Revue des langues romanes, 86, 1982, pp. 293-304 — Réimpr. dans Mélanges de langue et de littérature occitanes en hommage à Pierre Bec, Poitiers : Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, 1991, pp. 531-539

- Southworth, Marie-José. Étude comparée de quatre romans médiévaux: Jaufré, Fergus, Durmart, Blancandin. Paris : Nizet, 1973, 189 p.

- Spence, Sarah. « Authority and will in the Jaufré, Guillaume IX and Raimbaut d'Aurenga ». Medieval Perspectives, 2, 1987, pp. 105-112

- Stimming, Albert. « Über den Verfasser des Roman de Jaufre ». Zeitschrift für romanische Philologie, 12, 1888, pp. 323-347. Accéder au texte numérisé

- Valentini, Andrea. « L'ironie et le genre. Spécificité du héros dans le roman occitan de Jaufré ». L'homme en tous genres. Masculinités, textes et contextes, éd. Gary Ferguson, numéro thématique d'Itinéraires. Littérature, textes, cultures, publication du Centre d'étude « Nouveaux espaces littéraires », Université de Paris 13, 1, 2008, pp. 35-47

- Van Beysterveldt, Antony. « El roman de Jaufré y la Cronica de Tablante de Ricamonte ». Studia occitanica in memoriam P. Remy, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1986, t. 2, pp. 203-210

- Wais, K. « Brunissen in Jaufre und die Tradition Brünhild/Brunehaut ». Studia occitanica in memoriam P. Remy, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1986, t. 2, pp. 211-232

- Woledge, Brian. Bibliographie des romans et nouvelles en prose française antérieurs à 1500. Genève : Droz ; Lill : Giard, Publications romanes et françaises, 42, 1954, p. 61

Définition

On désigne par le terme de « chansonnier » (cançonièr en occitan) des recueils manuscrits de « chansons », poésies des troubadours d’expression occitane, compilés et rédigés entre le milieu du XIIIe et le milieu du XIVe siècle.

Les chansonniers occitans - parfois appelés « chansonniers provençaux » selon la tradition philologique du XIXe siècle - forment des recueils de la lyrique occitane des XIIe et XIIIe siècles, ordonnés par un créateur, qui est parfois un troubadour, mais dans la très grande majorité des cas un « collectionneur » ou « compilateur » selon un projet anthologique : le plus souvent par genre (cansos, sirventes, tensos et partimens, etc.) et, à l’intérieur de chaque genre, par troubadour ainsi élevés au rang d’ « auteur », que le compilateur peut présenter par une biographie (vida) et une explication de son poème (razo).

Un chansonnier n’est pas à proprement parler un recueil fidèle de l’art des troubadours mais « constitue une délimitation, voire une organisation particulière du corpus de la poésie lyrique des troubadours, pourvue d’un sens historique et culturel même par rapport à l’ensemble de la tradition1».

Pour autant, les 40 chansonniers occitans conservés, auxquels il faut ajouter les copies et les citations de troubadours dans d’autres œuvres (manuscrits dits « de la tradition indirecte »), constituent le conservatoire de la lyrique occitane des XIIe et XIIIe siècle, ayant transmis 2542 poèmes attribués à 460 troubadours connus auxquels il convient d’ajouter les œuvres anonymes. Le nombre de ces dernières n’est à ce jour pas déterminé, les sources variant d’environ 250 à quelques dizaines.

Autres appellations

< chansonniers provençaux

< chansonniers limousins

La tradition philologique du XIXe siècle fit de « provençal » l’adjectif désignant le domaine de l’ancien occitan dans son ensemble, reprenant l’appellation italienne qui, dès le Moyen Âge la désignait par proensal (provenzale), en référence à la provincia romana (Gaule meridionale). Les termes de « provençal » et « ancien provençal » sont aujourd’hui abandonnés au profit de « occitan » afin de ne pas créer d’ambiguïté avec la région de la Provence historique ou actuelle et avec le dialecte occitan provençal.

Une appellation plus ancienne et moins répandue qualifie également ces chansonniers de « limousins » principalement à cause du nombre important de troubadours issus de cette région. Elle fut néanmoins assez rapidement délaissée.

Caractéristiques matérielles des chansonniers

Les chansonniers occitans forment le plus important corpus littéraire médiéval du domaine occitan avec 40 manuscrits (chansonniers originaux complets ou fragmentaires, et copies de chansonniers perdus), et plus d’une centaine si l’on compte les copies de chansonniers.[imatge id=21645]

Ce corpus présente des documents très divers, souvent sur parchemin (34 sur 40), de formats et de contenus très différents, allant du chansonnier précieux, de grand format, très soigné et miniaturé, contenant un grand nombre de poésies présentées selon une organisation rigoureuse, à des chansonniers de formats plus petits, moins précieux et moins volumineux.

Les chansonniers les plus soignés peuvent contenir des miniatures, souvent des initiales historiées (représentations d’un personnage dans les initiales les plus importantes du texte) contenant le portrait stéréotypé de chaque troubadour représenté d’après sa vida. Ils sont pour la plupart parés d’attributs qui les situent socialement : en arme ou à cheval, en costume noble, clérical ou populaire. On remarque une majorité de troubadours nobles (chansonniers A, I, H et K).

Le chansonnier R suggère une image plus facétieuse de la poésie des troubadours avec ses initiales qui se terminent en tête grotesques de jongleur, d’oiseaux et de chimères.

Les chansonniers musicaux

[imatge id=21646] Quelques chansonniers contiennent également des notations mélodiques. Ces chansons ont pour principal sujet l’amour, exprimé avec magnificence dans le genre de la canso. Cette louange poétique de la femme aimée est magnifiée par le troubadour par sa capacité à « trouver » une ingénieuse combinaison entre mots et musique. De cette poésie chantée, seuls 4 chansonniers ont conservé une notation musicale de la mélodie (1/10e seulement des textes de troubadours comportent une mélodie) : R, BnF fr. 22543 ; G, Milan, Bibl. Ambr., R 71 sup. ; W, BnF fr. 844 ; X, BnF fr. 20050. Dans les chansonniers musicaux, seule la mélodie de la première strophe est notée.

L’ensemble des mélodies des chansonniers a fait l’objet de deux grandes éditions scientifiques. D’abord par Ismael Fernández de la Cuesta et Robert Lafont dans Las cançons dels trobadors édité par l’Institut d’Estudis Occitans en 1979 puis par Hendrik Van der Werf dans The Extant Troubadour Melodies édité par Rochester en 1984.

L’ensemble du corpus des chansons avec notation mélodique a fait l’objet d’un travail de recherche, d’interprétation et d’enregistrement par le Troubadour Art Ensemble dirigé par Gérard Zuchetto. Ce travail, La Tròba, a été publié entre 2006 à 2011.

Datation et provenance

Si les chansonniers occitans ont permis de conserver et transmettre la poésie lyrique des XIIe et XIIIe siècles, influençant la poésie lyrique européenne dans son ensemble et devenant à partir du XVIe siècle (Jean de Nostredame) et surtout du XIXe siècle (Rochegude, Raynouard, Bartsch, Meyer, Jeanroy, etc.) un objet d’étude international, les chansonniers ne reflètent en réalité la lyrique occitane des troubadours qu’avec un certain décalage. [imatge id=11274]

D’abord parce que l’entreprise de compilation a fixé par écrit une poésie qui était chantée et vivante. Elle est le fait d’un compilateur collectionneur de chansons de troubadours, et non des troubadours eux-mêmes à quelques exceptions près. Laura Kendrick a par exemple noté que les poésies du premier des troubadours Guilhem IX duc d’Aquitaine, sans doute jugées trop grivoises, ne sont jamais placées en tête voire ne figurent pas du tout dans les plus anciens chansonniers : « Le rôle des compilateurs des XIIIe et XIVe siècles a été de recadrer d’une manière plus valorisante les images que les troubadours des premières générations ont données d’eux-mêmes et de leur art ». Ainsi, comme le note Jean-Baptiste Camps « chaque chansonnier se veut une redéfinition, voire une recréation, du corpus de la littérature occitane, et porte en lui des traces assez fortes d’un projet. »

Ensuite les chansonniers sont produits avec un décalage chronologique, dans une période comprise entre 1250 et 1350 tandis que les troubadours sont actifs des années 1200 aux années 1300 environ. La lyrique des troubadours est ainsi compilée et mise à l’écrit dans un contexte de déclin, puis de disparition, les chansonniers devenant des livres-conservatoires comme le note Jean-Baptiste Camps : « Pour la plupart rédigés aux dernières heures de gloire de la lyrique occitane, ils fixent et donnent une forme achevée, une interprétation, à ce qui était une tradition vivante, chamarrée, et souvent bien peu sage. Ils en font un objet de connaissance, tandis que cette lyrique devient peu à peu une littérature pour spécialistes, pour érudits. »

Le dernier décalage est lui géographique. En effet, une grande partie des chansonniers conservés est le fruit de la migration des troubadours à la recherche d’un nouveau patronage : Marcabru partira pour la cour de Barcelone, Peire Vidal en Espagne, d’autre en France du Nord. C’est ensuite l’Italie qui au cours du XIIIe siècle recueillera de nombreux troubadours. Raimbaut de Vaqueyras est ainsi le premier à franchir les Alpes, aux alentours de 1191, et à se fixer auprès de Boniface de Montferrat. Nombre l’imiteront, probablement en grande partie en raison de la croisade contre les Albigeois. Parmi les chansonniers modernes plus de la moitié sont ainsi produits en Italie du Nord. François Zufferey a pu noter que ces décalages brouillent considérablement notre perception de la lyrique des troubadours, comme par exemple la koinè, unité linguistique des textes occitans médiévaux quelle que soit l’origine de leur auteur. Celle-ci pourrait ainsi être davantage issue du fait du compilateur.

Selon Laura Kendrick cette théorie pourrait d’ailleurs être prolongée. Pour elle, ces quelques exemples suggèrent que les compilateurs de la poésie des troubadours ont pu prendre modèle sur certaines compilations de textes bibliques classiques pour leur mise en page ainsi que leur appareil visuel.

Classement et sigles

La bibliographie contemporaine des chansonniers occitans médiévaux est établie à partir de deux types de sources. D’une part les manuscrits témoins, qui ne contiennent que les textes lyriques des troubadours, et d’autre part les manuscrits qui citent ces textes comme celui du Breviari d’amour par exemple.

Aussi il fut nécessaire depuis les débuts de l’étude de ce corpus de classer ces manuscrits anciens afin de constituer des ensembles les plus cohérents possible. La première personne a effectuer un travail de ce type est le romaniste Paul Meyer dans Les derniers troubadours de Provence publié en 1871, il y propose un système de classement basé sur le lieu de dépôt des chansonniers mais ce système ne sera pas suivi par ses confrères. C’est en fait l’allemand Karl Bartsch dans son Grundriss zur Geschichte der provenzalischen Literatur publié en 1872 qui pose les jalons de classement contemporain des chansonniers provençaux. Ce premier travail sera plusieurs fois amélioré en suite des progrès de la recherche sur la matière médiévale occitane. D’abord par Alfred Jeanroy dans sa Bibliographie sommaire des chansonniers provençaux parue en 1916, puis par Alfred Pillet et Heny Carstens dans Bibliographie der troubadours en 1933, peu après par Clovis Brunel dans sa Bibliographie des manuscrits littéraires en ancien provençal parue en 1935 et enfin par François Zufferey dans sa Bibliographie des poètes provençaux des XIVe et XVe siècles paru en 1981.

Le corpus défini, l’emploi de sigles a été adopté afin de définir chaque manuscrit spécifiquement. Ceci afin de pallier à l’absence d'appellation sur chaque manuscrit. Nombre d’entre eux ne possédant pas de titre ou n’étant que fragmentaire. Ainsi Karl Bartsch distingue d’abord les manuscrits en fonction de la nature de leur matériau de fabrication, appliquant des appellations par lettre latine majuscule (exemple : manuscrit A) se réfèrent aux manuscrits en parchemin tandis que les appellations par lettre latine minuscule (exemple : manuscrit a) se réfèrent aux manuscrits en papier. Cette proposition de dénomination sera par la suite étoffée par chaque bibliographe et aujourd’hui encore les modifications basées sur ce système sont possible. Néanmoins, il convient de distinguer :

- ces appellations, propres aux romanistes, pouvant parfois être reprises par les établissements de conservation (exemple le chansonnier K de la BNF)

- les appellations employées par les établissements de conservation et qui reprennent parfois les lettres de l’alphabet.

En 1935, Clovis Brunel répertorie par une étude minutieuse 376 manuscrits dans sa Bibliographie des manuscrits littéraires en ancien provençal distinguant ainsi 95 chansonniers, aujourd’hui le classement de François Zufferey recense 40 chansonniers occitans, ceci par la mise à l’écart des copies multiples de certaines pièces, des chansonniers français et catalans et par une définition plus stricte du chansonnier comme émanation de la lyrique des troubadours.

Liste des chansonniers occitans

Cette liste a été établie par François Zufferey dans ses Recherches linguistiques sur les chansonniers provençaux.

Chansonniers en parchemin :

A = Fin du XIIIe siècle, Vénétie (copistes probablement auvergnats)

Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, vat. lat. 5232 -> Voir le manuscrit en ligne

B = Fin du XIIIe siècle, Haute-Auvergne

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 1592 -> Voir le manuscrit en ligne

C = XIVe siècle, région de Narbonne

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 856 -> Voir le manuscrit en ligne

D = 1254, Vénétie

Modène, Biblioteca Estense, α . R. 4. 4 -> Télécharger le .pdf du manuscrit

E = XIVe siècle, région comprise entre Béziers et Montpellier

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 1749 -> Voir le manuscrit en ligne

F = Vénétie

Rome, Biblioteca Chigiana, Chigi L. IV. 106

G = Origine possible : Lombardie

Milan, Biblioteca Ambrosiana, R 71 sup. -> Voir le manuscrit en ligne (accès payant, 5€ pour 24 heures d’accès)

H = Vénétie

Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, vat.lat. 3207

I = Début du XIVe siècle, Vénétie

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 854 -> Voir le manuscrit en ligne

J = Réalisé à la fin du XIIIe siècle ou au XIVe siècle, probablement à Nimes

Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. Sopp. F. IV. 776

K = Début du XIVe siècle, Vénétie

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 12473 -> Voir le manuscrit en ligne

L = origine possible : Lombardie

Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, vat. lat. 3206

M = origine possible : Lombardie

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 12474 -> Voir le manuscrit en ligne

N = Origine possible : Mantoue

New York, Pierpont Morgan Library, 819 -> Voir le manuscrit en ligne

O = Vénétie (copistes italiens et Jacques Teissier, de Tarascon)

Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, vat. lat. 3208

P = 1310, Vénétie ou Toscane

Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, XLI. 42

Q = Lombardie, peut-être Pavie ou Crémone

Florence, Biblioteca Riccardiana, 2909

R = Début du XIVe siècle, origine possible : Toulouse

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 22543 -> Voir le manuscrit en ligne

S = Origines possibles : Vénétie ou Toscane

Oxford, Bodleian Library , Douce 269

T = XVe siècle, Vénétie

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 15211 -> Voir le manuscrit en ligne

U = Origines possibles : Vénétie ou Toscane

Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, XLI. 43

V = 1268, réalisé en Catalogne ou par des copistes catalans

Venise, Biblioteca Nazionale Marciana, fr. App. cod. XI

Y = XIVe siècle, réalisé par un copiste italien dans le Nord de la France

Copenhague, Bibliothèque Royale, Thott 1087

Z = XIVe siècle, réalisé en Catalogne ou par des copistes catalans, sur un modèle italien

Barcelone, Biblioteca de Catalunya, 146 -> Voir le manuscrit en ligne

Fragments :

A’ = Fin du XIIIe siècle, Vénétie (copistes probablement auvergnats)

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 12474 (fol. 269) [= fol. 71] -> Voir le feuillet en ligne

Ravenne, Biblioteca Classensa, 165 [= fol. 88]

K’ = Début du XIVe, Vénétie

Udine, Biblioteca Arcivescovile, Cod. frag. I, 265

K’’ = Début du XIVe, Vénétie

Paris, Bibliothèque Nationale de France, naf. 23789 -> Voir le manuscrit en ligne

m = Vénétie

La Haye, Bibliothèque Royale, 135 F 28 [= cah. III]

Milan, Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza [= cah. VI]

p = XIIIe ou XIVe siècle, Languedoc oriental ou Provence

Perpignan, Bibliothèque Municipale, 128 -> Voir le manuscrit en ligne

r = Lombardie

Florence, Biblioteca Riccardiana, 294

s = Lombardie

Sienne, Archivio di Stato, C 60 (int. 4)

x = Vénétie

Rome, Biblioteca Nazionale Centrale, Vitt. Em. 1119

y = Vénétie

Sondrio, Archivio di Stato, Romegialli [me, Coll. Paolo Gaffuri]

z = Vénétie

Bologne, Archivio di Stato

Chansonniers en papier :

c = XVe siècle, origines possibles : Vénétie ou Toscane

Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, XC inf. 26

f = Début du XIVe siècle, Provence, probablement Arles

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 12472 -> Voir le manuscrit en ligne

Copies (en papier) de chansonniers perdus :

a = Manuscrit du XIVe siècle perdu, copie du début du XVIe siècle, faite à Florence par Jacques Teissier, de Tarascon

“chansonnier de Bernart Amoros” reconstitué à l’aide des sources suivantes :

Florence, Biblioteca Riccardiana, 2814 (fol. 1-132)

Modène, Biblioteca Estense, γ. N. 8. 4. 11, 12, 13 -> Télécharger le .pdf du manuscrit

Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, Pal. 1198

b = Manuscrit du XIIIe siècle perdu, copie du XVIe siècle, faite par le copiste Barbieri

chansonnier de Miquel de la Tor reconstitué à l’aide des sources suivantes :

Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 4087 (fol. 9-53)

Barbieri, Giovanni Maria. Dell'Origine della poesia rimata opera di Giammaria Barbieri... Pubblicata ora per la prima volta e con annotazioni illustrata dal cav. ab. Girolamo Tiraboschi. Modène : Presso la Societa tipografica, 1790

Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 3965

d = XVIe siècle, origine possible : Vénétie

Berlin, Staatsbibliothek, Phillipps 1910

e = XVIe siècle, origine possible : Lombardie, sur un modèle languedocien occidental

Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 7182

1. Stefano Asperti, « Répertoires et attributions : une réflexion sur le système de classification des textes dans le domaine de la poésie des troubadours », dans Contacts de langues, de civilisation et intertextualité. IIIe Congrès international de l’association d’études occitanes, t. II, Montpellier, 1992, p. 592↑

Langues-sœurs parfaitement intercompréhensibles, le catalan et l’occitan partagent un brillant héritage littéraire, celui des troubadours et de la littérature courtoise du Moyen-Âge. Face à une relégation officielle des deux langues dans le domaine de l’oralité, les félibres comme les catalanistes vont engager une bataille de l’écrit qui donne lieu à une floraison de publications périodiques : almanachs, revues, journaux, etc.

Les premières revues occitanes du Languedoc-Roussillon

Pour le Félibrige naissant les journaux et revues vont constituer un moyen privilégié de propagation de normes d’écriture, d’une pensée de l’unité de la langue malgré la diversité des dialectes régionaux, de la valeur esthétique et littéraire de l’expression d’oc, de revendications pour la reconnaissance officielle face à une politique “d’éradication des patois” à son apogée sous la IIIe République.

Proche culturellement et linguistiquement de la Provence, c’est Nîmes qui est la première tête de pont de la renaissance félibréenne en Languedoc-Roussillon, et voit paraître dès 1876 un journal hebdomadaire, Dominique qui devient La Cigalo d’or en 1877. Il s’impose comme une des plus importantes revues littéraires occitanes et fait connaître les textes de grandes plumes de la fin du XIXe siècle, comme Théodore Aubanel, le “Musset provençal”, qui y publie pour la première fois les sensuelles Fiho d'Avignoun, qui lui valent une condamnation de l'Église.

Fleurissent également dans toute la région des revues d’intérêt plus local, organes de défense et illustration de chaque “petite patrie” de la grande Occitanie rêvée et chantée par les écrivains de la renaissance occitane. Ces revues qui mêlent littérature, arts et traditions populaires sont aussi les organes d’information des activités du mouvement félibréen, elles sont publiées par des “escolos” (écoles) locales. Pour la région de Montpellier, c’est La Campana de Magalouna, qui publie 437 numéros entre 1892 et 1933. Béziers prend naturellement son animal totémique pour emblème avec Lou Camel créé en 1904 tandis que Narbonne aura de 1911 à 1949 sa Cigalo Narbouneso.

Le Roussillon catalanophone connaît quant à lui la double influence de la Renaixença et de l’activité félibréenne. C’est d’ailleurs dans le plus pur schéma félibréen, que “l’escola del Canigó” (école du Canigou) fonde la revue Montanyes Regalades : revista tradicionalista del rosselló à partir de 1915 en opposition à la Revue catalane, déjà engagée dans le modernisme catalan parti de Barcelone.

Titre numérisés accessibles sur La Plateforme de la Région Languedoc-Roussillon :

- Camel (Lou)

Journal risoulhè è artistiqué, bado cado quinzéno

Lou Camel est un journal bimensuel publié à Béziers de 1904 à 1906 puis de 1922 à 1927. Le journal est publié en occitan, son premier directeur est Laurent Hot, les principaux collaborateurs sont René Fournier, Jean Laurès, Pierre-J. Bédard, Melchior Barthes, Félix Niel.

Emile Barthe (1874-1939), félibre majoral, en devient directeur en 1922 et installe son siège chez lui au Café des félibres sur les allées Paul Riquet.

Lou Camel est le journal humoristique, littéraire et artistique des félibres biterrois. Il contient des chroniques, feuilletons, pièces, actualités, brèves et extraits des œuvres d’auteurs biterrois. Il contient des publicités. Tiré à 300 exemplaires à sa parution, il atteint 3000 au bout de 2 ans.

- Campana de Magalouna (La) / Lou Souc de Nadau

Journal poupulàri que parei lou 1è e lou 15 de toutes lous meses

Journal bimensuel publié à Montpellier de 1892 à 1933, soit 437 numéros, (avec plusieurs interruptions) par François Dezeuze (1871-1949, dit l’Escoutaïre) et Edouard Marsal (1845-1929). La Campana de Magalouna est un journal populaire, Lou Souc de Nadau est le titre de son supplément de Noël.

Chaque numéro, entièrement rédigé en occitan, contient une chronique, des poèmes, des textes sur l’histoire littéraire de la région, des chansons, des devinettes ainsi que des publicités.

Max Rouquette y publiera son premier texte à l’âge de 19 ans, en 1927, Lou paure ome e la Crous sous le pseudonyme de Max Cantagril.

- Cigalo narbouneso (La)

Revisto artistico, literario e risouliero

Revue mensuelle publiée à Narbonne de 1911 à 1949 par l’école félibréenne “La Cigalo Narbouneso”. Fondée par Paul Albarel (1873-1929), ses principaux contributeurs sont Charles Pelissier, Etienne Barraillé, Jules Azema.

- Dominique (devient La Cigalo d’or)

Journau dóu Gai-Sabé espelissént lou dimenche, publica pèr li felibre de l’escolo de Nimes

Journal hebdomadaire publié à Nîmes en 1876, Louis Roumieux (1829-1894) en est le rédacteur en chef. La publication, suspendue pendant plusieurs mois en raison de démêlés avec la censure, reprend en avril 1877 sous un autre nom : La Cigalo d'or. Le journal disparaît en septembre 1877, au bout de 52 numéros, pour des raisons financières. Alcide Blavet et Albert Arnavielle avec le concours de Louis Roumieux remontent La Cigalo d'or en avril 1889. Elle devient alors l'organe officiel des Maintenances de Languedoc et d'Aquitaine et est publiée à Montpellier.

C'est dans la Cigalo d'or que Li Fiho d'Avignoun de Théodore Aubanel parait pour la première fois. De nombreux félibres de renom y collaborèrent. Il contient de la poésie, des contes, pièces de théâtre, des proverbes, des billets d'humour, des chansons, des fables, etc. Des débats émaillent certains numéros entre les partisans de la terminaison provençale en « o » et les partisans de la terminaison languedocienne en « a ». Les principaux contributeurs sont : Louis Roumieux, Albert Arnavielle, Alcide Blavet, Antonin Glaize, Théodore Aubanel.

- Montanyes Regalades

revista tradicionalista del rosselló

Perpinya, 1915-1923

Publication en catalan et en français de l’Escola del Canigó (école felibréenne)

>> Consultez l'ensemble de ces revues sur la Plateforme Languedoc-Roussillon

Résumé

Recueil de « cansos », « tensos » et « vidas » de troubadours : copie moderne de textes issus du chansonnier occitan I (BnF, fr. 854).

Autres version du titre

Chansonnier de Béziers (Brunel-Lobrichon, 1987; Hershon, 2010)

Chansonnier Galaup de Chasteuil [forme erronée, attribution fautive]

Manuscrit de Chasteuil-Gallaup (Raynouard, Choix des poésies des troubadours) [forme erronée, attribution fautive]

Description physique

1 vol. ms in f° (335 x 215 mm). p. 1-223 [224-272] p.

Reliure

Reliure vélin XVIIe siècle, portant armoiries dorées au centre. Marque de l’emplacement des deux liens de fermeture (coupés). Dos long compartimenté portant le monogramme « MDSV ».

Les armes (au centre des deux plats) : « écartelé aux 1 et 4 d’azur à la fasce d’or, accompagnée de trois colonnes du même ; aux 2 et 3 de gueules à une foi parée d’argent, en fasce, mouvante des flancs de l’écu » sont celles de Méry de Vic1.

L'intérieur de la reliure est renforcé par un fragment d'imprimé moderne portant le titre : Conclusiones logico-morales... qui pourrait provenir d'une des thèses publiées sous ce titre en 1668-1669. La reliure a donc pu être réalisée, réutilisée ou restaurée après la mort de Méry de Vic.

Papier

Le volume est constitué de 129 feuillets in folio, paginés de la page 1 à la page 223 et non paginés à la suite [224-272], réunis par cahiers de 6 feuillets.

Le relevé des filigranes laisse apparaître cinq marques qui permettent de distinguer deux étapes dans la conception de l'ouvrage: la copie des textes du chansonnier occitan puis la dernière partie du recueil (pages vierges et tables).

Marques d'appartenances

- Méry de Vic (v. 1555-1622) : reliure armoriée

- Fauris de Saint-Vincent (1750-1819) : ex-libris manuscrit

- Henri-Joseph de Thomassin de Mazaugues (1684-1743) : notes manuscrites

- Louis Leconte Libraire expert 73 rue des Saints Pères Paris VIe.

- CIRDÒC-Mediatèca occitana – ms. 13.

Possesseurs

En 1701, Pierre de Galaup de Chasteuil (1644-1727) cite dans son Discours sur les arcs triomphaux dressés en la ville d'Aix...1 : « un manuscrit qu'Hubert de Gallaup, avocat général en ce parlement [d'Aix] mon frère, fit transcrire sur celuy qui est dans la bibliothèque du Louvre, contenant la vie et les œuvres de nos troubadours provençaux... ». Cette mention fit attribuer à Hubert de Galaup de Chasteuil (1624-1679) le manuscrit par les premiers romanistes. Mais la copie Galaup de Chasteuil a été identifiée par M. Bruno Marty au sein des collections de la Bibliothèque Inguimbertine de Carpentras (ms. 376). Bien que signalé par Pierre de Galaup comme une copie directe du chansonnier de la Bibliothèque du Louvre (aujourd’hui I, BnF fr. 854), le ms. 13, s'il a bien appartenu à Méry de Vic, serait antérieur et pourrait avoir servi d'intermédiaire à la copie Galaup de Chasteuil.

1/ Méry de Vic Sarred (1560-1622)

Les armes comme le style de la reliure semblent indiquer que la copie a été réalisée pour Méry de Vic qui aurait été son premier propriétaire. Méry de Vic, né vers 1555/60, de Raymond de Vic et de la comtesse de Sarred, est aussi appelé Méry de Vic Sarred (monogramme au dos du volume : MDVS). Maître des requêtes en 1581, président au Parlement de Toulouse en 1597, conseiller d’État, Intendant de Guyenne, diplomate, Garde des Sceaux en 1622 et grand bibliophile; mort en 1622.

2/ Henri-Joseph de Thomassin de Mazaugues (1684-1743)

Entre le milieu du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, aucune marque d'appartenance certaine ne nous permet d'identifier les différents possesseurs du manuscrit. Une lettre adressée par Fauris de Saint-Vincens à Raynouard le 20 mars 1816 signale que le manuscrit, qui est alors en sa possession, lui vient d'Henri-Joseph de Thomassin de Mazaugues. Fauris de Saint-Vincens le tenait peut-être de son beau-père Louis de Trimond-Puimichel (Brunel-Lobrichon 141).

Il aurait appartenu auparavant, selon Fauris de Saint-Vincens, à « M. de Galaup de Chasteuil » (Pierre de Galaup de Chasteuil). Raynouard, à sa suite, cite le manuscrit parmi les sources de son Choix de poésies... et attribue le recueil à Galaup de Chasteuil, petit-neveu de Peiresc qui avait entrepris une Histoire de la littérature provençale afin de renouveler l'historiographie de Jean de Nostredame, jugée pleine d'erreurs.

L'écriture de Mazaugues, sous forme de mentions marginales dans le manuscrit (p. 81, 109, 219-223) est relevée par G. Clément-Simon.

3/ Alexandre de Fauris de Saint-Vincens (1750-1819)

C'est Fauris de Saint-Vincens, Président à mortier au Parlement d'Aix et féru de littérature provençale, qui le fait connaître à Raynouard (lettre du 20 mars 1816). La description du manuscrit correspond à celle du ms. 13, exception faite du nombre de Vidas (relevé 97 au lieu de 99 par G Clément-Simon).

Le manuscrit confié à Raynouard resta en sa possession après son décès.

4/ François Just-Marie Raynouard (1761-1836)

Le romaniste Raynouard cite le manuscrit dans son Choix de poèsies originales des troubadours1. Le manuscrit est ensuite considéré comme perdu. On le retrouve en 1908 en possession de Gustave Cément-Simon dans la bibliothèque duquel « il reposait depuis de longues années ».

5/ Gustave Clément-Simon (1833-1937)

Clément-Simon achète le manuscrit au libraire Delaroque qui avait acquis une série de manuscrits provenant de la bibliothèque de Raynouard. Il en publie une étude en 1908 et l'identifie à la copie réalisée par Hubert de Galaup de Chasteuil attestée par son frère dans le Discours sur les arcs triomphaux...

En 1983 le manuscrit est acquis par le CIDO (aujourd'hui CIRDÒC) lors d'une vente aux enchères sous le n°213 (Louis Leconte Libraire expert). Il est aujourd'hui conservé sous la cote ms. 13

Note de contenu

Ce manuscrit est une copie abrégée et dans un ordre un peu différent du chansonnier (I) conservé à la BnF (Fr 854) (Brunel-Lobrichon, 1987).

Textes

Le volume contient deux parties distinctes :

I - une partie écrite, feuillets paginés (p. 1-223)

Pour la première partie, les pages sont numérotées à partir de la première feuille jusqu’à la page 223. Le texte s’organise en 2 parties :

p. 1-60 (60 pages) – contenant 52 Tensos1, s’achevant à la page 60 par l’annonce de « La Table des Tensons » qui n’y figure pas.

p. 61-223 (162 pages) – contenant 97 Vidas2. Les notices comportent une note biographique en occitan accompagnée d’une traduction en français en vis-à-vis (2 colonnes), suivies d’une note historique empruntée à Nostradamus (sur la largeur de la page) et complétée par les chansons dudit troubadour ou troubairitz (1 colonne).

Le texte écrit à plusieurs mains est disposé sur deux colonnes permettant une double écriture (complément ultérieur), ainsi qu’une pliure des pages ou cahiers avant reliure. Il est aéré de colonnes vides et d’emplacements laissés libres pour des illustrations ou commentaires à venir.

II - une partie de pages vierges ou écrites ultérieurement contenant les tables [feuillets non paginés p. 224-272].

Pour la seconde partie [p. 224-272], les feuillets non paginés à la suite du texte contiennent :

– la « Table alphabétique des pièces contenues dans ce manuscrit » (10 pages) écriture début XIXe siècle [p. 251-260]

– la « Table des noms des Troubadours contenus dans ce volume », (6 pages) [p. 263-268]

Illustrations

L’illustration faite de gravures découpées (20) ou dessins (4), rehaussés en couleur puis collés dans le texte qui viennent compléter les notices de certaines Vidas. On compte 24 illustrations, dont 20 de troubadours (musicien pour la première et personnages à cheval pour les autres) et 3 de troubairitz.

Liste des illustrations:

p. 61 – Peire d'Alverne (1)1 - dessin

p. 81 – Perdigon (8)

p. 82 – N'Aymeric de Piguillan (9)

p. 99 – Raymond Jordans Vescoms de Saint-Antoni (18)

p. 103 – Peyre Reimon de Tolosa (20)

p. 106 – Gui d'Usel (22)

p. 109 – Bonifass Calbo (24)

p. 110 – D'en Bertholome Corgi (25)

p. 114 – Guillems Ademars (27)

p. 116 – Guillem de Capestaing (28)

p. 119 – Peire de Maensac (30)

p. 124 – En Blacas (35)

p. 125 – En Blacasset (36)

p. 129 – Bertrand de Allamanon (38)

p. 135 – Guillem de Balaun (43)

p. 137 – Cadenet (45)

p. 139 – Marcabruse [48]

p. 145 – Bertrand del Poiet [51] dessin

p. 160 – Cercamons [62]

p. 167 – Pistoleta [67]

p. 178 – Lo Comte de Peitious [78]

et 3 de troubairitz :

p. 149 – Na Castelosa [55]

p. 171 – N'Asalais de Porcarages [71] dessin

p. 174 – La Comtessa de Dia [74] dessin

Une des illustrations a été arrachée (p. 134).

Note d’étude

Ce manuscrit inachevé a été écrit à plusieurs mains, vraisemblablement par plusieurs copistes qui ont chacun de leur coté, avancé le travail sur des feuillets, pliés pour le transport. Il a été complété et annoté à plusieurs époques. Les marques apparentes de pliures par cahiers ou feuillets d'une même écriture se remarquent alors qu'il n'en existe pas sur la page de garde et sur les pages non numérotées. Une fois rassemblés, les manuscrits des divers copistes ont été rognés et montés sous forme de cahiers cousus en un seul volume incluant pages de garde (p. 1-4) et pages d'attente pour les cahiers vierges en fin de volume [p. 224-272].

Dans la première partie:

– Pour les Tensos, chacun des copistes a relevé la numérotation des pièces transcrites, en chiffre romain de I à LII. Les feuillets ont été paginés par la suite. On relève la présence irrégulière (suivant les copistes) de réclames de fin de colonnes ou de fin de pages.

– Les Vidas ont été numérotées jusqu'à la p. 136 (n.44). Les feuillets de cette seconde partie ont été paginés à une date ultérieure par la main1 qui relève la Table des noms (II-D) en fin du volume La numérotation des Vidas suivantes sera complétée au XXe siècle (n.45-97).

Dans la seconde partie:

– La « Table alphabétique des pièces contenues dans ce manuscrit » est relevée au début du XIXe siècle dans l'espace restant [p. 251-260 ].

– La « Table des noms des Troubadours... » est vraisemblablement relevée au XVIIIe siècle en fin de volume [p. 263-268].

Les textes des Tensos plus homogènes2 semblent réalisés en un premier temps par plusieurs mains. L’annonce de la table qui n’y figure pas indique que la rédaction est incomplète.

Dans les Vidas, indépendamment des strates d'écritures contemporaines qui proviennent d'écriture partagées, on relève des annotations dans le texte qui datent à la fois du XVIIIe1, du XIXe et du XXe2 siècles.

Nous observons quelques variantes qui s’éloignent de la description donnée par G. Clément-Simon (p. 33)

Au titre des Tensons : « que an » pour « quan » (p.5)

Au titre des Vidas : « que son en aquest libre » pour « qui sont en a quest libre » (p. 61)

Dans les Vidas 99 articles sont mentionnés pour 97 relevés dans le texte.

Editions et traductions

- HERSHON, Cyril P., "Le chansonnier de Béziers, édition semi-diplomatique", La France Latine, n.150, 2010, p.5-298 ; n.152, 2011, p.7-184.

Ressources bibliographiques

- RAYNOUARD, François J.M., Choix des poésies originales des troubadours... Paris, Firmin Didot, 1816, Tome Premier, p. 440 (Cote CIRDOC : CAC 5260-1)

- CHABANEAU, Camille, Notes sur quelques manuscrits provençaux perdus ou égarés suivies de deux lettres inédites de Pierre de Chasteuil-Gallaup, Paris, Maisonneuve, 1886, 112 p. (p. 30-36) (Cote CIRDOC : CBO 1).

- CLEMENT-SIMON, Gustave, « Notice de quelques manuscrits d'une bibliothèque limousine », Bulletin de la Société Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze, T. XV, 1908 (Cote CIRDOC : CBC 563).

- PIROT, François, « Sur quelques chansonniers provençaux perdus ou égarés » dans : Mélanges de philologie romane dédiés à la mémoire de Jean Boutière (1899-1967) édités par Irénée Cluzel et François Pirot, Liège, 1971, p. 476-477. (Cote CIRDOC : CMC 18-1).

- BRUNEL-LOBRICHION, Geneviève, "Le chansonnier provençal conservé à Béziers", dans : Actes du premier congrès international de l'Association internationale d'études occitanes éd. Peter T. Ricketts, London, A.I.E.O, 1987, p. 139-147. (Cote CIRDOC : CMC 173).

- Patrimoine des bibliothèques de France, volume 7, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Paris, Payot, 1995, (Béziers, p. 58-65). (Cote CIRDOC : CUP 284-7).

- HERSHON, Cyril P., "Le chansonnier de Béziers, édition semi-diplomatique", La France Latine, n.150, 2010, p.5-298 ; n.152, 2011, p.7-184. (Cote CIRDOC : PER_E2).

Ressources numériques

- Chansons des troubadours [Chansonnier Méry de Vic], manuscrit 13 conservé au CIRDÒC

- Recueil des poésies des troubadours - BnF, Département des manuscrits, Français 854 sur Gallica

- CHABANEAU, Camille, Notes sur quelques manuscrits provençaux perdus ou égarés suivies de deux lettres inédites de Pierre de Chasteuil-Gallaup, Paris, Maisonneuve, 1886, 112 p. (p. 30-36) sur Gallica

- CLEMENT-SIMON, Gustave, « Notice de quelques manuscrits d'une bibliothèque limousine », Bulletin de la Société Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze, T. XV, 1908, sur Occitanica

Résumé

Au Moyen Âge la médecine et la chirurgie sont encore balbutiantes lorsque Abu Al-Qasim (v. 940-v. 1013), Albucasis en occident, débute la rédaction de son grand-œuvre, Al-Tasrif (nom complet : Kitab al-Tasrif li man 'ajaza 'ani at-T'aleef). Cet ouvrage, somme du savoir médical et chirurgical de son temps, bénéficie des recherches et expériences menées par le médecin d'Al-Andalus. Al-Tasrif va constituer durant des siècles une source de référence dans le milieu médical et universitaire, bien au-delà des frontières de la péninsule ibérique.

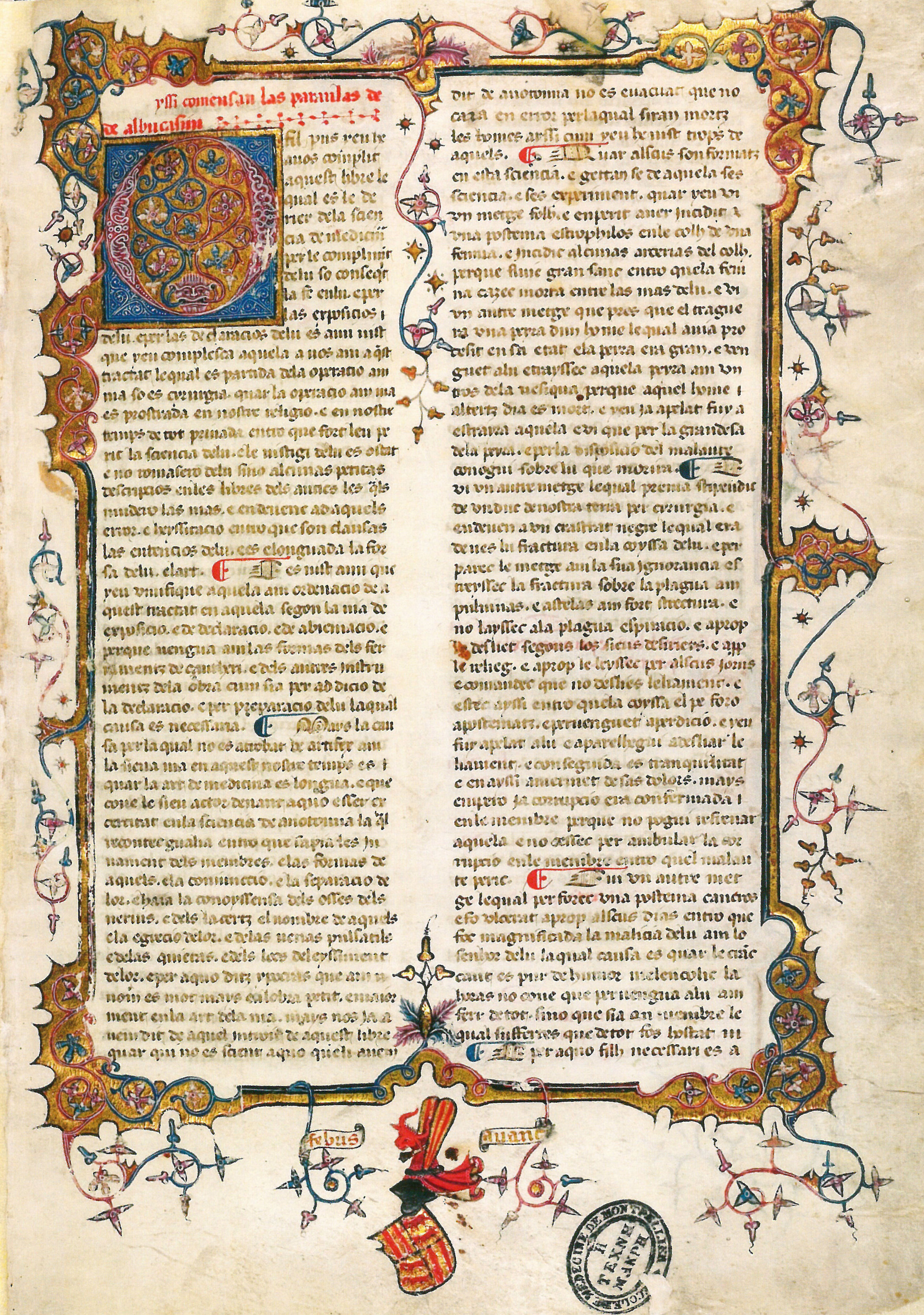

Les collections de la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier, ville à la longue tradition universitaire et médicale, conservent deux exemplaires de l'ouvrage, l'un dans sa version latine (le manuscrit H89), le second en occitan (le manuscrit H95), unique manuscrit de l'ouvrage d'Albucasis connu dans cette langue.

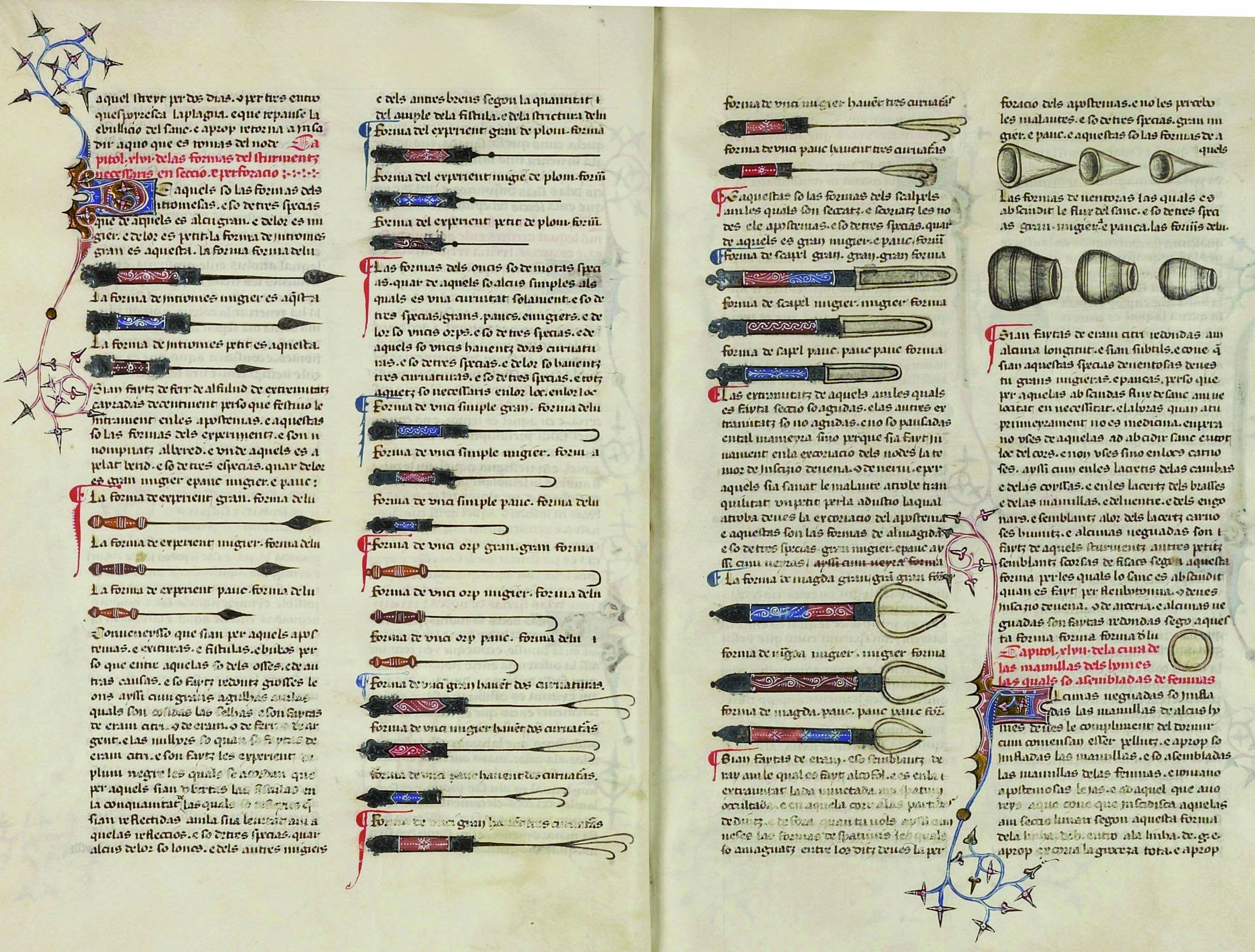

Le manuscrit H95 riche de 215 planches illustrées représentant quelques-uns des instruments chirurgicaux de l'époque, est un document précieux pour l'histoire et la linguistique occitanes. Sa paternité demeure pourtant source de questionnements. La commande de cet ouvrage serait attribuée à Gaston III de Foix-Béarn, plus connu sous le nom de Gaston Fébus ; à son père, Gaston II de Foix-Béarn ou bien à sa mère durant la quasi regence qu'elle administra après la mort de son mari. Ces hypothèses s'appuient sur les différentes marques produites sur le document et les inventaires de leurs héritiers.

Autres versions du titre :

< La Chirurgie d'Albucasis

< La Cyrurgia

< La Cirurgia

< L'Albucasis

Présentation du contenu

Manuscrit en parchemin de 70 feuillets à 2 colonnes, précédés et suivis de 3 feuillets de garde en papier moderne.

Daté de la seconde moitié du XIVe siècle, le manuscrit présente au bas de sa première page, un écusson aux armes de Foix et de Béarn, ainsi qu'une banderole portant le cri de guerre du comte Gaston III de Foix-Béarn (1343-1391).

Description complète : notice Calames http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=D01040719

Accéder au document numérisé : http://occitanica.eu/omeka/items/show/11898

Histoire du manuscrit et possesseurs successifs

Les origines du manuscrit H95, unique exemplaire connu d'Al-Tasrif en occitan, aujourd'hui conservé par la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier, demeurent sujettes à caution.

La liste suivante, qui indique l'histoire du manuscrit sur la base des études les plus récentes, est donc susceptible d'évoluer.

1/ Les vicomtes de Foix-Béarn, Gaston II et Gaston III

Divers éléments concourent à attribuer la paternité du manuscrit H95 aux vicomtes de Béarn : Gaston II (1308-1343) ou plus probablement son fils Gaston III (1343-1391), plus connu sous le nom de Gaston Fébus.

Daté de la seconde moitié du XIVe siècle, le manuscrit présente au bas de sa première page un écusson aux armes de Foix et de Béarn ainsi qu'une banderole portant le cri de guerre du comte Gaston III de Foix-Béarn (1343-1391).

Les collections de la Bibliothèque Sainte-Geneviève conservent par ailleurs un exemplaire de l'Elucidari (Ms. 1029), traduction occitane du De proprietatibus rerum de Barthélémy l’Anglais, qui semble le fait du même mécène que le manuscrit H95 de Montpellier. Or, l’exemplaire de l'Elucidari présente en prologue quelques vers qui indiquent que l'entreprise de traduction avait été lancée pour un jeune comte de Foix nommé Gaston, ce qui suggère une commande de la Chirurgie par la même famille.

2/ La famille d'Albret

Les archives départementales des Pyrénées-Atlantiques conservent différents inventaires mobiliers de la famille d'Albret, vicomtes de Béarn à partir du XVe siècle, attestant la présence dans leurs collections de différentes traductions en occitan des œuvres d'Albucasis.

Enfin l'étude des inventaires mobiliers de la famille d'Albret, lointains héritiers de Gaston Fébus, révèle une présence tant de l'Elucidari que de la Chirurgie dans les bibliothèques béarnaises. Des manuscrits entrés bien avant le règne des Albret sur la vicomté. L'inventaire de 1533, du temps d'Henri II d'Albret, porte ainsi sous le numéro 14 la mention suivante : "Autre livre commensant : Les paroles de "Albucassin, en mauvais langaige"; ou selon les indications données plus loin à l'article 18 de l'inventaire établi par le maître d'hôtel Jehannot de Laborde, « en langage du midi de la France ». Telle est en tout cas la déduction faite par Charles Rahlenbeck en 1882, lors de la publication de l'inventaire de Pau. Poursuivant son analyse du document, il note la présence à l'article 15, d'un ouvrage intitulé "Le palays de Sagesse, escript en parchemin", dans lequel il pense identifier « l'Elucidari de las proprietatz de totas res naturals », compilation encyclopédique débutant par une pièce allégorique dont voici les premiers vers : "Comensa le palaytz de Savieza, fayt a istancia del noble princep Guasto, compte de Foysh."

3/ La Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier

Le manuscrit H95 a tout naturellement trouvé sa place dans les collections de la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier, riche d'une longue tradition universitaire et scientifique. La capitale héraultaise constitue en effet avec la Sorbonne l'une des plus anciennes universités de l'Hexagone, sa fondation remontant au début du XIIIe siècle. La médecine figure au titre de ses enseignements, les traces de sa pratique étant d'ailleurs ici plus précoces encore. Elle est en effet attestée dès 1137 à Montpellier.

Si Rahlenbeck voit dans l'exemplaire occitan de la Chirurgie présent dans les collections de la famille de Navarre, le manuscrit H95 aujourd'hui conservé à Montpellier, le parcours exact des deux ouvrages, Chirurgie comme Elucidari, entre le XVIe siècle et leur lieu de conservation actuel n'est pas à ce jour connu. Leur trace se perd ainsi au début du XVIIe siècle. Poursuivant son analyse des inventaires de la famille de Navarre, Rahlenbeck souligne ainsi que durant les premiers mois de l'année 1621, alors que la vicomté de Béarn est définitivement rattachée au royaume de France et que Louis XIII règne sur le royaume depuis Paris, l'ancienne cour des rois de Navarre et notamment leur bibliothèque, font l'objet d'une série de pillages.

Note de contenu

Le manuscrit comporte sur le premier feuillet les armes et la devise de Gaston Fébus « Febus avant » . Il reprend le dernier volume de l'ouvrage original et se divise en trois livres abordant chacun une thématique selon le plan suivant :

- la cautérisation

- les opérations de taille

- fractures et luxations

Note d'étude

1/ L'auteur et le contexte de rédaction

L’auteur du traité Abū al-Qāsim Khalaf ibn Abbās al-Zahrāwī, est né aux alentours de 936 après Jésus-Christ (940 pour certaines sources), Albucasis vit dans la banlieue de la capitale cordouane d'Al-Andalus, dans la ville d'El Zahra et officie en tant que médecin et chirurgien à la cour califale. Cordoue est alors une capitale rayonnante. Bien que placée à l'extrémité ouest du monde musulman et qu'ayant pris progressivement son indépendance vis-à-vis des califes de Bagdad ; Al-Andalus demeure au cœur d'un important réseau de relations avec les Orients arabes. À compter du Xe siècle, Cordoue est ainsi un centre de confluence des savoirs grâce au soutien porté par les souverains Omeyyades en faveur des arts, sciences et lettres. Leur règne représente dans ces différents domaines un véritable âge d'or. Sous Abd-ar-Rahman III (891-961), la ville voit émerger une nouvelle tradition médicale et accueille l'une des grandes écoles de médecine de ce temps, face aux capitales arabes de Bagdad, d'Ispahan, du Caire...

C'est dans ce contexte, alors qu'il officie à la cour d'Al-Hakam II, qu'Albucasis rédige l'un des ouvrages scientifiques médiévaux majeurs de son époque, le Kitab Al-Tasrif li man 'ajaza 'ani at-T'aleef, aussi connu sous le nom d'Al-Tasrif. Véritable encyclopédie médicale en 30 volumes et 1500 pages, l'ouvrage rassemble l'ensemble des connaissances de l'époque sur la question, ainsi que les récentes découvertes chirurgicales faites par Albucasis suite à ses recherches et travaux de dissection. Afin d'illustrer son propos, il insère dans son traité de chirurgie des schémas explicatifs décrivant notamment les instruments inventés par ses soins, ce qui constitue pour l'époque une démarche innovante. Le traité offre également une place plus importante au rapport soigneur/soigné préfigurant davantage une sorte de phase assez proche du diagnostic moderne. L'ensemble connaît très vite un grand succès, tout particulièrement le dernier tome. La renommée et les idées de la Chirurgie vont en effet progressivement dépasser les frontières d'Al-Andalus, suite à la traduction latine de l'ouvrage.

2/ Diffusion de l’œuvre au Moyen Âge

La Reconquista débute dès 722 dans le nord de la péninsule ibérique. En 1085, Tolède tombe aux mains des troupes du roi Alphonse VI de León et Castille. Les chrétiens découvrent sur place une activité intellectuelle solidement établie ainsi qu'une importante communauté mozarabe (les chrétiens d'Al-andalus) qui va faciliter la transmission des savoirs. La tradition culturelle et scientifique de Tolède se perpétue des siècles après la Reconquista, et tout au long des XIIIe et XIVe siècles, on ne cesse de copier et de traduire des manuscrits arabes. C'est dans ce contexte que Gérard de Crémone venu de Lombardie, s'installe dans la cité castillane et réalise la traduction en latin de nombreux manuscrits arabes. Le lombard produit ainsi le manuscrit 0 du traité d'Albucasis.

La traduction latine favorise la diffusion de l'ouvrage en Occident où son succès ne se démentit pas durant tout le Moyen Âge. D''éminents médecins et chirurgiens comme Pietro Argallata, mais également Guy de Chauliac, Roger de Parme, Guillaume de Salicet... usent et citent les travaux de leur prestigieux prédécesseur. Durant près de cinq siècles, le traité d'Albucasis figure aux programmes des Universités de Salerne et de Montpellier.

3/ La langue de l'Albucasis

Rédigé dans la variante languedocienne de l'occitan, probablement celle du parler de Foix, le manuscrit H95 semble être le fruit d'une traduction littérale à partir, non pas du texte original en arabe, mais de l'une des traductions latines de la Chirurgie, possiblement le second manuscrit conservé à Montpellier (cote H89ter). Le recours à l'occitan, langue maternelle du commanditaire de la traduction, ouvrit au XIVe siècle de nouvelles perspectives à la production occitane écrite, l'invitant à explorer de nouveaux territoires, notamment dans le domaine lexical.

Éditions et traductions

Éditions

- Tourtoulon, Charles de. « La Chirurgie d'Albucasis traduite en dialecte toulousain (bas pays de Foix) du XIVe siècle », Revue des langues romanes, 1, 1870, p. 3-17 et 301-307.

- La Chirurgie d'Albucasis (ou Albucasim), texte occitan du XIVe siècle, éd. Jean Grimaud et Robert Lafont, Montpellier, Centre d'études occitanes de l'Université Paul-Valéry, 1985, 284 p.

- Abū'l Qāsim Halaf Ibn 'Abbās al-Zahrāvi detto Albucasis, La chirurgia. Versione occitanica della prima metà del Trecento, Firenze, Malesci, 1992.

Résumé

Lou Tresor dóu Felibrige est un dictionnaire provençal-français, au caractère presque encyclopédique. Il aura fallu une trentaine d’années à Frédéric Mistral (1830-1914) pour rassembler toute la matière de ce dictionnaire monumental, recueillie auprès d’écrivains et locuteurs de tous dialectes occitans ou bien puisée directement dans les sources écrites. C’est un ouvrage qui s’est imposé comme référence dès sa parution et jusque aujourd’hui.

Frédéric Mistral est l’un des fondateurs du Félibrige, association investie dans la défense de la langue occitane. Il souhaite par là encourager la création poétique comme élément moteur de la renaissance d’oc (il est l'auteur de Mirèio notamment, paru en 1859, et lauréat du prix Nobel de littérature en 1904), c’est pourquoi il destine son dictionnaire d’abord aux félibres (membres du Félibrige), d’où le titre de l’ouvrage. Pour autant, tous ceux qui s’intéressent à la langue et à la culture occitanes, félibres ou non, reconnaissent dès sa parution la qualité et l’utilité du Tresor.

Autres version du titre :

Le trésor du félibrige (traduction française du titre)

Présentation du contenu

Frédéric Mistral rédige à la suite de son titre une liste des points précis qui constituent le contenu de son ouvrage. Le lecteur est ainsi averti de ce qu’il pourra trouver lors de ses recherches :

« 1° Tous les mots usités dans le Midi de la France, avec leur signification française, les acceptions au propre et au figuré, les augmentatifs et diminutifs, et un grand nombre d’exemples et de citations d’auteurs ;

2° Les variétés dialectables [sic] et archaiques [sic] à côté de chaque mot, avec les similaires des diverses langues romanes ;

3° Les radicaux, les formes bas-latines et les étymologies ;

4° La synonymie de tous les mots dans leurs divers sens ;

5° Le tableau comparatif des verbes auxiliaires dans les principaux dialectes ;

6° Les paradigmes de beaucoup de verbes réguliers, la conjugaison des verbes irréguliers et les emplois grammaticaux de chaque vocable ;

7° Les expressions techniques de l’agriculture, de la marine et de tous les arts et métiers ;

8° Les termes populaires de l’histoire naturelle, avec leur traduction scientifique ;

9° La nomenclature géographique des villes, villages, quartiers, rivières et montagnes du Midi, avec les diverses formes anciennes et modernes ;

10° Les dénominations et sobriquets particuliers aux habitants de chaque localité ;

11° Les noms propres historiques et les noms de famille méridionaux ;

12° La collection complète des proverbes, dictons, énigmes, idiotismes, locutions et formules populaires ;

13° Des explications sur les coutumes, usages, mœurs, institutions, traditions et croyances des provinces méridionales ;

14° Des notions biographiques, bibliographiques et historiques sur la plupart des célébrités, des livres ou des faits appartenant au Midi.»

Note d’étude

Cet ouvrage s’inscrit parfaitement dans le vaste projet de renaissance linguistique occitane initiée au cours du XIXème siècle, notamment par Frédéric Mistral lui-même.

Ce dernier développe très jeune un sentiment d’attachement à la langue et à la culture d’oc, qui se mue rapidement en passion et le mène à la tête du mouvement de renaissance occitane. Mistral aurait eu d’abord l’intention de faire un supplément au dictionnaire d’Honnorat pour son propre usage sur un cahier qu’il fait ajouter sur son exemplaire acquis en 1853. Ce projet remonterait probablement à 1848, ou guère plus tard, et le résultat aura finalement constitué une sorte d’ébauche du Tresor dóu Felibrige. Mais c’est la création du Félibrige en 1854 qui donnera tout son sens à cette entreprise, menée avec une détermination inébranlable. Le Félibrige étant une association de poètes occitans dont l’objectif est de redonner à la langue occitane ses lettres de noblesse, il convient de fournir aux félibres un instrument pour appuyer une création littéraire riche et de qualité, capable de motiver et de pérenniser l’usage de la langue. C’est pourquoi Mistral se lance dans un travail extrêmement ambitieux d’inventaire des termes occitans, accompagnés le plus souvent possible de citations d’auteurs occitans de tous dialectes depuis les troubadours en passant par les poètes baroques et jusqu’aux poètes contemporains. Mistral entend par là mettre en relief à la fois l’unité de la langue et sa grande diversité mais aussi faire de son Tresor le témoin et le révélateur de sa vitalité à travers les âges.

Pour alimenter son dictionnaire, Mistral s’appuie à la fois sur des témoignages de personnes et sur des documents écrits. Il sollicite d’une part ses nombreux correspondants, pour la plupart écrivains, éditeurs, linguistes romanistes, mais aussi plus simplement des amis, connaissances ou personnes rencontrées à l’occasion, et qui ont pour la plupart une pratique de la langue naturelle et quotidienne. Il a par ailleurs à sa disposition une infinité d’œuvres littéraires et de dictionnaires, lexiques, glossaires dans lesquels il a largement puisé. D’ailleurs, la trentaine d’années passée entre l’apparition des félibres et la parution des deux tomes du Tresor a fait de ces poètes à la fois la source et la finalité de l’ouvrage. Parmi les ouvrages de lexicologie utilisés par Mistral, le dictionnaire d’Honnorat1 peut être considéré comme la source principale, traitée cependant avec une certaine liberté par Mistral : on constate quelques variations entre les deux, des différences de citations, des variations de sens, quelques omissions ou enrichissements. Pour le reste il n’a pas hésité à exploiter quantités d’autres travaux lexicographiques, anciens ou contemporains, publiés ou à l’état de manuscrits, parfois en cours d’élaboration, ceci afin d’assurer la fiabilité de son inventaire, particulièrement pour les parlers qui n’étaient pas le sien. À l’article « diciounari », on trouve une trentaine de titres dont on se doute qu’il les a utilisés, mais d’autres sources nous sont peut-être encore inconnues.

L’étude des manuscrits de travail de Mistral serait intéressante pour comprendre la progression des travaux jusqu’à la forme définitive du dictionnaire. Il existe trois manuscrits, qui seraient en quelque sorte trois étapes de l’élaboration du dictionnaire : le premier est très sommaire, il ne comporte que les termes et leur traduction, puis s’étoffe au fur et à mesure de l’avancée des travaux de Mistral ; le second fait apparaître toute la matière du Tresor mais à l’état de brouillon, avec des annotations marginales ; le troisième est une version au propre du deuxième, peut-être à l’attention de l’imprimeur, avec encore quelques annotations. Mais ces trois manuscrits sont déjà des compilations de notes probablement éparses, sur feuilles volantes dont on n’a apparemment plus de traces.2

La première édition du dictionnaire paraît chez Remondet-Aubin, à Aix-en-Provence, en plusieurs temps et de nombreuses années après l’initiation du projet d’élaboration. Le premier des 60 fascicules est publié en 1879 et le dernier en 1886. Entre temps, le premier tome (A-F) paraît en 1882 et le second en 1886. Mistral a suivi de très près toutes les étapes de la fabrication (mise en page, impression) puis la diffusion (prospectus de présentation, réception des souscriptions et expédition des fascicules, entente avec les libraires-diffuseurs).3 Elle contient un sonnet de Mistral en guise de préface : « Au Miejour », ainsi qu’un supplément et quelques additions.S’il est possible que Mistral ait lui-même envisagé une réédition de son ouvrage, elle n’a pas vu le jour, du moins de son vivant. La première réédition est l’édition « du Centenaire », sous-entendu de la naissance de Mistral, parue chez Delagrave, en 1932 à Paris. La réimpression de l’ouvrage est accompagnée d’une documentation iconographique et d’une préface de Mme Marie Frédéric Mistral. On trouve à la suite des additions de Mistral une strophe de F. Vidal, « Sus lou Tresor dóu Felibrige », daté de 1886 ainsi qu’un extrait du « discours du Président de la République R. Poincaré, venu, le 14 octobre 1913, saluer à Maillane l’”Homère” de Provence ».

Une réimpression du dictionnaire paraît en Allemagne, chez Biblio-Verlag, à Osnabrück en 1966.

En 1968, une troisième édition paraît chez Ramoun Berenguié à Aix-en-Provence. Pierre Rollet y fait figurer un avant-propos et deux articles placés à la fin du second volume, l’un sur le Tresor dóu Felibrige et l’autre sur le mot « Oucitan ». Il ajoute aussi des « notes manuscrites de Mistral relevées sur son exemplaire du Tresor dóu Felibrige conservé au Museon Mistral » ainsi qu’un « supplément établi d’après les notes de Jules Ronjat ».

À l’occasion du centenaire de la publication du Tresor, une exposition a lieu, suivie d’une nouvelle édition parue chez Édisud, à Aix-en-Provence en 1979, préfacée par Jean-Claude Bouvier (linguiste). Cette préface, ou introduction, contient plusieurs chapitres très documentés autour de l’élaboration du Tresor du Felibrige, ainsi qu’une bibliographie et des photos et reproductions.

La même année, une réimpression de l’édition de 1968 paraît chez C.P.M. Marcel Petit à Raphèle-lès-Arles.

Enfin, Prince Negue (Pau) propose en 2003 une réimpression en 4 tomes, sur laquelle ne figure pas la liste des éléments contenus dans le dictionnaire, insérée par Mistral à la suite de son titre.

Postérité de l’oeuvre