Explorer les documents (62 total)

Résumé

La Requeste faicte et baillée par les dames de Toulouse est une des œuvres les plus curieuses de l’imprimé occitan du XVIe siècle, connue par un seul exemplaire conservé. L’ouvrage contient vingt-et-une courtes pièces poétiques en occitan et en français, qui s’inscrivent dans la longue « querelle des femmes » qui anima la première moitié du XVIe siècle en France

Titre original complet

La Requeste faicte & baillée par les Dames de la Ville de Tolose. Aux messieurs maistres & mainteneurs de la gaye scie[n]ce de Rhethorique, au moys de May,...

La Requeste faicte et baillée par les Dames de la Ville de Tolose. Aux messieurs maistres et mainteneurs de la gaye science de Rhethorique, au moys de May, Auquel moys par lesdits seigneurs se adjugent les Fleurs D’or et d’Argent, aux mieux disans, tendent affin qu’elles feussent receues a gaigner ledit Pris. Avec plusieurs sortes de Rithmes en divers lengaiges et sur divers propos, par lesdites Dames de Tolose composées. Ensemble une Epistre en Rithme aussi par icelles faicte et envoyée aux Dames de Paris. Le premier jour de May.

Exemplaires conservés

Manuscrit

Possesseurs

Note de contenu

La question des auteur(e)s

De la controverse des sexes à la controverse des langues

Édition originale

Le seul exemplaire connu est relié avec :

Publication d’extraits commentés

Édition critique moderne avec traduction et bibliographie

Postérité

Bibliographie

François Pic, « Ourdenansas et coustumas del Libre Blanc, Nompareilhas receptas..., Requeste faicte et baillée par les Dames de la Ville de Tolose : les tribulations de trois textes toulousains du XVIe siècle ou un cas notoire d'inaccessibilité de la littérature occitane moderne » dans : Études romanes dédiées à la mémoire de Jacques Boisgontier, Montpellier, extrait de la Revue des Langues Romanes, 2000 p. 117-145.

Pierre Escudé, « Redécouverte d’un texte majeur de la Renaissance toulousaine », Annales du Midi, 2004, 116, p. 4000-402,

En ligne

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/anami_0003-4398_2004_num_116_247_2865_t1_0400_0000_2

Ressource numérique

http://numerique.bibliotheque.toulouse.fr/ark:/74899/B315556101_RD16_001205_003

Résumé

Le Livre des états de Provence, surnommé Potentia en raison de la potence qui orne sa reliure depuis le XVIe siècle, est un registre d’une cinquantaine de pièces des XIVe, XVe et XVIe siècles reliées à l’activité des états généraux de Provence, forme ancienne des parlements modernes et constituées par les provençaux eux-mêmes, figurant une sorte d’autoadministration de la Provence dans sa langue vulgaire et donc en occitan. Durant cette période, la Provence n’appartient pas encore directement au royaume de France, ce ne sera le cas qu’à partir de 1481, et c’est cette spécificité qui constitue l’un des intérêts principaux du recueil. Il s’agit également de l’une des sources les plus importantes d’autogestion locale pour l’époque et ce pour l’ensemble du territoire national. L'abondance de documentation y est telle que son étude relève à la fois de l’histoire politique, militaire, économique, fiscale, du droit et des institutions.

Le recueil est également un témoignage précieux du type d’utilisation dont l’occitan pouvait être l’objet chez les scribes et les juristes lettrés de cette période.

< livre « Potentia » des États de Provence

Exemplaire conservé

1 exemplaire manuscrit connu :

- Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille), cote B 49

Note d’étude

Le registre Potentia est une ressource privilégiée de l’utilisation de l’occitan au sein des catégories sociales lettrées provençales des XIV, XV et XVIe siècles. Durant cette période le français n’y est ni la langue de communication courante, ni la langue administrative, ne commençant à s’imposer que vers la fin du XVe siècle en partie suite au rattachement direct de la Provence au territoire français en 1481. C’est ainsi le témoignage de presque trois siècles d’utilisation administrative de l’occitan qui est inscrit dans ce recueil. Ce témoignage est laissé par les états, non pas généraux ou provinciaux (puisque le territoire n’appartient alors pas pleinement à la France mais à des princes français : les rois de Naples, issus de la « seconde maison d’Anjou » ), mais de Provence.

Ce recueil renseigne ainsi sur l’histoire politique et militaire de la Provence à partir de 1390 et ce jusqu’en 1435 environ, date à laquelle la levée et l’organisation des troupes échappent en grande partie au contrôle des états, témoignant d’une diminution de l’influence de l'institution au profit du souverain.

L’histoire fiscale et administrative du territoire peut également être étudiée au travers de ce recueil, il est évidemment question de l’impôt et de la manière dont celui-ci est prélevé entre 1394 et 1523. Cependant, si ce sont bien les états qui consentent à l’impôt c’est le souverain qui exerce en pratique cette fonction. Il n’est donc pas rare de constater des décalages entre les sommes et tributs théoriquement levés et les sommes et tributs levés en pratique. Ces décalages peuvent d’autant plus se faire ressentir que la question de l’équité et de l’égalité devant l’impôt est souvent le sujet des discussions au sein des états. Cependant, si ces thématiques ne sont pas propres aux états de Provence, leur récurrence signifie très probablement l’insistance et les difficultés des gens du pays à faire respecter leurs ordonnances. Ces difficultés ont également joué de manière certaine un rôle important dans le processus de genèse de l’État moderne qui s’imposera peu de temps après l’abandon des états.

De plus, bien que l'administration du territoire soit ici exercée par des gens « du cru » on ne retrouve pas de manière exacte au sein du registre un occitan tel qu’il pouvait être parlé à l’époque. Ceci s’explique par le fait que le recueil est avant tout rédigé par des scribes ou des notaires lettrés ayant reçu une formation latine. Ainsi, si le recueil témoigne de l’usage de l’occitan administratif de l’époque un certain nombre de formes orales est parfois ignoré (comme cela était souvent le cas dans le langage employé pour les juristes) et la langue écrite s’apparente parfois plus à du latin qu’à de l’occitan : des mots comme redoubtables ou debte sont présents au sein du recueil et notent des lettres pourtant amuïes dans la prononciation et toujours utilisées en latin, témoignant de la notation d’un lexique sous l’influence du latin.

Le registre témoigne donc de l’histoire de la Provence pendant près de trois siècles, d’une époque où un parlement local s’exprimant en langue vulgaire participait à l’administration du territoire et qui verra son influence diminuer petit à petit au profit du souverain et cheminant avec logique vers une protestation en sus de l’ordonnance de Villers-Cotterêts (ou édit de Villers-Cotterêts) en 1539 qui imposera l’usage exclusif du français dans l’administration et la justice.

Editions et traductions

Éditions :

- Gouiran, Gérard. Hébert Michel. Le livre Potentia des états de Provence (1391-1523). Paris : Comité des travaux historiques et scientifiques, 1997, XCII-535 p. [Cote CIRDÒC CAC 6855] [Accessible sur Gallica]

Résumé

Jaufré est un roman occitan en vers du XIIIe siècle qui se rattache aux romans de chevalerie de ce qu'on appelle la "matière de Bretagne", ensemble de mythes et de légendes du monde celtique, autour de la figure du roi Arthur ou Arthus et de l'enchanteur Merlin. C’est une œuvre particulièrement intéressante en raison de la transposition de cet univers dans les pays d'Oc.

Ce long poème de presque onze mille vers est l’une de œuvre médiévale occitane les plus accessibles notamment gde par sa tonalité épique, à l’humour omniprésent et sa structure travaillée afin de faciliter sa lecture et son écoute.

L’auteur de Jaufré n’est à ce jour pas connu, néanmoins sa dédicace au roi-troubadour Alphonse II d’Aragon laisse à penser à une possible origine catalane ou sud languedocienne. Cette origine possible s’appuie également sur la langue employée au cours du récit, catalane ou du sud de l’ancien Languedoc, selon Clovis Brunel.

Autres versions du titre :

< Jauffré

< Roman de Jaufré

< Gilfred

< Jaufre

Exemplaires conservés

8 exemplaires manuscrits connus :

- Barcelone, Institut municipal d'història. Cote : B-109. 2 feuillets. Date : XIVe siècle

- New York, Morgan Library. Cote : M. 819, feuillets 10a-12c. Date : XIVe siècle. Anciennement ms. Phillipps 8335

- Nîmes, Archives départementales du Gard. Cote : F (001) 083, pièce 3, notaire de Vallerauge. 2 feuillets. Date : XIIIe siècle

- Nîmes, Archives départementales du Gard. Cote : F (001) 083, pièce 4, notaire de Bagnols-sur-Cèze. 1 feuillet. Date : XIIIe siècle

- Nîmes, Archives départementales du Gard. Cote : Balsa de Firmi, 50 J. 2 feuillets. Date : fin XIIIe siècle

- Paris, Bibliothèque nationale de France. Cote : Français 2164, feuillets 1-110. Accéder au manuscrit numérisé

- Paris, Bibliothèque nationale de France, cote : Français 12571, feuillets 1-31. Accéder au manuscrit numérisé

- Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana. Cote : Vaticani latini, 3206, feuillets 84r-99v. Date : fin XIVe siècle

Note d’étude

L’un des principaux intérêts de Jaufré demeure dans sa principale thématique : la légende arthurienne et plus particulièrement le traitement qu’il lui apporte. En effet, Jaufré est un témoignage de l’acclimatation d’au moins une partie de la matière de Bretagne en zone occitanophone.

La matière est ici presque pastichée à travers un humour omniprésent, constituant ainsi un témoignage probable des mœurs de l’époque. Aussi, il convient d’observer la portée de cet humour et la manière avec laquelle il se réapproprie et adapte les topos de la chevalerie arthurienne, en les abordant sous l'angle de la parodie. Loin de ridiculiser, le traitement parodique des topos ne fait que renforcer leur portée référentielle.

On peut donc supposer que c’est avec une certaine dose de second degré que l’auteur de ce texte, mais également son auditoire, ont pu accueillir les textes de chevalerie. Comme dans tout genre dominant, à toutes les époques, le fait de l'aborder sous l'angle de la parodie fait partie intégrante du traitement de ce genre, et n'est pas propre au domaine d'oc : le Roman de Renart ou les fabliaux, ainsi que certaines oeuvres théâtrales comme le Jeu de Robin et Marion d'Adam de la Halle reprennent des lieux communs soit de la littérature épique, soit de la littérature courtoise, qu'ils mettent en scène de façon burlesque ou décalée, renforçant en cela l'ancrage culturel de ces genres littéraires dans l'univers mental de leur temps.

Editions et traductions

Éditions :

- Appel, Carl. Provenzalische Chrestomathie mit Abriss der Formenlehre und Glossar. Sechste, verbesserte Auflage, Leipzig, Reisland, 1930, pp. 14-23 [Cote CIRDÒC : CAC 1939]

- Breuer, Hermann. Foerster, Wendelin. Jaufré : ein altprovenzalischer Abenteuerroman des XIII. Jahrhunderts. Göttingen : Gesellschaft für romanische Literatur ; Halle : M. Niemeyer, 1925, LXIII-444 p.

- Brunel, Clovis. Jaufré : roman arthurien du XIIIe siècle en vers provençaux. Paris : Société des anciens textes français, 1943, 2 vol. LXXI-214 p.-[2] f. de pl., XII-255 p.-[1] f. de pl. [Cote CIRDÒC : CAC 4614]

- Delmas, Jean-Jacques. « Un fragment rouergat du Roman de Jaufré » in Romania, 101, 1980, p. 271-277 [Cote CIRDÒC : BK 3]

- Ferrero, Giuseppe Guido. Jaufre : Poema arturiano in lingua d'oc (passi scelti), Torino : Gheroni, 1961, 70 p.

- Lavaud, René. Nelli, René. Les Troubadours. [Paris] : Desclée de Brouwer, impr. 1960, t.1, pp. 621-1021 [Cote CIRDÒC : CAB 1081-1]

- Lee, Charmaine. Jaufre. Roma : Carocci, 2006, 454 p.

- Raynouard, François-Just-Marie. Lexique roman ou Dictionnaire de la langue des troubadours comparée avec les autres langues de l'Europe latine : précédé de nouvelles recherches historiques et philologiques, d'un résumé de la grammaire romane, d'un nouveau choix des poésies originales des troubadours, et d'extraits de poëmes divers. Paris : Silvestre, 1836-1844, t. 1, pp. 48-173 [Cote CIRDÒC : CO-D 272]

Traductions modernes :

en français :

- Brunel, Clovis. Jaufré : Conte de la Table Ronde. Neuchatel : Baconnière, 1950, 153 p.

- Zink, Michel. « Le roman de Jaufré » in La légende arthurienne : Le Graal et la Table ronde. Paris : R. Laffont, cop. 1989, LIX-1206 p.

en anglais :

- Arthur, Ross Gilbert. Jaufré. New York/London : Garland, 1992, LIII-190 p.

en espagnol :

- Gómez Redondo, Fernando. Jaufré. Madrid : Clásicos Medievales, 2, 1996, 314 p.

Ressources bibliographiques

- Alibert, Laurent. Le roman de "Jaufré" et les "Narty Kaddžytæ". Modalités du merveilleux et structures indo-européennes. Paris : Champion, Nouvelle bibliothèque du Moyen âge, 116, 2015, 448 p.

- Anglade, Joseph. Les troubadours et les Bretons. Montpellier : Société des langues romanes (Publications spéciales de la Société des langues romanes, 29), 1929, [iv] + 120 p. Accéder au document numérisé

- Baumgartner, Emmanuèle. « Le roman aux XIIe et XIIIe siècles dans la littérature occitane » in Le roman jusqu'à la fin du XIIIe siècle. éd. Jean Frappier et Reinhold Grimm, Grundriss der romanischer Literaturen des Mittelalters, t. IV:1, Heidelberg, Winter, 1978, pp. 627-634

- Baumgartner, Emmanuèle, « Le défi du chevalier rouge dans Perceval et dans Jaufré » in Le Moyen âge. 83, 1977, p. 239-254. [Accéder au document numérisé] — Réimpr. : Polyphonie du Graal. éd. Denis Hüe : Orléans, Paradigme, Medievalia, 26, 1998, pp. 33-44

- Bégou-Ball, Anne-Marie, « Les oiseaux de proie dressés pour la chasse : de l'emblème nobiliaire aux frontières de l'allégorie » in Remembrances et resveries. Hommage à Jean Batany. éd. Huguette Legros, Denis Hüe, Joël Grisward et Didier Lechat, Orléans : Paradigme, Medievalia, 58, 2006, pp. 187-196

- Berthelot, Anne. « L'enchaînement du récit: magie et illusion à la cour d'Arthur dans le Roman de Jaufré » in Materiali arturiani nelle letterature di Provenza, Spagna, Italia. éd. Margherita Lecco, Alessandria, Edizioni dell'Orso (Studi e ricerche, 49), 2006, p. 1-16.

- Bousquet, Jacques, et Geneviève Brunel-Lobrichon. « Jaufré (Roman de) » in Dictionnaire des lettres françaises : le Moyen âge. éd. Geneviève Hasenohr et Michel Zink, Paris : Fayard, 1992, pp. 739-741. — Réimpr. : Paris, Fayard (La Pochothèque), 1994

- Bruce, James Douglas. The Evolution of Arthurian Romance from the Beginnings Down to the Year 1300, Göttingen, : Vandenhoed und Ruprecht, Hesperia, 8, 1928, t. 2, p. 288

- Busby, Keith. « "Moseiner Galvain l'astruc" (Jaufré, v. 488) : le portrait de Gauvain d'après le roman de Jaufré et quelques troubadours de l'époque » in Studia occitanica in memoriam P. Remy, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1986, t. 2, pp. 1-11

- Calin, William. « Vers une nouvelle lecture de Jaufré: un dialogue avec Marc-René Jung » in Marche romane, 33, 1983, pp. 39-47

- Calin, William. « Vers une nouvelle lecture de Jaufré: un dialogue avec Marc-René Jung » in Studia occitanica in memoriam P. Remy, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1986, t. 2, pp. 13-21

- De Caluwé, Jacques. « Quelques réflexions sur la pénétration de la matière arthurienne dans les littératures occitane et catalane médiévales » in An Arthurian Tapestry : Essays in Memory of Lewis Thorpe, éd. Kenneth Varty, Glasgow, University of Glasgow, 1981, pp. 354-367

- Delmas, J. « Le modèle du chevalier dans le Roman de Jaufre » in Bulletin du Cercle généalogique de Rouergue, 39, 2002, pp. 7-13 ; 40, 2002, pp. 5-8 ; 41, 2002, pp. 6-10

- Deroy, Jean P. T., « Merce ou la quinta linea Veneris » in Revue des langues romanes, 1971, t. 2, pp. 310-315

- Eckhardt, C. D. « Two notes on the authorship of Jaufré: Sir Kay get the bird; the king of Aragon reigns » in Romance Notes, 23, 1982-1983, pp. 191-196

- Espadaler, Anton. « El Rei d'Aragó i la data del Jaufré » in Cultura neolatina, 57, 1997, pp. 199-207

- Fassò, Andrea. « Pulsioni e loro destini. Raoul de Cambrai, Jaufre Rudel e Don Giovanni » in Quaderni di filologia romanza della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, 14, 1999-2000, pp. 119-157

- Fauriel, « Geoffroi et Brunissende » in Histoire littéraire de la France, Paris : Firmin Didot, t. 22, 1852, pp. 224-234. Accéder au document numérisé

- Ferrero, Giuseppe-Guido, « Appunti sul Jaufre » in Cultura neolatina, 22, 1962, pp. 123-140

- Fleischmann, Suzanne. « Jaufre or chivalry askew: social overtones of parody in Arthurian romance » in Viator, 12, 1981, pp. 101-129

- Fraser, Veronica. « Humour and satire in the romance of Jaufre » in Forum for Modern Language Studies, 31:3, 1995, pp. 223-233

- Fuksas, Anatole Pierre. « Formato testuale e articolazione argomentativa delle versioni del Jaufre conservate nei canzonieri trobadorici L e N » in Studi mediolatini e volgari, 57, 2011, pp. 131-142

- Gouiran, Gérard. « Le roi et le chevalier-enchanteur: les mésaventures du roi Arthur dans le Roman de Jaufré » in Materiali arturiani nelle letterature di Provenza, Spagna : Italia, éd. Margherita Lecco, Alessandria, Edizioni dell'Orso, Studi e ricerche, 49, 2006, pp. 17-40

- Griffin. « The author of Jaufré : a biographical note on an anonymous poet » in Studia occitanica in memoriam P. Remy, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1986, t. 2, pp. 309-317

- Harrison, Ann Tukey. « Arthurian woemn in Jaufré » in Studia occitanica in memoriam P. Remy, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1986, t. 2, pp. 65-73

- Hill, Thomas D. « Jaufré, Pwyll and the receding lady : an essay on comparative horsemanship » in French Studies Bulletin, 37, 1990-1991, pp. 1-3

- Huchet, Jean-Charles. « Le roman à nu : Jaufré » in Le miroir et la lettre : écrire au Moyen âge, Littérature, 74, 1989, pp. 91-99

- Huchet, Jean-Charles. « Jaufre et le Graal » in Vox romanica, 53, 1994, pp. 156-174

- Hunt, Tony. « Text and pretext : Jaufre and Yvain » in The Legacy of Chrétien de Troyes, éd. Norris J. Lacy, Douglas Kelly et Keith Busby, Amsterdam : Rodopi, Faux Titre, 37, t. 2, 1988, pp. 125-141

- Jauss, Hans-Robert. « Die Defigurierung des Wunderbaren und der Sinn der Aventüre in Jaufre » in Romanistisches Jahrbuch, 6, 1953-1954, pp. 60-75

- Jewers, Caroline. « The name of the ruse and the round table : Occitan romance and the case for cultural resistance » in Neophilologus, 81:2, 1997, pp. 187-200

- Jung, Marc-René. « Lecture de Jaufre » in Mélanges de langues et de littératures romanes offerts à Carl Theodor Gossen, éd. Germán Colón et Robert Kopp, Bern : Francke, Liège : Marche Romane, 1976, t. 1, pp. 427-451

- Kay, Sarah. « The contrasting use of time in the romances of Jaufre and Flamenca » in Medioevo romanzo, 6, 1979, pp. 37-62

- Kelly, Douglas. « Exaggeration, abrupt conversion and the uses of description in Jaufré » in Studia occitanica in memoriam P. Remy, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1986, t. 2, pp. 107-119

- Kullmann, Dorothea. « Droit et violence dans le roman de Jaufré » in Droit et violence dans la littérature du Moyen âge, éd. Philippe Haugeard et Muriel Ott, Paris : Classiques Garnier, Esprit des lois, esprit des lettres, 2, 2013, pp. 155-168

- Lecco, Margherita. Saggi sul romanzo del 13. secolo : Jaufré, Merveilles de Rigomer, Joufroi de Poitiers, Wistasse le Moine, Sir Orfeo, Lai du Trot, Alessandria : Edizioni dell'Orso, Studi e ricerche, 37, 2003, 128 p.

- Lecco, Margherita. « Fil de Do. Testo, immagine (e un inter-testo sconosciuto'?) nel ms. B.N.fr.2164 del Roman de Jaufré » in Materiali arturiani nelle letterature di Provenza, Spagna, Italia, éd. Margherita Lecco, Alessandria, Edizioni dell'Orso, Studi e ricerche, 49, 2006, pp. 73-96

- Lee, Charmaine. « L'elogio del re d'Aragona nel Jaufre ». Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santander, 22-26 de setiembre de 1999), Santander : Consejería de cultura del Gobierno de Cantabria - Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 2000, t. 2, pp. 1051-1060

- Lee, Charmaine. « I frammenti del Jaufre nei canzonieri lirici ». Actas del XXIII Congreso Internacional de Lingüistica y Filologia Romanica (Salamanca, 24-30 de Septiembre 2001), éd. F. Sanchez Miret, Tübingen, 2003, t. 4, pp. 135-147

- Lee, Charmaine. « Jaufre e il Conte du Graal trent'anni dopo ». Generi, testi, filologia. Atti del Convegno in memoria di Alberto Limentani a vent'anni dalla morte (Padova, 28-29 aprile 2006), éd. Furio Brugnolo, Medioevo romanzo, 30:1, 2006, pp. 38-52

- Lee, Charmaine. « Le manuscrit comme forme de communication. Jaufre et les genres narratifs occitans en Italie ». Comunicazione e propaganda nei secoli XII e XIII. Atti del convegno internazionale (Messina, 24-26 maggio 2007), éd. R. Castano, F. Latella et T. Sorrenti, Roma : Viella, 2007, pp. 431-442

- Lee, Charmaine. « Cavalleria e narrative occitana ». La letteratura cavalleresca dalle "chansons de geste" alla "Gerusalemme liberata". Atti del II Convegno internazionale di studi, Certaldo Alto, 21-23 giugno 2007, éd. Charmaine Lee, Ospedaletto, Pacini (Ricerca), 2008, pp. 59-76

- Lejeune, Rita. « La date du roman de Jaufré ». Le Moyen âge, 54, 1948, pp. 257-295

- Lejeune, Rita, « À propos de la datation de Jaufré. Le roman de Jaufré, source de Chrétien de Troyes ». Revue belge de philologie et d'histoire, 21, 1953, pp. 717-747

- Limentani, Alberto. Due studi di narrativa provenzale (Flamenca e Jaufré). Venezia : Stamperia di Venezia, 1962, pp. 51-112

- Limentani, Alberto. L'eccezione narrative. La Provenza medievale e l'arte del racconto. Torino, 1977, pp. 102-110

- Lorenzo Gradín, Pilar. « Jaufre o el orden ambiguo ». De l'aventure épique à l'aventure romanesque. Mélanges offerts à André de Mandach par ses amis, collègues et élèves, éd. Jacques Chocheyras, Bern : Lang, 1997, pp. 201-219

- Martineau, Anne. Le nain et le chevalier. Essai sur les nains français du Moyen âge, Paris : Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, Traditions et croyances, 2003, 286 p.

- Ménard, Philippe. « La tête maléfique dans la littérature médiévale : étude d'une croyance magique ». Rewards and Punishments in the Arthurian Romances and Lyric Poetry of Mediaeval France, éd. Peter V. Davies et Angus J. Kennedy, Cambridge, Brewer, Arthurian Studies, 17, 1987, pp. 89-99

- Nelli, René, Lavaud, René. « Aux origines du roman psychologique : examen du Roman de Jaufré ». Cahiers du Sud, 44, 1956-1957, pp. 171-178

- Paris, Gaston. « Romans en vers du cycle de la Table ronde », Histoire littéraire de la France, Paris : Imprimerie nationale, t. 30, 1888, pp. 215-217

- Pickford, Cedric Edward. « Les éditions imprimées de romans arthuriens en prose antérieures à 1600 ». Bulletin bibliographique de la Société internationale arthurienne, 13, 1961, pp. 99-109

- Pinkernell, Gert. « Zur Datierung des provenzalischen Jaufré-Romans ». Zeitschrift für romanische Philologie, 88, 1972, pp. 105-110

- Pinkernell, Gert. « Realismus (v. 1-6234) und Märchenhaftigkeit (v. 6235-10956) in der Zeitstruktur des provenzalischen Jaufré-Romans : ein Beitrag zur Stützung der Zwei-Verfasser-Theorie ». Germanisch-romanische Monatsschrift, n. s., 53, 1972, pp. 257-272

- Pirot, François. Recherches sur les connaissances littéraires des troubadours occitans et catalans des XIIes et XIIIe siècles. Barcelona : Real Academia de Buenas Letras, 1972, pp. 498-506

- Pontecorvo, Aurelia. « Una fonte del Jaufre », Archivum romanicum, 22, 1938, pp. 399-401

- Raynouard, François. Choix de poésies originales des troubadours. Paris : Firmin Didot, 1816-1821, t. 2, pp. 285-293

- Remy, Paul. « À propos de la datation du roman de Jaufré ». Revue belge de philologie et d'histoire, 28 : 3-4, 1950, pp. 1349-1377

- Remy, Paul. « Jaufré ». Arthurian Literature of the Middle Ages, éd. Roger S. Loomis, Oxford : Clarendon Press, 1959, pp. 400-405

- Remy, Paul. « Plaintes sur la déchéance des mœurs dans Jaufré et Flamenca ». Romanica Gandensia, 16, 1976, pp. 175-193

- Riquer, Martín de. « Los problemas del roman provenzal de Jaufré ». Recueil de travaux offerts à M. Clovis Brunel par ses amis, collègues et élèves, Paris : Société de l'École des chartes, Mémoires et Documents, 12, 1955, t. 2, pp. 435-461

- Saly, Antoinette, « Jaufré, lo fil Dozon, et Girflet, fils de Do ». Studia occitanica in memoriam P. Remy, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1986, t. 2, pp. 179-188

- Schmolke-Hasselmann, Beate. « Der französische Artusroman in Versen nach Chrétien de Troyes ». Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 57, 1983, pp. 415-430

- Schulze-Busacker, Elisabeth. « Étude typologique de la complainte des morts dans le roman arthurien en vers du XIIe au XIVe siècle ». An Arthurian Tapestry : Essays in Memory of Lewis Thorpe, éd. Kenneth Varty, Glasgow : University of Glasgow, 1981, pp. 54-68

- Serper, Arié. « Giraut de Bornelh et Jaufré ». Revue des langues romanes, 86, 1982, pp. 293-304 — Réimpr. dans Mélanges de langue et de littérature occitanes en hommage à Pierre Bec, Poitiers : Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, 1991, pp. 531-539

- Southworth, Marie-José. Étude comparée de quatre romans médiévaux: Jaufré, Fergus, Durmart, Blancandin. Paris : Nizet, 1973, 189 p.

- Spence, Sarah. « Authority and will in the Jaufré, Guillaume IX and Raimbaut d'Aurenga ». Medieval Perspectives, 2, 1987, pp. 105-112

- Stimming, Albert. « Über den Verfasser des Roman de Jaufre ». Zeitschrift für romanische Philologie, 12, 1888, pp. 323-347. Accéder au texte numérisé

- Valentini, Andrea. « L'ironie et le genre. Spécificité du héros dans le roman occitan de Jaufré ». L'homme en tous genres. Masculinités, textes et contextes, éd. Gary Ferguson, numéro thématique d'Itinéraires. Littérature, textes, cultures, publication du Centre d'étude « Nouveaux espaces littéraires », Université de Paris 13, 1, 2008, pp. 35-47

- Van Beysterveldt, Antony. « El roman de Jaufré y la Cronica de Tablante de Ricamonte ». Studia occitanica in memoriam P. Remy, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1986, t. 2, pp. 203-210

- Wais, K. « Brunissen in Jaufre und die Tradition Brünhild/Brunehaut ». Studia occitanica in memoriam P. Remy, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1986, t. 2, pp. 211-232

- Woledge, Brian. Bibliographie des romans et nouvelles en prose française antérieurs à 1500. Genève : Droz ; Lill : Giard, Publications romanes et françaises, 42, 1954, p. 61

Tous les textes publiés sont en occitan et le journal n'impose aucune règle de graphie aux auteurs. A partir de 1896 quelques textes sont en français et apparait le sous-titre Le Grillon de Toulouse.

D'abord hebdomadaire, le journal devient bimensuel en avril 1894. En juin 1898 il fusionne avec la Terro d'Oc. Le 1er octobre 1900 une nouvelle série voit le jour et va s'interrompre en janvier 1901. Une troisième et dernière série paraît de juin à août 1907.

Sarrieu, Bernard (1875-1935)

Le premier numéro de la revue Era Bouts paraît en 1905. Elle est d'abord bimestrielle puis mensuelle à partir du n° 3 de 1906. Sa devise est : "Toustém Gascous !". Les articles, majoritairement rédigés en gascon, sont des études sur la langue, des textes littéraires et des comptes-rendus des activités de l'association. Tous les dialectes des régions pyrénéennes y sont représentés.

A partir de 1925 la revue sera dirigée par Raymond Lizop (1879-1969), puis en 1955 par Jules Ponsolle (1902-1998) et Yvonne Ponsolle (1914-1997). Le dernier numéro paraîtra en 1992.

Résumé

Recueil de « cansos », « tensos » et « vidas » de troubadours : copie moderne de textes issus du chansonnier occitan I (BnF, fr. 854).

Autres version du titre

Chansonnier de Béziers (Brunel-Lobrichon, 1987; Hershon, 2010)

Chansonnier Galaup de Chasteuil [forme erronée, attribution fautive]

Manuscrit de Chasteuil-Gallaup (Raynouard, Choix des poésies des troubadours) [forme erronée, attribution fautive]

Description physique

1 vol. ms in f° (335 x 215 mm). p. 1-223 [224-272] p.

Reliure

Reliure vélin XVIIe siècle, portant armoiries dorées au centre. Marque de l’emplacement des deux liens de fermeture (coupés). Dos long compartimenté portant le monogramme « MDSV ».

Les armes (au centre des deux plats) : « écartelé aux 1 et 4 d’azur à la fasce d’or, accompagnée de trois colonnes du même ; aux 2 et 3 de gueules à une foi parée d’argent, en fasce, mouvante des flancs de l’écu » sont celles de Méry de Vic1.

L'intérieur de la reliure est renforcé par un fragment d'imprimé moderne portant le titre : Conclusiones logico-morales... qui pourrait provenir d'une des thèses publiées sous ce titre en 1668-1669. La reliure a donc pu être réalisée, réutilisée ou restaurée après la mort de Méry de Vic.

Papier

Le volume est constitué de 129 feuillets in folio, paginés de la page 1 à la page 223 et non paginés à la suite [224-272], réunis par cahiers de 6 feuillets.

Le relevé des filigranes laisse apparaître cinq marques qui permettent de distinguer deux étapes dans la conception de l'ouvrage: la copie des textes du chansonnier occitan puis la dernière partie du recueil (pages vierges et tables).

Marques d'appartenances

- Méry de Vic (v. 1555-1622) : reliure armoriée

- Fauris de Saint-Vincent (1750-1819) : ex-libris manuscrit

- Henri-Joseph de Thomassin de Mazaugues (1684-1743) : notes manuscrites

- Louis Leconte Libraire expert 73 rue des Saints Pères Paris VIe.

- CIRDÒC-Mediatèca occitana – ms. 13.

Possesseurs

En 1701, Pierre de Galaup de Chasteuil (1644-1727) cite dans son Discours sur les arcs triomphaux dressés en la ville d'Aix...1 : « un manuscrit qu'Hubert de Gallaup, avocat général en ce parlement [d'Aix] mon frère, fit transcrire sur celuy qui est dans la bibliothèque du Louvre, contenant la vie et les œuvres de nos troubadours provençaux... ». Cette mention fit attribuer à Hubert de Galaup de Chasteuil (1624-1679) le manuscrit par les premiers romanistes. Mais la copie Galaup de Chasteuil a été identifiée par M. Bruno Marty au sein des collections de la Bibliothèque Inguimbertine de Carpentras (ms. 376). Bien que signalé par Pierre de Galaup comme une copie directe du chansonnier de la Bibliothèque du Louvre (aujourd’hui I, BnF fr. 854), le ms. 13, s'il a bien appartenu à Méry de Vic, serait antérieur et pourrait avoir servi d'intermédiaire à la copie Galaup de Chasteuil.

1/ Méry de Vic Sarred (1560-1622)

Les armes comme le style de la reliure semblent indiquer que la copie a été réalisée pour Méry de Vic qui aurait été son premier propriétaire. Méry de Vic, né vers 1555/60, de Raymond de Vic et de la comtesse de Sarred, est aussi appelé Méry de Vic Sarred (monogramme au dos du volume : MDVS). Maître des requêtes en 1581, président au Parlement de Toulouse en 1597, conseiller d’État, Intendant de Guyenne, diplomate, Garde des Sceaux en 1622 et grand bibliophile; mort en 1622.

2/ Henri-Joseph de Thomassin de Mazaugues (1684-1743)

Entre le milieu du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, aucune marque d'appartenance certaine ne nous permet d'identifier les différents possesseurs du manuscrit. Une lettre adressée par Fauris de Saint-Vincens à Raynouard le 20 mars 1816 signale que le manuscrit, qui est alors en sa possession, lui vient d'Henri-Joseph de Thomassin de Mazaugues. Fauris de Saint-Vincens le tenait peut-être de son beau-père Louis de Trimond-Puimichel (Brunel-Lobrichon 141).

Il aurait appartenu auparavant, selon Fauris de Saint-Vincens, à « M. de Galaup de Chasteuil » (Pierre de Galaup de Chasteuil). Raynouard, à sa suite, cite le manuscrit parmi les sources de son Choix de poésies... et attribue le recueil à Galaup de Chasteuil, petit-neveu de Peiresc qui avait entrepris une Histoire de la littérature provençale afin de renouveler l'historiographie de Jean de Nostredame, jugée pleine d'erreurs.

L'écriture de Mazaugues, sous forme de mentions marginales dans le manuscrit (p. 81, 109, 219-223) est relevée par G. Clément-Simon.

3/ Alexandre de Fauris de Saint-Vincens (1750-1819)

C'est Fauris de Saint-Vincens, Président à mortier au Parlement d'Aix et féru de littérature provençale, qui le fait connaître à Raynouard (lettre du 20 mars 1816). La description du manuscrit correspond à celle du ms. 13, exception faite du nombre de Vidas (relevé 97 au lieu de 99 par G Clément-Simon).

Le manuscrit confié à Raynouard resta en sa possession après son décès.

4/ François Just-Marie Raynouard (1761-1836)

Le romaniste Raynouard cite le manuscrit dans son Choix de poèsies originales des troubadours1. Le manuscrit est ensuite considéré comme perdu. On le retrouve en 1908 en possession de Gustave Cément-Simon dans la bibliothèque duquel « il reposait depuis de longues années ».

5/ Gustave Clément-Simon (1833-1937)

Clément-Simon achète le manuscrit au libraire Delaroque qui avait acquis une série de manuscrits provenant de la bibliothèque de Raynouard. Il en publie une étude en 1908 et l'identifie à la copie réalisée par Hubert de Galaup de Chasteuil attestée par son frère dans le Discours sur les arcs triomphaux...

En 1983 le manuscrit est acquis par le CIDO (aujourd'hui CIRDÒC) lors d'une vente aux enchères sous le n°213 (Louis Leconte Libraire expert). Il est aujourd'hui conservé sous la cote ms. 13

Note de contenu

Ce manuscrit est une copie abrégée et dans un ordre un peu différent du chansonnier (I) conservé à la BnF (Fr 854) (Brunel-Lobrichon, 1987).

Textes

Le volume contient deux parties distinctes :

I - une partie écrite, feuillets paginés (p. 1-223)

Pour la première partie, les pages sont numérotées à partir de la première feuille jusqu’à la page 223. Le texte s’organise en 2 parties :

p. 1-60 (60 pages) – contenant 52 Tensos1, s’achevant à la page 60 par l’annonce de « La Table des Tensons » qui n’y figure pas.

p. 61-223 (162 pages) – contenant 97 Vidas2. Les notices comportent une note biographique en occitan accompagnée d’une traduction en français en vis-à-vis (2 colonnes), suivies d’une note historique empruntée à Nostradamus (sur la largeur de la page) et complétée par les chansons dudit troubadour ou troubairitz (1 colonne).

Le texte écrit à plusieurs mains est disposé sur deux colonnes permettant une double écriture (complément ultérieur), ainsi qu’une pliure des pages ou cahiers avant reliure. Il est aéré de colonnes vides et d’emplacements laissés libres pour des illustrations ou commentaires à venir.

II - une partie de pages vierges ou écrites ultérieurement contenant les tables [feuillets non paginés p. 224-272].

Pour la seconde partie [p. 224-272], les feuillets non paginés à la suite du texte contiennent :

– la « Table alphabétique des pièces contenues dans ce manuscrit » (10 pages) écriture début XIXe siècle [p. 251-260]

– la « Table des noms des Troubadours contenus dans ce volume », (6 pages) [p. 263-268]

Illustrations

L’illustration faite de gravures découpées (20) ou dessins (4), rehaussés en couleur puis collés dans le texte qui viennent compléter les notices de certaines Vidas. On compte 24 illustrations, dont 20 de troubadours (musicien pour la première et personnages à cheval pour les autres) et 3 de troubairitz.

Liste des illustrations:

p. 61 – Peire d'Alverne (1)1 - dessin

p. 81 – Perdigon (8)

p. 82 – N'Aymeric de Piguillan (9)

p. 99 – Raymond Jordans Vescoms de Saint-Antoni (18)

p. 103 – Peyre Reimon de Tolosa (20)

p. 106 – Gui d'Usel (22)

p. 109 – Bonifass Calbo (24)

p. 110 – D'en Bertholome Corgi (25)

p. 114 – Guillems Ademars (27)

p. 116 – Guillem de Capestaing (28)

p. 119 – Peire de Maensac (30)

p. 124 – En Blacas (35)

p. 125 – En Blacasset (36)

p. 129 – Bertrand de Allamanon (38)

p. 135 – Guillem de Balaun (43)

p. 137 – Cadenet (45)

p. 139 – Marcabruse [48]

p. 145 – Bertrand del Poiet [51] dessin

p. 160 – Cercamons [62]

p. 167 – Pistoleta [67]

p. 178 – Lo Comte de Peitious [78]

et 3 de troubairitz :

p. 149 – Na Castelosa [55]

p. 171 – N'Asalais de Porcarages [71] dessin

p. 174 – La Comtessa de Dia [74] dessin

Une des illustrations a été arrachée (p. 134).

Note d’étude

Ce manuscrit inachevé a été écrit à plusieurs mains, vraisemblablement par plusieurs copistes qui ont chacun de leur coté, avancé le travail sur des feuillets. Chaque feuillet présente une pliure les séparant en deux colonnes.

Il a été complété et annoté à plusieurs époques. Les marques apparentes de pliures par cahiers ou feuillets d'une même écriture se remarquent alors qu'il n'en existe pas sur la page de garde et sur les pages non numérotées. Une fois rassemblés, les manuscrits des divers copistes ont été rognés et montés sous forme de cahiers cousus en un seul volume incluant pages de garde (p. 1-4) et pages d'attente pour les cahiers vierges en fin de volume [p. 224-272].

Dans la première partie:

– Pour les Tensos, chacun des copistes a relevé la numérotation des pièces transcrites, en chiffre romain de I à LII. Les feuillets ont été paginés par la suite. On relève la présence irrégulière (suivant les copistes) de réclames de fin de colonnes ou de fin de pages.

– Les Vidas ont été numérotées jusqu'à la p. 136 (n.44). Les feuillets de cette seconde partie ont été paginés à une date ultérieure par la main1 qui relève la Table des noms (II-D) en fin du volume La numérotation des Vidas suivantes sera complétée au XXe siècle (n.45-97).

Dans la seconde partie:

– La « Table alphabétique des pièces contenues dans ce manuscrit » est relevée au début du XIXe siècle dans l'espace restant [p. 251-260 ].

– La « Table des noms des Troubadours... » est vraisemblablement relevée au XVIIIe siècle en fin de volume [p. 263-268].

Les textes des Tensos plus homogènes2 semblent réalisés en un premier temps par plusieurs mains. L’annonce de la table qui n’y figure pas indique que la rédaction est incomplète.

Dans les Vidas, indépendamment des strates d'écritures contemporaines qui proviennent d'écriture partagées, on relève des annotations dans le texte qui datent à la fois du XVIIIe1, du XIXe et du XXe2 siècles.

Nous observons quelques variantes qui s’éloignent de la description donnée par G. Clément-Simon (p. 33)

Au titre des Tensons : « que an » pour « quan » (p.5)

Au titre des Vidas : « que son en aquest libre » pour « qui sont en a quest libre » (p. 61)

Dans les Vidas 99 articles sont mentionnés pour 97 relevés dans le texte.

Editions et traductions

- HERSHON, Cyril P., "Le chansonnier de Béziers, édition semi-diplomatique", La France Latine, n.150, 2010, p.5-298 ; n.152, 2011, p.7-184.

Ressources bibliographiques

- RAYNOUARD, François J.M., Choix des poésies originales des troubadours... Paris, Firmin Didot, 1816, Tome Premier, p. 440 (Cote CIRDOC : CAC 5260-1)

- CHABANEAU, Camille, Notes sur quelques manuscrits provençaux perdus ou égarés suivies de deux lettres inédites de Pierre de Chasteuil-Gallaup, Paris, Maisonneuve, 1886, 112 p. (p. 30-36) (Cote CIRDOC : CBO 1).

- CLEMENT-SIMON, Gustave, « Notice de quelques manuscrits d'une bibliothèque limousine », Bulletin de la Société Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze, T. XV, 1908 (Cote CIRDOC : CBC 563).

- PIROT, François, « Sur quelques chansonniers provençaux perdus ou égarés » dans : Mélanges de philologie romane dédiés à la mémoire de Jean Boutière (1899-1967) édités par Irénée Cluzel et François Pirot, Liège, 1971, p. 476-477. (Cote CIRDOC : CMC 18-1).

- BRUNEL-LOBRICHION, Geneviève, "Le chansonnier provençal conservé à Béziers", dans : Actes du premier congrès international de l'Association internationale d'études occitanes éd. Peter T. Ricketts, London, A.I.E.O, 1987, p. 139-147. (Cote CIRDOC : CMC 173).

- Patrimoine des bibliothèques de France, volume 7, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Paris, Payot, 1995, (Béziers, p. 58-65). (Cote CIRDOC : CUP 284-7).

- HERSHON, Cyril P., "Le chansonnier de Béziers, édition semi-diplomatique", La France Latine, n.150, 2010, p.5-298 ; n.152, 2011, p.7-184. (Cote CIRDOC : PER_E2).

Ressources numériques

- Chansons des troubadours [Chansonnier Méry de Vic], manuscrit 13 conservé au CIRDÒC

- Recueil des poésies des troubadours - BnF, Département des manuscrits, Français 854 sur Gallica

- CHABANEAU, Camille, Notes sur quelques manuscrits provençaux perdus ou égarés suivies de deux lettres inédites de Pierre de Chasteuil-Gallaup, Paris, Maisonneuve, 1886, 112 p. (p. 30-36) sur Gallica

- CLEMENT-SIMON, Gustave, « Notice de quelques manuscrits d'une bibliothèque limousine », Bulletin de la Société Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze, T. XV, 1908, sur Occitanica

Journal créé au cours de la Première guerre mondiale, publié à Aix par Marcel Provence (1892-1951) entre juin 1915 et mai 1916 (parution de 4 numéros), Lo Delubre : Santo Ventùri doit son titre à un monument emblématique de l’histoire de la Provence. Lou Delubre est en effet un monument dressé par le général Marius (157-86 av. J.C.) au pied de la Montagne Sainte-Victoire à la mémoire des soldats romains ayant vaincus les barbares germains.

Note de contenu

Le bulletin se veut un lien entre les félibres du front et ceux restés à l’arrière. Chaque numéro débute par la liste des félibres “morts pour la patrie”, suivie d’une lettre du capoulié (ou d’un membre important du félibrige) en soutien à la cause félibréenne sur le front. Il est complété par les actualités liées au félibrige, et parfois par des discutions et débats autour de celui-ci.

Le journal bien que relatant principalement l'événementiel n’en demeure pas moins patriotique et n’oublie jamais de saluer et soutenir la “Grande Patrie”.

Exemplaires conservés

- CIRDÒC (Béziers)

Cote : AG

État des collections : n.1, 1915 -n.4, 1916 - BnF (Paris)

Cote : FOL- LC6- 641

État des collections : n°1,1915-n°4, 1916 - Bibliothèque Centrale de Toulon

Cote : 30182

État des collections : n°1,1915-n°4, 1916 - Bibliothèque d’Études et du Patrimoine (Toulouse)

Cote : P4137

État des collections : n°1,1915-n°4, 1916 - Bibliothèque de l’Alcazar (Marseille)

État des collections : n°1, 1915-n°4, 1916 - Médiathèque Emile-Zola (Montpellier)

État des collections : n°1, juin 1915-n°2, novembre 1915

Résumé

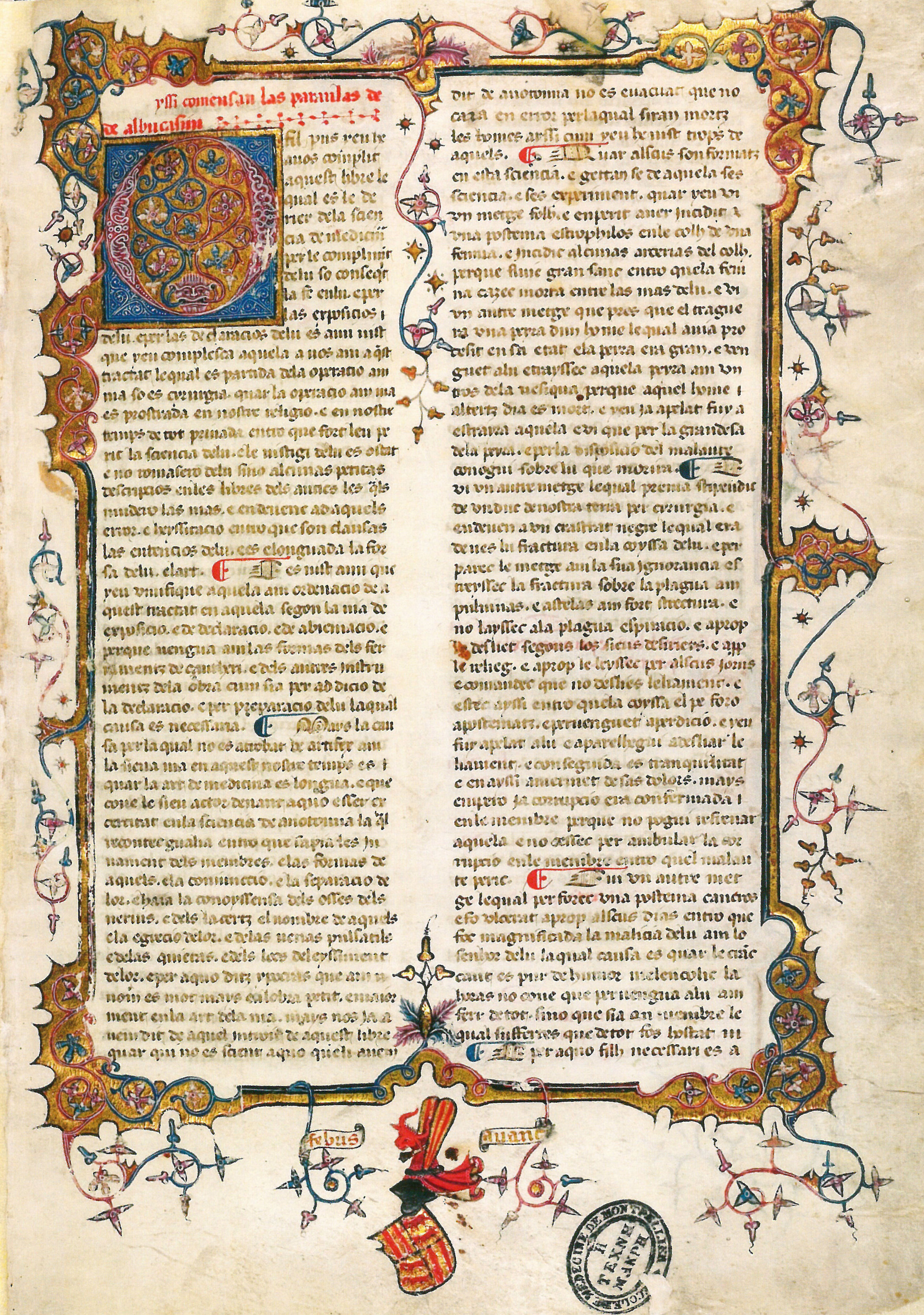

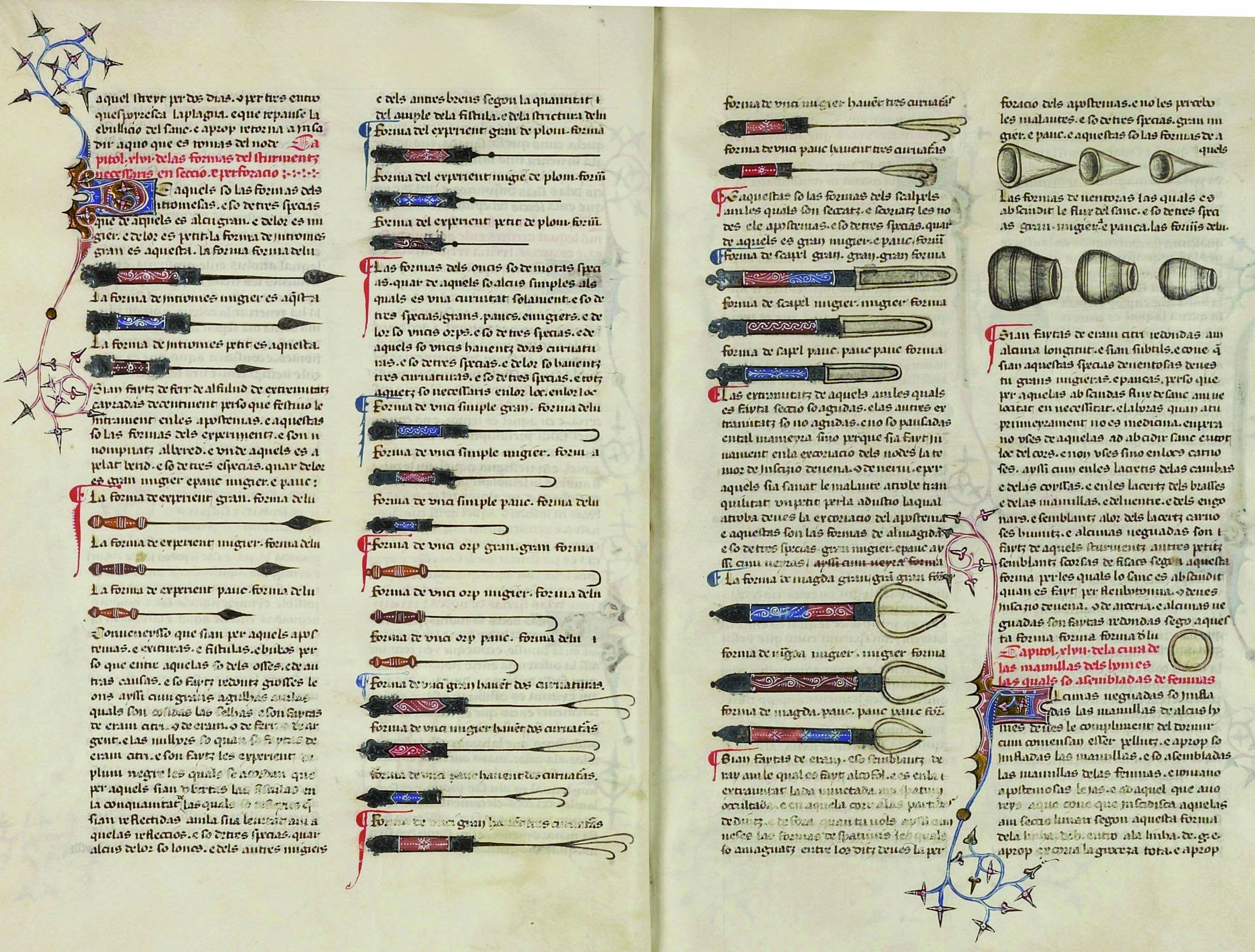

Au Moyen Âge la médecine et la chirurgie sont encore balbutiantes lorsque Abu Al-Qasim (v. 940-v. 1013), Albucasis en occident, débute la rédaction de son grand-œuvre, Al-Tasrif (nom complet : Kitab al-Tasrif li man 'ajaza 'ani at-T'aleef). Cet ouvrage, somme du savoir médical et chirurgical de son temps, bénéficie des recherches et expériences menées par le médecin d'Al-Andalus. Al-Tasrif va constituer durant des siècles une source de référence dans le milieu médical et universitaire, bien au-delà des frontières de la péninsule ibérique.

Les collections de la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier, ville à la longue tradition universitaire et médicale, conservent deux exemplaires de l'ouvrage, l'un dans sa version latine (le manuscrit H89), le second en occitan (le manuscrit H95), unique manuscrit de l'ouvrage d'Albucasis connu dans cette langue.

Le manuscrit H95 riche de 215 planches illustrées représentant quelques-uns des instruments chirurgicaux de l'époque, est un document précieux pour l'histoire et la linguistique occitanes. Sa paternité demeure pourtant source de questionnements. La commande de cet ouvrage serait attribuée à Gaston III de Foix-Béarn, plus connu sous le nom de Gaston Fébus ; à son père, Gaston II de Foix-Béarn ou bien à sa mère durant la quasi regence qu'elle administra après la mort de son mari. Ces hypothèses s'appuient sur les différentes marques produites sur le document et les inventaires de leurs héritiers.

Autres versions du titre :

< La Chirurgie d'Albucasis

< La Cyrurgia

< La Cirurgia

< L'Albucasis

Présentation du contenu

Manuscrit en parchemin de 70 feuillets à 2 colonnes, précédés et suivis de 3 feuillets de garde en papier moderne.

Daté de la seconde moitié du XIVe siècle, le manuscrit présente au bas de sa première page, un écusson aux armes de Foix et de Béarn, ainsi qu'une banderole portant le cri de guerre du comte Gaston III de Foix-Béarn (1343-1391).

Description complète : notice Calames http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=D01040719

Accéder au document numérisé : http://occitanica.eu/omeka/items/show/11898

Histoire du manuscrit et possesseurs successifs

Les origines du manuscrit H95, unique exemplaire connu d'Al-Tasrif en occitan, aujourd'hui conservé par la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier, demeurent sujettes à caution.

La liste suivante, qui indique l'histoire du manuscrit sur la base des études les plus récentes, est donc susceptible d'évoluer.

1/ Les vicomtes de Foix-Béarn, Gaston II et Gaston III

Divers éléments concourent à attribuer la paternité du manuscrit H95 aux vicomtes de Béarn : Gaston II (1308-1343) ou plus probablement son fils Gaston III (1343-1391), plus connu sous le nom de Gaston Fébus.

Daté de la seconde moitié du XIVe siècle, le manuscrit présente au bas de sa première page un écusson aux armes de Foix et de Béarn ainsi qu'une banderole portant le cri de guerre du comte Gaston III de Foix-Béarn (1343-1391).

Les collections de la Bibliothèque Sainte-Geneviève conservent par ailleurs un exemplaire de l'Elucidari (Ms. 1029), traduction occitane du De proprietatibus rerum de Barthélémy l’Anglais, qui semble le fait du même mécène que le manuscrit H95 de Montpellier. Or, l’exemplaire de l'Elucidari présente en prologue quelques vers qui indiquent que l'entreprise de traduction avait été lancée pour un jeune comte de Foix nommé Gaston, ce qui suggère une commande de la Chirurgie par la même famille.

2/ La famille d'Albret

Les archives départementales des Pyrénées-Atlantiques conservent différents inventaires mobiliers de la famille d'Albret, vicomtes de Béarn à partir du XVe siècle, attestant la présence dans leurs collections de différentes traductions en occitan des œuvres d'Albucasis.

Enfin l'étude des inventaires mobiliers de la famille d'Albret, lointains héritiers de Gaston Fébus, révèle une présence tant de l'Elucidari que de la Chirurgie dans les bibliothèques béarnaises. Des manuscrits entrés bien avant le règne des Albret sur la vicomté. L'inventaire de 1533, du temps d'Henri II d'Albret, porte ainsi sous le numéro 14 la mention suivante : "Autre livre commensant : Les paroles de "Albucassin, en mauvais langaige"; ou selon les indications données plus loin à l'article 18 de l'inventaire établi par le maître d'hôtel Jehannot de Laborde, « en langage du midi de la France ». Telle est en tout cas la déduction faite par Charles Rahlenbeck en 1882, lors de la publication de l'inventaire de Pau. Poursuivant son analyse du document, il note la présence à l'article 15, d'un ouvrage intitulé "Le palays de Sagesse, escript en parchemin", dans lequel il pense identifier « l'Elucidari de las proprietatz de totas res naturals », compilation encyclopédique débutant par une pièce allégorique dont voici les premiers vers : "Comensa le palaytz de Savieza, fayt a istancia del noble princep Guasto, compte de Foysh."

3/ La Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier

Le manuscrit H95 a tout naturellement trouvé sa place dans les collections de la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier, riche d'une longue tradition universitaire et scientifique. La capitale héraultaise constitue en effet avec la Sorbonne l'une des plus anciennes universités de l'Hexagone, sa fondation remontant au début du XIIIe siècle. La médecine figure au titre de ses enseignements, les traces de sa pratique étant d'ailleurs ici plus précoces encore. Elle est en effet attestée dès 1137 à Montpellier.

Si Rahlenbeck voit dans l'exemplaire occitan de la Chirurgie présent dans les collections de la famille de Navarre, le manuscrit H95 aujourd'hui conservé à Montpellier, le parcours exact des deux ouvrages, Chirurgie comme Elucidari, entre le XVIe siècle et leur lieu de conservation actuel n'est pas à ce jour connu. Leur trace se perd ainsi au début du XVIIe siècle. Poursuivant son analyse des inventaires de la famille de Navarre, Rahlenbeck souligne ainsi que durant les premiers mois de l'année 1621, alors que la vicomté de Béarn est définitivement rattachée au royaume de France et que Louis XIII règne sur le royaume depuis Paris, l'ancienne cour des rois de Navarre et notamment leur bibliothèque, font l'objet d'une série de pillages.

Note de contenu

Le manuscrit comporte sur le premier feuillet les armes et la devise de Gaston Fébus « Febus avant » . Il reprend le dernier volume de l'ouvrage original et se divise en trois livres abordant chacun une thématique selon le plan suivant :

- la cautérisation

- les opérations de taille

- fractures et luxations

Note d'étude

1/ L'auteur et le contexte de rédaction

L’auteur du traité Abū al-Qāsim Khalaf ibn Abbās al-Zahrāwī, est né aux alentours de 936 après Jésus-Christ (940 pour certaines sources), Albucasis vit dans la banlieue de la capitale cordouane d'Al-Andalus, dans la ville d'El Zahra et officie en tant que médecin et chirurgien à la cour califale. Cordoue est alors une capitale rayonnante. Bien que placée à l'extrémité ouest du monde musulman et qu'ayant pris progressivement son indépendance vis-à-vis des califes de Bagdad ; Al-Andalus demeure au cœur d'un important réseau de relations avec les Orients arabes. À compter du Xe siècle, Cordoue est ainsi un centre de confluence des savoirs grâce au soutien porté par les souverains Omeyyades en faveur des arts, sciences et lettres. Leur règne représente dans ces différents domaines un véritable âge d'or. Sous Abd-ar-Rahman III (891-961), la ville voit émerger une nouvelle tradition médicale et accueille l'une des grandes écoles de médecine de ce temps, face aux capitales arabes de Bagdad, d'Ispahan, du Caire...

C'est dans ce contexte, alors qu'il officie à la cour d'Al-Hakam II, qu'Albucasis rédige l'un des ouvrages scientifiques médiévaux majeurs de son époque, le Kitab Al-Tasrif li man 'ajaza 'ani at-T'aleef, aussi connu sous le nom d'Al-Tasrif. Véritable encyclopédie médicale en 30 volumes et 1500 pages, l'ouvrage rassemble l'ensemble des connaissances de l'époque sur la question, ainsi que les récentes découvertes chirurgicales faites par Albucasis suite à ses recherches et travaux de dissection. Afin d'illustrer son propos, il insère dans son traité de chirurgie des schémas explicatifs décrivant notamment les instruments inventés par ses soins, ce qui constitue pour l'époque une démarche innovante. Le traité offre également une place plus importante au rapport soigneur/soigné préfigurant davantage une sorte de phase assez proche du diagnostic moderne. L'ensemble connaît très vite un grand succès, tout particulièrement le dernier tome. La renommée et les idées de la Chirurgie vont en effet progressivement dépasser les frontières d'Al-Andalus, suite à la traduction latine de l'ouvrage.

2/ Diffusion de l’œuvre au Moyen Âge

La Reconquista débute dès 722 dans le nord de la péninsule ibérique. En 1085, Tolède tombe aux mains des troupes du roi Alphonse VI de León et Castille. Les chrétiens découvrent sur place une activité intellectuelle solidement établie ainsi qu'une importante communauté mozarabe (les chrétiens d'Al-andalus) qui va faciliter la transmission des savoirs. La tradition culturelle et scientifique de Tolède se perpétue des siècles après la Reconquista, et tout au long des XIIIe et XIVe siècles, on ne cesse de copier et de traduire des manuscrits arabes. C'est dans ce contexte que Gérard de Crémone venu de Lombardie, s'installe dans la cité castillane et réalise la traduction en latin de nombreux manuscrits arabes. Le lombard produit ainsi le manuscrit 0 du traité d'Albucasis.

La traduction latine favorise la diffusion de l'ouvrage en Occident où son succès ne se démentit pas durant tout le Moyen Âge. D''éminents médecins et chirurgiens comme Pietro Argallata, mais également Guy de Chauliac, Roger de Parme, Guillaume de Salicet... usent et citent les travaux de leur prestigieux prédécesseur. Durant près de cinq siècles, le traité d'Albucasis figure aux programmes des Universités de Salerne et de Montpellier.

3/ La langue de l'Albucasis

Rédigé dans la variante languedocienne de l'occitan, probablement celle du parler de Foix, le manuscrit H95 semble être le fruit d'une traduction littérale à partir, non pas du texte original en arabe, mais de l'une des traductions latines de la Chirurgie, possiblement le second manuscrit conservé à Montpellier (cote H89ter). Le recours à l'occitan, langue maternelle du commanditaire de la traduction, ouvrit au XIVe siècle de nouvelles perspectives à la production occitane écrite, l'invitant à explorer de nouveaux territoires, notamment dans le domaine lexical.

Éditions et traductions

Éditions

- Tourtoulon, Charles de. « La Chirurgie d'Albucasis traduite en dialecte toulousain (bas pays de Foix) du XIVe siècle », Revue des langues romanes, 1, 1870, p. 3-17 et 301-307.

- La Chirurgie d'Albucasis (ou Albucasim), texte occitan du XIVe siècle, éd. Jean Grimaud et Robert Lafont, Montpellier, Centre d'études occitanes de l'Université Paul-Valéry, 1985, 284 p.

- Abū'l Qāsim Halaf Ibn 'Abbās al-Zahrāvi detto Albucasis, La chirurgia. Versione occitanica della prima metà del Trecento, Firenze, Malesci, 1992.

Assié, Benjamin

Bancarel, Gilles

Flamenca a vraisemblablement été composé en Rouergue à la toute fin du XIIIe siècle, période marquée sur le plan littéraire par la décadence de la lyrique occitane des troubadours et sur le plan politique et religieux par le contexte de répression de l’après-Croisade contre les Albigeois.

Au-delà de l’intrigue classique du châtiment du mari jaloux qui constitue la trame du récit, le roman est également singulier par la place inédite accordée à l’introspection - certains critiques ont pu parler de « roman psychologique » avant l’heure - et par le souci de vraisemblance historique qui a longtemps créé une confusion entre la date de composition du roman et l’époque dans laquelle l’histoire prend place.

Autres versions du titre :

C’est François Raynouard qui, en l’absence des vers liminaires et finaux dans le manuscrit de Carcassonne, forge le titre Flamenca d’après le nom de l’héroïne du roman2. Flamenca est aujourd’hui accepté comme titre uniforme3 conventionnel même si certains critiques ont plaidé pour des variantes possibles permettant de recentrer le roman sur le personnage du chevalier Guillem (A. Limentani, 1965) ou du jaloux châtié, le seigneur Archimbaut (U. Gschwind, 1971).

Formes rejetées :

< La Dame de Bourbon (Mary-Lafon, 1860)

< Las Novas de Guillem de Nivers (Alberto Limentani, 1965)

< Novas de Guillaume de Nevers (Luciana Cocito, 1971)

< Le Roman de Flamenca (Paul Meyer ; Nelly-Lavaud)

< Le Roman d’Archimbaut (Ulrich Gschwind, 1971)

Exemplaires conservés

La seule copie connue du manuscrit a été découverte au début du XIXe siècle dans les collections de la Bibliothèque de Carcassonne.

Localisation actuelle :

Bibliothèque d’agglomération de Carcassonne. Ms. 34 (anciennes cotes : n° 2703 ; n° 2176)

Description matérielle :

Manuscrit sur parchemin, 140 f. Initiales ornées. 215 × 142 mm. Reliure moderne maroquin.

Le manuscrit est incomplet. Outre des lacunes dans le corps même du volume, le premier feuillet est mutilé et les derniers feuillets ont disparu.

Le manuscrit a été relié avec une lettre autographe de François Raynouard (2 f. à l’entête de l’Institut Royal de France) contenant une « notice sur Flamenca » (Passy-les-Paris, 15 juin 1834).

La reliure originale en bois a disparu, elle a été remplacée par une reliure moderne (fin XIXe-début du XXe siècle).

Texte de 8095 vers octosyllables sur une seule colonne (29 lignes par page).

La copie serait du début du XIVe siècle, Provence (cour angevine d’Aix).

Provenances :

Anciens possesseurs

- [Cayrol ?] : sur le fol. 3 r°, en marge du texte, plusieurs occurrences du patronyme « Cayrol » dans une écriture du XVIIe siècle4 qui pourrait signaler un possesseur antérieur aux Murat.

- Collection de Murat : le manuscrit de Flamenca se trouvait dans la bibliothèque de la famille Murat, famille de magistrats carcassonnais sous l’Ancien régime. Les Murat ayant émigré lors de la Révolution française, leurs biens sont confisqués comme biens nationaux en 1792. Le manuscrit de Flamenca avait probablement été acquis par Joseph-Vincent de Murat (1668-1732), érudit et bibliophile5.

- École centrale de Carcassonne (ancien collège des Jésuites) : lors des confiscations révolutionnaires la bibliothèque de la famille de Murat est déposée à l'École centrale de Carcassonne.

- Bibliothèque de Carcassonne : créée en 1804, la Bibliothèque de Carcassonne ne fonctionne vraiment qu’à partir des années 1830. Le manuscrit de Flamenca est signalé en 1834 par Gabriel Delessert préfet de l’Aude6 au philologue François Raynouard7 dans le cadre de la « Commission des travaux littéraires, chargée de surveiller la continuation de la notice des manuscrits, du Recueil des ordonnances des rois de France, et du Recueil des historiens des Gaules et de la France » (Institut de France, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). Celui-ci en publie les premiers extraits dès 18358.

Note d’étude

1. Datations :

Les deux indices (C. Grimm et F. Zufferey) concordent donc pour dater la composition du roman après 1287. « Il s’ensuit que le calendrier de 1234, utilisé dans une perspective symbolique en relation avec la quête amoureuse de Guillaume, et la date de 1249, où disparaît le dernier Archambaut, ne délimitent qu’un vague cadre de vraisemblance historique d’une quinzaine d’années, qui n’exclut pas les anachronismes14 ».

2. L’auteur et le contexte de la composition de l’œuvre :

2-1/ « En Bernardet », auteur de Flamenca ?

Le roman contient un court passage dédicatoire (v. 1722-1736) qui fait l’éloge d’un « seners d’Alga » (seigneur d’Algues) et qui contient la mention d’un certain « En Bernardet » qui pourrait désigner l’auteur de Flamenca.

L’auteur de Flamenca « était un Rouergat dont la langue trouve des échos dans celle du troubadour compatriote Daudé de Prades »15. Au vu de sa très grande connaissance de la littérature d’oc et d’oïl, de sa grande culture biblique et de la maîtrise du calendrier liturgique, l’auteur anonyme a le profil d’un clerc lettré. Pour F. Zufferey, plusieurs indices permettent d’aller plus loin en faisant de l’auteur, « En Bernardet », un ancien clerc ayant renoncé à ses vœux

2-2/ La cour de Roquefeuil, refuge des poètes :

Le roman a vraisemblablement été composé dans l’entourage de la cour de Roquefeuil16. C'est Camille Chabaneau qui identifia le « seigneur d'Alga » au baron de Roquefeuil : « Alga, château aujourd'hui détruit, mais dont les ruines sont imposantes, était le lieu de la seigneurie de Roquefeuil qui fut le premier comtor de Nant, mais qui, en 1276, ne prenait encore que le titre de seigneur d'Alga17. »

Algues est un château situé près de Nant en Aveyron, dans la vallée de la Dourbie à 34 km de Millau, à proximité de la chaîne de l’Aigoual.

C’est à la famille rouergate des Roquefeuil, issue des seigneurs d’Anduze, alliée aux comtes de Toulouse et aux Trencavel, qu’appartient le personnage de Raymond IV de Roquefeuil, seigneur de Cantobre et d’Algues, comtor de Nant18, d’abord supérieur du couvent des franciscains de Lunel, relevé de ses vœux en 1287 pour se marier. Il est désigné comme le mécène et le protecteur du narrateur de Flamenca qui en loue la prodigalité19.

La cour de Roquefeuil a été célébrée par le troubadour rouergat Daude de Pradas, contemporain de l’auteur de Flamenca, dans le poème « Ab lo douz temps que renovella / Avec la douce saison qui se renouvelle » :

Lai on es proeza certana,

va salve t’en vai, e no.t trics,

chanssos, que.l seigner t’er abrics

contra la folla gen vilana;

e.ls dos fraires de Rocafuoill,

on fis pretz e jovens s’accuoill,

sapchas a tos ops retener,

si vol en bona cort caber.

(traduction française : Là où se trouve la véritable prouesse, / va chanson vers Sauve20, et ne tarde pas / car le seigneur te protégera / contre la folle gent vilaine ; /et et les deux frères Roquefeuil, / chez qui la vraie valeur et la jeunesse sont bien accueillies, / sache les gagner, / si tu veux trouver place en bonne cour21.)3. La langue de Flamenca :

Pour les critiques et éditeurs de l’œuvre, l’étude de la langue de l’auteur de Flamenca ne laisse aucun doute : l’auteur était rouergat et sa langue a de nombreuses similitudes avec celle du troubadour Daude de Pradas, son contemporain.

Le contexte de réalisation de la copie est également identifiable par certains traits linguistiques attribuables au copiste. Le texte a été copié en Provence, peu après la composition de l’œuvre (tout début du XIVe siècle) comme l’avait suggéré le premier Clovis Brunel22.

Critiques et réception de l’œuvre :

René Nelli : Flamenca, une œuvre « hérétique » ?

« Si jamais livre a été pourchassé par les autorités religieuses après 1277, c’est certainement le Roman de Flamenca. Il ne doit d’avoir pu paraître qu’au fait qu’il a été écrit avant cette date. Car à partir de la fin XIIIe siècle on constate, dans tous les ouvrages en langue d’oc, la disparition de toutes les théories érotiques incriminées par l’évêque Tempier et combattues par Jean de Mun. L’amour pur adultère devient pêché ; l’amour conjugal seul est exalté, la jeune fille l’emporte sur la dame, etc… Entre 1277 et 1280 la parution d’un roman comme celui de Flamenca eût scandalisé beaucoup plus de gens pieux que le Roman de la Rose ».

René NELLI, Le roman de Flamenca : un art d'aimer occitanien du XIIIe siècle, Toulouse : Institut d'Etudes Occitanes, 1966.

Flamenca, la perfection du roman médiéval

« A hundred years after Christien, one of his cleverest pupils wrote de Provençal story of Flamenca, a work in which the form of the novel is completely disengaged from the unnecessary accidents of romance, and reaches a kind of positive and modern clearnesse very much at variance in some respects with popular ideas of what is medieval... Flamenca is the perfection and completion of medieval romance in one kind and in one direction... It is perhaps the first complete modern appropriation of classical exemples in literary art ».

W. P. KER, Epic and Romance. Essays on medieval Literature, London, 1897.

Flamenca, somme de l’érotique occitane

« Le roman de Flamenca ne représente pas seulement un intérêt littéraire ; il n’est pas seulement la perle de la poésie narrative du moyen-âge23 ; à sa fiction pleine de fantaisie et riche d’analyses ingénieuses ou profondes, il juxtapose un véritable art d’aimer qui, se développant pour ainsi dire en marge des aventures romanesques, constitue une sorte de somme de l’érotique provençale du XIIIe siècle ».

René NELLI, Le roman de Flamenca : un art d'aimer occitanien du XIIIe siècle, Toulouse : Institut d'Etudes Occitanes, 1966.

« Synthèse de l’érotique et de la poétique troubadouresque, le Roman de Flamenca vient rappeler la dette de la littérature amoureuse occidentale à l’égard de l’Occitanie médiévale ».

Jean-Charles HUCHET, Flamenca, roman occitan du XIIIe siècle, Paris, Union générale d'éditions (10/18), 1989.

Flamenca, roman psychologique

« Flamenca n'est pas un roman historique mais un roman psychologique dont les jeux de comédie ont été rapprochés de ceux de l'École des Femmes ou de Tartuffe. C'est une œuvre célèbre, la plus dense que le Moyen Âge ait produite ».

J. FABRE DE MORLHON, « Le roman de Flamenca dans son contexte historique » dans : Mélanges de philologie romane offerts à Charles Camproux, Montpellier : C.E.O. : Université Paul Valéry, 1978.

« Pour l’histoire des sentiments et des mœurs vers l'avènement de Louis IX, le roman de Flamenca est sans contredit, une source incomparable ».

Ch.-V. LANGLOIS, La vie en France au moyen âge de la fin du XIIe au milieu du XIIIe siècle d’après les romans mondains du temps, Paris, 1926-28.

Éditions et traductions

Pour accéder à une bibliographie complète et actualisée sur Flamenca consulter le Trobador (catalogue général de la documentation occitane) : http://lo-trobador.occitanica.eu/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=&q=flamenca-

1. Édition du texte occitan et traductions françaises

(1) François-Just-Marie RAYNOUARD, « Notice de Flamenca : poëme provençal, manuscrit de la Bibliothèque municipale de Carcassonne, n° 681 » dans : Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Roi et autres bibliothèques, t. 13/2 Paris, 1835-1838, p. 80-132.

Note : Première édition et traduction de quelques extraits de Flamenca, accompagnée de notes et commentaires.

Réédition : Ce texte sera repris intégralement et publié dans : François-Just-Marie RAYNOUARD, Lexique roman ou Dictionnaire de la langue des troubadours comparée avec les autres langues de l'Europe latine : précédé de nouvelles recherches historiques et philologiques, d'un résumé de la grammaire romane, d'un nouveau choix des poésies originales des troubadours, et d'extraits de poëmes divers, Tome premier, Paris : Silvestre, 1838, p. 1-47.

Compte-rendu dans : Amaury-Duval (Eugène-Emmanuel-Amaury Pineu-Duval, dit), « Le Roman de Flamenca » dans : Histoire Littéraire de La France, Paris 1838, T. XIX, 1838, p. 776-78924.

Localiser le document : requête trobador

Consulter en ligne : http://occitanica.eu/omeka/items/show/10824

(2) Jean-Bernard LAFON dit MARY-LAFON, La dame de Bourbon, Paris : Bourdilliat, 1860. xv, 174 p.

Note : Adaptation romanesque et libre de l’oeuvre dans une édition illustrée de dessins romantiques et lithographies de E. Morin gravés par H. Linton.

(3) Paul MEYER, Le roman de Flamenca, Paris : A. Franck ; Béziers : J. Delpech, 1865. 1 vol. (XLV-427 p.).

Note : Première édition complète du roman de Flamenca qui s’accompagne d’une traduction et d’un glossaire et porte un jugement sévère sur l’édition de Mary-Lafon.

L’édition de Paul Meyer sera très critiquée par Camille Chabaneau (compte-rendu dans la Revue des langues romanes en 187625), qui lui reprochera des erreurs de transcription.

(4) Paul MEYER, Le roman de Flamenca, Paris: Librairie E. Bouillon, 1901.

Note : Deuxième édition de Flamenca entièrement refondue par Paul Meyer, en réponse aux critiques de C. Chabaneau.

Camille Chabaneau reprendra ses critiques à l’encontre de cette nouvelle édition (compte-rendu dans la Revue des langues romanes en 190226).

Réédition : Le roman de Flamenca, publié d'après le manuscrit unique de Carcassonne, traduit et accompagné d'un vocabulaire... par Paul Meyer. [Paris] : [diffusion Champion] ; Genève : Slatkine, 1974. V-416 p.-[1] f.

(5) René LAVAUD, René NELLI, « Flamenca », dans : Les troubadours [I] : Jaufre, Flamenca, Barlaam et Josaphat, [Bruges] : Desclée de Brouwer, 1960.

Note : L’édition du texte suit celui donné par Paul Meyer, seule la traduction française est nouvelle.

Réédition: Les troubadours : texte et trad. de René Lavaud et René Nelli. Paris : Desclée de Brouwer, 2000 (1127, 1085 p.) (Bibliothèque européenne).

Le 1er tome réunit : « Le roman de Jaufre », « Le roman de Flamenca », « Le roman spirituel de Barlaam et Josaphat ». Texte occitan et trad. française en regard. Reprod. photomécanique de l'éd. de Paris, 1966. Contenu : Vol. 1, L'œuvre épique ; Vol. 2, Le trésor poétique de l'Occitanie.

(6) Ulrich GSCHWIND, Le Roman de Flamenca : nouvelle occitane du 13e siècle, Berne : Francke, 1976. 2 vol. (229, 362 p.). (Romanica helvetica ; 86A-B).

Note : Nouvelle édition du texte en ancien occitan avec de nombreux commentaires ; ne contient pas de traduction.

Edition initiale: Vorstudien zu einer Neuausgabe der Flamenca, Ulrich Gschwind. Zürich : Aku-Fotodruck, 1971. xiii, 553 p ; 23 cm. Has been attributed to Bernardet. Includes index. Diss. : Phil. : Zürich : 1971.

(7) Jean-Charles HUCHET, Flamenca, roman occitan du XIIIe siècle. Texte établi, traduit et présenté par J.-Ch. Huchet, Paris, Union générale d'éditions (10/18), 1989.

(8) Flamenca : texte édité d'après le manuscrit unique de Carcassonne par François ZUFFEREY et traduit par Valérie FASSEUR. Paris : Le livre de poche, 2014, (Lettres gothiques, 32551).

2. Traductions en langues étrangères

Traductions anglaises

W. A. BRADLEY, The Story of Flamenca : The Firts Modern Novel. Arranged form de Provençal Original of the Thirteenth Century. With Woodcuts by Florence Wymans Ivins, Harcourt, Brace and Company (New York), 1922.

Autres éditions :

Flamenca : roman provençal du XIIIe siècle, mis en français moderne par W. et J. BRADLEY ; décoré par Robert Lanz. Paris : G. Crès, 1927.

Flamenca : translated from the thirteenth-century provençal of Bernardet the troubadour, by H.F.M. Prescott.-- London : Constable and Co, 1930.

The Romance of Flamenca : a provençal poem of the 13th century, english verse translation by Merton Jerome Hubert ; revised provençal text by Marion E. Porter. [Princeton] : Princeton University Press, 1962. 1 vol. (456 p.-[4] p. de pl.). Auteur présumé: Bernardet, d'après l'introd. p. 6 et d'après C. Brunel. Bibliogr. p. 449-452. Notes bibliogr. Index

The romance of Flamenca, edited and translated by E.D. Blodgett. New York ; London : Garland, 1995. 443 p. (Garland library of medieval literature ; 101A). Texte en ancien occitan traduction anglaise en regard. Notes bibliogr.

Traductions allemandes

Kurt LEWENT, Bruchstücke des provenzalischen Versromans Flamenca, Halle Niemeyer, 1926 1 vol. (XII-81 p.). (Sammlung romanischer Übungstexte ; 8). Introduction et notes en allemand, texte en ancien provençal. Glossaire.

Flamenca : ein altokzitanischer Liebesroman, übersetzt, mit Einführung, Erläuterungen und Anmerkungen versehen von Fritz Peter Kirsch. Kettwig : Phaidon, 1989. 248 p. (Erzählungen des Mittelalters ; 2, 516638).

"Ab me trobaras Merce" : Christentum und Anthropologie in drei mittelalterlichen okzitanischen Romanen : Jaufré, Flamenca, Barlaam et Josaphat, Imre Gábor Majorossy. Berlin : Frank & Timme, cop. 2012. 1 vol. (254 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. (Romanistik, ISSN 1860-1995 ; Bd. 10). Bibliogr. p. 243-250. Notes bibliogr.

Traductions italiennes

Giuseppe G. FERRERO, Flamenca, poema narrativo in lingua d’oc, Turin, Gheroni, 1963.

Las novas de Guillem de Nivers : ("Flamenca") introd., scelta et glossario di Alberto Limentani. Padova : Ed. Antenore, 1965. (Vulgares eloquentes ; 1)

Luciana COCITO, Il romanzo di Flamenca, Gênes, Tilgher-Rozzano, 1971.

Flamenca a cura di Mario Mancini. Roma : Carocci editore, 2006. 1 vol. (311 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm. (Biblioteca medievale ; 106) Texte en ancien provençal avec traduction italienne en regard. Bibliogr. p. [281]-282. Notes bibliogr

Nouveau tirage : 2007, 2010

Flamenca : romanzo occitano del XIII secolo [a cura di] Roberta Manetti. Modena : Mucchi, 2008. (Studi, testi e manuali. Nuova serie ; 11).

Traduction catalane

Antony ROSSELL, El romàn de Flamenca. Novela occitana del siglo XIII, Guadalajara : Ed. Arlequin, 2009.

Traduction espagnole

Jaime COVARSI CARBONERO, El roman de Flamenca, Murcia : Ed.um, 2010.

Notes et références

- 1. ↑ Charles CAMPROUX, « FLAMENCA » , Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 16 octobre 2014. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/flamenca/

- 2. ↑ Note manuscrite introductive de François Raynouard reliée avec le manuscrit original. De Passy, le 15 juin 1834. Voir ci-après.

- 3. ↑ Flamenca [pro] = Flamenca [fre] Verse romance, only a part survives, 13th c. Novas de Guillem de Nivers, Novas de Guillaume de Nevers, Roman de Flamenca, Romance of Flamenca. Anonymous classics a list of uniform headings for European literatures, Second edition revised by the Working group set up by the IFLA, (International Federation of Library Association and Institutions), Standing Committee of the Section on Cataloguing, 2004, p. 151. http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/pubs/anonymous-classics_2004.pdf

- 4. ↑ Flamenca : roman occitan du XIIIe siècle, texte établi, trad. et présenté par Jean-Charles HUCHET. Paris : Union générale d'éditions, 1988 , p.10.

- 5. ↑ Ch. FIERVILLE, « Notice sur la famille de Murat, à propos des nombreux manuscrits qu'elle a transmis à la Bibliothèque », Mémoire de la société des arts et des sciences de Carcassonne, 1870, p. 180-190.

- 6. ↑ Gabriel Delessert (1786-1858), préfet de l’Aude du 12 février 1834 au 27 septembre 1834, avant de devenir préfet d'Eure-et-Loire et préfet de police de Paris.

- 7. ↑ François-Just-Marie Raynouard (1761-1836) fut l’ami et voisin des Delessert à Passy (1805-1836). Léopold MAR, « Raynouard et son temps », Bulletin de la Société historique d'Auteuil et de Passy, N. 10, T.6, 1903, p. 270-274.

- 8. ↑ François-Just-Marie RAYNOUARD, “ « Notice de Flamenca : poëme provençal, manuscrit de la Bibliothèque municipale de Carcassonne, n° 681 » dans : Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Roi et autres bibliothèques, t. 13/2 Paris, 1835-1838, p. 80-132. Edition et traduction de quelques extraits.

- 9. ↑ Georges MILLARDET, Le roman de Flamenca, Paris : Boivin et cie, [1937]. 1 vol. (77 p.) ; 22 cm. (Bibliothèque de la revue des cours et conférences), p. 11-12.

- 10. ↑ Alfred JEANROY, Les origines de la poésie lyrique en France au moyen-âge : études de littérature française et comparée suivies de textes inédits par Alfred Jeanroy 4e éd.; Paris : H. Champion, 1969.

- 11. ↑ René LAVAUD, René NELLI, 'Flamenca', 1960 (voir § Editions).

- 12. ↑ Flamenca, texte édité d'après le manuscrit unique de Carcassonne par François ZUFFEREY et traduit par Valérie FASSEUR. Paris : Le livre de poche, 2014.

- 13. ↑ Charles GRIMM, Etude sur le Roman de Flamenca, poème provençal du XIIIe siècle, Paris, Droz, 1930.

- 14. ↑ Flamenca, texte édité d'après le manuscrit unique de Carcassonne par François ZUFFEREY et traduit par Valérie FASSEUR. Paris : Le livre de poche, 2014, (Lettres gothiques, 32551).

- 15. ↑ François ZUFFEREY, op. cit., p. 106.

- 16. ↑ http://www.ludovic-noirie.fr/genealogie/nobles/nant.html

- 17. ↑ Camille CHABANEAU, « Sur le vers 1730 de Flamenca », Revue des langues romanes, T. 32, 1888, p. 103.

- 18. ↑ Le titre de comtor utilisé au XIe siècle signifiait vassal immédiat du comte inférieur au vicomte, mais supérieur aux autres seigneurs. Bulletin de la Société d'agriculture, industrie, sciences et arts du département de la Lozère, T. 7, 1856, p. 338.

- 19. ↑ Flamenca, par François ZUFFEREY, op. cit. p. 106. Sur la famille de Roquefeil, voir : H. de BARAU, Documens historiques, I, 1853, 673-696 ; III, 1857, 773-776 ; Vte de BONALD, Documens généalogiques, 1902, 254-277 ; 442-444 ; A.F. de GAUJAL, Etudes historiques sur le Rouergue, Paris, 1859, T. IV, p. 31-36.

- 20. ↑ Sur les seigneurs de Sauve: http://www.ludovic-noirie.fr/genealogie/nobles/anduze.html

- 21. ↑ Poésies de Daude de Pradas, introd., trad. et notes par A. H. SCHUTZ. Toulouse : Privat ; Paris : H. Didier, 1933. (Bibliothèque méridionale, 1ère Série ; t. 22). p. 1-5..

- 22. ↑ Clovis BRUNEL, Bibliographie des manuscrits littéraires en ancien provençal, Paris, 1935, p. 26.

- 23. ↑ Jules ANGLADE, Histoire sommaire de la littérature méridionale au moyen-âge (des origines à la fin du XVe siècle), Paris, de Boccard, 1921, p. 143.

- 24. ↑ https://archive.org/stream/histoirelittra19riveuoft#page/786/mode/2up

- 25. ↑ Camille CHABANEAU, « Notes critiques sur quelques textes provençaux. Le Roman de Flamenca », Revue des Langues Romanes, IX, 1876, p. 24-259.

- 26. ↑ Camille CHABANEAU, « Une nouvelle édition du Roman de Flamenca », Revue des langues romanes, T. 5, 1902, p. 5-43.

Ressources numériques

> Vidéoguide : Le roman de Flamenca / CIRDÒC Mediatèca occitana

> Cèrqui una edicion de l'òbra medievala "Flamenca" [Question / Réponse]

> Flamenca : Cap d'òbra occitan del sègle XIII / Lo CIRDÒC Tèma(s)

Le fonds de l'enquête phonographique en Limousin est constitué de 72 enregistrements sonores réalisés par Ferdinand Brunot entre le 22 juillet et le 30 août 1913 en Corrèze. Il représente un des plus anciens et des plus précieux témoignage de l'oralité occitane vivante à la veille de la guerre de 1914-1918. Ferdinand Brunot a notamment enregistré plusieurs personnalités du Félibrige limousin, comme Eusèbe Bombal ou Marguerite Genès.

Parallèlement à l'enquête de terrain en Limousin, Ferdinand Brunot a produit plusieurs enregistrements en occitan dans le cadre des enregistrements de personnalités en studio à la Sorbonne.

En savoir + sur l'histoire des Archives de la parole et les collections conservées à la BnF :

Consulter la fiche de fonds : Bibliothèque nationale de France. Département de l'audiovisuel, Sous-fonds : [Archives de la parole]. [Enquête phonographique en Limousin]