Explorar los documents (1005 total)

Kaleo design. Metteur en scène ou réalisateur

Atal coneissètz la legenda de la granhòta de tres patas que descobriretz dins un benechièr de la glèisa de Sant Pau ? Lo Narbonés Hercule Birat nos ne conta l’istòria dins un de sos obratges en occitan.

Es tanben a Narbona que nasquèt Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, que trobèt lo succès a la cort de Loís XV en propausant un opèra compausat tot en occitan : Dafnis e Alcimadura. Enfin, anam naular sul Canal de la Robina, que racòrda Narbona al Canal de Miègjorn. Una reunion que se faguèt pas sens dificultats.

Aquestas videoguidas d'animacion foguèron realizadas en 2014 dins l'encastre del projècte e-Anem, finançat pel FEDER en Lengadòc-Rosselhon.

Lo territòri ont las Corbièras e lo Fenolhedés s’espandisson uèi constituís la Marcha d’Espanha carolingiana, que marcava a l’Edat Mejana la darrièra limita abans de dintrar dins l’Al-Andalus.

Aquesta videoguida d'animacion foguèt realizada en 2014 dins l'encastre del projècte e-Anem, finançat pel FEDER en Lengadòc-Rosselhon.

Version occitana sostitolada en francés.

En 1534, Rabelais redigís Gargantua, en anant quèrre la figura d’aqueste gigant arpentaire dins la tradicion orala. Al còr de Losèra, lo viatge d’aquel eròi impausant es lo subjècte de mantuna legenda. Langonha, dins lo nòrd-èst del departament, a fach d’aqueste manjador joial lo patron de sas fèstas votivas.

Aquesta videoguida d'animacion foguèt realizada en 2014 dins l'encastre del projècte e-Anem, finançat pel FEDER en Lengadòc-Rosselhon.

Version occitana sostitolada en francés.

Résumé

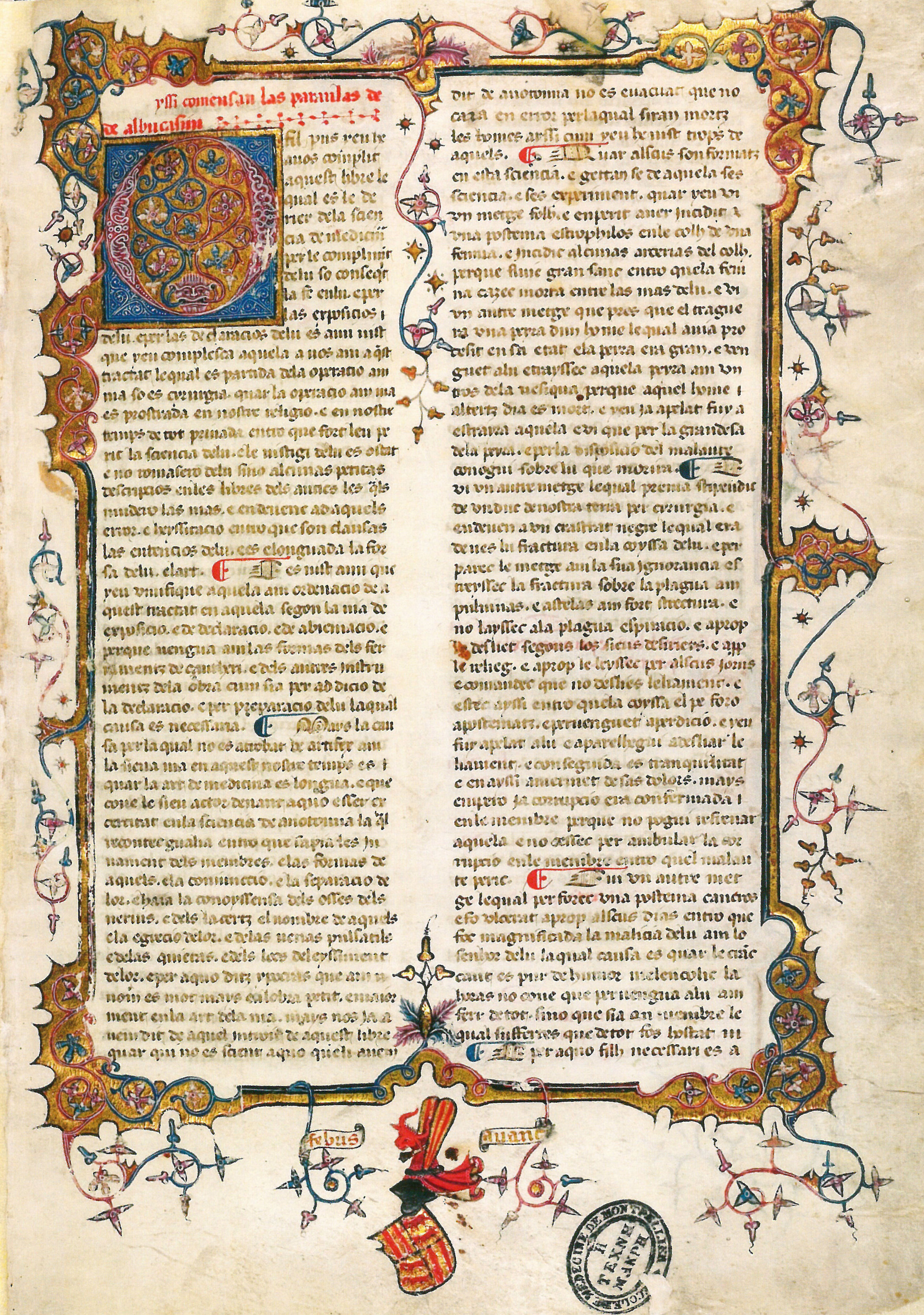

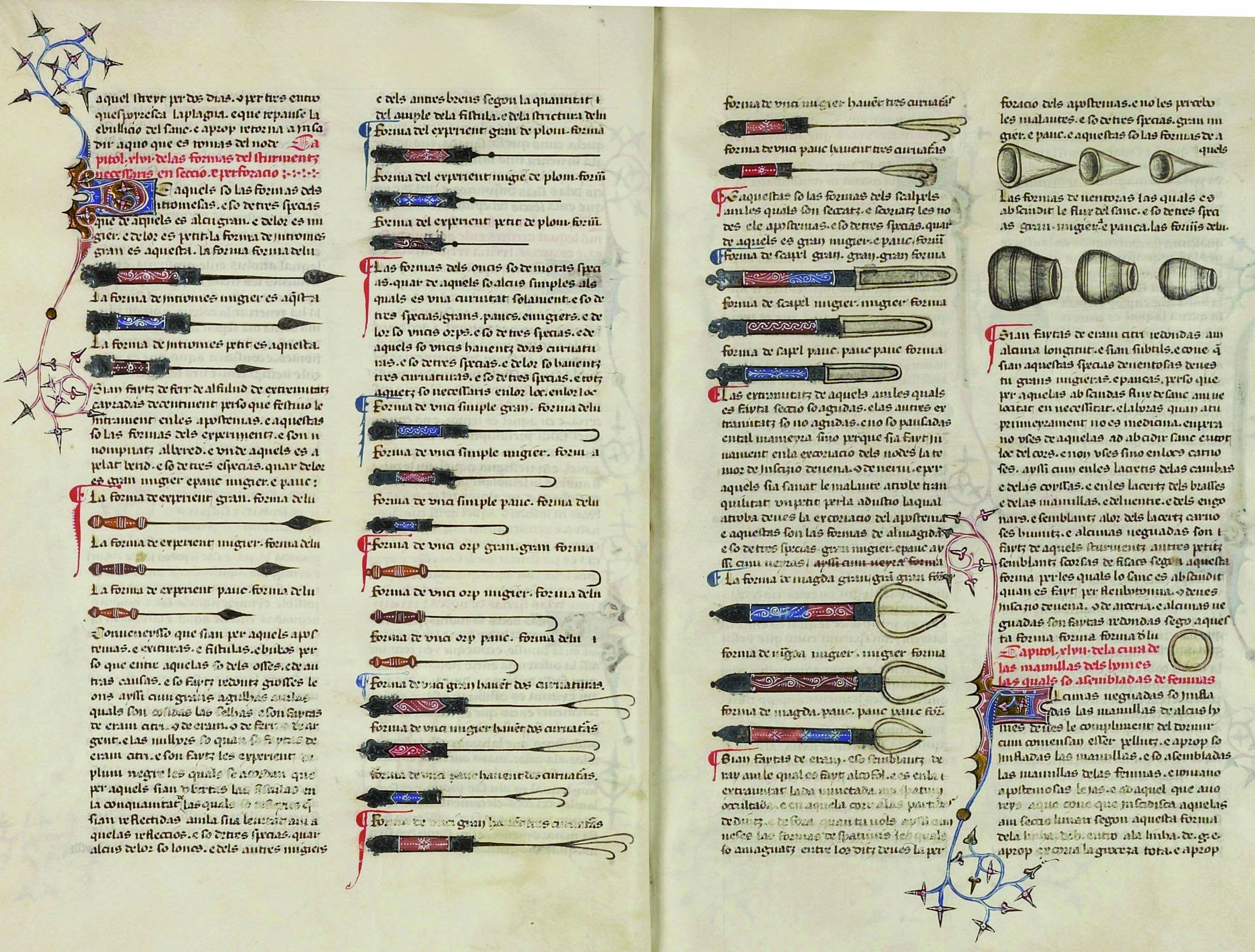

A l'Edat Mejana la medecina e la cirurgia son encara a espelir quora Abu Al-Qasim (v. 940-v. 1013), Albucasis en occident, comença la redaccion de son grand-òbra, Al-Tasrif (nom complet : Kitab al-Tasrif li man 'ajaza 'ani at-T'aleef). Aquel obratge, soma del saber medical e cirurgical de son temps, profita de las recèrcas e experiéncias menadas per lo medecin d'Al-Andalus. Al-Tasrif va constituïr pendent de sègles una sorga de referéncia dins lo mitan medical e universitari, largament al delai de las frontièras de la peninsula iberica.

Las colleccions de la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier, vila de la longa tradicion universitària e medicala, conservan dos exemplaris de l'obratge, l'un dins sa version latina (lo manuscrit H89), lo segond en occitan (lo manuscrit H95), unenc manuscrit de l'obratge d'Albucasis conegut dins aquela lenga.

Lo manuscrit H95 ric de 215 plancas illustradas que representa qualques-uns dels instruments cirurgicals de l'epòca, es un document preciós per l'istòria e la linguistica occitanas. Sa paternitat demòra pasmens sorga de questionaments. La comanda d'aquel obratge seriá atribuïda a Gaston III de Fois-Bearn, mai conegut jos lo nom de Gaston Fèbus, a son paire ; Gaston II de Fois-Bearn o a sa maire pendent la quasi regéncia qu'administrèt après la mòrt de son òme. Aquelas ipotèsis s'apiejan sus las diferentas marcas produchas sus lo document e los inventaris de lors eiretièrs.

Altras versions del títol :

< La Chirurgie d'Albucasis

< La Cyrurgia

< La Cirurgia

< L'Albucasis

Presentacion del contengut

Manuscrit de pergamin de 70 fulhets a 2 colonas, precedits e seguits de 3 fulhets de garda en papièr modèrna.

Datat de la segonda mitat del sègle XIV, lo manuscrit presenta en bas de sa primièra pagina, un escudet a las armas de Fois e de Bearn e una bandièra que pòrta lo clam de guèrra del comte Gaston III de Fois-Bearn (1343-1391).

Descripcion complèta (en francés) : notícia Calames http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=D01040719

Accedir al document numerizat : http://occitanica.eu/omeka/items/show/11898

Istòria del manuscrit e possessors successius

Las originas del manuscrit H95, unenc exemplari conegut d'Al-Tasrif en occitan, uèi conservat per la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier, demòran incèrtas.

La tièra que seguís, qu'indica l'istòria del manuscrit establís sus la basa dels estudis mai recents, poirà possible evoluïr.

1/ Los vescòmtes de Fois-Bearn, Gaston II e Gaston III

Divèrses elements permetan d'atribuir la paternitat del manuscrit H95 als vescòmtes de Bearn, Gaston II (1308-1343) o mai probablament son filh Gaston III (1343-1391) o sa femna.

Datat de la segonda mitat del sègle XIV, lo manuscrit presenta en bas de sa primièra pagina, un escudet a las armas de Fois e de Bearn e una bandièra que pòrta lo clam de guèrra del comte Gaston III de Fois-Bearn (1343-1391).

Las colleccions de la Bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris conservan un exemplari de l'Elucidari (Ms. 1029), traduccion occitana del De proprietatibus rerum de Bertomiu l’Anglés, que sembla eissut del meteis mecèna que lo manuscrit H95 de Montpelhièr. Òr, l’exemplari de l'Elucidari presenta en prològ qualques vèrses qu'indican que l'entrepresa de traduccion èra estada començada per un jove comte de Fois nomat Gaston, çò que sugerís una comanda de la Cirurgia per la meteissa familha.

2/ La familha d'Albret

Los archius departamentals dels Pyrénées-Atlantiques conservan diferents inventaris mobilièrs de la familha d'Albret, vescòmtes de Bearn a partir del sègle XV, qu'atestan la preséncia dins lors colleccions de diferentas traduccions en occitan de las òbras d'Albucasis.

Enfin l'estudi dels inventaris mobilièrs de la familha d'Albret, luenchencs eiretièrs de Gaston Fèbus, revèla una preséncia tant de l'Elucidari que de la Cirurgia dins las bibliotècas bearnesas. De manuscrits dintrats plan abans lo regne dels Albret sus lo vescomtat. L'inventari de 1533, del temps d'Enric II d'Albret, pòrta sota lo numèro 14 la mencion seguenta : "Autre livre commensant : Les paroles de "Albucassin, en mauvais langaige"; o segon las indicacions donadas mai luènh a l'article 18 de l'inventari establit per lo mèstre d'ostalariá Jehannot de Laborde, « en langage du midi de la France ». Es al mens la deduccion facha per Charles Rahlenbeck en 1882, per la publicacion de l'inventari de Pau. Quora perseguís son analisi del document, nòta la preséncia a l'article 15, d'un obratge titolat "Le palays de Sagesse, escript en parchemin", dins lo qual pensa identificar « l'Elucidari de las proprietatz de totas res naturals », compilacion enciclopedica que debuta per una pèça allegorica que son primièrs vèrses son : "Comensa le palaytz de Savieza, fayt a istancia del noble princep Guasto, compte de Foysh."

3/ La Bibliothèque interuniversitaire de Montpelhièr

Lo manuscrit H95 a tot naturalament trobat sa plaça dins las colleccions de la Bibliothèque interuniversitaire de Montpelhièr, rica d'una longa tradicion universitària e scientifica. La capitala erauresa constituís amb la Sorbonne una de las mai ancianas universitats de França puèi que sa fondacion remonta a la debuta del sègle XIII. La medecina figura al títol de sos ensenhaments mas las traças de sa practica son aquí encara mai precòças puèi qu'es atestada tre 1137 a Montpelhièr.

Se Rahlenbeck vei dins l'exemplari occitan de la Cirurgia present dins las colleccions de la familha de Navarra, lo manuscrit H95 uèi conservat a Montpelhièr, lo percors exacte dels dos obratges, Cirurgia coma Elucidari, entre lo sègle XVI e lor luòc de conservacion actual es totjorn pas conegut. Lor traça se pèrd tre la debuta del sègle XVII. Quora perseguís son analisi dels inventaris de la familha de Navarra, Rahlenbeck soslinha que pendent los primièrs meses de l'annada 1621, alara que lo vescomtat de Bearn es definitivament restacat al reiaume de França e que Loís XIII regna sus lo reiaume dempuèi París, l'anciana cort dels reis de Navarra e mai que mai lor bibliotèca, fa l'objècte d'una seria de pilhatges.

Nòta de contengut

Lo manuscrit compòrta sus lo primièr fulhet las armas e la devisa de Gaston Fèbus « Febus avant » . Repren lo darrièr volum de l'obratge original e se divisa en tres libres qu'an cadun una tematica que seguís lo plan seguent :

- la cauterizacion

- las operacions de talha

- fracturas et luxacions

Nòta d'estudi

1/ L'autor e lo contèxte de redaccion

L’autor del tractat Abū al-Qāsim Khalaf ibn Abbās al-Zahrāwī, es nascut vèrs 936 après Jèsus-Crist (940 per certanas sorsas), Albucasis viu dins la banlega de la capitala cordoana d'Al-Andalus, dins la vila d'El Zahra e ofícia coma medecin e cirurgian a la cort califala. Còrdoa es alara una capitala raionanta. Emai situida a l'extremitat oest del monde musulman prenguèt progressivament son independéncia cap als califas de Bagdad ; Al-Andalus demòra al còr d'un important malhum de relacions amb los Orients arabs. Tre lo sègle X, Còrdoa es un centre de confluéncia dels sabers mercés al sosten portat per los sobeirans Omeians en favor de las arts, sciéncias e letras. Lor regna representa dins aqueles diferents domenis una vertadièra edat d'aur. Jos Abd-ar-Rahman III (891-961), la vila vei emergir una novèla tradicion medicala e aculhís una de las grandas escòlas de medecina d'aquel temps, fàcia a las capitalas arabas de Bagdad, d'Ispahan, del Caire...

Es dins aquel contèxte, quora oficia a la cort d'Al-Hakam II, qu'Albucasis redigís un dels obratges scientifics medievals màgers de son temps, le Kitab Al-Tasrif li man 'ajaza 'ani at-T'aleef, tanben conegut jos lo nom d'Al-Tasrif. Vertadièra enciclopèdia medicala en 30 volums e 1500 paginas, l'obratge recampa l'ensems de las coneissenças d'aquel temps sus la question e las recentas descobèrtas cirurgicalas fachas per Albucasis en seguida de sas recèrcas e son trabalh de disseccion. En fin d'illustrar son prepaus, inserís dins son tractat de cirurgia d'esquèmas explicatius que descrivan per exemple los instruments inventats per el, çò que constituís per l'epoca una desmarcha innovanta. Lo tractat ofrís tanben una plaça mai importanta al rapòrt sonhaire/sonhat que prefigura d'un biais pro pròche lo diagnostic modèrne. Son òbra coneis lèu un grand succès, mai que mai lo darrièr tòma. La renommada e las idèas de la Cirurgia van progressivament despassar las frontièras d'Al-Andalus, après la traduccion latina de l'obratge.

2/ Difusion de l’òbra a l'Edat Mejana

La Reconquista comença tre 722 dins lo nòrd de la peninsula iberica. En 1085, Toledo es presa per lo rei Anfós VI de Leon e Castelha. Los crestians descobrisson sus plaça una activitat intellectuala prigondament establida e una importanta comunitat mozaraba (los crestians d'Al-andalus) que va facilitar la transmission dels sabers. La tradicion culturala e scientifica de Toledo se perpetua qualques sègles après la Reconquista, e pendent totes los sègles XIII e XIV, s'arrèsta pas de copiar e de traduire de manuscrits arabs. Es dins aquel contèxte que Gerard de Cremòna vengut de Lombardia, s'installa dins la ciutat castelhana e realiza la traduccion en latin d'un grand nombre de manuscrits arabs. Aquel lombard produtz alara lo manuscrit 0 del tractat d'Albucasis.

La traduccion latina favoriza la difusion de l'obratge e son succès se confirmarà pendent tot l'Edat Mejana. D'importants medecins e cirurgians coma Pietro Argallata, mas tanben Guy de Chauliac, Roger de Parme, Guillaume de Salicet... emplegan e citan lo trabalh de lor prestigiós predecessor. Pendent prèp de cinq sègles, lo tractat d'Albucasis figura als programmas de las Universitats de Salerna e de Montpelhièr.

3/ La lenga de l'Albucasis

Redigit dins la varianta lengadociana de l'occitan, probable la del parlar de Fois, lo manuscrit H95 sembla èsser eissut d'una traduccion literala adaptada, non pas del tèxte original en arab, mas d'una de las traduccions latinas de la Cirurgia, possiblament lo segond manuscrit conservat a Montpelhièr (quòta H89ter). Lo recors a l'occitan, lenga maternala del comanditari de la traduccion, dobrís al sègle XIV de novèlas perspectivas a la produccion occitana escricha, qu'es convidada a explorar de novèls territòris, mai que mai dins lo domeni lexical.

Edicions e traduccions

Edicions

- Tourtoulon, Charles de. « La Chirurgie d'Albucasis traduite en dialecte toulousain (bas pays de Foix) du XIVe siècle », Revue des langues romanes, 1, 1870, p. 3-17 et 301-307.

- La Chirurgie d'Albucasis (ou Albucasim), texte occitan du XIVe siècle, éd. Jean Grimaud et Robert Lafont, Montpellier, Centre d'études occitanes de l'Université Paul-Valéry, 1985, 284 p.

- Abū'l Qāsim Halaf Ibn 'Abbās al-Zahrāvi detto Albucasis, La chirurgia. Versione occitanica della prima metà del Trecento, Firenze, Malesci, 1992.

I/ Le roc de Minerve / Lo ròc de Menèrba

A/ Minerve, presqu'île de pierres

B/ Minerve et le catharisme dans le tournant des années 1208-1210

II/ Le siège de 1210

A/ Simon de Montfort, seigneur de Carcassonne

B/ Le siège et ses légendes

À l'instar de bien des épisodes de la Croisade des Albigeois, le siège de Minerve nous est rapporté par La Canso ou Chanson de la Croisade Albigeoise, texte contemporain des événements, ainsi que via l'Historia Albigensis (Petri Vallium Sarnai monachi) et L'histoire anonyme de la guerre des Albigeois de Dom Vic et Dom Vaissette (Histoire générale de Languedoc, Toulouse, édit, Privat, 1874-1894, t.VIII, p.46.).

III/ Minerve, dans la légende

A/ Un siège légendaire

Bibliographie

Assié, Benjamin

Bancarel, Gilles

Flamenca a vraisemblablement été composé en Rouergue à la toute fin du XIIIe siècle, période marquée sur le plan littéraire par la décadence de la lyrique occitane des troubadours et sur le plan politique et religieux par le contexte de répression de l’après-Croisade contre les Albigeois.

Au-delà de l’intrigue classique du châtiment du mari jaloux qui constitue la trame du récit, le roman est également singulier par la place inédite accordée à l’introspection - certains critiques ont pu parler de « roman psychologique » avant l’heure - et par le souci de vraisemblance historique qui a longtemps créé une confusion entre la date de composition du roman et l’époque dans laquelle l’histoire prend place.

Autres versions du titre :

C’est François Raynouard qui, en l’absence des vers liminaires et finaux dans le manuscrit de Carcassonne, forge le titre Flamenca d’après le nom de l’héroïne du roman2. Flamenca est aujourd’hui accepté comme titre uniforme3 conventionnel même si certains critiques ont plaidé pour des variantes possibles permettant de recentrer le roman sur le personnage du chevalier Guillem (A. Limentani, 1965) ou du jaloux châtié, le seigneur Archimbaut (U. Gschwind, 1971).

Formes rejetées :

< La Dame de Bourbon (Mary-Lafon, 1860)

< Las Novas de Guillem de Nivers (Alberto Limentani, 1965)

< Novas de Guillaume de Nevers (Luciana Cocito, 1971)

< Le Roman de Flamenca (Paul Meyer ; Nelly-Lavaud)

< Le Roman d’Archimbaut (Ulrich Gschwind, 1971)

Exemplaires conservés

La seule copie connue du manuscrit a été découverte au début du XIXe siècle dans les collections de la Bibliothèque de Carcassonne.

Localisation actuelle :

Bibliothèque d’agglomération de Carcassonne. Ms. 34 (anciennes cotes : n° 2703 ; n° 2176)

Description matérielle :

Manuscrit sur parchemin, 140 f. Initiales ornées. 215 × 142 mm. Reliure moderne maroquin.

Le manuscrit est incomplet. Outre des lacunes dans le corps même du volume, le premier feuillet est mutilé et les derniers feuillets ont disparu.

Le manuscrit a été relié avec une lettre autographe de François Raynouard (2 f. à l’entête de l’Institut Royal de France) contenant une « notice sur Flamenca » (Passy-les-Paris, 15 juin 1834).

La reliure originale en bois a disparu, elle a été remplacée par une reliure moderne (fin XIXe-début du XXe siècle).

Texte de 8095 vers octosyllables sur une seule colonne (29 lignes par page).

La copie serait du début du XIVe siècle, Provence (cour angevine d’Aix).

Provenances :

Anciens possesseurs

- [Cayrol ?] : sur le fol. 3 r°, en marge du texte, plusieurs occurrences du patronyme « Cayrol » dans une écriture du XVIIe siècle4 qui pourrait signaler un possesseur antérieur aux Murat.

- Collection de Murat : le manuscrit de Flamenca se trouvait dans la bibliothèque de la famille Murat, famille de magistrats carcassonnais sous l’Ancien régime. Les Murat ayant émigré lors de la Révolution française, leurs biens sont confisqués comme biens nationaux en 1792. Le manuscrit de Flamenca avait probablement été acquis par Joseph-Vincent de Murat (1668-1732), érudit et bibliophile5.

- École centrale de Carcassonne (ancien collège des Jésuites) : lors des confiscations révolutionnaires la bibliothèque de la famille de Murat est déposée à l'École centrale de Carcassonne.

- Bibliothèque de Carcassonne : créée en 1804, la Bibliothèque de Carcassonne ne fonctionne vraiment qu’à partir des années 1830. Le manuscrit de Flamenca est signalé en 1834 par Gabriel Delessert préfet de l’Aude6 au philologue François Raynouard7 dans le cadre de la « Commission des travaux littéraires, chargée de surveiller la continuation de la notice des manuscrits, du Recueil des ordonnances des rois de France, et du Recueil des historiens des Gaules et de la France » (Institut de France, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). Celui-ci en publie les premiers extraits dès 18358.

Note d’étude

1. Datations :

Les deux indices (C. Grimm et F. Zufferey) concordent donc pour dater la composition du roman après 1287. « Il s’ensuit que le calendrier de 1234, utilisé dans une perspective symbolique en relation avec la quête amoureuse de Guillaume, et la date de 1249, où disparaît le dernier Archambaut, ne délimitent qu’un vague cadre de vraisemblance historique d’une quinzaine d’années, qui n’exclut pas les anachronismes14 ».

2. L’auteur et le contexte de la composition de l’œuvre :

2-1/ « En Bernardet », auteur de Flamenca ?

Le roman contient un court passage dédicatoire (v. 1722-1736) qui fait l’éloge d’un « seners d’Alga » (seigneur d’Algues) et qui contient la mention d’un certain « En Bernardet » qui pourrait désigner l’auteur de Flamenca.

L’auteur de Flamenca « était un Rouergat dont la langue trouve des échos dans celle du troubadour compatriote Daudé de Prades »15. Au vu de sa très grande connaissance de la littérature d’oc et d’oïl, de sa grande culture biblique et de la maîtrise du calendrier liturgique, l’auteur anonyme a le profil d’un clerc lettré. Pour F. Zufferey, plusieurs indices permettent d’aller plus loin en faisant de l’auteur, « En Bernardet », un ancien clerc ayant renoncé à ses vœux

2-2/ La cour de Roquefeuil, refuge des poètes :

Le roman a vraisemblablement été composé dans l’entourage de la cour de Roquefeuil16. C'est Camille Chabaneau qui identifia le « seigneur d'Alga » au baron de Roquefeuil : « Alga, château aujourd'hui détruit, mais dont les ruines sont imposantes, était le lieu de la seigneurie de Roquefeuil qui fut le premier comtor de Nant, mais qui, en 1276, ne prenait encore que le titre de seigneur d'Alga17. »

Algues est un château situé près de Nant en Aveyron, dans la vallée de la Dourbie à 34 km de Millau, à proximité de la chaîne de l’Aigoual.

C’est à la famille rouergate des Roquefeuil, issue des seigneurs d’Anduze, alliée aux comtes de Toulouse et aux Trencavel, qu’appartient le personnage de Raymond IV de Roquefeuil, seigneur de Cantobre et d’Algues, comtor de Nant18, d’abord supérieur du couvent des franciscains de Lunel, relevé de ses vœux en 1287 pour se marier. Il est désigné comme le mécène et le protecteur du narrateur de Flamenca qui en loue la prodigalité19.

La cour de Roquefeuil a été célébrée par le troubadour rouergat Daude de Pradas, contemporain de l’auteur de Flamenca, dans le poème « Ab lo douz temps que renovella / Avec la douce saison qui se renouvelle » :

Lai on es proeza certana,

va salve t’en vai, e no.t trics,

chanssos, que.l seigner t’er abrics

contra la folla gen vilana;

e.ls dos fraires de Rocafuoill,

on fis pretz e jovens s’accuoill,

sapchas a tos ops retener,

si vol en bona cort caber.

(traduction française : Là où se trouve la véritable prouesse, / va chanson vers Sauve20, et ne tarde pas / car le seigneur te protégera / contre la folle gent vilaine ; /et et les deux frères Roquefeuil, / chez qui la vraie valeur et la jeunesse sont bien accueillies, / sache les gagner, / si tu veux trouver place en bonne cour21.)3. La langue de Flamenca :

Pour les critiques et éditeurs de l’œuvre, l’étude de la langue de l’auteur de Flamenca ne laisse aucun doute : l’auteur était rouergat et sa langue a de nombreuses similitudes avec celle du troubadour Daude de Pradas, son contemporain.

Le contexte de réalisation de la copie est également identifiable par certains traits linguistiques attribuables au copiste. Le texte a été copié en Provence, peu après la composition de l’œuvre (tout début du XIVe siècle) comme l’avait suggéré le premier Clovis Brunel22.

Critiques et réception de l’œuvre :

René Nelli : Flamenca, une œuvre « hérétique » ?

« Si jamais livre a été pourchassé par les autorités religieuses après 1277, c’est certainement le Roman de Flamenca. Il ne doit d’avoir pu paraître qu’au fait qu’il a été écrit avant cette date. Car à partir de la fin XIIIe siècle on constate, dans tous les ouvrages en langue d’oc, la disparition de toutes les théories érotiques incriminées par l’évêque Tempier et combattues par Jean de Mun. L’amour pur adultère devient pêché ; l’amour conjugal seul est exalté, la jeune fille l’emporte sur la dame, etc… Entre 1277 et 1280 la parution d’un roman comme celui de Flamenca eût scandalisé beaucoup plus de gens pieux que le Roman de la Rose ».

René NELLI, Le roman de Flamenca : un art d'aimer occitanien du XIIIe siècle, Toulouse : Institut d'Etudes Occitanes, 1966.

Flamenca, la perfection du roman médiéval

« A hundred years after Christien, one of his cleverest pupils wrote de Provençal story of Flamenca, a work in which the form of the novel is completely disengaged from the unnecessary accidents of romance, and reaches a kind of positive and modern clearnesse very much at variance in some respects with popular ideas of what is medieval... Flamenca is the perfection and completion of medieval romance in one kind and in one direction... It is perhaps the first complete modern appropriation of classical exemples in literary art ».

W. P. KER, Epic and Romance. Essays on medieval Literature, London, 1897.

Flamenca, somme de l’érotique occitane

« Le roman de Flamenca ne représente pas seulement un intérêt littéraire ; il n’est pas seulement la perle de la poésie narrative du moyen-âge23 ; à sa fiction pleine de fantaisie et riche d’analyses ingénieuses ou profondes, il juxtapose un véritable art d’aimer qui, se développant pour ainsi dire en marge des aventures romanesques, constitue une sorte de somme de l’érotique provençale du XIIIe siècle ».

René NELLI, Le roman de Flamenca : un art d'aimer occitanien du XIIIe siècle, Toulouse : Institut d'Etudes Occitanes, 1966.

« Synthèse de l’érotique et de la poétique troubadouresque, le Roman de Flamenca vient rappeler la dette de la littérature amoureuse occidentale à l’égard de l’Occitanie médiévale ».

Jean-Charles HUCHET, Flamenca, roman occitan du XIIIe siècle, Paris, Union générale d'éditions (10/18), 1989.

Flamenca, roman psychologique

« Flamenca n'est pas un roman historique mais un roman psychologique dont les jeux de comédie ont été rapprochés de ceux de l'École des Femmes ou de Tartuffe. C'est une œuvre célèbre, la plus dense que le Moyen Âge ait produite ».

J. FABRE DE MORLHON, « Le roman de Flamenca dans son contexte historique » dans : Mélanges de philologie romane offerts à Charles Camproux, Montpellier : C.E.O. : Université Paul Valéry, 1978.

« Pour l’histoire des sentiments et des mœurs vers l'avènement de Louis IX, le roman de Flamenca est sans contredit, une source incomparable ».

Ch.-V. LANGLOIS, La vie en France au moyen âge de la fin du XIIe au milieu du XIIIe siècle d’après les romans mondains du temps, Paris, 1926-28.

Éditions et traductions

Pour accéder à une bibliographie complète et actualisée sur Flamenca consulter le Trobador (catalogue général de la documentation occitane) : http://lo-trobador.occitanica.eu/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=&q=flamenca-

1. Édition du texte occitan et traductions françaises

(1) François-Just-Marie RAYNOUARD, « Notice de Flamenca : poëme provençal, manuscrit de la Bibliothèque municipale de Carcassonne, n° 681 » dans : Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Roi et autres bibliothèques, t. 13/2 Paris, 1835-1838, p. 80-132.

Note : Première édition et traduction de quelques extraits de Flamenca, accompagnée de notes et commentaires.

Réédition : Ce texte sera repris intégralement et publié dans : François-Just-Marie RAYNOUARD, Lexique roman ou Dictionnaire de la langue des troubadours comparée avec les autres langues de l'Europe latine : précédé de nouvelles recherches historiques et philologiques, d'un résumé de la grammaire romane, d'un nouveau choix des poésies originales des troubadours, et d'extraits de poëmes divers, Tome premier, Paris : Silvestre, 1838, p. 1-47.

Compte-rendu dans : Amaury-Duval (Eugène-Emmanuel-Amaury Pineu-Duval, dit), « Le Roman de Flamenca » dans : Histoire Littéraire de La France, Paris 1838, T. XIX, 1838, p. 776-78924.

Localiser le document : requête trobador

Consulter en ligne : http://occitanica.eu/omeka/items/show/10824

(2) Jean-Bernard LAFON dit MARY-LAFON, La dame de Bourbon, Paris : Bourdilliat, 1860. xv, 174 p.

Note : Adaptation romanesque et libre de l’oeuvre dans une édition illustrée de dessins romantiques et lithographies de E. Morin gravés par H. Linton.

(3) Paul MEYER, Le roman de Flamenca, Paris : A. Franck ; Béziers : J. Delpech, 1865. 1 vol. (XLV-427 p.).

Note : Première édition complète du roman de Flamenca qui s’accompagne d’une traduction et d’un glossaire et porte un jugement sévère sur l’édition de Mary-Lafon.

L’édition de Paul Meyer sera très critiquée par Camille Chabaneau (compte-rendu dans la Revue des langues romanes en 187625), qui lui reprochera des erreurs de transcription.

(4) Paul MEYER, Le roman de Flamenca, Paris: Librairie E. Bouillon, 1901.

Note : Deuxième édition de Flamenca entièrement refondue par Paul Meyer, en réponse aux critiques de C. Chabaneau.

Camille Chabaneau reprendra ses critiques à l’encontre de cette nouvelle édition (compte-rendu dans la Revue des langues romanes en 190226).

Réédition : Le roman de Flamenca, publié d'après le manuscrit unique de Carcassonne, traduit et accompagné d'un vocabulaire... par Paul Meyer. [Paris] : [diffusion Champion] ; Genève : Slatkine, 1974. V-416 p.-[1] f.

(5) René LAVAUD, René NELLI, « Flamenca », dans : Les troubadours [I] : Jaufre, Flamenca, Barlaam et Josaphat, [Bruges] : Desclée de Brouwer, 1960.

Note : L’édition du texte suit celui donné par Paul Meyer, seule la traduction française est nouvelle.

Réédition: Les troubadours : texte et trad. de René Lavaud et René Nelli. Paris : Desclée de Brouwer, 2000 (1127, 1085 p.) (Bibliothèque européenne).

Le 1er tome réunit : « Le roman de Jaufre », « Le roman de Flamenca », « Le roman spirituel de Barlaam et Josaphat ». Texte occitan et trad. française en regard. Reprod. photomécanique de l'éd. de Paris, 1966. Contenu : Vol. 1, L'œuvre épique ; Vol. 2, Le trésor poétique de l'Occitanie.

(6) Ulrich GSCHWIND, Le Roman de Flamenca : nouvelle occitane du 13e siècle, Berne : Francke, 1976. 2 vol. (229, 362 p.). (Romanica helvetica ; 86A-B).

Note : Nouvelle édition du texte en ancien occitan avec de nombreux commentaires ; ne contient pas de traduction.

Edition initiale: Vorstudien zu einer Neuausgabe der Flamenca, Ulrich Gschwind. Zürich : Aku-Fotodruck, 1971. xiii, 553 p ; 23 cm. Has been attributed to Bernardet. Includes index. Diss. : Phil. : Zürich : 1971.

(7) Jean-Charles HUCHET, Flamenca, roman occitan du XIIIe siècle. Texte établi, traduit et présenté par J.-Ch. Huchet, Paris, Union générale d'éditions (10/18), 1989.

(8) Flamenca : texte édité d'après le manuscrit unique de Carcassonne par François ZUFFEREY et traduit par Valérie FASSEUR. Paris : Le livre de poche, 2014, (Lettres gothiques, 32551).

2. Traductions en langues étrangères

Traductions anglaises

W. A. BRADLEY, The Story of Flamenca : The Firts Modern Novel. Arranged form de Provençal Original of the Thirteenth Century. With Woodcuts by Florence Wymans Ivins, Harcourt, Brace and Company (New York), 1922.

Autres éditions :

Flamenca : roman provençal du XIIIe siècle, mis en français moderne par W. et J. BRADLEY ; décoré par Robert Lanz. Paris : G. Crès, 1927.

Flamenca : translated from the thirteenth-century provençal of Bernardet the troubadour, by H.F.M. Prescott.-- London : Constable and Co, 1930.

The Romance of Flamenca : a provençal poem of the 13th century, english verse translation by Merton Jerome Hubert ; revised provençal text by Marion E. Porter. [Princeton] : Princeton University Press, 1962. 1 vol. (456 p.-[4] p. de pl.). Auteur présumé: Bernardet, d'après l'introd. p. 6 et d'après C. Brunel. Bibliogr. p. 449-452. Notes bibliogr. Index

The romance of Flamenca, edited and translated by E.D. Blodgett. New York ; London : Garland, 1995. 443 p. (Garland library of medieval literature ; 101A). Texte en ancien occitan traduction anglaise en regard. Notes bibliogr.

Traductions allemandes

Kurt LEWENT, Bruchstücke des provenzalischen Versromans Flamenca, Halle Niemeyer, 1926 1 vol. (XII-81 p.). (Sammlung romanischer Übungstexte ; 8). Introduction et notes en allemand, texte en ancien provençal. Glossaire.

Flamenca : ein altokzitanischer Liebesroman, übersetzt, mit Einführung, Erläuterungen und Anmerkungen versehen von Fritz Peter Kirsch. Kettwig : Phaidon, 1989. 248 p. (Erzählungen des Mittelalters ; 2, 516638).

"Ab me trobaras Merce" : Christentum und Anthropologie in drei mittelalterlichen okzitanischen Romanen : Jaufré, Flamenca, Barlaam et Josaphat, Imre Gábor Majorossy. Berlin : Frank & Timme, cop. 2012. 1 vol. (254 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. (Romanistik, ISSN 1860-1995 ; Bd. 10). Bibliogr. p. 243-250. Notes bibliogr.

Traductions italiennes

Giuseppe G. FERRERO, Flamenca, poema narrativo in lingua d’oc, Turin, Gheroni, 1963.

Las novas de Guillem de Nivers : ("Flamenca") introd., scelta et glossario di Alberto Limentani. Padova : Ed. Antenore, 1965. (Vulgares eloquentes ; 1)

Luciana COCITO, Il romanzo di Flamenca, Gênes, Tilgher-Rozzano, 1971.

Flamenca a cura di Mario Mancini. Roma : Carocci editore, 2006. 1 vol. (311 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm. (Biblioteca medievale ; 106) Texte en ancien provençal avec traduction italienne en regard. Bibliogr. p. [281]-282. Notes bibliogr

Nouveau tirage : 2007, 2010

Flamenca : romanzo occitano del XIII secolo [a cura di] Roberta Manetti. Modena : Mucchi, 2008. (Studi, testi e manuali. Nuova serie ; 11).

Traduction catalane

Antony ROSSELL, El romàn de Flamenca. Novela occitana del siglo XIII, Guadalajara : Ed. Arlequin, 2009.

Traduction espagnole

Jaime COVARSI CARBONERO, El roman de Flamenca, Murcia : Ed.um, 2010.

Notes et références

- 1. ↑ Charles CAMPROUX, « FLAMENCA » , Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 16 octobre 2014. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/flamenca/

- 2. ↑ Note manuscrite introductive de François Raynouard reliée avec le manuscrit original. De Passy, le 15 juin 1834. Voir ci-après.

- 3. ↑ Flamenca [pro] = Flamenca [fre] Verse romance, only a part survives, 13th c. Novas de Guillem de Nivers, Novas de Guillaume de Nevers, Roman de Flamenca, Romance of Flamenca. Anonymous classics a list of uniform headings for European literatures, Second edition revised by the Working group set up by the IFLA, (International Federation of Library Association and Institutions), Standing Committee of the Section on Cataloguing, 2004, p. 151. http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/pubs/anonymous-classics_2004.pdf

- 4. ↑ Flamenca : roman occitan du XIIIe siècle, texte établi, trad. et présenté par Jean-Charles HUCHET. Paris : Union générale d'éditions, 1988 , p.10.

- 5. ↑ Ch. FIERVILLE, « Notice sur la famille de Murat, à propos des nombreux manuscrits qu'elle a transmis à la Bibliothèque », Mémoire de la société des arts et des sciences de Carcassonne, 1870, p. 180-190.

- 6. ↑ Gabriel Delessert (1786-1858), préfet de l’Aude du 12 février 1834 au 27 septembre 1834, avant de devenir préfet d'Eure-et-Loire et préfet de police de Paris.

- 7. ↑ François-Just-Marie Raynouard (1761-1836) fut l’ami et voisin des Delessert à Passy (1805-1836). Léopold MAR, « Raynouard et son temps », Bulletin de la Société historique d'Auteuil et de Passy, N. 10, T.6, 1903, p. 270-274.

- 8. ↑ François-Just-Marie RAYNOUARD, “ « Notice de Flamenca : poëme provençal, manuscrit de la Bibliothèque municipale de Carcassonne, n° 681 » dans : Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Roi et autres bibliothèques, t. 13/2 Paris, 1835-1838, p. 80-132. Edition et traduction de quelques extraits.

- 9. ↑ Georges MILLARDET, Le roman de Flamenca, Paris : Boivin et cie, [1937]. 1 vol. (77 p.) ; 22 cm. (Bibliothèque de la revue des cours et conférences), p. 11-12.

- 10. ↑ Alfred JEANROY, Les origines de la poésie lyrique en France au moyen-âge : études de littérature française et comparée suivies de textes inédits par Alfred Jeanroy 4e éd.; Paris : H. Champion, 1969.

- 11. ↑ René LAVAUD, René NELLI, 'Flamenca', 1960 (voir § Editions).

- 12. ↑ Flamenca, texte édité d'après le manuscrit unique de Carcassonne par François ZUFFEREY et traduit par Valérie FASSEUR. Paris : Le livre de poche, 2014.

- 13. ↑ Charles GRIMM, Etude sur le Roman de Flamenca, poème provençal du XIIIe siècle, Paris, Droz, 1930.

- 14. ↑ Flamenca, texte édité d'après le manuscrit unique de Carcassonne par François ZUFFEREY et traduit par Valérie FASSEUR. Paris : Le livre de poche, 2014, (Lettres gothiques, 32551).

- 15. ↑ François ZUFFEREY, op. cit., p. 106.

- 16. ↑ http://www.ludovic-noirie.fr/genealogie/nobles/nant.html

- 17. ↑ Camille CHABANEAU, « Sur le vers 1730 de Flamenca », Revue des langues romanes, T. 32, 1888, p. 103.

- 18. ↑ Le titre de comtor utilisé au XIe siècle signifiait vassal immédiat du comte inférieur au vicomte, mais supérieur aux autres seigneurs. Bulletin de la Société d'agriculture, industrie, sciences et arts du département de la Lozère, T. 7, 1856, p. 338.

- 19. ↑ Flamenca, par François ZUFFEREY, op. cit. p. 106. Sur la famille de Roquefeil, voir : H. de BARAU, Documens historiques, I, 1853, 673-696 ; III, 1857, 773-776 ; Vte de BONALD, Documens généalogiques, 1902, 254-277 ; 442-444 ; A.F. de GAUJAL, Etudes historiques sur le Rouergue, Paris, 1859, T. IV, p. 31-36.

- 20. ↑ Sur les seigneurs de Sauve: http://www.ludovic-noirie.fr/genealogie/nobles/anduze.html

- 21. ↑ Poésies de Daude de Pradas, introd., trad. et notes par A. H. SCHUTZ. Toulouse : Privat ; Paris : H. Didier, 1933. (Bibliothèque méridionale, 1ère Série ; t. 22). p. 1-5..

- 22. ↑ Clovis BRUNEL, Bibliographie des manuscrits littéraires en ancien provençal, Paris, 1935, p. 26.

- 23. ↑ Jules ANGLADE, Histoire sommaire de la littérature méridionale au moyen-âge (des origines à la fin du XVe siècle), Paris, de Boccard, 1921, p. 143.

- 24. ↑ https://archive.org/stream/histoirelittra19riveuoft#page/786/mode/2up

- 25. ↑ Camille CHABANEAU, « Notes critiques sur quelques textes provençaux. Le Roman de Flamenca », Revue des Langues Romanes, IX, 1876, p. 24-259.

- 26. ↑ Camille CHABANEAU, « Une nouvelle édition du Roman de Flamenca », Revue des langues romanes, T. 5, 1902, p. 5-43.

Ressources numériques

> Vidéoguide : Le roman de Flamenca / CIRDÒC Mediatèca occitana

> Cèrqui una edicion de l'òbra medievala "Flamenca" [Question / Réponse]

> Flamenca : Cap d'òbra occitan del sègle XIII / Lo CIRDÒC Tèma(s)

L'Occitanie accueille au XIIe et XIIIe siècles, un renouveau littéraire initié par le duc d'Aquitaine et premier troubadour, Guillaume IX de Poitiers. Cet art du trobar, acquiert progressivement, et en langue d'oc, ses lettres de noblesse. Trobadors et trobairitz, leurs consœurs, chantent durant ces deux siècles qui constituent l'âge d'or de cette lyrique, fin'amor, joi et joven (amour raffiné, joie d'amour et jeunesse).

I/ Lozère, terre de Trobar

Le souvenir de ces poètes médiévaux est parvenu jusqu'à nous grâce à un ensemble de textes, appelés chansonniers, dont les principaux intitulés H et W sont respectivement conservés au Vatican (Rome) et à la Bibliothèque nationale de France (Paris). On conserve également des Vidas e Razòs, courts textes biographiques accompagnant les poésies et qui donnent quelques éclaircissements sur l'origine et l'existence de leurs auteurs. Ces écrits dressent la liste de pas moins de 2500 troubadours et d'une vingtaine de trobairitz.

Au regard de l'abondante œuvre laissée par leurs confrères masculins, les quelques chansons écrites par des trobairitz gévaudanaises semblent un bien maigre ensemble. Elles n'en demeurent pas moins un témoignage d'exception quant à la place des femmes de ce temps et de cette aire, l'Occitanie. Notons d'ailleurs l'importance, comparativement à l'ensemble d'une vingtaine de noms connus seulement pour tout le monde occitan, des trobairitz du Gévaudan, au nombre de quatre.

II/ Voix de femmes en Occitanie

Contrairement à la prose des troubadours, celle des trobairitz, quantitativement moindre il est vrai face à un ensemble de plus de deux mille voix, fut longtemps reléguée au second plan. Le tournant des années 1970, à la faveur des différents mouvements féministes, puis les analystes contemporains ont permis de revenir sur ce pan de la lyrique troubadouresque, d'en étudier les particularités, l'origine de leurs auteurs... définir dans les faits s'il existe une voix féminine du trobar différente d'une langue que l'on pourrait dire "masculine".

Le portrait général des femmes que dressent les biographies des Vidas, est assez succinct. Rédigés bien souvent de façon postérieure à la mort de leurs sujets, ils sont dans le cas des trobairitz limités à quelques lignes, quand ces dames ne figurent pas uniquement dans la Vida oula Razò d'un troubadour qui fut l'un de leurs proches ou avec lequel elles dialoguèrent. A travers les vingt portraits de femmes connus, un portrait-type, que des sources nouvelles pourraient conduire à modifier, semble se dégager. Les femmes prenant la plume, furent principalement de noble extraction. En dépit d'une situation relativement privilégiées en Occitanie, espace qui leur accorde un certain nombre de droits, tel celui d'hériter, il est à noter que ces poétesses s'expriment en un temps, le Haut Moyen Âge, qui demeure peu favorable à la gent féminine. Avoir la possibilité de coucher sur le papier leurs idées et leurs « amours », puisque tel est le principal sujet de débat, demeure le fait d'une poignée de femmes socialement favorisées. Les thèmes qu'elles abordent sont communs à leurs homologues masculins : fin'amor, joi et joven y trouvent ainsi une place de choix, avec peut-être un regard et surtout, une posture dans l'échange amoureux, quelque peu différents.

III/ Voix de femmes en Lozère

-

Voix de femmes en Lozère

Hasard des sources ou véritable symbole d'une situation particulière à cet espace, le Gévaudan accueillit un quart des trobairitz répertoriées à ce jour, la plupart d'entre elles appartenant par ailleurs à la seconde génération des troubadours gévaudanais. La prudence demeure de mise face à cette production vieille de plusieurs siècles, et pour cela soumise aux aléas du temps et de la destruction. Ces trobairitz gévaudanaises sont donc au nombre de quatre : Almucs de Castelnou ou Almoïs de Châteauneuf (selon les commentateurs), Iseut de Chapieu ou Iseu de Captio, Azalaïs d'Altier et Na Castelloza, cette dernière s'installant en Gévaudan après son mariage.

Moins connues que leurs homologues masculins, dont Perdigon, auteur originaire de Lespéron, aux environs de Langogne (aujourd'hui administrativement située en Ardèche), ou Garin d'Apchier ; nous savons en définitive peu de choses des trobairitz de cette zone, dont peu de pièces et de maigres biographies constituent les uniques traces. Laissons de côté Azalaïs d'Altier, demoiselle issue de la noble famille du même nom et connue par son salut à Clara d'Anduze, pour étudier plus en détails ses trois comparses, très vraisemblablement contemporaines comme le suggèrent leurs écrits.

-

Almoïs de Châteauneuf et Iseut de Chapieu

Almoïs de Châteauneuf et Iseut de Chapieu sont principalement connues du fait des échanges épistolaires qu'elles entretinrent. Toutes deux sont originaires d'une région voisine.

Almoïs de Châteauneuf serait en effet issue de la famille de Châteauneuf-Randon, résidant dans le captium du même nom à quelques kilomètres de Langogne sur la route en direction de Mende, un château rendu célèbre par le chevalier Du-Guesclin mort à cet endroit. Nous la connaissons principalement par une courte biographie présentée dans le chansonnier H conservé au Vatican à Rome. Un acte d'hommage datant de 1219 et relatif au seigneur de Châteauneuf, le dénommé Guillaume, indique que la mère de celui-ci portait le nom d'Almoïs. Clovis Brunel et avec lui d'autres historiens, on fait depuis le rapprochement entre la trobairitz et la noble dame. (cf. TREMOLET DE VILLERS, Anne. Trobar en Gévaudan. Mende, Association du Festival de Mende, 1982. Pp.67-70, et BRUNEL, Clovis. « Almois de Châteauneuf et Iseut de Chapieu », Extrait des Annales du Midi, t.XXVIII, Toulouse, 1916).

Iseut de Chapiu ou Iseu de Captio. Les commentateurs voient en elle une dame de Chapieu, du nom d'un château situé alors sur le Causse de Mende et aujourd'hui en ruines. Trobairitz de la seconde génération également, elle aurait produit ses pièces entre 1187 et 1250 environ.

Dans le cadre de la tenson qui les réunit ( tenson = dialogue poétique), Iseut de Chapieu endosse le rôle de médiatrice entre Almoïs et son amant, dénommé Guigue de Torna ou de Tournel en fonction des commentateurs et qui fut peut-être, un parent de la demoiselle de Chapieu. Les seigneurs de Tournel portèrent en effet successivement les titres de Villaforti (de Villefort), de Capione (de Chapieu), leur préférant à compter du XIIIe siècle celui de Tornello (Tournel). (cf. Clovis Brunel, ibid.).

Le dialogue ouvert par Iseut se compose d'une seule cobla (couplet), précédée d'une Razò, fragments épars d'une œuvre possiblement plus vaste mais désormais perdue. Iseut prend la défense du sieur Guigue, accusé par sa maîtresse de trahison. Les échanges par leur tonalité suggèrent une proximité entre les deux femmes qui dépasse le simple échange épistolaire. Le langage s'y fait plus direct, le ton et le style en sont quoi qu'il en soit riches et soutenus.

Toute question demandant réponse, Almoïs prend à son tour sa plume afin de justifier sa position face à cet amant rejeté. Son couplet nous révèle un peu plus l'histoire amoureuse qui se trame derrière ces quelques lignes. Elle y engage son amant à demander pardon d'une faute, la tromperie, particulièrement mal perçue par la société occitane de l'époque. Nous ne possédons de cette dame qu'une œuvre unique, insuffisante pour connaître la finalité de cette médiation.

-

Na Castelloza

La vie et l’œuvre de Na Castelloza, originaire d'Auvergne, est dans les faits liée au Gévaudan et à ses poétesses qui furent ses contemporaines et ses interlocutrices. Dans « Ja de chantar non degr'aver talan », elle entame ainsi un dialogue avec une « Dompna N'Almueis », qui ne serait autre que la dame de Châteauneuf.

Mariée à Turc de Mairona, de Meyronne en Gévaudan (Haute-Loire), Na Castelloza a laissé à la postérité au moins trois écrits. Contrairement à la position de la Domna, dominatrice et indépendante, adoptée notamment par Almoïs de Châteauneuf, elle laisse pour sa part le portrait d'une dame soumise et implorante vis-à-vis de son amant.

La littérature médiévale en Gévaudan fut comme ailleurs en Occitanie, particulièrement florissante durant l'âge d'or du Trobar. De ces troubadours demeurent quelques images, chansons et des noms, liés aux domaines de ces seigneurs et poètes.

BIBLIOGRAPHIE

Petite anthologie des écrivains lozériens de langue d'oc. [Mende] : s.n., impr.1982.

ANATOLE, Christian, "Las trobairitz" in Lo Gai Saber n°394, avril 1979.

BEC, Pierre, Chants d'amour des femmes-troubadours. Paris, Stock, 1995.

BOGIN, Meg. Les femmes troubadours. Paris, Denoël/Gonthier, 1978.

BRUNEL, Clovis. « Almois de Châteauneuf et Iseut de Chapieu », Extrait des Annales du Midi, t.XXVIII, Toulouse, 1916.

GIRAUDON , Liliane, ROUBAUD, Jacques. Les Trobairitz. Les femmes dans la lyrique occitane. Paris,Action poétique, 1978.

LAFONT, Robert ; ANATOLE, Christian, Nouvelle histoire de la littérature occitane, Paris, P.U.F. 1970.

NELLI, René, Ecrivains anticonformistes du moyen-âge occitan. La femme et l'Amour. Anthologie bilingue, Paris, Phébus, 1977.

REMIZE, Félix. Biographies lozériennes : les noms célébres du pays de Gévaudan. Le Coteau-Roanne, Horvath, 1989.

SOUTOU, A. « L'enracinement des troubadours : Bertran de Marseille et le terroir de Ste-Enimie (Lozère » in Annales de l'Institut d'études occitanes 0180-4200 ; N° 18, 1954. Pp. 29-33.

TREMOLET DE VILLERS, Anne. Trobar en Gévaudan. Mende, Association du Festival de Mende, 1982.

VASCHALDE, Henry. Histoire des troubadours du Vivarais et du Gévaudan. Paris, Maisonneuve et Ch. Leclerc, 1889.

Gargantua es aqueste eròi gigantàs e legendari, que percorreguèt França al fial de las cronicas e que Rabelais se n'inspirèt per crear lo personatge de sos recits literaris (La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel, jadis composée par M. Alcofribas abstracteur de quintessence. Livre plein de Pantagruélisme, 1534).

1/ La legenda conta que...

Aqueste personatge mitic a de caracteristicas que lo rendon aisidament identificable, e que se sarran de las d'una autra figura « d'òme salvatge », Joan de l'ors. Aquestes gigants an un brave apetís e una barba druda. Gargantua se fa tanben remarcar per sa maladreça e son caractèr barrutlaire. La legenda vòl qu'aja percorregut lo campèstre, transformant lo païsatge sus son passatge al fial de sos repaisses (e de sas dejeccions), de sòbras laissadas per sas bòtas, de calhaus escampats per jòc... Li arriba quitament d'agotar de ribièras quand a set ! Aquel apetís insadolable illustrariá l'apetís que marca lo periòde seguent las dificultats de la pèsta e de la guèrra de Cent Ans (fin del sègle XV, debuta del sègle XVI). Malbiaissut, mas pas jamai marrit intencionalament, Gargantua es un eròi popular, un golarut que sas aventuras, de còps escatologicas, fan rire lo grand public de l'epòca. Los recits legendaris sus sa naissença dison que seriá nascut de personas de talha inferiora a la mejana e que, al contrari, el, auriá conegut un creis plan important. Per çò qu'es de Rabelais, afortís que son personatge de Gargantua seriá nascut un tres de febrièr (e d'autres autors o pensan tanben) en sortissent de l'aurelha esquèrra de sa maire. Aquesta data de naissença e son caractèr absurde lo sarran de l'esperit carnavalesc que los recits ne son embugats e que ne partejan ja la foncion catartica.

2/ Istoric de las practicas, fòcus sus Langonha.

Se la vila s'atribuís Gargantua coma eròi fondator, en se basant segurament suls prepausses de Felix Viallet, aquò's degut en part a un episòdi legendari que s'i seriá debanat. Fach pro rar, lo sang de Gargantua i auriá rajat, en seguida d'una nafradura al det, colorant aital las tèrras a l'entorn. Mas cal pas doblidar que Langonha, a la fin del sègle XV, es una vila situada a la crosada dels camins de comèrci, amb una fièra famosa e atractiva. Aital, recep aquesta literatura de còlportatge que Gargantua n'es un dels « best-sellers ». Cal pasmens esperar lo sègle XIX per veire aparéisser lo cap gigant de Gargantua que las cartas postalas ancianas de Langonha ne perpetuan lo sovenir. Aqueste es mostrat dins l'encastre del cortègi de carris florits que desfilan per la ciutat. Un cap monumental, que mesura mai o mens tres mètres cinquanta. Amai, es articulat, sos uèlhs e sa boca semblan prene vida e convidar los estajants a la fèsta. Mas doblidem pas que Gargantua es pas l'eròi d'una region en particular, tant los recits de còlportatge li fan percórrer e transformar los païsatges de França.

3/ Las practicas actualas a l'entorn de Gargantua.

Amai siá eissida d'una literatura en màger part orala, la legenda de Gargantua contunha de viure encara a l'ora d'ara. Aquò's lo cas, per exemple, en Losera, dins la vila de Langonha (« Lo país de Gargantua ») que i festejan lo gigant dempuèi 1884. E se las sortidas de « Gargantua » del 1èr d'agost s'arrestèron a l'entorn de 1978, son cap tornèt sortir un primièr còp en 2000, e dempuèi, torna participar als passa-carrièras de carris carnavalescs. Se remarca tanben a Langonha la creacion recenta de la confrariá del Manouls Langonais de Gargantua, que met en lum aquesta especialitat culinària de tombadas de moton e de vedèl (los manols) mas tanben la confisariá sonada « La Gargantille ». E dempuèi lo 7 d'abril de 2000, Langonha ten lo recòrd del mond de la salsissa la mai longa : 23 160 m tot bèl just. Un còp de mai en omenatge a Gargantua.

4/ La transmission d'ièr e d'uèi.

Los primièrs recits de literatura orala sus la figura de Gargantua e dels gigants en general espelisson en França a partir de l'Edat Mejana, per conéisser fin finala una capitada bèla al sègle XVI. Creis lo nombre de cronicas oralas, tan coma aquel dels obratges escriches, a la seguida de Rabelais. En 1675, pareisson aital Les Chroniques du Roy Gargantua, cousin du très redouté Gallimassue e en 1715, es publicada la Vie du fameux Gargantua, fils de Briarée et de Gargantine. D'uèi, la legenda de Gargantua se transmet d'un biais diferent, en acòrd amb las modalitats actualas de partatge de las coneissenças. Se trapan aital de sites internet que li son dedicats, e existís quitament sus Facebook un #Gargantua.

Sommaire

- 1/ « L’Enquête sur les patois » ou « Enquête de Grégoire » (1790-1794)

- 2/ Enquête impériale sur les patois, aussi appelée « Enquête de Coquebert de Montbret » (1807-1812)

- 3/ Enquête du Ministère de l'Instruction publique, dite « Enquête de Victor Duruy »

- 4/ La mission Tourtoulon-Bringuier (1873-1875)

Cet article "Corpus" propose une synthèse historique sur les grandes enquêtes linguistiques intéressant la langue occitane menées depuis la Révolution française jusqu’à nos jours. Il décrit et signale également la documentation et les archives liées aux différentes enquêtes et vous donne accès à la documentation disponible en ligne.

1/ « L’Enquête sur les patois » ou « Enquête de Grégoire » (1790-1794)

L'enquête menée de 1790 à 1794 par l'abbé Henri Grégoire (1750-1831), député de l'Assemblée constituante puis de la Convention nationale n'est pas une enquête administrative de statistique officielle, même si elle est soutenue par les institutions révolutionnaires. L’abbé Grégoire mène un projet à visée politique et dont le but est clairement un « inventaire avant disparition » (Merle, 2010). Le questionnement sur les « patois » s'accompagnait d'ailleurs de nombreuses demandes relatives aux mœurs et à la moralité du peuple. Pour autant, l’entreprise de l’abbé Grégoire est bien la première enquête s’intéressant à la sociologie linguistique de la France, avec un questionnaire comportant quarante-trois rubriques. L'enquête Grégoire sollicitait les sociétés patriotiques des Amis de la Constitution et non les administrations.

L'enquête menée de 1790 à 1794 par l'abbé Henri Grégoire (1750-1831), député de l'Assemblée constituante puis de la Convention nationale n'est pas une enquête administrative de statistique officielle, même si elle est soutenue par les institutions révolutionnaires. L’abbé Grégoire mène un projet à visée politique et dont le but est clairement un « inventaire avant disparition » (Merle, 2010). Le questionnement sur les « patois » s'accompagnait d'ailleurs de nombreuses demandes relatives aux mœurs et à la moralité du peuple. Pour autant, l’entreprise de l’abbé Grégoire est bien la première enquête s’intéressant à la sociologie linguistique de la France, avec un questionnaire comportant quarante-trois rubriques. L'enquête Grégoire sollicitait les sociétés patriotiques des Amis de la Constitution et non les administrations.

Elle donna lieu au Rapport sur la nécessité d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française, présenté par l’abbé Grégoire au nom du Comité d’Instruction publique devant la Convention nationale le 16 prairial an II.

> Sources et fonds documentaires :

Les matériaux et documents produits pour l’enquête (réponses à la circulaire de l’abbé Grégoire, envoi d’imprimés en langues de France) sont répartis entre deux fonds documentaires :

- Bibliothèque de la Société de Port-Royal - Fonds de l’abbé Henri Grégoire >> fiche de fonds

- Bibliothèque nationale de France, NAF 2798 >> fiche de fonds

> Documentation en ligne sur Occitanica :

Voir tous les documents sur l’enquête Grégoire disponibles sur occitanica

> Bibliographie :

2/ Enquête impériale sur les patois, aussi appelée « Enquête de Coquebert de Montbret » (1807-1812)

L'Enquête impériale sur les patois, menée entre 1807 et 1812, est la première enquête de linguistique officielle, organisée par le bureau de la Statistique du ministère de l'Intérieur. Elle a été conduite par le savant Charles-Etienne Coquebert de Montbret et son fils Eugène, grands érudits et spécialistes des langues. La méthode de l'enquête est très différente de celle de l'enquête de l’abbé Henri Grégoire qui poursuivait un but politique plus que sociolinguistique ou scientifique, celui de prouver « la nécessité » et de trouver « les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française ». L’enquête impériale met en place une méthode proche de la dialectologie moderne en demandant, commune par commune via l’administration départementale, la traduction systématique d’un même texte, la Parabole de l'enfant prodigue. Interrompue en 1812, elle est resté inachevée.

L'Enquête impériale sur les patois, menée entre 1807 et 1812, est la première enquête de linguistique officielle, organisée par le bureau de la Statistique du ministère de l'Intérieur. Elle a été conduite par le savant Charles-Etienne Coquebert de Montbret et son fils Eugène, grands érudits et spécialistes des langues. La méthode de l'enquête est très différente de celle de l'enquête de l’abbé Henri Grégoire qui poursuivait un but politique plus que sociolinguistique ou scientifique, celui de prouver « la nécessité » et de trouver « les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française ». L’enquête impériale met en place une méthode proche de la dialectologie moderne en demandant, commune par commune via l’administration départementale, la traduction systématique d’un même texte, la Parabole de l'enfant prodigue. Interrompue en 1812, elle est resté inachevée.

Une partie des traductions de la Parabole de l’enfant prodigue en langues de France recueillies au cours de l’Enquête impériale a été publiée par Eugène Coquebert de Montbret dans les Mélanges sur les langues, dialectes et patois : renfermant, entre autres, une collection de versions de la Parabole de l'enfant prodigue en cent idiomes ou patois différens, presque tous de France… Paris : Delaunay, 1831.

Les archives de l’enquête ont été dispersées, une partie semble perdue. La documentation sauvegardée se trouve pour une bonne partie au sein du fonds Charles-Etienne et Eugène Coquebert de Montbret à la Bibliothèque municipale de Rouen, à la Bibliothèque nationale de France, aux Archives nationales et dans plusieurs Archives départementales.

> Sources et fonds documentaires

- Bibliothèque Municipale de Rouen, Fonds Coquebert de Montbret … >> fiche de fonds

- Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, « Notes et documents sur les patois de la France » : NAF 5910-5914 >> Fiche de fonds

- Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Collection Coquebert de Montbret (volumes « Linguistique ») : NAF 20080-20081 >> Fiche de fonds

- Archives Nationales, F/17/1209 : “Enquête sur les patois”

> Documentation en ligne sur Occitanica :

Voir tous les documents sur l’Enquête impériale sur les patois disponibles sur occitanica

> Bibliographie :

3/ Enquête du Ministère de l'Instruction publique, dite « Enquête de Victor Duruy »

Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique sous le Second Empire de 1863 à 1869, lance en 1864 une enquête statistique destinée à mieux connaître la situation de l’enseignement primaire en France. L’enquête de 1864 se démarque des enquêtes précédentes par le degré de précision du questionnaire, destiné à dresser un tableau très précis de la situation de l’enseignement primaire en France. Par la circulaire du 28 mai 1864, le ministre Duruy adresse aux préfets un questionnaire qui devait être renseigné par les inspecteurs primaires, les inspecteurs d’académie et les recteurs, devant y ajouter un rapport d’ensemble concernant leurs circonscriptions scolaires.

Pour la première et la seule fois dans l’histoire de la statistique scolaire en France, le questionnaire comprend une rubrique sur les “idiomes et patois en usage” :

“ Existe-t-il des écoles où l’enseignement est encore donné en patois exclusivement ou en partie ? Nombre des écoles où l’enseignement est donné en totalité en patois ? En partie seulement ? Combien d’enfants savent le parler sans pouvoir l’écrire ? Quelles sont les causes qui s’opposent à une prompte réforme de cet état de choses ? Quels sont les moyens à employer pour le faire cesser. Joindre au rapport un fragment du patois ou de l’idiome avec la traduction littérale.” (circulaire du 28 mai 1864, publiée dans : Bulletin administratif du ministère de l’Instruction publique, nouvelle série, t. I, Paris, 1864).

Les directives données en font une enquête statistique particulièrement précise et développée et surtout, en intégrant dans un questionnaire précis sur les usages linguistiques dans les écoles et parmi les enfants, l’enquête Duruy produit jusqu’à l’enquête INSEE “Étude de l’histoire familiale” de 1999, la seule matière documentaire permettant une connaissance statistique assez précise de la situation sociolinguistique à l’échelle de la France.

> Sources et fonds documentaires :

Archives Nationales F/17/3160 : Instruction publique : “Statistique. États divers.” Ce dossier donne le résumé par département des réponses données à l’enquête du Ministère de l’Instruction publique de 1864. Les réponses à l’enquête du Ministère de l’Instruction publique de 1864 semblent ne pas avoir été conservées.

4/ La mission Tourtoulon-Bringuier (1873-1875)

En 1873, Charles de Tourtoulon et Octavien Bringuier, deux philologues félibres de l’école de Montpellier entreprennent une mission pour la Société pour l'étude des langues romanes, soutenue par le ministère de l’Instruction publique (arrêtés ministériels du 2 mai et du 11 juin 1873) en vue de déterminer la limite entre la langue française et la langue occitane ou domaine d’oïl et domaine d’oc. La mission Tourtoulon-Bringuier est la première grande enquête linguistique nationale fondée sur une enquête de terrain armée d’une méthodologie scientifique : les études sont menées sur les lieux mêmes, par les mêmes personnes, afin que le même esprit préside à l'ensemble des recherches, et aussi pour que les nuances phonétiques, si difficiles à noter exactement, le soient par les mêmes personnes. Ils mettent au point un alphabet phonétique et des critères linguistiques déterminés par avance.

L’Enquête Tourtoulon-Bringuier est menée au cours de deux missions : la première de l’embouchure de la Gironde jusqu’en Creuse, puis une seconde de la Creuse jusqu’en Allier. Seule la documentation de la première enquête est connue et accessible. Elle concerne 150 communes d’enquête et environ 500 personnes interrogées.

Les résultats de l’enquête Tourtoulon-Bringuier, publiés en 1876 dans un rapport au Ministre de l’Instruction publique intitulé “Étude sur la limite géographique de la langue d'oc et de la langue d'oïl” amèneront à repenser la conception des frontières linguistiques de façon non linéaires mais forcément approximatives.

L’école philologique de Paris dirigée par Gaston Paris et Paul Meyer lancent une contre-enquête dans le département de la Creuse, menée par Antoine Thomas (40 communes du sud de la Creuse).

La mission Tourtoulon-Bringuier, menée sous l’égide de la Société pour l’étude des langues romanes, qui s’oppose à l’école philologique de Paris, et dont les membres étaient proches, voire actifs dans la renaissance occitane félibréenne, se démarque également dans ses motivations idéologiques, comme l’a noté Guylaine Brun-Trigaud : “Son but officiel consistant à déterminer la limite oc-oïl pour toute la France, mais on peut penser qu’il s’agissait par ce biais d’évaluer le territoire que pourraient légitimement revendiquer les félibres, qui, depuis 1854, prônaient un retour de la langue et de la culture occitanes, autour de la personnalité de Mistral” (“Les enquêtes dialectologiques sur les parlers du Croissant : corpus et témoins”, Langue française. Vol. 93, n°1, 1992. En ligne)

> Documentation publiée :

Étude sur la limite géographique de la langue d'oc et de la langue d'oïl Premier rapport à M. le Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts. Extrait des Archives des Missions scientifiques et littéraires, troisième série - tome troisième, Paris, Imprimerie Nationale, 1876. >> En ligne

> Sources et fonds documentaires :

Archives nationales F/17/2943 : Ministère de l’Instruction publique : Octavien Bringuier - Dossier sur la mission en France ayant pour but d’étudier la limite entre les parlers d’oc et les parlers d’oïl.

"Les frontières n'ont de sens que pour les populations qui croient en leur existence ou encore pour les populations qui ont appris à y croire. Henri Velasco, 2004.

Les Corbières furent durant des siècles la frontière entre deux royaumes fréquemment en guerre durant le Moyen Âge et à l'époque moderne et qui se firent face de part et d'autre, au moyen de leurs forteresses respectives.

I/ Naissance de la frontière : figuration et conception, entre opposition et échanges

II/ Zone de marche : entre mythe et réalité (cultures, monde sauvage/civilisé...)

A/ Les Corbières, limites entre deux pays, limites entre deux mondes

Les Corbières, zone escarpée au faible peuplement avant même l'établissement de la frontière sur la ligne de crête du massif, constituent tout naturellement une zone de marge, la transition entre le monde civilisé et le monde sauvage. Elles sont ainsi un espace de limites susceptibles d'accueillir tout ce que le nouvel ordre social rejette. Les Corbières sont ainsi suspectées d'être le refuge de brigands et d'accueillir des manifestations surnaturelles et magiques : sorciers, démons, fées et autres esprits de la nature.

Les bornes, tours et autres forteresses implantées dans le paysage pour définir la limite entre les deux pays vont ainsi organiser l'espace et protéger du danger représenté à la fois par l'ennemi lointain que par le proche monde sauvage. Ces monuments s'accompagnent dès lors de multiples histoires, légendes et superstitions construites autour de ces symboles du contrôle de l'homme sur son territoire.

B/ Légendes d'un territoire à la marge

C/Les Corbières, espace de retraite spirituelle

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE